Avoir une idée en cinéma, à l’opéra

Wagner avec Grandrieux

Selon un mode toujours déjà performatif, l’art des nouveaux média promet depuis une vingtaine d’années d’enrichir les salles de théâtre et d’opéra de possibilités de mise en scène jusqu’alors inexplorées et dont rêvaient déjà les avant-gardes des années 1920 [11][11] Ce texte a d’abord été publié en allemand, sous le titre « Transposition. Diaphane Bilder und Kunstverschmelzung : Philippe Grandrieux inszeniert Tristan und Isolde », Cargo n°58/2023, p. 48-53. Il se réfère à la mise en scène de Tristan und Isolde, à l’opéra flamand d’Anvers, en 2023.. En fonction du niveau opératoire des techniques d’enregistrement et de reproduction électroniques, puis numériques, la mise en scène expérimente désormais les effets d’illusion de la transmission en direct, le chevauchement de la présence et de l’absence ou encore les formes sculpturales de l’image en mouvement. Le jeu de scène et la projection d’images entrent ainsi dans une relation dialogique, parfois paradoxale.

Si l’utilisation théâtrale de la vidéo par Frank Castorf ou Heiner Goebbels obéissait à la volonté d’élargir le cube théâtral par le biais d’un média technique, Peter Sellars a misé sur la prégnance visuelle des scènes picturales dans sa mise en scène parisienne de Wagner en 2005 : son équipement minimaliste devait valoriser les immenses projections vidéo de Bill Viola, consacrées aux quatre éléments fondamentaux, en les situant au centre de l’accompagnement musical. L’interaction entre différents médias et arts devait déployer en plusieurs apparitions le drame d’amour opératique de Tristan et Isolde. D’un côté, il était représenté et raconté simultanément par les corps chantants sur scène, de l’autre, on pouvait admirer en retrait leurs doubles imaginaires dans des poses plus vraies que nature, souvent au ralenti. De cette manière, les chanteurs semblaient parfois entrer involontairement en compétition avec leurs images muettes ; seule la puissance performative de leurs voix et l’intensité des mélodies pouvaient remédier au décalage immersif entre la projection géante et le spectacle théâtral.

On a souvent classé comme proto-cinématographiques les illusions machinistes de Richard Wagner ou son goût pour la fantasmagorie, surtout la nouvelle conception des décors mobiles et l’invention de la fosse d’orchestre. Dans cette perspective, Laurent Guido a montré, dans une reconstruction analytique de l’histoire de la réception de Wagner, à quel point son idée de corps qui s’agrandissent ou disparaissent est proche du cinéma : dans la lumière crépusculaire, selon l’idée poétique et mythologique du poète sonore, ceux-ci devaient se fondre avec des éléments naturels comme l’eau, le feu ou les plantes. Guido lit donc la notion d’œuvre d’art totale de Wagner moins comme une vision totalisante du monde que comme une interaction rythmique des éléments essentiels de l’expression artistique[22][22] Laurent Guido, De Wagner au cinéma. Histoire d’une fantasmagorie, Sesto di San Giovanni, Mimesis, coll. « Images, Médiums », 2019, p. 145.. En se référant à l’intérêt que les avant-gardes cinématographiques portaient à Wagner, il souligne le potentiel de redéfinition d’une scène que le révolutionnaire musical concevait comme une « image ». Abel Gance, par exemple, saluait joyeusement cette idée comme un possible carrefour des arts : « On entendra les chanteurs sans les voir […][33][33] Abel Gance, « Le temps de l’image est venu ! », L’Art Cinématographique, tome 2, Paris, Librairie Félix Alcan, 1927, p. 83-102, p. 101-102 pour cette citation. ».

L’idée de Christoph Schlingensief de dépasser le théâtre[44][44] Christoph Schlingensief, « Überwindung des Theaters », Entretien avec Max Dax, SPEX, n°328/ 20, août 2010, p. 39., c’est-à-dire la matière, la partition et l’action de l’opéra, correspond peut-être encore plus exactement à l’élan cinématographique avec lequel le cinéaste et artiste Philippe Grandrieux a conçu au printemps 2023, pour l’Opéra de Flandres, à Gand et à Anvers, une mise en scène de Tristan et Isolde innovante à plus d’un titre. À la demande de Jan Vandenhouwe, ancien directeur de la Triennale de la Ruhr, Grandrieux a signé non seulement la vidéo, mais aussi les lumières, la mise en scène, la chorégraphie et la scénographie de l’opéra le plus célèbre de Wagner, dirigé par Alejo Pérez. En juin 2024, cette mise en scène a été reprise et adaptée pour l’opéra de Rouen, sous la direction musicale de Ben Glassberg.

Dans l’étonnante mise en scène de Grandrieux[55][55] Ce texte se réfère à la mise en scène d’Anvers., certaines idées qui sous-tendent la conception du décor de Wagner sont déployées. Les visions architecturales de l’artiste sonore, qui consistaient à créer un espace théâtral fondamentalement nouveau, ont été réalisées, comme on le sait, au Festspielhaus de Bayreuth avec un double proscenium et le « gouffre mystique » de la fosse d’orchestre. L’exigence de Wagner envers le spectateur d’accorder la plus grande attention non seulement au chant virtuose, mais aussi à l’acteur, et donc à « l’action »[66][66] « Handlung in drei Aufzügen » (« Action en trois actes ») : c’est en ces termes que Wagner nomme son opéra Tristan et Isolde. Voir Richard Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft, Leipzig, Wigand, 1850, et Sven Friedrich (dir.): Richard Wagner; Werke, Schriften und Briefe, Berlin, Digitale Bibliothek, 2004. », est cependant ici secondaire : avec sa mise en scène qui fait confiance à la force du jeu de lumière, Grandrieux renonce systématiquement à tout sous-titrage du spectacle. Il s’agit pour lui de relier les éléments narratifs thématiques et le leitmotiv musical tout en les transposant visuellement. C’est la distanciation par rapport à l’action scénique qui rend possible un effrangement des arts[77][77] Afin de décrire une ressemblance structurelle des arts et la dissolution de leurs frontières, Adorno propose le terme « effrangement ». Voir Theodor W. Adorno, L’Art et les arts, textes réunis, traduits et présentés par Jean Lauxerois, Paris, Desclée de Brouwer, 2002, p. 43-74, p. 73., opéré par une forme d’élargissement cinématographique. Grâce à des projections qu’il associe à des artifices scénographiques, le metteur en scène crée la « ségrégation des espaces[88][88] Voir Albert Michotte van den Berck, « Le caractère de “réalité” des projections cinématographiques », Revue Internationale de Filmologie, n° 3-4, t. 1, octobre 1948, pp. 249-261, p. 256 pour cette citation. », constitutive de la perception cinématographique, entre celui auquel appartiennent les spectateurs et celui dans lequel les chanteurs « vivent » et se meuvent. Ainsi, il subvertit leur caractère de « réalité ». En faisant recouvrir le quatrième mur du cube scénique d’un fin tulle noir, presque invisible, il crée les conditions architecturales d’un espace de projection à plusieurs couches, d’un double proscenium et d’une mise en lumière nuancée, fondée sur l’obscurité.

L’immersion que Wagner avait en vue devait se réaliser en premier lieu par le biais de la musique. Pour obtenir un effet sensoriel immédiat, la mise en scène de l’opéra flamand s’est attachée à créer un dialogue entre la musique et l’image. Grandrieux mise cependant sur la théâtralité, au sens conceptuel du terme : il expose la plasticité des éléments visuels. Si les puissants chanteurs, pourtant proportionnellement petits, ne font pas partie de grandes projections cinématographiques, leurs apparitions sont conçues, dans le jeu des médias, comme de fragiles figurations qui ressemblent par endroits de manière frappante à des formes cinématographiques. Grâce à un éclairage accentué, ils semblent parfois sortir de l’obscurité ou surgir du néant, tandis qu’ils donnent corps à la puissance de leur voix, augmentant et intensifiant ainsi leur participation au spectacle musical. Ils apparaissent comme des nains dans la lumière blafarde de la scène, entourés d’une projection faiblement réfléchissante qui, se déployant entre plusieurs surfaces, crée parfois des effets tridimensionnels. Une paire de jumelles d’opéra serait déplacée face à ce jeu déterminé avec les proportions.

Contrairement à d’autres mises en scène contemporaines de ce drame d’amour, le décor de Philippe Grandrieux ne cherche pas à traduire l’action dans le présent. Il s’agit plutôt pour lui de considérer la matière mythologique, mais surtout le matériau wagnérien, dont le contexte biographique est connu, comme un défi artistique, et ainsi de traduire visuellement le drame musical des sentiments. Le cinéaste met l’accent sur la dynamique de la quête de la satisfaction des pulsions. Il ne dépeint pas la mort d’amour (le « Liebestod ») comme un accomplissement romantique, mais dans son ambivalence destructrice, comme une ivresse somnambulique et dévastatrice : « Moi, Isolde ! » écrit Grandrieux dans une esquisse de son travail de mise en scène, signifiant que le personnage principal se tient pendant quatre heures « devant nous, face à nous, close dans sa solitude essentielle, taraudée par un désir sans fin[99][99] Philippe Grandrieux, « Ich, Isolde ! Notes sur la mise en scène de Tristan et Isolde de Richard Wagner à l’Opéra Ballet Vlaanderen », Trafic, Almanach de Cinéma 2023, Paris, P.O.L., 2022, p. 267-274, p. 267 pour cette citation. ».

Ce que l’autrefois wagnérien James Joyce constatait, dans un retournement critique, à propos de la musique du compositeur allemand qu’il qualifiait, selon William Blissett, au matin de la Première Guerre mondiale, de sensualisme cru (« Wagner pue le sexe »), Philippe Grandrieux tente de l’expliciter avec les registres du cinéma. S’attaquer à la poésie amoureuse de Wagner, c’est s’engager dans un exercice d’équilibriste esthétique. Une « élévation du terrestre dans l’éternel », enracinée dans le romantisme, peut certes rapidement tourner au kitsch, que Hermann Broch[1010][1010] Voir Hermann Broch, « Einige Bemerkungen zum Problem des Kitsches » (1955), Kommentierte Werkausgabe IX/2, dir. par Michael Lützeler, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1975, p. 158-173, p. 169 pour cette citation., non sans affinité avec Adorno, situait dans la pornographie, comprise comme une manifestation d’aliénation. Grandrieux ne propose cependant pas une lecture affirmative ou dogmatique du système de valeurs érotiques de Wagner, mais le rend évident : ses transpositions visuelles de la musique atteignent, pour reprendre les termes de Broch, « le but infini de l’amour » au point précis où il se transforme en une « série d’actes sexuels rationnels[1111][1111] Hermann Broch, « Das Böse im Wertsystem der Kunst », Kommentierte Werkausgabe IX/2, op. cit., p. 119-157, p. 149 pour cette citation. ».

La transposition du dicton de Joyce ne conduit donc pas le cinéaste au bord de la pornographie, mais dans un monde intermédiaire d’états physiques et d’impressions sensuelles, qui semble s’inspirer autant des croquis expérimentaux de Stan Brakhage que du clair-obscur contrasté de la peinture baroque. Dans ses notes sur Tristan et Isolde, Grandrieux souligne l’insatiabilité et la férocité d’un désir dionysiaque qui serait à la base de tout l’opéra si on ne le considérait pas à partir de la fable ou du récit, mais à partir de la musique. Libre de tout naturalisme, épuré de la surcharge mythologique que l’on pouvait encore lire dans les images du Tristan de Bill Viola, l’image-film de Philippe Grandrieux, réalisée avec trois danseuses, travaille sur la fusion du corps organique avec des éléments naturels. Chez lui aussi, l’agrandissement extrême et le ralenti sont des éléments stylistiques essentiels, mais contrairement à Viola, ces formes de figuration servent avant tout à rythmer des images diaphanes de manière profondément cinématographique.

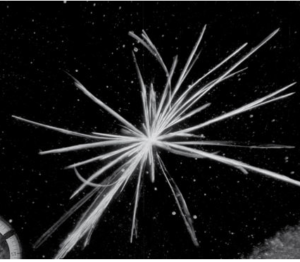

Au premier acte, l’image-film mobile de Grandrieux, détachée de tout écran, explore le cri d’amour d’Isolde. Celle-ci tremble dans le fondu enchaîné de différentes poses, ne se fixe jamais, mais flotte et scintille comme une fragile chimère au-dessus du sol de la scène. En bas, derrière le voile du quatrième mur, Isolde (Carla Filipcici Holm) chante en chair et en os sa colère face à la trahison de Tristan, tandis que le torse, le visage et finalement le gosier de son double dansant apparaissent au-dessus d’elle, parfois monstrueusement agrandis dans des convulsions physiques, héritant à la fois du film d’avant-garde (Buñuel) et de l’art vidéo (Nauman, Export). Plus tard, au troisième acte, une autre « Isolde » apparaît encore, nue, pivotant et courbée, déjà éloignée de son amant mourant dans une vision mélancolique. Il n’y a plus rien d’organique ni d’orgiaque dans cette Isolde, son personnage né dans la caméra et sur la table d’animation a, pour reprendre un terme benjaminien via Mario Perniola, quelque chose du « sex-appeal de l’inorganique[1212][1212] Mario Perniola, Le Sex-appeal de l’inorganique, Paris Lignes Léo Scheer, 2003. ».

La mise en scène de l’opéra fait suite à une série de films antérieurs, chacun basé sur une performance : White Epilepsy (2012) travaille déjà sans aucun dialogue avec l’expression chorégraphique pour explorer le monde sensoriel des affects humains dans une image animée nocturne en haute résolution. Un homme et une femme s’y rencontrent nus dans un théâtre de la cruauté, créé devant la caméra de Grandrieux dirigée de sa propre main ; retravaillée, la composante visuelle ouvre ensuite vers une reconfiguration des corps. Ces images esthétiquement puissantes soulignent le changement de proportions et de vitesses par l’utilisation du ralenti, du contraste lumineux, du flou et du fondu enchaîné. La forme ainsi expérimentée permet de condenser le matériau musico-dramatique de Tristan et Isolde dans une tension intensifiée entre présence haptique et effacement figuratif.

White Epilepsy forme avec Meurtrière (2015) et Unrest (2017) une trilogie de films qui a également été présentée dans des lieux d’artsous forme d’installations ou de projections multiples. Grandrieux, dont la création artistique est proche de la pensée des images de Jean Louis Schefer[1313][1313] Dans L’homme ordinaire du cinéma, Schefer décrit le spectateur comme un être dansant en nous, le cinéma comme une nuit qui « se fait en nous » (Jean Louis Schefer, L’homme ordinaire du cinéma, Paris, P.O.L. 1980, p. 113). Grandrieux a collaboré à un livre de Jean-Louis Schefer, La Lumière et la proie : anatomies d’une figure religieuse, le Corrège, 1526, Paris : Albatros, 1980. À ce propos, voir Christa Blümlinger, « Le seigneur des images. Hommage à Jean Louis Schefer »., décrit son geste de figuration comme le rapprochement d’un corps archaïque « que l’on ne connaît pas et qui pourtant ne cesse de projeter en nous son ombre, son inquiétude[1414][1414] Philippe Grandrieux à propos de son installation-vidéo Meurtrière (2015) ». Ce sont donc les images qui nous regardent, fantômes d’une histoire intérieure ; ou pour le dire avec Artaud, notre corps de spectateur face à ce film est exposé à sa propre déformation grotesque. Le cinéma n’est pas ici une expérience de similitude avec le monde, mais avant tout une expérience sensorielle.

Si le public est ainsi confronté aux effets d’un spectacle immersif, il est appelé à jouir de l’illusion esthétique au sens d’une double expérience de croire et de savoir. Lorsque les êtres qui dansent apparaissent comme des visions intérieures d’Isolde, ils se livrent dans une sorte d’hallucination, créée à partir de ce qu’on peut appeler, avec Edgar Morin, « l’objectivité-subjectivité[1515][1515] Edgar Morin, Le cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie, Paris, Minuit, 1978 [1956], p. 32. » de la caméra de Grandrieux.

Au deuxième acte, on croit voir les chanteurs entrer littéralement dans cet espace passionnel créé par la cinématographie. Si, dans le jardin du château du roi Marc, l’immense désir d’Isolde n’est certes que brièvement satisfait (c’est ce que veut l’intrigue, mais aussi la musique), les chanteurs semblent plonger, tels des petits Poucets, dans un monde ondoyant d’herbes hautes et de fleurs. Nous ne pouvons nous empêcher d’associer les deux acteurs à l’espace imaginaire de la projection, tandis que leurs voix nous assurent d’une présence impressionnante.

En d’autres moments, le cinéaste mise sur l’insaisissable, l’incohérence et les sauts de la figuration en mouvement. En déplaçant et en condensant sans cesse certains motifs, il présente le désir d’Isolde comme une figure de la compulsion de répétition. Le fameux accord de Tristan qui se poursuit à l’infini et ne veut pas se résoudre n’est donc pas du tout illustré par des images ou même adapté de manière narrative, mais transposé structurellement dans le visuel. Ainsi, le motif de la main parcourt la mise en scène de l’opéra, pendant plus de quatre heures. Il est d’abord reproduit en négatif et vibre pour accompagner l’instant du plaisir suprême, le bref accomplissement auquel Tristan et Isolde ont droit avant d’être à nouveau séparés de force ; finalement, le motif apparaît comme une ombre noire qui engloutit les amants. Lorsque Tristan (Samuel Sakker), sortant des ténèbres, apparaît dans la lumière des mains négatives, le chanteur, en tant que figure, ne fait qu’un avec la projection. Parfois ce sont les images diaphanes d’un corps hurlant avec passion ou se tordant lentement qui illuminent les personnages sur scène, comme des nuages de brouillard lumineux. Alors qu’à la fin, la voix d’Isolde monte chromatiquement dans les aigus, vers la Liebestod romantique, la femme perdue, dépouillée de ses visions, se tient seule devant le cadavre de Tristan. L’accent de la lumière se porte alors sur l’attitude de la chanteuse qui, entièrement tournée vers le public, tend en l’air ses bras nus. Pas besoin de rideau wagnérien ni de fermeture à l’iris pour ce point final. Il est rare de voir une telle fusion entre les images en mouvement, le théâtre, la danse et la musique : Philippe Grandrieux nous montre ainsi qu’il est possible d’avoir une idée en cinéma à l’opéra.