Baldur’s Gate III, Larian Studios

Tous les chemins du monde

Le critique de cinéma se prend parfois de compassion pour ses pairs officiant dans le champ vidéoludique. Ses propres piges prolongent des projections durant rarement plus de deux heures, alors qu’elleux restent bien plus longuement rivé·e·s à leurs écrans avant de pouvoir consigner un aperçu de leur immersion. Les jeux les plus courts – à condition de ne les traverser qu’une fois – prélèvent autant de vie qu’un film de Lav Diaz ou de Wang Bing. Le temps moyen exigé par la plupart des productions équivaut à plusieurs saisons d’une série. Quant à l’objet de ces lignes, Baldur’s Gate III, il a mobilisé leur auteur plus durablement qu’aucune autre œuvre (le compteur dépasse la centaine d’heures). Aussi ce critique de cinéma s’essayant à une conversion ponctuelle ne peut-il qu’être pris d’une admiration mâtinée d’empathie pour ses consœurs et confrères forcé·e·s non seulement à des cadences ludo-infernales mais aussi à des synthèses ne restituant qu’une portion congrue des mécaniques, du level design et de l’éventuel récit. Non seulement celleux qui vivent de leur voix et de leur plume doivent investir de grandes plages horaires pour quelques feuillets, mais tou·te·s ne peuvent également résumer leur plongeon qu’en un rapide survol. Or, dans le cas qui nous occupe, la disproportion entre l’ampleur de l’expérience « ludo-logo-graphique » et l’étroitesse du texte critique est telle qu’on n’en trouverait de précédent que dans le résumé de La Recherche du temps perdu en trente secondes qu’avaient entrepris les Monty Python, aux résultats discutables. Ces milliers de clics et ces déambulations sans fin dans les cartes ou les arborescences textuelles pourraient peut-être être ramenés à une synthèse si tout le jeu n’était pas basé sur un tel système d’embranchements mobiles et de variables multifactorielles qu’il en devient toujours extensible et changeant, jamais vraiment identique à lui-même. Baldur’s Gate III est un objet pour critique borgésien, catapulté dans un dédale gardé par un cerveau – l’ultime combat a lieu sur, dans et face à un cortex géant – et capable de s’y faire tout à la fois bibliothécaire, cartographe, ensorceleur et histrion, tout en croisant le fer à coups de clics. Comment raconter ne serait-ce qu’une fraction de tous les calculs et hasards, des décors traversés et des dépouilles lootées, ou de mes interactions avec autant de personnages qu’il y en a dans tout Dostoïevski et des répercussions de chaque échange ou choix sur tous les autres ?

La critique de cinéma se faisait jadis gloire d’absolutiser des détails, d’écrire un article entier sur un travelling, une main ou un raccord. Aujourd’hui encore, elle fonctionne souvent à la cristallisation. La ludomanierepose trop sur l’amour de mécanismes itératifs pour ne pas araser cette singularité de l’instant chère à la cinéphilie. Un jeu a certes, comme un film, ses moments et passages – ses boss, énigmes et autres gardiens de seuils, mais aussi ses variations de gameplay et ses changements de niveaux, sans parler des catastrophes et péripéties entourant l’« arythmétique » des inputs dans les jeux narratifs. Mais sa durée comme son système d’apprentissage par la répétition l’éloignent des saisissements de l’instant. Sa critique, aussi, s’efforce plus souvent de rendre compte de patterns et d’une symbiose (comment le jeu enserre celui qui l’actionne dans une boucle de rétroaction). Elle restitue moins une impression qu’une agency. Or, celle-ci a des latences. Certains jeux clonent leurs automates volontaires (nous, branché·e·s du hardware) en ne leur laissant qu’une maigre marge de manœuvre pour se singulariser, sinon par l’adresse.La grandeur des deux parties de The Last of Us tient aussi au choix de Neil Druckmann et Naughty Dog de n’en laisser aucun aux joueureuses, qui modulent différemment leurs gameplays mais empruntent les mêmes corridors à l’étroitesse variable. Le monde de possibles programmé par Larian Studios en est de ce point de vue l’exact inverse : dans Baldur’s Gate III, aucun couloir, des portes partout et même des portails (ainsi qu’un plan astral), avec des escaliers à n’en plus finir et des souterrains plus ou moins interminables sous la moitié des bâtiments rencontrés ; deux ou trois entrées pour la plupart des pièces, quatre ou cinq issues pour la moindre des situations ; plus d’échangeurs encore que de chemins, et des sentiers qui bifurquent à mesure que l’on clique. Bien des textes en traduisent l’effet en un mot, « liberté ». C’est peut-être beaucoup dire, sauf à reconnaître qu’en matière vidéoludique il n’est de liberté que surveillée, sous condition d’obéissance au programme, de même que chez les philosophes classiques elle ne s’épanouit qu’à s’identifier à la nécessité ou à la volonté de l’État. Ce n’est pas pour rien que toute l’intrigue de Baldur’s Gate III tourne autour d’un complot visant à prendre contrôle des esprits au moyen d’un parasite et que l’avatar n’est jamais sûr de ne pas être manipulé, apprenant à la fin, et à ses dépens, qu’il n’est de meilleur moyen de piloter les créatures que de les laisser croire à leur libre-arbitre. Toujours est-il que le jeuélargit tant la gamme des options pour chaque nouvel événement et espace – que ce soit pour piller, sauver, s’allier, tuer ou marchander, parmi tant d’autres actions – que, sur la longueur, l’art combinatoire des ramifications et approches apparaît virtuellement infini, au point de pouvoir refaire un run entier par des voies sans aucun rapport avec la première traversée. Comment, alors, – et, subsidiairement, pourquoi – raconter une œuvre qui n’a pour personne d’autre que moi les contours et les lignes qu’elle a pris lorsque je l’ai effectuée ?

Il y a en tout cas là de quoi décourager tout complétionnisme. Curieuses œuvres que celles qui s’offrent en sachant pertinemment que des pans entiers de leur composition resteront inaperçus (je sais par exemple avoir raté quelques donjons, un ou deux dragons, des dizaines de quêtes et pas mal de compagnonnages – et c’est bien peu par rapport à ce que j’ignore avoir ignoré, si l’on songe par exemple que plus de quatre-cents heures de dialogues audio sont virtuellement disponibles). Cet achèvement lacunaire est certes constitutif du C-RPG (computer-roleplaying game), où suivre une piste barre toujours d’autres routes. Baldur’s Gate III pousse toutefois le trait dans des proportions telles que jamais finir un jeu et l’épuiser n’auront été aussi lointains, et ladite liberté éprouvée à son contact tient d’abord à cette impression d’un monde surabondant par rapport à ce que je peux espérer en voir. La résultante en est bien sûr l’individualisation du récit : à chaque joueureuse son histoire. Là encore, Larian Studios radicalise une tendance inhérente au C-RPG – le roleplay, à défaut d’y être vraiment théâtre, s’y identifie aux choix, builds et tactiques singularisant chaque approche –, lui-même épitome vidéoludique de la datafication identitaire (ou, au choix, de l’identification datafictive, ou de « l’idendatafiction », si l’on veut sacrifier l’élégance à la précision). Nul hasard à ce que l’hégémonie des jeux vidéo date de la fin des « grands récits » collectifs et autres cadres communs effrités au contact des horlogeries individuelles et du commerce des identités digitales. Ils accompagnent un même mouvement de personnalisation concurrentielle, quitte à l’incriminer (c’est ce que fait Citizen Sleeper de Jump Over the Age, avec son avatar ayant vendu jusqu’à son identité et qui vivote en quasi-solitaire sur une station orbitale).

Par là même, ils émoussent la vocation gustative de la critique, dans la mesure où elle reposait sur la reconnaissance commune d’une œuvre demeurant malgré tout semblable à elle-même à travers toutes ses reproductions techniques, avec ou sans aura. Dans les jeux vidéo, l’ancienne unicité des œuvres s’est déplacée au niveau de la performance de chaque utilisation du dispositif machine-logiciel-joueureuse (hardware–software–feedback), si bien qu’en retour l’expérience ludique s’inscrit sous le signe d’une irréductible multiplicité de perspectives performatives. Cela n’est pas sans modifier le statut même de la critique par rapport à la communauté esthétique qu’elle accompagne. Ailleurs, elle est le partage du partagé, un discours élucidant des expériences communes. Face aux jeux vidéo, elle s’apparente plutôt au découpage du démultiplié (ou, aussi bien, du divisé), un discours analysant la matrice des variabilités. Face à Baldur’s Gate III en particulier, elle prend en outre l’apparence d’un éclairage monadique ayant renoncé à la vue d’ensemble et se demandant si, finalement, l’essentiel à critiquer ne serait cela même qui en rend l’exercice si vacillant, l’infinitisation narrative.

On peut néanmoins risquer quelques remarques sur le gameplay structurant celle-ci. Commençons par ce trait moins souvent souligné : Baldur’s Gate III est d’une facture fort traditionnelle, surtout si on le compare aux C-RPG les plus marquants de la dernière décennie. Là où Disco Elysium désosse le genre et fait du récit une fièvre délirante, là où, à sa suite, Pentiment ou Citizen Sleeper vident leurs mécaniques de tout combat, Baldur’s Gate III se veut retour aux sources modernisé, avec tout ce que cela implique de castagne, sortilèges et accumulation (delootou d’XP). On se doutait, aussi, que la résurrection d’une franchise fondatrice ne pouvait que s’accompagner d’un programme de restauration. Revendiquer la filiation avec les deux jeux de Bioware (1998 et 2000), modeler comme eux le système de jeusur les règles de Donjons et Dragons (en l’occurrence sur sa cinquième édition, paraît-il simplifiée) et situer l’intrigue dans l’univers des Royaumes Oubliés, c’est en substance déclarer qu’il faut revenir aux bases magico-épiques du genre. Larian Studio s’y employait déjà depuis longtemps à travers la série des Divinity, dont le dernier (Divinity : Original Sin II, 2017) poussait plus loin encore que Baldur’s Gate III cet élément quintessentiel de l’épique qu’est l’identification de la quête personnelle et du destin du monde, à travers un récit de l’élection divine (l’avatar y devient émissaire de son dieu de tutelle) absent du dernier jeu. On a souvent pu lire que ce Baldur’s Gate III aurait aussi bien pu s’appeler Divinity : Original Sin III, puisqu’au-delà des différences dans les systèmes de classe ou dans la panoplie des armes et des sorts les principales mécaniques sont les mêmes : notre avatar ne peut embarquer que trois compagn·e·ons (et non cinq comme dans les jeux originaux), le relief et les obstacles destructibles jouent un rôle central dans des combats se déroulant au tour par tour et les alignements moraux disparaissent au profit du simple clair-obscur des actions. Mais c’est qu’au fond tous les Divinity étaient déjà des crypto-Baldur’s Gate, auxquels ne manquaient que ce label probablement coûteux. Le dernier dépasse toutefois en ampleur tout ce qui s’était fait auparavant, que ce soit du côté de Bioware, de Larian ou d’un studio semblable comme Obsidian. En cela, Baldur’s Gate III a tout d’une « révolution conservatrice », si l’on peut reprendre cette formule ayant consacré un mouvement intellectuel dont la figure principale (Martin Heidegger) réclamait également un retour aux sources (présocratiques). Les opinions politiques de Swen Vincke, le directeur du jeu, semblent heureusement bien loin de celles du philosophe de Freiburg. Mais l’opération artistico-conceptuelle est identique : accomplir en recommençant.

La trame narrative de Baldur’s Gate III s’efforce bien de rouvrir l’intrigue du premier opus, pour l’achever et la dépasser : Sarevok, le frère sanguinaire de l’avatar de jadis qui, a priori, l’avait occis en 1998, ne ressuscite que pour souffrir la comparaison avec sa descendance, une petite-fille autrement plus féroce et qui n’est pourtant elle-même qu’une (anté-)pénultième boss. Mais la filiation ne passe pas que par les quelques personnages transitant d’un jeu à un autre (dont Jaheira, Minsc et Bouh, que l’on peut écarter, tuer ou recruter), encore moins par une ville dont la géographie n’a plus guère à voir avec celle des débuts de la licence. On peut même dire que, pour ce qui est du logiciel narratif, Baldur’s Gate III s’écarte un tantinet de ses ancêtres en tenant à distance le récit de l’élection et de la généalogie divines : alors que l’avatar était auparavant fil·s·le de Bhaal, iel est désormais un·e simple aventurièr·e ayant eu le malheur d’être contaminé·e sans être infecté·e, au milieu d’une intrigue plus proche d’Invasion of the Body Snatchers que d’Excalibur ; celleux de nos comparses ou ennemis prétendant à l’alliance avec des dieux finissent d’ailleurs dupé·e·s ou sacrifié·e·s, comme s’il fallait vigoureusement séparer le récit épique des ingérences divines (qui remontent à l’Iliade, au moins) pour le faire entrer dans sa modernité démocratique (lorsque les dieux ont déserté la terre et que l’élection est aléatoire, comme ici). Ce n’est donc pas vraiment dans l’art narratif que réside la reconversion aux origines. Baldur’s Gate III revendique davantage son titre au nom d’une certaine formule de plaisir ludique dans laquelle s’équilibrent dramatisation des choix et passion tactique, avec tout ce que celle-ci suppose d’accessoires et d’armement magiques. BioWare avait trouvé la combinaison harmonieuse de ces deux dimensions du C-RPG qu’à la même époque Black Isle Studios avait séparées en deux expériences ludiques fort distinctes, la série très polémocentrée des Icewind Dale (2000-2002) et le logocentré Planescape : Torment (1999). Son flambeau tient dans cet assortiment idéal entre deux gammes d’options, l’une diplomatique ou verbale et l’autre tactique ou mathématique (tout combat est calcul, avant tout de points de vie). D’autres jeux en avaient certes depuis reconduit la formule, avec ajouts et variations. Mais aucun n’avait prétendu pouvoir ainsi la reproduire tout en actualisant ce qu’elle contenait virtuellement. Une révolution conservatrice redéploie et intensifie toujours l’origine qu’elle restaure.

Mais alors, qu’est-ce qui, dans tout cela, se révolutionne ? Les dimensions d’abord, à condition de les rapporter aux effets de multiplications plutôt qu’à la taille ou la longueur. N’importe quel Assassin’s Creed des dix dernières années peut s’étirer à une centaine d’heures de jeu, dans un monde ouvert aussi profus que pauvre. Il y a bien eu agrandissement de la superficie en vingt-cinq ans (le contraire eût étonné), mais la nouveauté réside moins dans l’épaisseur que dans cette topologie écartant les lignes droites au profit de courbes se croisant en tous sens. Les cartes, bout à bout, ne forment pas un ensemble si vaste que cela ; Larian a misé sur la densité plutôt que sur l’extension, saturant les zones de PNJ et, surtout, de trous ouvrant sur d’autres espaces, souterrains ou cavernes, donjons ou tavernes, de façon à adjoindre au plan horizontal un découpage vertical composé de couches partielles aux issues elles-mêmes inattendues (cette verticalisation du level design est à la mode, puisqu’elle caractérise les deux derniers grands open worlds, Elden Ring et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, mais eux jouent beaucoup moins des variations de dénivelé que ne le fait Baldur’s Gate III). Le dehors et le dedans, de la sorte, sont toujours liés par plusieurs points de contact, et les cartes apparaissent moins construites autour de centres que de passages. Baldur’s Gate III a systématisé le modèle ambulatoire du second chapitre de Baldur’s Gate II : Shadows of Amn, lorsqu’une fois sortis de prison l’avatar et sa troupe parcourent la ville d’Athkatla et ses environs afin de moudre de l’or et des XP, sans trop de directions données et avant que les chapitres ultérieurs ne remettent le récit sur des rails flexibles. Il a en même temps repris la trajectoire structurant le premier jeu, qui commence dans des espaces forestiers et s’achève dans les catacombes de la Porte de Baldur (on y mettait toutefois bien moins de cinquante heures avant d’arriver à la ville éponyme, alors que c’est le cas dans le troisième opus). Le résultat en est que, dans les recoins montagneux, les profondeurs de l’Underdark ou les échoppes et égouts de la capitale de la Côte des Épées – soit, à quelques variations possibles, les mondes semi-ouverts de chacun des trois actes –, l’environnement apparaît dé-vectorisé, de façon à majorer les hasards de l’errance (aucun chemin n’est fléché, rien ne fait privilégier une route au détriment d’une autre). Le troisième acte surtout fonde une grande partie de son charme sur le simple plaisir qu’il y a à flâner et s’égarer dans une grande ville, en y cherchant querelle à tout va. Mais plus largement, tout Baldur’s Gate III fait reposer son attrait sur l’ignorance et la désorientation des joueureuses, qui ne savent jamais entièrement ce qu’iels cherchent ni où iels vont et s’adressent à bien des PNJ sans connaissance de cause. Et le relief est en cela essentiel, parce que ses pentes et obstacles accentuent cette construction à la fois anti-labyrinthique de l’espace (pas de centre, des entrées et des issues partout) et en même temps foncièrement dédaléenne, puisqu’on ne gagne qu’à s’y perdre.

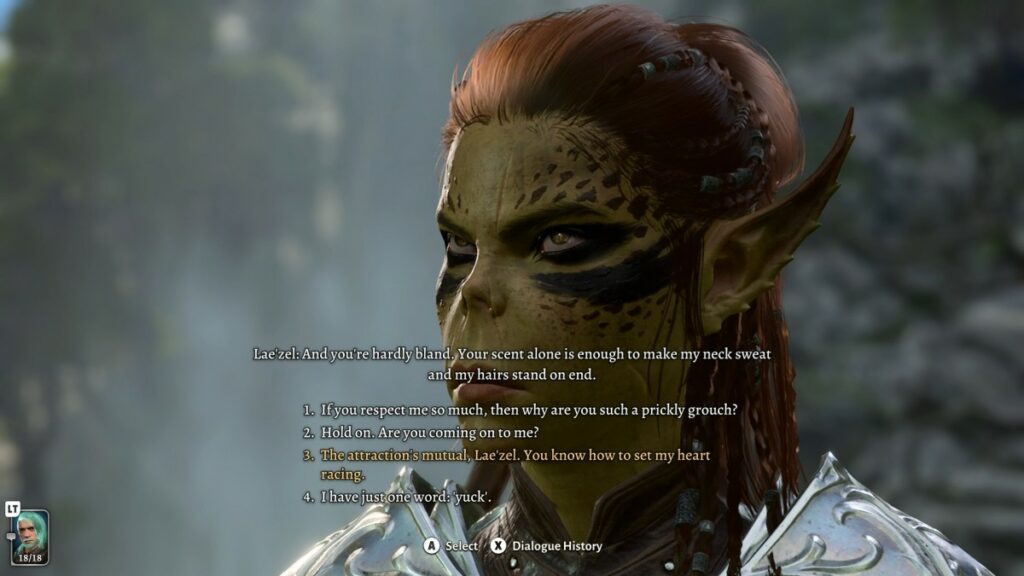

Ces dispositions spatiales tout en dénivelés, marches et bossages ont poussé Larian vers le choix d’une caméra circulaire (avec zoom et vue tactique) valorisant la 3D par ses rotations, bien loin de la vue isométrique des deux premiers Baldur’s Gate. On pourrait trouver dans cette émancipation des angles d’approche le résumé de la tangente du dernier jeu par rapport à ses aînés, puisqu’elle implique à elle seule une conception du level design (un terrain accidenté et étagé) et une approche ludique (la pluralisation des perspectives mobiles). Ce pivotement de la « caméra imaginaire »[11][11] Pour reprendre le titre du beau livre de Sélim Krichane, La caméra imaginaire : Jeux vidéo et modes de visualisation, Georg éditions, 2019. est aujourd’hui monnaie courante dans les jeux à la troisième personne mais quasi-absent du C-RPG, le dernier Divinity excepté. Outre ses vertus ludiques déjà pointées, elle signale aussi l’ambition qu’a Larian Studios de faire accéder son genre de prédilection à un rang graphique l’approchant un peu plus de l’éclat réservé aux super-productions dites « triple A ». La même chose pourrait être dite de l’autre nouveauté remarquable que sont les cinématiques associées au dialogue, dont on a célébré à raison les performances visuelles et vocales. Elles ont tout l’air d’une concession d’époque, comme si l’ancienne convention du défilement textuel ne suffisait plus ou risquait de rabattre Baldur’s Gate III du côté des indies, alors qu’il a l’ambition d’être un triple A alternatif (un quadruple A, donc). Ce serait toutefois réducteur de n’y voir qu’un instrument de prestige. Ces moments joués (au sens dramatique du terme) actualisent eux aussi une virtualité inhérente à tout projet d’adaptation de Donjons et Dragons, à savoir la théâtralité comprise dans l’idée même de jeu de rôle. Ce supplément d’incarnation apporté par des comédiens était simplement en attente de moyens techniques. Mais le fruit de cet imposant travail de performance capture a pour effet secondaire un trouble persistant lié au fait que le seul personnage dénué de voix soit notre avatar, et qu’aux gesticulations loquaces des PNJ répondent les clics silencieux des options de dialogue. Étrange choix que d’avoir d’un côté mis un soin vétilleux à tant de verbalisations tout en privant notre relais ludique d’une place sonore, comme s’il avait fallu souligner tout ce qui séparait malgré tout une si splendide adaptation de la pratique du jeu de rôle papier. Là, autour de la table, la voix partage sa souveraineté avec les dés. Or, le médium vidéoludique, parce qu’essentiellement informatique, n’aura jamais vraiment affaire qu’aux dés, les dialogues étant in fine réductibles à une combinatoire mathématique dès lors que la performance théâtrale est exclue en tant que telle. Une fois le maître du jeu (le démiurge narratif des RPG sur table) transformé en programme, la modalisation ludique apportée par la parole disparaît. Priver de voix notre avatar, c’est donc aussi nous rappeler que le C-RPG est en réalité un GAG (Geometric and Algebraic Game), comme d’ailleurs la plupart des jeux. La grandeur de Baldur’s Gate III est de réussir à nous le faire oublier sans pour autant jamais en masquer l’évidence.