Ben Rivers

Film Strata (V. F.)

La semaine dernière s’est achevée la longue rétrospective que le Jeu de Paume a consacrée au cinéaste britannique Ben Rivers (né dans le Somerset en 1972). Programmée par Antoine Thirion, cette rétrospective – quarante films répartis en treize programmes, étalés sur neuf jours – a été l’occasion de montrer en France de nombreux films qui n’ont été diffusés que dans le circuit des festivals et de donner un aperçu de la filmographie vaste et variée de Rivers, qui s’étend de la science-fiction, à l’ethnographie expérimentale, en passant par le found footage et des variations sur les tropes du cinéma d’horreur. L’événement coïncide avec la sortie d’un livre – Collected Stories, publié par Fireflies Press – et d’un blu-ray – Worlds: Selected Works by Ben Rivers, publié par Second Run. Collected Stories est un recueil de quatorze textes que Rivers a commandé à des auteurices qui lui sont chers, à qui il a demandé d’écrire un texte en réponse à l’un de ses films. Le recueil, à l’image de la filmographie de l’artiste, comprend aussi bien des pièces de fiction que des essais, employés par Rivers et Thirion pour ponctuer la rétrospective au Jeu de Paume : chaque séance a été l’occasion d’inviter un de ces auteurices à lire son texte en ouverture de la projection. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Ben Rivers le lendemain de l’ouverture de la rétrospective.

Débordements : Hier, lors de l’inauguration de la rétrospective, tu as évoqué une sorte de filiation entre What Means Something [2015] et le film de Margaret Tait A Portrait of Ga [1952]. Pourrais-tu l’expliquer ?

Ben Rivers : Je pense qu’il s’agit bien d’une filiation, car elle remonte à l’époque où j’étais en école d’art. Je n’avais vu que des longs métrages et, par chance, un cinéaste venait deux ou trois fois par semestre nous montrer des films provenant des archives de la London Film-Makers’ Co-op. Je n’ai pas vraiment accroché avec certains d’entre eux, mais l’un des premiers films qui a vraiment résonné en moi et qui m’a en quelque sorte époustouflé est Aerial [1974] de Margaret Tait. Je n’avais jamais rien vu de tel. C’est poétique, non narratif, le son est complètement asynchrone. C’était une vraie découverte, je ne savais même pas qu’il était possible de faire ça.

D. : C’est aussi un très bon exemple de film comme geste, un geste qui peut sembler simple, mais qu’il faut atteindre et réaliser.

B. R. : Il semble simple mais, en même temps, c’est un film que l’on peut regarder de nombreuses fois. De nombreux films de Tait peuvent être revus à l’infini. Un peu plus tard, j’ai découvert A Portrait of Ga, et je ne saurais dire combien de fois j’ai vu ce film. En quatre minutes, elle résume cette personne [la mère de Margaret Tait] et ses sentiments à son égard. Et quelques petits détails magnifiques, un poème, une météo changeante…

D. : Et aussi la fin du film : le générique alors que la voix off continue, ce qui était probablement audacieux pour l’époque.

B. R. : Oui.

D. : Qui est le cinéaste qui venait vous montrer les films à l’école d’art ?

B. R. : Nick Collins.

D. : Oh, Nick Collins ! Un cinéaste capable de faire de beaux films avec des gestes simples.

B. R. : Je lui dois beaucoup, vraiment, pour le simple fait de m’avoir montré Margaret Tait et quelques autres, comme Kenneth Anger. Je n’aime pas vraiment le terme de “film expérimental”, mais appelons-le ainsi, ou “film d’artiste”, peu importe. Mais il y avait un certain type de films qui me parlaient, et je pense que c’étaient des films qui avaient encore un élément de narration. Les films abstraits pouvaient m’émerveiller, mais je ne sentais pas vraiment de connexion. Je pense que c’est parce que j’aimais encore beaucoup la narration et le fait de voir des humains faire des choses. Mais je savais aussi que je ne voulais pas être contraint par un type de narration stricte. Et c’est ce que font si bien les cinéastes qui ont été déterminants pour moi à mes débuts, comme Margaret Tait, George Kuchar ou Derek Jarman. Nick m’a beaucoup encouragé. J’étais en école d’art, il n’y avait pas de cours de cinéma ou autre, sauf lorsque Nick venait pour quelques jours.

D. : S’agissait-il d’une sorte d’atelier ?

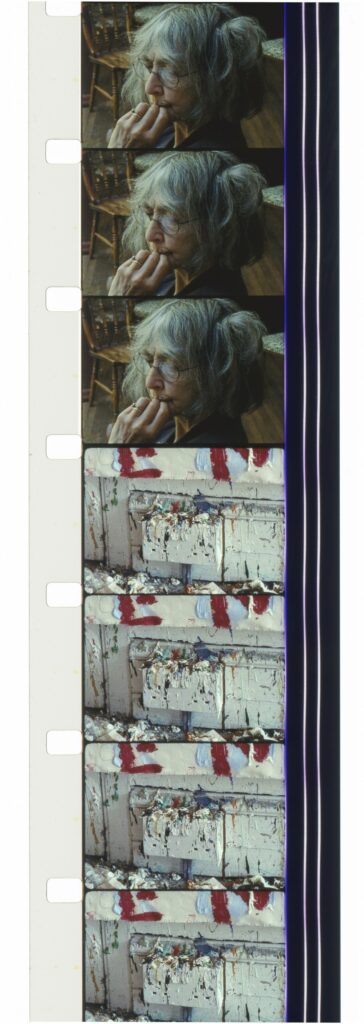

B. R. : Pas vraiment un atelier. Il se contentait de donner des cours et d’organiser des projections. J’ai acheté une caméra Super 8 et j’ai commencé à apprendre à faire des films avec, et j’ai réalisé mon premier film à l’école d’art. Je suis resté en contact avec lui et je pense que c’est après l’université que nous sommes vraiment devenus amis et qu’il m’a montré comment utiliser une caméra Bolex. Pour en revenir à la filiation, lorsque je traînais avec Rose Wylie [protagoniste du film What Means Something], je ne pensais pas pouvoir faire quelque chose d’aussi parfait que A Portrait of Ga. Je me suis simplement dit que je voulais filmer cette personne et notre amitié. A Portrait of Ga était donc une source d’inspiration évidente. Mais ensuite, parce que je n’essayais pas de copier Margaret Tait, c’est devenu quelque chose de complètement différent.

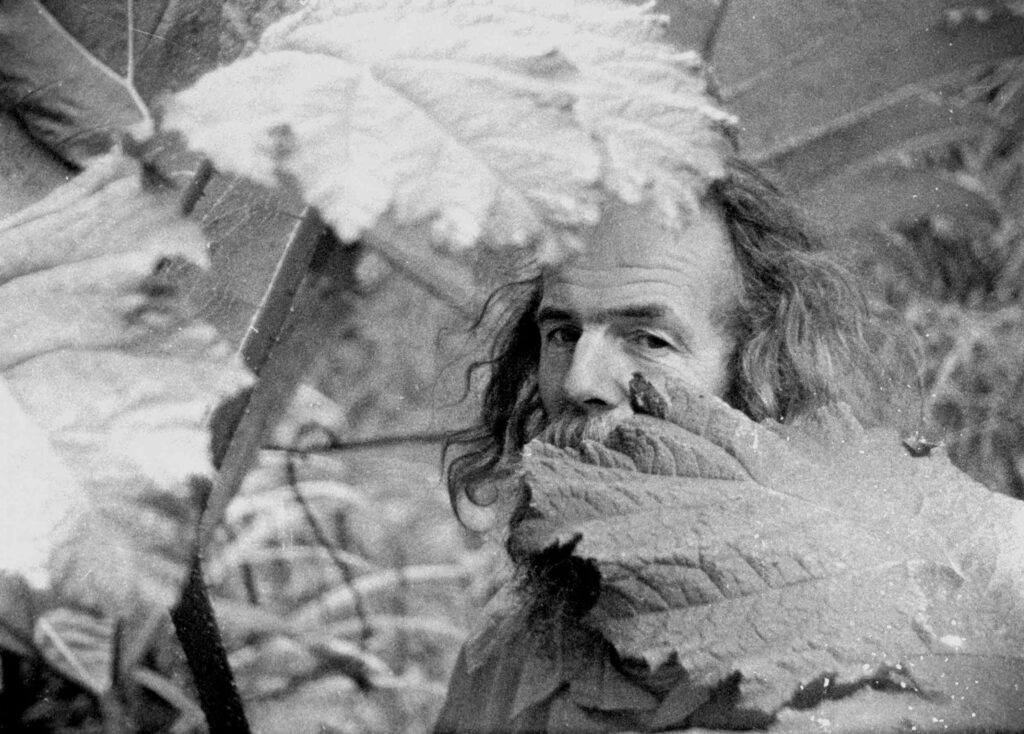

D. : Dans ta filmographie, il y a une sorte de tension entre la fin du monde et le cosmos. Des films comme This Is My Land [2006], Astika [2006] et Origin of the Species [2008] sont des portraits d’hommes vivant dans la nature. Mais tu utilises également des récits de création, comme dans The Creation As We Saw It [2012]. Aujourd’hui, après plus d’une décennie, tu as annoncé la suite de Two Years at Sea [2011], intitulée Bogancloch. Je me demande si tu comptes explorer encore davantage cette relation entre la nature sauvage et le cosmos dans ce nouveau long métrage.

B. R. : Je suppose que j’aime l’idée de retour aux sources. En pensant à quelqu’un comme Jake Williams dans Two Years at Sea, même s’il vit dans le présent et qu’il est au courant de tout, les gens disent parfois : « On dirait qu’il vit à une autre époque », autrement dit dans le passé. Mais j’ai toujours pensé qu’il était dans le futur, et que dans le film, nous recommencions à zéro, mais en réutilisant certains vestiges de notre civilisation. Mais pour ce qui est de penser à lui en relation avec le cosmos, il y a en fait du cosmos dans ce nouveau film, parfois de manière amusante et inattendue. Je pense que le film est en quelque sorte encadré par l’univers. Je n’expliquerai pas comment, car je suis encore en train de monter le film.

D. : Et pour toi, ça vaut comme un retour aux sources ?

B. R. : Oui, c’est un peu la base. Enfin, « la base » ce n’est pas la bonne expression. C’est une fascination pour le temps, pour le commencement des choses, le début de la vie sur Terre, les histoires dans les roches, puis les premiers humains, et les humains qui ont eu l’idée de se représenter eux-mêmes, et cela jusqu’en 2023, où nous voulons toujours nous représenter d’une certaine manière, ou du moins faire des images de nous-mêmes. Quel que soit le nombre de fois où les choses s’effondrent et empruntent ces cycles historiques, elles sont toujours prises de ce besoin ou ce désir fondamental de regarder derrière soi.

D. : Il est intéressant de constater que les gens ressentent le besoin de spéculer sur la temporalité du film et de son personnage. Tu dis que tes sujets, comme Jake, vivent dans le futur ou dans le présent. Qu’en est-il pour toi ? Lorsque tu montes tes films, tu travailles avec le passé. Tu as une sorte de relation étroite avec le passé, davantage que Jake.

B. R. : Oui, c’est tout à fait le cas. C’est davantage le passé immédiat. Je pense que je me suis toujours efforcé de ne pas trop ancrer mes films dans une période donnée, afin qu’ils glissent, que le passé devienne le futur, que le futur devienne le présent, et toutes les autres permutations possibles.

D. : Toute une partie de ta filmographie est composée de portraits de personnes avec lesquelles tu as établi une relation intime qui dépasse le strict tournage d’un film. Certaines de ces personnes ne sont plus parmi nous. Quel est ton rapport à la perte, et en particulier à la perte des personnes dont tes films sont le portrait ?

B. R. : Le même rapport que celui de la plupart d’entre nous face à la perte d’un être cher. À la différence près que pour Oleg, qui joue dans A World Rattled of Habit [2008], qui était un ami, et son fils aussi, c’était vraiment magnifique parce que nous avons montré le film à l’enterrement et tout le monde riait, et j’étais vraiment heureux d’avoir enregistré cette personne si unique Et il ne s’agit pas d’un document définitif. Je ne crois pas à l’idée que l’on puisse représenter quelqu’un de manière exhaustive. C’est pourquoi mes films ne prétendent jamais être des documentaires exacts et c’est pourquoi j’essaie toujours d’y introduire de la fiction, car pour moi, il est impossible de faire autrement. Il faut comprendre qu’il s’agit d’une création, d’une construction. Et cela s’applique même à A World Rattled of Habit, qui est probablement un peu plus simple parce qu’il s’agit simplement d’une visite d’un week-end durant lequel je le filme, lui et son fils, en train de faire des choses. Mais c’est un peu différent de cet autre film que j’ai réalisé, Phantoms of a Libertine [2012], dans lequel le protagoniste, Bob, était mon ami depuis vingt ans. J’ai toujours voulu faire un film avec lui, car c’était un grand blagueur, mais je ne l’ai pas fait. Puis il est mort et j’ai dû m’occuper de toutes ses affaires dans son appartement. Il avait tellement d’affaires. Il avait plus de quatre-vingts ans et avait accumulé beaucoup d’objets et de livres, et il était également chargé de recherches bibliographiques pour Time-Life Magazine. Il avait donc toutes ces photographies et tous ces magazines sur lesquels il avait travaillé. J’y suis restée pendant environ un an, essayant de faire le tri. Je retournais sans cesse dans son appartement et j’avais beaucoup de mal à faire le tri. Si vous avez déjà eu à vous occuper des affaires d’une personne décédée, quelqu’un que vous aimiez, vous savez que c’est très difficile. Finalement, j’ai décidé d’essayer de faire un film. C’est ainsi que le film a vu le jour : en filmant ces images qu’il avait rassemblées, en essayant de faire une sorte de portrait posthume et en offrant des indices sur sa vie. En fin de compte, j’aime beaucoup cette idée que l’on ne peut jamais vraiment connaître quelqu’un à fond, mais que l’on peut juste offrir ces indices d’une personnalité.

D. : En parlant d’indices et de portraits, j’aimerais retourner la question et te demander de me parler d’un de tes courts métrages, Things [2014], qui semble être l’un des rares films où tu utilises, de manière très libre et abstraite, la forme de l’autoportrait.

B. R. : Oui, j’avais Phantoms of a Libertine en tête lorsque j’ai réalisé Things. J’avais fait ce film sur quelqu’un d’autre, et finalement, j’ai aimé le résultat. J’ai également pu vider totalement l’appartement après l’avoir réalisé, ce qui m’a aidé. Pour Things, il s’agissait en fait d’un défi lancé par un ami curateur, Gareth Evans. Il m’a demandé à moi, à une poète [Lavinia Greenlaw], à une écrivaine [Jay Griffiths] et à un artiste sonore [Jem Finer], qui travaillons tous loin de chez nous, nous étions connus pour voyager beaucoup et faire des choses ailleurs, pas à Londres. Il nous a donc lancé le défi de faire quelque chose chez nous. Le projet s’appelait Stay Where You Are [Restez où vous êtes]. Je vivais dans cet appartement de Bethnal Green depuis environ huit ans. J’ai donc pris cela comme point de départ. Les deux éléments du cahier des charges étaient les suivants : faire quelque chose à Londres et le faire au fil des saisons, en quatre parties. Je me suis donc fixé quelques règles, comme par exemple de ne pas tourner plus de dix minutes pour chaque saison. Je n’essayais pas délibérément de faire un autoportrait ou quoi que ce soit d’autre. Je voulais choisir plus instinctivement les choses que j’avais rassemblées autour de moi, en essayant de ne pas trop les remettre en question – ce qui est difficile, parce qu’il est évidemment très difficile de ne pas se poser de questions. Mais j’ai commencé très simplement, je me suis dit « OK, l’hiver. Je commence en hiver. » C’est, je suppose, une période plus propice à un regard rétrospectif : on est à l’intérieur, c’est douillet, on réfléchit, on regarde les choses que l’on a. J’ai donc fait ce que j’avais fait avec Phantoms of a Libertine et j’ai regardé les images et les sons que j’avais collectés. Des choses que nous collectionnons et qui, d’une manière ou d’une autre, ont un sens pour nous.

D. : Peux-tu me parler de la dernière séquence du film ?

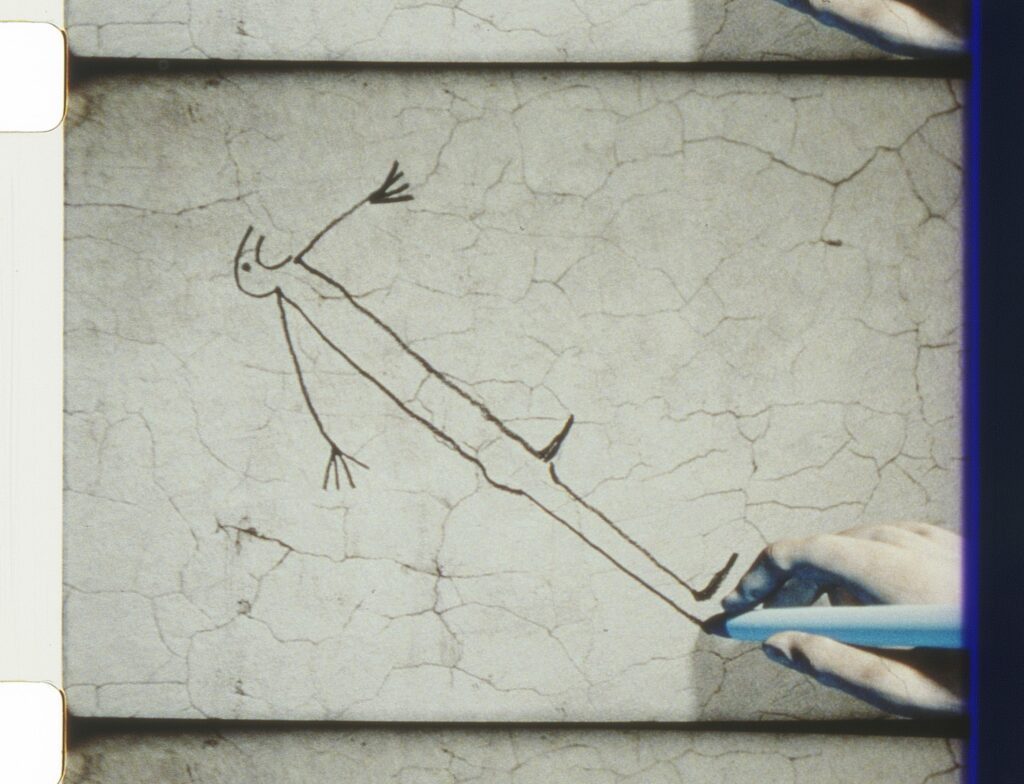

B. R. : L’hiver était tourné vers le passé. Le printemps et l’été étaient plus dans le présent, les choses que je regardais, lisais ou écoutais à ce moment-là. L’automne, c’est le futur. Je pensais à mon appartement tel qu’il serait dans je ne sais plus combien d’années, et je l’imaginais comme un endroit dans lequel je serais coincé en permanence et dont je ne pourrais pas sortir. Cela m’a été inspiré par un jeu vidéo auquel je jouais, Silent Hill. Il y a une scène dans Silent Hill dans laquelle le joueur est coincé dans une chambre d’hôtel et doit trouver la sortie. Les murs se fissurent. Et vous savez que les choses ne vont pas bien à l’extérieur non plus, mais vous devez quand même trouver la sortie. Finalement, je ne trouve pas la sortie. Alors je me dis que c’est ma grotte, que je vais rester et reproduire l’expérience de Lascaux et imaginer ce que ça ferait de dessiner la toute première figure sur un mur.

D. : J’ai ici une citation du cinéaste néerlandais Bram Ruiter à propos de Things : « Le meilleur autoportrait de confinement a été réalisé six ans avant l’arrivée de la pandémie. »

B. R. : La dernière séquence ressemble à une prémonition, n’est-ce pas ? C’était ça le thème. C’est amusant parce que pendant la pandémie, les gens m’ont dit : « C’est le moment idéal pour faire un film sur ce sujet ». Et pendant tout ce temps, je me suis dit : « Je ne veux pas faire un film sur la pandémie, je ne veux pas faire de film ». C’est la première fois depuis des années que j’ai fait une pause, que je suis allé à la campagne pour lire, marcher et réfléchir aux films que je voulais faire, mais, surtout, je ne voulais pas filmer.

D. : Et le dessin qui figure au début et à la fin de Things et qui est également sur la couverture de Collected Stories ?

B. R. : Il vient de Lascaux, c’est l’une des premières images d’un humain, l’homme-oiseau [appelé en français l’homme du puits], parce qu’il a une tête d’oiseau. J’aime l’idée que, très tôt, les gens ont eu l’idée de créer de l’art et de montrer le monde d’une autre manière, pour qu’il ne s’agisse pas seulement d’une expérience. Vous pouvez conserver cette expérience par le biais d’une image, ce qui est évidemment lié au fait de faire du cinéma. Et l’idée de la caverne, la caverne de Platon. Ces éléments sont récurrents dans mes films, de différentes manières, depuis le début. Même l’un de mes premiers films, Old Dark House [2003], n’est pas très éloigné de la caverne de Platon, avec l’utilisation d’une torche pour révéler l’espace. Je reviens également à ce que nous avons dit plus tôt à propos du cosmos et du temps : je pense que pour moi, il est intéressant d’essayer de faire des films qui peuvent exister au-delà du moment présent, qui pourraient avoir un sens dans cent ans ou plus. Parce que j’ai l’impression, surtout en ce moment, que nous vivons une époque particulière où l’on insiste tellement sur l’idée de pertinence, et je pense que c’est restrictif.

D. : Par pertinence, tu veux dire pertinence à un instant donné ? Tu parles d’actualité ?

B. R. : L’actualité, l’actualité, l’actualité. Et cela s’applique également à la technologie.

D. : Un portrait d’une personne âgée vivant dans la nature peut être actuel.

B. R. : Bien sûr. Il peut être tout à fait actuel. Je pense que c’est très logique, en fait, et je pense que c’est brutal.

D. : Il me semble que beaucoup de tes films (les portraits d’hommes dans la nature, mais aussi ceux qui fonctionnent comme des dystopies) ont beaucoup plus de sens aujourd’hui qu’il y a dix ou quinze ans, ils sont beaucoup plus frappants aujourd’hui, maintenant que nous parlons enfin du changement climatique.

B. R. : Je suis d’accord. Je pense qu’un film comme Slow Action [2010] l’est. Il a beaucoup de sens aujourd’hui.

D. : Dans tes films, tu exposes, de manière très subtile, la fausse dichotomie entre documentaire et fiction. Ou plutôt, la porosité entre l’enregistrement d’un environnement et sa création. Penses-tu que ton approche de cette fausse dichotomie a changé après toutes ces années de pratique ?

B. R. : Je ne sais pas si elle a beaucoup changé, parce que je pense que j’ai toujours eu des doutes sur le documentaire et sur la façon dont il pouvait être manipulé par rapport à la fiction. Et beaucoup de cinéastes que j’ai appréciés et qui m’ont inspiré ont été très clairs à ce sujet dès le départ, à commencer par Humphrey Jennings. Ce n’est pas une idée nouvelle. J’ai peut-être trouvé différentes façons de l’aborder et elles sont devenues plus nuancées et plus complexes au fur et à mesure que j’affinais mes outils. Les premiers films que j’ai réalisés étaient sans personnage. Et je pense que c’était en partie parce que j’avançais avec prudence. Après avoir été programmateur pendant dix ans, mon cerveau rempli des films de tout le monde, j’ai commencé très prudemment, juste moi et ma caméra, à faire des films sur des espaces. Et puis le premier film avec des gens – The Coming Race [2006], avec des milliers de personnes sur une montagne – même là, ils sont vraiment loin. Je me suis alors dit : « Bon, il faut que je me rapproche de quelqu’un ». C’est ainsi que j’ai découvert Jake Williams en 2005, grâce à un ami. Je n’avais aucune idée de ce qu’allait être le film, je me suis dit que j’allais simplement passer du temps avec lui, prendre quelques pellicules et voir ce qui se passerait. Dans ce premier film [This Is My Land, 2006], je reste un peu en retrait et je le filme en train de faire ce qu’il fait. Je ne lui demande pas de faire quoi que ce soit. C’est un film d’observation, mais il devient autre chose au montage parce qu’il est fragmentaire et que le son est presque toujours asynchrone. Et c’est ce qui commence à briser l’idée d’une observation précise. Je pense que c’est le son qui commence à fictionnaliser l’espace. Au fil du temps et des films, j’ai acquis plus d’assurance, plus d’assurance pour parler à la personne dans le film de la façon dont je voulais la mettre en scène et de la façon dont je voulais éviter de faire quelque chose de reconnaissable par ses amis. C’est donc aussi une question de conversation et de recherche des bonnes personnes. J’ai rencontré des gens avec lesquels j’ai vite compris que cette relation ne fonctionnerait pas et l’impossibilité de faire un film.

D. : Et tu n’as pas fait le film ?

B. R. : Et je ne l’ai pas fait. Je n’ai jamais fait un film où je me sentais mal à l’aise avec la personne. C’est très important pour moi. Et puis, bien sûr, je montre aussi aux gens avec qui j’ai travaillé les films terminés, et heureusement, ils ont toujours été contents.

D. : Outre la réalisation de films, tu as très tôt commencé à montrer des films, à programmer des films en salle.

B. R. : J’ai réalisé mon premier film lorsque j’étais en école d’art, encore adolescent, en 1993. Je savais que je voulais faire des films, mais j’aimais aussi les montrer. J’ai donc déménagé à Brighton et j’ai fondé un cinéma avec quelques amis, ça a duré dix ans à peu près. Pendant cette période, je n’ai pas vraiment fait grand-chose. J’ai fait un ou deux films très lentement, puis j’ai été de plus en plus frustré par le fait de ne faire que montrer les films des autres sans faire les miens. Et puis c’est devenu comme un ressort remonté qui ne demandait qu’à sauter.

D. : Quel genre de cinéma te plaisait ? Tu t’intéressais déjà au cinéma d’artiste ?

B. R. : Au départ, quand j’étais enfant, j’aimais beaucoup les films d’horreur, les films noirs et les films de science-fiction. J’ai donc fait une école d’art d’abord parce que je voulais faire des effets spéciaux pour les films d’horreur. J’ai pensé que ce serait un bon moyen de le faire. Mais ensuite, bien sûr, vous allez à l’école d’art et vous découvrez toutes sortes d’autres choses étonnantes. J’ai grandi dans un trou perdu de la culture, à la campagne. Il n’y avait rien. Même si ma mère a essayé de me montrer des choses, il y avait des limites à ce que l’on pouvait voir. Mais l’école d’art a été un endroit extraordinaire pour découvrir toutes ces autres formes. À l’école d’art, j’ai commencé à animer un ciné-club, qui se consacrait principalement au cinéma historique. Et puis, avec le cinéma de Brighton, notre éthique était de ne jamais être lié à un type de cinéma particulier. Tout était valable, en fait, de Méliès aux frères Lumière, puis George Kuchar bien sûr, John Waters, Bruce LaBruce, Paul Verhoeven, des films du monde entier. Vraiment tout, toutes les différentes formes et couleurs du cinéma du monde entier. C’était vraiment un mélange, et l’une de mes principales sources était le livre Film as a Subversive Art, d’Amos Vogel.

D. : Quel type de public tu avais ? D’autres étudiants ?

B. R. : Lorsque je dirigeais un ciné-club à l’école d’art, les élèves étaient un peu ennuyeux parce que tout le monde voulait aller au pub tous les soirs au lieu d’assister à mes projections de films bizarres. Je faisais donc le tour des ateliers pour essayer de persuader les gens de venir. Et puis à la Cinémathèque de Brighton, il y avait des étudiants. C’est une ville un peu arty, les gens aiment la musique et les trucs expérimentaux, donc je pense que le public était différent. Nous projetions du cinéma transgressif américain et la salle était remplie de gens vêtus de cuir noir. Et puis on montrait un film muet et on avait peut-être une génération plus âgée. Il n’y avait pas vraiment de groupe d’habitués, ce qui était également agréable.

D. : La pratique curatoriale a donc toujours été présente.

B. R. : Oui, elle a toujours été présente. Faire des films est tellement indissociable de ma vie, tout comme les regarder. Il m’est très difficile d’avoir une sorte de séparation entre travail et vie privée, tout est tellement imbriqué. Et je ne suis certainement pas l’un de ces cinéastes qui ne s’intéressent qu’à leur propre travail. J’aime toujours beaucoup regarder les films des autres, qu’ils soient nouveaux ou anciens. Diriger un cinéma me manque, même si cela devait vraiment s’arrêter. Je veux dire que c’était devenu trop chronophage, vraiment. Mais j’ai toujours voulu essayer de participer à la diffusion des œuvres d’autres personnes de différentes manières. Donc, si on m’invite à faire une exposition et qu’il y a un cinéma dans le musée alors, j’essaie de faire un programme d’œuvres d’autres personnes. Lorsque Ben Russell et moi préparions A Spell To Ward Off The Darkness [2014], nous avons assuré la curation d’un très grand programme pour CPH:DOX, avec des tonnes de films et de performances musicales, qui avaient alimenté d’une manière ou d’une autre notre réflexion sur le film.

D. : Collected Stories, ce recueil de nouvelles pour lesquelles tu as toi-même sollicité des auteurices, semble également faire partie de ta pratique curatoriale.

B. R. : Je lis tout le temps. J’adore lire. Aux yeux des autres, il a toujours été question de cinéma, mais pour moi, la lecture est tout aussi importante. Ce livre et les lectures des auteurices ici, pendant la rétrospective constituent une excellente façon de montrer cet aspect de mon travail et de ma vie.

D. : Tu organises à l’ICA de Londres le ciné-club The Machine That Kills Bad People avec Erika Balsom, Beatrice Gibson et María Palacios Cruz.

B. R. : Il s’agit de trouver une excuse pour passer du temps avec des gens que l’on aime, de rassembler une communauté. Avec The Machine That Kills Bad People, c’est ce que je fais avec trois amies très proches et que j’adore. Nous nous retrouvons tous les mois ou tous les deux mois autour d’un repas et nous discutons des films que nous pourrions projeter pour les prochaines séances mais aussi des projections elles-mêmes – c’est une question de communauté et de discussion. Il ne suffit pas, pour moi en tout cas, de rester assis chez moi et de regarder des films tout seul. Je pense donc que c’est un aspect très important du projet. The Machine That Kills Bad People rencontre un certain succès, c’est agréable. Le cinéma est bien vivant.