Berlinale, 2024

Tendances en forme de gerbe

« La vie est tendance et l’essence d’une tendance est de se développer sous forme de gerbe. »

Henri Bergson, L’évolution créatrice

Écrire un compte-rendu a tout de l’exercice abstrait pour qui s’y essaie pour la première fois. Censé décrire les tendances d’une sélection et, par ce prisme, celles du cinéma mondial, le constat se heurte à la subjectivité du programmateur et aux choix aléatoires du critique. Lors de notre séjour, nous avons assisté à un certain nombre de naufrages cinématographiques, formatés pour beaucoup, faussement inventifs pour d’autres, faibles pour la plupart, et à quelques merveilles à commencer par le film de Mati Diop, lauréat de l’Ours d’or.

Le bruissement des langues

Un festival international donne la part belle aux euro-puddings et world-puddings, ces coproductions internationales à échelle globale. C’est le cas d’Another end (Compétition) de Piero Messina, film italien, tourné en Angleterre, produit par TF1, dont le casting reflète la diversité des provenances : l’espagnol Gabriel Garcia Bernal, la française Bérénice Bejo et la norvégienne Renate Reinsve jouent tous trois en anglais. Car parler en langue étrangère permet surtout de mettre en valeur la performance d’un comédien. Il en va de même pour l’actrice française Nina Mélo qui s’exprime dans un cantonais parfait dans Black Tea (Compétition), signe de l’acculturation totale de cette héroïne ivoirienne passionnée par la saveur du thé qui noue une histoire d’amour avec Cai, un marchand de thé chinois, de vingt ans son aîné. En quelque sorte, Abderrahmane Sissako truque la réalité en présentant un quartier de Guangzhou dans lequel les immigrés ivoiriens saluent les policiers chinois. Dans cette utopie fantasmée, le racisme ne finit par intervenir qu’à la fin du film, au niveau individuel. A Traveler’s needs (Grand prix de la Compétition) de Hong Sangsoo, quant à lui, désamorce cette illusion : Isabelle Huppert enseigne le français à des Coréens et interroge ses étudiants en anglais sur leurs sentiments intimes, puis écrit des poèmes en français censés exprimer la vérité de leurs émotions. Le projet de cette méthode va de pair avec un sens de l’humour et du paradoxe qui habite l’interprétation de l’actrice : à la fois énigmatique et à côté de la plaque, elle s’abreuve de magkeoli, un alcool de riz, et vit avec un jeune homme sans être mariée avec lui. Par cette étrangeté de la langue, Hong Sangsoo construit un personnage paradoxal de voyageuse, à l’écart de la société avec laquelle elle ne cesse pourtant de communiquer.

Bien des films décrivent ainsi des trajectoires transitoires ou migratoires. Dans La Cocina (Compétition), où l’on entre dans les cuisines d’un grand restaurant new-yorkais qui n’emploie que des travailleurs sans-papiers, on entend de l’espagnol, du français ou de l’arabe et l’anglais se trouve relégué à l’arrière-plan. À travers la phrase « America is not a country », le réalisateur mexicain Alonso Ruizpalacios veut rattacher son intrigue à la longue histoire de l’immigration aux États-Unis et dénoncer l’exploitation d’une main d’œuvre précaire qui en découle – une phrase de Thoreau en exergue placarde sans précaution le propos du film. Sous son esbroufe formelle, généreux en plans-séquences compliqués, le film noie son incapacité à aborder son sujet avec frontalité, abandonnant vite le monde du travail pour suivre ses stars (Rooney Mara, notamment) dans une histoire d’amour conflictuelle. De même, dans Shikun (Berlinale Special), Amos Gitaï montre Naama Preis apprendre l’hébreu à des réfugiés ukrainiens en Israël quand Irène Jacob déclame en français les dialogues de Rhinocéros d’Eugène Ionesco. Cet apprentissage va de pair avec les origines composites des personnages du film : Juifs ukrainiens ou polonais dont les chansons traditionnelles rappellent leurs persécutions en Europe. En se répondant à elle-même, Irène Jacob incarne la bipolarité de la société israélienne personnifiée dans une galerie de personnages qui peuplent un immeuble (shikun en hébreu signifie HLM) et qui défilent à côté de l’actrice française dans de longs plans-séquence. Le parallèle avec la pièce de Ionesco, censée symboliser la radicalisation de la société des années 1930, se heurte néanmoins à l’absence d’une tierce langue : l’arabe n’est jamais parlé, invisibilisé par une société s’acheminant progressivement vers le fascisme.

Le rapport au multilinguisme des films trouve ses meilleures réussites lorsqu’il cherche à élucider la situation coloniale. Dans Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était chef de la cinquième division entre 1953 et 1956 (Forum) d’Abdenour Zahzah, le français utilisé par les médecins-chefs de l’hôpital devient le vecteur d’une domination coloniale et la psychiatrie se fait auxiliaire de l’administration et du maintien de l’ordre. Frantz Fanon, affecté au service musulman comme s’il s’agissait d’une punition, doit faire appel à des traducteurs pour parler à ses patients, tout en restant conscient que le français est aussi la langue du colonisateur. Le français est d’ailleurs plus récité qu’interprété et les acteurs font montre d’une articulation parfaite. Opposé à l’école d’Alger, méthode psychiatrique coloniale, Frantz Fanon promeut la psychologie et intègre la thérapie dans les coutumes de ses patients : il célèbre Noël avec les chrétiens comme il retire une statue de la Vierge du bloc musulman. L’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville dans Chroniques fidèles… commence à accueillir des moudjahidines traumatisés au fil de la Guerre d’Algérie. Frantz Fanon devient ainsi le réceptacle de la violence du conflit écoutant autant un commissaire de police pratiquant la torture qu’un fedayin traumatisé du viol de sa femme par l’armée française.

Surtout, dans Dahomey (Compétition), Mati Diop fait parler les statues rendues par la France au Bénin en fon, langue officielle du royaume colonisé par la France. Ces voix d’outre-tombe, assorties d’un noir profond à l’image, veulent sortir ces œuvres d’art du cadre moribond du musée. Le fon s’oppose au français, la langue officielle du Bénin, dont les animateurs d’une radio étudiante rappellent qu’elle est la langue du colonisateur. Les débats radiophoniques sont montés en parallèle de plans sur la société béninoise dont ils décrivent les tensions et les aspirations, ainsi que le multiculturalisme. Un étudiant résume : « On a enlevé la vie à ses œuvres, rendons-leur la vie. » Contre Les Statues meurent aussi de Chris Marker et Alain Resnais, Mati Diop cadre ainsi les Béninois comme des statues vivantes, prêtant attention aux poses des visiteurs, des soldats ou des officiels, poses qui, par effet de contamination, finissent par se retrouver dans la rue.

De la beauté du geste à l’éco-geste

Peu de films ont la grandiloquence déplacée d’Architecton (Compétition) de Victor Kossovsky. L’architecte italien Michele de Lucchi fait bâtir dans son jardin un cercle en pierres au sein duquel aucun humain ne devra marcher. En parallèle, Victor Kossovsky aligne des plans de ruines romaines, filmées en Afrique du Nord, et des éboulements de roche au ralenti. L’architecture millénaire couplée au mouvement géologique invisible s’oppose au règne contemporain du béton et s’allie au projet de Michele de Lucchi, celui de construire un « templum » – en latin « espace circonscrit ». Au cœur des villes d’Afrique du Nord, cette vision réactionnaire et pseudo-écologique de l’architecture donne au film un tour orientaliste au sens originel : lorsqu’ils partaient en Algérie, les peintres espéraient retrouver une civilisation antique, semblable aux premiers chrétiens, et non-corrompue par l’islam. Ici, l’absence du riche patrimoine architectural de la région distingue clairement l’antiquité du présent, la pierre du béton et la ruine du déchet. Couplée aux images d’immeubles et d’églises bombardés en Ukraine en prologue du film, cette vision euro-centrée de l’art a tout d’une conception belliciste des civilisations extra-européennes.

Architecton, par sa solennité grandiose, faisait office d’exception, la plupart des films d’auteurs reconnus ressemblant plutôt à des petits gestes comme si, au sein de la hiérarchie des genres, les formes mineures primaient. Dans Filmstunde_23 (Berlinale Special), Edgar Reitz cherche à clore un cycle ouvert par Filmstunde, sorti en 1968. En retrouvant les femmes à qui il a enseigné le cinéma, lorsqu’elles étaient lycéennes, Reitz médite sur la nature de l’auteur de cinéma et de l’éducation à l’image. Dans ce film centré autour de son réalisateur, les anciennes lycéennes sont réduites à des interlocutrices valorisant l’expérience tentée par Reitz 55 ans plus tôt. En forme d’épitaphe, le film aboutit finalement à une série d’autocongratulations étalées sur 90 minutes. Avec le moyen-métrage Chime (Berlinale Special), Kiyoshi Kurosawa réalise un exercice de style sous la forme d’un film clos et obscur, où un professeur de cuisine entend un son qui le pousse à assassiner son élève puis sa famille. En jouant sur le vide, au prisme de longs panoramiques sur une cuisine aseptisée, et, ainsi, en ne cessant de centrer son récit sur l’invisible et l’inaudible, Kurosawa rend confuses les frontières entre le fantastique, le réalisme et la comédie. Cette indécidabilité quant aux formes fantomatiques qui finissent par habiter le film naît ici de la brièveté de l’intrigue : Kurosawa se fait nouvelliste et son sens de la narration, exercé brillamment dans Chime, se nourrit de Poe et de Maupassant.

Dans Hors du temps (Compétition), les conversations entre Olivier et Michka Assayas tournent autour des éco-gestes : Olivier, joué par Vincent Macaigne, ne cesse d’acheter sur Amazon, effrayé par le Covid, et s’en trouve réprimandé par son frère. Le récit du confinement des deux frères et leurs compagnes (plus jeunes de 20 ans) dans leur maison de campagne est adossé à la lecture d’un texte autobiographique par la voix chevrotante du réalisateur, illustrée par des images de son jardin et de sa bibliothèque. Le confinement sied à Olivier qui veut vivre hors du monde : Hors du temps veut renouer avec une forme de récit proustien où la maison de famille, sa bibliothèque et ses tableaux, permettent une énumération de références à haut capital symbolique, rattachée à des souvenirs prétendument intéressants. L’histoire des objets – un tableau acquis par son grand-père, par exemple – veut s’opposer à une contemporanéité envahie par les marques : Amazon, Netflix… Mais Assayas a oublié que le récit de soi de Marcel Proust nous a donné des images poétiques fécondes dont Hors du temps est dépourvu, mais aussi une lecture fine des antagonismes de classe de son temps. Chez Assayas, l’arrogance symbolique autocentrée va de pair avec le caractère inopportun d’un récit de confinement, thème déjà éculé en 2020. Mais, en bon bourgeois, le confinement n’est-il pas le seul bouleversement qu’a connu Olivier Assayas ?

Autarcie, indépendance et utopies

Certains films essaient de réinventer des espaces perçus sous la forme de la contrainte. C’est le cas de Reas (Forum) de Lola Arias qui est tourné dans l’ancienne prison de Caseros à Buenos Aires, au sein de laquelle des ancien.ne.s détenu.e.s, pour la plupart LGBTI+, témoignent des conditions d’emprisonnement pour les personnes queer. Au fil de scènes de comédie musicale, la prison devient finalement un espace où se tissent des solidarités, même si le contexte carcéral n’apparaît que par touches (Ignacio, un détenu, raconte son bastonnage par des matonnes). Ce que Reas réussit plus ou moins, Gloria! (Compétition)de Margherita Vicario le rate quant à lui complètement. En 1800, au Collegio Sant’Ignazio près de Venise, un orphelinat pour jeunes filles les forme à la musique savante. Leur professeur, prêtre et compositeur, reçoit un piano que l’héroïne, Teresa une servante exploitée – aux mains sales mais aux cheveux impeccables – et réduite au silence, découvre et partage avec des musiciennes. Peu à peu, elles jouent ensemble, tous les soirs dans la cave de l’orphelinat, les mélodies de Teresa : des airs pop, composées par la réalisatrice qui est aussi chanteuse. Dans cette cave, elles deviennent amies et commencent à contester l’ordre corseté de l’orphelinat. Au moment de l’intrigue du film, la musique romantique commence à poindre et la musique classique est à son firmament : pourtant, le prêtre-compositeur compose des mélodies calquées sur celles d’Antonio Vivaldi. Le choix de l’anachronisme, celui de ne décrire aucune continuité entre Vivaldi et la pop contemporaine, devient celui d’une falsification historique et d’une malhonnêteté intellectuelle. À titre d’exemples, le film clame que le piano moderne est une invention récente, or il existe depuis le milieu du XVIIIe siècle et se conclut par un écriteau rendant hommage aux compositrices oubliées de l’histoire de la musique sans jamais n’en citer aucune. Un concert prévu pour le pape se mue en rave party et provoque l’ire de ce dernier. La posture du film, et de Margherita Vicario, serait d’introduire la pop – et donc, la musique commerciale – comme vecteur de subversion et d’émancipation – le film d’un féminisme blanc comporte d’ailleurs des passages qu’on ne peut que qualifier d’homophobes. Dégueulis de vulgarité surdécoupé, Gloria! est surtout la mystification d’une industrie musicale italienne qui se veut plus grosse que le bœuf.

Là où Gloria! dépolitise l’espace pour le rendre sauf, quelques films font pénétrer dans des espaces clos leur environnement conflictuel. À la fin de Dahomey, le palais présidentiel où les statues sont exposées est monté en simultané d’images de la rue et de l’émission de radio universitaire. La pensée politique finit par pénétrer toutes les images du film. Un mécanisme similaire est à l’œuvre dans Oasis (Forum) de Tamara Uribe et Felipe Morgabo qui suit le déroulement du processus constitutionnel chilien depuis les émeutes de 2019 à l’échec du référendum constitutionnel de 2022. Toujours scindé en deux entre le premier plan et l’arrière-plan, le cadre donne systématiquement deux niveaux de lecture. En l’occurrence, les cinéastes alternent des plans des débats de l’assemblée constituante avec des plans du pays censés soutenir ou contredire les dires des représentants. Le processus constituant se trouve le reflet d’une société conflictuelle où la droite nostalgique de Pinochet prend progressivement des accents trumpiens et tient en échec les aspirations sociales, écologiques et de reconnaissance des premières nations. Le décor chargé du Congrès national du Chili s’en trouve bousculé dans ses symboles, contesté pour son architecture coloniale.

En filmant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes après 2022 dans Direct Action (Encounters), Ben Russell et Guillaume Cailleau plantent leur caméra dans une utopie concrète dont les protagonistes sont sortis victorieux de leur lutte contre le projet d’aéroport. Par le prisme de longs plans-séquence filmant les zadistes au travail, Russell et Cailleau cherchent comment de nouveaux gestes naissent dans ce cadre révolutionnaire. Chaque plan suit le déroulement d’une tâche dans son ensemble et le cadrage dépend des mouvements qu’elle nécessite. Au cœur de ces plans, les différents instruments utilisés par les zadistes oscillent entre archaïsme (cheval de traie) et modernité (fendeuse de bois automatique). En fin de film, les zadistes se rendent à Sainte-Soline pour soutenir la mobilisation anti-bassine. Lors d’échauffourées où les manifestants se défendent de la police en ramassant les pierres rejetées par le champ, une coupe nous ramène à la ZAD où deux hommes désherbent un potager et en expulsent des cailloux. La lutte et la vie quotidienne se regroupent ainsi dans un seul cut. La ZAD n’est pas une utopie autarcique : elle est elle-même soumise au harcèlement policier. La zone à défendre se définit comme une zone de combat permanent.

Les tendances du temps

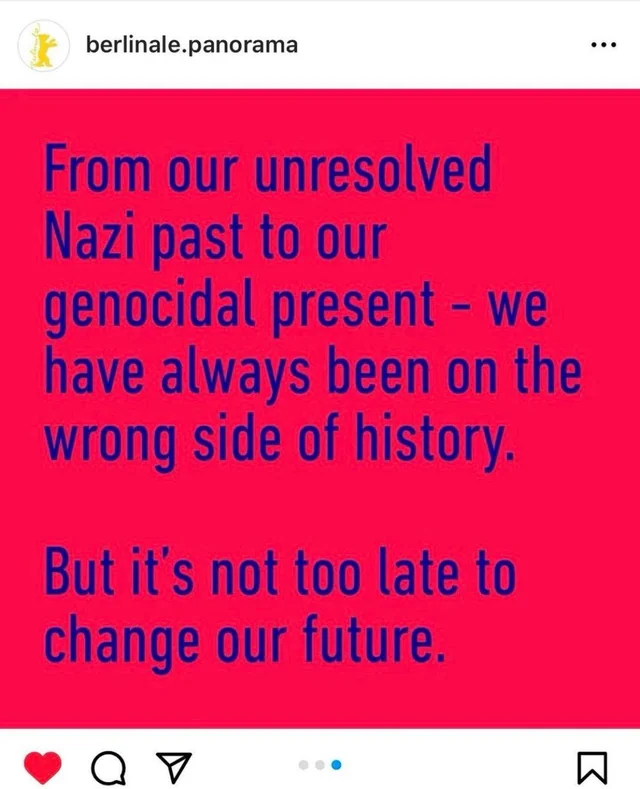

En neuf jours de Berlinale, nous avons observé Berlin, ville dans laquelle se multiplient les drapeaux israéliens aux côtés de drapeaux ukrainiens. Alors que Rafah et le Liban étaient bombardés, le festival semblait anachronique. La ville de Berlin a décidé, il y a peu, d’obliger les événements culturels à signer une convention anti-discrimination qui comportait une définition de l’antisémitisme qui assimilait critique de l’État d’Israël et racisme anti-Juifs. Pourtant, chez les programmateurs de la sélection Panorama et au marché du film, des voix se sont élevées pour appeler au cessez-le-feu à Gaza (des die-in ont eu lieu aux portes du marché). Alors que la Berlinale a désinvité les hommes politiques de l’AFD, parti d’extrême-droite allemand au cœur d’une grave crise en Allemagne, et qu’elle donne la possibilité à Amnesty International de récompenser un film, elle symbolise aussi, aux yeux de beaucoup, le soutien de l’Allemagne au gouvernement israélien.

Le 24 février, la sélection Panorama poste sur Instagram des appels au cessez-le-feu à Gaza en pointant la complicité de l’Allemagne avec le massacre. Le 25 février, cet appel est supprimé et la Berlinale se fend d’un communiqué mentionnant des « messages concernant la guerre au Moyen-Orient ». L’invisibilisation de la guerre menée par Israël à Gaza échoue cependant lors de la remise de prix où Mati Diop, récompensée de l’Ours d’Or pour Dahomey, adresse son soutien au peuple palestinien et où le film palestinien No Other Land, présenté à la sélection Panorama, est primé comme « Meilleur documentaire » par un jury composé entre autres d’Abbas Fahdel. Ses réalisateurs, Basel Adra et Yuval Abraham, déclarent avoir reçu des menaces de mort suite à leur discours de remise de prix et, conséquemment, à une cabale lancée par la CDU. Une polémique a enflé ces derniers jours au sein du Parlement allemand : la Berlinale aurait été le vecteur de prises de paroles anti-israéliennes voire antisémites lors de sa cérémonie de clôture. En réponse, la Berlinale a annoncé poursuivre les personnes qui auraient usurpé le compte Instagram de Panorama. Au cœur d’un événement culturel à visibilité mondiale, nombreux sont les acteurs qui s’en sont saisis comme une tribune pour dénoncer la position intenable de l’Allemagne. Politiser l’espace, dans les films comme en festival, constitue l’une des missions que se sont donnés les cinéastes les plus ambitieux de cette Berlinale.