De somnambule en somnambule

Sur Particules de nuit (2024) d’Apichatpong Weerasethakul

I’ve loved the stars too fondly

Sarah Williams, Twilligt Hours: A Legacy of Verse (1968)

to be fearful of the night.

En 1971, au milieu du Décaméron, Pier Paolo Pasolini prenait la parole dans le rôle du peintre Giotto pour demander : « Perché realizzare un’opera, quando è bella sognarla soltanto? [11][11] « À quoi bon réaliser une œuvre alors qu’il est magnifique de seulement la rêver ? » » Le rêve suffit, la vision intime serait assez. Aucun besoin, donc, de produire laborieusement des images qui concrétiseraient un tel cinéma mental ? Chaque cerveau fabrique ce cinéma primaire dans la pénombre de la conscience : sans troupe, ni boite de production ou appareillage technique. C’est un cinéma « amateur » et low tech bien décrit par l’anthropologue Emmanuel Grimaud dans son essai Metavertigo (2024), fruit de longues recherches sur l’hypnose en Inde. Le cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul pourrait souscrire à cette tentation d’en rester aux films fugitifs que notre imagination projette sur des écrans moins composés de pixels que de neurones. D’où, peut-être, la raréfaction de ses productions cinématographiques après une quinzaine d’années de réalisations régulières qui l’ont amené à une reconnaissance internationale (2000-2015) et le souhait d’exploration d’autres formes audiovisuelles, comme récemment l’intelligence artificielle ou la réalité virtuelle.

Lors d’un bref entretien présentant les évènements consacrés à son œuvre par le Festival d’Automne 2024, Des lumières et d’ombres, le cinéaste déclarait avec un brin de malice : « Je crois que l’une des raisons pour lesquelles je fais moins de films aujourd’hui est que j’aime tellement rêver. Comme si les rêves me suffisaient[22][22] Entretien avec Antoine Thirion, responsable également du catalogue (Homes, Éditions de l’Œil, 2024) de la série d’évènements.. » Qu’aurait-il pensé de l’ambition fantasque de dormir une année sans interruption qui saisit la protagoniste de Mon année de repos et de détente (2019), roman d’Ottessa Moshfegh ? Il se peut que le récit de l’écrivaine étasunienne condense ce que le philosophe italien Franco Berardi appelle la « psycho-déflation », à savoir l’état de retrait induit par la frénésie de nos sociétés chez les plus jeunes générations[33][33] Franco Berardi, Disertate, Palermo, Timeo, 2023.. Au lieu de considérer ces états (dont ceux dépressifs) comme un repli inoffensif, Berardi propose d’y voir aussi une possibilité de désertion et donc de résistance. Contribuer à éteindre quelque chose qui brûle, de plus en plus, comme dans le célèbre court Blue (2018)[44][44] Naomi Klein, La maison brûle. Plaidoyer pour un Green New Deal, Montréal, Lux, 2019..

Geste de résistance, maladie merveilleuse, rituel animiste, laboratoire de la perception, espace de réminiscence : les raisons de la nuit et du sommeil sont innombrables chez le cinéaste thaïlandais. Si pendant la dernière dizaine d’années passée depuis la sortie de Cemetery of Splendour (2015), nous n’avons vu en salle que son premier long-métrage tourné à l’étranger (Memoria, 2021), Apichatpong a récemment marqué la scène française avec un diptyque d’expositions où la matière du rêve et des vies nocturnes innerve un archipel de créations plutôt qu’elle ne les empêche. D’abord, Periphery of the Night (2021), organisée à l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne et, maintenant, sa sœur cadette : Night Particles (2024), installée dans les espaces de l’Atelier Brancusi du Centre Pompidou. Bien que l’ampleur et la complexité de la première exposition ne soit pas exactement comparable à la seconde, l’esprit du travail visitable jusqu’au mois de janvier (les motifs, les dispositifs de projection, les ambiances, quelques pièces reproposées) inscrit cette proposition dans la logique d’un jeu de variations et sédimentations. Il y a reprise, en somme, mais pas redite : « Il s’agit presque du même projet, mais il y a comme une progression, une accumulation de mémoire[55][55] Apichatpong Weerasethakul, « Réminiscences de la lumière. Entretien avec Alice Leroy et Elie Rafauste », Cahiers du cinéma, n° 814, 2024, p. 78. ». Revenir et devenir.

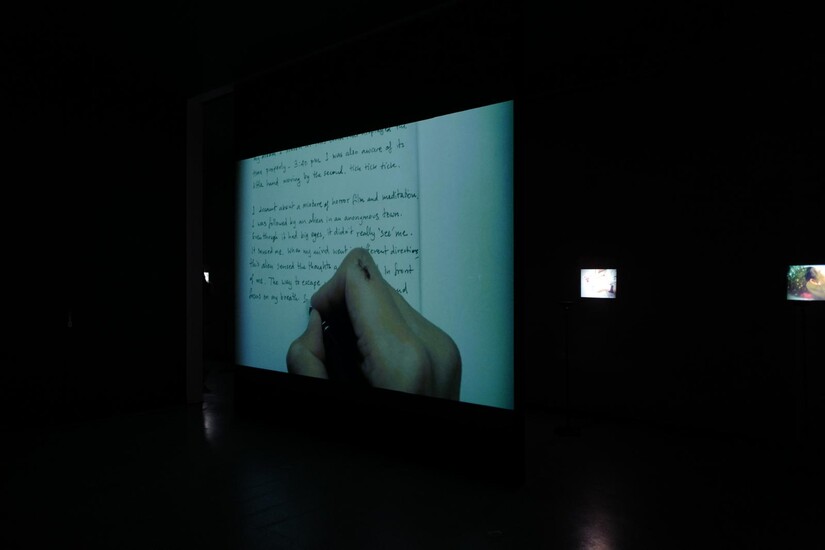

Encore la nuit. Mieux : encore les crépuscules et les aubes, encore les veilles suspendues, encore les scènes oniriques, encore les spectres, encore les bêtes qui rôdent. Dans Durmiente & Async (2017-2021), la voix off fait une sorte de déclaration de poétique fondée sur les spirales du rêve et la communication entre les êtres que s’y produit : « This I dreamt. And this I dream sometime. This I will dream again. […] All will be repeated, all will be embodied[66][66] « C’est ce que j’ai rêvé, que je rêve encore parfois. Ce que je rêverai à nouveau. […] Tout reviendra, tout sera incarné. ». » Dans ce ressac onirique, chaque pièce ne fonctionne qu’en communiant avec les autres pièces dans une nappe continue d’images et sons. De cette confluence circulaire et feutrée, l’espace d’exposition carré et non linéaire de l’Atelier Brancusi permet une expression spatiale. Les particules flottent, se déplacent, se recomposent dans l’écosystème nocturne d’Apichatpong : certaines créations présentées à Villeurbanne (Video Diaries, Haiku…) resurgissent à Paris, l’univers de ses films (notamment Memoria) émerge sous forme de fragments installés. Adieu la cohérence progressive propre aux géométries du jour – la nuit tournoie et ne s’en préoccupe pas. Sur un journal somnambule filmé dans la pièce Fiction (2018), une main – celle du cinéaste, protagoniste pudique de cet archipel filmique – tente de raconter un rêve et écrit : « I read somewhere that the idea of constant time doesn’t exist in dreams[77][77] « J’ai lu quelque part que l’idée d’un temps régulier n’existe pas dans les rêves… »… ».

La constellation de travaux de cette exposition ne nous convie pas dans le royaume absolu de la nuit, mais plutôt dans ses contrées périphériques. Nous sommes dans des « zone di passaggio » (« zones de passage »), pour reprendre le titre d’une exposition en cours consacrée à la photographie nocturne à partir de Luigi Ghirri, qui a des affinités certaines avec les univers sensoriels explorés par le cinéaste thaïlandais[88][88] « Luigi Ghirri. Zone di passaggio”, Palazzo dei Musei, Reggio Emilia, 2024-2025.. Si un renversement est opéré dans l’habituelle priorité du jour sur la nuit, les deux conditions coexistent dans les propositions que Apichatpong a réunies. En ce sens, il s’agit moins d’éviter l’espace diurne que d’y entrer par la porte de la nuit : c’est elle qui y précède et qui y succède. L’Atelier Bracusi – transformé en un « espace négatif[99][99] Apichatpong Weerasethakul, « Réminiscences de la lumière », art. cit., p. 78. » – constitue une membrane qui filtre le monde diurne dans la sphère de pénombre qui enveloppe l’exposition.

Les personnages ne dorment pas nécessairement dans les nuits d’Apichatpong, pas plus qu’ils n’agissent pendant ses journées. La plupart du temps, leur présence est saisie dans une attente, paisible et fiévreuse à la fois. Cette contamination entre jour et de nuit, assoupissement et conscience ou encore présence et absence qui caractérise l’exposition pourrait bien être résumée par les interférences perceptives et temporelles de l’insomnie. Bien que cet état puisse nous reconduire à un empêchement politique du repos exprimé par l’I Can’t Sleep de l’écrivain Lionel Ruffel, le somnambulisme de Night Particles se charge plutôt d’une puissance révélatrice et d’une joie sensorielle. Il n’est pas question des machines de sollicitation continue telles que les séries dont parle Ruffel : « Un éveil permanent, une occupation, qui multiplie les fins et les débuts à l’infini pour nous maintenir en éveil forcé, les yeux grands ouverts sur l’infini de la consommation et des besoins insatisfaits[1010][1010] Lionel Ruffel, I Can’t Sleep, Londres, Sternberg Press, 2021, p. 36. ». Ce qu’écrivait la critique Claire Allouche à propos de l’exposition lyonnaise demeure pertinent à l’Atelier Brancusi : « La gageure de Periphery of the Night est d’éviter l’immersion dans des rêves vaporeux au profit d’un cheminement dans les nuances du sommeil, lesquelles font éclore autant d’états de révélation que de connexions intimes avec le monde[1111][1111] Claire Allouche, « Sauve qui peut la nuit », Cahiers du Cinéma, n° 779, 2021. ». Apichatpong a souvent affirmé le souhait de bercer le sommeil du public à travers ses images, car, comme le dit Ruffel, « on communique par les rêves, et c’est cela qui nous relie non au monde, mais à la multiplicité des mondes[1212][1212] Lionel Ruffel, I Can’t Sleep, op. cit., p. 21. ».

« Il n’y aura plus de nuit », affirmait le titre d’un film important réalisé par Eléonore Weber dans l’imminence du confinement en 2020. Il n’y aura plus de nuit, plus de refuge ou d’opacité, car la nuit sera dissipée par des machines qui transforment ou prétendent transformer l’invisible en visible, le noir en lumière, l’incertain en certain. Ces machines s’appellent vidéosurveillance, éclairages artificiels, vision thermique… Le célèbre chercheur étasunien Jonathan Crary aurait dit qu’il n’y aura plus de nuit ni de repos, car tout cela est éhontément improductif : « Étant donné sa profonde inutilité et son caractère essentiellement passif, le sommeil qui a aussi le tort d’occasionner des pertes incalculables en termes de temps de production, sera toujours en butte aux exigences d’un univers 24/7[1313][1313] Jonathan Crary, 24/7. Le capitalisme à l’assaut du sommeil, Paris, La Découverte, 2016, p. 20. ».

Mais la nuit – ou du moins ses particules, ses éclats – rechigne à s’évaporer : le travail de cinéaste thaïlandais la chérit, la tisse, l’épaissit, la transmet. C’est peut-être à partir d’espaces d’assoupissement et pénombre comme les salles de cinéma ou d’exposition orchestrées par Apichatpong que le sommeil pourra riposter, partir à l’assaut du capitalisme. Ainsi, abandonnée toute velléité de menace, un simulacre de vision infrarouge – véritable killer du monde nocturne (dans tous les sens) – produit des séquences de recueillement et de chaleur dans la pièce la plus datée de l’exposition, Haiku (2009) [1414][1414] Sur un certain détournement de l’imagerie militaire et policière de l’infrarouge, voir Alice Leroy, « The Fever of Images: Thermography, Sensuality and Care in Pandemic Times », in Philipp Dominik Keidl, Laliv Melamed, Vinzenz Hediger et Antonio Somaini (dir.), Pandemic Media: Preliminary Notes Toward an Inventory, Luneburg, meson press, 2020..

Plutôt qu’identifier et distinguer, ici l’appareillage visuel préfère con-fondre : réunir dans un fond où chaque figure est moins discernable[1515][1515] Sur la présence du fond chez le cinéaste thaïlandais, voir notamment Robert Bonamy dans Le fond cinématographique, Paris, L’Harmattan, 2013.. La nuit, à cet égard, n’est qu’un des opérateurs environnementaux d’indistinction dans l’univers de Apichatpong – les forêts en sont un deuxième très important. Sur les images en coulent d’autres, en faisant recours à des surimpressions à thème liquide comme dans For Bruce (2022). Ou bien, dans la plus récente Solarium (2023), la planche transparente et épaisse qui fait écran diffracte et multiplie l’image sur le sol. Dans cette pièce vidéo, un personnage au visage défiguré – tiré du film d’horreur The Hollow-eyed Ghost (1981) – hante la surface de l’image à la recherche d’yeux à offrir à une petite amie aveugle. En en proie à un flickering électrique, les yeux en question se lèvent, flottent et s’éteignent dans une parfaite manifestation de la tradition expérimentale. Ce spectre serait une figure du réalisateur, précise Apichatpong dans la conversation avec Antoine Thirion : « Le fantôme, comme un cinéaste, est toujours à la recherche d’un dispositif pour faire l’expérience de la lumière. »

Les metaphors on vision – pour le dire avec Brakhage – et les allusions métacinématographiques sont multiples dans l’exposition : des formats ronds renvoyant à des objectifs ou des pupilles jusqu’à la séance de cinéma en extérieur qui fait écho aux somnolences des personnages dans la double projection Durmient & async. Qu’il faille éteindre la lumière pour voir, c’est le paradoxe qui rassemble salle de cinéma et sommeil rêveur. Que la spectralité ne soit pas une réduction de la réalité, mais une augmentation de celle-ci et un accès à d’innombrables strates d’existence, c’est un deuxième paradoxe que Apichatpong n’a pas cessé de nous faire expérimenter.

Du 2 octobre 2024 au 6 janvier 2025 au Centre Pompidou (Atelier Brancusi), dans le cadre du Festival d'Automne.