Dirk Meier

Une vie dans l'obscurité

Les rencontres organisées durant le programme “2015 : Une découverte de l’espace” des Berlinale Talents ont fini de me convaincre que dans l’art / industrie du cinéma, ne comptaient pas seulement les réalisateurs et les acteurs. De ces évènements où se croisaient des professionnels de tous horizons (réalisateurs, acteurs, mais aussi chefs-opérateurs, monteurs, scénaristes, compositeurs, décorateurs ou mixeurs), je retiens ainsi l’idée que la réalisation d’un film ne peut que très rarement être l’œuvre d’un seul. Il nous faudra donc peut-être abandonner l’image, romantique, du créateur solitaire, du “cinéaste total”. Le cinéma est d’abord une affaire de coopération et de partage des tâches.

Il me semble que Dirk Meier offre de cette réalité élémentaire une parfaite illustration. Si son nom est largement inconnu (il l’était pour moi avant ces Berlinales), les films auxquels il a participé ne le sont pas. Citons-en quelques-uns : L’Arche russe (2002), Antichrist (2009), Dredd (2012), Un Pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence (2015), Life (2015). Dans la discussion qui suit, Meier parle de son métier et de sa participation à certains des films pionniers de ces quinze dernières années. Je dois l’avouer : rien n’est plus simple et plaisant que de parler travail avec quelqu’un qui aime ce qu’il fait.

Débordements : On peut lire sur votre carte de visite : “Dirk Meier. Etalonneur.” Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement ce métier ?

Dirk Meier : J’imagine que vous connaissez Photoshop et tous ces logiciels qui permettent de retoucher par ordinateur des images fixes. Mon travail est de cet ordre, sauf qu’il s’agit d’images mobiles. Je modifie l’apparence des images qui ont été enregistrées durant le tournage. Il s’agit par exemple de régler les couleurs de manière à produire un rendu homogène entre les différents plans. C’est un aspect important pour les films de fiction, puisque tous les plans d’une séquence ne sont pas nécessairement tournés le même jour, ou dans le même lieu. Au moment du montage, les différences de lumière et de couleurs peuvent être très importantes. Je m’assure donc de la fluidité des transitions entre les plans afin que le spectateur ne soit pas dérangé dans sa vision du film. Les monteurs s’attachent de la même manière à rendre le montage transparent, homogène, à travers le jeu des raccords sur les gestes ou les regards – c’est le principe de la “coupe invisible”. L’étalonneur et le monteur travaillent ainsi à faire d’une somme de morceaux un tout qui donne le sentiment de la fluidité. Ce travail sur la concordance des couleurs est une part importante de mon activité. Mais, évidemment, tout comme un monteur peut chercher à produire des effets de disruption, je peux aussi accentuer les différences. Tout dépend de la signature visuelle que le cinéaste souhaite pour son film.

D. : En écoutant votre masterclass lors des “Berlinale Talents”, j’ai eu l’impression que les mathématiques jouaient un rôle de taille dans votre métier. Votre formation a-t-elle comporté une part théorique importante ?

D. M. : A vrai dire, je n’ai pas réellement fait d’études pour devenir étalonneur. J’ai suivi des cours très pointus tant sur le plan technique que pratique en photographie, mais il m’a semblé après une année que cette approche était trop éloignée de la création. Je me suis donc décidé à apprendre sur le tas en faisant un stage dans une société de post-production. C’est d’ailleurs ainsi que tous les étalonneurs étaient formés jusqu’à présent. Il n’y a jamais eu vraiment de cours consacrés à cette spécialité. Du moins jusqu’à présent, car avec la DFFB [Académie Allemande du Film et de la Télévision] de Berlin, je viens de créer “UP.GRADE – Colouring Tomorrow“, le premier programme de formation intégralement dédié à ce métier. Il se composera d’un bon nombre de conférences théoriques données par des historiens de l’art et du cinéma, des artistes, des ingénieurs, et évidemment des étalonneurs. Mais nous ne manquerons pas de sortir pour prendre des photographies, filmer, et avoir ainsi la matière pour des exercices concrets.

D. : A vos débuts, vous avez occupé un poste qui semble très technique, celui d’ “opérateur disque dur” pour l’Arche russe, d’Alexandre Sokourov. Pourriez-vous raconter ce que fut ce tournage, de votre point de vue ?

D.M. : Être au Musée de l’Hermitage, à Saint-Pétersbourg, était déjà en soi un émerveillement. Imaginez-vous déambuler dans l’un des plus grands musées au monde, parmi les plus belles œuvres d’art, sept jours par semaine, pour préparer un film. L’ambiance était formidable. L’Arche russe était à bien des égards, lorsqu’il fut tourné en 2001, un projet incroyable. A l’époque, je dirigeais avec un collègue une entreprise qui fabriquait des disques durs enregistreurs pour les caméras numériques. Seul notre ordinateur permettait à ce moment-là d’enregistrer une promenade de 90 minutes filmée en Steadicam. Les cassettes ne duraient que 45 minutes, et il n’existait pas de caméscopes portables capables de stocker le signal en haute définition. C’est ainsi que j’ai intégré l’équipe de production du film, que je considère au demeurant comme une réussite vraiment unique dans l’histoire du cinéma du fait qu’il ne comporte aucune coupe, et est d’une qualité “cinématographique” (par là, j’entends en haute définition non-comprimée). Durant la préparation du tournage, j’ai aussi eu la chance de rencontrer des gens qui m’ont aidé par la suite, comme Stefan Ciupek, qui occupait un poste de technicien en rapport avec l’image numérique, et d’étalonneur. C’était d’ailleurs son premier film en tant qu’étalonneur. Quand j’ai dû fermer mon entreprise, faute de rentabilité, Stefan m’a aidé à me lancer dans ce métier.

D. : Etiez-vous présent durant le tournage ?

D.M. : Oui, la caméra était connectée à notre disque dur enregistreur. Une personne de la société de post-production le portait dans un grand sac-à-dos. Quant à moi, je m’assurais que le système d’enregistrement fonctionnait bien. En fait, je suis celui qui a appuyé sur le bouton “Record”. J’ai cliqué sur un petit écran portable qui a été immédiatement déconnecté du disque dur lorsque l’équipe s’est lancée dans le tournage du plan.

D. : Combien y a-t-il eu de prises ?

D.M. : Une seule prise globale. Du point de vue de la production, il était impossible d’en faire une seconde. Elle durait déjà 90 minutes, et c’était le jour le plus court de l’année, le 23 décembre [2001]. Pour des questions de lumière, notre créneau était très réduit – souvenez-vous, il y a aussi des scènes en extérieur. En outre, l’opérateur de la Steadicam aurait été physiquement incapable de réaliser à nouveau un plan aussi long. Il y a cependant eu trois autres prises, qui ont été coupées après 10 ou 15 minutes. Celle qui est devenue le film est donc la quatrième, et la dernière.

D. : Est-ce Sokourov qui a interrompu les prises ?

D. M. : Oui. Je ne sais pas pourquoi, car je ne faisais pas partie de l’équipe courant à travers les couloirs de l’Hermitage. J’étais dans une pièce à part, avec les assistants de production et l’un des producteurs. On a entendu dans le talkie-walkie l’un des assistants du réalisateur dire : “Coupez, il faut rcommencer !”

D. : Vous avez aussi bien travaillé pour des films commerciaux que pour des films art-et-essai. Quelle est pour vous la différence ?

D.M. : Il me semble que dans le cinéma art-et-essai, le réalisateur est davantage maître à bord, et qu’il y a ainsi plus d’opportunités de manipuler l’image et de créer. Dans le cinéma commercial, les producteurs ont un rôle plus important. Et ce qu’ils veulent, c’est que les acteurs soient jolis à l’écran, et que ce ne soit pas trop sombre ou tourmenté. Mais évidemment, le cinéma commercial offre aussi de grandes possibilités, parfois. C’est-à-dire plus de temps, d’argent, et une équipe plus importante, afin de faire ce que nous voulons.

D. : Vous travaillez aussi sur des documentaires. Est-ce que cela change quelque chose, par rapport au cinéma de fiction ?

D.M. : D’un point de vue technique, le documentaire offre un matériau beaucoup plus hétérogène. Vous travaillez parfois avec des archives, et en général avec des plans qui ont été filmés sur plusieurs années, et avec différents types de caméras. Il y a donc davantage de travail à faire sur la concordance des couleurs. En règle générale, il faut éviter de donner aux images un rendu qui les font apparaître trop manipulées. L’apparence dans le documentaire ne doit pas prendre le pas sur le contenu. En fiction, les choses sont différentes, puisque le spectateur ne s’attend pas à voir une reproduction trop fidèle de la réalité. Il veut plutôt découvrir un nouveau monde. Vous pouvez donc manipuler plus intensément et ouvertement l’image. Le documentaire – du moins si vous voulez que le public éprouve un fort sentiment de réalité – impose de rester discret.

Pour autant, en fiction comme en documentaire, presque tout est retouché. Cela est valable aussi pour la télévision. Je n’y travaille plus, mais c’est là que j’ai appris le métier. Au début des années 2000, les demandes de retouches croissaient tellement que les employés des chaînes ne pouvaient plus y répondre, et qu’il a fallu embaucher des indépendants pour travailler nuit et jour. L’étalonnage est devenu banal aujourd’hui à la télévision, même pour les reportages. Parfois il ne s’agit que de reprendre quelques détails, mais parfois il faut aller plus loin, et rendre les choses plus jolies, plus agréables.

D. : Comment expliquez-vous cette situation ?

D.M. : Il s’agit toujours de régler des couleurs qui, lors de leurs passages du monde réel à la caméra, et de la caméra à tel ou tel écran, se modifient nécessairement. Il existe aujourd’hui des caméras très sensibles capables de capturer diverses nuances de blanc dans les nuages, et de l’autre côté du spectre lumineux, des ombres plus ou moins profondes sous une rangée d’arbres, tout cela dans le même plan. Nos écrans, au contraire, ont des niveaux de contraste beaucoup plus limités, incomparables à ce que les caméras peuvent enregistrer. Un étalonneur doit donc adapter un matériau très riche en informations à des écrans aux capacités réduites afin d’offrir malgré tout une image de bonne qualité. De nouvelles technologies arriveront bientôt, qui offriront plus de couleurs, plus de clarté, et ainsi de suite. Ce sera une question importante dans les années à venir.

D. : Qu’est-ce que vous ne pouvez pas corriger en post-production ?

D.M. : Le jeu d’un acteur ? [rires] Ce que je fais ne vient pas de nulle part. Je ne peux travailler que sur ce qui existe déjà. Je peux améliorer l’image, la nettoyer, atténuer les “bruits” non voulus, souvent causés par une exposition trop faible lors du tournage. Mais si vous me donnez une image en noir et blanc, je ne peux que la teinter, l’orienter vers une certaine direction. Il n’est plus possible de séparer les couleurs. Ou alors il faut peindre, mais cela constitue un autre aspect du travail sur les couleurs, plus proche des effets visuels, où il s’agit de recréer la forme même des objets, voire d’ajouter des objets, etc. Evidemment, il y a une convergence de plus en plus forte entre les départements d’effets visuels et d’étalonnage, puisque les outils informatiques sur lesquels nous travaillons majoritairement combinent ces deux aspects. Mais, en général, nous n’inventons rien de neuf à l’étalonnage. Si vous tournez en extérieur, et que par choix, méconnaissance, ou pour une autre raison, vous sur-exposez votre plan et cramez le ciel, je ne peux rien y faire. Le teindre en bleu est certes une possibilité, mais le résultat n’est jamais convaincant. En fait, la seule chose envisageable est de remplacer le ciel sur-exposé par un autre, pris dans les chutes. Il y a quelques années, cela aurait été du ressort du département des effets spéciaux, mais les outils aujourd’hui à ma disposition me permettent de faire sans trop de problème cette manipulation.

D. : Avez-vous déjà travaillé avec de la pellicule ?

D.M. : J’ai travaillé sur bien des films tournés en pellicule, mais je n’ai jamais eu l’occasion de faire l’étalonnage dans un laboratoire. Je connais la technique, car jusqu’à récemment, il fallait développer les rushs. J’ai donc eu l’occasion d’observer les techniciens travailler de longues heures durant, et de discuter avec eux. Pour Life, le film d’Anton Corbijn, nous avons aussi tiré un positif. Le film a été présenté en numérique au festival de Berlin, mais en début d’année, j’étais dans un laboratoire à Vienne pour vérifier l’état de la pellicule. Cela est néanmoins de plus en plus rare.

Certaines propriétés du film argentique sont extraordinaires. Il offre des nuances que le numérique n’a pas – comme entre différentes couleurs de peau. Et si le grain n’est pas trop appuyé, il ajoute une information souvent appréciée par les cinéastes, car l’image a ainsi plus d’intensité, de vivacité. Nous essayons de retrouver cela quand nous tournons en numérique. Dans tous les films de fiction auxquels j’ai participé, il arrive un moment où l’on se demande s’il faut ajouter artificiellement du grain. Il y a six ans de cela, ma réponse aurait été : “Si vous voulez vraiment le rendu de l’argentique, filmez en pellicule.”. Mais ce n’est plus guère possible pour la plupart des gens. Les laboratoires ferment, et ainsi de suite. Tout cela sera bientôt fini, malheureusement. Cela dit, la question principale pour moi reste : “comment le visuel peut-il accompagner l’histoire ?” Il n’y a pas de règles qui définissent une fois pour toutes l’usage de la pellicule ou du numérique, l’ajout de grain, la modification des couleurs, etc. Tout dépend de ce que le cinéaste et le chef de la photographie veulent pour ce film en particulier.

D. : A vous écouter, j’ai l’impression que pour vous, la fabrication d’un film est soumise à une structure pyramidale. Le réalisateur est en haut, et les différents départements sous sa direction l’aident à accomplir son projet. Pourriez-vous me décrire les relations que vous avez pu avoir avec certains cinéastes ?

D.M. : La plupart du temps, je suis surtout en relation avec le directeur de la photographie. Il arrive néanmoins qu’une relation de travail plus forte se noue avec un cinéaste. L’an dernier, j’ai par exemple collaboré avec Roy Andersson pour Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence. C’était la première fois que M. Andersson et son équipe tournaient et faisaient la post-production en numérique. Ils avaient donc beaucoup à apprendre, notamment sur le fonctionnement des ordinateurs et des logiciels. Je crois qu’en matière d’étalonnage, le plus difficile en fait est de saisir comment fonctionne notre propre perception. Quand nous revenions après le déjeuner, M. Andersson disait : “Mais c’est vraiment très vert !”. Or, il s’agissait bien des mêmes images qu’avant la pause. Mais il suffit de rester au soleil un moment pour que notre perception des couleurs se trouve affectée. Au final, ce projet a été une très belle expérience pour moi. Il est rare de rencontrer une équipe aussi fortement impliquée. Et, ayant eu l’occasion d’aider à certaines tâches de post-production sur le plateau même, j’ai pu avoir un rapport plus fort et direct avec le projet que pour d’autres films.

D. : Durant la post-production, vous êtes assis devant un écran d’ordinateur et le directeur de la photographie vous dit “je veux ci et ça”, n’est-ce pas ?

D.M. : En gros, oui. Nous projetons le film ou le regardons sur un moniteur, puis discutons de l’aspect qu’il devrait avoir. Je propose ce qui me semble le mieux, et puis il y a une sorte de ping-pong entre nous. Nous essayons différentes voies, regardons une séquence en entier, puis plusieurs séquences, pour voir si cela fonctionne. Peu à peu, nous trouvons l’apparence globale du film.

D. : Ces allers-retours entre une organisation très hiérarchique et les tâtonnements que vous venez d’évoquer me semblent très intéressants. Pourriez-vous donner un exemple concret de la manière dont ces deux dimensions s’entrecroisent ?

D.M. : Il me semble que le film de Lars von Trier, Antichrist, est un bon exemple. Le concept visuel était défini dès le début, car le directeur de la photographie, le réalisateur et le superviseur des effets spéciaux avaient travaillé très précisément ensemble en amont du tournage. Le prologue et l’épilogue devaient être en noir et blanc, comme des parenthèses encadrant le récit, et le prologue devait être très ralenti. Ils souhaitaient aussi des ralentis appuyés pour les plans d’imagination au milieu du film…

D. : Les plans d’imagination ?

D.M. : Oui, lorsque Charlotte Gainsbourg est hypnotisée par Willem Dafoe dans le train, et qu’elle voyage, dans sa tête, jusqu’à la cabine dans les bois. Elle redoute ce moment. Il lui explique alors que si elle peut le faire mentalement, elle peut aussi le faire dans la réalité. Nous voyons alors des ralentis de Charlotte Gainsbourg franchissant un pont, s’avançant dans les bois, etc. : les plans sont très étranges, comme des peintures. Presque rien ne bouge, si ce n’est l’actrice, qui traverse très lentement le paysage. Ce moment était crucial pour le cinéaste. Il ne voulait pas d’une image “propre”. Au contraire, l’une des idées était de la rendre “bruyante”, afin de perturber le spectateur. Et après tout, l’histoire raconte bien ce qui arrive à une femme effrayée. Stefan Ciupek et moi-même avons réussi à produire ce sentiment d’étrangeté en ajoutant des couches et des couches de filtres, sans craindre d’en enlever une en cas d’erreur. A la fin, nous avions une trentaine de couches de couleurs, si bien que l’ordinateur ne pouvait plus le supporter – comme le personnage de Charlotte Gainsbourg. Nous avons vraiment eu l’opportunité de travailler les plans au maximum, car tout avait été préparé à la perfection avant le tournage. Antichrist est d’ailleurs l’un des rares films où j’ai étalonné les prises au jour le jour afin que l’équipe de tournage puisse avoir un retour immédiat, et savoir dans quelle direction le film se dirigeait.

D. : Antichrist semble être un de vos projets préférés…

D.M. : C’était en effet une expérience formidable. J’aime le film, et j’aime le cinéma de Lars von Trier en général. Pour ce projet, Stefan et moi avons travaillé directement avec M. von Trier. Il avait toujours une idée très précise de ce qu’il souhaitait. Et j’ai eu une relation de travail très forte avec l’excellent directeur de la photographie, Anthony Dod Mantle. Antichrist représente vraiment une étape importante dans ma carrière, car j’ai pu explorer certaines limites. Comme je vous le disais, l’ordinateur ramait tellement que l’on ne pouvait plus s’en servir. Cela ne serait plus le cas avec le matériel actuel, mais nous avions vraiment été au maximum de ce que nous pouvions expérimenter. Et si nous avons pu faire cela, c’est bien sûr parce que l’on nous en a donné la liberté. Il nous arrivait de passer une journée entière sur une ou deux prises. C’était vraiment une expérience unique, du moins pour moi.

D. : Vous avez travaillé récemment sur Life, d’Anton Corbjin. Le film raconte l’histoire du photographe qui a aidé à construire la légende de James Dean. Il me semble que ce personnage, joué par Robert Pattinson, pourrait dans une certaine mesure être comme un symbole des gens comme vous qui travaillent dans l’ombre pour fabriquer la “magie du cinéma”. Que ressentez-vous par rapport au fait de ne pas être connu du grand public ?

D.M. : Je n’éprouve pas le besoin qu’on me déroule le tapis rouge. Permettre à un cinéaste de réaliser ce qu’il souhaite est un plaisir suffisant. Néanmoins, il me semble que certains professionnels, et notamment les producteurs, pourraient se montrer un peu plus sensibles à ce que représente notre travail. J’ai eu l’occasion de collaborer avec des producteurs qui me faisaient confiance, et ce fut un bonheur. Mais sur beaucoup de projets, j’ai l’impression qu’ils ne se soucient pas vraiment, ni même comprennent tout à fait, ce qu’est l’étalonnage et les possibilités esthétiques que cela représente. Il me semble qu’ils pourraient par exemple demander aux chefs-opérateurs combien de jours d’étalonnage leur semblent nécessaires avant de prendre une décision. Cela hélas n’arrive que très, très rarement.

D. : Est-ce cette compréhension et cette attention qui vous manquent le plus ?

D.M. : Oui… et la lumière du jour. Vous savez, être assis huit ou dix heures, et parfois plus, dans le noir, chaque jour, cela peut être assez difficile.

"A Life in the Dark : A Conversation with Dirk Meier" a d'abord été publié en anglais sur le site Mubi.com. Il a été traduit par Raphaël Nieuwjaer.

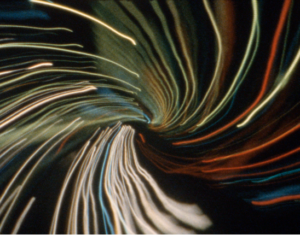

Images : L'Arche russe (Alexandre Sokourov, 2002) / Antichrist (Lars von Trier, 2009).