Distributions de la radio

Soties figuratives sur l’homme invisible, III

§ 1

Nouvelle hypothèse : L’Homme invisible est un « site théorique » du cinéma sur lui-même[11][11] L’expression vient de Jacques Aumont, À quoi pensent les films ?, Paris Séguier, 1996, p. 47-67.. Une telle formule, à laquelle on a souvent fait dire n’importe quoi et qui a servi de prétexte à trouver du méta partout, relèverait sans doute du cliché tant il est commode de vouloir mettre dans tout film un film sur le cinéma. Il semblerait même qu’un film ne pourrait avoir de droit à l’élection analytique, voire au rang d’œuvre d’art, que dans la mesure où il serait capable de prouver qu’il met en scène une mise en abyme de ses pratiques. C’est du moins la mode des temps. Mais qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit rien de tel ici, rien d’aussi simple. Ce qui va se jouer, avec un film comme L’Homme invisible, est toute une intelligence du cinéma en rupture avec un certain canon officiel, mis en place précisément avec l’apparition du parlant, dont le film de Whale est en même temps un fleuron : le cinéma, ce serait des images, d’abord (le muet) ; des images et des sons, ensuite.

Autre perspective, plaçant le son au départ : le cinéma est la mise en images, par hybridation médiatique, des sons d’abord de la transmission à distance[22][22] Cette proposition a été développée par plusieurs chercheurs en histoire du cinéma depuis quelques années. Je rends justice pour ce qui suit à la dette que j’ai contractée à l’endroit des recherches menées par Giusy Pisano. Voir notamment G. Pisano, Une archéologie sonore du cinéma sonore, Paris, CNRS, coll. « Cinéma & Audiovisuel », 2004 ; G. Pisano et Valérie Pozner (dir.) Le Muet a la parole. Cinéma et performances au l’aube du xxe siècle, Paris, CNRS/AFRHC, 2005 ; G. Pisano, « The Théâtrophone, an Anachronistic Hybrid Experiment or One of the First Immobile Traveler Devices ? », in André Gaudreault, Nicolas Dulac et Santiago Hidalgo (éd.), A Companion to Early Cinema, Oxford, Wiley-Blackwell, 2012, p. 80-98.. C’est ainsi que je vois aussi cet homme invisible (nu : ne m’intéressent pas les cigarettes « qui parlent », les balais « qui ricanent », qui ne sont que succédanés de ventriloquie) : comme une présence fossile de la voix, qu’on entend sans voir, dans les images du cinéma.

§ 2

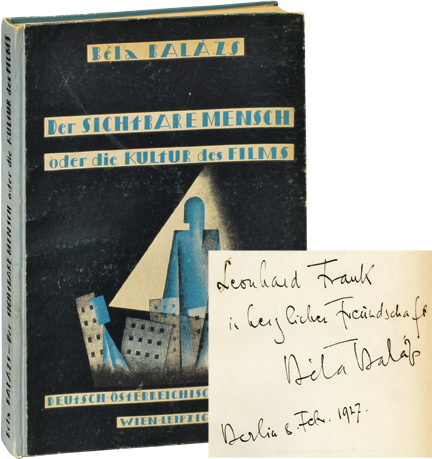

Pour le comprendre, il faut commencer par rester en cinéma. En particulier parce que celui-ci, dès les prémices de sa théorisation dans les années vingt, a été appréhendé sous le gouvernement de la visibilité de l’homme. Dix années avant L’Homme invisible (Whale en ignorait probablement tout), cette expression avait déjà fait dans l’Allemagne de Weimar l’objet de tout un livre – auquel elle a donné jusqu’à son titre, avec lequel celui du roman de Wells, puis du film de Whale, ne peut manquer d’entrer en résonance : L’Homme visible (1924) de Béla Balázs (en fait une compilation d’articles d’abord parus dans la presse). Balázs en exposera à nouveau la thèse nerveuse, à quelques ajustements près (prise en compte du cinéma soviétique, du parlant, de la couleur, etc.), dans deux ouvrages postérieurs, L’Esprit du cinéma (1930) et Le Cinéma. Nature et évolution d’un art nouveau (1948), auxquels je ferai également souvent référence par la suite.

Précision idiomatique d’importance. Homme traduit ici l’allemand Mensch – Der sichtbare Mensch (oder die Kultur des Films, pour l’intitulé entier) – qui à la différence de Mann, équivalent de l’anglais man (The Invisible Man), désigne non pas tel ou tel homme en particulier, notamment par différence avec la femme, ni non plus, lato sensu, un individu humain, de n’importe quel sexe après tout, pris à part, mais, sans exceptionnel, sans anomalie singulière, l’espèce humaine tout entière dans son cours régulier. Espèce qui, notons-le, comme toute espèce de quoi que ce soit, n’a par définition qu’une existence formelle, c’est-à-dire est invisible : l’espèce n’existe matériellement qu’incarnée dans tel membre qu’on voit.

§ 3

L’affirmation capitale de L’Homme visible – fondamentalement un livre sur le cinéma muet quand L’Homme invisible ne peut être qu’un film du parlant – est la suivante : « Avec le temps, l’invention de l’imprimerie a rendu illisible le visage des hommes. Ils ont eu tellement de papier à lire qu’ils en sont venus à négliger l’autre forme de communication. […] C’est ainsi que l’esprit visible s’est mué en esprit lisible, et la civilisation visuelle en une civilisation conceptuelle. […] Par là même le visage de l’homme a dû se transformer lui aussi : son front, ses yeux, sa bouche[33][33] Béla Balázs, L’Homme visible et l’esprit du cinéma, trad. Claude Maillard, Paris, Circé, coll. « Biblio Cinéma », 2010, p. 17.. » Or l’on peut tout à fait s’exprimer sans parler ni dire. Ne pas parler ne veut pas dire ne rien avoir à dire (c’est tout le sens des théories du geste chez Delsarte, par exemple : geste et voix révèlent ce que le langage articulé est incapable d’énoncer[44][44] Consulter Alain Porte, François Delsarte, une anthologie, Paris, IPMC, 1992.). Le visage, en tant que singularité matérielle, a disparu avec l’imprimerie car celle-ci a imposé, au moins en Occident (il en est allé autrement en Chine, par exemple : la calligraphie), une « dématérialisation du texte, peu à peu épuré de toute référence sensible[55][55] Carlo Ginzburg, Mythes emblèmes traces. Morphologie et histoire, trad. Monique Aymard, Christian Paoloni, Elsa Bonan et Martine Sancini-Vignet, revue par Martin Rueff, nouv. éd. augmentée, Lagrasse, Verdier, coll. « Verdier poche », 2010 (1re éd. Flammarion, 1989), p. 253. », où n’étaient pris en considération que les éléments reproductibles.

La caméra est cette « nouvelle machine, grâce à laquelle les hommes iront à la rencontre d’une culture visuelle qui sera en mesure de leur donner un nouveau visage[66][66] Balázs, L’Homme visible et l’esprit du cinéma, op. cit., p. 17. ». On le voit : le cinéma correspond à l’invention d’une culture visuelle ni subordonnée au mot (comme le théâtre[77][77] On voit la nette différence entre cinéma et théâtre quand un film nous apparaît mal joué. « Ici, mal jouer a une autre signification. […] Les fautes ne sont pas des contradictions avec un texte de base, mais des contradictions du jeu avec lui-même » (B. Balázs, Le Cinéma. Nature et évolution d’un art nouveau, trad. Jacques Chavy, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque », 2011, p. 47).) ni culture verbale elle-même purement et simplement travestie (comme le langage des sourds et muets dont les figures digitales valent pour des mots), mais pouvant, par les gestes, « réprésent[er] des événements vécus intérieurement (non des pensées rationnelles) qui seraient restés inexprimés alors même que l’homme aurait déjà dit tout ce qui peut être exprimé avec des mots[88][88] Ibid., p. 39. ».

Le cinéma parlant, en favorisant d’abord le retour au théâtre filmé, affaiblira considérablement cette « forme d’art nouvelle et puissante[99][99] Ibid., p. 76. » : ce n’est qu’avec le cinéma muet, donc purement visuel (mais peut-on se dispenser absolument de lire : sans intertitres, rares sont les films qui peuvent être compris sans le moindre équivoque, comme le montrent les pratiques de restauration…), que « l’être humain va redevenir visible[1010][1010] Balázs, L’Homme visible, op. cit., p. 19. Je souligne. Ce processus prend un certain temps : « Car une loi de la nature fait que tout organe non utilisé s’atrophie et se mutile. Dans la civilisation des mots notre corps n’a pas été pleinement utilisé, et c’est pourquoi il est devenu maladroit, rudimentaire, stupide et barbare » (p. 21). » : « Chaque soir des millions d’hommes allaient au cinéma et vivaient uniquement par la vue des destins, des personnages, des sentiments, des états d’âme, et même des pensées, sans pour cela être tributaires de la parole[1111][1111] Balázs, Le Cinéma…, op. cit., p. 40.. »

Jean Louis Schefer le redira en quelques textes essentiels, mais autrement – troublante opiniâtreté de la formule durant des décennies, résistante à toutes les modes intellectuelles : seul le cinéma a rendu l’espèce humaine visible[1212][1212] Voir ci-dessus note 31.. Pour Schefer, l’homme, originairement invisible dans la peinture[1313][1313] Dans l’art paléolithique, « le “sorcier” est l’hypothèse limite de la figure humaine comme hybridation animale, tout autre chose qu’un homme déguisé ; il est dans le monde des esprits ou des “forces” un changement d’identités. Mon hypothèse de base est l’absence de la figure humaine, c’est-à-dire son impossible rivalité avec la force figurative des animaux » (J. L. Schefer, Questions d’art paléolithique, Paris, P.O.L, 1999, p. 36)., se montre au cinéma comme « l’intérieur visible d’une espèce[1414][1414] Schefer, L’Homme ordinaire du cinéma, op. cit., p. 18. L’auteur souligne. » (des affects, des souvenirs d’enfance, d’imaginaire mémoire, etc.) – les figures, peintes ou cinématographiées, enregistrent « la mutabilité incessante des formes humaines[1515][1515] J. L. Schefer, Pour un traité des corps imaginaires, Paris, P.O.L, 2014, p. 89. » – mais sans le « redevenir », comme l’écrivait quant à lui Balázs : il s’y affirme, au contraire, « espèce mutante[1616][1616] J. L Schefer, Du monde et du mouvement des images, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Essais », 1997, p. 21 ; J. L Schefer, Images mobiles, Paris, P.O.L, 1999, p. 141. L’auteur souligne. », fiction, les images sont « des degrés différents de déspécification des figures humaines[1717][1717] Schefer, Pour un traité des corps imaginaires, op. cit., p. 91. » (un homme invisible, ou encore rapetissé : toutes lubies éminemment cinématographiques) : nulle « révélation sur l’espèce humaine (toute l’organisation de la chose humaine devenue transparente)[1818][1818] J. L. Schefer, Main courante 2, Paris, P.O.L, 1999, p. 139. » chez Schefer, tel que lui-même le stigmatise chez son prédécesseur, qui ne parvient pas à sortir de ce « rêve romanesque[1919][1919] Ibidem. » : « les désirs et les pensées seraient visibles comme des corps[2020][2020] Ibidem. » – là où du « processus de consolation, toujours inaccompli , d’un drame[2121][2121] J. L. Schefer, Les Joueurs d’échecs, Paris, P.O.L, 2014, p. 10. », qui se joue devant telles images de l’art, « il n’en résulte jamais ni roman ni récit[2222][2222] Ibid., p. 13.] » (influence de Valéry), puisque devant les figures humaines des images « le langage s’éteint, comme si ce semblant de corps était à chacune de ses apparences l’hypothèse d’un monde aboli, le dernier homme, la dernière chair où nous voyons notre irressemblance et sur notre portrait la pensée qui nous est étrangère[2323][2323] Schefer, Pour un traité des corps imaginaires, op. cit., p. 82. ».

§ 4

Très tôt, pour désigner cette puissance visuelle propre au cinéma, Balázs a recours au vieux vocabulaire (il remonte au moins à Pythagore et à Hippocrate) de la physiognomonie. Dépoussiérée par le théologien suisse Lavater qui lui avait donné les allures d’une science (L’Art de connaître les hommes par la physionomie est paru entre 1775 et 1778) – à ne, certes, pas y regarder de trop près – la physiognomonie a accompagné tout le siècle de l’invention de la photographie, pour moitié délassement badin, pour l’autre pratique sérieuse (parfois la pire : le lombrosianisme). Quinze, dix ans avant la parution de L’Homme visible, elle exerçait encore une très forte influence dans les milieux artistiques de langue allemande – malgré les anciennes critiques de Lichtenberg et de Hegel – comme en témoigne sa place dans la peinture expressionniste (Kirchner, Heckel) ou la théorie expressionniste de l’art (Wölfflin)[2424][2424] Mikhaïl Iampolski, « Profondeurs du visible : à propos de Der Sichtbare Mensch de Béla Balázs », 1895, n° 62, décembre 2010, p. 37-39.. En 1909, le peintre Alfred Kubin est l’auteur du roman L’Autre Côté, dans lequel il décrit la psychographie comme « un style fragmentaire, plus écrit que dessiné, [qui] exprimait, comme un instrument météorologique sensible, les moindres oscillations de mon âme[2525][2525] Alfred Kubin, L’Autre Côté, Paris, Nouvelles Éditions Oswald, 1983, p. 125. ».

La physiognomonie : technique, qui permettrait de repérer, par l’observation, des manifestations de l’âme dans les traits et la forme du visage humain en les appréhendant, non pas comme des propriétés physiologiques ou mécaniques, mais comme des signes révélant des relations de ressemblance avec l’intérieur invisible de la tête ou du corps en général (personnalité, caractère). Appliquée au cinéma : il ne fait pas visible ce qui de l’homme l’est déjà mais rend visible ce qui, jusqu’au cinéma, ne se donnait à connaître qu’indirectement par des mots généraux, à savoir des intermédiaires qui déconnectaient l’émotion ou le sentiment singuliers du corps singulier aussi qui les éprouvait. Le cinéma, en offrant à voir sur le visage même de celui qui ressent ce qu’il ressent (ambiguïté : où commence le personnage, où finit l’acteur ?), fera nettement mieux.

Dès le 23 juillet 1923, dans un article en hongrois expressément titré « Physiognomonie (Fiziognomia) », paru dans le journal viennois Tüz, Balázs écrit que le visage est pareil à « des masques de verre à travers lesquels un visage secret, mais plus vrai, se laisse entrevoir[2626][2626] B. Balázs, Schriften zum Film (1922-1926), vol. 1, Munich, Carl Hanser Verlag,1982, p. 206. Je traduis. » (Jean Epstein ou Germaine Dulac tiraient, au même moment, des conclusions assez semblables : « La vie intérieure rendue perceptible par images, c’est, avec le mouvement, tout l’art du cinéma[2727][2727] Germaine Dulac, Écrits sur le cinéma (1919-1937), « Les procédés expressifs du cinéma », éd. Prosper Hillairet, Paris, Paris Expérimental, 1994, p. 37. »). Et plus loin : « Une physiognomonie invariable est attachée à chaque visage, que nous pouvons aussi peu modifier que la couleur de nos yeux, et intriquée avec cette physiognomonie invariable il y a la mimique perpétuellement changeante. […] Ce que je vois, est la distance entre le masque extérieur et le visage caché. C’est-à-dire précisément le caractère de l’homme : l’éloignement de son soi, la relation à son soi[2828][2828] Balázs, Schriften zum Film (1922-1926), op. cit. p. 206. Je traduis.. »

§ 5

(« La physiognomonie est la science, la connaissance du rapport qui lie l’extérieur à l’intérieur, la surface visible à ce qu’elle couvre d’invisible. Dans une acception étroite, on entend par physionomie l’air, les traits du visage, et par physiognomonie la connaissance des traits du visage et de leur signification[2929][2929] Johann Caspar Lavater, La Physiognomonie ou l’Art de connaître les hommes d’après les traits de leur physionomie, trad. Henri Bacharach et Jean-Alexandre Havard, Delphica/L’Âge d’Homme, 1979, p. 6. Je souligne.. »

Deux remarques, avant de poursuivre, sur Lavater en tel contexte cinématographique :

1) Lavater a constamment écarté le mouvement de ses préoccupations. Il distingue ainsi la physiognomonie de la pathognomonie : « La première, en tant qu’opposée à la pathognomonie, se propose de connaître les signes sensibles de nos forces et de nos dispositions naturelles ; la seconde s’attache aux signes de nos passions. La première révèle le caractère en repos, l’autre le caractère en mouvement. […] L’une enseigne ce qu’est l’homme en général, l’autre ce qu’il est dans le moment présent[3030][3030] Ibidem.. » Étudier les traits mobiles du visage, c’est replier la physiognomonie sur l’accidentel, voire l’anecdotique ; c’est porter attention à ce qui passe, et qui ne peut donc pas définir ce qu’est un caractère ou un tempérament. La photographie déjà, au contraire de la peinture qui privilégie la composition synthétique de moments pluriels en une seule image, avait déclenché l’ire des détracteurs physiognomonistes de la pathognomonie au titre de ce qu’elle mettait l’accent sur un moment uniquement ponctuel, et donc partiel, du visage.

Le cinéma oblige à une reformulation empirique de la physiognomonie. La discrimination opérée par Lavater entre physiognomonie et pathognomonie ne vaut que sur l’arrière-plan d’une différenciation plus fondamentale entre ce qui est immobile et ce qui est mobile. Le cinéma fait précisément éclater une telle différenciation. Notamment parce qu’il multiplie les points de vue : « Il n’y a pas de physionomie en soi. Il n’y a que celles que nous voyons. Et elles se modifient selon le point d’où nous les regardons[3131][3131] B. Balázs, L’Esprit du cinéma, trad. Jacques Chavy, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque », 2011, p. 205.. » Mais aussi, au cinéma, le mouvement est la loi exclusive. Si immobilité il y a dans une image de cinéma ou de l’image de cinéma (le gel), ce n’est qu’au titre de moment de la mobilité universelle que le cinéma enregistre et restitue, non de sa négation. Ainsi, la physiognomonie au cinéma va devoir aller de pair avec une théorie du montage : « L’indéfinissable, l’irrationnel, peut être associé par la suggestion du montage. Parfois il suffit d’un paysage, et il nous explique un visage[3232][3232] Ibid., p. 227.. » Le visage est toujours aussi un miroir et en miroir. Le montage aura-t-il compétence pour permettre à la physiognomonie d’acquérir un caractère réflexif ?

2) Montrer le visage ésotérique était déjà, littéralement, l’objet de la physiognomonie lavatérienne, d’autant qu’elle s’est surtout illustrée par la technique des silhouettes, c’est-à-dire par l’étude de la ligne de profil ombré du visage. L’ombre y est ainsi comme une émanation « inconsciente » (avant l’heure) du visage frontal et éclairé. « La silhouette réunit en un point l’attention désignée, la concentre sur le contour et les limites, et rend par là l’observation, et par conséquent la comparaison, plus simples, plus faciles, plus précises. La physiognomonie n’a point de preuve plus certaine, plus incontestable de sa véracité objective, que les silhouettes[3333][3333] Lavater, La Physiognomonie ou l’Art de connaître les hommes d’après les traits de leur physionomie, op. cit., p. 91.. » Il s’agit donc bien d’une entreprise morale, et d’une morale de théologien : Lavater cherche le visage déchu, le négatif du visage mondain et policé. Il en était bien conscient, qui avait plutôt proposé à son dessinateur de griser les ombres, et non de les noircir[3434][3434] Voir Victor I. Stoichita, Brève Histoire de l’ombre, Genève, Droz, coll. « Titre courant », 2000, p. 172-173..)

§ 6

« Un visage aussi peut être lu “entre les lignes” si le “visage caché” y apparaît[3535][3535] Balázs, Le Cinéma…, op. cit., p. 85. » : l’époque était alors friande de ce « mythe culturel […] selon lequel à l’intérieur d’un corps s’en cache un second, un troisième, etc., jusqu’au dernier qui est réduit presque à l’invisible[3636][3636] Iampolski, « Profondeurs du visible : à propos de Der Sichtbare Mensch de Béla Balázs », art. cit., p. 47. », qui s’enracinait dans le motif folklorique tout germanique du Doppelgänger et auquel la radiographie (Röntgen, Becquerel, les Curie) et la psychanalyse (Freud) venaient, tant sur le plan physique que psychique, de donner une inflexion interniste inédite.

Le visage, par le truchement du gros plan (le datum objectal), ainsi que du cadrage (le point de vue), est donc la grande affaire du cinéma. Par la physiognomonie filmique, « nous voyons quelque chose qui n’est pas dans l’espace[3737][3737] Balázs, Le Cinéma…, op. cit., p. 188. ». Le propre du cinéma est d’abolir la distance sur laquelle reposent les arts visuels traditionnels (espace isolé de la toile encadrée, éloignement du peintre par rapport à son sujet, etc.). Le gros plan photographique (qui me donne une reproduction du visage, et non sa représentation), associé à une certaine suspension du temps, dissocie le visage de son environnement, en fait un tout absolu et « lui fait envahir une nouvelle dimension spirituelle complètement originale[3838][3838] Ibid., p. 74. ». La mimique, qui est une parole pour l’œil, est ce qui permet l’avènement de ce nouveau registre de visualité – sinon de visibilité au sens strict : une expression de l’âme aura beau faire, elle ne se verra jamais… – de ce qui, sans lui, resterait inaperçu. « Nous voyons qu’il y a quelque chose que nous ne voyons pas[3939][3939] Ibid., p. 86.. » Le gros plan ne rapproche pas de nous le visage, par une simple graduation des degrés, mais transpose les dimensions de l’espace dans une dimension (physiognomonique) complètement autre par nature. La physiognomonie révèle ce qui se passe « “entre les traits”, sur un visage invisible[4040][4040] Balázs, L’Esprit du cinéma, op. cit., p. 134. ».

La physiognomonie acquiert donc au cinéma une tournure ravalée attachée à la capacité photographique microphysionomiste de l’appareil de prise de vues – que ne possède aucun œil quotidien, pouvant capturer un visage dans les plus menus détails et le restituer après sur un écran géant (le microscope était alors très en vogue). « La caméra rapprochée vise les petites surfaces incontrôlées du visage et peut photographier le subconscient[4141][4141] Ibid., p. 191. ». L’homme ne peut contrôler son visage que grosso modo et pour une vision relativement éloignée. Mais un visage que nous regardons, même en économie visuelle courante, n’agit pas sur nous uniquement par ce qu’il a de seulement identifiable pour les capacités physiologiques de nos organes sensoriels : il existe une multiplicité de nuances infinitésimales pas observables à l’œil nu, une « physionomie polyphonique[4242][4242] Balázs, Le Cinéma…, op. cit., p. 73. », kyrielle subliminale de « fragments du visage […] sur lesquels la volonté humaine est presque sans pouvoir, voire impuissante, […] et qui contredisent traîtreusement l’expression de l’ensemble des traits[4343][4343] Ibid., p. 84. ». Ils n’en ont pas moins densité et impact, décrassant le jeu d’acteur de tout ce qui le rattache encore à la pantomime théâtrale (à contre-courant des puissances cinématographiques : yeux écarquillés pour l’admiration ou la stupéfaction, mains tendues pour l’imploration, tête frappée du poing pour la déploration[4444][4444] Balázs, L’Esprit du cinéma, op. cit., p. 193 : « Vue d’aussi près, la petite expression devient si grande que la grande expression en devient pratiquement insupportable. » L’ambiguïté sur le statut de l’acteur est ainsi levée : on doit préférer au cinéma les visages banals, « tirés de la vie » (p. 196), pour lesquels il est moins question de jouer stricto sensu, de représenter, que de présenter à la caméra « quelque chose qui est là par nature » (ibidem). L’acteur de cinéma n’interprète pas mais incarne.…), « comme un bacille, en somme, que nous ne sentons pas en le respirant mais qui, néanmoins, peut nous tuer[4545][4545] Ibid., p. 193. » : exprimant de nombreuses et minuscules expériences spirituelles panachées, en soi invisibles, que le gros plan peut dévoiler, rendre visibles, comme si nous pénétrions, armé d’un œil idoine, à l’intérieur de la tête.

§ 7

N’est-ce pas à se demander si L’Homme invisible de Whale est encore, selon tel critère, du cinéma ; car ne fait-il pas tout l’inverse : rendre invisible l’extériorité bien visible – et même seul visible – de l’homme ? La question est donc la suivante : l’homme (man) invisible est-il un spécimen d’unsichtbare Mensch ? Car il faut bien en rester à l’espèce humaine. Film du parlant, L’Homme invisible met l’accent sur la parole plus que sur ce qu’il y a à voir, même si – comme je l’ai précédemment noté – il exacerbe aussi une visibilité outrancière (déguisement, peur de ce qui est caché, etc.) qui fait basculer, ainsi que l’écrivait Deleuze, la voix de régime ontologique en en faisant le visible lui-même, une fois que le reste a disparu de la vue[4646][4646] Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, op. cit., p. 303.. L’équation cinématographique paraît simple : « Ce que le corps gagne d’un côté avec la voix, il le perd de l’autre en raison de sa soudaine invisibilité. Soit on voit le corps sans l’entendre (le muet), soit on l’entend sans le voir[4747][4747] Tesson, Cahiers de notes sur… L’Homme invisible, op. cit., p. 11.. » Parce qu’on voit la voix. Voix visible d’une nouvelle sorte : aussi mutante que le corps du savant dans la fiction servant d’alibi à cette expérience sensorielle de cinéma. Il faut pousser plus avant cette piste sonore.

N’oublions pas que l’intérieur – invisible – du corps pleinement humain, c’est-à-dire vivant (les dissections anatomiques ne mettaient au jour que des organes de cadavres, et les cadavres ne sont plus des êtres humains stricto sensu), avait donné lieu d’abord à une observation auditive – si je puis dire – avant que la radiographie en intensifie visuellement les exploits en ouvrant la voie à l’imagerie médicale (ce, pratiquement au même moment que l’avènement du Cinématographe Lumière : « 22 décembre 1895 » porte comme date manuscrite le revers de la première photo radiographique connue – du squelette de la main gauche de Madame Röntgen). Ce qu’il y a d’invisible et de vivant dans le corps humain s’est d’abord manifesté parce que ce corps était sonorement prolixe : battements cardiaques, murmure du poumon, frémissement artériel, etc. L’oreille nue, à distance, pouvait suffire à en percevoir quelque peu (tuyauterie abdominale) ; résolument plus par l’auscultation par apposition de l’oreille sur le thorax ou le ventre. Corvisart, le médecin de Napoléon, tapait sur la poitrine des malades pour, avec le son qui lui revenait, localiser l’origine de leurs maux et en induire la nature et l’état de développement. En 1816, Laennec aurait surtout inventé ce qui deviendra le stéthoscope (bien mal nommé : rien à voir avec la vue) pour éviter – était-ce seulement pudeur ? – ce contact direct entre les chairs du médecin et du patient. Cet appareil d’« auscultation médiate » (titre du traité de 18193[4848][4848] René Laennec, De l’auscultation médiate, ou Traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d’exploration, 2 tomes, Paris, J.-A. Brosson et J.-S. Chaudé, 1819.), d’abord rudimentaire (une simple liasse de papiers roulés), a permis d’amplifier les bruits entendus et de découvrir des activités internes jusqu’alors mal évaluées.

En médecine, des techniques visuelles suivent des techniques sonores, qu’elles enrichissent. L’Homme invisible prend le cinéma sur le même modèle : une augmentation par l’image (d’abord muette) de ce que proposaient déjà des techniques sonores.

§ 8

Je le vois donc ainsi : l’homme invisible en manière d’insert d’une trace archéologique de l’origine sonore du cinéma (Edison : le Kinétoscope bonifie le phonographe).

Qu’est-ce que cet homme si ce n’est aussi, quelque part (à prendre au sens très strict), et par l’insistance sur sa voix, une rémanence radiophonique dans les images ? Et qu’est la radio sinon la voix, et la voix avant les bruits et la musique, sans l’image ? 1895 : l’année de la découverte des rayons X par Röntgen et de la présentation publique du Cinématographe, ne fut-elle pas aussi celle des premiers essais de liaisons hertziennes par Marconi à la Villa Griffone, sa demeure près de Bologne, puis de transmission sans fil (sur un peu plus d’un kilomètre) pendant l’été, à Salvan dans les Alpes suisses[4949][4949] Dès 1879, David Edward Hughes avait conduit les premières recherches abouties, avant Herz et Marconi, sur la transmission sans fil (spark-gap transmitter and receiver). ? William Crookes, inventeur du « tube » (entre 1869 et 1875) grâce auquel Röntgen découvrira les rayons X, n’avait-il pas pressenti, dès 1892, la télétransmission électrique des messages, ou « transmitting and receiving intelligence[5050][5050] William Crookes, « Some Possibilities of Electricity », The Fortnightly Review, n° 102, 1er février 1892, p. 174. » ? Une telle découverte est sans doute à l’esprit de Wells, même si dans ce roman paru en 1897 (la radio devait surtout se développer dans les années qui suivirent), c’est encore la presse écrite qui diffuse les informations sur l’homme invisible et crée de toutes pièces l’alarme de l’opinion mondiale. Dans le film de Whale tel rôle est désormais dévolu aux bulletins radios. (Heureux hasard, ou autre ? qu’Orson Welles, le presque homonyme de l’auteur de La Guerre des mondes, choisisse le 30 octobre 1938, avec le retentissement que l’on sait, la radio pour adapter ce roman de science-fiction et faire croire à une véritable invasion des États-Unis par les Martiens ?)

La scène en montage-séquence principalement concernée commence par quelques plans sur un bal, où la musique sortant de la radio est interrompue par un flash de breaking news. Au moment où il est question de l’homme invisible, la caméra s’approche en travelling avant du pavillon de l’appareil, comme si l’un des personnages présents dans la salle, invisible par une sorte de point de vue personnalisé, cherchait non seulement à s’approcher de la radio, ce qu’il fait effectivement, mais à s’y incorporer (très gros plan au bout de l’avancée, puis fondu enchaîné sur une série d’autres récepteurs dans d’autres places). Des personnages ne s’écartent-ils pas sur le passage de la caméra comme il le ferait devant un corps qui jouerait des coudes pour s’avancer ? Ou comme si Griffin lui-même, par une technique furtive dont quelques exemples avaient déjà montré qu’il la possédait à merveille (par une porte-fenêtre entr’ouverte chez Kemp, au milieu d’une foule attablée à l’auberge), s’était glissé à l’insu de tous dans la salle de réception. Ou encore : un élan propre au spectateur ne le lui fait-il pas, un temps bref, suspecter que ce corps pourrait être aussi le sien puisqu’il est par excellence invisible pour les personnages de la fiction ? Ce mouvement d’approche sera repris à l’identique dans tous les autres plans du montage-séquence en question (sauf le dernier, avant la « sortie » de la caméra hors du pavillon, qui boucle la boucle) ; il en constitue l’ossature optique : chez le couple de petits vieux, dans le pensionnat, et ainsi de suite. Son ambition, comme le note Charles Tesson, est de « rendre visible ce qui, par définition, est invisible, à savoir la propagation de la parole dans l’espace du champ. […] Qui est l’homme invisible ? Celui qui, à un moment charnière de l’histoire du cinéma [le passage du muet au parlant], s’efface pour permettre au spectateur de mieux saisir le trajet de la voix dans l’espace du plan[5151][5151] Tesson, Cahiers de notes sur… L’Homme invisible, op. cit., p. 22-23. ».

Rembobinons. Première scène où nous voyons un poste radio et entendons un journaliste parler de « l’étrange maladie (mysterious disease) » apparue à Iping : dans le salon de Kemp, nuitamment, au moment où Griffin – qu’il n’a pas vu depuis sa transformation – vient se présenter à lui, qui fume sa pipe en lisant certain ouvrage, sous son nouvel aspect. Or comment Griffin choisit-il de se manifester ? Non pas visuellement, en déplaçant tel ou tel objet – ce qu’il fera plus tard, et comme il fit précédemment à l’auberge – mais en éteignant la radio (ce qui revient à déplacer un objet, somme toute, un commutateur…) et en assurant vocalement la suite de la parole du présentateur en une sorte de raccord sonore parfait par corps ondulatoire (cet effet aurait été impossible en gardant la presse écrite du roman). Ce continuum ne peut fonctionner qu’au titre des sens à disposition cinématographique pour le spectateur : le toucher, par exemple, l’invaliderait tout à fait, puisque l’on ne peut pas plus toucher que voir ceux qu’on entend par le truchement du poste ; il s’agit donc d’un affect de spectature, c’est pour le spectateur que s’élabore cette écriture d’une histoire technique du cinéma, et absolument pas d’une donnée objective du récit, et donc d’une mise en abyme délibérée, d’un propos méta, ou que sais-je encore. On pourra aussi remarquer – plus étonnant – que Griffin a dû allumer manifestement aussi l’appareil (mais il n’y en a pas de plan), un peu avant, puisqu’il ne semble pas être en fonction au début de la scène (on n’entend rien, et il est difficile de lire et d’écouter en même temps), et que cette voix inattendue, voire inopportune, ne paraît pas du tout troubler le lecteur, qui n’en marque aucune surprise.

§ 9

Le cinéma met des images sur ce que la radio avait d’abord élaboré en matière de spectacles narratifs sonores : récits racontés ou pièces de théâtre jouées en studio, spécialement. Est-ce à dire que, à partir d’un moment, le son ne suffisait plus ?

Le 11 novembre 1881, Victor Hugo notait ceci à propos d’un ancêtre de la radio, le Théâtrophone de Clément Ader : « Nous sommes allés avec Alice et les deux enfants à l’hôtel du Ministre des Postes. À la porte, nous avons rencontré Berthelot qui venait. Nous sommes entrés. C’est très curieux. On se met aux oreilles deux couvre-oreilles qui correspondent avec le mur, et l’on entend la représentation de l’Opéra, on change de couvre-oreilles et l’on entend le Théâtre-Français, Coquelin, etc. On change encore et l’on entend l’Opéra-Comique[5252][5252] Victor Hugo, Choses vues (1870-1885), éd. Hubert Juin, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1972, p. 433.. » En mars 1900, Edmond Rostand, malade et ne pouvant assister à la première de L’Aiglon par Sarah Bernhardt, l’écoutera par le Théâtrophone[5353][5353] Paul Morand, 1900, Paris, Éditions de France, 1931, p. 89. ; en février 1911, Proust, reclus, entendra de son lit, avec un cornet noir, la représentation de Pelléas et Mélisande de Debussy à l’Opéra-Comique et en deviendra un fervent utilisateur[5454][5454] Voir, par exemple, Hiroya Sakamoto, « Du théâtrophone au téléphone. Repenser la “mise en scène” du dialogue dans À la recherche du temps perdu », in Romana Goedendorp, Sjef Houppermans, Nell de Hullu-van Doeselaar, Manet van Monfrans, Annelies Schulte Nordholt et Sabine van Wesemael (dir.), Proust et le théâtre, Marcel Proust aujourd’hui, n° 4, 2006, p. 254.. Ader, essentiellement connu pour avoir été un pionnier de l’aéronautique, avait amélioré le téléphone électrique d’Alexander Graham Bell (système dit « à surexcitation ») et avait fondé en 1880 la Société générale des téléphones de Paris. Il venait d’inventer le Théâtrophone dans le cadre de l’Exposition d’électricité. Ce système, décrit dans les journaux de l’époque comme une sorte de « perspective auditive » (on pouvait écouter avec deux combinés, et du relief : manière d’équivalent sonore du stéréoscope de Holmes), permettait de diffuser des concerts ou des pièces captées dans telle ou telle salle de la capitale pas trop éloignée du palais de l’Exposition, avec forces microphones, porte-voix et récepteurs[5555][5555] Pour plus de détails, Théodore du Moncel, Le Téléphone, 5ème éd., Paris, Hachette, coll. « Bibliothèque des merveilles », 1887, p. 117-127. – Le premier microphone avait été breveté par Émile Berliner en 1877. L’année suivante Hughes déposa le nom avec le premier transmetteur électro-acoustique. Le micro était d’abord destiné à la captation téléphonique et dérivait d’inventions antérieures capables d’intercepter les sons, voire de les graver sur un cylindre de cire, comme le phonautographe de Scott de Martinville (1857). Il faudra attendre plusieurs dizaines d’années avant que le microphone puisse servir à la captation musicale, instrumentale et vocale, et à sa gravure.. Bell avait déjà mis l’accent sur le potentiel collectif et divertissant de son invention en faisant entendre des orchestres (en 1878, Don Pasquale de Donizetti fut transmis à Bellinzona par téléphone à un auditeur).

Pendant une petite dizaine d’années, le Théâtrophone n’a pas eu une très grande postérité (du moins en France : il en allait autrement au Portugal, par exemple) : on y entendait tout, y compris le souffleur, ce qui ne favorisait pas l’immersion dans le spectacle et, après l’Exposition, les appareils furent relégués au rang d’attractions au musée Grévin et quelques autres placés sur la scène de l’Eldorado (aujourd’hui le Comédia), le café-concert le plus célèbre de Paris, où le ténor Antoine Renard créa Le Temps des cerises en 1862 et qui sera l’une des premières salles sédentaires à projeter des vues cinématographiques dès 1896. Il faudra attendre la nouvelle Exposition de 1889 pour que le procédé trouve son nom officiel et soit perfectionné par Marinovitch et Szarvady (automatisation, installations de cabines dans des lieux publics), lesquels lancent à l’occasion la Compagnie du Théâtrophone, sise rue Louis-le-Grand, pour commercialiser l’invention (paiement par cinq minutes, location de récepteurs, campagne publicitaire, abonnements, etc.).

D’importantes modifications du Théâtrophone, notamment pour ce qui est de la qualité sonore, furent réalisées après la Première Guerre mondiale et dans les années vingt : des diaphragmes plus légers remplacent les imposants pavillons et, grâce à des amplificateurs à lampes, peuvent, chacun, relier plusieurs usagers (s’en suit l’augmentation du nombre des abonnés, qui plafonnait du fait de l’encombrement des rampes…). Malheureusement, alors que la Compagnie venait d’investir dans un tout nouveau haut-parleur, le Théâtrophone a été remisé en 1932, irrémédiablement distancé par l’essor croissant de la radiodiffusion publique depuis le début des années vingt. Entre 1928 et 1935, période au cours de laquelle L’Homme invisible fut produit, l’ingénieur Edwin Howard Armstrong mit au point le procédé de diffusion baptisé « modulation de fréquence » (FM), qui allait devenir le mode de transmission principal des ondes radios aux Etats-Unis, puis à travers le monde.

§ 10

L’Homme invisible de Whale voit le jour en 1933 – l’année suivant la disparition du Théâtrophone – de l’autre côté de l’Atlantique.

Giusy Pisano a identifié la présence du Théâtrophone, attraction essentiellement parisienne, dans plusieurs textes littéraires de langue anglaise – je ne dis rien des articles de presse très nombreux – marquant ainsi sa présence toute particulière dans les esprits de l’époque : la romancière anglaise Ouida (Louise de La Ramée) décrit l’héroïne de The Massarenes (1897) comme une « femme moderne » – je traduis – « aussi complexe (complicated) qu’un Théâtrophone » ; l’écrivain américain Edward Bellamy, dans son roman utopique Looking Backward 2000-1887 (1888), évoque l’écoute de la musique à domicile par le téléphone. En 1889, Jules Verne imaginera, dans La Journée d’un journaliste américain en 2890, entre autres anticipations futuristes (qu’on retrouvera dans Le Château des Carpates ou L’Île à hélice), le « phonotéléphote » transmettant en direct le son et l’image : cette nouvelle est d’abord parue en anglais dans la revue américaine The Forum (il en reprend sans doute le principe au « téléphonoscope » de Camilla Robida, dans son roman de 1882, Le Vingtième Siècle). (Bell et son assistant, Charles Sumner Tainter, avaient déjà expérimenté en 1880 le Photophone, ou variante lumineuse du téléphone, que Bell tenait pour sa trouvaille la plus importante.) Le phonotéléphote allait bientôt se rencontrer dans la réalité avec de nombreux appareils aux noms fleuris, montrant très tôt le souci de conjuguer les nouvelles images du Cinématographe avec la restitution des sons (les films n’ont jamais été muets : musique d’accompagnement, « conférences », bruitages divers, etc.[5656][5656] Voir Michel Chion, La Voix au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Essais », 1982, p. 20.) : Graphophonoscope d’Auguste Baron (1896), Cinémicrophonographe de Berthon, Dussaud et Jaubert (1897), Photo-Cinéma-Théâtre de Lioret de France et Gratioulet (1900) ou encore Phonofilm de Lee De Forest (1919).

« Plusieurs expérimentations ponctuelles [de Théâtrophone] ont lieu aux États-Unis dès 1890, et de manière plus décisive, à partir des années 1910, lorsque plusieurs variantes de « The Talking Newspaper and Amusement Purveyor » sont proposées par les diverses compagnies téléphoniques : le « Tellevent » ou le « Televant » (Michigan State Telephone Company), le « Telephone Herald » (United States Telephone Herald Company), le « Musolaphone » (Illinois Telephone and Telegraph Company), le « Telectrophone » (Pennysylvania Telectrophone Company) le « Tel-musici and Magnaphone » (Baltimore Company)[5757][5757] Pisano, « The Théâtrophone, an Anachronistic Hybrid Experiment or One of the First Immobile Traveler Devices ? », art. cit., p. 89. Je cite d’après le texte français original communiqué par l’auteur.. »

§ 11

On doit le redire : à la différence du Théâtrophone, ou de la radio, l’homme invisible, dans le réel de la fiction, est bel et bien présent à côté des autres personnages, et sa parole répond, interroge, s’adapte à celles de ses interlocuteurs. Je ne parle ici, encore une fois, que d’un affect de spectateur.

L’homme invisible est, sans doute, un cas de ce que Michel Chion a appelé, dans La Voix au cinéma, un acousmêtre[5858][5858] Chion, La Voix au cinéma, op. cit., p. 35. : être dont on entend archaïquement (moment fœtal) la voix sans voir le visage. Il en possède les attributs modaux (l’autorité, l’ubiquité par redoute d’un corps pas localisable, le fantasme d’omniscience et d’omnipotence, la perte des pouvoirs associée à l’exhibition), mais à la différence d’autres, plus référentiels, comme au même moment dans Le Testament du Dr. Mabuse (1933) de Fritz Lang, il ne se retire pas derrière tel ou tel artifice à la fois occulteur et médiateur – rideau, haut-parleur, etc. – car ne se doit dissimuler que ce qui peut être vu. Griffin, nu, ne cherche pas à se dérober à une vue qui ne le peut saisir. Il se trouve toujours à côté de ceux à qui il s’adresse sans séparation, relégation dans quelque hors-champ (sauf comme peut se trouver dans le hors-champ n’importe quel autre personnage pris dans un certain montage). L’homme invisible n’est pas une voix désincarnée. Sa voix est à la fois détachée du corps – puisqu’on ne le voit pas à l’image : côté salle – et pas détachée du corps – puisqu’il est présent dans l’espace réel de la fiction : côté fiction. Cette ambivalence suit exactement la double situation du spectateur devant tout film en régime narratif classique : à la fois témoin situé en extériorité au récit et aux images, mais invité également à s’identifier, pour accroître la vraisemblance, à un personnage fictif – quel qu’il soit.

D’un côté, comme pour la voix radiophonique ou théâtrophonique, sonorité et visibilité (du corps en tant que tel : on a vu que Griffin pouvait se rendre visible par des vêtements, mais ce n’est pas sa visibilité stricto sensu) y sont exclusives l’une de l’autre : l’avant-transformation est laissée à l’imagination du spectateur ; le savant ne redevient visible qu’une fois mort, c’est-à-dire quand il n’est plus en état de parler. Mais d’un autre côté, on n’y trouvera pas la distance auditive que le Théâtrophone, avant la radio, impliquait. Telle distance – avec « l’écoute réduite[5959][5959] Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, Paris, Seuil, coll. « Pierres vives », 1966, p. 271. » associée – a été décisive dans la formation d’un auditeur, qui deviendra un spectateur d’images photographiques animées, à la jouissance d’un spectacle, pas encore enregistré, mais obtenu déjà par, primo, la communication d’un « réel brut » ; secundo, la contravention au hic et nunc des arts de performances ; tertio, l’invention d’un point de réception, d’écoute, détaché de sa source (acousmatique), permettant à l’instar du cylindre enregistreur (puis du disque) de se focaliser sur le seul sonore, au détriment du visible empêchant de se concentrer sur ce que l’on doit entendre[6060][6060] Sur ces deux points, voir de nouveau Pisano, « The Théâtrophone, an Anachronistic Hybrid Experiment or One of the First Immobile Traveler Devices ? », art. cit., p. 80-86. Pisano emprunte l’expression « réel brut » à Noël Burch, La Lucarne de l’infini. Naissance du langage cinématographique, Paris, Nathan, coll. « Fac. Cinéma », 1991, p. 37. (Rudolf Arnheim : « On n’a pas le droit de peindre les statues en couleur chair, et pas davantage de rendre visibles les émissions de radio4[6161][6161] Rudolf Arnheim, Radio, trad. M. Kaltenecker, L. Barthélémy et G. Moutot, Cahors, Van Dieren, coll. « Musique », 2005, p. 143.. »). Ce point d’écoute était à la fois personnel et inscrit dans le cadre d’une expérience communautaire, quoique non collective[6262][6262] Jonathan Crary, Suspensions of Perception. Attention, Spectacle and Modern Culture, Cambridge, The MIT Press, coll. « October Books », 1999, p. 4. Différence : le spectacle est transmis en direct. Ce que fera aussi la radio, mais pas le cinéma..

§ 12

Mais, plus qu’au Théâtrophone qui, pour influent qu’il fut, venait de péricliter, c’est à son successeur, la radio (« La T. S. F. n’est qu’un vaste Théâtrophone[6363][6363] Paul Deharme, « Propositions pour un art radiophonique », La Nouvelle Revue Française, n° 174, Paris, Gallimard, 1er mars 1928, p. 415. »), que l’homme invisible reste attaché au titre d’expérience visuelle d’une voix. Les premières expérimentations sur grand écran des techniques télévisuelles témoignèrent de cette hybridation recherchée entre cinéma et radio : non seulement parce que ces recherches sur l’image furent principalement conduites aux Etats-Unis, dans les années trente, sous l’autorité de la Radio Corporation of America (Vladimir Zworykin), mais surtout parce que le grand investissement y porta rapidement sur la possibilité d’y ajouter le son (et la couleur : mais la réussite sera plus longue à venir).

La radio se distingue du Théâtrophone par deux attributs : le grossissement et le cadrage. Comme visuellement pour le cinéma[6464][6464] Voir la présentation de la théorie de Balázs ci-dessus, § 2-6.. Le gros plan sonore consiste à focaliser l’écoute sur un détail de façon à mettre l’accent sur telle ou telle façon de prononcer, tel ou tel détournement par le ton, tel ou tel mot ou syllabe sur lequel on veut fixer le sens (ou sa suspension), et ainsi de suite. Ce gros plan sonore est très différent du gros plan de cinéma, ainsi que le fait remarquer Rudolf Arnheim dans Radio (1936). Qu’est-ce à dire ? L’écoute radiophonique est d’emblée prévue pour un auditeur situé, par rapport au poste récepteur, à une distance équivalente à celle du microphone en regard de la source sonore, c’est-à-dire faible : l’auditeur est assis à côté de l’appareil, contre lui (volume sonore standard bas, beaucoup plus bas que pour un spectacle en salle où la distance entre la scène et l’auditoire est bien plus grande). Autrement dit, le gros plan a tout de suite été le cadrage normatif de la radio, alors qu’il n’a été inventé au cinéma qu’après coup (la distance entre écran et spectateurs est relativement importante aussi) et que les premières vues du Cinématographe sont toutes cadrées en plan large, ne montrant pas le corps humain par le détail mais comme un tout[6565][6565] Arnheim, Radio, op. cit., p. 90. On pourrait objecter à cette remarque que, si le cas est attesté pour les vues Lumière, les premiers films d’Edison et Dickson pour le Kinétoscope se signalent très vite, au contraire, par l’usage du gros plan. Ainsi l’éternuement de Fred Ott a été enregistré dans la « Black Maria » en 1894, soit plus d’un an avant la publication du procédé des frères Lumière. Il n’en reste pas moins que cette sorte de cadrage reste tout à fait exceptionnelle, relativement aux autres saynètes, dans le catalogue Edison de l’époque..

Le gros plan sonore est la clé de voûte du film de Whale. Lorsque Griffin est explicitement invisible, il ne peut s’agir que d’attirer notre regard sur un rien à voir – effet de loupe – par le son (ce qui nous laisse sans voix, parce qu’il nous laisse sans voir, est singulièrement volubile et vocalisé), et donc de faire d’une voix un son à voir avec les oreilles. Truisme du sentir : on sent, en réalité, avec tout son corps. Ainsi les yeux ne sont pas seuls engagés dans la vue, mais aussi les jambes, les oreilles, les intestins, etc. Mais ce que je propose ici, ponctuellement, en diffère : si les oreilles sont impliquées aussi dans la vue, ce n’est pas seulement au titre de partie structurelle du corps en général dans lequel les yeux s’activent (en fin de compte elles ne s’y distinguent pas alors des bras ou des viscères), mais elles le sont par leurs qualités fonctionnelles propres, elles sont auditivement (distinctement) impliquées dans la vue. Là où le sentir n’intègre les dispositions sensorielles les unes aux autres que dans la passivité du corps récepteur intégral, L’Homme invisible suggère une autre possibilité, peut-être une aberration trompeuse, sûrement une douce rêverie : les organes sensoriels peuvent, outre leur activité intentionnelle locale (le visible pour la vue, l’audible pour l’ouïe, etc.) ou le sensus communis passif du corps pris comme un tout, enrichir activement la perception propre à d’autres organes.

§ 13

Nous rencontrons alors l’une des conséquences esthétiques les plus remarquables de cette injonction radiophonique dans un film comme L’Homme invisible. Au cinéma, il est impossible de cadrer en gros plan le corps invisible – disons, le visage – pour une raison de mise au point. C’est que dans un gros plan, l’arrière-plan, situé derrière le visage, est flou ; à moins d’utiliser, par exemple, un objectif à courte focale.

Imaginons un instant que Whale ait voulu enregistrer de tels gros plans, quoiqu’il n’y ait rien à montrer stricto sensu – il aurait pu vouloir suggérer, par exemple au moyen d’un travelling avant soudain : c’est assez. Qu’aurait-il donc choisi ? Aurait-il opté pour une grande focale classique, le fond serait apparu logiquement visuellement imprécis à l’image, c’est-à-dire qu’il aurait intégré dans son film toute une image floutée, puisque sans avant-plan (focalisé) masquant ; ce qui serait passé à coup sûr pour une faute technique. Mais, pour l’éviter, se serait-il décidé pour le grand angle, que rien n’aurait distingué ce plan d’un plan sur un pot de fleur ou tout autre élément du décor dans le fond… Dilemme cruel.

Est-ce à dire que le film est dépourvu de gros plans sur l’homme invisible ? Pas exactement. Si de tels gros plans il y a dans ce film – et il y en a – c’est par le son, par le travail sur le grossissement de la voix, par des captations circonstanciées de microphones : on a parfois l’impression que Griffin parle à notre oreille. Le son ne fait pas, enjeu des premières années du parlant, qu’accompagner les images : retour, qui fut (je ne le nie absolument pas), au théâtre filmé, à la part belle aux dialoguistes et à la caméra statique par le poids et l’encombrement des appareils enregistreurs. L’Homme invisible montre une toute autre exigence devant le son. C’est d’autant plus possible que, dans les plans où Griffin est tout à fait invisible, ses paroles sont postsynchronisées, et non pas enregistrées en direct sur le plateau pendant qu’on filme l’acteur, puisque celui-ci ne doit pas être là… : on évite les contraintes physiques paralysantes de tout à l’heure, et l’on peut moduler plus aisément, qu’avec une prise directe fixe, les nuances et l’intensité des paroles en fonction de l’effet recherché sur le spectateur : plus près, plus loin, etc. Le son n’est plus un percept subordonné à l’image, comme la plupart des films narratifs s’en contentaient à l’époque (rien à voir avec une quelconque « modernité » : coquille vide, hélas…) : il mute, comme aucun autre film n’en fait état, des modalités d’images.

§ 14

Le cinéma s’expose, pour ce spectateur peu regardant…, moins comme le descendant d’une poignée de « joujoux » visuels (mot baudelairien, évidemment) – lanterne magique, phénakistiscope, praxinoscope… –, art du visible, que comme l’héritier de certaines techniques du son : un basculement visuel des sons. Boutique d’invisibles par progéniture, puisque le son révèle qu’au cinéma l’obligation de ressemblance indicielle (de narration, de représentation) est moins un programme figuratif qu’un reliquat romanesque : « Le son n’est jamais exactement à l’image de quelque chose […]. L’écoute ne consiste pas à découvrir ce dont il est l’indice ou le signe, mais à déplier tous les moments virtuels que son occurrence tient impliqués. […] L’oreille ne confirme pas les formes perçues par l’œil, mais capte un autre pan, inapparent, du réel[6666][6666] Véronique Campan, L’Écoute filmique. Écho du son en image, Saint-Denis, PUV, coll. « Esthétiques hors cadre », 1999, p. 20-22.. » La voix est proprement ce par quoi l’homme devient infigurable, c’est-à-dire en dehors de la sphère du visible ; du visible et donc de l’invisible, qui n’en est que le prolongement négatif. Au cinéma, ce qui s’offre au regard n’est pas seulement constitué d’objets ou de corps visibles, ou pas, mais d’éléments avisibles au rang desquels les sons, au titre de seules autres données sensorielles sollicitées chez le spectateur, tiennent non seulement le rôle principal mais, serais-je tenté d’ajouter (le reste n’est qu’analogie), unique.

[La suite des “Soties figuratives sur l’homme invisible” sera publiée dans un livre qui les regroupera toutes.]