En regardant Vadim Dumesh, en lisant Francesco Casetti

À propos du film-installation en cours Point de vue et de Protection/projection : les médias qui font écrans (2024)

Si la forme de la revue périodique possède une fonction critique en propre, c’est bien celle de récolter les hasards du calendrier et de les assembler afin d’en faire fructifier les intuitions communes. Comme Occitane Lacurie découvrant le film de Merawi Gerima Residue lors de la parution de Rester barbare de Louisa Yousfi en 2022, j’ai découvert, à quelques jours d’intervalle, le projet Point de vue du cinéaste Vadim Dumesh, et le livre de Francesco Casetti Protection/projection : les médias qui font écran.

Il ne s’agira ici pas de rendre compte de l’intégralité du projet archéologique de Casetti, qui trouve dans la Fantasmagorie du XVIIIème siècle, dans le confort des cinémas-palaces des années 1920 et dans les « bulles numériques » contemporaines trois appuis historiques pour documenter sa réflexion sur le désir de « protection » du public en régime médiatique, ni d’en explorer toutes les virtualités théoriques. Mais plutôt plutôt d’accorder deux propositions complémentaires sur les devenirs possibles des images à l’époque d’une vulnérabilité nouvelle des opérateur·ices, des spectateur·ices et des dispositifs de projection.

Si le projet en cours du cinéaste letton, intitulé en ukrainien Точка . Зору (« Point de vue »), est prévu depuis 2023 comme une installation (constituée d’une projection et d’une vidéo diffusée simultanément sur un smartphone), c’est sa version montée en une forme filmique autonome que j’ai découverte dans le cadre du festival En temps réel au Lavoir Numérique en juin 2024. Ce nouveau projet de Dumesh reprend le principe de la caméra itinérante de son premier long-métrage La Base (2023), principe commun à de nombreuses formes filmiques numériques qui, comme Article 15 (2020) de Marie Reinert, consistent à laisser la focalisation narrative et optico-sonore dériver dans l’espace à mesure que le dispositif de prise de vue passe de mains en mains[11][11] Sur l’histoire et l’esthétique de la délégation de la caméra, voir Ariane Papillon, « Déléguer la caméra aux amateurs à l’heure de la ‘démocratie Internet’ », dans Nicolas Bras et Frédéric-Pierre-Saget (dir.), Captures d’écran : quand le cinéma affronte les flux numériques, Crisnée, Yellow Now, 2022, p. 169-182.. La transmission de l’appareil, plus ou moins préparée à l’avance par le cinéaste en accord avec ses personnages, permet aux centaines d’heures de rushes réunies par Dumesh de former une chaîne quasi continue de prises de vue qui documente les diverses réalités de la vie des Ukrainien·nes, dont le pays est en guerre ouverte à la suite de l’invasion russe en février 2022 – l’existence exilée en Pologne ou en France, la vie sur place rythmée par alarmes et couvre-feu, la participation de la société civile à l’effort de guerre, et enfin le front.

À cette première prise de position concernant la nature fondamentalement transactionnelle de l’image, à la fois véhiculaire et contractuelle, Dumesh en ajoute une seconde, en dotant le dispositif de prise de vue d’un double « point de vue » à la fois projectif (tourné vers le monde qui fait face à l’opérateur-ice) et introjectif (tourné vers le visage mettant au point le premier cadre[22][22] On peut noter que le dispositif rappelle celui du média social Be Real, sorte de contre-Instagram dans lequel, plutôt que de projeter une image hautement construite de soi demandant souvent un grand nombre de prises de vues minutieusement cadrées et soigneusement retouchées, l’application donne chaque jour, à un moment aléatoire de la journée, la consigne de prendre en photo son environnement immédiat en même temps qu’un portrait par la caméra selfie. Forme non jouée, revers de la projection de soi, les images de Be Real se veulent une réponse à l’aliénation causée par l’obligation auto-imposée de faire tenir sa vie numérique le rang de sa propre image fantasmée. Il pourrait alors constituer un espace de protection (safe zone) contre les dommages collatéraux de l’hyperprojection.). Si les effets rendus possibles par cette figure de découpage imposée semblaient devoir se limiter au reaction shot, le cinéaste rappelle que certaines situations de tournage (à deux plutôt que seul) peuvent tout à fait amener à l’invention de formes filmiques plus variées (un two-shot synchrone dans lequel la caméra se place entre les deux interlocuteurs).

Mais c’est dans l’examen des enjeux du montage filmique – et non de la forme d’installation sur deux écrans, smartphone et projection, pour laquelle le projet est au départ conçu – que la comparaison avec l’ouvrage de Casetti apparaît le plus suggestif. L’hypothèse centrale du livre de Casetti repose sur la mise au jour d’un « complexe projection/protection » interne à l’histoire longue du médium. L’examen de ce complexe déporte la conception mcluhanienne du médium comme « extension » de l’humain et de sa sensibilité, en montrant que le fait de se « ‘projeter’ au-delà de l’espace sûr dans lequel il se trouve » se double nécessairement du souhait et de la pratique d’une « confrontation ‘protégée’ avec le monde’ » (p. 33). Cette protection, postule le livre, n’est cependant pas un refus de voir ou d’exister dans le même monde que l’image projetée, mais plutôt la mobilisation d’une médiation de second degré, qui ne prend appui sur une distance temporaire que pour faciliter les mécanismes intellectuels et sensoriels d’appréhension de la réalité (médiation permettant de la manipulation de « formes non moins denses, mais plus maniables », écrit le théoricien). Ce complexe (d’ordre tendanciellement anthropologique, comme en psychanalyse) est cependant historicisé par Casetti comme une réalité essentiellement moderne, propre à répondre « aux défis d’un monde perçu comme de plus en plus difficile ou éprouvant, avec des technologies qui rendent disponibles de nouvelles formes de confrontation ». (p. 34)

Chacun des trois exemples historiques examinés par le théoricien provenant d’un moment de crise généralisée (Révolution française, révolution industrielle, « révolution » numérique), il n’est pas étonnant que ce soit un conflit armé qui suggère la forme imaginée par Dumesh dans Point de vue. Dans sa pratique expérimentale, le cinéaste déploie une structure esthétique qui évoque le complexe théorique casettien, notamment au moyen du processus de « montage dans le plan » et d’embarquement (embeddedness) propre aux régimes numériques des médias sociaux (et par exemple des appels en visio) : la composition picture-in-picture, ou « image dans l’image ». Cette forme permet d’une part de complexifier la notion d’écran qui, de support projectif, se voit troué en son centre par le visage de qui compose l’image. Le regard se voit retourné vers le public en une adresse ambigüe : suis-je destinataire d’une adresse ou témoin d’un vlog ? Puisque Casetti rappelait qu’il n’existe pas d’écran « en tant que tel », mais seulement une configuration historique, sociale et esthétique formée par l’interaction des autres « pratiques qui le produisent comme tel » (p. 42), le dispositif optique et le montage mis en place par Dumesh donnent à penser que la nature même de l’écran, sa fonction de réceptacle passif de la projection, doit être redéfinie par sa fonction désormais intriquée d’appareil de prise de vue, de « camécran[33][33] Voir Alice Lenay, « Images de nos camécrans. La fabrique d’un cinéma-selfie », dans Nicolas Bras et Frédéric-Pierre-Saget (dir.), Captures d’écran, op. cit., p. 87-96. ». De même, la dialectique existant entre le « cadre externe » du plan d’ensemble et le « cadre interne » du selfie embarqué au cœur même de la première image invite à considérer les relations esthétiques nouvelles que proposent cette forme, dont une des particularités est de rendre immédiatement sensible la coprésence de l’opérateur·ice et de la réalité filmée.

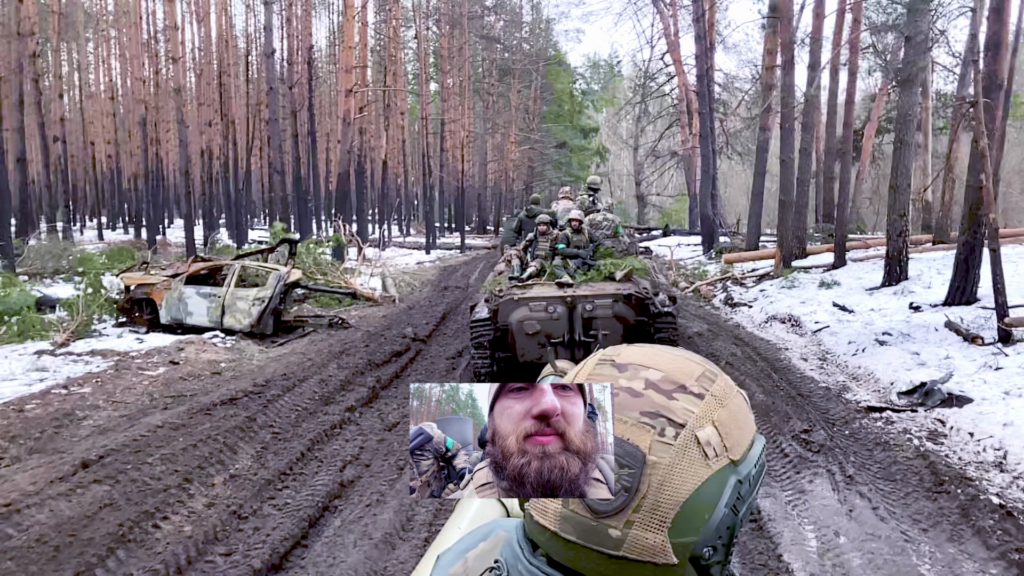

Projection de la vision appareillée sur le front ukrainien (comme on parle dans le jargon de la défense de capacité de projection d’une force militaire pour désigner ses capacités logistiques dans le cadre d’une intervention extérieure), le dispositif conçu par Dumesh interroge en effet – outre les forces de protection nationales (et souvent nationalistes) des conscrits – la relation singulière que l’opérateur·ice entretient avec la caméra. Dans la dernière séquence de la version film, le soldat Dmytro filme le quotidien de son bataillon : déplacement dans la forêt boueuse, excavation de tranchées, sommeil entrecoupé d’explosions, roquettes tirées au hasard vers un ennemi invisible. Filmer ces actes banalisés par leur répétition, ou même jouer au héros devant la caméra prêtée pour l’occasion à un camarade, démontre la finalité apotropaïque de l’image pour les acteur·ices même : filmer le conflit pour le tenir à distance. Malgré le puissant effet de réel de la prise de vue ou la crudité des situations vécues et des images maintenues dans le montage pudique de Dumesh (une blessure de shrapnel, le stress post-traumatique vécu par un conscrit), le film ne montre en effet que des interactions distantes avec l’adversaire. De l’armée russe, il ne sera jamais fait montre, sauf à travers le son des batteries qui pilonnent sans relâche la forêt où l’équipe de Dmytro a trouvé refuge, ou bien l’irruption lumineuse et poétisée d’un drone incendiaire descendant à l’horizon « comme une étoile filante ».

Que pourrait signifier cette distance ? Au détour d’un interlude consacré à Matinee (1993) de Joe Dante, Casetti évoque la situation particulière vécue par les formes médiatiques à l’époque du développement des économies de guerre. En s’appuyant sur Paul Virilio et son Bunker. Archéologie (1991), il rappelle la tendance du militaire à se territorialiser (par un maillage toujours plus fin des espaces de vie collective) et au territoire à se militariser : « la ville est en état d’alerte, l’école imite le camp d’entraînement militaire, les centres commerciaux sont assiégés par les citoyens qui veulent faire des réserves de nourriture, et chaque sous-sol peut cacher un abri » (p. 73). La salle de cinéma, à ce titre, pouvait se faire l’écho du bunker, « l’équivalent d’un abri antiatomique… car tous deux sont immergés dans un territoire qui est inévitablement exposé » (p. 74-75) – à la menace nucléaire pour le second, à l’idéologie militariste pour le premier. Pour sa part, et sans transformer la salle de cinéma en espace parfaitement safe – pure utopie déshistoricisée –, ni imposer verticalement au public un état de vulnérabilité pénible à supporter, Dumesh parvient à produire une représentation médiatique du conflit qui ne reconduit pas sa militarisation virtuelle, et qui ne cède pas aux accents bellicistes que d’aucuns voudraient imprimer à ces images. L’exigence de projection (dans un espace inconnu, dans la situation matérielle et affective d’autrui) ne se mue pas en un désir de protection primaire (celui, individualiste, du repli en dehors de la réalité, ou au contraire, celui qui découlerait d’une identification au corps national attaqué) mais produit, comme chez Casetti, un sentiment de distanciation secondaire, médiatisé.

Un dernier intérêt commun achève d’assurer de la connivence entre le cinéaste et le théoricien : leur curiosité pour la peur et pour l’effet de cet affect sur les relations médiatiques (rappelons que le titre de la publication originale de Casetti en anglais est Screening Fears: On Protective Media, Zone Books, 2023). Si leurs objets sont bien sûr incommensurables – comment comparer la peur volontairement induite des spectateur·ices de la Fantasmagorie et celle des soldats sur le front –, leurs approches des fonctions prophylactiques de la projection sont tout à fait similaires. Je l’ai dit, Dumesh n’hésite pas à mettre en scène la terreur franche, comme celle du souffle coupé d’un conscrit en pleine crise de stress post-traumatique, dont le visage reste cependant voilé par sa main faisant précisément écran à l’exactitude de l’horreur. D’ailleurs, la peur n’a pas besoin d’être immédiate : elle habite visiblement, à toutes distances du front, les habitant·es des villes de l’intérieur autant que les exilé·es. À l’inverse, le cinéaste et son personnage-opérateur n’hésitent pas non plus à désamorcer la peur en montrant son envers radical, comme dans une séquence particulièrement, et étrangement, comique où les ronflements tranquilles d’un soldat en viennent à presque couvrir le bruit incessant des bombardements pourtant très proches. De son côté, Casetti conclue sur le fait que l’écran et sa double fonction de projection et de protection matérialise la mise en place de « stratégies d’atténuation » (p. 217-245) d’une extériorité angoissante dans le but de « se réengager dans la réalité depuis une position plus sûre » (p. 248). « Plus qu’un acte de conquête, conclut-il, c’est une contre-attaque basée sur le fait que la réalité peut être dangereuse » (p. 249). Si bien que la peur devient autre chose qu’une émotion de repli ou de retrait, ou même la cause d’une paralysie généralisée, mais bel et bien un affect de communication, et peut-être une position épistémique productive. C’est là que le pari de Dumesh rejoint celui de Casetti : tous deux partagent au fond la même confiance dans la capacité des utilisateur·ices à renégocier l’aliénation induite par les usages commerciaux et coercitifs des médias sociaux, et dans la possibilité de produire de nouvelles formes à partir d’un matériau que beaucoup considèrent encore comme impur. La mise en série en un flux continu de toutes ces existences opérée par Dumesh est la preuve éclatante de ce qu’une telle confiance peut nous offrir. Loin d’une pure clôture solipsiste, les « bulles cellulaires » de l’existence en ligne manipulées par ces opérateur·ices forment bel et bien, comme l’écrit Casetti, des « abris qui ne piègent pas, des filtres qui n’arrêtent pas » (p. 208), bref des refuges qui nous engagent.