États généraux du film documentaire de Lussas, 2025

Programmer en temps de génocide, monter contre l’oubli

La 37ᵉ édition des États généraux du film documentaire a été traversée de part en part par une question simple et cruciale : qu’attend-on des institutions culturelles lorsqu’un génocide, la destruction de vies et d’infrastructures, est donnée à voir en continu, souvent par l’intermédiaire d’écrans de téléphones ?

Le festival a affiché une attention accrue aux cinématographies des Suds (Algérie, Palestine, Iran, Afrique subsaharienne), ainsi qu’aux « Histoires d’émancipation » (séminaire 1) et aux démarches collectives (« Qu’est-ce qu’on fabrique ensemble ? », séminaire 2). L’événement a par ailleurs été largement reconfiguré par une semaine d’interventions du collectif « La Palestine sauvera le cinéma », la tenue d’une assemblée générale dans la cour de Tënk « pour poursuivre les mobilisations en solidarité avec la résistance du peuple palestinien et pour la justice » et un appel public au boycott culturel de l’État d’Israël lors d’une agora du festival. Cette mobilisation n’a pas parasité le festival : elle en a redéfini l’usage, rappelant qu’un festival n’est pas un en-dehors du monde mais un lieu où s’organisent des positions. Deux lignes ont alors convergé : d’une part, l’exigence adressée aux institutions (festivals, financeurs, espaces de culture) de rompre avec une neutralité de façade ; d’autre part, la mise à l’épreuve, sur les écrans, de la mise en récit de l’histoire. Aussi proches qu’aient été les lieux et les préoccupations, la forme même du festival impose de composer avec le temps. Nous avons ainsi choisi de nous concentrer sur l’articulation entre une programmation qui a mis l’honneur des films interrogeant la fabrique du récit historique et le devoir de mémoire, d’un côté, et la nécessité de se positionner dans les temps présents, de l’autre. À Lussas, mémoire et contemporain ne se sont pas seulement réfléchis : ils se sont montés ensemble.

De l’importance de programmer des films sur le génocide à Gaza

La présence, quoique minoritaire, de plusieurs films liés au génocide en cours à Gaza — With Hasan in Gaza (Kamal Aljafari, 2025), From Ground Zero (projet initié par Rashid Masharawi, 2024), À Gaza (Catherine Libert, 2024), Put Your Soul on Your Hand and Walk (Sepideh Farsi, 2025) — a déplacé le centre de gravité du festival — à la fois au sens d’un déplacement du regard et au sens d’une intensification de la charge politique et éthique des projections.. Le festival a souvent donné la part belle à des films pris dans des événements et enjeux extrêmement contemporains (on pense notamment à Maïdan de l’Ukrainien Sergeï Loznitsa (2014) ou à The Uprising du Britannique Peter Snowdon (2013), tous deux programmés en 2014) ; mais la situation présente, et ce qu’elle exige des institutions culturelles, a redéfini l’espace-temps de ces projections et le régime de regard qu’elles appelaient. Ces films ne s’ajoutaient pas comme des « sujets » parmi d’autres : ils nous sommaient d’interroger les conditions de leur énonciation — collectes d’images sous siège, montages à distance, pertes et assassinats — et l’exigence de mobilisation qu’ils portent ici, maintenant.

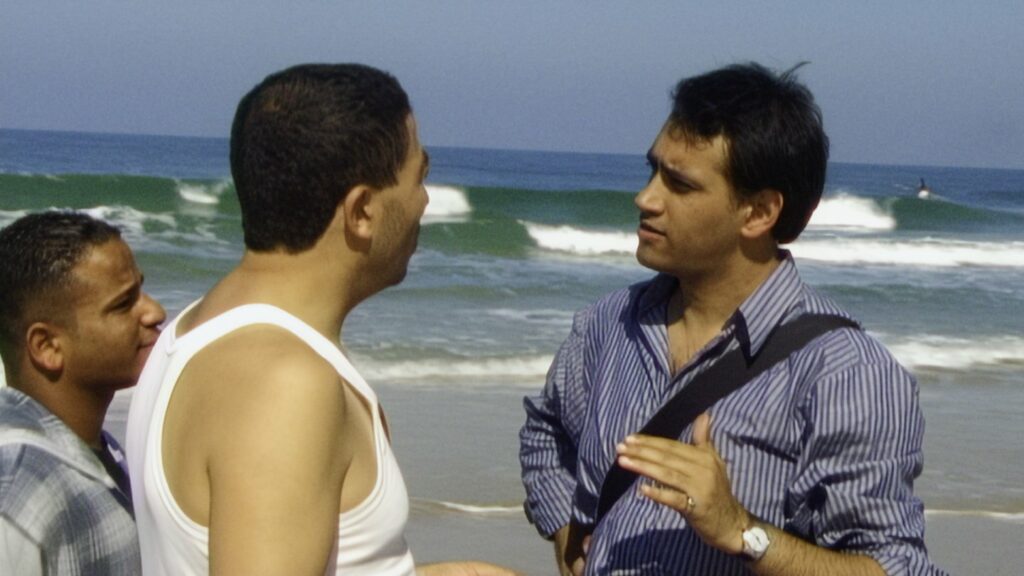

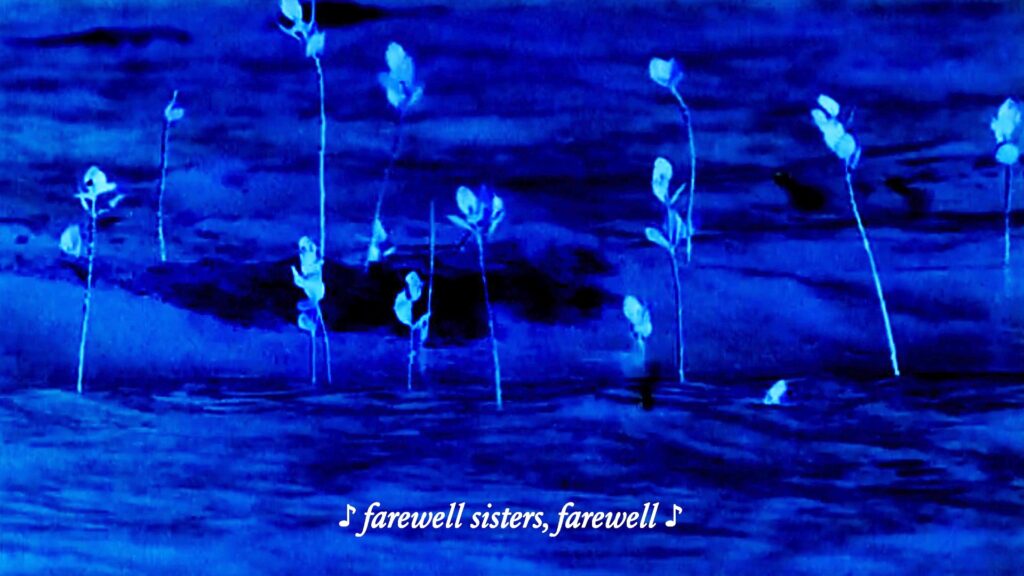

Chez Kamal Aljafari (With Hasan in Gaza, 2025), la redécouverte de cassettes miniDV tournées en 2001 à Gaza est l’occasion d’une méditation sur ce que les images sauvent — des lieux, des voix, des gestes — quand les corps et les maisons disparaissent. La caméra épaule, tenue à hauteur de regard, perce déjà l’hostilité d’un espace militarisé où l’appareil peut être pris pour une arme. Les rushes, leurs lacunes et leurs tremblements, font de l’archive un « objet trouvé », comme le dit Kamal Aljafari lui-même, et une promesse de survivance. Le film À Gaza de Catherine Libert (2024) donne à voir un ensemble de vidéos filmées par des palestiniennes et palestiniennes, dont un grand nombre de journalistes. Saisi après le 7 octobre 2023 à Gaza, le film nous propulse dans le temps présent, à rebours des images analogiques de Kamal Aljafari : les immeubles pulvérisés apparaissent en haute définition, les plans sont stabilisés. Certaines de ces images circulent également sur les réseaux sociaux, en post et en story, comme celles du journaliste Motaz Azaiza. La voix off cherche, en parallèle, à informer le regard des spectateur·ices : « pour nous des images, pour eux du réel ». Ce commentaire, cependant, semble parfois hésiter entre la volonté d’abolir la distance et la tentation de la rétablir, en ramenant l’attention vers la « force de vie » du peuple filmé ou vers le pouvoir consolateur du geste poétique final. Ce flottement, peut-être volontaire, dit quelque chose de la difficulté à trouver la juste place du regard, entre empathie et surplomb. Si le film a une portée testimoniale d’une efficacité indéniable, il expose aussi les tensions qui traversent toute image produite en contexte génocidaire, entre urgence à montrer et risque de rejouer, malgré soi, les régimes de visibilité déjà imposés par les médias de masse. Contrastant avec les caméras des journalistes, From Ground Zero confie à vingt-deux personnes gazaouies la tâche de faire un court film de deux à huit minutes faisant place à des fragments de vie dans un contexte génocidaire. La diversité des sources d’inquiétude — une artiste, Ranin Alzeriei, retourne dans son atelier dévasté — ou, au contraire, de réconfort — certains films donnent à voir et à entendre la musique ou la danse — rend sensible une pluralité de situations vécues. Ce spectre d’expériences, contrasté et souvent dissonant, donne accès à des réalités qu’il serait difficile d’approcher autrement. Alors que « Soft Skin », de Khamis Masharawi est un court film d’animation sur la guerre telle qu’elle est perçue par des enfants gazaoui·es, « Fragments », de l’artiste plasticien Basel El-Maqousi tend, à travers une juxtaposition de photographies de rue et dessins, en couleur et en noir et blanc, davantage à l’essai-vidéo expérimental. Quant à « Awakening », de Mahdi Kreirah, il donne à entendre une histoire familiale traumatique avec des marionnettes. Surtout, plusieurs films documentent des pratiques d’auto-organisation — boire, se nourrir, apprendre —, gestes forcément situés et fragiles, d’autant plus menacés par la poursuite du scholasticide et de l’urbicide aujourd’hui bien documentés. L’hétérogénéité des registres mobilisés, également, dénote d’une liberté de ton et d’une agentivité des cinéastes gazaoui·es rarement mises au jour.

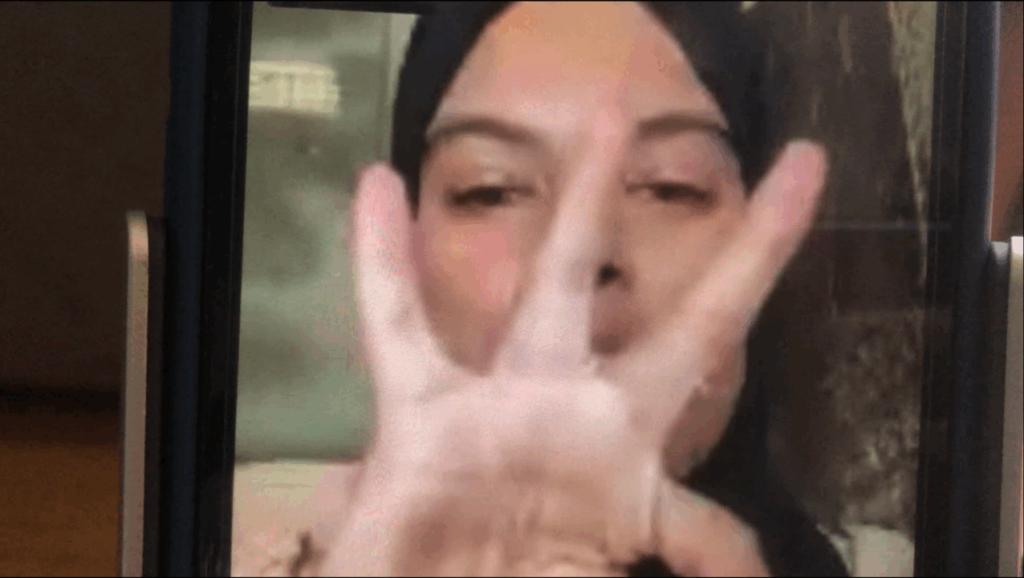

Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, et Fatem Hassona, dont on peut considérer que le travail photographique et audiovisuel fait partie intégrante de la réalisation du film, s’est élaboré à partir d’un dispositif fragile, celui d’une correspondance audiovisuelle tenue pendant près d’un an avec la journaliste et photographe gazaouie, une année durant; du 24 avril 2024 au 15 avril 2025. Le film, habité par le deuil provoqué par l’assassinat de son personnage principal , soulève la question de la possibilité d’une relation téléphonique – et filmique – lorsque les conditions mêmes de communication sont extrêmement précaires. Les échanges passent par des applications de messagerie instantanée, des appels vidéo intermittents, des transferts d’images et de sons compressés, toujours dépendants des infrastructures de communication — électricité, réseaux, serveurs — dont le contrôle reste entre les mains de l’État israélien. C’est un échange sous contrainte, où la transmission la plus ordinaire suppose déjà une négociation avec les conditions matérielles de l’occupation. À travers la circulation d’images, de sons, de voix souvent arrêtées, entre la réalisatrice et son interlocutrice, le film prend alors acte de cette matérialité pauvre, faite de débits instables et de temps de latence, qui demeure pourtant la condition d’un échange possible. Le 16 avril 2025, Fatem Hassona, ainsi que sa famille, ont été tuées par une frappe israélienne. Le film, et a fortiori sa réception, en ont été rétroactivement et irrémédiablement transformés. Présente lors de la projection de son film à Lussas, Sepideh Farsi explique que cette mort a modifié son rapport au cinéma et à la pratique de réalisation. La circulation du film dans les festivals de cinéma soulève une terrible question : l’exposition internationale du projet a-t-elle précipité l’assassina de Fatem Hassona, dans un génocide où les journalistes sont particulièrement ciblés ? S’il est impossible de savoir, le film et sa circulation prennent la mesure d’une limite, celle du cinéma lorsqu’il dépend d’infrastructures de domination, et déplace la question du témoignage vers celle de la relation,.

Créé de façon informelle lors de l’édition 2024, le collectif « La Palestine sauvera le cinéma » a véritablement pris forme en 2025. Il enjoint le secteur culturel — et plus particulièrement les travailleuses et travailleurs du cinéma — à « se positionner publiquement pour l’arrêt immédiat du génocide », à « organiser des actions concrètes de solidarité avec le peuple palestinien » et à mettre en œuvre le boycott culturel tel que défini par la campagne BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions). « Pas de cinéma documentaire sans boycott », phrase tirée du compte-rendu de la semaine d’action du collectif lors de cette dernière édition, ne réclame pas des gestes moraux isolés. Cet appel met en demeure les structures d’ajuster leurs pratiques (programmation, partenariats, ressources) à un état d’exception devenu quotidien pour les Palestinien·nes, et d’être à la hauteur de la situation.

« Nous sommes nombreux à penser que ce cri ne saurait être la matière première d’un énième projet de film, de quelques cycles et rencontres émues. Nous n’en sommes plus là. Car ce qui se passe en Palestine marque en réalité la fin d’un certain cinéma et de sa bonne conscience. La Palestine brise un miroir. » écrit Olivier Marboeuf dans un texte publié par le collectif. Plus loin, son texte cherche à rompre avec la posture mainstream du milieu du cinéma documentaire français, dont l’engagement se réduirait à la peau chagrin d’une bonne conscience :

« L’empathie dans les sociétés de l’innocence est une forme narcissique de projection vers l’autre qui n’engage aucun projet d’égalité et surtout aucun risque. L’empathie ne salit pas les mains. Elle ramène le monde à soi, à ses désirs, à ses standards. L’empathie pour les Palestiniens peut être condescendante. Elle n’implique pas la décolonisation réelle de la Palestine, pas le droit à l’auto-détermination non plus. Car l’œil empathique veut que les Palestiniens soient exactement comme il le désire, qu’ils fabriquent une société démocratique à la manière de l’Occident. Ce n’est qu’à cette condition que cet œil voudra bien verser une larme et peut-être même entraîner tout un corps à agir. ».

Le collectif appelait ainsi les institutions culturelles et l’ensemble de l’écosystème cinématographique à adopter une position explicite vis-à-vis de la campagne BDS, car « La Palestine n’est pas une thématique du cinéma, ni un sujet de discussion, c’est le centre à partir duquel on réfléchit et on agit. » Comme le rappelle Romain Lefebvre dans les Cahiers du cinéma, Eyal Sivan — auteur avec Armelle Laborie d’Un boycott légitime (La Fabrique, 2016) — insiste sur le fait que l’expression « boycott culturel » peut induire en erreur : « C’est au fond proche du boycott économique : il ne se fait ni sur l’identité de la personne ni sur le contenu de l’œuvre, mais en fonction de la politique de financement qui induit un lien entre la création et l’État. »

L’intervention d’Eyal Sivan (militant anti-colonial engagé dans la campagne de BDS depuis sa fondation en 2004) « La culture est-elle boycottable ? » le 21 août ne visait pas Lussas, mais le champ culturel dans son ensemble : elle affirmait la légitimité et la nécessité du boycott culturel et rappelait qu’aucune institution n’est une simple « plateformes », mais un maillon de la chaîne — sélection, financement, diffusion, image publique. L’enjeu n’était pas seulement de dénoncer les situations de dépendance économique ou symbolique du monde de la culture au pouvoir israélien lorsqu’elles se produisent, mais aussi d’interroger les contradictions structurelles d’un secteur pris entre logiques de visibilité, dépendance au financement public et éthique affichée de l’action. Le cinéma documentaire, notamment, repose sur un tissu d’aides publiques, de coproductions et de réseaux de diffusion qui se veulent ouverts mais sont évidemment traversés par des hiérarchies de légitimité, des impératifs de neutralité et des compromis institutionnels. Dans ce cadre, la question n’est pas seulement celle de la « solidarité » mais de la possibilité même d’une autonomie critique : jusqu’où une institution peut-elle se dire indépendante lorsqu’elle dépend d’infrastructures politiques et économiques qui limitent sa parole ?

Pour reprendre la perspective d’Olivier Marboeuf, l’empathie dont nous faisons montre, dans le monde culturel occidental, se heurte ainsi à un plafond de verre : celui de structures qui tolèrent la compassion mais redoutent le conflit. Or au-delà de ce seuil seulement pourrait s’esquisser une véritable transformation des conditions matérielles de production et de diffusion des films — et, avec elle, un déplacement effectif des positions de pouvoir et de regard. Partant de là, il ne s’agit pas uniquement de refuser la diffusion ou le soutien à des œuvres dépendantes de l’économie israélienne, intégrant les critiques à son encontre dans une logique de normalisation ; il s’agit aussi de repenser les circuits de légitimation eux-mêmes, de questionner les régimes de financement, de coproduction et de sélection qui naturalisent certaines dépendances. Autrement dit, de ne pas se contenter de « donner » la parole ou de « montrer », mais de confronter, y compris dans le champ culturel, les tensions entre intérêts de visibilité, impératifs économiques et exigences de positionnement.

Les revendications du collectif se sont inscrites dans un contexte où le festival, de son côté, déployait un ensemble d’initiatives cherchant à renforcer ses liens avec le territoire et à élargir les cercles du débat. L’édito de la direction rappelait combien l’accueil de nouveaux publics — par la mise en place d’un parcours découverte, d’une programmation jeune public et de projections hors les murs — constituait une priorité. Il s’agissait moins d’élargir l’audience — en dépit des longues listes d’attente à chaque projection — que de tisser des continuités entre les espaces du cinéma documentaire et les réalités sociales, éducatives et géographiques qui l’entourent. Dans le même esprit, l’instauration de l’Agora du festival — trois rendez-vous organisés dans la « cour de Tënk », elle-même installée dans celle de l’école de Lussas — visait à créer un espace d’échange ouvert à toutes et tous, où les sujets de discussion étaient proposés collectivement et où la conversation se voulait souple plutôt que prescriptive. L’idée était que le débat n’émane pas d’une autorité programmatique mais d’une dynamique collective, à égale distance de la parole institutionnelle et de la parole militante. En ce sens, plutôt qu’une opposition entre un impératif de solidarité internationale et un travail d’ancrage local, cette édition aura en un sens fait apparaître la complémentarité de ces deux dimensions : la conscience d’un monde traversé par des rapports de domination qui exigent des prises de position claires, et la nécessité de construire, dans la durée, les conditions matérielles et symboliques qui permettent à ces positions d’exister.

« Comment filmer sans reconduire les partages du sensible ? Comment produire une forme qui n’ajoute rien à l’ordre du monde, mais l’excède, le fracture, le déplace ? Une forme qui, en assumant l’opacité de ce qu’elle approche, laisse advenir un lieu où l’image ne confirme plus, mais vacille ? » nous dit encore Sylvain George, dans son texte publié par le collectif. Ses « Propositions concrètes : gestes, actes, dispositifs » rappellent néanmoins à juste titre que la visibilité d’un génocide ne saurait suffire sans invention de nouvelles formes d’engagement, qu’il s’agisse de dispositifs d’action, de moments de silence ou réseaux de solidarité impliquant des formes d’aide matérielle.

Séance spéciale — Maryam Tafakory, élégie du désir : l’essai comme déconstruction

La séance — voyageuse, puisqu’elle prend la suite d’un cycle de la 47ᵉ édition du festival Cinéma du réel — conçue par Alice Leroy autour de l’œuvre de Maryam Tafakory, a constitué l’un des autres pôles critiques, et poétiques, du festival. Les films — Irani Bag, Razeh-del, Mast-del, Daria’s Night Flowers, I Have Sinned a Rapturous Sin — explorent le cinéma populaire iranien post-révolution au prisme d’une question : comment regarder avec des yeux nouveaux une cinématographie que l’on a aimé et que l’on ne regarde plus avec les mêmes yeux ? Chaque film est l’occasion d’une nouvelle expérience du regard sur un motif cinématographique récurrent, à commencer par کیف ایرانی – Irani Bag (2020) qui, à travers le sac à main, devenu dispositif de déplacement et de dissimulation, interroge la possibilité de « toucher sans toucher ». Par le montage-collage, Maryam Tafakory expose l’ambivalence de motifs mineurs — un sac à main, une fleur, une page blanche, une cigarette. Le sac, accessoire en apparence anodin, devient ainsi médiateur de contact dans un régime qui proscrit le toucher ; une fleur évoque à la fois un poison contre un mari dominant et un outil pour « guérir » les femmes de leur désirs lesbiens (اگلهای شب ِدری – Daria’s Night Flowers, 2025) ; la page censurée d’un journal féminin des années 1990 fonctionne comme révélateur (راز دل – Razeh-del, 2024) ; la diététique grotesque « anti-désir » citée par گنه کردم گناهی پر ز لذت – I Have Sinned a Rapturous Sin (2018) expose la rationalité disciplinaire des discours religieux. Si la réalisatrice exprime un manque à l’endroit du cinéma iranien, celui-ci n’est aucunement comblé par un cinéma occidental dont d’aucun·e penserait qu’il serait émancipateur. L’autrice ne reconduit en effet pas l’extériorité occidentale supposée émancipatrice : elle critique depuis l’intérieur de sa cinéphilie, déconstruit son propre regard et recompose un imaginaire lesbien sous contrainte. Au cœur de cette poétique, une leçon pour l’écriture critique proposée par Alice Leroy, et saisie par les publics de la salle : défaire l’évidence des archives et remonter le passé pour qu’il travaille le présent.

Découverte du documentaire ouest-allemand des années 1970

La rétrospective consacrée à l’Allemagne de l’Ouest souhaitait réviser un cliché tenace selon lequel les années 1970 n’auraient produit que des films « politiques » esthétiquement ternes. La Patriote d’Alexander Kluge, présenté par Federico Rossin et Dario Marchiori, témoignait d’une pratique cinématographique qui reconfigure, et surtout se joue des mises en récit linéaires de l’histoire, affirmant par là une distance réflexive et une mise en question de l’historiographie allemande. Le film rend en effet pathétique la quête d’une « histoire positive » de la nation menée par une professeure d’histoire, Gabi Teichert, soucieuse de brosser un portrait positif de l’Allemagne auprès de ses élèves. La grande Histoire se voit toutefois déconstruite dans le film, par un montage d’archives, de vignettes satiriques et de contre-récits, la voix off étant assurée par un genou parlant, seul vestige du corps d’un soldat ayant participé à la bataille de Stalingrad. Le récit national est alors ramené à la matérialité des ruines, des survivances, et au fait que le récit historique est aussi affaire de négociations politiques. L’histoire, elle, y est traitée de façon éclatée, par des juxtapositions, des interruptions, des montages heuristiques, des détours ironiques, ou encore des contre-plongées archivistiques qui déjouent toute narration – et histoire – continue. Le montage, par association et souvent dissonant, relie des temporalités hétérogènes : scènes du quotidien, images d’archives, opéras, tableaux de Caspar David Friedrich, plans de ruines ou d’usines. Ces blocs visuels, sonores et textuels ne visent dès lors pas l’unité, mais la coexistence. Le film donne de cette façon à voir l’histoire du point de vue d’un genou et fait de cette articulation une métaphore du montage lui-même : un point de liaison précaire, mais vital, entre les morceaux d’un passé disloqué. Par-là, le film oppose la quête d’une « histoire positive » à une pratique de la discontinuité et du doute. Il génère, ce faisant, une réflexion sur la manière dont un pays, une institution, ou un individu, se racontent — et sur ce que ces récits laissent dans l’ombre.

À côté de La Patriote, le film Dar Ghorbat (In der Fremde, Sohrab Shahid Saless, 1975) en montrait un envers social et politique. Là où Alexander Kluge dissèque la fabrique du récit national, Sohrab Shahid Saless en filme les effets sur ceux qu’il exclut : les travailleurs immigrés (Gastarbeiter en allemand) turcs – réduits au silence dans l’Allemagne de l’Ouest. Le film, dont les quinze premières secondes condensent déjà l’aliénation d’un geste ouvrier répété à l’infini, expose la dépossession produite par le travail, la langue et le racisme. Après seulement quinze secondes de film, on a déjà parfaitement saisi le travail d’Husseyin, travailleur turc émigré à Berlin et personnage principal de In der Fremde, qui, toute la journée, place un morceau de métal sur une machine, en sectionne les extrémités puis recommence. Si l’aliénation passe par le travail, elle n’en est pas l’unique composante. C’est du moins ce que semble nous dire le réalisateur Sohrab Shahid Saless, lui-même ayant éprouvé l’exil et le racisme lorsqu’il vivait en Autriche. Dans son film, qu’il présente en introduction par un carton comme un film sur le mot « misère » (Enlend allemand), il peint avec une précision anthropologique les mécanismes implacables de l’aliénation dont la langue et le racisme en sont les ressorts les plus puissants.

Le personnage principal Husseyin, qui bricole en allemand, se retrouve ainsi détaché de son environnement. Dans les rues et le métro de Berlin, il n’est plus qu’un personnage esseulé traversant un décor sur lequel il n’a aucune prise. De la colocation où il habite avec d’autres compatriotes n’émane presque aucune solidarité non plus. Ils y vivent ensemble par nécessité, dans l’antichambre de la société allemande, condamnés à rester coincés entre deux pays. Sans la langue allemande, ils ne sont pas reconnus comme sujets et les Gastarbeiter sont réduits au silence ou à une caricature bestiale d’eux-même. Leur situation sociale et linguistique les maintient dans une forme de pauvreté affective, où relations amicales et romantiques deviennent difficiles à établir. Elle limite également toute évolution professionnelle, les cantonnant au statut d’ouvriers spécialisés célibataires. Dans cette mise à nu sans complaisance de la condition des travailleurs immigrés, une scène pose quelques jalons d’une émancipation possible. Husseiyin écrit à son frère vivant en Turquie. Par l’écriture, il prend le temps de se pencher sur sa condition, il se prend lui-même comme objet de réflexion et sort momentanément de son aliénation. Dans cette séquence seule le langage émancipe ; une fugue de courte durée qui ne permettra pas au personnage principal d’échapper au processus inexorable d’aliénation à l’œuvre.

Sans pouvoir en rendre compte film par film, les cycles consacrés aux gestes d’émancipation ont prolongé cette ligne : placer des histoires minorisées (luttes ouvrières, féministes, anticoloniales) dans des dispositifs où la parole n’est pas un supplément d’âme mais une méthode de production d’images. Là encore, la question n’était sans doute pas de « représenter » des luttes, mais d’inventer les formes qui les rendent opérantes dans la salle.

La grève des bénévoles n’a pas eu lieu

Qu’on l’ait seulement envisagée est un symptôme. La dépendance structurelle des festivals à une main-d’œuvre bénévole et à des financements publics fragilisés contraint leur capacité d’énonciation. À Lussas, l’appel à la grève — finalement suspendu — a révélé, plus qu’un désaccord ponctuel, les tensions d’une économie culturelle sous pression, où se combinent la précarité des équipes, une surcharge de travail, un manque de communication entre bénévoles et permanents, et des inquiétudes liées à la billetterie. Si le mouvement – dont nous n’avons eu que des échos – s’est essoufflé après discussion, il rappelle que la neutralité institutionnelle s’adosse toujours à une infrastructure invisible et à un ensemble de fragilités logistiques, affectives et politiques qui soutiennent la surface visible d’un festival. Cette situation met en lumière les contradictions auxquelles se heurte tout lieu culturel – et non Lussas spécifiquement – désireux d’assumer un positionnement politique. On demande aux festivals d’être des « espaces de débat » tout en les soumettant à des cadres économiques et administratifs qui incitent à la prudence. Si le festival veut se positionner, il lui faut protéger celles et ceux qui rendent ce positionnement possible — y compris face aux formes récentes de répression administrative qui visent les acteurs et actrices solidaires de la Palestine (on pense à la procédure de dissolution engagée contre le collectif Urgence Palestine). Dit autrement : la politique d’un festival commence par sa politique du travail, mais aussi par sa capacité à défendre l’autonomie du champ culturel face aux logiques de contrôle et de normalisation.

On l’a dit, programmer des films sur Gaza ne consiste pas seulement dans le fait de « témoigner ». Ce geste engage des questions plus vastes : comment accueillir des histoires, des mémoires, des présents, quand les conditions mêmes de parole et de circulation demeurent inégalement réparties ? Le festival a donné à voir des formes situées, souvent précaires (Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi et Fatem Hassona en témoigne), qui soulignent combien la production documentaire dépend d’un écosystème politique fait de réseaux, de financements, de soutiens, de libertés de mouvement, et, plus radicalement encore, de conditions de survie.

Transposé à Lussas, le geste d’Alexander Kluge suggère ceci : l’« histoire » que se racontent certaines institutions — neutralité, pluralisme sans conséquences, « devoir de mémoire » hors-sol — produit une archive à trous. On commémore les crimes passés, on didactise les leçons du XXᵉ siècle, mais certaines institutions culturelles (on pense ici à l’Allemagne notamment) s’autocensurent face au génocide présent. De ce point de vue, With Hasan in Gaza et La Patriote se répondent : l’un rappelle que filmer, c’est déposer des traces contre l’effacement, et que ces traces demandent des lieux pour survivre ; l’autre rappelle que ces lieux ne valent que s’ils acceptent de troubler leurs récits, de rompre avec les continuités confortables. Entre les deux, la séance autour de Maryam Tafakory a donné une méthode : défaire les évidences (du regard, des archives, des discours), faire parler les marges, se tenir contre les régimes de censure — y compris quand ils sont intériorisés par l’« objectivité » culturelle. La solution n’est ni l’abandon du travail historique ni sa simple actualisation thématique. Elle consiste à articuler rigoureusement récit du passé et action au présent, c’est-à-dire à faire du montage (au sens fort) la politique d’un festival : relier des images et des forces, produire des contre-cadres, assumer des solidarités empreintes d’effets matériels. Les initiatives amorcées pendant le festival, comme les agoras, les assemblée, les poèmes en salle, ou encore l’appel au boycott, esquissent une tentative d’infléchir ces rapports de force, et d’inscrire les gestes ponctuels dans une politique durable des institutions culturelle, impliquant que le devoir de mémoire ne devienne pas un alibi de l’inaction.

La lecture de poèmes par Doha al-Kahlout lors de la projection de With Hasan in Gaza a créé un contrechamp à une certaine saturation des images. La voix, incarnée, a interrompu la distance anesthésiante des flux, rappelant qu’en contexte de sur-visibilisation spectaculaire, la parole située reconfigure la salle de cinéma en espace de responsabilité partagée. La venue de Doha al-Kahlout, réfugiée et empêchée de retourner à Gaza, rendait tangible l’écart entre la circulation – symbolique ? – des œuvres et la circulation concrète des personnes. Ou plutôt, sa venue a notamment permis de rappeler à quel point la circulation des films doit s’accompagner de la circulation des personnes, en reconnaissant que la liberté de diffusion n’a de sens qu’à condition d’être accompagnée d’une liberté de circulation effective. Certaines initiatives, comme Some Strings ou Art Workers for Palestine prolongent cette réflexion et insistent sur le fait qu’une politique de la solidarité ne peut se réduire à l’accueil symbolique, mais qu’elle suppose des infrastructures partagées, des relais matériels, des formes collectives d’entraide entre artistes, travailleurs et travailleuses de la culture.