Festival La Rochelle Cinéma, 2025. Rétrospectives

Tant de nuits

Toujours enraciné autour du port, la 53e édition du Festival La Rochelle Cinéma, le FEMA, fut une fois de plus riche de restaurations et d’avants-premières, dont certaines ont été commentées ici (Miroirs n°3, Le Rire et le couteau, Sirāt, Oui) ou sont amenées à l’être (L’Agent secret). À côté d’une belle programmation consacrée au documentaire et d’un important panorama de films palestiniens de ces cinq dernières années, quelques hommages ont été rendus à des figures tutélaires ou plus secrètes, de Christian Petzold à Barbara Stanwyck, en passant par Jacques Demy et Judit Elek. Retour sur trois d’entre elles, qui ont fait une belle place à la nuit : la redécouverte Edward Yang, l’indémodable Pedro Almodóvar et Claude Chabrol, première manière.

Prologue

Toutes les écoles primaires de La Rochelle semblaient avoir été conviées à une des séances de Princes et Princesses (2000), titre iconique de Michel Ocelot, faisant suite au grand succès, deux ans plus tôt, de Kirikou et la Sorcière (1998). La nuit, dans une salle de cinéma, un garçon, une fille et un vieux projectionniste traversent l’écran pour interpréter leurs propres récits, contes anciens et futuristes dont on ne sait jamais trop la part d’improvisation ou de scénarisation, si les jeunes comédiens laissent libre cours à leur imagination ou, au contraire, se retrouvent prisonniers des griffes des morales féeriques. Une belle indécision qui se retrouve tout particulièrement dans son magnifique dernier segment, « Princes et Princesses », où à tour de rôle, et par le biais d’un baiser échangé, fille et garçon se métamorphosent en tout un bestiaire, dans l’espoir de retrouver leur enveloppe d’origine. Un passage animalier qui vient faire dérailler les archétypes du conte, jusqu’à son ultime pied de nez : s’ils retrouvent leurs habits princiers, c’est dans une inversion des genres dont ils semblent se satisfaire – tout particulièrement la princesse, désormais affublée d’une armure et d’une épée. Salle comble, pleine d’enfants donc, qui s’est emparée de la structure du film : chaque baisser de rideau fut l’occasion d’applaudissements nourris, remerciements autant qu’appels d’une nouvelle histoire, pour une Shéhérazade retrouvant toujours son souffle. Et plaisir personnel, devant ce théâtre d’ombres lui-même plongé dans l’obscurité, de redécouvrir un premier souvenir de spectateur.

Edward Yang – D’autres vies que la mienne

Dans l’ouverture de Mahjong (1996), filature ne rime pas avec certitudes. Alors qu’un groupe de garçons est contraint de déguerpir au beau milieu de la nuit, la voiture derrière eux ne sait qui suivre, qui tuer. Un état d’indécision constitutif des films d’Edward Yang, figure du renouveau du cinéma taïwanais dans les années 1980, décédé bien trop tôt, en 2007, et auquel le FEMA, la Cinémathèque française et Carlotta ont rendu hommage cet été. Au cœur de Taïwan, et particulièrement de Taipei, Yang n’a cessé de filmer les solitudes urbaines et nocturnes de son temps, jonglant avec les archétypes, guettés par l’esprit de fuite. Gangsters, working girls ou businessmen, il s’agit toujours d’enfiler un costume (parfois) trop grand et de se mettre en représentation, d’assimiler des postures et des comportements afin de renvoyer une image précise de soi, et par là même construire sa propre identité – du film de mafieux mélancolique (Mahjong), à la comédie sociologique plus éreintante et criarde (Confusion chez Confucius, 1994). Une Comédie Humaine virevoltante où une situation n’est jamais à prendre pour argent comptant : dans Mahjong toujours, un groupe de jeunes frappes vivant en colocation met en place un petit numéro composé de fausses disputes pour faire passer une fille des bras de l’un à l’autre. Cette dernière, qui pense prendre le dessus au fil de l’échange, n’est en fait que le jouet de ces désirs masculins.

Réinvestir des lieux dépeuplés, des intrigues éculées pour se les réapproprier, mais aussi s’en distancer, comme avec cette planque transformée en chambre noire dans The Terrorizers (1986). Prennent forme des ballets de corps en quête de sensualité et d’affection (dans Mahjong, le jeune Hong Kong pleure d’avoir embrassé une femme, tandis que son camarade Little Bouddha n’arrive pas à formuler son besoin d’être aidé), en parallèle des flux d’argent, mouvements invisibles et dématérialisés qui régissent les interactions urbaines – métaphore (très) explicite du capitalisme roi. D’où, sans doute, à mesure que s’installent ces situations stéréotypées, un passage progressif d’une logique collective et chorale à une fragmentation et un isolement, à l’image du portrait photographique de The Terrorizers, amas de tirages qui finissent par former un visage sur un pan de mur. Les protagonistes d’Edward Yang, à force de va-et-vient d’une identité à l’autre, semblent sur un fil, en équilibre au bord du vide (beaucoup de baies vitrées et de fenêtres, d’où l’on saute parfois), en miroir des mouvements de balanciers qui peuplent The Terrorizers, ceux d’une ampoule ou d’un appareil photo.

Toutes les vies semblent interchangeables, procèdent d’une volonté d’accaparement, de transmission, mais aussi de pure observation. Traquer, parfois imiter, relève d’un double mouvement : comprendre l’autre et lui permettre de se comprendre. Un mantra qui pourrait être celui de Yang-Yang, petit garçon de Yi Yi (2000), fresque intergénérationnelle et sublime dernier écrin du cinéaste. Lorsqu’il reçoit un appareil photo, celui-ci est pris d’une envie : photographier un moustique qui se balade sur son palier. Regard de doux entomologiste qu’il prolonge sur ses semblables, prenant en photo leurs nuques, pour enfin leur permettre de voir ce qu’il y a derrière, cette portion du visible qui leur est ôtée. Adieu à un millénaire autant qu’accueil chaleureux du suivant, Yi Yi touche à une plénitude où chaque personnage, chaque situation s’inscrit dans une forme bicéphale : une ex-fiancée vient faire un esclandre à un mariage, la mariée lui rendra la pareille dans une séquence plus tardive ; Ting-Ting, la sœur de Yang-Yang, se projette dans l’histoire d’amour de sa voisine en fréquentant son petit ami ; le père, NJ, croise un amour de jeunesse sans heurts en sortant d’un ascenseur, celle-ci revient pour lui faire un scandale. Yi Yi s’ouvre sur un mariage, choisi « le jour de toutes les chances », et se clôt sur un enterrement. Entre les deux, une multitude de compositions, d’existences qui parfois débordent (la bière régurgitée par le marié) ou aux limites corporelles repoussées (Yang-Yang s’essaye un moment à l’apnée), dans l’espoir secret de trouver un point d’équilibre et de compréhension. Mais soin et patience ne sont pas forcément les maîtres-mots de cette réussite, en témoigne la plante dont doit s’occuper Ting-Ting pour un cours, et qui, au contraire de celle de ses camarades, fane d’avoir été trop arrosée – trop soignée.

Pedro Almodóvar – Fantômes des cavernes

Les films de Pedro Almodóvar n’avaient rien d’une redécouverte, y compris les premiers titres, comme l’hilarant Dans les ténèbres (1980), où une chanteuse trouve refuge auprès de bonnes sœurs prénommées Sœur Vipère ou Sœur Rat d’égout. Cet hommage en dix-huit films était plutôt l’occasion de faire un point, de la Movida des années 1980, aux films secs et rentrés des années 2010-2020. Almodóvar, et c’est le reproche qui s’entend à chaque sortie, aurait délaissé la folie de ses débuts pour la troquer contre un froid esprit de sérieux. S’enfermer dans ce schématisme reviendrait à ne pas voir que son cinéma a toujours eu ce caractère mortifère, en témoignent les rites ensanglantés de Matador (1986) ou de La Loi du désir (1987).

Même un film aussi solaire, séducteur et plein de bagout que Volver (2006) est peuplé de cadavres et de spectres. L’énergie séductrice déployée par ses héroïnes (et un récit tout en secrets) y côtoie un art de la retenue, où le refus des larmes devient la source même de l’expansion lacrymale. L’existence colorée et pleine de névroses réjouissantes n’a pas valeur d’absolu, elle finit toujours par prendre congé. Quand, dans d’ultimes plans nocturnes, Irene (Carmen Maura), revenue d’entre les morts, demande à sa fille Raimunda (Penélope Cruz, qui chez Almodóvar se réaffirme comme l’une des plus grandes actrices au monde) de ne pas la faire pleurer, car « Les fantômes ne pleurent pas », elle explicite ce tiraillement. Pleurer reviendrait à trahir l’illusion, n’en garder que la part réconfortante, sans en payer le prix : Irene s’enferme chez sa voisine mourante pour rester à son chevet, ne déjoue d’aucune façon le destin qu’elle a manipulé (le maquillage de sa propre mort dans un incendie plusieurs années auparavant). Elle se doit, in fine, de rester ce fantôme. Le secret almodóvarien se niche peut-être dans ces interstices, où l’effusion mélodramatique cède le pas à la cruauté du présent, au poids de la culpabilité.

En quarante ans, le cinéaste, désormais seul maître du mélodrame réflexif, c’est-à-dire d’une projection fictionnelle à partir du deuil (tout ce autour de quoi tournait le sans doute mésestimé La Chambre d’à côté, dont les rebondissements pourraient surgir des forces de création de l’écrivaine interprétée par Julianne Moore), n’a donc cessé d’alimenter sa machine morbide. Mais en dépit de sa dimension métaphorique (le cinéma comme mise à mort), celle-ci repose toujours sur de la matière, une organicité : le sexe géant, dont on perçoit les sécrétions, traversé par un homme miniature dans le film en noir et blanc de Parle avec elle (2002) ; les pets de la mère dans Volver, premiers indices pour ses filles d’une résurrection ; les caresses de Harry Caine/Mateo Blanco (Lluís Homar) sur son téléviseur, qui malgré sa cécité cherche à retrouver le visage de son amour tragiquement disparu dans Étreintes brisées (2009).

Au-delà de son caractère d’évidence, par sa dimension autobiographique, Douleur et Gloire (2019) marque un sommet et affirme le caverneux comme matrice de son art. Avec ce portrait de Salvador Mallo, cinéaste parasité de douleurs physiques et psychiques, campé par un Antonio Banderas qui n’a jamais autant semblé au bord de ses émotions, Almodóvar retourne à l’origine, de la piscine métaphoriquement amniotique en ouverture, aux souterrains où a grandi son jeune double. Tout le film converge vers un souvenir d’enfance : Salvador, resté chez lui car fiévreux, contemple un maçon (auquel il a appris à lire et écrire) se lavant nu, puis s’écroule, irradié par cette déflagration érotique et le faisceau de lumière au-dessus de sa tête. Mais la transmission de ce ressouvenir érotique (et donc érectile) dévastateur, prend sans cesse des détours, part de la masse de couleurs mélangées du générique pour arriver à une expression personnelle. « Le bon acteur, ce n’est pas celui qui pleure, mais celui qui lutte de toutes ses forces contre ses larmes », déclare Salvador, pour mieux dire ce besoin d’impudeur pudique qui rejaillit lors d’une représentation théâtrale : sur scène, son ami et comédien Alberto interprète un de ses textes, adressé à un amour passé, qui s’avère se trouver dans la salle et reçoit, les larmes aux yeux, cette confession dérobée. C’est par ces chemins de traverse de la création, qui font passer de l’ombre à la lumière les histoires d’amour passées, que Douleur et Gloire touche à un caractère universel. Faire remonter le deuil à la surface, se laisser irradier par lui, puis le voir disparaître. Et dans l’attente d’une prochaine bouffée de souvenirs (ces réminiscences liées aux vapeurs d’héroïne ne peuvent qu’évoquer celles d’Il était une fois en Amérique), le mettre en scène, de façon détournée, avec ce plan où, en un travelling, les souvenirs de Salvador avec sa mère deviennent les plans de son propre film.

Claude Chabrol – Dénis de bourgeois

Nicolas Pariser disait justement, avant une projection du mal connu Juste avant la nuit (1971), que Chabrol filme des bourgeois qui refusent d’être des bourgeois. En d’autres termes, la bourgeoisie pompidolienne, pour parler des grands chefs-d’œuvre des années 1960-1970, s’absout de tout soupçon, sous couvert d’art moderne et de mœurs plus légères. Si les films présentés à La Rochelle et ressortis dans les salles cet été, du Beau Serge (1958) aux Noces rouges (1973), permettaient de rendre à Chabrol sa grandeur de metteur en scène du point de vue du cadre, de la composition et des mouvements d’appareil (beauté des jeux d’ombres et de lumière, qui semblent tout droit sortis du cinéma italien), ils ont surtout remis en lumière la force politique de Chabrol, son acuité vis-à-vis de rapports sociaux mis en bocal (Les Bonnes Femmes et Les Cousins semblent filmés dans un aquarium), des processus de domination et de perversion, même si sa dimension balzacienne se fait parfois un peu trop volontariste (Les Cousins en fausses Illusions perdues).

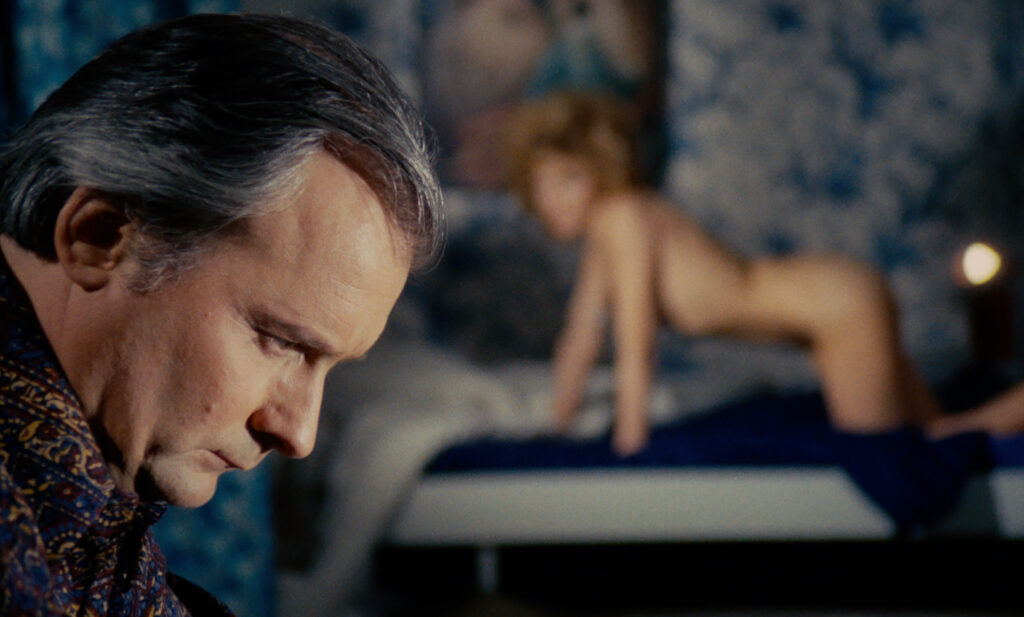

L’ouverture de Juste avant la nuit, qui ne peut qu’évoquer Psychose et cette fenêtre choisie presque par hasard, traduit bien cette volonté de disséquer la pensée bourgeoise et ses fantasmes, en plongeant au-delà de son crâne. Après un travelling qui entraîne le spectateur derrière une fenêtre, donc, le visage de Charles (Michel Bouquet) apparaît de profil en plan rapproché, la tête basse, avant que ne se dessine, floue à l’arrière-plan, une figure féminine nue et à quatre pattes, dans un face-à-face impossible. Bouquet (perfection absolue du visage glacé sous ses joues rebondies) s’avance alors, serre ses doigts autour du cou de cette femme, et les frontières se brouillent. Ce qui prenait la forme d’un jeu de domination devient un meurtre, et la pièce se retrouve scindée en deux, Charles étant séparé du corps par un rideau. Le meurtre devient une ellipse, un événement qui sera sans cesse relégué du côté du déni (de Charles d’avoir tué, du mari vis-à-vis de l’adultère). Il faut refouler, errer dans les rues et se mettre à boire, pour laisser cette image dans le régime du fantasme, et non en faire une réalité.

Lorsque Charles consent à se décharger moralement, en avouant son crime à François (François Périer), ami de Charles et mari de la victime, il le fait pour obtenir son absolution. Mais du point de vue du confesseur, dans une discussion où les deux hommes se dissolvent dans la nuit noire, là n’est pas le problème : il n’y a pour lui rien à absoudre. C’est comme si le meurtre ne pouvait découler d’un adultère aux fantasmes tordus, impliquer des personnes de leur rang social. Aucune raison de se dénoncer, de venir mettre en branle la maison bourgeoise – d’ailleurs François ne confiera jamais aux policiers avoir croisé Charles le jour de l’assassinat. La séquence est ahurissante parce que la panique morale est du côté de Charles et de son cas de conscience, et non de François qui, sans être un instant cynique ou léger vis-à-vis du macabre, se place du côté du calme et d’une forme de dignité. À Charles de continuer à ravaler ses velléités de crise morale, ce qu’il fait au dernier plan, acceptant le verre de whisky offert par son épouse, dont la couleur se confond avec le poison qu’elle lui a substitué. « Fais la nuit », lui demande-t-il. Et les ténèbres reviennent.

Un même processus de préservation de l’espace bourgeois est à l’œuvre dans La Femme infidèle (1969), où Charles (encore, et de nouveau interprété par Michel Bouquet), commet l’irréparable en découvrant que sa parfaite épouse Hélène (Stéphane Audran, dont on ne dira jamais assez la grandeur, sa stature et son humour) a un amant. Le geste meurtrier de Charles, bien moins costaud que son homologue, n’est pas tant l’expression de la crainte d’être quitté (au fond Hélène n’attend rien de cet amant, n’a pas prévu de mettre en faillite sa situation conjugale) qu’un coup de sang vertical en miroir de sa propre déréliction. Impuissance, perte de crédibilité, possible effondrement d’un cadre, tout cela se mêle sur le visage liquéfié de Charles, incapable de tenir son scénario de couple libertin – « Vous avez une sale gueule » lui lance même l’amant juste avant de sentir une statue s’écraser sur son crâne, face au visage blême de Charles, qui répond que oui, il a une sale gueule.

Sale gueule de bourgeois, en effet, mais Chabrol s’intéresse à ce qui constitue son atmosphère, son bonheur autant que sa faillite. Lors d’un déjeuner, un recadrage transforme une espèce de véranda en un tableau ou un cadre photographique. Cette délimitation, c’est celle de tout le film, où s’inscrit une infinie galaxie de gestes quotidiens, qui construisent ce fameux cadre (une poire coupée avec des couverts, une manière de dire je t’aime). Et puis il y a la terreur dans le regard d’Hélène lorsque son mari revient à la maison et la découvre au téléphone. Les mondes semblent s’interpénétrer pendant un court instant et mettre en péril la vitrine à papillons, le tableau si savamment composé. Le dernier plan pousse cette logique de figement et de saturation à son paroxysme. Charles, escorté par la police, s’éloigne de la maison, de son épouse et de son fils, et le plan qui accompagne son regard se trouble légèrement. Il fait de la demeure bourgeoise une image idéale et pourtant irréelle, guettée par une forme de décomposition dont les gestes évoqués, tendres et stéréotypés, en seraient l’origine même.

Chabrol se promène dans des territoires mentaux que peu osent arpenter, où ont lieu des confrontations quasi-mythologiques, notamment avec Jean Yanne en figure de meurtrier illisible (Le Boucher et Que la bête meure). Si de splendides rayons ensoleillés illuminent un bateau à la fin de Que la bête meure (1969), où humain et bête sont renvoyés dos à dos, grand nombre de ses œuvres s’installent dans la nuit, voire s’y concluent. De la séquence clé de Juste avant la nuit, tractations dans l’ombre qui ne visent qu’à préserver le vernis bourgeois, au final du Boucher (1970), où Yanne et Audran effectuent un trajet silencieux et nocturne en voiture, laissant la seconde face à l’énigme irrésolue de ce meurtrier qui lui offrait des gigots comme des bouquets de fleurs. Alors on pense, face à ces états de sidération et d’hésitation où l’on ne sait comment garder prise, à un des derniers films de Chabrol, qui, on l’espère, profitera un jour d’une ressortie en salles. Dans L’Ivresse du pouvoir (2009), Isabelle Huppert, coupe au carré et faux-double d’Eva Joly, soupire dans la nuit, elle la juge d’instruction lassée, « Qu’ils se démerdent ». Une maxime que nous glisse le cinéaste, ou peut-être le mal en personne.