FID Marseille, 2020

Notes festivalières

Premier grand festival de cinéma à ramener les spectateurs dans les salles depuis le confinement, le FID Marseille s’est tenu du 22 au 26 juillet, dans une édition raccourcie, amputée de ses écrans parallèles, mais augmentée d’une nouvelle compétition, intitulée « Flash », réservée aux films courts. La joie retrouvée de la projection en salle et des discussions sur les films à la sortie des séances ne pouvait dissimuler l’étrangeté de la situation : plus inquiétant encore que les foules sans yeux des films en 3D, le public masqué du festival teintait les projections d’une froideur fantastique et inhumaine qu’amplifiait la tendance lourde de la sélection, celle de films à dispositif centrés sur des documents, des archives ou des traces, dans lesquels la figure humaine se limitait souvent à sa voix ou à ses mains, quand elle n’avait pas totalement disparu.

Il y avait dès lors une émotion particulière à redécouvrir la nudité d’un visage à l’écran. Rien de plus nu qu’un visage endormi, replié dans la profondeur silencieuse d’un songe, apparaissant à peine dans l’épaisseur granuleuse d’un gros plan assombri par la nuit : trois films de la compétition Flash en faisaient éprouver l’expérience, et sa rareté nouvelle. Rêverie garrélienne sur les gestes et les paysages de l’amour, A dança do cipreste de Francisco Queimaldela et Mariana Calo faisait se côtoyer l’infiniment petit et l’infiniment grand, gros plans d’insectes et paysages à perte de vue, trouvant comme moyen terme le visage d’un couple nu tendrement enlacé dans un champ, au soir tombant — le passage irréel d’une étoile de mer dans l’eau d’une petite grotte était peut-être leur rêve commun. Si A dança do cipreste évoquait les poèmes telluriques de Garrel, époque La Cicatrice Intérieure, l’ouverture des Épisodes – Printemps 2018 (Prix Premier Film) de Mathilde Girard faisait davantage penser à l’économie de ses derniers films, leur épure aux arêtes vives : d’abord, le gros plan du visage endormi d’une jeune fille que réveille le bruit de la ville ; ensuite l’interminable récit de son rêve à un ami : histoire délirante de deux bébés, l’un visible et l’autre invisible, nés ensemble de deux pères différents dans une communauté amish, moment jubilatoire d’un film dédié à l’écoute patiente et bienveillante d’une parole sur soi, de sa difficile élaboration ou de son refus souverain. Présenté dans la même séance, et salué par une mention spéciale du même Prix Premier Film, Heliconia de Paula Rodriguez Polanco a pour héroïne une adolescente qui ne cesse de somnoler, dans sa chambre pleine d’images pieuses, dans des arbres pleins de replis majestueux ou dans une baignoire installée sur une terrasse luxuriante. Dans l’épaisseur magnifique d’un grain super 8 où tout tend à fusionner, l’endormissement et le rêve se donnent dans une même image, celle où naît le désir de la jeune fille dont le film est le conte cruel et sarcastique. L’histoire d’un trio amoureux sur fond de baignades estivales et de balades en motos est certes un peu convenue, mais la grâce avec laquelle la jeune cinéaste colombienne capte visages et paysages, moments fugaces et présences charnelles, est l’une des plus belles promesses du festival.

L’existence du mal

Deux grands films un peu étrangers au reste de la sélection, et d’ailleurs oubliés du palmarès, ont marqué cette édition par leur inactualité, par leur croyance straubienne dans les pouvoirs de la voix, des gestes et des lieux. Leur recours à la puissance du mythe éclairait le reste de la programmation d’un regard plus ancien et plus profond sur l’existence du mal, qu’ont traqué la plupart des films présentés sans toujours parvenir à trouver la bonne distance. Toda la luz que podemos ver, présenté en première internationale après son passage au FICUNAM, est le film fou d’ambition d’un jeune cinéaste mexicain de 23 ans, Pablo Escoto Luna. Confondant les guerres et les révolutions des deux derniers siècles, le récit suit deux fugues amoureuses pour s’extraire d’un pouvoir colonial jamais montré, mais décrit comme parent du grand banditisme. « Anarcho-sentimentalisme », prononce un moment l’héroïne : le film est une ode à la puissance de l’amour à fonder un nouvel ordre, soumis aux seules lois magiques de la terre, des traditions et du cosmos. Les récits épiques alternent avec les fuites, et l’on peut pardonner à la jeunesse du cinéaste l’excès en tous sens qui sature le film — excès d’intentions, d’inventions, d’effets, qui égare parfois le regard du cœur brûlant du récit, ce volcan Popocatépetl qui porte le nom d’un guerrier de la mythologie aztèque, mort d’une peine d’amour. Aussi épuré et délicat que Toda la luz que podemos ver est foutraque et débordant, Amor Omnia de Yohei Yamakado proposait l’expérience la plus folle et la plus sereine du festival : une lecture intégrale, dans le noir et en latin, des Bucoliques de Virgile, chacune des dix églogues étant séparée par une séquence en 35 mm montrant un petit groupe d’amis travaillant ou rêvassant au poème antique. La quatrième églogue faisait à son tour rêver le spectateur pensif ou distrait à ce que pouvait être un film de cinéma : Virgile y chante le nouveau siècle, une Arcadie féconde et fleurie, faite pour l’amour et la joie. Et pourtant, subsisteront le travail des champs, et la guerre qui fera naître un nouvel Achille. L’Arcadie n’est rien d’autre que notre monde, fait de la beauté et du manque, de la plénitude et de la négativité, de l’expérience de la joie et de l’épreuve du mal : rien que notre monde, mais tel qu’il est chanté par un poète, ou admiré par un cinéaste. Sur cette lecture, des chants d’oiseaux se font délicatement entendre ; puis le plan suivant ne montre rien que le bleu du ciel, célébré par la musique d’une flûte de pan. Peu de films se réjouissent suffisamment de l’existence du monde.

La sélection française, très politique (deux films se passaient à Calais, Northern Range d’Olivier Derousseau [mention spéciale du Grand Prix de la Compétition internationale] et Little President de Christophe Clavert, un à Porte de la Chapelle, C’est Paris aussi, de Lech Kowalski [Grand Prix de la Compétition française], pour une fois de plus raconter les migrations contemporaines), était dominée par deux films qui ont su trouver, grâce à un dispositif d’improvisation théâtrale, la bonne distance pour raconter la violence d’État et faire advenir une parole qui l’exorciserait. Dans Barrage d’arrêt fixe et fermé au niveau du Carrefour Hamdalaye (mention spéciale du Prix Georges Beauregard), Thomas Bauer invite les survivants d’un massacre commis en 2009 par la garde présidentielle de Guinée à mettre en scène le procès qui leur est refusé depuis plus de dix ans par l’État. Sur une terrasse de Conakry, les hommes jouent les différents rôles d’une scène judiciaire à laquelle l’usage du français, la robe du juge ou l’insistance des témoignages sur l’un des militaires coupables, surnommé De Gaulle, donnent l’aspect d’une parodie glaçante d’un vestige colonial. Le faux procès est l’apprentissage collectif de codes étrangers, incorporés à coups de conseils et de corrections entre les actants, pour qu’un jour justice soit rendue. Le dispositif mis en place par Nathan Nicholovitch dans Les graines que l’on sème (Prix Georges Beauregard) est à la fois moins visible — il s’insère dans le genre rebattu du film de lycée — et plus retors. Le cinéaste a réalisé le film dans le cadre d’un atelier cinéma avec une classe de premières L d’un lycée d’Ivry-sur-Seine. Quand il est arrivé, six lycéens venaient d’être placés en garde à vue pour avoir tagué « Macron Démission » sur l’enceinte de l’établissement. Nicholovitch a décidé de créer une fiction à partir de cette situation, mais en la dramatisant par l’ajout d’un événement traumatique : l’une des prévenues aurait été tuée lors de sa garde à vue. Idée cruelle, un peu perverse, mais paradoxalement libératrice, qui engendre un déferlement de paroles. Du discours de la messe d’enterrement d’une grand-mère engagée dans une lutte de reconnaissance du meurtre de sa petite-fille à l’exhortation lyrique de la professeure principale à s’élever à la hauteur de l’événement, c’est toute une machinerie discursive des combats de gauche que le film observe méticuleusement. Entre ces deux grands moments, la parole hésitante et maladroite des adolescents, où se mêlent les résidus de l’enfance, les narcissismes de la jeunesse et la naissance d’une colère politique. On n’aura jamais vu Chiara, la lycéenne tuée, et pourtant le film ne sortira jamais du temps deuil : sa mort n’est que le MacGuffin qui permet à la fiction d’explorer l’espace étroit qui sépare l’accablement de la lutte, sans occulter la part de folie que la douleur porte en elle. Comme lorsqu’une adolescente confie à la psychologue scolaire ses masturbations ponctuées par des visions du visage de la morte. Ou comme lors de cet incroyable chant entonné par tous dans l’église, lors des funérailles, une prière dédiée aux policiers dans l’espoir qu’un jour ils deviennent enfin humains.

(O.C.)

Corps, cartes, graphes

S’abstrayant d’une tradition accordant au visage le primat de la représentation pour enrichir le film de nouveaux types d’interfaces, nombreuses étaient les œuvres qui venaient disputer au cinéma le monopole de l’expérience sensible du monde. Ces propositions rappelaient la longue lignée, dont le cinéma n’a jamais été qu’un avatar, des enquêtes plastiques sur la nature de la réalité ; enquêtes dont le terrain et la méthode hybride et intermédiale sont les plus à même de mettre en doute l’illusion d’une expérience unitaire. Au risque parfois de frayer avec la paranoïa complotiste (Forensickness explorant les tréfonds des communautés internet sur Reddit) ou les communications ultramondaines (Point and Lines to Planes pour partie filmé à l’iPhone puis converti en 16mm).

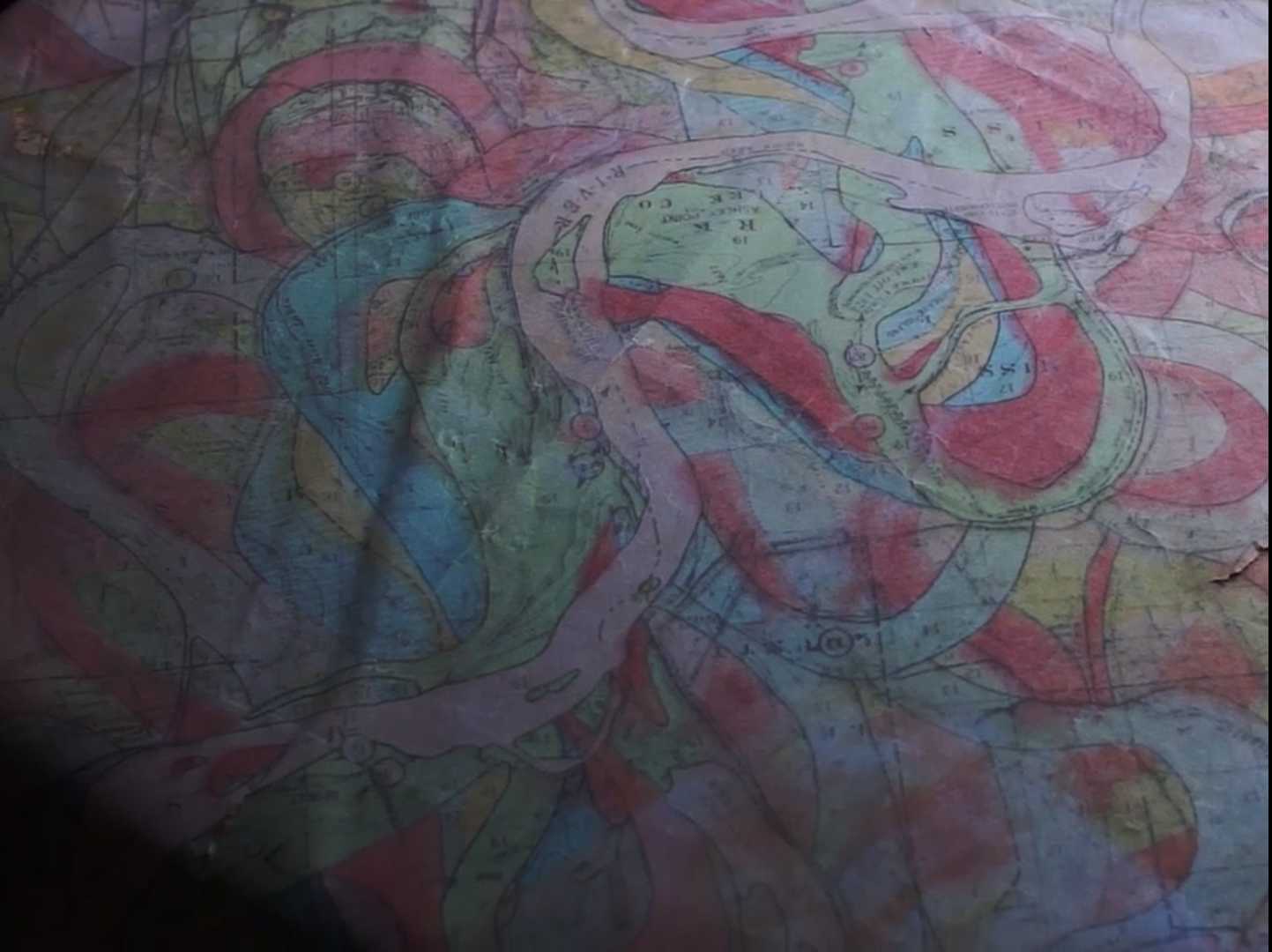

Sweat d’Elsa Brès débute comme un film d’époque minimaliste : un explorateur, chemise bouffante à la mode du XVIIème siècle français sur les épaules, est abandonné dans une jungle indéterminée, avant que la présence d’une ligne à haute tension et d’une quatre-voies à l’arrière-plan ne trahisse rapidement la date et les lieux de son errance. L’arpentage de ce corsaire loufoque, muni d’une carte jaunie et visiblement dépassée de la Louisiane, égrenant sans interruption le compte d’une mesure sans objet défini (tour à tour calculée à l’empan, à la foulée ou à la seconde), déterminera les contours mouvants d’un film dévoué à la description d’espaces impossibles — et dans lequel le personnage du prélude finira par se noyer. Prenant le Mississippi pour paradigme d’une cartomanie sans cesse défiée par les forces du territoire, Elsa Brès rappelle fugitivement à l’écran l’entreprise du cartographe du génie militaire américain Harold Fisk, qui de 1941 à 1944 avait tracé sur une carte d’état-major les méandres fantômes du « Nil d’Amérique » avant que son cours ne soit définitivement fixé par la main de l’homme. Imprimée sur papier, elle finira déchirée entre les pattes d’un chien. Sa débauche de couleurs magnifiques et son tracé sinueux seront plus tard remémorés par la lueur verdâtre d’une carte interactive manipulée sur écran tactile, celle du site de cartographie des vents EarthWindMap, braquée sur le delta : traversé de flux éolien à mesure qu’est décrite en voix off la remontée obstinée des saumons le long de cette « rivière démente » (psycho river), l’écran témoigne de cette impossibilité fondamentale à tracer une frontière étanche entre les différents états de la nature et de la matière. Essai de cartographie vécue, Sweat se présente jusque dans sa dernière forme comme une réaction du corps à l’environnement : dans une ultime scène nocturne, dérivant sur le fleuve, un torrent d’insectes attirés par la lumière cherche à imprimer sa marque sur le corps nu du personnage féminin. Le dispositif, qui n’est pas sans rappeler celui de Moth de Stan Brakhage, parachève le projet d’une archivistique sensible dans laquelle l’histoire des êtres serait nécessairement abandonnée au profit de celle de leur transformation.

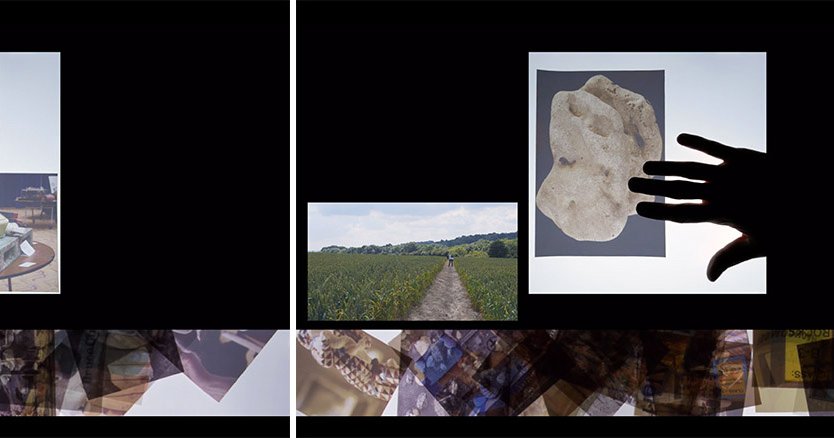

Épure plus radicale encore, Gyres 1-3 d’Ellie Ga emprunte sa disposition horizontale aux bancs de sables où s’échouent les déchets du monde industriel et où parfois, comme sur l’île grecque de Symi, affleurent des ex-votos mis en bouteille avant d’être confiés au courant têtu qui les ramène invariablement sur la grève, au pied du temple de Saint Michel Archange. À la manière des étals tendus par les revendeurs de beachcombing (cette chasse au trésor littorale dont elle filme longuement les découvertes sur la côte Pacifique des Etats-Unis) la réalisatrice constitue sur la partie basse de l’écran son propre banc de montage où toutes les images du film sont, avant leur actualisation, mise à la vue de tous·tes, on display. Au-dessus de cette matrice où les mains de la cinéaste viennent piocher les figures du film sous forme de diapositives, une fenêtre lumineuse se découpe dans l’écran, lui permettant d’assembler ces images, voire de les superposer, au fur et à mesure que le récit se déroule en voix off. Ce n’est qu’au moyen de ce dispositif singulier, à cheval entre montage et performance (l’œuvre a d’ailleurs été présenté au Whitney Museum en 2019), épousant le rythme du sac et du ressac, que se démontre l’hypothèse formulée par le film, cherchant à accorder la pratique du montage avec la composition marémotrice dont les débris relâchés par les gyres, ces tourbillons marins, laissent imaginer le chiffre secret. Mais cette observation des mers, si elle s’appuie épisodiquement sur une parole scientifique (dont on dit qu’elle remonte au moins jusqu’à une expérience menée par Aristote et Théophraste exilés à Lesbos) se reconnaît mieux encore dans le tremblé de la main d’un vieux savant traçant imparfaitement le trajet toujours mystérieux des gyres de la Méditerranée : elle cherche plutôt ses devanciers parmi les poètes, Ossip Mandelstam, Paul Celan ou Yannis Ritsos. « It’s free data » rappelle la cinéaste, reprenant au poète russe l’invitation à la lecture, et donc à l’interprétation, des reliques du courant, dès lors toutes requalifiées en « bouteille à la mer », véritable métaphore organisatrice du film[11][11] « Pourquoi le poète ne pourrait-il s’adresser aux siens, à ceux qui lui sont naturellement proches ? Lorsque survient l’instant décisif, le navigateur jette à l’océan la bouteille cachetée qui renferme son nom et le récit de son aventure. Bien des années après, vagabondant parmi les dunes, je la découvre sous le sable et, à la lecture de la lettre, j’apprends la date des évènements et les dernières volontés du défunt. J’étais en droit de la lire. Je n’ai pas ouvert une lettre adressée à autrui : la lettre cachetée dans la bouteille est adressée à celui qui la trouve. Je l’ai trouvée. J’en suis donc le destinataire secret. » (Ossip Mandelstam, « De l’interlocuteur », De la poésie, 1990, p. 60-61)..

Déchets, débris, poèmes scellés (raconte la légende) dans des bouteilles par Ritsos alors emprisonné par le régime des colonels, mais aussi décombres du tsunami japonais ou épaves des embarcations de fortune des familles migrantes contemporaines, autant de fragments dont la narration par vagues superposées accrédite une conception moderniste de l’histoire reprise à son compte par la cinéaste. Devant de telles redites, rien ne symbolisera mieux l’inquiétude de la cinéaste que le mépris à notre égard qu’elle imagine être le propre des déchets industriels, nous obligeant à nous regarder nous décomposer du haut de leur éternité imputrescible. Angoisse redoublée par cet axiome de l’histoire des peuples qu’elle déduit de celle des courants : « It’s called a nuisance if we can’t get rid of it. »

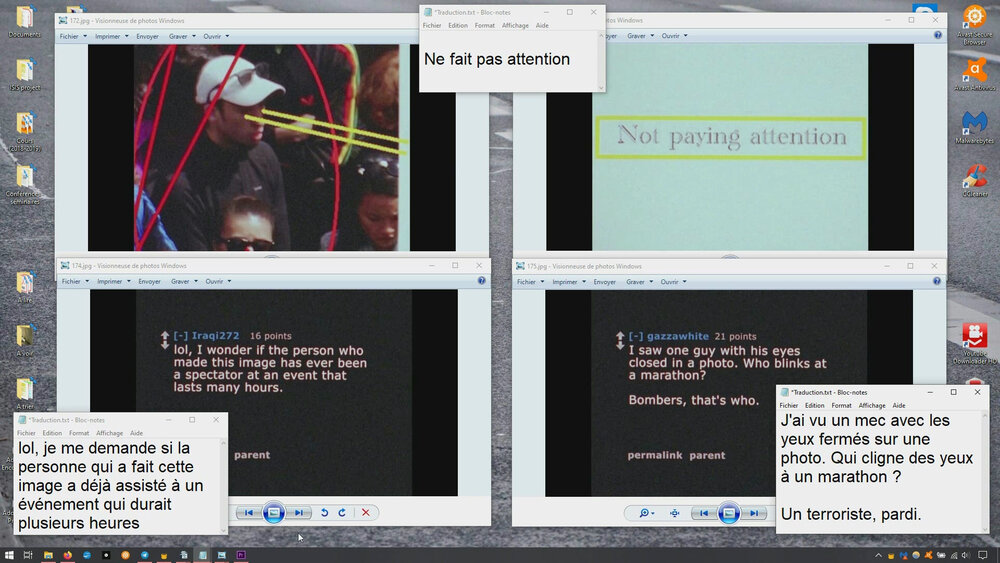

Autre artiste assise à la table de travail, déployant à vue, sur ordinateur, le montage de son film et le déroulement de son enquête visuelle, Chloé Galibert-Laîné met en scène dans Forensickness (raflant deux mentions spéciales, celle de la compétition française et de la compétition du Centre National des Arts-Plastiques) sa plongée hypermédiatique au cœur des images de Watching the Detectives de Chris Kennedy. Présenté au FID en 2018, ce film tourné en numérique puis porté en 16mm s’intéressait à une communauté Reddit de détectives acharnés, travaillant à l’analyse d’un corpus d’images prises quelques instants avant l’attentat de Boston, survenu en 2013. Couvertes de cercles de couleur, de flèches et de numéros, reliant des visages et des sacs à dos jugés suspects par les redditers, ces photographies si agrandies finissent par ressembler davantage à un amas de pixels que fixerait inlassablement un David Hemmings numérique qu’à une potentielle preuve de l’identité des coupables. Pourtant, l’enquête collective a mobilisé, plusieurs années durant, un nombre croissant d’internautes et suscité plusieurs milliers de contributions, révélant une forme de frénésie interprétative que la réalisatrice retrace — avant d’elle-même en faire l’expérience d’abord ludique puis progressivement angoissée.

Ce desktop documentary est à replacer dans la lignée de ses premières oeuvres, qui s’apparentent au genre de l’essai vidéo — notamment Reading // Watching // Benning qu’elle coréalise en 2018 avec l’essayiste américain Kevin B. Lee, alors en résidence au sein du tout nouveau Institut Harun Farocki de Berlin. La cinéaste prend en effet manifestement place dans la continuité des œuvres du réalisateur-vidéaste allemand, telles que Schnittstelle (1995) ou Videogramme einer Revolution (1992), où l’artiste apparaît d’abord comme monteur. Plus en amont encore, c’est sur les traces de Walter Benjamin, à qui elle rendait récemment hommage dans Flânerie 2.0, et de l’idée d’un « inconscient optique » qu’elle propose les fondations d’un critical cinema en régime Internet, pratique communautaire ludique visant à débusquer les relations secrètes existant entre plusieurs faits filmés et à produire l’explication permettant de rendre compte du plus de détails possibles. Là où Benjamin argumentait qu’une expérience renouvelée de la réalité était mise au jour dès lors qu’elle était vue au prisme de la « dynamite de ses dixièmes de secondes » sur la pellicule, la forensickness — nouvelle « pathologie de l’investigation » dont les forums constituent le biotope privilégié — devient ainsi le mode contemporain d’un rapport fondamentalement collectif, qu’il soit collaboratif ou polémique, aux images.

Les chemins de l’enquête nous ramenant inévitablement à interroger la fiabilité de l’enquêtrice, c’est presque tout naturellement que le film se clôt sur un démontage en règle de sa propre narration. Celle-ci apparaît finalement ventriloquée de bout en bout, tissu de citations glanées chez Gombrowicz et son roman Cosmos, construite comme un parcours hypertextuel dont le plan séquence final suit les étapes à la manière d’un image board de film policier pour en dévoiler la structure réticulaire. Car si le film de Chris Kennedy était fasciné par les formes géométriques dont usent les redditers pour découper dans les images et organiser la réalité d’une façon étonnamment proche du travail de plasticien du cinéaste, le film de Chloé Galibert-Laîné se concentre sur le geste même de l’enquêteur et interroge la frontière ténue qui le sépare de la manie paranoïaque — une intention que résume la citation de Lost Case, film de montage composé uniquement de séquences de recherche d’indices extraites d’épisodes de Columbo, faisant du célèbre détective un étrange personnage éternellement perdu dans une enquête sans objet.

C’est sous le nom de « pensée magique » que Sofia Bohdanowicz décrit cette hypertrophie interprétative qui accompagne l’expérience traumatique. Point and line to plane est le journal filmique des semaines qui suivirent la disparition de Giacomo, ami de la réalisatrice partageant son amour pour les œuvres de Vassily Kandinsky. Dans les formes géométriques et les couleurs du peintre, il lui semble reconnaître les taches de rousseur de son ami et la courbe de son visage, si bien que toutes les choses qu’il aimait deviennent le support potentiel d’une trace de Giac ou d’une manifestation de son fantôme. Ainsi, la chute mystérieuse, une nuit, d’une reproduction d’un Hilma Af Klint — peintre spirite qui servait également de relai médiumnique à Maureen dans Personal Shopper (Olivier Assayas, 2016) —, le décollement fortuit de la plaque de pression de sa caméra Bolex, introduisant un bougé surnaturel dans les images, et toute une série de correspondances et de coïncidences entre les formes et les situations sont perçus par Sofia Bohdanowicz comme autant de signes de la présence de son ami. Visuellement, outre les échos géométriques, la cinéaste s’attache à recréer la texture de ce plan fantasmatique dans lequel le deuil la contraint à errer. Les rues de Saint-Pétersbourg filmées à travers une fenêtre qui transforme les passants en fantômes cartésiens, les images tournées à l’iPhone puis refilmées en 16mm, de même que l’étalonnage, aux tons passés, participent du sentiment de n’accéder qu’à une réalité médiée, qu’aux souvenirs déjà à-demi effacés d’une quête de preuves sans autre lieu, une fois encore, que celui d’une perception altérée.

L’enquête transmédiatique qui traverse les films de la sélection ne s’arrête pas aux images, et prennent également pour objet les textes. A Potentiality de Dana Berman Duff (mention spéciale du prix Alice Guy, décerné à une réalisatrice de la compétition Flash) est en quelque sorte l’adaptation filmique — ou la remediation — de la technique du cut-up, telle qu’elle fut initialement conçue par William S. Burroughs : le découpage et réassemblage d’un article de presse. La cinéaste a en effet trouvé le point de départ de son film dans une œuvre de Susan Silton, A potentiality long after its actuality has become a thing of the past — empruntant elle-même son titre à Hannah Arendt[22][22] « It is in the very nature of things human that every act that has once made its appearance and has been recorded in the history of mankind stays with mankind as a potentiality long after its actuality has become a thing of the past. », dans « Eichmann in Jerusalem », The New Yorker, février à mars 1963. — qui, en 2018, réunit cinq unes du New York Times datées de 1933 à 1934 dont les manchettes portent déjà visiblement les germes de la catastrophe à venir. Passée l’incompréhension face aux mots isolés, le remontage cinématographique du texte révèle le message inconscient voire prophétique de certaines colocations — les deux mots « truth come » voisinent le complément « by stealth » à une ligne d’intervalle — qui dévoilent avec une grande clairvoyance les conflits raciaux à venir, annonce les procès de Nuremberg, mais aussi les possibilités d’initiatives autogestionnaires menées par des paysans américains. Aux gros plans silencieux sur la trame pointillée du papier journal succède le grain du 16mm rendu sensible par une image entièrement blanche. L’attention est alors entièrement réservée à l’écoute de l’opéra L’Empereur d’Atlantis de Viktor Ullman, composé en 1943 au camp de Theresiensdat, peu de temps avant que l’auteur et son librettiste, Peter Kien, ne disparaissent à Auschwitz. Le sous-titrage français, en police de caractère Times lui aussi, exhorte à la plus grande prudence face à un fascisme par définition toujours en gestation : dans un final aux accents brechtiens, il nous rappelle, du fond de l’utopie, que « si les feux ont été maîtrisés, ils ne sont pour autant jamais éteints », et que si « la guerre est finie maintenant / seule cette guerre est finie. »

The Sun and the Looking Glass — for one easily forgets but the tree remembers est aussi l’histoire d’un texte que révèle un procédé optique. Milena Desse, en résidence en Palestine, élit domicile au pied d’un arbre centenaire pour faire apparaître les mots de poèmes autochtones en survolant avec une lentille concentrique une page couverte d’encre sympathique. Faisant ainsi parler le paysage désertique en révélant les conflits de territoire dont il est l’objet (l’invasion de 1967, la colonisation actuelle), la cinéaste prend à témoin plantes et rochers, à défaut d’autre chose (car « personne ne regarde les traces de ses prédécesseurs », déplore-t-elle). Le feuillage dépenaillé de l’arbre, dont l’essence est utilisée dans des breuvages rendant la mémoire, devient alors l’abri d’une archive organique — dédiée aux anti-impérialistes de tous les continents — des récits successifs de l’habitation du lieu.

La mémoire que supportent les corps, quant à elle, était au cœur d’une série de films chorégraphiques dont le dispositif interroge la qualité d’archive que peuvent revêtir les gestes. Ainsi, dans Matata de Petna Ndaliko Katondolo, le corps d’une jeune Congolaise devenue mannequin en Amérique, contraint par le maquillage et les postures que lui impose un photographe certes noir mais peu conscient du regard colonialiste qu’il a intériorisé (les flashs de son appareil crépitent comme autant de détonation qui frappent la jeune femme selon la métaphore convenue du fusil photographique), dérive dans le passé et devient le lieu d’une transe dansée qui se souvient de rites oubliés et de l’histoire coloniale de son pays. Au terme d’une transformation initiatique colorant ses cheveux des couleurs du drapeau belge, la jeune mannequin brisera ses chaînes et dansera son émancipation dans un peu subtil mais vibrant reclaim. Son symétrique, Explaining the Law to Kwame (vainqueur de la compétition Flash et Prix du CNAP) de Roee Rosen met en scène le monologue, en gros plan, d’une conférencière israélienne, portant sur la différence de l’âge légal d’emprisonnement entre colons et colonisés. Peu à peu, son corps commence à se contorsionner en même temps que son discours part à la dérive, jusqu’à ce que l’échelle des plans change brusquement pour la voir tomber à genoux, dans la position d’une jeune Palestinienne maîtrisée par la police. Cette rencontre entre les corps et le pouvoir révélateur qu’exerce sur eux le dispositif filmique trouve une forme d’élucidation dans De Vez Em Quando Eu Ardo de Carlos Segundo. Au Brésil, une photographe capture à l’aide d’une chambre noire la chorégraphie de deux corps nus sous une lampe, le sien et celui d’un modèle. En conflit avec sa mère, nourrie au télévangélisme et peu en phase avec ses combats féministes pour le contrôle des naissances et la liberté sexuelle, la danseuse-photographe poursuit obstinément son entreprise malgré la pénurie annoncée de pellicule. Ses travaux n’atteindront cependant leur aboutissement que lorsqu’une modèle se prêtera à ses séances électrisantes, et quittera son studio en lui ayant prodigué l’apaisement spirituel et artistique dont la formulation biblique (l’évangile de Matthieu) rappelle l’exigence de révélation universelle que Pasolini plaçait en exergue d’un autre film de dévoilement charnel, La ricotta :

« Ne les craignez donc point; car il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour ; et ce qui vous est dit à l’oreille, prêchez-le sur les toits. »

O.L. & B.S.