FIDMarseille, 2023

Bon an mal an

Occitane Lacurie et Barnabé Sauvage,

le 9 août 2023

L’année était indéniablement aux collages. Si les FID précédents n’étaient pas avares d’essais, d’enquêtes archivistiques et autres papiers découpés, les films puisant dans ces formes sélectionnés cette année ont trouvé, en fin de festival, un point d’orgue particulier : Film annonce du film qui n’existera jamais : « Drôles de guerres » de Jean-Luc Godard. Comme souvent avec les œuvres posthumes, le film a eu droit à une introduction étonnante. Il est sans doute du devoir de la production de raccrocher le film au cinéma le plus vendeur de l’auteur, quitte à en faire « le film qu’il aurait dû faire après Pierrot le fou » (qui n’a pourtant rien à voir). Plus surprenant encore, ce préambule a aussi été l’occasion de donner au communiste chrétien Charles Plisnier (dont Drôles de guerres eût été une adaptation) le Goncourt 1929 (plus cohérent avec le mythe célinien qui auréole Ferdinand peut-être) au lieu du prix de 1937, date réelle de la parution de Faux passeports. Point d’orgue : la visible délectation de l’orateur devant le frisson parcourant la salle à l’annonce du refus du cinéaste de se faire vacciner contre le Covid-19 (sans précision bien sûr, on sait désormais que pour une partie de la « gauche » l’antivaxisme constitue le fin du fin de la subversion). Des détails sans doute, mais le confusionnisme du tableau que forme l’ensemble ne manque pas de rappeler ce que dénonçait l’éditorial paru dans Débordements, à la disparition de JLG. Ce film de collage pourrait passer pour le testament géopolitique de Godard, là où l’exposition de 2020 intitulée Studio d’Orphée constituait le point final d’une autobiographie intime de cinéma. Plaisanteries sur le refus de traduire la langue russe, jeux de mots proverbiaux sur la situation de l’Europe et souvenirs d’essais précédents tournés vers les Balkans : Bande-annonce, loin du dolorisme du court-métrage As Filhas do Fogo de Pedro Costa programmé après lui, et sans pour autant prétendre que la dialectique pût casser des briques, affirme une dernière fois que tout peut être contenu dans un bon mot – ou juste, dans une bonne image.

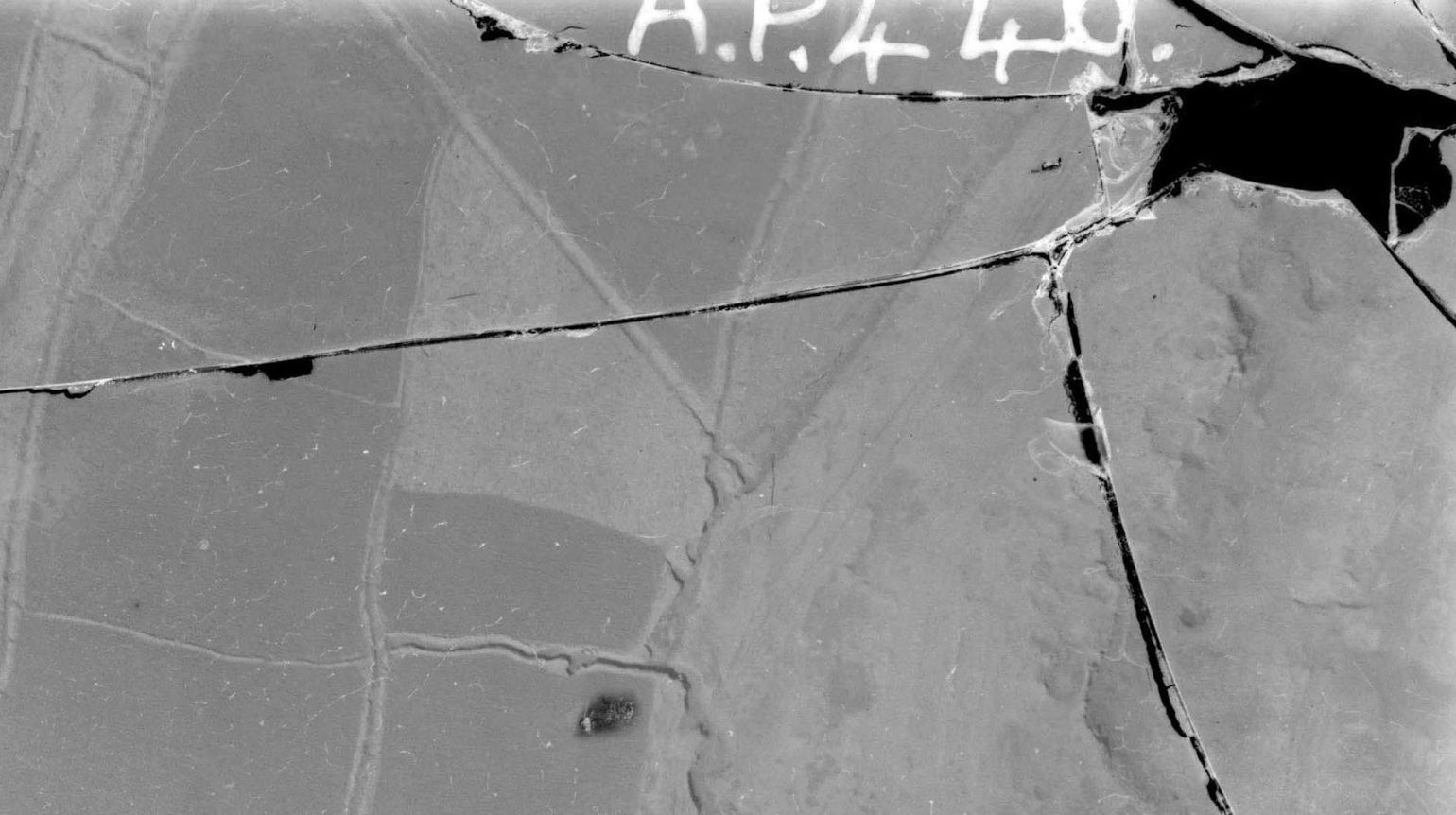

Pistolet à colle

Un autre film-collage, sans prétendre embrasser aussi vastement le long XXème siècle que l’œil de JLG, s’en allait chercher, dans de très gros plans sur des images patiemment collectées, l’expérience de l’exil et de la guerre en Ukraine. Dans O Fumo do fogo (Compétition Flash), Daryna Mamaisur trouve, dans les illustrations enfantines en trichromie des manuels de portugais, des échos avec les images qui continuent de lui parvenir du front tandis que la jeune artiste tente d’apprivoiser la langue de son nouveau pays. Sur la table encombrée qui sert de trame visuelle au film, le montage sonore et le montage pictural rapprochent les chuintement lusitaniens de certaines consonnes slaves tandis qu’un très gros plan sur ce qui évoque une botte noire posée sur une sphère en pointillés répond aux images en basse définition d’un assaut mené sur une ville ukrainienne. Trouble (Prix de la Compétition Flash) de Miranda Pennell fait un pas supplémentaire dans ce rapport analytique voire paranoïaque aux images – et n’est, à ce titre, pas sans évoquer un autre film présenté au FID en 2020, Forensickness, de Chloé Galibert-Laîné. Film-confinement, Trouble est une enquête menée par l’artiste autour de sa chambre dont les murs se couvrent peu à peu de photographies aériennes issues des collections du département d’archéologie de l’University College de Londres. Ces vues zénithales, capturées dans les premières années de l’aviation militaire, sont tantôt issues de vols de reconnaissance à vocation de repérage archéologique, tantôt de bombardements perpétrés pendant les conquêtes britanniques au Moyen-Orient. En interrogeant, par le montage, de telles images, Miranda Pennell prend en charge, à la suite d’Harun Farocki, le chantier épistémique ouvert par Images du monde et inscription de la guerre. Archéologie des régimes de visibilité questionnant l’archéologie égyptologique : l’ironie de la mise en abîme des savoirs est soulignée par l’usage que fait l’artiste des bandes sons de différentes versions de La Momie produites par la Hammer. Associées aux très gros plans par lesquels Miranda Pennell passe au crible les archives watermarquées « UCL Archaeology » et des éléments de son environnement confiné (une mouche, un trou dans le parquet…), ces bandes originales de l’épouvante occidentale fissurent la solennité de la voix off pour en montrer l’impuissance. Sur le Flickr de l’UCL, des commentaires postés par des descendants anonymes des êtres humains s’agitant sur le sol de ces photographies, sous le seuil de détectabilité des bombardiers, achèvent d’anéantir l’espoir que les spectateurices de Trouble pouvaient placer dans cette enquête visuelle. On n’y voit rien, comme toujours.

À cette absence radicale d’images des invisibles de l’histoire, Background de Khaled Abdulwahed (qui s’est vu décerner le Grand Prix du FIDMarseille cette année) répond en installant son père, étudiant syrien en RDA, dans des photographies des lieux qu’il fréquenta jadis. Le nom de Saadallah Abdulwahed est bien présent dans les archives de l’Université de Leipzig, l’homme, d’une voix éraillée et compressée la transmission téléphonique, se souvient avoir visité Mersebourg. À l’écran, son fils paraît presque coudre le portrait de son père en jeune homme dans ces endroits qu’il cliche plus d’un demi siècle plus tard. Soigneusement préparés, le cadre et l’angle de la prise de vue sont choisis afin de pouvoir accueillir ce corps, en pied, préalablement détouré et reprisé (une chaussure ou un front étaient parfois légèrement exclues du champ). La fierté de la pose est comme renouvelée par ces décors qui s’adaptent désormais à leur protagoniste – qui autrefois était sommé de s’accoutumer à eux. Pour son père, Khaled Abdulwahed traverse les frontières et s’improvise magicien, interrompant le cours du temps, changeant la texture de la réalité et même sa couleur. Le truc, dévoilé sans détour aux spectateurices – un logiciel de manipulation d’image, un calcul pythagoricien pour la position du corps, et le tour est joué – a quelque chose de profondément mélancolique. Les plans issus du journal de voyage de Khaled Abdulwahed paraissent d’ailleurs en proie à un délavage progressif de leurs couleurs, à mesure que le cinéaste prend conscience de la vanité de sa démarche menée au cœur de l’Europe-forteresse. La nuit tombe sur les cheminées industrielles Est-allemandes ; « C’était il y a soixante ans » chevrote une ultime fois son père au téléphone.

Science fiction, double feature

Faut-il considérer le basculement dans les mondes de la science-fiction du documentaire politique comme une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Nos lecteurices le savent, Débordements n’a jamais fait au cinéma de genre le procès d’un quelconque déficit de subtilité ou de légitimité en matière politique (lire pour s’en convaincre nos critiques de Gagarine ou de Nope). Il revient pourtant à la critique de se demander ce que veulent dire les incursions d’un appareil markerien à arpenter le passé pour retracer la vie d’un musicien tunisien en France, ou bien, d’un phénomène surnaturel, arrachant un groupe de jeunes à leur cité pour les plonger dans un une zone où demeurent les spectres des Algériens assassinés par la police française en 1961. La Renaissance (Compétition Premier film, Prix Cnap, Prix du jury de la Résidence Lago) de Nader Ayache est le portrait de Fadhel Messaoudi, joueur de oud immigré en France trente ans auparavant, sans-papiers depuis, affaibli et alité dans un hôpital parisien. Pour filmer cet homme usé, le réalisateur fait appel au ressort commode de la rétrospection qui saisit le personnage – et le public avec lui – au crépuscule de sa vie. Échappant de peu à la mort, accompagné par un avatar de Morpheus (que signalent ses petites lunettes noires et son impassibilité marmoréenne), Fadhel Messaoudi est à nouveau propulsé parmi les vivants, coiffé d’un casque de réalité virtuelle et paré de gants blancs dont chaque doigt est agrémenté d’une diode électroluminescente. Cet accoutrement, plus littéralement encore que dans La Jetée, a vocation à diriger l’errance du personnage dans les lieux et les événements qui ont marqué sa vie à la manière d’un jeu vidéo. L’homme n’est pas guidé par une image d’enfance cette fois, ni par une quelconque rédemption, mais par… par quoi d’ailleurs ? Si ce n’est la mise en scène vidéoludique d’une existence abîmée par un interminable exil que le cinéaste finit simplement par qualifier d’ « inspirante » en guise de conclusion au film. On pense à la séquence de remémoration de la vie dans la rue. Renaissance étant filmé en vue à la première personne, les spectateurices assistent, par les yeux du personnages, à la recherche de restes comestibles dans une poubelle et à la consommation d’un sandwich triangle entamé dans une tente, sous la pluie parisienne. L’acteur (espère-t-on, et non Fadhel Messaoudi) porte toujours ses gants lumineux et l’image se présente toujours comme appartenant au jeu sérieux en forme de purgatoire qui constitue la trame de cette histoire. Daw (Compétition Flash), court métrage de Samir Ramdani, paraît moins en appeler à la science-fiction classique ou au FPS qu’à la grammaire de l’animé japonais. L’écriture des personnages, la durée (une vingtaine de minutes) ou encore la façon dont sont orchestrés les suspenses et les coups de théâtre (musique, contreplongées accusées et regards intenses échangés en champ-contrechamp), tout paraît faire signe vers ce genre qui se substitue progressivement depuis deux décennies, à l’epicness hollywoodienne dans l’imaginaire héroïque populaire. Cette fiction est pourtant tournée en prise de vue réelle, loin du Japon. Tout a lieu en France dans une cité – ou plutôt une version de la France où les préfets parlent arabe et les commissaires de police sont des femmes portant le voile sans que cela paraisse poser de problème à qui que ce soit, bien loin de la France aussi, donc. À la déconstruction représentationnelle réjouissante de cette petite utopie loufoque, survit un certain conformisme narratif, faisant notamment de l’instance policière le cœur du récit. L’enquêtrice, bien qu’incarnée par une figure rare sur les écrans français, comme tout enquêteur de film noir qui se respecte, se remet mal de sa rupture avec une femme mystérieuse qui sera pourtant centrale dans le dénouement de l’affaire, et n’hésite pas à faire usage de son arme quand elle ne comprend ce qu’elle a en face d’elle (en l’occurrence, la manifestation lumineuse des fantômes). Les enfants disparu-es, ne disposent pour leur part que d’une agentivité restreinte, exigeant d’elleux qu’iels prennent simplement connaissance d’un passé qui ne passe pas : les spectres de militants algériens désireux de faire connaître leur histoire avant de quitter la Terre. Renaissance et Daw ont en commun de trouver dans la science-fiction le moyen pour leurs personnages d’affronter l’histoire coloniale et postcoloniale française. L’optimisme commanderait d’y voir un renouvellement fécond des formes filmiques dans leur hybridation, le pessimisme instillerait l’idée selon laquelle la période que nous traversons est à ce point désolante qu’elle exige le détour par un éloignement radical des espaces-temps. Passagers inattendus de ces voyages temporels, demeurent les vestiges de récits politiques équivoques (une certaine héroïsation de la réussite individuelle ou même de l’action policière) dont on aurait peut-être souhaité qu’ils chutassent en route.

De mille feux

Le merveilleux s’immisce parfois dans les films de manière plus inopinée et terriblement politique. Le film de Paul Heintz, Nafura (Compétition Flash, Mention spéciale Prix des lycées), en a été l’exemple le plus manifeste. En arabe, nafura (نافورة) signifie fontaine et désigne, en Arabie Saoudite, la fontaine superlative qui se projette vers le ciel de Djeddah jusqu’à 312 mètres de hauteur. Dans le court métrage de Paul Heintz, ce mot qui occupe tant de place dans la ville et dans la mystique du pouvoir royal prend une toute autre valeur : celui d’une censure qui infiltre la langue elle-même jusqu’à contaminer les voix et les visages des protagonistes. La première projection du film s’ouvre par une sinistre déclaration de l’artiste : trois jours auparavant, les trois actrices dont Nafura suit le voyage en forme de spirale autour de la Fontaine du roi Fahd ont dû renoncer à laisser apparaître leur voix et leur visage dans le film, pour des raisons de sécurité. De la même manière que dans leurs paroles, les trois jeunes femmes remplacent toute mention d’un mot associé à un acte délictueux (« sexe », « chicha », « homme »…) par le mot nafura, leurs visages sont désormais transformés en taches de lumière qui transpercent les images de cette histoire entièrement filmée de nuit. Leurs voix aussi sont modifiées, métalliques et indiscernables les unes des autres. Bientôt, ces trois créatures au visage troué s’apparentent à des êtres venus d’ailleurs (tout commence sur un toit, près d’une antenne parabolique) ou bien à trois gorgones partageant, à défaut d’un seul œil, une bouche unique, immense et aveuglante. Du soin particulier qu’exigeait cette errance nocturne de trois jeunes femmes naît un conte fantastique original, peuplé de créatures extraordinaires, à même de lutter contre les trombes d’eau et de silence du plus grand jet d’eau du monde.

Nos Îles (Compétition Flash, Prix Renaud Victor, Prix du Public) d’Aliha Thalien en s’attachant, lui aussi, aux pas d’un groupe de jeunes désoeuvré-es, parvient à faire d’un territoire le lieu de l’émergence d’un discours sur leur assujettissement à un ordre politique. Dans la trivialité des conversations mâtinées d’un humour certain, se manifeste la domination qui continue de peser très matériellement sur la Caraïbe. De la pression foncière exercée par les Békés sur les terres et les commerces, les adolescent-es déduisent bien vite ce qu’implique une telle concentration des moyens de production dans les mains métropolitaines. De l’abandon d’un père à la faveur d’un déplacement de la République Dominicaine à la Martinique, le fils et ses ami-es concluent bien vite à l’enchevêtrement de dominations qui cernent sa mère. Les images d’Aliha Thalien prolongent le ton caustique auquel ne manquent pas de recourir ses personnages. Il y a en effet une certaine ironie à filmer les paysages de l’île avec ce filtre floutant, diffusant la lumière en halo autour des objets, un brin kitsch, revenu à la mode avec les formats d’image des années 1980. Ce choix, qui aurait pu passer pour une uniformisation des images à l’ère d’Instagram, confère aux blancs étincelants des immeubles touristiques du front de mer l’amertume d’un film de vacances dont l’envers colonial achèverait de ternir l’éclat.

Farce politique située entre l’Égypte et l’Italie, Capital (Compétition Flash) de Basma Al-Sharif se veut quant à lui une critique acerbe de la rationalité libérale qui sous-tend l’exercice du pouvoir contemporain. Pour démontrer que le fondement de celui-ci repose sur la persuasion des masses du caractère inéluctable de la modernisation (ici par l’urbanisation à marche forcée d’un pays en « rattrapage » économique, là par le renouvellement du rêve de la propriété individuelle), la cinéaste prend pour terrain d’enquête ces complexes immobiliers de luxe qui, avant de coloniser les fronts de mer d’Alexandrie, avaient déjà assurés la fulgurante ascension politique de Silvio Berlusconi à Milano Due. Les références de cette satire en forme de patchwork sont en effet assez diverses : si la déstructuration des vidéos promotionnelles en images de synthèse de ces résidences utopiques pour néo-bourgeois évoque How not to be seen d’Hito Steyerl, les deux acteurs italiens du film (Francesca Tasini et Diego Marcon – déjà présent dans Renée’s Room en 2015 –, qui sont également cinéastes) performent quant à eux une pantomime sur le mode de l’épure grotesque, façon Roee Rosen (The Dust Channel, Explaining the Law to Kwame). La première rejoue un sketch comique du film que Paolo Sorrentino avait consacré au Cavaliere (dans Loro, le crypto-Berlusconi incarné par Toni Servilio charme par téléphone une femme de la classe moyenne et réveille son désir en lui promettant un appartement dans un ensemble immobilier fictif) ; le second rappelle dans son numéro de ventriloque une autre spécialité italienne, celle de l’association de la merde et du fascisme. Le final réjouissant de ce court film loufoque achève ce grand déboulonnage en mélangent toutes ces influences au son du tube de Nino Ferrer Le Sud.

Un raccourci vers les champignons

Monisme (Compétition Internationale, Compétition Premier film) de Riar Rizaldi est la première fiction du réalisateur indonésien, réalisée à l’issue d’un tournage étalé sur six années aux pieds du volcan Merapi et à l’écoute des habitant-es vivant sur ses flancs. Dans cet ambitieux film-programme, encore à dégrossir, les multiples fils narratifs du récit cherchent à embrasser et à articuler les différentes directions explorées dans ses essais filmiques précédents. Dans le premier tiers du film, deux volcanologues discutent des conséquences potentiellement désastreuses d’une « méga-éruption » du Merapi, comparable à celle du Krakatoa qui avait ravagé la région, alors sous domination néerlandaise, en 1883. Deux régimes d’explications concurrentes se disputent alors dans leur effort pour dégager leurs prédictions du futur : celle, « scientifique », de la rationalité occidentale basée sur l’explication causale à partir de l’observation, et celle, animiste, de la prescience fondée sur un temps cyclique spiritualisé. On reconnaît le souci de Tellurian Drama, essai qui explorait déjà l’affrontement des temporalités occidentales (celle des médias techniques, de la colonisation et du travail réglé) et des expériences autochtones. Mais cette narration, construite comme un dialogue socratique parfois redondant entre les volcanologues, se voit interrompue nette par une autre ligne narrative ultraviolente en la personne d’un groupe de paramilitaires mené par une sorte de yakuza de série B faisant régner la terreur par ses viols et ses massacres. On reconnaît cette fois le goût du réalisateur pour le cinéma d’horreur indonésien dont l’interprétation politique est articulée dans l’essai Ghost Like Us, qui fait dialoguer aussi bien la construction politique de l’Indonésie sous la dictature militaire de Soeharto, la rapide urbanisation du pays, et la cohabitation confessionnelle complexe, entre protestantisme, islam soufi et animisme. En suivant le programme philosophique de son titre, Monisme entrelace ainsi les régimes d’explications géologiques et socio-politiques en cherchant à mettre au jour leur coïncidence au sein d’un seul principe : le volcan Mérapi. Mais s’il apparaît convaincant d’avancer que la construction du temps social sur l’île s’organise autour de l’activité volcanique (la menace permanente de son éruption, mais aussi les bienfaits réguliers de ses coulées pyroclastiques, bien vite captés par l’industrie minière), l’association finale de la puissance immémoriale du volcan à celle du pouvoir du baron de la pègre locale achève le film sur une naturalisation douteuse des rapports politiques et d’exploitation régnant sur l’île. Reste toutefois de cette fiction à l’articulation lâche et a-dramatique, comme cannibalisée par sa propre matière, une patte esthétique saisissante : les séquences laissant la part belle à la mise en scène d’installations audiovisuelles (un rideau de lave en néons, un gigantesque pilori mobile en forme de volcan), sans parler de la performance de possession finale, ne sont pas sans évoquer l’inventivité visuelle d’un Apichatpong Weerasethakul – l’horreur en plus.

Le Sentier des asphodèles (Mention spéciale de la Compétition française) de Maxime Martinot se propose lui aussi une temporalité cyclique, celle d’une promenade de 9,2 km suivant la boucle formée par un chemin de passage plusieurs fois centenaire à la frontière du Finistère et du Morbihan. Le long de ce parcours, l’alter-égo du cinéaste – originaire du coin – déclame avec la faconde d’un Alain Damasio l’histoire et la géographie du lieu, sa résistance séculaire à la centralisation monarchique française jusqu’au XVème siècle, et tresse les louanges de son esprit celtique réfractaire. Des Bonnets rouges d’hier aux luttes contre les pesticides et algues vertes d’aujourd’hui, le peuple breton se placerait ainsi naturellement à l’avant-garde de la lutte contre le développement moderne maquillé en progrès social. Mais si les commentaires politiques du protagoniste échevelé se ponctuent parfois par les élans sonores d’une Internationale, l’esprit du terroir n’est cependant pas ouvert à tous les internationalismes. Un vieillard interrogé sur la route rappelle la progressive percée de la civilisation moderne sur la péninsule, débutant insidieusement par l’adoption de ses codes de civilité : on ne savait dire « bonjour » ni « merci » en breton d’alors. De même, l’introduction tardive du cinéma n’est pas allée sans réticences, tant les habitant-es se font une fierté de leur isolement choisi ; comme en réponse, chaque passage à la caméra (au demeurant numérique) d’un pylône de ligne à haute tension envahit la bande son d’un grésillement caractéristique, comme si guettait tout proche la menace d’annexion. Faute de résoudre de telles contradictions, le film pluralise les points de vue sur son insaisissable objet : quand l’usage d’archives, amateures ou professionnelles, tend vers la facture plus traditionnelle du documentaire historique, la « caméra canine » (qui rappelle le dispositif essayée dans le précédent Olho animal) ramène la découverte du territoire à une expérience vécue et partagée avec l’abondant bestiaire de ce lieu forestier (lièvre, ânes et araignées).

Du cinéma de parole

Si le genre du cinéma de grottes et de montagnes a connu avec Il buco de Michelangelo Frammartino ou Après l’effondrement du Mont-Blanc de Jacques Perconte ses plus récent chefs-d’œuvre, il s’était pour cela éloigné d’une approche strictement géologique pour proposer – montée des périls oblige – une lecture métaphorique des malheurs politiques ou écologiques de l’époque. Le long premier plan de Pâcheu (Compétition française, Compétition Premier film) de Camille Llobet semblerait de prime abord faire dévier le cours du genre : en substituant à la splendeur attendue du Mont-Blanc le conciliabule jargonneux de deux grimpeurs adossés à une paroi, la cinéaste souhaite remettre au centre le plaisir langagier qu’il existe à la description techniquement rigoureuse des cavités singulières d’une crevasse ou des gibbosités caractéristiques d’un éperon – au point de distribuer, à l’entrée de la séance, un copieux glossaire à l’usage du néophyte. Il en résulte, pour le public déboussolé, une expérience d’abstraction visuelle particulièrement originale, à mesure que se découvre mentalement un « pacheû » (un passage) parmi les « verrous » (les obstacles) du relief linguistique décrit par les montagnards, et que l’esprit se laisse porter par les connotations suggestives des « rimayes », des « creux d’nant » et de la « roche moutonnée ». (Il n’est peut-être pas anodin pour cette expérience à la croisée de la sociolinguistique et de l’alpinisme, de signaler que cette dernière appellation provient, comme nous l’indique le lexique, de l’un des pères-fondateurs de la géologie moderne, Horace-Bénédict de Saussure, lointain parent du célèbre linguiste suisse.) Cette première séquence passée, la cinéaste semble cependant se réfugier derrière les beautés plus facilement frappantes de l’imagerie 4K et le discours alarmiste des géologues, qui réussissent le dommageable exploit d’aplatir ces montagnes que nous avaient pourtant ouvertes les paroles si évocatrices des alpinistes.

On ne saurait trouver plus opposé, dans la facture et dans la conviction cinématographique, que le dispositif ascétique mis en œuvre par Yohei Yamakado. Son O Marinheiro (Prix Georges de Beauregard International) emprunte le même chemin que le précédent avait frayé : toujours tourné en pellicule 35mm, le film est principalement composé de longs plans noirs et, quand Amor Omnia en 2020 scandait en latin les dix livres des Bucoliques de Virgile, ce nouveau film trouve dans le portugais de Fernando Pessoa l’argument d’une nouvelle interrogation portée sur l’expérience cinématographique du texte lu. Le « drame statique » du poète portugais, œuvre de jeunesse écrite comme un pressentiment à la veille de la Grande Guerre, raconte la lente exténuation de la parole qui affecte trois jeunes femmes au cours d’une veillée funèbre au chevet de leur sœur. Au milieu des circonvolutions du trilogue, dans laquelle l’expérience même du langage semble faire défaut aux protagonistes en proie à une mélancolie réflexive, émerge cependant un rêve : celui d’un marin naufragé sur une île dont l’aménagement à la manière d’un Crusoé prend des dimensions cosmologiques. L’évocation d’une telle allégorie nationale du Portugal colonial (développée dès le XVIème siècle et le long poème épique de Luis de Camões, les Lusiades) intéresse cependant moins le réalisateur que la lecture d’un grand texte de la littérature moderniste (on songe autant à Joyce que plus tard à Beckett, la pièce était d’ailleurs conçue comme une réponse à Maeterlinck). La récitation monocorde, et au sous-titrage parfois précipité, préfère ainsi envisager le texte sans aspérités – sans voix presque –, comme un pur bloc d’événement langagier. Et s’il est vrai que quelques images, d’un bout à l’autre de ce long métrage d’une heure et demie, veulent donner un appui à l’écoute prolongée, le jeu des rapports existant entre la bouteille d’eau d’un promeneur à l’avant et le phare du port de Lisbonne au fond du plan – citant l’ouverture d’un film tardif d’Ozu, les Herbes flottantes – laissent le mystère entier.

Éthique du témoignage et politique du portrait

Un sentiment étrange et gênant imprègne les huit minutes de Perduto paradiso in due rulli de Luca Ferri, Morgan Menegazzo et Mariachiara Pernisa (Compétition Flash). Son sujet est le réalisateur italien Franco Piavoli, né en 1933, auteur de quatre longs métrages qui ont marqué la cinématographie italienne, et notamment d’Il pianeta azzurro, présenté à la Mostra de Venise en 1982 et très apprécié par Tarkovski, membre du jury cette année-là. Piavoli est considéré, à juste titre, comme l’un des plus importants cinéastes de sa génération encore en vie, il n’est donc pas surprenant qu’il reçoive la visite de cinéastes qui se sont formés avec ses films. Dans le dispositif minimaliste (et décevant) du film, les auteurices se contentent de lui poser une seule question pendant cette rencontre, et de filmer sa réponse le temps de deux bobines de pellicule Super8, filmées en plan fixe. Si, dans le texte introductif, les cinéastes prétendent lui avoir demandé de raconter son prochain film, Piavoli, une fois à l’écran, semble davantage répondre à une autre question : « Qu’est-ce que le paradis sur terre ? ». Suivent des questions de Piavoli adressées aux cinéastes : « Pourquoi dois-je parler du paradis sur terre ? Pourquoi dois-je parler de ce sujet ? Parce que je veux faire le film ? ». L’impression que Piavoli n’est pas en grande forme est réelle, et confirmée par le monologue fumeux auquel il se livre, qui semble révéler un état d’esprit peu lucide, une sorte d’exploration du paradis terrestre avec un final érotique, où Piavoli est Adam et s’adresse à une femme fictive, Silvia, qui tient le rôle d’Ève. Il semble que les réalisateurices utilisent un homme qui n’est plus lucide à des fins poétiques. On a l’impression qu’on se joue de lui, que ce témoignage devient une farce, une farce poético-mythologique, mais une farce quand-même.

La différence est franche avec La Force Diagonale (Compétitions Internationale et Cine+), réalisé par Annik Leroy et Julie Morel. Bien qu’il s’agisse également d’une forme de portrait, ce film complexe et à forte dimension philosophique met cependant bien en évidence les valeurs éthiques et testimoniales du cinéma. Le film emprunte son titre à un concept développé par Hannah Arendt dans La Crise de la culture : imaginée comme le produit de la collision, dans un parallélogramme, de deux forces opposées, la force diagonale serait la pensée, émanation de l’Homme, tiraillé entre le passé et le futur. Incarner cette force, et les directions qu’elle peut prendre, est sans doute le but de ce long voyage que retrace le film. Filmé en 16 mm, presque entièrement en noir et blanc, La Force Diagonale progresse par sauts, juxtapositions, collages et entremêlements de différentes trames narratives : des récits du siège de Sarajevo (dont celui de Mehtiba Dževlan, conductrice du tramway bombardé en janvier 1996, l’une des dernières attaques après la signature de l’accord de paix) jusqu’à la rencontre avec Ruben Diwantessa, soignant et chanteur congolais. Une jeune femme, l’une des protagonistes de la partie se déroulant dans la capitale yougoslave, est montrée en silence : sa présence si fugace dans le film, sans explication, nous indique qu’elle n’a peut-être pas voulu témoigner comme les autres, ou qu’elle a probablement réprimé ses souvenirs du siège. Ailleurs, le fantôme de Fernand Deligny hante les protagonistes de deux séquences tournées en France et en Allemagne, deux témoins ayant rencontré le pédagogue français : dans la séquence de l’exploration du Terrain, un sentier rocailleux trouvé/libéré de l’argile par Roger Rousseau à Beauregard dans le Lot, tout comme dans celle du portrait, presque sebaldien, de Franz-Peter Van Boxelaer, historien de l’art basé à Görlitz. La Force Diagonale se laisse alors décrire comme un film consacrés à ces lieux utopiques, filmés (Le Terrain) ou évoqués (La Borde), mais aussi à d’autres lieux intermédiaires, transitoires (un hangar, un dépôt de tramways, différentes gares). Les cachettes, les interstices et les lieux de mort (Sarajevo, Portbou) ne manquent pas au tableau. Avec ce film, Leroy et Morel poursuivent la recherche entamée avec le précédent long-métrage (TREMOR – Es ist immer Krieg, 2017). Comme le précédent, La Force diagonale procède lui aussi par descriptions/explorations de lieux, portraits/témoignages de personnes, enregistrements d’archives – des matériaux hétérogènes qui sont présentés par sections, et juxtaposés aux pensées et lambeaux biographiques d’une autrice. Hannah Arendt revêt alors dans La Force Diagonale le rôle qu’Ingeborg Bachmann se voyait attribuer dans TREMOR. Les deux films pourraient même être vus à la suite, tant les thèmes abordés et le mode opératoire sont similaires. Le milieu du dernier, cependant, laisse place à un renversement : Arendt n’est plus seulement une présence sonore, un fantôme simplement évoqué, mais se voit soudainement incarnée par la chorégraphe et danseuse franco-allemande Claire Vivianne Sobottke. L’agitation intellectuelle et corporelle de Sobottke se rend alors visible lors de longs plans performés dans la forêt qui imaginent la vie de la philosophe dans les bois comme une chorégraphie contemporaine faite de gestes simples, de pas lourds et d’ascensions.