Filmer le travail, 2024

Le travail en perspective

Plus de 150 festivals de cinéma ont lieu chaque année en France. Filmer le travail est l’un de ceux-là qui s’est tenu à Poitiers du 9 au 18 février dernier. Pour sa quinzième édition, la compétition documentaire de ce festival pluridisciplinaire mêlant cinéma, recherche, arts visuels et littérature, rassemblait des cinéastes venus nombreux présenter leurs films, mais aussi des chercheur·se·s, des lycéen·e·s, étudiant·e·s, militant·e·s, habitant·e·s. Il invitait à porter nos regards et nous saisir de la thématique choisie cette année de la surveillance et du contrôle. Un podcast à venir se concentrera sur cette thématique.

Si certains films étaient projetés pour la première fois, d’autres avaient déjà été présentés dans des festivals. Écrire de nouveau, du nouveau à propos de films dont Débordements a déjà parlé ici ou là nécessitait un changement de perspective. L’approche adoptée pour ce compte rendu consiste en une exploration exhaustive de la sélection. Un festival offre un cadre où des films se répondent, se reconfigurent. Sa richesse réside dans la diversité des films présentés mais aussi dans l’agencement des propositions qui le composent, chaque interaction contribuant à une expérience singulière qui fatalement échappe à toute tentative de saisie conceptuelle immédiate. La forme du compte-rendu aspire à capturer l’essence fugace de ces moments en vue de les restituer d’une façon incomplète certes, mais néanmoins nécessaire si l’on veut contribuer à la perpétuation d’une mémoire collective de telles manifestations.

Si saisir les films sous le prisme du travail peut en inquiéter la perception ou influencer leur réception, les échanges d’après projections comme la table ronde animée par Marie Quesney et Robert Bonamy (qui réunissait certain·e·s cinéastes de la compétition internationale) ont pu mettre en lumière la diversité des perspectives sur le travail comme de la fabrique des films.

Exils

« Tu me plonges dans l’embarras lorsque tu me demandes de te raconter ma vie. Je n’ai pas eu une vie. Je ne puis me souvenir. Les émigrés en sont incapables. Nous, les pourchassés de l’histoire universelle, avons été privés de la possibilité d’une vie au singulier. »

Günther Anders

On pourrait s’appliquer à réfléchir aux nombreux liens entre les films tant certaines thématiques se croisent et se répondent, voire s’approfondissent. Sur des registres très différents, les films Alias (Tatiana Botovelo), Le mot je t’aime n’existe pas (Raphaële Benisty) et Je ne sais pas où vous serez demain (Emmanuel Roy, ont en commun des protagonistes exilés. De ces trois films, projetés le même jour, Je ne sais pas où vous serez demain est celui qui dramatise le moins sa mise en scène [voir à la fin du compte rendu]. Alias fait à l’inverse pleinement le pari de la dramatisation, en cela, c’est un film qui tendrait vers la fiction et le cinéma d’auteur ; malheureusement le film peine à s’en affranchir et devrait certainement commencer là où précisément il s’achève. Nous suivons le quotidien d’un jeune homme guinéen, Bambo récemment arrivé dans la région de Marseille, et de Lassana, plus âgé et chargé de famille. Ils vivent ensemble dans un studio. Bambo communique beaucoup avec ses proches par téléphone, l’obstacle de la langue, la peur de la police et les déconvenues afférentes à sa demande d’asile le frustrent énormément, il s’est beaucoup refermé sur lui-même. Lassana tente de l’aider à gérer ses problèmes administratifs, insiste beaucoup pour qu’il trouve du travail et apprenne la langue, s’il lui reproche parfois son manque de persévérance, il est toujours présent pour lui, pour le rassurer et lui donner un peu de réconfort. Si le film semble quelque peu prisonnier de son esthétique, de ses plans fixes, d’une narration linéaire peut-être trop prévisible et d’une dramatisation excessive accentuée par l’utilisation intensive du sound design, on aurait souhaité qu’il puisse trouver une forme pour dire la détermination de ses protagonistes, la manière dont ils font face aux luttes quotidiennes, à l’illégalité et aux défis de l’intégration.

Lors de sa demande d’asile, Bambo n’était pas parvenu à convaincre un interprète qu’il était mineur, cet aspect du travail d’interprétation sur lequel s’appuient les officiers de l’OFPRA pour enregistrer les récits de vie d’exilés constitue le cœur de Le mot je t’aime n’existe pas. Le film débute par les images d’une plage déserte où un homme accompagné de deux enfants marche en se filmant avec son téléphone portable. Puis des séquences se succèdent où l’on retrouve cet homme, Shérif, interprète pour M.S.F dans des environnements insituables, inhospitaliers et inamicaux comme savent l’être les administrations françaises. Ces lieux, la réalisatrice a choisi en quelque sorte de les désœuvrer ; en utilisant le noir et blanc et en filmant de très près les interprètes (Shérif, Nadesh et Anamiga), dans une proximité que la disposition de ces lieux a, d’une certaine manière, imposée. Raphaële Benisty filme les yeux qui écoutent, les bouches qui traduisent, les mains qui accompagnent la parole, prolongent les voix, se tendent, transcrivent et transmettent des documents. Des plans plus larges montrent les lieux d’attente. Dans les entrevues sont évoqués l’excision, le viol, les tortures, les violences de la surveillance aux frontières. Les entretiens ont lieu dans différentes langues, celle du film est la traduction, c’est-à-dire ici, l’effort des interprètes pour faciliter la compréhension entre les différentes parties – le film restitue parfaitement le pouvoir de la parole et le défi du dialogue entre cultures. Il y a une très grande attention aux mots et à leur retransmission. Raphaële Benisty a choisi un traitement particulier de la vie intérieure des trois interprètes par des séquences au montage plus flottant, usant notamment d’images de leurs archives personnelles, une manière très réussie de lier l’intime au travail, de donner un contrepoint à la charge émotionnelle des histoires reçues et transmises. Ces séquences sont comme des chambres d’écho, où ils sont montrés dans leur solitude et où il nous est donné de mesurer combien ces récits et ces mots leur reviennent, les ramènent trop intensément à eux-mêmes, à leur langue maternelle – le film d’ailleurs procède de cet intérêt de la réalisatrice pour la manière dont on peut être traversés par sa langue maternelle.

Sous la terre

«…et si la terre et si la voix nous parlent de cadavres, c’est toute la lignée des cadavres qui vient prendre place sous la terre, si bien qu’à ce moment-là le moindre frémissement de vent sur la terre déserte, sur l’espace vide que vous avez sous les yeux, le moindre creux dans cette terre, tout cela prend sens. »

Gilles Deleuze

D’autres films ont en commun l’exploitation minière ou l’exploration souterraine, dans des régions du monde très opposées. C’est le cas de Fantasmagoria où Juan Francisco Gonzalez a fait le choix de faire collecte des témoignages de la mémoire ouvrière pour dire le récit de Juan Manuel Antonio Carvajal, travailleur à Maria Elena, la dernière mine de salpêtre au monde. Évoquant son travail pendant 43 ans dans cette ville-exploitation-privée au cœur du désert d’Atacama, cette voix toujours sur le point de s’éteindre se souvient des conditions difficiles, parle de l’exposition à la silice qui a rendu sa maladie incurable. Le réalisateur donne la mesure du désastre dans une construction en trois mouvements alternant vignettes, images d’archives avec des plans tournés de nos jours témoignant de la profonde hantise de ces lieux. La première partie déroule une archive filmique recueillie sur place – images exclusivement en noir et blanc d’explosions évoquant l’enthousiasme passé de la conquête, d’un futur à construire. Passé à la couleur et à la temporalité actuelle, c’est une atmosphère de désolation et de déclin, – paysage rongé par la rouille, baraquements en tôle ondulée, vestiges d’une époque révolue, sans présence humaine aucune – rappelant assez l’atmosphère de Pedro Paramo. Dans la dernière partie du film, un camion passe au loin, on découvre un cheval derrière un grillage, un chien endormi, du linge qui sèche sur un fil, à peine plus que cela, avant que n’apparaissent finalement des figures humaines, usées. L’écriture sonore répond à la fixité de l’image, des bruits inouïs, des sons métalliques, de craquements, de sifflements, où la moindre vibration sonore fait aussi trembler l’image, produisant une étrangeté menaçante, faisant surtout de cet espace un espace de pure résonance – saluons ici le travail de Felix Blume et du groupe franco-chilien Nova Materia qui y contribuent largement).

La voix de Fantasmagoria dit à un moment que « pour enterrer un corps, il faut commencer de l’intérieur », Vingt jours vingt nuits (Alexandre Cornet), revient sur une catastrophe du début du siècle dernier durant laquelle un groupe de mineurs s’est retrouvé prisonnier de la mine, confronté à des conditions de survie extrêmement difficiles. Cette épreuve qui dépasse tout entendement, nous est aussi restituée par des voix-off. Les protagonistes perdent la notion du temps et de l’espace, désorientés et épuisés qu’ils sont à tenter de remonter à la surface, ils ne doivent leur peu de réconfort qu’au tic-tac d’une montre plusieurs fois remontée. Ce film, produit par le Fresnoy et qui en perpétue une certaine esthétique, alterne des plans d’aujourd’hui à la surface, des photographies d’archives, des images de synthèse et drones quelque peu excessif qui viennent parfois noyer les témoignages hallucinés.

Ces films peuvent être pensés parallèlement, bien que durant le festival, plusieurs jours les séparaient, ce qui, peut-être aura permis d’en mesurer plus profondément l’écho. Mais que peuvent avoir de commun le désert d’Atacama, le nord post-industriel de Vingt jours vingt nuits avec les paysages oasiens du Maroc, avec la forme de la fable de Borj el Mechkouk, où une mission est confiée à un homme par la communauté de son village : restaurer les Khettara, voies d’eau souterraines qui ont irrigué les terres arides depuis des temps immémoriaux. La caméra, témoin muet et impassible glisse sans heurt pour le suivre dans ses efforts, guidant son ânesse à travers le paysage jusqu’au Borj el Mechkouk, captant chacun de ses mouvements – le tremblement de son souffle – entre le brûlant soleil du jour et les nuits froides étoilées, son travail devenant le lieu d’une dialectique entre la permanence des galeries drainantes et la présence de cet homme, ponctuelle, dans le paysage. Sa quête apparaît alors aussi concrète que métaphorique, lorsqu’il atteint enfin le Borj el Mechkouk, c’est pour creuser la terre équipé simplement d’une échelle, d’une pioche, d’un panier – on désire avec lui, que surgisse quelque chose de profond, de souterrain – à l’écoute de bruits susceptibles d’annoncer le retour d’une eau invisible et fuyante. Mais ce n’est que pour découvrir au bout de tout que les galeries continuent de murmurer leur secret – qu’elles ne sont plus qu’écoulement de sable du silence. Au matin, confronté à ce qu’il pense être une hallucination (le reflet inversé du dehors sur les parois de la tour fissurée – Borj el Mechkouk), il décide de repartir avec son ânesse ne nous laissant qu’avec l’écho lointain de son chant.

Voir venir

« J’ai découvert que les idées vous viennent quand on éprouve un désir intense d’en trouver ; l’esprit devient ainsi une sorte de tour de guet d’où l’on est à l’affût de tout incident susceptible d’exciter l’imagination. »

Charlie Chaplin

« Et en vérité nous avions touché le ciel et Nous l’avions trouvé rempli de gardiens très fort et des météores enflammés. / Et en vérité nous y prenions place pour écouter. Mais maintenant quiconque prête l’oreille, il trouvera un dard flamboyant. »

Coran, Al Jinn

Borj el Mechkouk était projeté le même jour que Cinzas e Nuvens de Margaux Dauby ; là encore est montré/filmé un travail avec des outils rudimentaires : longue-vue, talkie-walkie, une curieuse solitude. Vastes étendues que le regard embrasse, de la forêt, çà et là quelques collines, presque des montagnes, la course des nuages… Parmi ces paysages vides d’hommes de hautes tours se dressent, en haut sont des femmes ; souvent, entre elles solitaires et la pellicule, une vitre dont les reflets les font se confondre un peu plus avec le paysage, reflet de l’intimité trouble de ces sentinelles avec leur environnement. Ces travailleuses saisonnières guettent, scrutent, veilleuses vigilantes d’un feu qui toujours menace de ravager les paysages lusitaniens (en 2022, le Portugal était le deuxième pays d’Europe le plus touché par les feux de forêt, avec 153 incendies qui ont brûlé une superficie de 949 km²). D’incendies on ne verra pas, seules les traces laissées de quelques arbres calcinés, on entend simplement quelques crépitements et c’est la matière même du film qui s’embrase parfois lorsque la pellicule se voile. Place est donc laissée à la contemplation de ces gestes de l’attente qui rejoignent quelque chose du mythique, enregistrés sans que leur nécessité soit désignée ou explicitée par quelque parole. Le paysage se charge, à l’écoute de sons environnants (grillons, bourdonnements d’insectes, pépiements d’oiseaux, interférences radios, aboiements de chiens à la nuit, bruits d’hélicoptères ou d’aéronefs et de communication), le cadre devenant le lieu d’une tension entre menace et attente d’une danger imminent. Les femmes, main en visière, les yeux dûment protégés pour voir, le regard au loin – tenir l’attention à la moindre vibration, au moindre bruissement, au souffle du vent dont la présence est très importante dans le film, il véhicule et propage les sons, les odeurs, les nuages et les feux. On le voit agiter les cheveux d’une des vigies dans le crépuscule – regard périphérique, le temps d’un battement de paupière – la lumière décline et les voici réunies, comme des revenantes, éclairées par une torche, tout en haut de la tour, tandis que s’inscrivent leurs noms sur l’écran final

C’est un autre nomadisme que celui de Borj el Mechkouk, une autre menace que celle de Cinzas e Nuvens, la mission des quatre protagonistes de Nomades du nucléaires (Kilian Armando Friedrich Tizian Stromp Zargari) est de sillonner la France pour la maintenance des réacteurs. Dans les années 1980, EDF choisit de sous-traiter les travaux de maintenance de ses centrales pour ne pas dépasser les doses annuelles de radiation de ses salariés, elle fait appel à des intérimaires. Là où les veilleuses étaient immobiles, à distance du danger, là où la menace pesait bien qu’elle ne fût pas montrée dans le film de Margaux Dauby, Nomades du nucléaire réussit à donner forme au danger notamment dans les plans nocturnes aux abords des installations où se décline tout un langage lumineux des centrales, fait de halos, de lumière qui déborde, fuit, comme une matière irradiée. Substance iridescente, lueurs rouges clignotantes et fumée des tours de refroidissement, participant d’une esthétique de la menace, d’une atmosphère inquiétante dont on pourrait regretter le redoublement systématique par du sound design : qu’est-ce que les sons utilisés (bruits industriels, machiniques, grésillements électriques, nappes synthétiques contrastant exagérément avec les sons de nature, oiseaux, vagues de la mer ) ont besoin de soutenir, de renforcer qui ne le soit pas déjà par l’image et la manière dont sont filmés les protagonistes ? Cette surenchère sonore (jusqu’au bruitage permanent des cigarettes allumées comme si elles crépitaient au fond de nos oreilles) va de pair avec la verbalisation permanente des protagonistes puisque ce n’est pas le travail qui est donné à voir mais son en-dehors, son attente et la mise en récit qu’ils en font. Et l’on est encombré de ce quotidien, la popote, la radio ou la télévision, les quelques pas à faire du camping-car à la centrale, des moments de relâchement, occasions de retour sur soi, d’appels téléphoniques avec les proches ou pour être tenu informé d’une mission, d’un planning, d’une aire où atterrir. Le film, en exposant trois situations (deux hommes seuls, dont un célibataire géographique, un jeune couple) donne cependant assez l’idée du mode de vie que cet emploi irrégulier implique, l’incertitude de l’avenir à proche ou moyen terme, les horaires décalés, l’isolement, l’impossibilité de communiquer, ce qui prive en partie de la possibilité d’une vie sociale, la précarité de ce travail (quand bien même considéré comme l’opportunité de gagner suffisamment pour réaliser leurs projets à l’avenir). L’attente est bouchée, on n’échappe pas à l’ennui des conversations. Peu de répit pour le spectateur, peu de place est laissé à la contemplation, en témoigne ce vol d’oiseaux vite interrompu par le son d’un tir à la carabine dans le plan suivant où l’un des protagonistes avec un ami se délectent de l’odeur du canon chaud

Défiance

« Ce qui est en cause, ce n’est pas la conservation du passé, mais le rachat [Einlösung] des espérances du passé. »

Theodor W. Adorno

Against the tide (Sarvnik Kaur) suit la vie de deux pêcheurs de la communauté Koli en Inde confrontés à des difficultés économiques et familiales. Le film s’ouvre sur la fête donnée à l’occasion de la naissance de l’enfant de Rakesh et met en avant les traditions et rituels – son ami Ganesh l’y rejoint. L’un lutte pour maintenir les valeurs traditionnelles face à la modernisation de la pêche, l’autre quant à lui est favorable aux pratiques modernes pour augmenter ses profits. Le film met en parallèle deux séquences de pêche de nuit assez emblématiques. Dans la première, Rakesh part sur sa pirogue, équipé d’un manteau de pluie, par un soir d’orage au cœur de la mousson, balloté par le vent, l’image est sombre, et semble filmée par une action-cam – tout ceci façon dans le ventre de la baleine. Dans la seconde, Ganesh après s’être endetté pour équiper son bateau de LED (passible de poursuites graves) se lance avec toute son équipe dans une nuit de pêche qu’il espère miraculeuse. Il lance ses filets après avoir ébloui les fonds marins. Malgré ces équipements (deux bateaux de pêche, liaison radio, GPS, LED, vire filet) ils ne parviennent pas à capturer suffisamment de poissons. Rakesh reste inflexible aux arguments de Ganesh. Au fil du film on assiste à leurs échanges lors de rencontres nocturnes où ils boivent et dînent ensemble devant chez Rakesh. Dans ces séquences très découpées, les conversations sont filmées alternativement en champ-contrechamp et en plan larges, soulignant ce qui les oppose et cependant n’empêche pas leur amitié de subsister – mettant en scène les dilemmes moraux auxquels ils sont confrontés pour assurer leur subsistance et conserver leur mode de vie. Cette vie quotidienne d’ailleurs y est enregistrée de manière authentique avec une attention particulière portée à la nourriture, aux épices, aux rituels et à l’encens, aux couleurs éclatantes des saris (lors de célébrations et de fêtes) qui contrastent avec la grisaille de la mousson. Le film décolle de son réalisme à quelques reprises, on retiendra la flamme d’une plateforme pétrolière, la répétition d’un mantra ponctuant le film « tu es un Koli, ne crains rien… ». Au bout de tout, restés fidèles à leur identité, Ganesh ayant entre temps fondé une famille, les deux amis partagent des moments avec leurs enfants, signe de leur engagement envers la communauté et la tradition.

Cette opposition forte entre tradition et rationalisme productiviste est centrale dans Mascarades qui accompagne la vie quotidienne de paysans d’un village bolivien de Tomave membres (malgré eux) d’un programme d’introduction de nitrates dans leurs cultures de Quinoa par les ingénieurs d’une usine alors qu’ils maintiennent une relation traditionnelle à leurs terres et leurs lamas. Claire Second s’attache à filmer des scènes de la vie villageoise, des fêtes locales, des conversations sur l’utilisation des nitrates et des rituels liés à la reproduction des lamas. Malgré les pressions étatiques pour adopter ces pratiques agricoles modernes, les paysans expriment leur attachement à leurs traditions et à un équilibre écologique ancestral. Si les émissaires de l’usine à chacune de leurs visites s’évertuent à filmer et photographier ce qui se retrouvera dans la promotion de leur produit, le documentaire se tient à distance et participe d’une production d’un autre régime d’image, en s’y opposant – la réalisatrice nous donne l’impression de construire le film avec la complicité des paysans qui, avec elle, ne feignent pas, qui lui réservent un accueil bien plus chaleureux. Construit tout en plans fixes, Mascarades présente la plante comme un protagoniste à part entière – c’est au fond la plante que l’on suit d’un bout à l’autre du film, de la semence à la récolte. Et c’est la relation des paysans à leur environnement, que filme Claire Second, paysages de ciels et montagnes au loin – la lumière aussi est une couleur –, teintes fauves des plantations du Quinoa, couleurs vives des vêtements, des confettis et plumes des rituels. Il nous sera donc donné de mesurer l’enjeu que représente la culture de cette plante pour leur mode de vie et la diplomatie mâtinée de malice des paysans ne laisse pas insensible.

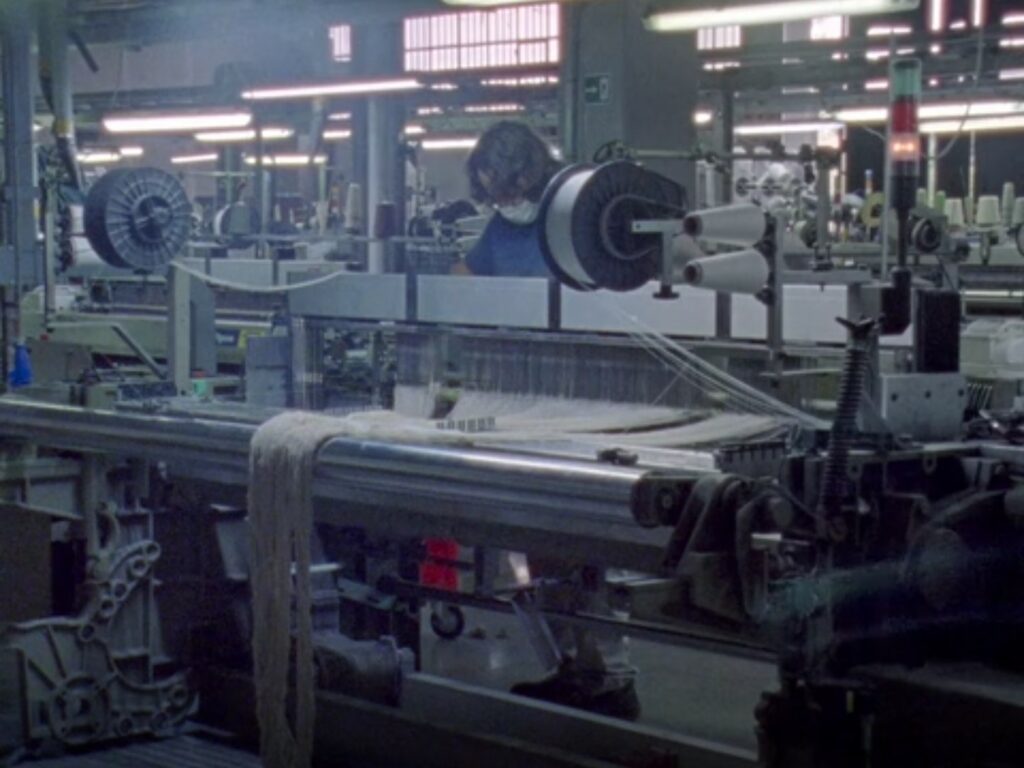

On pourrait mettre en relation cette résistance diplomate des paysans de Mascarades avec l’invention politique au sein de la république de Florence dans Ciompi d’Agnès Perrais. Dans le film, la réalisatrice raccorde ou raccommode une révolte médiévale à des luttes contemporaines et le travail d’ouvriers sous-prolétarisés du textile avec le travail intellectuel de l’historien Alessandro Stella. Elle enregistre les lieux et les noms d’une révolte, se saisissant de l’opportunité de citer une lutte ancienne pour donner du souffle à celle présente en interrogeant les traces d’un moment historique et surtout de vies. Des ciompi, ne subsistent que peu de traces dans la ville et Agnès Perrais s’attache à filmer les ruelles comme s’ils allaient surgir de ces murs, dérive des marchés aux vitrines où s’exposent étoffes et vêtements mais c’est finalement hors les murs, en périphérie, dans la banlieue où se concentrent les usines textiles qu’elle trouvera un écho, une solidarité féconde, dans la rencontre du piquet de grève et du trépied de caméra. La possibilité de filmer le travail textile sera rendue possible avec l’aide de syndicalistes. On doit souligner ici la très grande attention à la lumière, à la résistance et sa lumière, une lumière « espérance de justice », comme l’écrivait Pasolini. Grâce au choix de la pellicule (Super 8, 16 mm), une fabrication artisanale du film – mais aussi un travail sonore élaboré, Agnès Perrais propose une manière très stimulante de tramer la résistance de ces ouvriers par-delà les temps, en proposant au sein d’un même film l’archive d’une lutte passée en accompagnant celle ayant toujours cours.

Converger

« Mon monde touche votre monde. »

Adhelheid Duvanel

Le travail peut aussi être le lieu d’un choc de cultures, de déconvenues comme de rencontres déterminantes. Avec Qu’est-ce qu’on va penser de nous ? Lucile Coda, marquée par son éducation, interroge ses parents, confronte ses choix et ses questionnements avec leurs expériences. Le film commence avec la vidéo d’une cérémonie de remise de diplômes d’une école de commerce où, sur une scène (il s’agit du Zénith de Paris), sont projetés des clichés aléatoires provenant de banques d’images. La voix de la réalisatrice vient interroger et déconstruire cette séquence, la déplacer, suspendre ce story-telling pour construire une autre narration, une autre production de soi. Le film prend absolument le contrepied de ce régime d’images censé illustrer le passage à l’âge adulte, à la vie active, pour interroger la réussite sociale à l’aune de son arrière-pays, celui qu’elle a toujours dissimulé. Elle retourne chez ses parents. Plus loin elle filmera comme un contrepoint le pot de départ à la retraite de son père, cantonnier – comme si le film se construisait sur des champs-contrechamps à distance et choisissait de ménager ces écarts. Dans la maison familiale, la réalisatrice filme les photographies d’elle, photos de famille, de classe, alors que quelques séquences plus tôt, c’était dans son appartement parisien qu’elle installait ses parents dans le cadre de sa fenêtre filmant son téléphone à l’occasion d’un appel en visio. Le film atteint la profondeur émotionnelle avec la sensibilité et la bienveillance de sa progression narrative lorsqu’après avoir évoqué le titre de son film, la caméra passée dans les mains de la mère se retourne vers la fille. Visage légèrement flou, Lucile Coda, se voit renvoyer la question de l’influence de son environnement familial, révélant sa honte (sociale) et ses aspirations (à la réussite) passées.

L’écart très grand entre les mondes des protagonistes (et d’abord entre l’urbain et le rural) est aussi le sujet de Transfariana (Joris Lachaise) où il est question de la rencontre amoureuse entre un commandant des FARC, Jaison avec Laura, une femme transgenre ex-travailleuse du sexe du quartier de Santa Fe, au sein de la prison de haute-sécurité de Bogota. Le film dont on ne saisit pas toujours très bien la structure, enchâsse des récits de rêves du guérillero, des rencontres entre les FARC et un couple transgenre, des archives, des images d’actualités. Mais aussi un entretien avec Laura en réclusion à perpétuité, des images filmées au smartphone par Jaison depuis la prison et des plans de botanistes observant comment le palmier à Cire face à la déforestation change de sexe. Esthétique de la diversité, de l’accueil, le montage favorisant des points de contact inédits comparables à la manière dont le roman d’avant-garde s’est inventé dans la convergence de l’histoire, du politique, des vies, des rêves, des correspondances. Le film a été tourné pendant la période de transition des FARC en parti démocratique et de leur alliance avec la communauté LGBTQIA+ au point de proposer Lulù Maldonado, candidate transfariana, ex-FARC et femme transgenre comme candidate.

Avec Eat Bitter, nous suivons le destin croisé de Luan, chinois émigré en Centrafrique pour diriger les travaux de construction d’une banque et de Thomas, dont le travail consiste à plonger pour pêcher le sable nécessaire aux chantiers. Les réalisatrices, Ningyi Sun et Pascale Appora-Gnekindy, elles aussi chinoise et centrafricaine, donnent à voir dans ce film l’interdépendance des activités de ces deux protagonistes, c’est en même temps la confrontation de langues, rythmes, manières de faire, organisation domestique, familiale, stratégies économiques qui se découvrent tout au long du film. Pour Thomas Boa, le travail est d’abord une façon de tenter de sortir de la pauvreté, du moins de subvenir aux besoins de sa famille. La situation politique est instable, la guerre civile couve, ajoutons le contexte électoral et celui de la pandémie, reste peu d’alternatives : aller au bush pour devenir rebelle ou se faire pêcheur de sable. Métier dangereux où les hommes plongent en apnée de plus en plus profondément – à mesure qu’ils retirent le sable les fonds deviennent de plus en plus difficiles à atteindre. L’argent donc, c’est aussi ce qui motive Luan dont la hantise est de devenir pauvre. En dépit d’une complicité apparente des expatriés chinois et des travailleurs centrafricains dont le film témoigne, les réjouissants anniversaires en commun ou la fête de fin de chantier, la situation de Luan est toute de même différente de celle de Thomas et de ses camarades. La collaboration sino-africaine se fait aux dépens des travailleurs locaux : la distribution des salaires ne se fait pas sans heurts, un ouvrier mourra sur le chantier. Les cadres de vie non plus ne sont pas tout à fait les mêmes : Luan vit en ville parmi la communauté chinoise de Bangui, Thomas, lui dans un village excentré. La place centrale que prend le travail dans leurs vies leur est à mainte reprise reprochée par leurs familles respectives. Le film suit aussi leur quotidien, la vie hors du chantier, qu’il s’agisse des disputes de Thomas et de sa mère, ses nouvelles amours, mariages, séparation, comme les déboires de Luan avec sa femme restée en Chine – les longs appels, les chansons qu’elle lui chante, son sentiment d’avoir été abandonnée, jusqu’à leurs retrouvailles d’abord dubitatives puis passionnées, lorsqu’elle le rejoint et se fait, après avoir vaincu quelques méfiances avec bonheur à sa vie africaine. Premier long-métrage des réalisatrices qui clôturait joyeusement la sélection internationale, le film dont le tournage s’est étendu sur plus d’une année n’exclut pas les protagonistes filmés de son processus narratif, hors caméra ils se racontent, la parole se détache alors des corps, à la manière des commentaires improvisés des films de Jean Rouch, ils ont ici été enregistrés après chaque journée de tournage. Les réalisatrices ont aussi reconnu des influences parmi lesquelles La Pirogue de Moussa Touré, mais aussi de films de Sarah Maldoror ou Aicha Macky.

Avec le monde

« [Le réel] a lieu dans la surprise, c’est-à-dire qu’il excède la prise – comme toute rencontre. »

Henri Maldiney

Ce qu’on pourrait souhaiter des films c’est qu’ils soient capables de surprendre le regard (en proposant un visible qui ne soit pas celui de la surveillance, du contrôle, un visible policier), de suspendre le jugement. Non, ce n’est pas de happy end dont il est nécessairement besoin dans le documentaire comme ailleurs, mais que parfois le cinéma soit témoin de moments de suspension, lieu où quelque chose d’autre se produit – là où se manifeste quelque chose : autre chose entre le chef de chantier chinois et le travailleur centrafricain, autre chose entre un parti d’extrême-gauche homophobe et la communauté transgenre en Colombie, autre chose entre une lutte médiévale et des travailleurs bengalis et pakistanais se battant pour la semaine de 8h. Car ce sont dans ces écarts que les films parviennent à produire d’autres imaginatives de l’image, du corps, de la parole, du politique.

J’aurais aimé parler des films de cette partie bien distinctement, mais peut-être ne suis-je capable de décrire quelque chose de État limite (plutôt que d’écrire sur) qu’en le mettant en balance avec Je ne sais pas où vous serez demain tant il semble que ces deux films manifestent un parti pris opposé de ce que peut le documentaire. Il ne s’agit pas de départager ces deux films, de rejouer la sélection ou la compétition mais davantage de distinguer à partir de deux sujets proches, les manières qu’ils ont d’engager esthétiquement et politiquement une forme.

État limite de Nicolas Peduzzi co-produit par Arte-La Lucarne et Je ne sais pas où vous serez demain de Emmanuel Roy montrent deux soignants dans l’exercice de leur métier depuis deux lieux différemment clos : un hôpital de la banlieue parisienne et le CRA de Marseille. Ils ont en commun la faillite de l’État dans sa mission de santé publique partout où elle devrait s’exercer. Le titre État limite quoique ce titre puisse laisser entendre se révèle déjà prompt à illustrer l’expression commune de « gestion de crise », celui du film d’Emmanuel Roy paraît plutôt témoigner d’une impuissance. État limite débute par une contextualisation sous forme de plans et cartons en surimpression qui nous indiquent immédiatement que nous sommes à Clichy, hôpital Beaujon et qu’il sera question d’un psychiatre-mobile secondé par des internes. Nous apprendrons son nom quelques secondes plus tard lorsque le réalisateur questionnera un interne qu’on aura suivi d’un couloir à un ascenseur, le tout sur du Chopin remixé sur un beat allant crescendo. Très rapidement donc, en moins de deux minutes, tous les éléments du film sont posés et mis en place. À la recherche de Jamal Abdel-Kader, la caméra très mobile, qui ne le perdra désormais plus de vue, parcourt rapidement les couloirs, collée au dos des soignants, jetant des coups d’œil indiscrets vers les chambres où sont couchés des patients. Rythme rapide, suite de plans très courts, grande dramatisation et figure du psychiatre-mobile héroïco-providentiel dépassant toutes limites pour remplir sa mission. On aimerait croire cette soignante expliquant dans les premières minutes à un patient qu’il ne faut pas paniquer « ça dure quelques microsecondes… ça bloque le cœur pour le remettre dans un rythme normal ». Non cela dure presque deux heures. Est-il besoin de poursuivre ? De décrire les images fixes en noir et blanc qui prennent rapidement le relais quand la caméra elle aussi aura atteint sa limite.

On pourrait de fait s’arrêter là mais il y a ici quelque chose à penser de cette pente du documentaire qui emprunte à ce point au cinéma de fiction, des ressorts de dramatisation, et malgré une volonté louable de documenter une situation politique et sociale présente (et des personnes qui la vivent) ne permet en fait pas de sortir de clichés, de trouver justement un rythme qui rivaliserait avec la gestion de crise, une forme, une intelligence des images qui permettent de voir et d’entendre. Lieu commun, que le psychiatre « héros » (quelque admiration que l’on puisse lui porter) qui emprunte autant à l’imaginaire des séries médicales qu’aux Comics et pernicieuse, la hiérarchie (le déséquilibre des rapports induit avec les autres soignants, comme l’effacement ou l’indistinction des patients devenant prétexte. Au bout de tout on ne nous aura pas permis de construire un regard mais plutôt de regarder une construction, dont la trame est celle de ce que nous refusons ou détestons de ce monde

À l’inverse, Je ne sais pas où vous serez demain débute dans une relative absence de repères. La médecin a plutôt l’air fermée, voire exaspérée. On ne sortira pas de cette salle blanche – cette sorte de bureau, la caméra n’a aucun intérêt à chercher des moments de crise ou de tension. Le film se tient dans ces dimensions, dans cet espace et le choix de ce dispositif permet à la fois de questionner la place de cette médecin mais aussi une place à tenir pour le cinéaste et sa caméra : cette caméra que l’on sent d’ailleurs (plan fixe, à l’épaule, des recadrages laissés tels). Il s’agit de tendre et de ne pas casser, se tenir à une place juste, la plus juste – une décence qui s’accorde à celle de la médecin. On découvre progressivement où l’on est, au CRA de Marseille, quelle est la situation ces personnes enfermées et qui est cette femme. Reem Mansour est inquiète, très préoccupée par la santé de ses patients (certains qu’elle ne verra qu’une seule fois au cours de leur réclusion). Si intenable qu’elle soit, la situation ne l’empêche aucunement de garder toujours avec eux une distance professionnelle, elle les vouvoie, les appelle par leurs noms, ne se permet aucune familiarité bien qu’elle partage leur détresse et leur colère qu’elle légitime, n’ayant de cesse de répéter que cet endroit n’est pas normal, d’avouer son impuissance : elle ne peut rien faire d’autre que donner un peu de Doliprane, un somnifère. Le film comme la médecin se font alors lieu d’écoute et l’accueil de la parole devient centrale, Je ne sais pas où vous serez demain à son tour fait lieu, ménage cet espace, dans ses choix de cadre, son tempo, en refusant aussi la dramatisation ou les facilités de l’émotion. Il n’est est pas moins une épreuve qui si elle nous épuise, ne nous empêche jamais de penser. Le film ne peut s’achever, chaque jour est une boucle, mais une boucle qui nous est restituée avec beaucoup d’intensité. On pourrait parler d’une dramaturgie clinique au sens où chaque patient dont le nom a été modifié au montage-son permet de saisir quelque chose de la situation contemporaine ou d’un état du monde avec l’infini de son hors-champ – le film ouvre un espace de résonance. Les patients sont filmés de dos, larges dos d’hommes, leurs crânes, leurs nuques parlent, ce qui leur donne une présence très forte, peut-être la plus grande présence possible – cette manière de filmer a été inspirée à Emmanuel Roy par une réflexion distinguant présence et visibilité.

Il s’agissait donc de deux films montrant des médecins dans leur pratique – deux protagonistes qui pensaient, avaient pensé, pouvoir agir de l’intérieur quand ils n’étaient peut-être que caution d’un système contre lequel ils voulaient résister de l’intérieur. Ces deux films accompagnent et redoublent deux formes de résistance, l’une se mesure à l’héroïsation néo-libérale, l’autre témoigne de son impuissance et défie par son insistance. Si Reem Mansour aujourd’hui travaille dans les prisons de Bagdad, Jamal Abdel-Kader, lui, après qu’un autre psychiatre lui ai fait entendre que son travail était en train de le rendre malade, a décidé de prendre du recul.