Immersion algorithmique

À propos de "Aggro Dr1ft" et "Baby Invasion" d'Harmony Korine

En mars dernier, au Silencio, ce sanctuaire parisien où la lumière ambrée semblait distordre le temps lui-même, s’est imposée une expérience singulière : la projection nocturne de Baby Invasion. Cette sortie discrète, en marge des circuits traditionnels, répond à une stratégie de diffusion particulière : tout en restant présent à Venise, Harmony Korine choisit désormais de déplacer son cinéma hors des salles conventionnelles, jouant à la fois sur la rareté et sur des logiques économiques propres au marché de la VOD et aux séances événementielles. En entrant dans la salle, j’ai rejoint un univers déjà en mouvement, comme si le rêve avait débuté sans moi.

La salle s’est remplie de corps errants, sans horaires ni places fixes : certains s’asseyaient, d’autres dansaient, d’autres filmaient. À l’écran, un kaléidoscope : des visages de bébés, générés par intelligence artificielle, flottant dans une texture glitchée et hallucinée. Le son, nappé par les compositions fragmentaires de Burial, enveloppait l’espace d’une mémoire corrompue, d’une atmosphère à la fois intime et distanciée, chargée d’échos électroniques et de murmures feutrés. Il n’y avait ni récit ni direction claire, mais une intensité électro-perceptive qui n’absorbait pas simplement le regard mais le traversait. Le film tournait en boucle. J’avais pris le film par la fin, je suis resté pour en remonter les fragments.

Je me suis ensuite perdu dans les couloirs dorés du Silencio, hanté par la rémanence du film. Puis, attiré par un signal plus net, je me suis dirigé vers la scène. Là, Harmony Korine est apparu, lui aussi masqué, avatar glitché de sa propre fiction. Son mix brutal, tribal et hypermodulé, ponctué de bruits stridents rappelant des rafales de mitraillettes, électrisait la foule. L’écran s’était éteint mais la performance continuait dans le son et la lumière : le cinéma, devenu espace sensoriel, ne reposait plus sur l’image seule. Nous n’étions plus spectateurs, mais vecteurs, présences diffuses intégrées à un protocole immersif.

1.

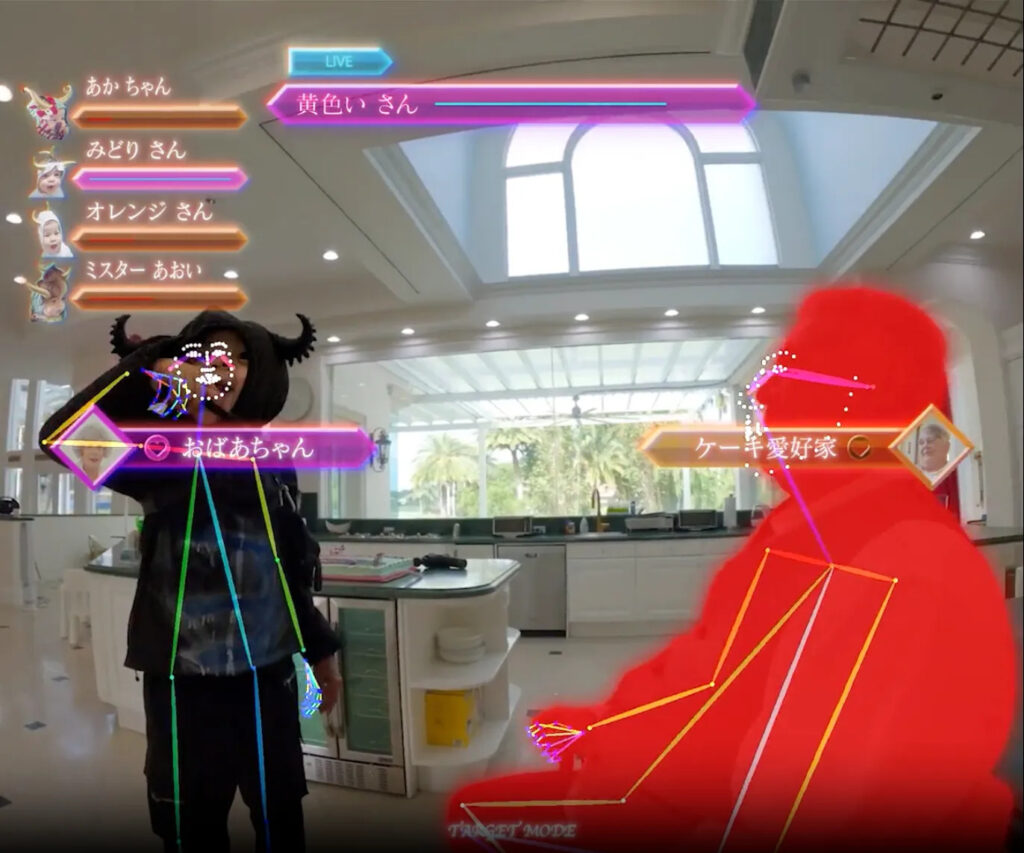

Baby Invasion s’ouvre sur le témoignage d’une développeuse de jeux vidéo en VR, casque sur la tête, qui explique la création d’un shooter absurde : Baby Invaders. Puis, il révèle comment ce jeu a été détourné par des communautés du dark web, inspirant des actes de violence retransmis en direct sur Twitch. Très vite, l’écran bascule dans un univers indistinct, une interface saturée où le spectateur ne sait plus s’il assiste à une partie de jeu ou à sa contamination criminelle. Tourné en prises de vues réelles, le film transforme pourtant son monde par des ajouts numériques et une postproduction corrosive : tout y est altéré, rien n’y demeure intact. Intégralement en vue subjective, mimant les codes du jeu de tir à la première personne (FPS), le film met en scène un protagoniste-masque qui commence par avaler un cocktail de pilules avant de révéler, dans le miroir d’une chambre, son visage de nourrisson synthétique généré par IA.

Cette apparition inaugurale est la première véritable occurrence (dé)générative, où l’artifice se donne d’emblée comme artifice. Il rejoint ensuite ses complices dans le crime, aux têtes aussi artificiellement générées. Ensemble, ils chargent des armes dans un fourgon, écument les rues de Miami et prennent d’assaut une villa. Tout au long du film, des personnages masqués apparaissent également de manière ponctuelle, dans une fenêtre en haut de l’écran, sans que l’on sache vraiment s’il s’agit de joueurs ou de spectateurs.

Le film est piloté par une logique de gameplay : des espaces confinés, des déplacements maîtrisés et des événements (missions, recharges de mana) qui jaillissent sans avertir. De là naît un flux visuel composé de perceptions incertaines, d’actions flottantes et de séquences énigmatiques qui semblent répondre à un calcul souterrain. Le modèle d’intelligibilité de l’espace est celui du jeu bac à sable (sandbox) : une architecture logicielle autoréférencée, intégrant ses propres conditions de perception, comme un système qui s’autoalimente en objets et en situations (bonus, pièces d’or). En regardant défiler ces séquences, j’ai eu l’impression de manipuler une manette invisible, comme si le film attendait de moi des gestes que je ne pouvais pas accomplir.

Les visages générés par IA, les textures instables, les décors vides : autant de signes d’une esthétique post-réelle où l’image ne masque plus son artificialité. Baudrillard avait déjà décrit ce type de mutation de l’image devenue « pure simulation » – et Korine en donne ici une version extrême. Le masque de bébé n’est pas un déguisement mais le visage par défaut d’un monde post-humain, où l’émotion semble greffée comme un plugin. On pense également aux émojis « pleurs » et « mort » qui s’affichent au centre de l’écran pendant la séquestration d’une famille dans la villa. Cette intervention graphique se combine avec le chat multilingue qui défile en direct sur la gauche de l’écran, commentant les actions perçues en temps réel : se demandant de quoi il s’agit, faisant des références aux thrillers des années 1990, ou signalant leur rire et leur stupeur.

Le film devient alors un espace de co-présence entre image et spectateur annotant, où l’émotion n’est plus seulement suggérée par le récit, mais codifiée et commentée publiquement. Le spectateur devient ainsi tour à tour joueur sans geste, spectateur de Twitch réduit au silence, ou simple nœud passager d’un réseau impersonnel : il reçoit un guide émotionnel immédiat tout en percevant la diversité des réactions d’autrui, brouillant la frontière entre immersion sensorielle, lecture interprétative et expérience collective. EDGLRD propose d’ailleurs deux versions du film : une PURE et une IMPURE, la seconde bénéficiant d’une voix-off féminine éthérée qui impose, là aussi, un rythme émotionnel, centrée sur le motif du lapin, comme un signal affectif programmé[11][11] EDGLRD est un collectif créatif, un laboratoire audiovisuel et une plateforme de production et de distribution transdisciplinaire avec lequel Harmony Korine souhaite pousser le cinéma vers une forme altérée de perception..

Pour autant, ce que j’ai ressenti dans la salle était moins théorique : une fatigue étrange, comme si mes émotions étaient happées par une machine aliénante : un régime où la vitesse prime sur la clarté et où chaque image semble chasser la précédente. L’écran ne fonctionne plus comme une surface de projection stable, mais comme un champ de forces adapté à une attention morcelée, propre à l’ère numérique. Baby Invasion intensifie ainsi ce modèle en abolissant toute distinction entre perception, action et bruit de fond. Les couches visuelles se superposent, les interfaces glitchent, fusionnent ou se déconnectent, tandis que la temporalité elle-même se fragmente, contaminée par les formats du jeu vidéo, du flux en direct et de la surveillance.

Mais le film va plus loin encore : il est dépourvu de regard humain. Les caméras n’ont pas d’yeux, seulement des capteurs ; les visages ne ressentent rien, ils traitent simplement les données. C’est une subjectivité distribuée, disséminée dans les réseaux, sans intériorité ni intériorisation. L’image n’est plus faite pour être vue mais pour être analysée par un algorithme – une vision machinique (« machine vision »). Le film ne relève même plus d’un réalisme numérique : certaines apparitions monstrueuses évoquent d’ailleurs les réels que l’on peut trouver en continu sur Instagram, où un objet se métamorphose selon une prolifération à la fois organique et algorithmique. Cette logique radicalise l’effacement du spectateur : non seulement il peine à supporter le film dans les conditions d’une projection linéaire et immobile, mais sa présence même semble dispensable. On peut toutefois lire ce constat comme une provocation : l’œuvre performe l’idée d’un spectateur rendu inutile, tout en continuant de s’adresser à lui comme horizon de sens. À côté de moi, un spectateur filmait l’écran plus longtemps qu’il ne regardait le film lui-même, plus intéressé par le déferlement d’objets que par le suivi de l’action. J’ai eu l’impression que la logique machinique du film avait déjà contaminé la salle. Ce congédiement souligne la difficulté – voire l’absurdité – de tenter d’adhérer à un point de vue humain sur le film.

2.

Mais au-delà de son dispositif perceptif, le film ne peut être dissocié des tensions politiques qu’il condense. Car si Baby Invasion explore l’effacement du regard humain, il met aussi en scène, sans la commenter directement, la manière dont la violence circule dans nos environnements numériques. L’utilisation répétée des masques de bébés, créés par IA et portés lors de braquages ou d’exactions en direct sur Twitch, renvoie à une imagerie paradoxale où l’innocence factice masque la brutalité réelle. Ce masque synthétique agit comme un double écran : il dissimule et dévoile à la fois la mécanique d’une violence performée et l’effacement de toute humanité derrière des avatars numériques. Si l’on peut y lire des échos aux fascismes numériques ou aux formes contemporaines de violence médiatisée, ces motifs sont présents comme des données brutes, déconnectées de toute médiation humaine : l’expérience est abstraite, distante et souvent démoralisante. La séquestration et la torture de la famille rappellent la circulation virale des vidéos gores en ligne, visionnées non pour comprendre ou témoigner, mais pour être consommées comme un flux de chocs visuels. Des images qui, sorties de tout contexte, finissent par anesthésier autant que révulser, produisant un rapport ambigu où la sidération se mêle à l’indifférence.

La « neutralité algorithmique » semble abolir la morale, transformant la cruauté en spectacle et rendant toute référence éthique immédiate difficilement accessible. Pourtant, à la fin du film, le flux est interrompu par une apparition singulière : une parodie du Jugement dernier foudroyant les baby invaders. Le ciel bleu se charge rapidement de nuages virant à l’orage. La caméra adopte alors une plongée subjective sur les baby invaders, immobiles, le regard tourné vers le ciel. Une voix résonne, froide et détachée : « All things must come to an end. Game over. » Puis, des mains surgissent, vêtues de blanc jusqu’aux bras, et frappent les intrus d’éclairs tandis que la musique se transforme en un son plus céleste. Les baby invaders sont réduits en cendres ; la voix ricane avant de s’élever à nouveau vers les cieux, ponctuant l’action d’une ironie ambiguë.

Le temps d’un épilogue, le film retourne ensuite vers le témoignage de la développeuse du jeu. Elle ignore toujours pourquoi tout cela est arrivé. Jadis non croyante, elle s’est tournée vers Dieu, implorant l’arrêt du jeu. Mais le jeu persiste, indifférent, et sa popularité ne cesse de croître. Korine ne restitue pas la norme dans la linéarité d’un récit ni par un personnage moral ; elle surgit dans la conjonction des effets visuels, sonores et rythmiques. Le contraste entre la violence du jeu et sa sanction visuelle crée un cadre moral ponctuel et paradoxal ; la morale semblant ainsi devenir un effet esthétique et machinique, intégré au flux du film, soulignant que le jugement et la valeur éthique peuvent émerger même dans un univers où le regard humain est largement congédié.

3.

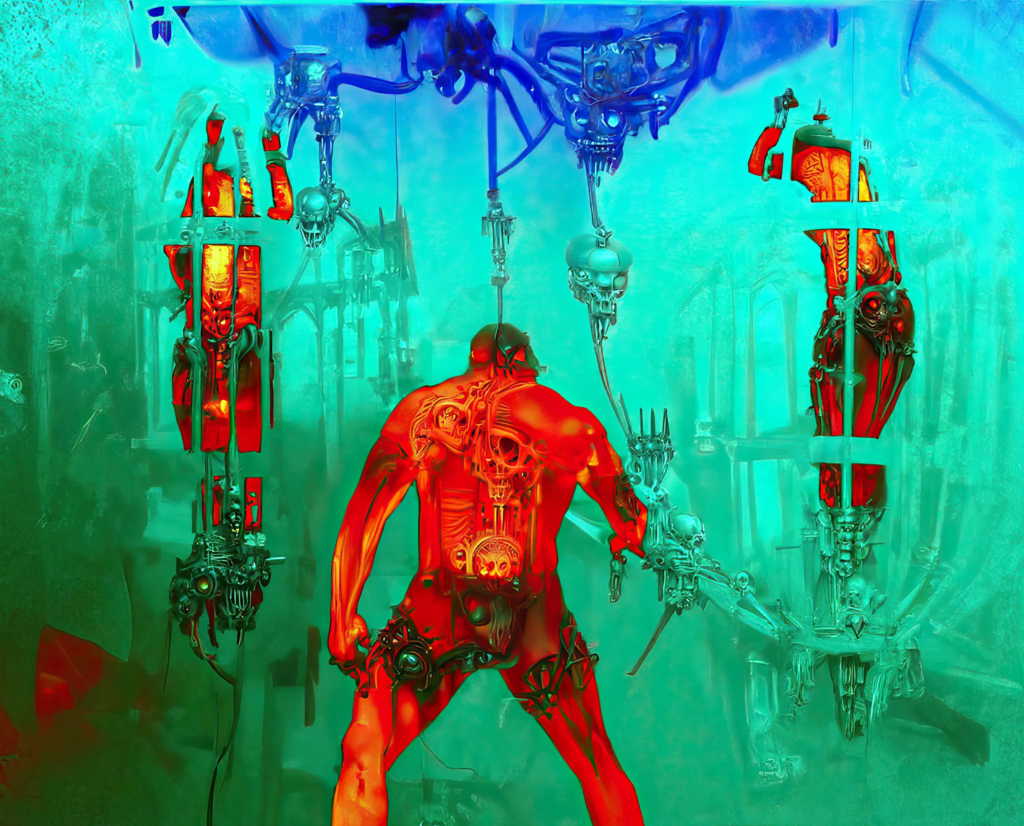

Cette logique trouve une autre déclinaison dans Aggro Dr1ft, où Korine radicalise encore la dissolution du corps et du récit. Cet autre film suit un tueur à gages (interprété par Jordi Mollà) dans une Floride filmée exclusivement en caméra infrarouge, réduisant les corps à de simples silhouettes énergétiques. Là où Baby Invasion est plus fragmenté, Aggro Dr1ft tourne en boucle. Le récit est quasi absent : une voix off subsiste, prononçant des phrases introspectives déconnectées de toute action cohérente (c’est donc sensiblement le même registre dans la version IMPURE de Baby Invasion), tandis que la bande sonore d’AraabMuzik enveloppe l’image dans un flux trance aux pulsations électroniques répétitives. Le corps n’est plus représenté, mais transformé en flux énergétique, rejoignant l’idée d’un cinéma post-organique, où l’inhumain devient le sujet principal de la représentation. Le cinéma rejoint ici la peinture – mais une peinture mouvante, où les couches ne sont plus d’huile mais de données. On pense à la peinture expressionniste et abstraite américaine, notamment à Rothko, si l’on imagine ses aplats de couleur devenir mobiles et vibrants, et surtout aux propres toiles du cinéaste.

Tout comme au Silencio, la tournée américaine d’Aggro Dr1ft dans les bars à strip-tease engageait le spectateur dans un corps-à-corps avec l’écran et la musique, la projection s’accompagnant, là aussi, d’une performance live de Korine. Ce choix de diffusion n’a rien d’anodin : le film met lui-même en scène des danseuses dénudées, et l’espace du club, saturé de néons et de corps en mouvement, prolonge directement l’esthétique sensuelle et pulsatile de l’écran. Dans le film, la caméra capte la chaleur plutôt que l’émotion : l’humain s’efface au profit d’une énergie brute, une intensité sans sujet, qui circule à la surface du monde. La musique – beats syncopés, textures abrasives – prolonge cette logique : un rituel numérique, à la fois tribal et post-humain. Le tueur d’Aggro Dr1ft n’est plus un personnage : il n’a ni biographie ni psychologie élaborée, et se définit lui-même de manière hyperbolique comme « le plus grand tueur à gages du monde ». Par moments, le tueur semble d’ailleurs relié à un démon gigantesque qui surgit dans le ciel, une imagerie directement empruntée aux jeux vidéo où l’on s’apprête à affronter un boss final, une puissance disproportionnée qui n’est pas sans rappeler la foudre finale de Baby Invasion. Sa présence à l’écran ne se mesure pas à ses choix narratifs ou à ses motivations, mais à l’intensité qu’il génère. Chaque interaction devient un signal dans un flux global d’action et de tension. Il fonctionne moins comme un individu incarné que comme un vecteur de sensations et d’affects : sa personnalité se réduit à un rythme, à une diction, à une modulation de la peur et de l’excitation, transformant la figure du tueur en un pur dispositif émotionnel.

Cette abstraction atteint son paroxysme lors du duel final entre le tueur et sa cible hyper virile. Armés d’un couteau et d’une machette, chaque coup porté agresse instantanément l’image : en un éclair presque littéral – tellement la transition est rapide – les teintes passent du rouge au bleu. À chaque impact, des ajouts fantomatiques surgissent, comme un voile d’énergie flottant à la surface de la scène. L’affrontement matérialise une intensité : on perçoit directement la modulation de l’énergie qui circule entre les corps et se propage à travers l’écran, comme un signal codé d’adrénaline et de tension.

4.

Et pourtant, quelque chose comme une émotion persiste, fragile, résiduelle – une mélancolie spectrale qui hante les surfaces trop lisses de cette perception machinique. Dans Aggro Dr1ft, les beats syncopés et les pulsations électroniques répétitives d’AraabMuzik organisent l’énergie même de l’image thermographique : un drop peut entraîner un changement de couleur. Chaque pulsation, chaque texture abrasive agit comme un vecteur d’intensité, impose un rythme plus nerveux et mécanique, strident et cauchemardesque, où l’émotion naît aussi de l’excitation et de la tension accumulées dans le flux (contrairement à Baby Invasion, on attend un climax). Dans Baby Invasion, au contraire, le résidu affectif ne s’impose pas comme un sentiment clair ou dirigé, ni comme une poésie du sens, mais comme une poésie du signal, du fantôme numérique, du souvenir corrompu. De là émerge une beauté fragile, qui touche non pas par adresse, mais parce qu’elle se greffe comme une mémoire étrangère à la nôtre.

La bande sonore signée par Burial, artiste emblématique de la hantologie musicale, accentue le sentiment de désincarnation qui traverse le film. Ses textures fragmentées et filtrées créent une atmosphère de suspension, comme si le temps et l’espace étaient détachés du monde réel. Les samples vocaux, parfois étirés ou tronqués, évoquent des présences fantomatiques qui surgissent à la périphérie de la perception. La réverbération et les couches de son enchevêtrées produisent un espace acoustique instable, où l’on ne sait jamais si le bruit provient du film ou de l’extérieur. Notamment lorsque le protagoniste traverse un bâtiment administratif désert, observe des prospectus vantant « l’employé du mois » et les opportunités de carrière, rencontre des sangliers eux aussi perdus dans cet espace liminal, arrive à une salle de vidéosurveillance où il doit alerter toute anomalie et surveiller l’arrivée des baby invaders.

Une fois que ceux-ci ont d’ailleurs pénétré la villa, la musique ralentit, spectrale. Les baby invaders apparaissent alors dansant, dans un espace sombre, montrés comme des silhouettes blanches, flottantes, presque transparentes. Un globe terrestre, tournant sur lui-même en points lumineux, affiche brièvement la mention « Baby Invasion Global Feed », avant de nous laisser seuls avec les envahisseurs. Ce contraste renforce l’impression d’un monde à la fois tangible et dématérialisé : l’énergie des envahisseurs se matérialise dans le mouvement et la lumière, tandis que l’on est immergé dans une temporalité modulée par la bande-son. La musique évoque alors un futur déjà perdu : un horizon de promesses abandonnées et de possibles inachevés, où le passé résonne dans le présent comme une mémoire fantomatique, et où le vide des lieux intensifie la mélancolie d’un monde dont les idéaux et les formes d’expérience semblent irréversiblement dissipés.

On pourrait alors dire que Baby Invasion met le spectateur face à une expérience de deuil post-humain. Deuil du regard, deuil de la communauté, deuil de l’intériorité – tout ce qui faisait de l’image un possible lieu de partage est absorbé par une logique machinique qui ne laisse subsister que des spectres. C’est peut-être là sa dimension la plus vertigineuse : faire ressentir, à travers l’abstraction de ses flux et la froideur de ses opérations, la disparition même de ce qui nous permettait autrefois de voir ensemble.

5.

C’est là que se dessine l’hypothèse d’un cinéma post-image – fabrique de perceptions inédites, où données, artefacts et signaux forment les matériaux de l’expérience – loin de l’architecture ontologique du cinéma qui séparait regard et image. Réduire cette mutation à une rupture absolue occulterait cependant une longue histoire de proclamations « post-représentationnelles ». La singularité de Korine tient peut-être moins à une nouveauté radicale qu’à l’intensité et à la systématicité avec lesquelles il pousse ces logiques.

Ce renversement de paradigme s’inscrit dans une transformation plus vaste, façonnée par la connectivité permanente, la prolifération des interfaces et la virtualisation croissante de l’expérience sensible. Le cinéma se rapproche ici d’autres pratiques artistiques contemporaines – installations XR, œuvres génératives, créations computationnelles – qui ne cherchent plus à représenter le monde, mais à configurer des dispositifs de perception. Dans ce cadre, l’œuvre devient une expérience modulable dans l’espace et dans le temps, ouverte, affective, en perpétuelle évolution. Elle n’est plus un objet fini, mais une potentialité en cours d’actualisation.

L’espace du club, où Korine choisit de projeter Aggro Dr1ft et Baby Invasion, ne joue pas qu’un simple rôle symbolique : il constitue le nouveau lieu ontologique du cinéma compris comme architecture algorithmique de présence. Il ne s’agit ni d’un retour aux happenings des années 1960 ni d’une forme de vidéo expérimentale, mais bien de l’émergence d’un nouveau régime de perception. Là où Baudrillard évoquait une simulation plus réelle que le réel, Korine fait de la réalité une excroissance du programme visuel. Le monde ne se raconte plus, il se code en flux d’affects. Pourtant, malgré cette immersion et cette liberté de mouvement, on finit toujours par s’asseoir en salle, se laissant happer par le flux tout en retrouvant le geste familier du spectateur classique.

Aggro Dr1ft tout comme Baby Invasion ne sont pas uniquement des expérimentations esthétiques : ils sont construits comme des objets rares, réservés à quelques projections-clubs, adossés à une stratégie événementielle et à l’économie de la VOD. Autrement dit, le « post-cinéma » de Korine peut être lu comme une mutation esthétique, mais aussi comme une adaptation au marché de l’attention saturée, où la rareté et l’expérience exclusive deviennent des arguments de valeur. L’élitisme du dispositif interroge ainsi la portée réelle de cette révolution annoncée : s’agit-il d’une refondation du cinéma, ou d’une spectacularisation supplémentaire, réservée à ceux qui peuvent accéder à ces espaces d’expérimentation ? Même si cette perspective reste située, en sortant du Silencio, je portais moins une image qu’une résonance – une trace physique qui refusait de s’effacer.