Interstellar, Christopher Nolan

Pour l'aventure

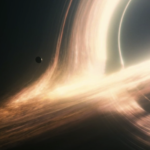

Il faudra bien d’abord concéder que, de la gravité, Interstellar retient surtout une tendance à la lourdeur : lourdeur des digressions scientifiques sur les failles spatio-temporelles et les trous de ver ; lourdeur de la référence à Dylan Thomas dont le poème Do not go gentle into that good Night fonctionne comme une clé symbolique ; lourdeur enfin d’un épilogue en forme d’éloge de l’amour. Pourtant, le film de Christopher Nolan donne aussi l’impression, peut-être pas éprouvée depuis The Tree of life, d’embrasser un mouvement immense allant du territoire américain (la vie d’une famille middle-class à la Spielberg : un père et ses deux enfants) aux espaces infinis, qui ne sont pas pensés ici selon une métaphysique chrétienne (comme chez Terrence Malick), mais plutôt en fonction d’hypothèses scientifiques toujours explicitées par un personnage. Cette dimension didactique pèse encore : très bavard et démonstratif lorsqu’il s’agit d’exposer les phénomènes physiques expérimentés par ses personnages (les changements d’espace-temps, les façons de passer d’un point A à un point B en traversant un trou noir), Interstellar semble toujours vouloir aller de la théorie à la pratique – ce qui l’éloigne autant de 2001, bien plus opaque et abstrait, que de Gravity, bien plus pragmatique lorsque commence le survival de Sandra Bullock.

Pourtant, Interstellar explore aussi la part secrète de ces deux oeuvres, celle-ci se révélant à travers la question de la communication et du contact. Dans ce qui est peut-être le moment le plus lyrique du film, Cooper, l’astronaute incarné par Matthew McConaughey, revient d’une mission d’exploration scientifique qui a échoué pour constater que quelques heures sont devenues vingt-trois années. Sur un écran d’ordinateur défilent des messages au fil desquels Cooper voit son fils vieillir et devenir père : les 2h30 du Boyhood de Richard Linklater sont ici résumées en une scène, qui dit tout ce que le personnage a perdu pendant qu’il explorait l’espace. Cruauté de cette odyssée, qui est, comme autrefois celle d’Ulysse, un voyage dont le retour se fait trop longtemps attendre. Mais ce n’est pas par la grandeur de son thème épique – le long voyage, l’impossible retour à la maison – que cette scène parvient à émouvoir, mais par l’éloge qu’elle fait de la communication humaine. Bien qu’ils soient restés lettre morte pendant plus de deux décennies, des messages ont continué d’être émis à l’intention de Cooper, témoignant à la fois du caractère dérisoire des entreprises humaines (dans le premier message, son fils lui donne les notes qu’il a obtenues au lycée) et de leur grandeur (tous ces messages ont traversé les barrières spatiales et temporelles pour toucher Cooper).

Un dialogue paradoxal s’établit ici avec 2001 : en faisant pleurer Cooper, Nolan ose jouer sur un pathos auquel Kubrick avait renoncé. On pense à la séquence où Floyd entame une discussion avec sa fille depuis la cabine d’un vidéophone ; celle-ci réclame à son père un jouet – un bushbaby – pour son anniversaire et lui demande quand il reviendra. « Daddy is travelling », répond froidement Floyd avant d’achever la communication. Dans cette scène très intime, la fille de Floyd est incarnée par Vivian Kubrick et il s’agissait peut-être de lui dire : Daddy is making a movie. L’éloignement de Floyd sur la station lunaire pouvait être vu comme une image de l’enfermement du réalisateur dans son projet.

Quelque chose de très personnel semble circuler d’un film à l’autre : on ne sait pourtant rien de Nolan, qui tient toujours sur ses films un discours très technique, presque impersonnel. La découverte des messages de Cooper transforme néanmoins Interstellar en blockbuster malade, à la manière d’A.I. de Spielberg. Que la Terre ne soit plus habitable ou qu’elle ne soit pas le seul monde possible n’est au fond pas la première des préoccupations de Nolan. Il faut sans doute voir le film plus naïvement, à la manière d’un conte dont l’histoire est celle d’un père qui manque un jour à sa parole et rate tous les anniversaires de ses enfants, parce qu’il est appelé ailleurs, vers un autre destin. La part d’enfance, dans Interstellar, est immense. Elle se manifeste dès le début, dans la séquence où Cooper lance son pick-up à la poursuite d’un drone qui s’écrase dans son champ de maïs. Ce drone est comme un signe tombé du ciel indiquant à Cooper son destin. Mais il rappelle aussi l’os de 2001 – à la différence qu’il ne s’élève pas, mais retombe. Il retombe pour signifier que nous ne sommes plus dans les années 60, c’est-à-dire dans un contexte où la conquête spatiale était encore un enjeu politique et épistémologique. Ces enjeux ont été enterrés – ce que confirme une scène où Cooper apprend que les expéditions vers la Lune au XXe siècle n’ont été que des fictions inventées pour ruiner l’URSS –, de même qu’ils ont disparu symboliquement de l’imaginaire du cinéma de science-fiction contemporain, celui-ci ayant été marqué surtout par la paranoïa. De La Guerre des mondes à Signes, de Cloverfield à District 9, la SF n’a développé que des récits d’invasion, et sans doute faut-il l’expliquer autrement que par le spectre du 11 Septembre. Quelque chose s’est perdu dans la croyance du spectateur. Au regard de ces films, Interstellar ressemble alors à une œuvre d’enfant, qui revient littéralement à l’enfance du genre, à son point d’origine dans le cinéma moderne, c’est-à-dire à 2001.

Mais ce retour n’a rien de fracassant : Nolan ne cherche pas à tirer parti des technologies actuelles pour impressionner le spectateur, le mettre en apesanteur, lui proposer une expérience « immersive ». Tel était le pari de Gravity, dont Interstellar se démarque radicalement tant d’un point de vue esthétique (pas de 3D) que narratif (pas de survival conduisant au retour du personnage sur Terre, mais plutôt l’annonce d’un nouvel envol). Du film d’Alfonso Cuaron, Nolan n’a retenu que le lyrisme de la séquence où l’astronaute Stone entre en communication avec le Chinois Aningaaq et entend, dans le lointain des ondes, les aboiements d’un chien : elle se mettait alors à aboyer et ses larmes s’envolaient, sous l’effet de la pesanteur.

C’est cette faille émotionnelle qui s’ouvre peu à peu sous l’appareil théorique d’Interstellar, celle-ci finissant par trouver un écho dans les théories scientifiques que formule le film. La traversée d’un trou noir conduit Cooper à un autre point du temps, là où il est déjà parti depuis toujours, là où il est redevenu, pour sa fille, le fantôme qui faisait tomber des livres dans la bibliothèque de sa chambre. Le raccord entre l’aventure spatiale et la dimension intime du film est presque aussi beau que celui qui, dans 2001, conduisait l’astronaute Bowman des galaxies inconnues à une chambre de style Louis XVI. Significativement, le retour de Cooper vers le monde familier a lieu dans une bibliothèque, plantée dans un espace aux multiples dimensions. Par ce lieu, le film pose autrement la question de la communication et de la transmission : à la stérilité des planètes que Cooper a vues et visitées, il oppose l’amour qui lui a permis de transmettre un savoir à sa fille. C’est cet amour que le film célèbre, avec un élan aujourd’hui introuvable dans le cinéma américain, sauf peut-être chez James Gray (autre cinéaste qualifié de lourd).

On comprend mieux, dès lors, pourquoi les vers de Dylan Thomas reviennent si souvent. Ils disent : « Rage, rage against the dying of the light » (« Révolte toi contre l’agonie de la lumière »). Cette lumière déclinante n’est pas celle des étoiles, comme dans le finale très romantique de Maps to the stars, c’est celle des hommes, celle de la vie d’une espèce dont la capacité d’aimer est reconnue comme éternelle. Le rêve d’enfant d’A.I. s’achevait sur la même conclusion : l’éternité de l’amour humain avait survécu dans les souvenirs d’un petit robot. La fin d’Interstellar s’éloigne pourtant de cet acmé. Ayant retrouvé sa fille, Cooper songe déjà à retourner vers les étoiles et c’est par cette promesse d’un nouveau départ que le film finit de révéler la part d’enfance qui est en lui : il ne s’en tient pas à une morale de l’amour, il relance encore son personnage dans l’aventure. On ne pouvait imaginer, pour incarner Cooper, de choix plus juste que celui de Matthew McConaughey : comme Mud, le fugitif du film de Jeff Nichols, Cooper est à lui seul une promesse d’aventure. C’est cette grande promesse que porte Interstellar, et peu importe, au fond, sa lourdeur, puisqu’il se montre constamment capable d’élargir notre horizon et de nous émerveiller.

Scénario : Christopher et Jonathan Nolan / Photographie : Hoyte Van Hoytema / Montage : Lee Smith / Musique : Hans Zimmer

Durée : 169 mn

Sortie : 5 novembre 2014.