Jurassic World, Colin Trevorrow

L’art d’aimer Jurassic Park

Il y a plusieurs manières de décrire ce qui se passe à la fin de Jurassic World. Comme un enfant d’abord, puisque le film s’adresse à eux en priorité : l’Indominus Rex et le Tyrannosaurus Rex, deux gros dinosaures carnivores, s’affrontent ; un vélociraptor rejoint la mêlée, puis un mosasaure surgit de son bassin et met tout le monde d’accord. Comme un critique ensuite, car le film s’adresse à eux aussi : des monstres en images de synthèse s’affrontent dans une mêlée filmée en plan-séquence : comme on essaie parfois d’avaler un hamburger en une seule bouchée, il semblerait maintenant que tous les héros d’un film se doivent à un moment d’être englobés par un plan-séquence (l’archétype de cela étant à chercher à la fin du premier épisode d’Avengers, de Joss Whedon). S’il fallait faire la synthèse de ces deux positions, celle de l’enfant et celle du critique, on trouverait qu’il y a beaucoup de choses à voir, trop pour deux yeux, et que la chose la plus visible ici reste peut-être le mouvement de caméra. Mais n’est-ce pas ce que réclame une adaptation, en 2015, du Jurassic Park de Steven Spielberg ? Il y a 22 ans, un plan final poussant les micro-processeurs au summum de leurs capacités exhibait trois dinosaures – que quelques panoramiques suffisaient à embrasser. Or Jurassic Park et consorts, c’est d’abord cela : une technologie poussée à chaque fois dans ses derniers retranchements (pour plus de détails, se référer aux revues spécialisées ou aux commentaires DVD). Jurassic World, à la fois obligé et en même temps réjoui de pouvoir s’en permettre autant, s’achève donc sur un plan-séquence inextricable, filmé à la grue, mêlant acteurs, dinosaures, explosions du décor et effets aquatiques en un geste un peu boulimique certes, un peu contraint certes encore, mais surtout – et c’est ce qui étonne – heureux.

Ce bonheur, cependant, se cherche, il ne se donne pas. Sans un minimum de volonté, ou de désir, de la part du spectateur, le film n’apparaît au mieux que comme un grand néant, au pire, un tas d’immondices. Ainsi Jurassic World croule-t-il sous les faux procès : on en aura vu lui reprocher de capitaliser sur son dinosaure mutant, ce qui revient à lui reprocher d’avoir attaché de l’importance à la qualité de son « méchant » ; on en aura vu lui reprocher son familialisme quand bien même à la fin, les parents divorcent toujours – on ne peut pas franchement en dire autant de beaucoup de films américains, à commencer par San Andreas sorti le même mois, 2012, dont San Andreas s’inspire, ou tous ces films issus de Spielberg dans lesquels une famille éclatée se recompose. Jurassic World se construit en effet sur un divorce que rien n’entrave. Suggérée lors d’une scène d’aéroport, cette ruine affective fait fondre en larmes le jeune héros alors qu’assis dans un train longeant une plaine d’herbivores, il devrait être fou de joie. Belle trouvaille. Le bonheur n’est pas là où on le croit. On n’est pas dans Vice Versa, dans lequel une fillette apprend à laisser cohabiter la joie et la tristesse, mais Colin Trevorrow, réalisateur probablement heureux à l’idée de prendre les commandes d’un Jurassic Park à 150 millions de dollars pour son second long-métrage, représente pourtant des gens tristes. Y voir le divorce de l’enfant et des critiques, de l’émerveillement et de la maturité, est une formalité dont nous nous acquittons ici.

Il faut le voir, ce gosse de dix ans, arriver dans le parc fou de joie, se jetant sur un écran tactile et récitant sa leçon de passionné de dinosaures, avant que son grand frère ne vienne le rabrouer – ne surtout pas manquer, à cet instant d’euphorie, la tristesse infinie qui passe sur le visage du garçon frustré, dont on vient de gâcher le moment. Le gosse s’appelle Gray : si on pouvait se permettre de trouver une justification à son prénom, on ne se mouillerait pas trop en suggérant qu’il est justement ce personnage constamment partagé entre le blanc de l’extase spielbergienne et le noir de la mélancolie. Quant au personnage sur l’écran dont la présentation réjouie est malheureusement interrompue, « Mr DNA », il s’exprime avec la voix du réalisateur lui-même. Trevorrow le sait : il est un enfant gâté, et cela ne signifie rien. Son film sera un succès, qu’il le réussisse ou non, de la même manière qu’une journée à Jurassic World fera toujours plaisir à un gosse, que ses parents divorcent ou non, que sa tante Claire fasse la visite avec lui ou non. La question étant dès lors : comment faire d’un succès assuré un succès qui ait de la valeur ? Comment transformer du plaisir en bonheur ? Du divorce (entre les parents, d’avec les critiques) jailliront pourtant des franchises, des suites, « but I don’t want two of everything », sanglote Gray alors qu’il devrait exulter, répondant à son frère qui lui affirme qu’avec des parents divorcés, il aura tout en double. On sait que Trevorrow n’a aucune intention de réaliser de suite à Jurassic World et on le croit volontiers, tant il s’applique à rendre une suite impossible. Il faudra se contenter d’un seul exemplaire du World. Le film est alors cette longue notice, cette leçon de sobriété : comment se contenter d’une chose qui ne vient pas en double, mais seulement de ce qu’on a ? En cela, on tient ici l’un des blockbusters les plus précieux sortis ces dernières années, missile envoyé à l’industrie des franchises – et joyeux trolling de la sienne propre, qu’il sabote autant que possible en fermant le parc à la fin, en affirmant que la militarisation des dinosaures est absurde, en assurant en somme qu’il ne pourra plus y avoir de dinosaures, dans aucun parc à dinosaures.

* * *

L’autre personnage relais de Trevorrow, schéma Spielberg oblige, c’est le PDG du parc. Joué par Richard Attenborough en 1993, il prend cette fois-ci les traits de l’acteur indien Irrfan Khan, dans le rôle de Simon Masrani, milliardaire baba-cool à tendance hindouiste. Masrani affirme, entre autres, que Jurassic World (le parc, le film, les deux se superposent systématiquement) a été créé pour nous enseigner l’humilité (« teach humility »). Humilité comique lorsque le PDG, pilote d’hélicoptère débutant (Trevorrow débute aux commandes d’un blockbuster) se crashe lamentablement. Humilité aussi face au cinéma : il faut arrêter de réclamer plus et pour cela, regarder vraiment ce qu’on a. « Il suffit de regarder les animaux dans les yeux », affirme Masrani – chose que le film fait souvent, et il y aurait beaucoup à dire ici sur le regard des animaux, même de synthèse. Le format de l’image, légèrement réduit par rapport au Scope immense des épisodes originaux, est également une preuve de cette conscience-là de ne pas pouvoir égaler le premier, sinon aux yeux des enfants. La priorité pour Trevorrow, de toute façon, est défensive : sauver « l’âme » d’une franchise en y interdisant toute commercialisation de la vie – qu’il s’agisse de transformer les animaux en pompes à fric ou en armes. Les blockbusters ont été fabriqués dans le laboratoire des scénaristes, des producteurs exécutifs et des studios mais, à l’instar des dinosaures du film, finissent vivants aussi. Vous voulez un monstre, vous avez les comportements qui vont avec, explique un scientifique de Jurassic World ; vous voulez un blockbuster ? Vous avez la vie qui va avec – réalisateur, acteurs, animateurs, compositeurs ; vous avez, surtout, le discours qui va avec, tantôt écolo, tantôt animaliste, tantôt réductionniste. Un blockbuster mutant, une vraie pompe à fric, ne sera jamais « un simple divertissement ».

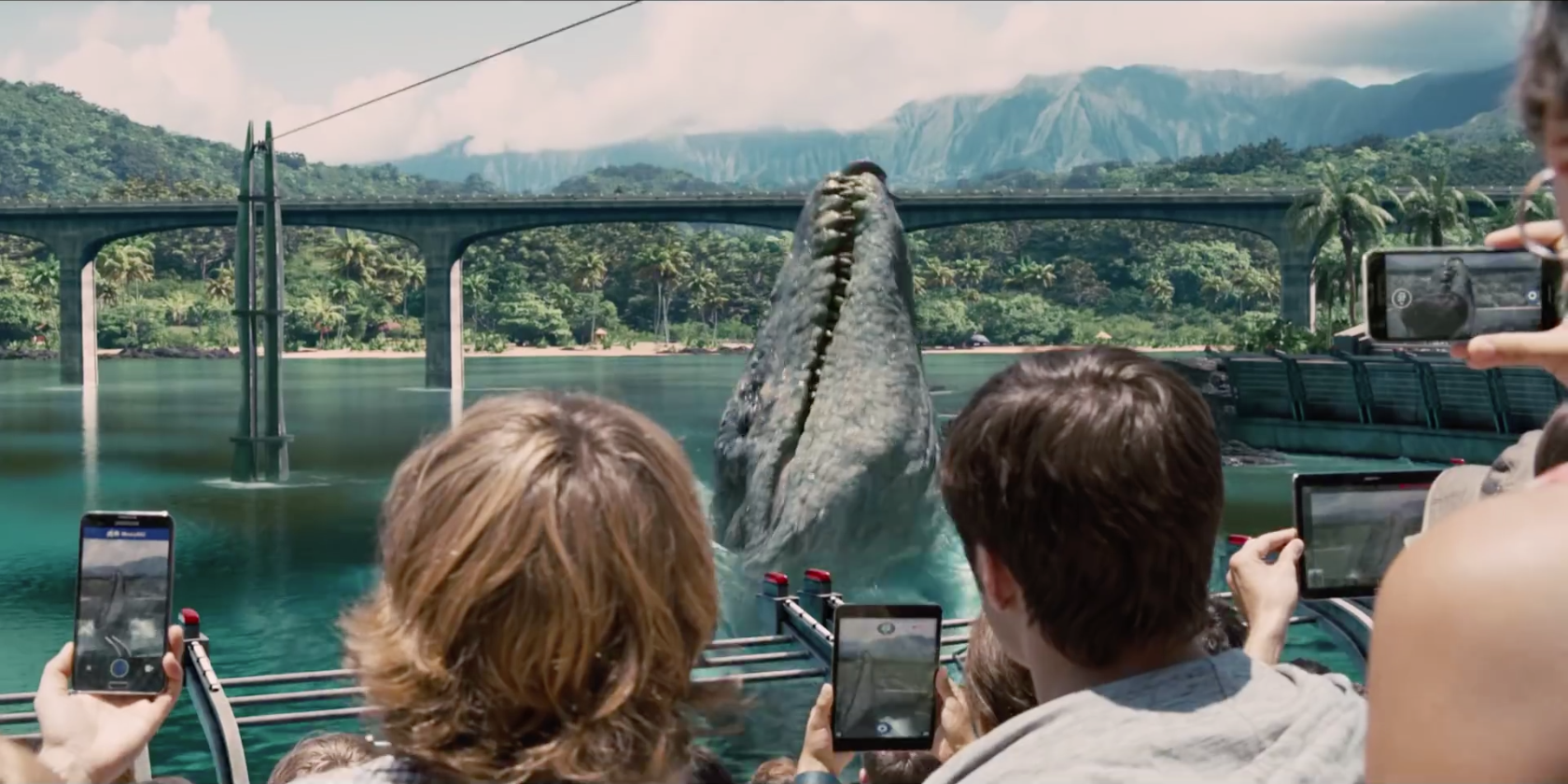

Humilité d’un nouveau genre donc, d’un film conscient de son succès, révélant les rouages du machiavélisme hollywoodien dont il est le fruit, et son manque d’humanité. « Oui, mon film va marcher, mais c’est de la triche ». Ce discours tient cependant plus du paratonnerre que d’autre chose. C’est un appât, disons, le bâton tendu pour se faire battre – mais un bâton en mousse. Difficile de croire à ce qu’affirme le film, et que répètent les spectateurs et les critiques (mais pas les enfants) : les gens seraient dégoûtés des dinosaures ? Il leur en faudrait toujours plus ? Si l’inquiétude et le désir de surenchère transparaissent à travers le discours de la PDG du parc, et la mine exaspérée de l’ado, cela ne correspond pas à la réalité globale montrée par le film. Devant le T-Rex en train de manger une chèvre, la foule est en folie. Devant la cabriole du mosasaure, l’ado est fasciné, au milieu de gradins remplis de spectateurs ravis. Même les patauds herbivores, sans dents, sans rien, suffisent à émerveiller les deux jeunes enfermés dans leur « gyrosphère » – s’ils s’y ennuient au début, c’est justement parce qu’ils ne voient pas de dinosaures et se retrouvent coincés sur une vidéo ouvertement débile (et un peu drôle) de Jimmy Fallon.

Pour cela, le film dégage une sympathie rare, pas loin d’un faux film d’action à la Ben Stiller : « non mais, c’est nul… vous n’allez pas aimer… je suis mauvais… les gens n’aiment pas les dinosaures… » D’aucuns l’auront pris pour argent comptant. C’est que pour aimer le film, il n’y a qu’à se débrouiller, en quelque sorte, se confectionner un art d’aimer. A la différence des blockbusters mutants, Jurassic World ne se vend pas comme un objet aimable. En affirmant que les gens ne s’intéressent plus aux dinosaures, Trevorrow amène son public à choisir de les aimer, plutôt que de les aimer parce que c’est ce qu’on lui sert. C’est ce qui apparaît au moment du générique : à la suite du rugissement du tyrannosaure sur le parc survolé de ptérosaures libérés, il aurait suffi de caler un rugissement d’orchestre sur fond noir, les spectateurs seraient ressortis trépignants. Ce n’est pourtant pas ce qui se passe : le fond noir s’accompagne de silence, et la musique est calme. Où est le thème de John Williams ? Où est la musique pop pour nous faire acheter l’album en sortant ?

Il est certes quasi-contractuel, en 2015, que des immeubles s’effondrent et que les scènes les plus spectaculaires soient filmées en plan-séquence (cf. Jupiter Ascending, Tomorrowland, San Andreas…). De fait, comme le note la PDG du parc, « operating costs are higher than ever » : les films n’ont jamais coûté aussi cher, parce que le public réclame plus. Partagé entre ce qu’il doit être (un film cher) et ce qu’il veut être (un film humble), Jurassic World se situe ainsi, avec 150 millions de dollars de budget, dans la moyenne basse des blockbusters actuels (Man of Steel : 225 millions ; Interstellar : 165 millions ; Avengers 2 : 280 millions ; Fast & Furious 7 et Tomorrowland : 190 millions ; Jupiter Ascending : 175 millions, etc). Produit par Spielberg, qui annonçait en 2013 « l’implosion du système hollywoodien » sous le poids des super-blockbusters, Jurassic World est ce coup de frein désespéré, cette tentative d’inverser la tendance. De sauver Hollywood, rien que ça.

* * *

* * *

Cette façon de ne pas chercher à démultiplier son potentiel « jubilatoire » outre-mesure suggère bien plus qu’un art d’aimer à la Colin Trevorrow et correspond en profondeur au discours écologiste développé par le film. Un discours d’autant plus dissonant qu’il est lui aussi en porte-à-faux avec ce qu’on pourrait imaginer du film. Le progrès nuit à la nature : discours éminemment écolo, que les critiques n’ont fait qu’appliquer à l’économie du blockbuster, parce que le réductionnisme n’est pas encore suffisamment à la mode, mais qui peut parfaitement s’entendre de manière plus générale. « Maybe progress should lose for once », lâche ainsi Owen Grady, le mâle alpha de service, à ceux qui veulent augmenter leur rendement : peut-être qu’il faudrait éviter de progresser, pour changer. On objectera qu’une telle réplique ne sert qu’à redorer le blason du cinéma d’antan. Certes, mais cette phrase, prononcée ici et pas ailleurs, sonne comme une profession de foi : peut-être qu’il faudrait arrêter de chercher à aller vers « plus ».

Cette nouvelle attitude fait écho à deux autres films, technologiquement et idéologiquement : Avatar et L’Odyssée de Pi, évoqués tour à tour par Jurassic World. Il s’agit d’abord d’une toute-puissance figurative (jouer l’action puis choisir les plans a posteriori, comme dans Avatar ; créer des animaux photo-réalistes comme dans L’Odyssée de Pi) ; et d’un discours écologiste nouveau (éloge de la civilisation « techno-indigène » pour parler comme James Cameron, rapport d’égal à égal avec l’animal, pour évoquer Ang Lee).

Côté technique d’abord, cela implique un changement dans la mise en scène. Spielberg n’a pas désappris à faire des films en 20 ans, et il ne se serait certainement pas permis de laisser un tâcheron lambda servir la soupe. Ici, la mise en scène reposant sur la dissimulation a purement et simplement disparu sous la pression des images de synthèse. Le Godzilla de Gareth Edwards, sorti en 2014, est un Jurassic World avant l’heure qui boitait précisément parce qu’il passait son temps à faire croire qu’il devait cacher le spectacle, pourtant numérique. Le suspense du style des Dents de la Mer, qui consistait à cacher le requin, ne résultait que d’une grossière contrainte technique : on ne pouvait pas montrer le requin. Idem avec les dinosaures de Jurassic Park, en 1993, qu’on ne pouvait pas beaucoup montrer – et c’est peut-être l’un de ses charmes, de se situer à l’exact point de balance entre ce qu’on connaît et aime (la dissimulation à l’ancienne) et ce qu’on découvre et aime (appelons ça la pornographie numérique, le tout-voir tout-montrer photo-réaliste).

Il y a quelque chose d’étrange au fait d’idéaliser une mise en scène n’ayant pas résulté d’un choix, de trouver supérieur les artistes soumis à l’obligation de « cacher le requin » à ceux qui s’en sont libérés. Pendant des siècles (disons, un seul, 1895 – 1995), les plans étaient soumis à une scansion très nette. Chaque scène, chaque plan devait obéir à une durée précise, voire prévue dans le cas où il fallait aussi gérer de la bobine. La coupe était nette et importait beaucoup. Le cinéma d’aujourd’hui (celui de la décennie 2010, celle des plans-séquences boulimiques et libres, décennie du cinéma post-Avatar) fait éclater la question de la durée et permet d’écrire des plans aussi longs que possible sans se poser la question de la coupe. Ce qui se produit en 2015, en revanche, c’est que le plan-séquence se généralise, et qu’il est désormais possible de se lancer dans de longues périodes sans points ni virgules, sans coupe ni aucun challenge manifeste. Le style a changé. Cette toute-puissance de la vision s’appliquera notamment au bassin du mosasaure, qu’il est possible d’observer depuis la surface, et en-dessous aussi en un seul travelling, ici représenté par le mouvement descendant des gradins où sont assis les spectateurs (plan saisissant où la queue du monstre défile en surface, en haut de l’écran, faisant « pousser » le monstre en profondeur, sur fond bleu). A une époque, on visitait Jurassic Park dans des voitures collées à des rails. Aujourd’hui, les contingences du travelling ont disparu, et les plaines des herbivores se visitent dans des sphères autonomes offrant une vision à 360°.

Cette pornographie numérique rejoint le culte du Spring Break arrivé très récemment au cinéma, via Piranha 3D d’Alexandre Aja (2010) puis Spring Breakers d’Harmony Korine (2012), ainsi que par un autre film avec lequel Jurassic World dialogue : 22 Jump Street, de Chris Lord et Phil Miller (2014), dont le dernier acte se déroule au milieu des fêtards, sur la plage. Dans les trois films – Korine, Lord / Miller, Trevorrow – le décor est le même : un lieu paradisiaque de vacances, où l’ambiance est à la fête aveugle et décomplexée. Spring Breakers se terminait sur le plan de deux ados mélancoliques. Enivrées par le pouvoir du spring break, elles avaient cessé de différencier la fête de la violence, se vidant peu à peu de leur substance. Plus rien n’avait de saveur, le réel s’étant dilué dans le fantasme. Et il y a bien quelque chose de ce vide-là lorsque les deux gosses de Jurassic World tasent un raptor et s’en réjouissent comme d’un jeu : pour eux, le spring break continue, ils ont hâte de le raconter à leur mère, et exultent comme des spectateurs en voyant débouler leur héros à moto. Le discours sur la surenchère déréalisante est également repris par 22 Jump Street, véritable variation théorique sur le principe des suites (ici à 21 Jump Street) tenant le même discours ironique que Trevorrow. Autant de films qui dénoncent l’empire de la visibilité, de la surenchère, et, en même temps, s’y sentent comme chez eux. La preuve : il est temps de changer le paradigme de la mise en scène réussie parce qu’elle dissimule, et de reconnaître chez Trevorrow un talent de révélateur.

* * *

Nous vivons à une époque où l’expression « in-camera » existe pour désigner la partie d’un film ayant été tournée à l’aide d’une caméra (« on a essayé d’avoir un maximum d’éléments in camera », entendons-nous dans les bonus de Star Trek into Darkness, du futur réalisateur de Star Wars 7). Seulement voilà : il va falloir se trouver un art d’aimer pour le cinéma sans caméra, sous peine de ne plus reconnaître comme vrais génies que ceux de notre jeunesse analogique. Le règne de la caméra est révolu, et avec lui celui des robots. Dans Jurassic World, l’apatosaure agonisant entre les mains du chasseur Owen Grady est ainsi un robot. Cela se voit à peine, et la critique du Monde s’est d’ailleurs laissée berner. Le fait qu’un robot meure a bien sûr valeur de symbole – et cela y compris à travers le magnifique mouvement de reproche de l’animal à la working-girl qui a causé sa perte, et qui est aussi un véritable reproche du robot adressé à la fuite du temps (Jurassic World est exactement contemporain de la fermeture du studio d’effets prosthétiques de Rick Baker, ancien prestataire de Spielberg mis à la retraite par les images de synthèse). Mais Trevorrow ne baisse pas les bras : là où un autre réalisateur aurait pu se contenter, pour son combat final de titans, de plans entièrement numériques (cela aurait été le choix d’un Zack Snyder, par exemple, réalisateur de Man of Steel), l’élève de Spielberg le découpe en deux plans-séquence au travelling circulaire très ample, très beau, où le mouvement de la grue se fait sentir, passant près des acteurs, près des éclats de verre. C’est l’enchevêtrement du mouvement de la grue et des images de synthèse qui fait la mise en scène ici, plus qu’aucune forme de dissimulation ou de compromis fait avec les contingences du réel.

En 2007, Régis Jauffret publie Microfictions chez Gallimard. 500 récits très courts, d’une densité telle qu’on ne comprend vraiment dans quel monde ils se déroulent qu’en les lisant entièrement. La première phrase reste obscure tant que la dernière n’est pas arrivée, en quelque sorte. Jurassic World et les films de la pornographie numérique fonctionnent de la sorte : tout est condensé. Dans Jurassic World, le divorce des parents est ainsi indiqué discrètement lors d’une scène rapide, mais très dense, au début. Ce sont des regards, des hésitations, des morceaux de jeu d’acteur qui indiquent que le divorce a lieu – parions qu’un film des années 1990 aurait été beaucoup plus explicite (voir la longue conversation entre le professeur Malcolm et sa fille au début du Monde Perdu, par exemple). Jurassic World va plus vite que Le Monde Perdu, qui allait lui-même plus vite que Hatari !, dont il était un remake aussi. A chaque fois les compromis avec le réel perdent du terrain, et on en voit toujours plus de ce qu’on était venu voir : le fait est qu’on en arrive à un point où il ne suffit que de cinq minutes à un film intitulé Jurassic World pour faire entrer son spectateur à Jurassic World et lui jouer la musique à fond. Plus de suspense pour faire naître le désir : il faut aimer tout seul. Cela ne devrait pas être trop difficile : ce n’est pas parce que ça va plus vite qu’il y a moins à ressentir. Ce n’est pas parce que le silence après le tonnerre du premier pas de l’Indominus Rex hors de son enclos dure deux secondes de moins qu’après la libération du T-Rex dans le premier que ce silence est moins fort. Ce n’est pas parce que l’ombre des ptérosaures menaçant la foule ne passe que deux secondes que la trouvaille, qu’Hitchcock aurait déployée sur une pleine minute, n’est pas là. Il n’y en a pas moins : c’est juste plus dense. Les images ne sont pas les seules à défiler plus vite, à l’ère des 48 images par secondes : la mise en scène a accéléré aussi. Elle s’est miniaturisée, condensée. Ce rythme n’est que la créature monstrueuse de notre façon de vivre – la notion de monstre restant toujours à relativiser, comme le rappelle le film.

On en entend encore qui ricanent à l’idée que le tyrannosaure et le vélociraptor se regardent sans s’entredéchirer lors du finale. Cette scène, on l’a pourtant déjà croisée, dans L’Odyssée de Pi, lorsque le tigre épargnait le jeune garçon une fois revenu sur la terre ferme. Depuis le film d’Ang Lee, les animaux ont ainsi échappé à la polarisation simpliste qui consistait à en faire soit des humains dans des corps d’animaux, soit des monstres. A la fois individus et animaux : c’est la nouveauté qu’a apporté l’hindouisme de Pi à Hollywood. Les raptors ont désormais des noms, et l’on pourrait parler longtemps de l’influence du documentaire Blackfish, consacré à une orque séquestrée à SeaWorld, sur Trevorrow, qui dit s’en être inspiré pour écrire. L’influence de L’Odyssée de Pi ne tient toutefois pas seulement aux animaux ; ou pas directement. A la fin de son film, Ang Lee laisse choisir son spectateur : soit le film n’a montré que le mensonge raconté par le personnage, soit il a montré ce qu’il avait vraiment vécu. Aucune preuve ne permet de trancher. Pour la notion de gratitude entre les dinosaures, même chose : rien ne permet de savoir si les vélociraptors, qui ont vécu 10 millions d’années (cinq fois plus que l’humanité) étaient capables ou non d’une forme de « gratitude » – sans parler du fait que les dinosaures du film sont des créatures de science-fiction. A partir de là, autant croire en la possibilité de cette gratitude : pourquoi choisir l’autre hypothèse, bêtement plus amère ? Encore une fois, Trevorrow n’impose rien – il tend, le bâton de mousse pour se faire battre. Mais le film est encore là, tellement aimable, et le tyrannosaure s’en va en boitant légèrement, sorte de samouraï abandonné, tandis que le vélociraptor remonte l’allée détruite du parc comme un fantôme sous la Lune. Vous n’aimez toujours pas ? C’est votre problème.

Scénario : Colin Trevorrow, Derek Connolly, Rick Jaffa et Amanda Silver, d'après certains personnages créés par Michael Crichton / Direction artistique : Page Buckner, Christa Munro et David Scott / Photographie : John Schwartzman / Montage : Kevin Stitt

Durée : 124 mn

Sortie : 10 juin 2015