L’année des masques

Mosaïque critique

***

Au jour le jour, sous la forme d’une brève note ou d’un montage visuel, seront convoqués quelques plans, motifs, sensations ou idées de cinéma qui nous ont retenus, et que nous voudrions retenir encore un peu. Ainsi s’esquissera, avec les pleins comme les creux, notre mosaïque critique de 2016.

***

Aplats de coutures. Le cinéma, art textile ? L’année fut en tout cas pleine d’étoffes. Il n’aura bien sûr pas fallu attendre 2016 pour que les films jouent du plissé, et draper les surfaces est un vieil art visuel. Les derniers mois ont toutefois été marqués d’un sursaut matérialiste quant au tissu, et d’un retour de la couture par-delà les costumes. La mode touche jusqu’à Dolan : la nouveauté de Juste la fin du monde, par rapport à la vaste penderie des Amours imaginaires ou au défilé rococo de Laurence Anyways, réside peut-être dans une attention rapprochée à ce qui dans les fripes va au-delà du signe – le derme. Le vêtement relève de l’ordre du signifiant socialisé. Le tissu appartient à une rhétorique distincte, moins codée, plus sensible : il est, plutôt que le revêtement symbolique du film, sa chair même.

Cet axiome, Carol en avait fait son drame. Une scène le concentre, lorsqu’en entrant dans une chambre d’hôtel fort veloutée la jeune héroïne se précipite sur les rideaux et, avec une grâce sans nom, pousse un cri d’émerveillement devant la douceur des tentures. Tout le film tient dans cet abandon. Sa morale de l’onctueux tresse un réseau nostalgique où se croisent les étoffes d’avant le nylon, la peau d’avant la sénescence et la pellicule d’avant le numérique. L’âge était alors, semble dire Haynes, à l’universelle caresse. Pour un tel discours couturier, le cinéma n’a pas rapport qu’au regard et à l’ouïe, mais aussi au toucher, et il trouve dès lors sa signature secrète dans les matériaux textiles qu’il entrelace.

La fin de l’argentique a sûrement fait perdre un peu de ce contact. Elle a en revanche accoutumé le cinéma aux nouvelles « textilités », ou, plus largement, au nouvel âge d’une matière industrielle de moins en moins tactile. Nocturama le manifestait clairement. Bonello, on le sait, égale Dolan pour ce qui touche au fantasme du magasin général et de la garde-robe ; il est aussi conscient de l’équation rapportant les peaux aux oripeaux, qu’il coud ensemble dans une même phobie du fripé (d’où son jeunisme, et sa confusion entre acteurs et mannequins). Si son film a un intérêt, c’est dans l’étalage de ces nouveaux corps cellophanés révélant l’angoisse de notre temps : sa peur du pli, de l’accroc, et de tout ce qui attente à la plastification des chairs. Dans Nocturama, l’asepsie touche jusqu’aux exécutions. La mort de Louis XIV en fournit donc l’antidote, tant il met en son centre cette chose que d’autres fuient, la putrescence, c’est-à-dire la plissure. Les rides du roi à l’approche du tombeau et le froissé du velours qui l’environne se liguent dans un même face à face avec notre destin de charpie.

Chez Serra, le drapé se fait aussi le blason du pouvoir, et son effilochement signale la désacralisation de l’apparat. The Assassin de Hou Hsiao-hsien offrait une autre version de ce macabre textile, tranchant les chairs et les toiles au lieu de les chiffonner. L’art de l’épée consiste à couper sans déchirer. L’image en sort à la fois intacte et fendue, loin du refoulement bonellien ou du retour de ce qu’il repousse (le luxe décousu, pourri). L’usage des tissus synthétise un style – ici, de la discontinuité discrète, de la flottaison dans le vent aussi. Mais les étoffes renvoient aussi à une politique, à une image du tissu social comme à une hiérarchie des textiles. Merci Patron ! l’avait démontré à sa manière, en rappelant cette histoire de linge sale à l’origine de la fortune de Bernard Arnault. L’industrie du luxe s’y adosse à la déchetterie sociale et au rejet de l’épais (la « masse salariale »). Le film se serait peut-être moins facilement fait le drapeau d’un mouvement s’il n’avait pas noué ainsi la lutte des classes et la rivalité entre la soie et le coton.

G.B.

***

Luke… Ce que nous voulons, c’est une victoire définitive de la Force sur le « Premier Ordre », et sur toute autre rémanence de l’Empire. Il faut bien l’écrire noir sur blanc, puisque tant de choses dites depuis Star Wars VII : Le réveil de la Force voudraient nous faire attendre de la « suite » qu’elle lève le voile sur quelque fait de filiation. Mais à qui cela importe-t-il vraiment ? Les trilogies précédentes visitent indéniablement ce terrain familial, et dans ce dernier épisode, les « flashs » mentaux qui accompagnent la scène où Rey s’empare du sabre des Skywalker, lourdement inspirée de la légende d’Excalibur, voudraient encore nous interpeller sur ces questions. Mais celles-ci ne gouvernent pas notre perception de Star Wars – loin s’en faut. Encore faut-il s’avouer qu’on aime le cinéma d’action, à cause de l’action. Non pas parce que la généalogie des personnages se tuméfie d’une scène de révélation à l’autre, mais parce que les personnages agissent. C’est dans la perspective de l’action que doit se comprendre l’arme. Un sabre-laser consiste en un tube chromé d’une dizaine de pouces, renfermant un complexe de pierres précieuses, et émettant un rayon d’énergie pure susceptible de trancher un corps. La substance de cette lame est la même pour les personnages et pour les spectateurs : il s’agit de lumière. La première chose qu’elle découpe dans le vif, une fois activée, c’est le champ optique, suivant les rondes, les virages et les arabesques qu’elle y dessine avec son vrombissement caractéristique. Alors, l’espace sonore se cambre et se délie comme un arc. L’univers s’anamorphose, l’ordre des choses se modifie, tout se ré-agence autour de nous : le monde sensible nous présente son versant praticable. L’efficience de Star Wars demeure dans ces intervalles, entre l’apparition du rayon à l’image et le combat stricto sensu, dans l’entrelacs de la perception et de l’action. L’intrigue réside bien dans la prise en main du sabre. Mais ce qui fait l’arme, ce n’est pas une relation d’héritage. C’est une relation d’usage – on teste l’arme : le segment lumineux, presque pur, qui le devient, dans l’action déjà commencée.

L.G.

***

***

Trois formes puissantes. Rétrospectives Straub-Huillet / Sternberg / Dreyer. Trois classiques, c’est-à-dire trois manières d’ordonnancement du monde par protocole (d’où bien sûr : la politique) – avec les risques inhérents à tout rituel (même esthétique) : préciosité (Straub-Huillet divas folles des piédestaux, Sternberg drapant résille sur voiles, voiles sur ombres, Dreyer noli me tangere), ennui latent (Straub-Huillet commémorant à peu près tout, Sternberg désinvestissant les durées au profit de volutes gestuelles interminables, Dreyer attendant que la Loi coupe), exemplarité inamicale (Straub-Huillet obligeant leurs spectateurs à se sentir fainéants, trop distraits, Sternberg exotisant ses singularités, Dreyer toujours dans le dos) et sourd rejet, finalement, de leurs contemporains (on les aime mais on ne sait pas qui ils aiment, ils ne filment jamais directement leur époque, la seule personne qu’ils peuvent trahir n’est qu’eux-mêmes). Les classiques sont toujours près de la morgue – à savoir, créer leur propre langue morte – une singularité historique fermée ; mais c’est précisément dans cette fermeture à double tour, ces arrêts et ce « après moi le déluge » qu’ils arrivent aussi à constituer leur public : cette secte pauvre, peu nombreuse, éclatée, hystérisée et prête à en découdre.

Nonobstant, à chaque fois, une science. Avec ici un même terrain d’expérimentation, la donnée et le donné « pour rien » : le corps. Activité scientifique, d’où aussi un certain rapport hygiéniste à la technique (nettoyer la paillasse et les instruments), faire place nette ne serait-ce que pour mieux voir l’impureté.

Science de la vie chez Dreyer : passions de la nature humaine exténuée par les inscriptions sociales et physiques, ce jusqu’à la mort. État : la fatigue. Outil : la posture progressivement couchée. Dans Les Fiancés de Glomdal, les hommes féminisés par la fatigue, changent de nature. Dans Ordet, dans Vampyr, mise en péril des lois biologiques (leçon de Nosferatu), les morts se relevant pour coucher les vivants. La foi, la religion, une problématique pour Dreyer, mais pas un sujet. La croyance est une pulsion (l’amour, par exemple), la paternité une fonction, et la féminité, une condition (pas une catégorie, pas une nature). Un film passionnant (mon préféré) le résume bien : Deux êtres. On y passe du scientifique au policier, au vaudeville, au mélodrame, jusqu’au tragique. Les personnages commencent debout, continuent assis, et de sièges en fauteuils se couchent pour (en) finir : Dreyer y dessine la ligne de vie biologique d’une espèce humaine en milieu urbain.

Science de la terre chez Straub-Huillet. On l’a beaucoup dit. Les hommes plantés dans leurs sillons vocaux, des fourmis dans les jambes, mis au soleil comme des épis de maïs avec la caméra qui, à chaque plan, moissonne. La nuit, on dort, on ne pense pas, on n’est pas là (la présence est à la lumière) : ainsi, la fatigue est toujours hors-champ (on la laisse à la maison), c’est le refoulé straubien. Eux qui n’ont peur de rien, c’est leur seule phobie – avec l’inconscient. De fait : posture toujours debout. Celle qui permet de couper les corps et faire des boutures de plan (pour un communisme de la Nature, tout avec tous). La terre n’est pas tant celle des morts, des vieilles idéologies ou des fantômes qu’un simple patrimoine à cultiver (legs éternel) dont on fait les kolkhozes. Il aurait fallu une télévision intégralement dévolue à Straub-Huillet, leurs films nécessitaient cette diffusion disséminée sur l’entièreté du territoire. Ils n’ont rien à faire de la salle (mais c’est beau en salle, quand même), et internet y pourvoira sans défaut. Seuls cinéastes profondément universalistes en même temps que chauvins, les Straub ont carré leurs films pour une télévision idéale comme un pot de fleur, propre à redistribuer un peu de terre fertile sur chaque fenêtre des maisons ouvrières. Les animaux, dans leurs plans, glissent librement entre les cultures.

Science zoologique chez Sternberg, mais science particulière des animaux domestiques (comme dit Lacan, « en mal d’hommes »). Chez lui, un nombre incroyable de chiens et de chats (au moins un par film). Devenir-animal qui cerne tous ses personnages. Dans une scène sidérante de Thunderbolt, George Bancroft, grand gaillard ici redoutable alors sur le point de dérouiller sa fiancée, se met à quatre pattes et remue les fesses face à un chien qui s’entête à le suivre – pour tout cela, il sera pris par la police, puis exécuté. Dans Underworld, le même, en fuite de la prison, cerné par la police, trouve un chaton devant sa porte et lui donne à boire en plongeant un doigt dans du lait. Omniprésence chez Sternberg de ce qui contraint les corps et les tue (les lois, la prison, l’autorité) : le pire, ce n’est pas de mourir, c’est d’être enfermé dans des cages à lapin, sans air. De même, chaque intérieur de Sternberg est une tanière, reconstituée avec un bric-à-brac d’objets : fourmilière d’Anatahan, taupinière grotesque de L’Impératrice rouge, ruche de Shanghai Gesture. Dans celle-ci, Sternberg fait de sa caméra un drôle d’animal qui vole pour filmer, en Snake Eyes avant l’heure, le lieu dans tous ses recoins. Il invente le drone et la caméra de surveillance.

Comment saisir aujourd’hui les procédures, les formalités, les modus operandi dans lesquels nos corps sont pris et fouillés ? Comment le mettre en scène à une échelle qui ne soit ni géographique, ni métaphysique ? La série Absolutely Fabulous, en 1992, réussissait quelque chose (pour la société de 92), par un burlesque télévisuel mâtiné de frappes verbales. C’était vulgaire, pas vraiment révolutionnaire, mais ça savait au moins bien mal se tenir. Les mêmes actrices, en décembre 2016, incapables de faire autre chose que se re-citer sans conviction, ne témoignent que d’une dilution des corps dans un bain acide où seuls les placements de produit encore chapeautent. Qui arrivera à faire un film sur la vieillesse, ce qu’elle suppose d’engoncement, de ralentissement, de glu sur les contemporains, d’organisation de l’espace, de division des tâches, de grossissement des signes pour grands miros ? À l’heure où beaucoup sont avides d’idées rancies valorisées en formes rétros, il y a de quoi faire.

P.E.

***

***

La retenue et l’évidence. Un des plus beaux moments de cette année se trouvait dans le dernier film de Naomi Kawase, Les Délices de Tokyo. On pouvait y voir Sentaro, le patron d’une boutique de dorayakis, et Wakana, une collégienne, rendre visite pour la première fois à Tokue. Atteinte de lèpre dans sa jeunesse, celle-ci a vu son existence cantonnée à l’espace restreint d’un sanatorium, avant de finalement réaliser un rêve en travaillant aux côtés de Sentaro. Kawase ouvre cette séquence de visite par la lente progression des deux personnages au milieu d’une végétation fournie qui fait office de frontière, parmi les bruits du vent et des oiseaux. Wakana, qui est allée plus tôt consulter un livre sur la lèpre, prévient Sentaro qu’ils verront peut-être des personnes sans nez, aux traits déformés. Ce petit mot crée une attente, et l’avancée se poursuit, tandis que quelques plans subjectifs nous montrent bientôt des espaces d’habitation, vides et calmes. Nous passons dans le dos des personnages, et apercevons bientôt en arrière-plan, flou, un ensemble de silhouettes. Le pas se ralentit encore et, alors que le point commence à se faire sur le petit groupe discutant gaiement, l’on passe à une série de trois gros plans qui nous font découvrir des visages souriants. On revient sur Sentato et Wakana de face, qui, paisiblement, observent la scène.

Il est clair que s’il y a dans cette séquence une attente, elle est à la fois satisfaite et déjouée : on nous montre bien les habitants, mais le passage soudain au gros plan court-circuite à la fois toute curiosité malsaine et toute appréhension. Les lépreux ne s’intègrent pas dans la continuité de manière tranchante, ils s’y installent paisiblement, au son de rires, et leurs visages sont nimbés de la même lumière, très kawasienne, que les autres personnages ou que les cerisiers en fleurs. On n’éprouve en les voyant ni répulsion, ni compassion : ils sont là tout simplement, ni tout à fait comme les autres, ni tout à fait exceptionnels. Bref, on aura peut-être compris que, si cette séquence est remarquable, c’est qu’elle n’a finalement l’air de rien, ce en quoi elle est parfaitement accordée à l’ensemble du film. Mais qu’on se demande combien de cinéastes peuvent ainsi filmer « l’air de rien » des personnes atteintes de lèpre, et l’on comprendra en quoi Naomi Kawase est précieuse, elle dont les films ne tirent certes pas leur qualité de leur scénario ou de leur attrait pour des grands « enjeux », mais de quelque chose de plus impalpable et rare, une sensibilité. On ne peut peut-être pas faire mieux, pour vanter les mérites des Délices de Tokyo, qu’évoquer le mélange de retenue et d’évidence qui le parcourt dans le rapport de ses personnages et dans le regard qu’il porte sur les êtres et les choses. Ajoutons que ce mélange-là s’oppose ici à la violence sous-jacente de la rumeur, qui va d’inconnu en inconnu et frappe les individus de l’extérieur pour les mettre en quarantaine… N’en disons cependant pas trop : le film n’a pas fait beaucoup de bruit à sa sortie, mais il y a des œuvres dont la valeur s’estime à leur discrétion.

R.L.

***

Fight the Power. La scène de 2016, celle des juxtapositions. Juxtapositions d’images en conflit, juxtapositions de corps en conflit au sein d’une même image. Comme si partout, les antagonismes s’aiguisaient, se précisaient enfin. Les Grecs savaient. 2016, année où, en France, l’ennemi est apparu avec une évidence sans doute jamais atteinte de mémoire récente, sous le visage duel du libéralisme et du fascisme, du premier comme auxiliaire du second, du second comme retour du refoulé et libération du plus cruel ressentiment, de ces deux morts-vivants déterminés à nous détruire, nous. Dans les mobilisations du printemps, nous leur avons opposé nos corps résolus, une nouvelle capacité d’action, de parole et d’humour ; tous, nous avons pris la mesure de la férocité de l’ennemi, vu – lorsque le fait de n’être ni réfugié, ni pauvre, ni non-blanc nous avait jusqu’alors privé de ce douloureux savoir – ce qu’est le corps armé de l’État, constaté qu’il ne suffit plus de se blottir dans l’indignation, découvert que puisqu’il n’y a plus désormais d’endroit où se cacher – métaphoriquement ou réellement, dans l’état d’urgence qui n’en finira pas –, il s’agit de s’organiser pour combattre. Do the Right Thing (Spike Lee, 1989), ressorti l’été dernier, dispose la scène où doit exploser l’irréconcilié : il ne saurait y avoir d’entente et de concorde lorsque s’exerce la domination raciale (doublée, ici, d’un rapport capital/travail), il ne peut exister d’égalité dans l’inégalité, quand bien même celle-ci prendrait le visage affable du bon maître, quand bien même tout le monde se connaîtrait depuis toujours dans le quartier, quand bien même l’ordre du quotidien apparaîtrait pacifié et indépassable, quand bien même les figures et formes politiques du Black Power sembleraient avoir tourné au folklore, au consumérisme ou à la petite lubie personnelle. Le Fuocoammare de Gianfranco Rosi produit paradoxalement, sous ses dehors contemplatifs, la scène de notre organisation future : celle où la juxtaposition spatiotemporelle se dépasse dans la coexistence représentationnelle, où les réfugiés cessent d’être une catégorie médiatique pour devenir corps et vie, où l’innocence de l’enfant, loin d’être démasquée comme idéologie égoïste des maîtres de l’Europe, se fait point de fuite utopique, et l’amour familial, le lieu d’une possible communauté humaine. Rosi a suffisamment de tact pour ne pas tenter de combler l’écart – c’est l’affaire de la politique concrète ; mais cet écart, il parvient à le montrer, l’occuper et le poser comme problème. La relation divise et la différence relie : leçons dialectiques à ne pas oublier l’année prochaine et les suivantes, où plus que jamais nous devrons faire la part des amis et des ennemis.

N.V.

***

***

Au bord du visible. Pour sa première édition dans les Alpes, le festival Bobines Rebelles accueillait en juillet 2016 un documentaire de long métrage tourné au nord de Montluçon. S’il est un cinéma de funambule, à la lisère entre chronique sociale et film d’art, Les Cahiers de Lavis de Christine Thépénier en serait un bel exemple. Il est vrai que le sujet s’y prête : le film se construit à partir de milliers de dessins dont l’auteur, Roger Bichard (décédé en 2006), exerçait le métier de carrier autour du village de Louroux Bourbonnais. « Bibiche », ainsi qu’on l’appelait jusqu’à 15 kilomètres à la ronde, souffrait de troubles du langage. Le portrait social et politique de cette campagne s’élabore peu à peu, tandis que sa production graphique se dévoile dans son immensité : l’étonnement, l’émerveillement s’exprime, toujours plus grand, devant la caméra – parmi les voisins, les employeurs, les élus, les travailleurs sociaux qui entouraient Roger Bichard, peu savaient qu’il dessinait de mémoire, chaque soir, après sa journée de travail.

Le découpage, d’une grande simplicité, fait pencher Les Cahiers de Lavis du côté de la transparence. Ainsi échappe-t-il complètement au domaine du « film à dispositif ». Il n’en présente pas moins quelques constantes formelles : jamais les dessins de Roger Bichard et les personnes filmées ne sont visibles ensemble dans le champ. Les premiers sont insérés, en quasi plein cadre, entre les plans plus où moins rapprochés sur ceux qui en parlent, en recomposent le contexte, évoquent le travail et la vie dans la région. Mais le raccord demeure délicatement assuré, au-delà du lien entre les images et les voix : par les marges maintenues autour des dessins, les mains s’immiscent au bord du cadre, pour tourner ces pages une à une. La visibilité même de ces dessins, en ce qu’elle a de si précieux, si fragile (ils auraient pu n’être jamais découverts), engage la liaison précaire entre cette production graphique et l’environnement social de leur auteur. Tout se joue ici, au bord du visible, dans la finesse de ce raccord, le tremblement d’un doigt en amorce. Sur le fil.

L.G.

***

Robin des bois, 2017. Au moins quatre films nous auront cette année rappelé que le cinéma est une affaire de croyance, et que celle-ci n’est rien de simple : elle suppose à la fois une capacité, des modalités et des objets, ainsi qu’un flirt du réel avec l’impossible. On suit dans Midnight special un petit groupe de personnages dont la capacité de croire ne s’arrête pas aux portes du vraisemblable, et qui sont prêts à tout pour sauver le jeune Alton des griffes d’une secte religieuse et du gouvernement. Le film s’avère cependant décevant du côté de l’objet, puisque, si Alton est la seule chose à laquelle son père, Roy, ait jamais cru, sa croyance apparaît finalement vide. Faute d’un ancrage terrestre, elle n’illumine en effet guère plus que le regard de quelques personnages.

Sous des apparences superficielles, Ave César ! cachait un grand film sur une modalité de croyance bien précise – celle au sein de laquelle on connaît la fausseté de son objet. Eddie Mannix rejette l’idéologie politique et scientiste qui l’entoure, négocie avec la croyance religieuse, et, alors qu’on lui propose un travail qui lui garantirait une vieillesse tranquille et confortable, décide de garder son vieux job. C’est qu’il croit au cinéma comme institution dont la fonction est d’entretenir le rêve, et cela même s’il connaît la vérité – puisque son boulot consiste à la dissimuler aux yeux du monde -, à savoir qu’Hollywood est corrompu. Cette caractéristique fait de Mannix un être intermédiaire, un homme de cinéma qui ne professe aucune foi mais qui fait de la foi sa profession : un homme sérieux.

Comme Midnight special, Le Trésor donne raison à ceux qui ont la plus grande et innocente capacité de croyance, en accordant à son personnage, Costi, la découverte – pourtant de plus en plus douteuse au fil des séquences – d’un trésor. Mais c’est dans ce cas un père qui s’emploie à apporter de la croyance à un fils, en convertissant le fruit de sa quête en tas de bijoux, simulacre de butin de pirates. Le film rejoint alors celui des frères Coen et Costi se rapproche de Mannix puisqu’il choisit, contre la vérité des faits, de réaliser les attentes de son fils, à qui il aime lire les histoires de Robin des bois. C’est justement en Robin des bois que François Ruffin se déguise dans une séquence de Merci Patron !, afin d’expliquer à ses enfants sa lutte aux côtés de la famille Klur. Les chances de cette dernière de gagner contre LVMH sont au départ aussi minces que celles qu’a Costi de trouver un trésor. Aussi Merci patron !, tout en relatant une histoire vraie, est un conte de cinéma qui, contre un réel où les victoires de David contre Goliath se font rares, vise à redonner de la capacité de croyance à ses personnages comme à ses spectateurs. Mais la croyance ici n’est pas vide, son objet étant la lutte des classes et la force des « minorités agissantes ».

On observe à travers ces exemples, fait amplement confirmé par ailleurs, que la croyance s’est de nos jours largement absentée des institutions politiques – au mieux absentes, au pire menaçantes. Peut-être, alors, la chance relative du cinéma est-elle d’être cette institution encore capable de s’adresser à ceux qui, face à certaines vérités rationnelles bloquant l’horizon, n’ont plus pour issue raisonnable que de croire à l’impossible. Mais tous les impossibles ne se valent pas, pas plus que tout mensonge ne vaut toute vérité. Alors, après avoir reconnu un besoin de croyance et avoir retrouvé une capacité, il faut encore choisir quel en sera l’objet, et agir pour réaliser les images auxquelles on tient. L’année prochaine, c’est sûr, je vote Robin des bois.

R.L.

***

***

dniwer dnik eB. Il y a longtemps, dans une galaxie fort lointaine, il fallait pour rembobiner maintenir le doigt appuyé sur la touche “Rewind” du magnétoscope. On prenait toujours un peu le risque d’abîmer la bande, mais c’était le prix des .gif à l’époque, le risque nécessaire pour revoir un plan donné en boucle. Le DVD est arrivé : le risque d’abîmer la bande était passé, mais il fallait toujours attendre de voir les images défiler en sens inverse, un peu saccadées, avant de pouvoir relancer la lecture. La timeline de YouTube a marqué une révolution: pour rembobiner, plus besoin de se repasser le film. Il suffisait de cliquer. Puis nous sommes arrivés en 2016.

En 2016, le temps n’est plus linéaire. La droite tracée par la timeline au pied des vidéos n’est qu’une illusion : nous les passons en boucle ou n’en voyons que des fragments, affranchis de l’ordre inexorable des plans qu’imposaient les supports solides. Voir Premier Contact : la découverte ultime, c’est que les cercles tracés à l’encre flottante par les extraterrestres traduisent un langage que fantasmait déjà la fin d’Interstellar, c’est-à-dire celui d’êtres détachés du temps, capables de voir le futur, le présent et le passé simultanément. Résultat : Premier Contact commence par sa fin (“j’ai longtemps pensé que c’était le début de ton histoire“, glisse la voix off, en pied de nez au spectateur qui s’imagine que le film commence alors qu’il est en train de finir), finit par son milieu, et raconte un commencement – on dirait la chronologie de la saga Star Wars. Et pour cause.

Le dernier épisode, Rogue One, est lui aussi symptomatique du rapport extraterrestre au temps : à l’échelle du film, on fait certes difficilement plus linéaire, mais il faut voir où s’intègre cette linéarité dans l’Histoire lucasienne. Succédant techniquement à un épisode sorti l’année dernière (le VII, The Force Awakens), Rogue One se situe diégétiquement après un film sorti quant à lui en 2006 (l’épisode III, La Revanche des Sith), tout en dévoilant les origines d’une histoire racontée en 1977 (l’épisode IV donc, A New Hope). L’univers de Star Wars a toujours reposé sur le présupposé que ce qui ressemble au futur correspond en fait à du passé (“A long time ago…”), mais c’est la première fois que la timeline se permet un looping pareil (l’année prochain, l’épisode VIII retournera vers le futur).

***

Be kind rewind. Ces loopings se seront traduits par un gimmick spectaculaire, un tic de blockbusters intervenu à trois reprises en 2016, résultat du goût très contemporain pour le jonglage chronologique, et de la lassitude du public pour le destruction porn (les effets de destruction numériques). Après avoir dominé la production de 2011 à 2015 (Pacific Rim, Godzilla, et même The Force Awakens…), l’effondrement des buildings n’impressionne plus autant – dans Sully, Eastwood a payé des animateurs pour un Times Square de synthèse susceptible de s’effondrer lors des cauchemars du héros éponyme, mais la catastrophe occupe à peine deux secondes de film. 2016 était de fait l’année du reconstruction porn. En tout cas chez Burton, Derrickson et Yates (pour parler en marques : chez Tim Burton®, Marvel®, Harry Potter®). Dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, c’est l’école des enfants qui serait restée détruite, n’eût été le pouvoir de la professeure et gardienne, Miss Peregrine, d’inverser le cours du temps – et Burton de se fendre d’une séquence entièrement numérique où les bombes remontent dans les avions et les murs se redressent. L’effet est le même dans Les Animaux Fantastiques, excroissance de la saga Harry Potter dont la séquence finale, d’une laideur extrême, conduit le New York de 1926 à subir quelques dégâts tout aussi synthétiques. Le film se targuant d’être le plus anodin possible, ses héros reconstruisent la ville à coups de baguette magique une fois l’orage passé : Yates s’attarde ainsi beaucoup plus sur les bâtiments en train de se reformer et les escaliers métalliques tordus retrouvant leurs angles d’origine comme du réglisse, que sur la destruction elle-même, masquée par un intérêt incompréhensible pour une sorte de vomi noir sentient. La Freedom Tower est debout, elle a l’air de tenir, l’Amérique n’a plus la tête aux ruines.

Le seul à tirer quelque chose de véritablement intéressant des scènes de destruction à rebours, c’est Doctor Strange. Ici, non seulement le temps s’inverse autour de personnages qui, eux, restent spectateur de cette inversion, mais Scott Derrickson s’amuse à faire interagir les deux temporalités, ce qui n’était pas le cas de Burton ni de Yates. Hong Kong a été entièrement détruite, Doctor Strange arrive trop tard. Devenu magicien cependant, il a appris à modifier le cours des minutes et ne s’en prive pas. Mais c’est de la magie de VHS, pas de YouTube : rembobiner prend du temps. Or une course-poursuite a lieu précisément à ce moment-là, dans Hong Kong en train de se reconstruire magiquement. Non seulement c’est très beau, mais c’est très 2016 ; et l’on peut facilement résumer les paradoxes de l’année à ce gag saisissant où Benedict Cumberbatch en train de s’élancer est bousculé par un passant qui s’enfuit à reculons.

C.B.

***

***

Une confession. Il y a dix ans, tout jeune bachelier cinéphile, Bruno Dumont m’épouvantait et Olivier Assayas m’indifférait. Cette année, le nouveau film du premier m’a ravi au-delà de ce que je pouvais imaginer, celui du second m’a consterné comme jamais. Délirais-je à l’époque où je trouvais quelques beautés à Clean ou à Irma Vep et où je destinais Twentynine Palms, Flandres puis plus tard Hors Satan aux poubelles de l’histoire du cinéma, là où ils pourriraient dans la proximité poisseuse des soufflés de Carlos Reygadas et des restes de cuite de Gaspar Noé ? Les cinéastes, les spectateurs, les temps changent, et il est bien difficile de démêler le rôle de chacun dans l’affaire : je suis bien incapable de trouver le coupable entre eux, moi, et ça (l’état du monde, du cinéma) – mais c’est ainsi, j’en suis là, désormais, dans ma vie, j’ai adoré un film de Bruno Dumont.

J’ai ri devant Ma Loute comme je ris moins d’une fois par an devant un film (2011 : Mes meilleures amies ; 2013 : Tip Top ; 2014 : Near Death Experience ; 2015 : Les Rois du patin, rattrapé en dvd). Et à mon rire et à mes larmes de cinéma, j’accorde une confiance sans faille – leur rareté est le prix de leur démesure. Au tout début du film, au moment précis où Valeria Bruni-Tedeschi tombe en faisant le ménage, dans un gag stupéfiant de frontalité, d’idiotie et d’excès, j’ai eu l’impression d’une conversion du cinéaste qui autorisait la mienne – abandonnant sa métaphysique du mal pour une physique de la pesanteur, Dumont m’offrait le plaisir de jouer à son beau manège qui jusqu’ici me tenait à distance, même quand son petit théâtre de la cruauté était objectivement somptueux (La Vie de Jésus, L’humanité) – tandis que ses tentatives d’échappée romanesque par l’enfance, dans Hadewijch et P’tit Quinquin, me paraissaient buter, malgré leur évidente beauté initiale, sur sa manie du coup de force scénaristique. Qui, depuis le Playtime de Tati, a eu cette ambition d’inventer une géographie et une physique nouvelles, d’imaginer un pays comique ? En l’occurrence, ici, un immense espace de jeu pour que les corps chutent et s’envolent, se portent ou s’assomment, un marais et deux collines, l’une pour la farce bourgeoise, l’autre pour la farce prolétaire, l’une pour l’inceste, l’autre pour le cannibalisme, et, circulant librement de l’une à l’autre, Billie, soit, enfin chez Dumont, la beauté ne revêtant pas la figure de la vérité ou de la nature, mais d’une puissance du faux, ou, puisque le règne du vrai et du faux n’y a heureusement plus cours, d’une non-appartenance – Billie la non-assignée à une colline, à une classe, à un sexe. J’ai tout de même regretté qu’en dernière instance, Bruno Dumont ne se laisse pas emporter par la folie-Billie, et Ma Loute avec lui, et que le beau jeune homme l’assomme violemment.

J’oubliais Personal Shopper. Il y a un moment où, sur Skype avec son petit ami, Maureen (Kristen Stewart) regrette de gérer la vie d’une modeuse au lieu de se consacrer à ce qu’elle aime – l’art, le mystère du monde, la vie de l’esprit. On remerciera Assayas de sa confession à peine déguisée. Et on ne saurait l’encourager assez à en finir, lui aussi, avec son métier de brocanteur du cinéma moderne.

O.C.

***

Fantôme avec shopper. La séquence est certainement anodine, pire même : inaboutie, offrant des questions qui n’amènent nulle part, semblable en cela à la plupart des films d’Olivier Assayas, ou à la relation que j’entretiens avec eux. Pourtant, elle ne me quitte pas et j’ignore ce qu’elle dit. Est-elle une énigme, une mauvaise blague, ou une ouverture vers un inconnu ? Le film va vers sa fin, le fantôme du téléphone portable amène le personnage interprété par Kristen Stewart dans une chambre d’hôtel, je crois que son employeuse a déjà été sauvagement tuée, et je me demande si dans cette chambre cette jeune assistante va enfin revoir son fantôme personnel. A ce moment, Assayas prend quatre décisions de mise en scène, toutes cruciales. D’abord, il s’éloigne définitivement de la chambre, laissant la confrontation éventuelle absolument hors-champ. Conséquence qu’il développe : il quitte pour la première fois du film (et la seule) le visage de Kristen Stewart. Il enregistre une série de plans vides, comme s’il suivait un fantôme en train de quitter l’hôtel, et de traverser même les portes électriques. Puis il reprend exactement la même série de plans, avec cette fois le corps de l’assassin en leur centre.

C’est l’un des nombreux points de basculement du film : la tension dramatique se condense, elle recherche des situations et des archétypes issus du cinéma de genre, que le cinéaste cherche à aplatir par des choix de cadre très théoriques. Le but est d’éviter la scène à faire sans rien mettre à sa place, de sorte que cet évitement crée un vide et que ce vide à son tour engendre une interrogation de type métaphysique sur ce avec quoi les personnages sont mis en présence. Pourtant, rien ne ressemble moins à un approfondissement ou à une épiphanie que ce genre de scène. Même la beauté paraît contournée. Elle paraissait essentielle, mystérieuse, tourmentée, et soudain le cinéaste cherche à perdre ce mystère, à geler le tourment. Pourquoi le visage de Kristen Stewart doit-il disparaître quelques instants et revenir ni véritablement transformé, ni rendu à lui-même ? Pourquoi chercher à montrer un fantôme qui fuit ? Pourquoi le représenter comme un homme invisible puis montrer un homme visible ? Pourquoi ces deux séquences incompréhensibles narrativement et formellement contradictoires ? Pourquoi créer un désir de rencontre et utiliser les conventions du genre pour les ruiner ? Peut-être pour passer de l’objet de luxe à la fascination picturale du vide – et que la personal shopper devienne un personal Hopper.

J-M.S.

***

***

Bêtes de proie. Les critiques sont unanimes. Trame narrative à l’appui, le loup de Rester vertical est la métaphore de tout ce qui menace l’existence tourmentée mais néanmoins sauve des bergers et des brebis. Pourtant, à ne considérer cette trame que comme prétexte à commettre un film, une vieille lutte de pouvoir sur les brebis, entre loup et berger, refait brusquement surface. Par cette configuration tripartie de la communauté du causse lozérien s’instigue l’entreprise secondaire de dépassement d’une double perception binaire. La première perception binaire ne voit dans le berger qu’un pourvoyeur de viande pour qui la vie des brebis est une valeur d’échange. La seconde, résultat d’une longue sédimentation de mythes, est la plus courante et la moins claire, car elle désigne le loup menaçant le travail des bergers ou le loup tueur des autres, voire même le loup sacré auquel le berger proposait l’enfant comme offrande. Une telle spéculation s’appuie tout de même sur des éléments propres au film : puisque celui-ci se déroule en Lozère, on ne peut s’empêcher de penser au « loup Gévaudan », car, à s’y méprendre, le brouillage qu’opère Guiraudie entre loup et berger est presque calqué sur cet évènement du XVIIIe siècle qui taraude encore par sa puissance politique. En outre, le trouble dans les évidences du berger dominant jusque là les ovins et dominé par le loup s’immisce à travers le personnage de Léo. Léo et le berger sont deux catégories sociales que tout sépare qui se retrouvent à cohabiter ensemble. De commune union temporaire jaillit un double lien envers le même animal, le berger cherche le loup pour le tuer tandis que Léo, jeune cinéaste en panne d’inspiration, le cherche pour la retrouver. Toute l’intelligence du film repose sur une trame narrative déstabilisante par une mise en scène virtuose de la vie et de la mort, mais également, intrinsèquement, une trame esthético-politique qui — par l’insertion de l’animal de manière aussi allégorique que dans une vieille bestiaire — défait de vieux liens d’une communauté, les donne à voir et se prive d’en proposer d’autres.

Défaire et visibiliser des liens et des évidences, c’est ce que semble faire Le voyage au Groenland. Ce film a pour prétexte l’histoire de Thomas et Thomas, deux comédiens parisiens intermittents du spectacle, débarquant dans un petit village de chasseurs du Groenland, pour rendre visite au père de l’un des deux qui y vit depuis bien des années. On retient du film la récurrence de tableaux qui donnent à voir la présence plastique de deux silhouettes écrasées par les nuances du blanc, l’albâtre, l’azur brume, le blanc céruse, le blanc neige, le blanc opalin, le blanc-bleu, le blanc lunaire, etc. Décidés à tarabuster l’existence ennuyeuse des phoques adultes, les Thomas participent à l’initiation à la chasse au phoque, ce qui donne lieu à une longue scène, dont la violence est toutefois volontairement troublée par la justification sociale de la chasse. On filme le dépeçage de la bête tout en détournant le regard, tiraillée entre la pudeur par l’irreprésentable, le voyeurisme spontané et ordinaire et la curiosité de voir ce que cache ce gros sac organique, un œil magique ? un foie dégoulinant mais magique ? Un peu comme un môme dont l’imagination est ébranlée à jamais par le souvenir de la grenouille disséquée. La frontalité du dépeçage est atténuée par la nécessité de l’action, la nécessité de chasser, voire la nécessité d’énoncer la nécessité de dépiauter vite la bête avant qu’elle gèle. L’image se mue par le rouge-sang souillant le blanc, le blanc qui n’est désormais que « blanc tout court », dans ce plan serré qui évacue le blanc chromatique. Cela fait penser aux images moins immaculées dans Le cochon (Eustache et Barjol), alternant plans serrés et plans larges, hésitant à regarder un coup l’écrasé écrasant (la bête), un coup l’écrasé écrasé (par les conditions pouilleuses). Toute la difficulté est dans le brouillage de qui domine qui, sans tomber dans la soierie d’un pathos un coup culpabilisant, un coup exalté. Les deux cinéastes de cette année, se servant de l’étendue d’un causse ou de l’étendue de l’Arctique, finissent par les engloutir dans l’articulation entre sujets dominants-dominés de tailles diverses. Ils y ajoutent, en passant, l’angoisse de ne plus utiliser que des loups en images de synthèse ou de perdre la vue à force de filmer des arrière-plans verdâtres, si par malheur ou par réchauffement climatique, et les loups et la neige venaient à disparaître.

M.H.

***

Un chant de Noël. C’est le meme de cette fin d’année : une photo d’une célébrité au sommet de sa forme est mise en miroir avec une autre de la même personne, mais vieillie, destituée, défigurée. La légende : moi début 2016, moi fin 2016. Soit la mise en scène d’une année particulièrement fatigante.

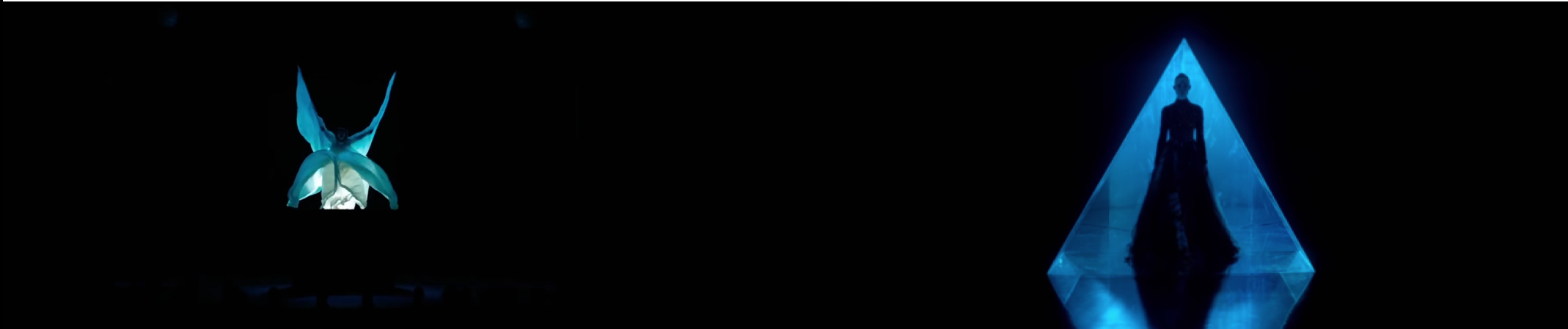

A bien des égards, le film le plus épuisant cette année fut celui d’Albert Serra, La Mort de Louis XIV. Le déclin physique – du personnage, de l’acteur – en est le cœur. Jamais Jean-Pierre Léaud ne fut autant retenu dans ses gestes et dans son verbe – acteur épuisant épuisé, acteur énervant innervé dans le lit-dispositif. Lieu de passage et de fêtes, théâtre de la séduction, la chambre devient ainsi scène de la déliquescence du corps divin et du pouvoir royal. Dans la dernière partie du film, un prêtre ne peut s’empêcher d’observer une peinture représentant le roi plus jeune, en pleine gloire. Dans ce regard, face au corps pourrissant et bientôt vidé, l’image mystique du roi semble un instant revivre.

C’est à un tel désir d’éternité que semble répondre Rogue One, en implantant des fantômes numériques sur le corps de véritables acteurs-modèles. Ainsi Carrie Fisher apparaît-elle rajeunie dans son rôle de Princesse Leia, tandis que Peter Cushing est rien moins que ressuscité dans celui du Grand Moff Tarkin. Le cinéma à l’heure numérique n’est plus simplement « la momie du changement » ; ce qui a été pourra infiniment continuer à être. Le Congrès d’Ari Folman posait déjà avec intelligence cette question du devenir des corps cinématographiques : toutes les émotions et facettes de Robin Wright étaient scannées pour alimenter de futurs avatars de l’actrice ; la seule condition étant qu’elle ne devait plus elle-même apparaître à l’écran.

C’est l’élégance de Serra que de laisser à Léaud le soin de se montrer tel qu’il est, et de nous faire mesurer à travers un regard anéanti vers la caméra la distance parcourue depuis la fin des 400 coups. « On fera mieux la prochaine fois », concluait Fagon devant le corps disséqué du roi. Mais quoi donc ? Il y a peut-être désormais deux types de cinéastes : ceux qui feront mieux, et ceux qui savent qu’il n’y a pas de prochaine fois.

M.G.

***

Montages de Raphaël Nieuwjaer, sauf 2 (Lucie Garçon) et 4 (Romain Lefebvre).

Images : Zoolander 2 (Ben Stiller) - The Assassin (Hou Hsiao-hsien) - The Neon Demon (Nicolas Winding Refn) / Star Wars VII : The Force Awakens (J. J. Abrams, 2015) - Lichtspiel Opus 1 (Walter Ruttman, 1921) / Donald Trump lors d'un meeting à Sarasota, Floride, le 7 novembre 2016 - Zoolander 2 / Un jour avec, un jour sans (Hong Sang-soo) - Les Délices de Tokyo (Naomi Kawase) / Ave César ! (Joel et Ethan Coen) - La Mort de Louis XIV (Albert Serra) / La Danseuse (Stéphanie Di Giusto) - The Neon Demon / La Tour 2 Contrôle Infernale (Eric Judor) - Gaz de France (Benoit Forgeard) / Horace & Pete (Louis C.K.).