La grâce, Ilya Povolotsky

Un pacte secret entre l'observateur et l'observé

À bord d’un van décrépit, un père (Gela Chitava) et sa fille (Maria Lukyanova) traversent les villes et les campagnes russes au cours d’un long périple, interrompu ça et là par le besoin d’essence, d’eau ou par des séances de cinéma en plein air. De temps à autre, leur véhicule se transforme en effet en cinéma ambulant, cinéma de fortune constitué d’un écran blanc dont on ne verra que quelques plans épars, et de dvd pornos vendus à la sauvette.

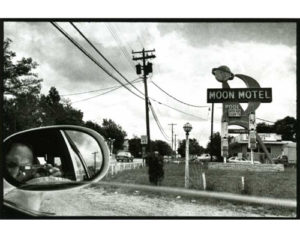

Présenté lors de la Quinzaine des cinéastes à Cannes en 2023, La Grâce d’Ilya Povolotsky est le premier long métrage de fiction du réalisateur. Venu du documentaire, le cinéaste nous donne à voir un monde en ruine, aux relais routiers et aux centres commerciaux hantés par les hommes et aux campagnes condamnées par l’oubli.

Le jour de la projection, je suis arrivée en retard.

Il me manquera un plan, peut-être deux, pour entrer dans le désert de pierres d’Ilya Povolotsky. Je m’assois sur le premier siège devant l’écran et aussitôt c’est un autre mouvement qui me cueille, celui d’un regard qui caresse des paysages arides et qui, avec la même douceur, zoome lentement dans le tableau qu’il vient de peindre, comme pour attirer discrètement notre attention sur le van qui s’approche de nous.

C’est à se demander ce qui motive le mouvement de cette image. D’un geste fluide et continu, la caméra effleure les routes et les peaux dans de longs panoramiques où notre regard a le temps de se promener paresseusement et de s’attarder sur chaque détail. Elle adopte le rythme du voyage du père et de sa fille, comme si le van était alors le moteur de cette mise en mouvement, unique moyen pour eux, comme pour moi, de prendre le train en marche. Le contexte du voyage est imprécis, le futur est incertain. Hit the road de Panah Panahi me revient alors en mémoire, j’avais déjà retrouvé dans ce film la promiscuité d’une famille confinée dans une voiture, qui fuit vers une lointaine et mystérieuse destination. Pourtant l’habitacle de Panahi pouvait se révéler chaleureux et animé par des rires, tandis que celui de Povolotsky accueille une atmosphère autrement plus pesante. L’espace du véhicule est un espace sourd, hermétique au dehors.

Après plusieurs minutes de film, le soudain immobilisme des plans me frappe. Une fois la caméra entrée à l’intérieur du van, elle filme ses personnages de manière rigoureusement fixe. Le contraste est saisissant après les fluides mouvements à l’oeuvre depuis le début du récit. De même, lorsque le père et sa fille font halte dans des stations services ou des maisons inhospitalières, la caméra se fige, comme si les intérieurs étaient synonymes d’enfermement. Les corps sont emprisonnés, contraints par le cadre serré. Le père et la fille s’adressent rarement la parole, comme s’ils n’étaient liés que par une solitude commune. Prisonnier entre les murs, mon regard s’enfuit alors vers la moindre fenêtre, unique petit carré lumineux dans l’image dont Ilya Povolotsky cultive le mystère.

Que peut-il y avoir au terme de la route ?

En faisant alterner ainsi le mouvement des immenses steppes et la fixité des lieux clos, Ilya Povolotsky compose un paysage plus mental que contemporain de la Russie. Peu d’indices sont laissés sur la période à laquelle se déroule le récit. À l’intérieur du van, ces vastes paysages restent difficiles à distinguer. Cet espace est opaque, sourd, isolant d’autant plus les personnages du monde. Alors que cette structure qui oppose l’intérieur et l’extérieur pourrait commencer à s’essouffler, le regard de la caméra semble subitement changer d’approche.

Sur une dune d’où l’on entend au loin le roulis des vagues, la fille arrête sa marche, nous regarde, et prend une photo. Nous voilà surpris en train de l’observer. Tout se passe comme si la fillette prenait le contrôle du cadre en dérobant un cliché de son public. Face à l’autorité anonyme du spectateur/caméra, la fillette affirme ici son propre regard, indépendant de celui du cadre du film. D’ailleurs, ce qu’elle prend en photo reste un mystère tout au long du voyage. La fille parvient à s’émanciper du cadre de sa vie en gardant secrètes ses photographies, comme si elle protégeait précieusement son propre regard de celui de son père et du spectateur. À partir de cet instant, la fille nous emmène dans une danse dont elle seule semble connaître le tempo.

Vers la mer, toujours vers la mer qu’on ne voit pas, mais dont nous commençons à entendre le grondement.

Avec ce mystérieux but à son voyage, la jeune fille semble porter en elle un secret qui nous échappe. Un secret qui a peut-être un lien avec l’exploration de son propre désir. Alors que son corps est tout entier contraint dans l’habitacle du van, le désir et les premières fois de la jeune femme se soustraient pudiquement au regard paternel autoritaire, ainsi qu’à notre regard de spectateur. Elle va jusqu’à casser le pare-brise du véhicule, et obstrue symboliquement par ce geste la vue de son père. Il me vient alors l’idée que cette femme, loin de subir le mouvement caressant de la caméra, déjoue depuis le début la règle du film. À l’insu de mon regard, hors de l’habitacle, la jeune fille vit son propre voyage initiatique. Sa première relation sexuelle avec un garçon rencontré sur la route n’est pas filmée, certaines de ses escapades sont ellipsées. Enfin, le secret de ses photographies demeure. Progressivement, la caméra s’accorde au rythme du corps de la fille. Devenue portée à l’épaule, elle est tremblotante, nerveuse, urgente. Alors que le voyage semble toucher à son terme, véhicule à l’arrêt, la fillette empoigne une urne funéraire et va en jeter le contenu dans le tourbillon de la mer, dans une agitation de mouvement et d’images. Il devient alors évident que l’urne contenait les cendres de la mère, présence manquante qui liait le père et sa fille dans une errance mutique. L’observateur devient l’allié du personnage, et le cadre la pousse, la presse, l’accompagne jusqu’au rivage. Dans un hymne suprême au corps, le film suggère le processus de deuil de cette fillette. L’arrêt du voyage constitue également l’arrêt du film, et la fillette nous laisse immergés parmi les vagues, tandis qu’elle rejoint le van resté aux abords de la plage et claque la portière. Heurté par le roulis de la mer, le cadreur observe sa guide s’éloigner de lui, comme un spectateur ivre.

Chaque spectateur de la salle de cinéma devient le temps de la séance le compagnon de route privilégié de la fillette, d’abord observateur distant, puis témoin unique de ses actions. La Grâce nous rappelle ainsi que l’image d’un film, loin d’être un dispositif passif, tend à prolonger notre propre regard, et se propose d’être la liaison directe entre les personnages et nous-même. Là est le lien secret qui nous relie à la jeune fille. Celle qui gardait le mystère de ses escapades consent ici à ce qu’on la regarde. Symboliquement, elle se libère ainsi de la poigne de son père et du cadrage gênant de la caméra auquel elle était assujettie. Alors que le film touche à sa fin, dans un précieux temps suspendu, la fillette disparaît dans la profondeur du paysage jusqu’à présent balayé latéralement par notre regard, et qui ainsi se creuse. Le désert russe n’est plus un repère lisse et sans profondeur, le cinéaste abandonne ce décor de western de carton pâte pour suggérer que son monde peut maintenant gagner en relief, et donc en complexité.

En une évolution discrète du regard de la caméra, d’un geste mécaniquement fluide au tressaillement inquiet de l’image, Ilya Povolotsky suggère une métamorphose psychique de son personnage féminin, qui s’éveille, éclot, échappe au père et se jette rageusement dans la mer. En parallèle du récit, dans un pacte secret entre elle et nous, la fille a partagé son deuil en filigrane. On pourrait se demander ce qu’elle abandonne à la mer et ce qu’elle choisit de conserver au fond d’elle-même. La question reste tacite. Même si l’autorité du regard de la caméra s’est estompée, la fillette demeure résolument muette. Restée dans l’eau, je dois regarder le corps de ma compagne de voyage s’amenuiser dans le décor. Je comprends que notre exode s’arrête là, moi à la fin du plan, elle au fond de l’image. Son histoire ayant débuté sans moi, elle se termine en me laissant au milieu des cendres. La Fille emporte avec elle une partie de son mystère, avec peut-être un cliché du public de la salle comme souvenir de notre voyage.

Il n’est plus nécessaire de poursuivre la route.

La Grâce, un film d'Ilya Povolotsky, avec Maria Lukyanova et Gela Chitava.

Scénario : Ilya Povolotsky / Image : Nikolay Zheludovich / Montage : Aleksandr Kletsov, Ilya Povolotsky / Musique : Zurkas Tepla

Durée : 1h59.

Sortie française le 24 janvier 2024.