La main et la souris

Entre cinéma et jeu vidéo : contaminations, combinaisons, migrations

Travailler sur le cinéma, passe encore, mais sur le jeu vidéo, restons lucides…[11][11] À l’origine, ce texte, revu et un peu modifié, est une conférence donnée dans le cadre d’une Journée d’études organisée par Dork Zabunyan (CEAC/Lille-3) : « Cinéma et jeu vidéo : pratiques sous influence », en collaboration avec le Pôle Images – Nord-Pas de Calais (Gare Saint-Sauveur, à Lille, le 31 mars 2011). Depuis cette journée, un ouvrage important sur le sujet est paru : Elsa Boyer et al. (dir.), Voir les jeux vidéo. Perception, construction, fiction, Paris, Bayard, 2012. Identifiant le jeu vidéo à un univers ludique et enfantin, régressif, violent, la cause de dérives psychologiques ou délinquantes, la critique de cinéma a mis du temps avant d’y consacrer un peu de son temps. Quant aux études cinématographiques universitaires, elles ignorent assez superbement cet objet, sans doute indigne à bien des égards. Il y a certes des ouvertures, çà et là, pas des moindres et pourtant rarement prolongées. Je songe à Bernard Perron, de l’Université de Montréal, qui travaille depuis plusieurs années sur les histoires croisées du cinéma et du jeu vidéo, ou aux recherches menées par Nicolas Dulac et André Gaudreault, toujours à Montréal, sur les possibles liens entre quelques pratiques aux frontières du cinéma des premiers temps et du cinéma contemporain (les jouets optiques, les jeux vidéo et les pratiques « interactives » sur le Net). Je pense aussi à Lev Manovich, qui a inscrit et le cinéma et le jeu vidéo dans le cadre d’une économie générale et d’une approche culturelle des nouveaux médias dès 2001 (Le Langage des nouveaux médias)[22][22] Traduit et publié aux Presses du réel en 2010. Et il y a eu en septembre 2002 un numéro hors-série des Cahiers du cinéma, aujourd’hui un peu mythique, Spécial Jeux vidéo, où Charles Tesson établissait notamment une connexion forte entre critique, analyse de films et jeux vidéo, dans son article « Des souris et des hommes ».

Le lecteur aura compris que la souris du titre renvoie directement à celle de l’ordinateur. J’y ajoute un clin d’oeil au plus célèbre des personnages du bestiaire de Walt Disney, Mickey. Car ce qui me frappe lorsqu’il s’agit de s’arrêter un instant sur les études entrecroisant cinéma et jeu vidéo, et c’est le premier point sur lequel je voudrais m’attarder, c’est qu’aujourd’hui le jeu vidéo semble connaître le sort du film d’animation et du dessin animé, qui ont pourtant joué un rôle déterminant tout au long de l’histoire du cinéma. Comme l’a écrit Georges Sadoul, « le cinéma d’animation forme une branche à part dans l’art du film ». En parcourant les histoires générales du cinéma, y compris les plus récentes, y compris les études anglo-saxonnes, et y compris les études consacrées au cinéma des premiers temps affectionnant pourtant les « scènes comiques », les « fééries » et autres productions populaires qui ont toutes des liens directs avec l’animation et la mise en mouvement de dessins, on constate la place marginale que le film d’animation occupe dans le champs des études cinématographiques. Il y a bien, occasionnellement, des travaux consacrés aux grands noms de l’histoire du cinéma d’animation, Walt Disney ou Emile Cohl, parfois de vraies (re)découvertes (en décembre 2009, le numéro 59 de la revue 1895 dirigé par Valérie Vignaux sur Marius O’Galop et Robert Lortac)[33][33] Là, je renvoie à une journée d’études organisée par Jessie Martin (CEAC, Université de Lille-3) au printemps 2012 : « Traces et rémanences dans les œuvres d’animation », en partenariat avec le Pôle Images Nord-Pas de Calais et Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains. (Nous avions publié ici même deux des interventions prononcées lors de cette journée : “Incrustation vidéo et cinéma d’animation. Ou comment ne pas résoudre les conflits : Steps, Zbigniew Rybczynski, 1987″, d’Arnaud Widendaële, et “Des pratiques du trait dans le cinéma d’animation. Traces et tracés“, de Patrick Barrès. . Quelques travaux ont particulièrement bien mis en perspective un constat tout simple : le film d’animation a « toujours-déjà été là » dans l’histoire du cinéma. Je pense en particulier à l’ouvrage classique de Donald Crafton : Before Mickey. The animated film, 1898 – 1928[44][44] The University of Chicago Press, 1982, 1993. Avec un tel prénom, l’historien américain ne pouvait que s’intéresser à Mickey. Pourtant, le domaine de spécialité de Donald Crafton est sans doute autant et indistinctement l’animation et l’histoire des pratiques sonores du cinéma, en particulier la période transitoire des années 1926-1935, qui l’a conduit à rédiger un autre classique du genre : The Talkies: American Cinema’s Transition to Sound, 1926-1931[55][55] University of California Press, 1999. Le spectre des pratiques sonores – des plus convenues et codifiées aux plus singulières et marginales – se trouve en effet éprouvé dès la fin des années vingt dans cette « branche à part dans l’art du film ». D’un ouvrage ou d’un corpus à l’autre, le lien est vite fait : le film d’animation est, tout au long de l’histoire du cinéma, le lieu privilégié d’expériences, formelles et technologiques, un espace d’expérimentations dès lors que le cinéma fait face à de « nouvelles technologies ». Cet espace de jeu où s’animent des souris chantantes, dansantes et parlantes n’est peut-être rien d’autre qu’un laboratoire. Comme quoi, on peut tout à la fois s’amuser, divertir, jouer et penser des formes aux entournures plus nobles…

Terminator 2 – Judgment day (James Cameron, 1991) et Terminator 3, La Guerre des machines (Jeu PC, 2003)

« Le procédé de l’élasticité des figures est-il répandu ailleurs encore ? »

Sergeï M. Eisenstein[66][66] In Walt Disney, Strasbourg, Circé, 1991, p. 26.

C’est sans doute cette idée, toute simple mais pourtant largement refoulée par les études cinématographiques, qui constitue un des fils conducteurs de deux ouvrages quittant le registre de la filiation stricte pour dire les connexions profondes entre cinéma et animation. Ces ouvrages sont ceux d’Hervé Joubert-Laurencin, La Lettre volante. Quatre essais sur le cinéma [77][77] Presses de la Sorbonne nouvelle, 1997 et de Dick Tomasovic, Le Corps en abîme. Sur la figurine et le cinéma d’animation[88][88] Rouge Profond, 2006. Dans ceux-ci, le cinéma est toujours envisagé dans sa dimension intermédiale et dans les différentes contiguïtés qui le constituent. Il y a donc lieu, me semble-t-il, de bien avoir à l’esprit les questions posées au et par le film d’animation dans ses liens au cinéma avant d’envisager ce qui nous occupe ici, soit les modalités des possibles migrations et retours entre cinéma et jeu vidéo. Le postulat, et même le socle théorique, sur lequel repose le travail d’Hervé Joubert-Laurencin est, sans surprise dans son chef, emprunté à André Bazin, lequel note en 1948 dans son texte « William Wyler ou le janséniste de la mise en scène »[99][99] In Qu’est-ce que le cinéma ?, tome 1, p. 172. : « Le cinéma pur existe tout autant en combinaison (je souligne) avec un drame larmoyant qu’avec les cubes colorés de Fischinger. Le cinéma n’est pas je ne sais quelle matière indépendante (je souligne) dont il faudrait à tout prix isoler les cristaux. Il est plutôt un état esthétique de la matière ». De son côté, Dick Tomasovic a sans aucun doute raison d’évoquer la contamination (je souligne) du cinéma par l’animation[1010][1010] Dick Tomasovic, « Ré-animer l’histoire du cinéma (quand l’animatographe explore le cinématographe) », dans Edouard Arnoldy (dir.), Histoires croisées des images, Montréal, CINéMAS, vol. 14, n° 2-3, automne 2004, p. 123.. Le cinéma est constitutivement une affaire de combinaisons et de contaminations. Il suffit en effet de regarder certains films bien connus tournés depuis les années 1990, comme Roger Rabbit, ou quelques titres de réalisateurs comme les frères Wachowski (Matrix), James Cameron (Terminator,…) et Tim Burton, pour comprendre les liens que le cinéma entretient aujourd’hui au cinéma d’animation. Encore une fois, peut-on dire que de cette « branche à part dans l’art du film » s’étirent de nouvelles ramifications au moment où le cinéma connaît quelque bouleversement technologique, avec l’avènement du numérique. Il y aurait donc quelque chose de l’ordre du symptôme : le cinéma ne fait jamais autant les yeux doux à l’animation qu’en période de crise, d’incertitudes, de questionnements. Or, ce qui singularise le film d’animation, ce sont aussi ses propres incertitudes identitaires : où commence-t-il ? où s’arrête-t-il ? quand son histoire débute-t-elle ? en une question sans réponse définitive : qu’est-ce que le cinéma (d’animation) ?

Dans un essai dédié à Walt Disney, Sergeï M. Eisenstein pose en 1941 une question qui vaut d’être reprise : « le procédé de l’élasticité des figures est-il répandu ailleurs encore ? » On pourrait y apporter un élément de réponse en considérant aujourd’hui la contamination du cinéma par l’animation et le jeu vidéo, et celle des uns par les autres dans un mouvement qui dit beaucoup de l’irréductible indissociation de toutes ces images[1111][1111] S. M. Eisenstein, Walt Disney, Strasbourg, Circé, 1991, p. 26.. Cet essai magnifique du cinéaste russe nous invite à bien considérer toutes ces combinaisons en des termes esthétiques – et donc à ne pas nous satisfaire de la seule filiation technologique. Cette idée d’une « élasticité des figures » nous conduit progressivement sur les traces de films comme Terminator ou Matrix, qui touchent au cinéma d’animation autant qu’au jeu vidéo. À propos de la série Matrix, Dick Tomasovic note l’influence revendiquée de la japanimation pour le premier volet, l’usage presqu’abusif des effets animés dans le deuxième et un troisième volet n’existant que sous la forme d’un jeu vidéo où, écrit-il, « les jeux et les dessins animés ne se présentent plus seulement comme des produits dérivés : ils prennent en charge une partie considérable de la narration du projet global Matrix ». Le cinéma n’est donc jamais seul, que ce soit chez Eisenstein, qui parle de Walt Disney pour parler du cinéma, de son cinéma, ou chez Bazin, qui ne parle jamais si bien du cinéma que lorsqu’il prend appui sur la photographie ou la peinture. Et n’est-ce pas ainsi que l’on peut interpréter les très rares lignes que Gilles Deleuze consacre à l’animation.

Dans l’Image-mouvement, Deleuze écrit ces quelques lignes sur l’animation (car sauf erreur de ma part, il en est très peu question dans ses textes sur le cinéma) : « Si le dessin animé appartient pleinement au cinéma, c’est parce que le dessin n’y constitue plus une pose ou une figure achevée, mais la description d’une figure toujours en train de se faire ou de se défaire, par le mouvement de lignes et de points pris à des instants quelconques de leur trajet »[1212][1212] Gilles Deleuze, L’Image-mouvement, Paris, Editions de Minuit, 1983, p. 14.. « Une figure toujours en train de se faire ou de se défaire », voilà une belle manière de cerner le cinéma, et de dire toute son élasticité ! Enfin, ces déplacements entre toutes ces images : de cinéma, d’animation, de jeu vidéo, auxquelles nous pouvons ajouter celles des films réalisés au moyen de téléphones mobiles (je souligne mobiles), nous renvoient presque immanquablement aux travaux de Raymond Bellour dans les années 1980 et 90 alors qu’il s’agissait d’envisager les migrations entre cinéma, photographie et vidéo. Voici, pour mémoire, ce qu’évoque à Raymond Bellour la présence de la photographie dans les films : « la photo me permet de penser au cinéma. Entendons, aussi bien : penser que je suis au cinéma, penser le cinéma, penser tout en étant au cinéma »[1313][1313] Raymond Bellour, L’Entre-Images. Photo. Cinéma. Vidéo, Paris, La Différence, 2002 (nouvelle édition, revue et corrigée), p. 77.. Dans ces films entre animation et jeu vidéo, de Terminator à Matrix, les êtres se font et se défont ici et là, se dissolvent, fondent, explosent, se reconstituent, éclatent pour mieux redevenir des surfaces « sans corps » et sans sentiment, toujours prêts à reprendre le jeu. Il y a quelque chose de l’ordre d’une confusion des rôles : dans leurs combats, Terminator et Néo sont comme le gameplayer, ils ne s’avouent jamais vaincus face à une machine, cherchant un niveau de difficulté sans cesse croissant ; ils sont toujours prêts à relever encore et encore le défi[1414][1414] De tout cela, il est largement question dans les travaux de Dick Tomasovic.. Surtout, me semble-t-il, toutes ces animations sont frappées du sceau de l’omniprésence d’une machine : la caméra, pourtant absente, remplacée par l’ordinateur. Ce qu’Edmond Couchot écrit à propos de Toy story vaut certainement pour d’autres animations (fictions ou jeux), où ce paradoxe de la présence d’une caméra absente n’est pas moins fort – je songe à quelques animations fameuses, comme Valse avec Bachir, et jusqu’à quelques jeux vidéo comme Medal of Honor. Les déplacements « doivent », écrit Couchot à propos de Toy story, « donner l’impression, mieux, imposer la certitude, d’avoir été filmés par une caméra, autrement dit vus par un témoin qui en atteste l’authenticité. Cet ultra-réalisme de l’apparence – mais d’une apparence propre au dispositif cinématographique et à sa pratique industrielle – fait peser sur l’image de synthèse des contraintes puissantes auxquelles il lui est difficile d’échapper »[1515][1515] Edmond Couchot, La Technologie dans l’art. De la photographie à la réalité virtuelle, Nîmes, Ed. Jacqueline Chambon, 1998, p. 177.. Et de cette absence, ou si l’on veut de cet « ultra-réalisme de l’apparence », il en est trop rarement question lorsqu’on évoque, par exemple, les « cinématiques » du jeu vidéo[1616][1616] C’est là que les premiers mots de Jean-Marie Straub dans un entretien accordé à François Albera, et publié dans la revue Leucothéa, prennent tout leur sens : « Pour commencer, il faut dire que la conjonction “et” c’est toujours de la connerie : cinéma et histoire, cinéma et littérature, cinéma et musique, tout ça c’est la fin du monde, la faillite intellectuelle » … Voilà une mise en garde contre toutes ces façons de décliner le cinéma au regard d’autres images, qui nous dit de toujours nous méfier de comparaisons trop souvent déterminées par l’analogie et des rapprochements parfois hasardeux. Il est frappant de constater que beaucoup de travaux consacrés au jeu vidéo ne cessent de renvoyer au cinéma comme si, de toute évidence, il y avait une caméra à l’origine de/dans un jeu vidéo (ou même dans un film), comme si l’image du jeu vidéo, de toute évidence, était déterminée par un cadre, comme si toutes ces questions de formes cinématographiques avaient été assimilées par l’image du jeu vidéo (le hors-champ, le travelling, le panoramique, etc.). Regarder le jeu vidéo, c’est sans doute aussi repenser les outils et les concepts qui ont fait les études cinématographiques. Au risque d’une faillite intellectuelle….

Valse avec Bachir (Ari Folman, 2008)

L’élasticité de toutes ces figures dit beaucoup de ces déplacements entre film, animation et, désormais, jeu vidéo – et peut-être même jusqu’à l’élasticité et l’indétermination de ces images. Matière d’images et de sons, matière qui conserve cette idée d’une présence – la main, l’œil, la caméra, le pinceau, le crayon, le miroir – même lorsque l’image n’est plus prioritairement l’affaire d’une caméra, l’affaire d’un travail manuel, le travail de « mains modernes », mais plutôt celui d’un ordinateur – et cette présence malgré tout est certainement celle d’un regard car la main et le regard sont indissociables dans nos cultures visuelles. Dimension haptique du regard, donc. On peut même parler d’un « regard manuel » : l’œil touche, prend (et même parfois ce que certaines traditions interdisent : toucher de la main). L’œil, c’est la main à la caméra. La main, note Emmanuelle André, est « la figuration d’une pensée de l’œuvre et de ses propres procédures de fabrications »[1717][1717] Emmanuelle André, « Le cinéma, art (négatif) de la main », dans Emmanuelle André, Claudia Palazollo, Emmanuel Siéty (dir.), Des mains modernes : cinéma, danse, photographie, théâtre, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 298.. Pinceau, crayon, caméra, appareil photographique, tous ces objets, indissociés de la main qui les tient, nous invitent sans doute à penser à la photographie et au cinéma – y compris dans la bande dessinée lorsque, dans le Lotus bleu, Tintin, arme au poing, menace un bandit de le « photographier à bout portant » – et, y compris encore, bien sûr, dans les jeux vidéo où la main armée, reliée à l’ordinateur par la souris ou à l’écran par tout autre « joystick », conduit le regard du spectateur. Le spectateur de cinéma devient possiblement un joueur de jeu vidéo.

Medal of Honor (Joe Hahn, Linkin Park, 2010)

Lebanon (Samuel Maoz, 2010) et Doom (id Software, 1993)

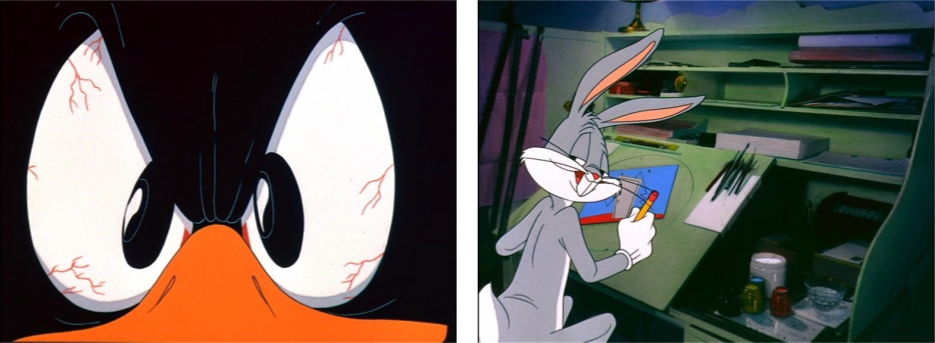

Mise en scène de préhensions tactiles et visuelles, La Dame du Lac (1947) a, à cet égard, rétrospectivement quelque chose de prémonitoire car, comme le note Charles Tesson, « lorsque le héros invisible de La Dame du Lac fait entrer sa main en amorce dans le cadre, le cinéma ignore qu’il accomplit l’action de base du héros de jeu vidéo »[1818][1818] Charles Tesson, « Des souris et des hommes », numéro hors-série des Cahiers du cinéma, Spécial Jeux vidéo, septembre 2002, pp. 24-25.. Et sans doute, autre présomption, ce film, toujours bien malgré lui, dit-il toute l’impossibilité de ce projet – du moins par la place qu’il assigne au spectateur. Charles Tesson ajoute judicieusement : « Parfois une main en amorce dote le héros d’un fragment de corps visible et noue une hypothétique fusion entre lui, la caméra et le spectateur. […] Au cinéma, le spectateur, tel est son désir, est avant toute chose un corps volage, non assignable à un point de vue unique. […] Dans ce cinéma sommaire, au minimalisme psychologique maximal, le héros se résume à ce qu’on lui voit faire. Seule compte sa manière d’occuper l’espace et d’y intervenir. Son corps est une enveloppe mobile, rien de plus. Le jeu vidéo radicalise cette proposition intenable pour le personnage de cinéma ». Cette expérience anticipe sans doute sur ce qui, tout à la fois, rapproche et sépare radicalement le spectateur de cinéma du joueur de jeu vidéo. Un dessin animé assez fameux de Chuck Jones nous conduit sur la même voie : Duck Amuck (Farce au canard, 1953). La résolution de Duck Amuck, une belle leçon de cinéma par l’animation, lève toute ambiguïté quant aux invectives de Daffy : celui que cet affreux canard interpelle, celui qui se joue de lui, c’est son maître, le dessinateur qui apparaît – comme pour en rajouter une couche – sous les traits de Bugs Bunny, le toon ennemi de toujours. Le Lapin se retourne lançant un regard complice peut-être à l’attention du dessinateur, et certainement en direction de celui qui reste maintenu à distance respectueuse, le spectateur de cette animation dessinée. Dans ce cas de figure, ce retournement (Bugs Bunny nous regarde ; celui qui dessine n’est pas celui qu’on croit, un être humain, mais un personnage de dessin animé) conforte la figure dominante de ce dessin animé : le regard « à la caméra » (je souligne les guillemets et je renvoie encore une fois au texte d’Edmond Couchot sur l’omniprésence d’une « caméra absente »), le regard « à la caméra » du toon, parfois en très très gros plan qui, si l’on veut, distingue l’animation à la fois du cinéma et du jeu vidéo. Charles Tesson, encore lui, note : « Le joueur voit rarement son personnage de face. Tel est l’interdit du jeu vidéo, son impossible ordinaire, au même titre que le regard caméra pour le cinéma ».

Duck Amuck (Charles M. Jones, Warner Bros, 1953)

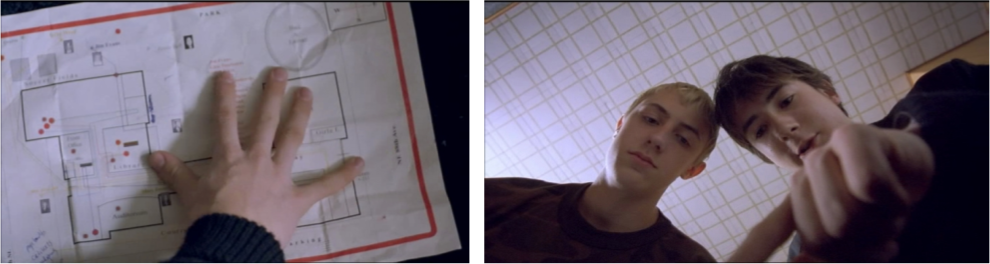

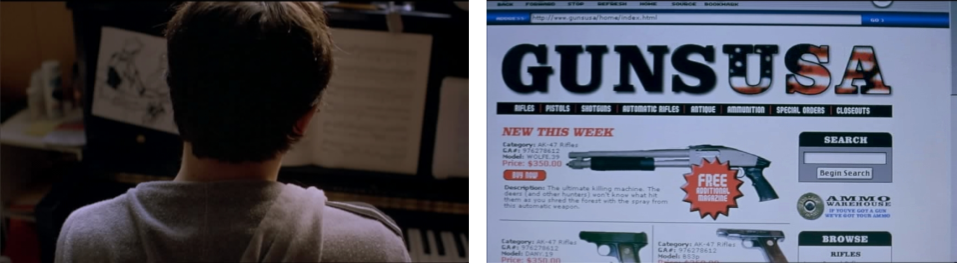

Animation, cinéma, jeu vidéo : ces dispositifs, qui semblent si proches et si lointains dès lors que l’on prête attention à quelques-unes de ces images, de Doom à Daffy et La Dame du Lac (sans oublier Terminator, Bachir, Toy Story ou encore Medal of Honor), nous engagent à la plus grande prudence. Définitivement, « contamination », « combinaison » et « migration » ne veulent pas dire « confusion » ou « indistinction ». Ces mélanges, ces rapprochements et ces éloignements sans cesse mouvants entre le cinéma et quelques autres images : photographie, super-huit, télévision, vidéo et jeu vidéo, ne constituent pas par hasard l’objet privilégié du cinéma d’un réalisateur comme Gus Van Sant – peut-être le plus petit dénominateur commun à l’ensemble de ses films[1919][1919] Concernant Van Sant, je renvoie le lecteur à mon ouvrage : Gus Van Sant – Le cinéma entre les nuages, (Crisnée, Éditions Yellow Now, coll. « Côté Cinéma », 2009) et à un article qui reprend certains éléments du livre et de la conférence de Lille à l’origine du présent texte : « Les écarts de Gus Van Sant » (dans Alain Boillat (dir.), Autour d’Elephant de Gus Van Sant, Lausanne, Décadrages, n° 19, automne 2011, pp. 10-20). J’ajoute que, dans cette même revue, un article est entièrement dédié aux rapports cinéma/jeu vidéo dans le film de Van Sant (« Elephant ou les jeux vidéo en trompe-l’œil », par Selim Krichnane, pp. 70-84).. C’est bien pourquoi je souhaite refaire une halte sur quelques-uns d’entre eux. L’omniprésence d’une caméra qui semble traquer les personnages de dos dans le dédale des couloirs du lycée comme les deux jeunes meurtriers, face à leur ordinateur ou dans leur école, la place assignée au spectateur dans ces dispositifs distincts mais aussi l’enchevêtrement de quelques régimes d’images (photographie, cinéma, jeu vidéo, film documentaire) constituent les indices qu’Elephant de Gus Van Sant est une expérience cinématographique singulière qui, comme la plupart des films du réalisateur, s’inquiète de l’indétermination de ces images, de leurs combinaisons et de la contamination des unes par les autres. Quelques arrêts sur ces images s’imposent. À commencer par ces quelques minutes du film où l’on assiste aux préparatifs du massacre. Cette scène dit beaucoup de ce qui fait l’organisation, le plan de bataille, la structuration temporelle d’un film lui-même constitué de blocs de temps qui glissent les uns sur et entre les autres. Gestion singulière du temps par l’image donc, c’est bien ce qui est à l’œuvre dans cette scène : le planning des opérations est exposé par l’extraction d’images prises ailleurs dans le récit. La dernière répétition avant la bataille, en images, une main sur un plan du lycée et des regards qui se croisent, des points de vue qui s’affrontent.

Cette scène se caractérise par un lent mouvement panoramique dans la chambre d’un des deux adolescents, qui massacre La Lettre à Élise. La caméra pivote à 360° jusqu’à l’entrée de son complice, qui s’installe sur le lit pour jouer à l’ordinateur. Ce qui saute aux yeux, c’est d’abord la présence et le mouvement de la caméra dans cet espace réduit, confiné, en sous-sol, presque clos (une fenêtre-soupirail, une porte), qui tourne lentement dans la pièce pour se retrouver dans le dos du pianiste. Ce déplacement est d’autant plus remarquable qu’il correspond au point de vue que porte immédiatement après le joueur sur les personnages de son jeu, et qu’il abat les uns après les autres. Ces images annoncent celles du carnage du lycée et renvoient à la fois au point de vue du joueur (qui se confond donc avec celui des personnages quand ils révisent leur plan de bataille) et à celui du spectateur de cinéma qui suit les déambulations des tueurs ou des victimes filmés de dos dans les couloirs du lycée. Dans cette courte scène, ce sont donc bien deux points de vue – celui du joueur et celui du spectateur – qui se télescopent, qui se recoupent mais qui restent néanmoins bien distincts. La position de la caméra, le plus souvent dans le dos des personnages, prend les allures d’un motif emprunté au jeu vidéo. Par deux fois, quand ils se projettent dans le feu de l’action ou lorsqu’un des deux adolescents répète la scène à l’ordinateur, le filmage de dos et en caméra subjective place le spectateur de cinéma dans la position du gameplayer. Le point de vue subjectif du joueur-tueur dans la chambre ou lors de leur briefing est par deux fois pointé du doigt. Lorsque la caméra quitte cette position, quand elle pivote autour des personnages (y compris autour des deux adolescents tueurs), elle se distingue tout aussi ostensiblement du dispositif ludique pour redire la singularité de la place du spectateur dans le dispositif cinématographique. Ces deux scènes se caractérisent donc bien par l’extrême contiguïté des points de vue, comme pour dire la proximité très grande des deux dispositifs en présence, le cinéma et le jeu vidéo, sans jamais, pourtant, les confondre.

Elephant (Gus Van Sant, 2003)

« Au cinéma », écrit Charles Tesson, « le spectateur, tel est son désir, est avant toute chose, un corps volage, non assignable à un point de vue unique ». Les chevauchements de ces deux points de vue distincts, à chaque fois dans une même scène, invitent à prendre toute la mesure de la contamination du cinéma par le jeu vidéo, et les combinaisons des deux dispositifs qui s’opèrent dans le film. Reste que de cet événement il y a des images, des images prises par la vidéo-surveillance du lycée de Columbine. Comme la caméra de Gus Van Sant, la vidéo voit tout (ou presque) et multiplie les points de vue. L’image se multiplie. Les acteurs – bien réels cette fois – de la scène ignorent, ou feignent d’ignorer cette caméra – comme au cinéma. Contrairement à ce qui opère au cinéma ou dans un jeu vidéo privilégiant le point de vue subjectif du joueur, cette caméra ne filme pas à hauteur d’homme. Encore une fois, voilà un dispositif d’images à la fois proche et distinct de dispositifs qui lui sont proches, le cinéma et le jeu vidéo. Ces contiguïtés constituent à n’en pas douter le fil rouge du cinéma de Gus Van Sant (sans oublier un Michael Haneke et quelques-uns de ses films, comme Benny’s video, sorti en 1992).

Elephant

Eric Harris, à gauche, et Dyland Klebold, à droite

(images de vidéo surveillance, “Columbine High School cafeteria”, 20 avril 1999)

Dès Mala Noche en 1985, ces glissements entre les images, fil rouge de l’œuvre de Van Sant, s’opèrent grâce à une petite caméra achetée par le dénommé Walt. La confrontation entre les images est immédiatement frontale : après l’intermède des nuages qui marque une césure, une rupture, un déchirement dans le fil continu du récit, Van Sant filme de face et de très près Walt qui tient une petite caméra au poing. Les deux cameramen se font face, comme dans un duel rapproché. Le plan suivant présente ce qu’apparemment Walt est en train de filmer, Johnny et Roberto Pepper, les deux jeunes Mexicains. La suite de la séquence alterne quelques plans de Walt et des Mexicains en train de se filmer les uns les autres (avec, toujours, le commentaire de Walt en voix off). Pourtant, un plan en contre-champ sème un trouble : Walt filme la poignée de mains de Johnny et d’un passant ; cette courte scène se poursuit dans un parfait raccord, mais ici du point de vue de Walt qui filme cette accolade. Si le passage d’un point de vue à un autre est parfaitement réglé par le raccord, un changement brusque est pourtant souligné, puisque ce que filme Walt est exposé par une transition abrupte via le passage du noir et blanc à la couleur. La suite de cette scène paraît reprendre cette idée : Pepper caresse un chien. Cette scène est filmée de deux points de vue, Pepper de dos en noir et blanc et Pepper de trois-quarts face en couleurs. Le plan suivant, en noir et blanc, complète celui qui inaugurait la séquence, lorsque Walt, sa caméra au poing, fait face à la caméra (tout laisse à penser qu’il filme les deux Mexicains). La séquence se termine par deux courtes scènes en couleur où Johnny et Pepper s’amusent face à la caméra de Walt. Johnny et Pepper jouent à saute-mouton sur les trottoirs de Portland ; les rumeurs de la ville ont chassé la voix off de Walt. La parenthèse se referme. Walt a rangé sa caméra. Son cri de joie (« Elle marche ») sur les images en couleur – après qu’il eut remonté la mécanique de sa caméra à 10 dollars – ne veut plus laisser de doute : la couleur lui appartient, le noir et blanc est laissé au film de Van Sant. Cet éclaircissement permet de revoir les premiers instants de cette scène lorsque Walt et sa caméra font face à Gus Van Sant et à sa caméra, à qui appartient ce qui correspondait a priori au contrechamp du filmage de Walt. Les deux jeunes Mexicains font donc les pitres face à la caméra de Van Sant plutôt que celle Walt. Cet intermède a un statut sans doute singulier. C’est du moins ce que laisse à penser le générique de fin qui reprend des passages tournés en couleur, comme les rushes d’un film tourné avec la caméra de Walt – par définition, cette fermeture est un lieu quelque peu excentré d’un film, ce qui le tient. Le détour opéré par le récit (Walt achète une caméra) n’est peut-être rien d’autre qu’un stratagème de Van Sant pour mieux mettre à nu ce qui traverse Mala noche, c’est-à-dire cette façon si particulière de confronter des « niveaux d’images et de récits », une manière d’appréhender le cinéma qui ne le quittera plus.

Mala Noche (Gus Van Sant, 1985) et Elephant

Dans cette séquence de Mala noche, le face à face, c’est bien d’abord celui de deux caméras qui se regardent, et qui reprend au moment du générique de fin. Ce face à face n’est peut-être pas sans rapport avec l’exergue qui ouvrait le film, « If you fuck with the bull you get the horn ». Cette mise en garde ne dit rien d’autre que ce que suggère ce « duel » entre deux caméras : comme le taureau, la caméra peut se retourner contre celui qui la tient et lui donner un coup de corne ! C’est aussi ce qui arrive à Elias dans Elephant. Parcourant le campus l’appareil photo en bandoulière, il fait le portrait de quelques-uns de ses camarades, dont John rencontré dans le couloir ou deux amoureux croisés dans le parc (qui s’inquiètent auprès de lui de son « voyeurisme »). Voilà bien un personnage qui ne fait, au fond, rien d’autre que ce que fait Van Sant en arpentant les couloirs du lycée : une galerie de portraits, tirés les uns après les autres. Et c’est encore ce qui arrive aux deux adolescents tueurs dont le destin est tout tracé : les armes vont se retourner contre eux. Décidément, cette façon de filmer la mort de dos est aussi une manière singulière de tirer le portrait de quelques-unes des victimes de la tuerie du lycée. C’est aussi ce que subit Suzanne Maretto, alias Nicole Kidman en présentatrice de la météo, harcelée par les flashes des paparazzis, avant de finir « refroidie » sous l’écran de glace d’un lac.

Dans Psycho (1998), le rideau de la douche, autre écran, est plus qu’un voile entre plusieurs regards. Ce rideau de douche donne une image décomposée, éclatée comme des morceaux de verre recollés, comme les lambeaux d’une image cinématographique rafistolée – une image kaléidoscope qui rappelle le générique de Will Hunting (1997), comme toutes ces images qui se télescopent dans les films de Van Sant.Psycho est aussi, si l’on veut, une pièce d’art contemporain, s’inscrivant parmi quelques beaux projets de reprise, de remploi et de remakes questionnant tous la place des images cinématographiques parmi les images actuelles. Et cette vague de « remakes » n’ignore jamais les stratégies quasi-ludiques qui les animent. Marie Fraser l’écrit fort à propos en évoquant Pierre Huyghe : « Les remakes de films que Pierre Huyghe a réalisés au cours des années 1990 engagent des jeux sur la narrativité qui permettent de penser ces deux notions non pas tant dans un rapport d’opposition mais comme une stratégie pour ouvrir et resituer le récit, autrement dit pour appliquer à la narrativité le potentiel d’ouverture que l’on attribue habituellement au ludique. Invitant à reconsidérer les mécanismes narratifs des systèmes prédéterminés dont il se veut la reprise, le remake deviendrait même prétexte à jouer sur la narrativité »[2020][2020] Marie Fraser, « Les jeux narratifs des remakes de Pierre Huyghe », Montréal, Intermédialités n° 9, Jouer, printemps 2007, p. 45..

Dans le paysage médiatique et artistique contemporain, peut-être devrait-il s’agir de ne plus superbement ignorer les liens noués entre le cinéma et le jeu vidéo, parmi les images actuelles ? C’est bien ce que Gus Van Sant ne manque pas de dire dans Elephant, un film au plus près des images contemporaines du cinéma : photographie, télévision, vidéo et donc aussi, ni plus ni moins que les autres images, jeu vidéo. L’ambition de ce modeste article était peut-être celle-là, à l’image de ses détours par l’animation, le cinéma et le jeu vidéo principalement, et parmi quelques films de Gus Van Sant en particulier : effectuer quelques parcours parmi les indéterminations des images aujourd’hui.