La Topa

Adrien Genoudet, 2017

Adrien Genoudet est écrivain, cinéaste et chercheur ; c’est aussi un ami et un compagnon de route, dont le travail est habité par des questions qui traversent également nos pages. Elles lui viennent pour partie de sa formation d’historien, pour une autre de la réquisition de l’époque, et convergent dans cette courbure constituant le contemporain. Son premier roman, L’Étreinte (Inculte, 2017), parcourt une série d’images étoilées autour du 13 novembre 2015, et interroge les échos qui prolongent la déchirure. Une même diffraction de l’événement travaille Quinzaine Claire (2016), son premier long-métrage, qui suit la trace d’un frayage à travers des œuvres d’art déportant la mémoire du génocide cambodgien. À chaque fois il s’agit, pour Genoudet, d’étreindre le présent pour déplacer le passé, et d’habiter l’anfractuosité créé par l’écart de l’époque. De ce regard, sa thèse sur l’appropriation de l’histoire et la plasticité du temps représente le versant théorique et son travail au collège de France le programme pratique. Il y assiste Patrick Boucheron dans la mise en place d’un vaste projet collectif, Entre-temps, revue de revues, site pour accueillir et relier des ensembles de textes éclairant notre actualité.

La Topa s’inscrit dans le sillage de ces questions. Adrien Genoudet a bien voulu nous laisser le diffuser tout en l’accompagnant d’un bref texte et de la retranscription de la voix-off ; nous l’en remercions très chaudement.

***

Brusquer la lisière

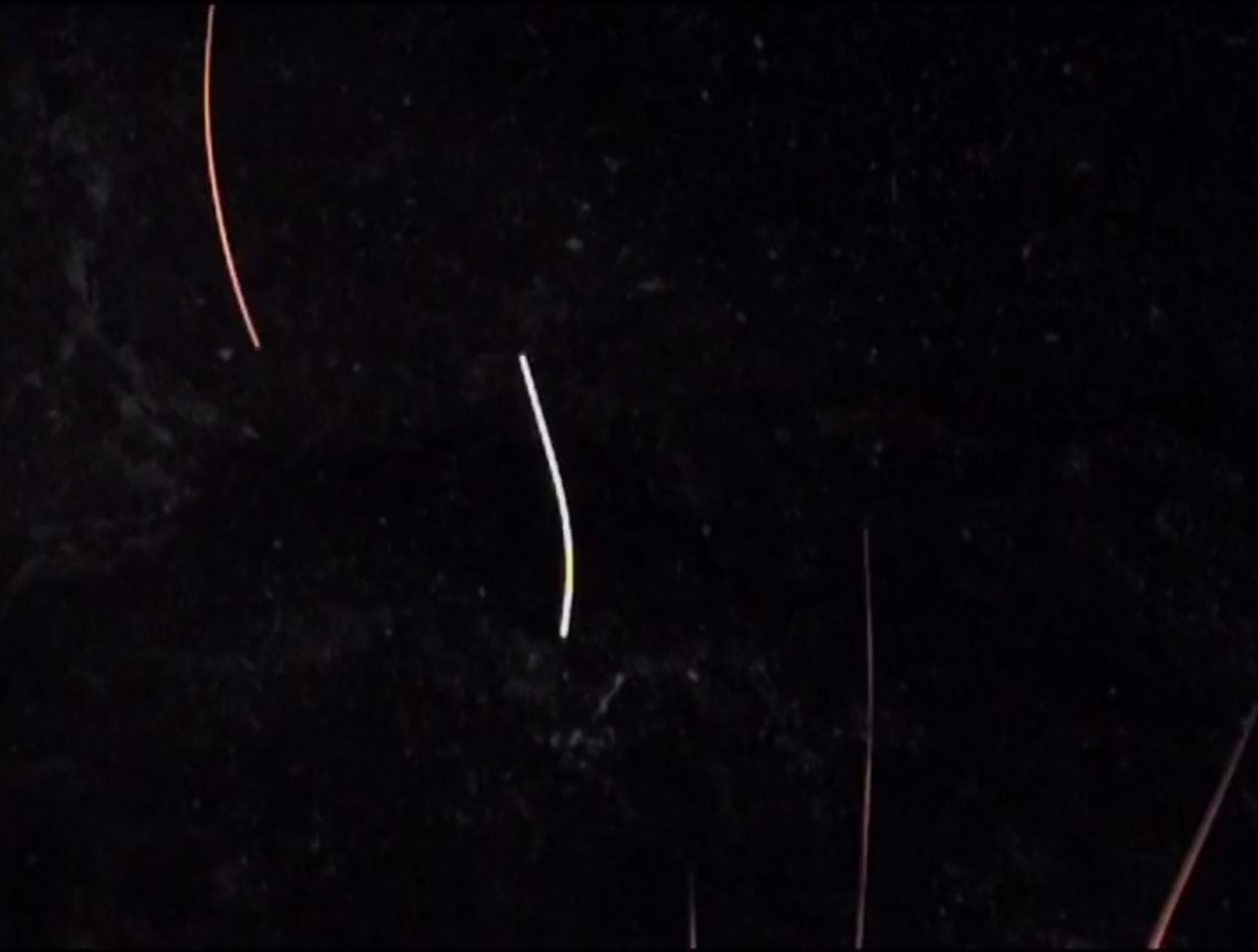

Brusquer la lisière : c’est peut-être cela qui marque la volonté de faire ce film. C’est-à-dire comprendre que le village de Sorano, en Toscane, ne se saisit que par ses lianes, ses clématites et ses lierres, toutes ses plantes grimpantes qui rongent le sol, le tuf, le ciel et qui débordent le seul tracé du bourg. On parle de ces plantes comme on trace des courbes, on les dit ligneuses pour mieux croire qu’elles dessinent les lisières du bois, des forêts et des vignes. Brusquer la lisière, cela veut dire qu’il fallait suivre l’entrelacement des mots et des morts, des images et des légendes. Brusquer la lisière, c’est comprendre qu’un film ne pousse qu’au gré des lignes que l’on va suivre – au fil de l’eau, des pistes et des sous-bois.

Brusquer et, le long du cadre, débusquer ; où l’on entend, à ras du mot, le bosquet qui craque.

Plusieurs mois passés sur place, à Sorano, ont suffi pour comprendre que l’histoire racontée-là est comme les herbes folles : agrippée, tenace, défricheuse. Avant de partir plus loin – de faire un « long », comme on dit – il fallait tendre l’oreille et gratter la terre, se placer devant les lianes volubiles, devant les mots entrelacés qui ne cessent d’affronter les silences et de colmater les friches. Chercher, en somme, à déterrer les corps que nous cherchons, tous, à abandonner sur les rebords, les lisières fraîches, lâches, où chute le vide. Il fallait qu’il parle, Christopher, qu’il dise ce que Sorano tente d’oublier et que, par sa voix au coin du feu, on puisse laisser couler la voix de la Topa, perdue, à jamais oubliée. Puis, enfin, avec leurs deux voix épousées, il ne reste que le désir de braquer les images, de leur faire rendre gorge. Il suffit, pour cela, de lire un dictionnaire. Rendre gorge : se dit de l’oiseau de proie qui vomit la viande qu’il a avalée (pour nourrir ses oisillons par exemple). Ou encore : Restituer par force ce qu’on a pris ou acquis par des voies illicites. Une part de ce film vient de là : de ce désir de restitution et de débords, et d’imaginer tout film comme une digestion.

C’est cela, brusquer la lisière : croire qu’un film est un cycle de vie où s’entrelacent – et s’entrechoquent – les repentirs. Seule la lisière permet cela, et seuls le film et la littérature peuvent, quelque part, la brusquer tout à fait. Et, pour mieux laisser la place au film et au texte, on peut lire ici l’entièreté de la voix écrite, de la Toppa.

Adrien Genoudet

***

Vous le saviez, cela, que nous naissons en collant nos deux oreilles contre les lèvres de notre mère ? C’est un mirage laissé, aspiré, hermaphrodite.

Ma voix claire, rauque, de l’eau qui coule.

Eux, sans un mot, étalés sur moi dans un dernier râle, les os ronds, enfantins, dessus ou derrière, par à-coups, puis plus rien.

Ici, le village de Sorano dort.

Seule ma voix habite encore les rues vides, noires, que les chats délaissent. Elle est engourdie, sous les venelles, les arcs et les ogives. On peut l’entendre au gré du bois qui craque, de la cendre chaude, des braises qu’ils allument le soir, eux, les derniers hommes, les miens, les yeux vidés ; ils m’entendent encore, je le sais, leur dire que tout cela fait du bien, que cela aguerrit les muscles, que ce qui croule retient la vie.

On me disait sans me dire ; on me nommait seulement : la topa. La chatte noire, touffue.

Je suis, maintenant, l’abondante averse, la lèche des nuages, le cérulé du ciel.

On ne voit plus guère, à Sorano, passer les vieux corps qui furent fermes. Dans les rues, la nuit, ils dorment étalés, trop vieux, invisibles malades. On peut l’entendre encore, ma voix claire, rauque, de l’eau qui coule, on peut l’entendre en suivant le bleu collé des nuits, celui qui trace comme souvenirs, sous les arbres, dans la grotte, les vestiges de nos étreintes.

Je leur disais, en y croyant, que tout cela est bon. Je le disais près de l’oreille, juste ici, au coin creux qui tourbillonne, où les phrases tombent au loin, au fond, où les échos s’émaillent.

Contre moi, lourdes masses, collées par les ventres gluants de chair, je leur ai parlé au plus près, à l’oreille, je leur ai dit ce qu’elles ne disent pas, ce qu’elles ne vous ont jamais dit, ce qu’elles ne peuvent pas dire. Je vous ai dit que tout cela est bon, qu’il suffit de l’entendre tomber ici, dans l’oreille, contre mes lèvres vinées, récolte acide, de sucre.

Elles, poitrines cardinales, bustes froids, elles bombaient leur haine sur le pas de leurs portes. Larges hanches, pondeuses aigres, elles baisaient les jours dictés par le chant des cloches, elles paradaient les joues bleuies par vos coups d’ivrognes ; je les plaignais, oui, je les regardais en souriant des yeux. Je les plaignais connaissant le goût robuste, âcre, de leurs paumes rêches, à eux, de la râpée des à-coups, des mains contre mes hanches, de la poigne drue, dure, violente, des mains autour de mon col.

Je les plaignais, elles, pour me sauver de fuir.

Je les plaignais par tristesse de n’avoir jamais pu balayer le seuil et être accueillie, acceptée, désirée pour autre chose. Nous étions sœurs de corps pris, harassé, écrasé à plat-ventre. Elles n’ont jamais voulu voir ma main blême, tendue vers elles ; mon rôle reine, ma capacité divine d’inhaler le viol.

Je laissais partir leurs corps, à eux, délestés, et contre leur dos, la nuit, céruléenne, dégustait leurs traces.

Mais cela ne changea rien. Elles n’ont rien voulu voir. Elles me regardaient, le soir tombant, avec l’air borgne du crime. Les regards qui se croisaient, dans les ruelles, s’échangeaient comme des lames, à l’heure des conjurés, sous les capes longues. Je volais tout, disaient-elles, à mon passage : la décence et le désir des hommes.

J’étais le vice, la peste, l’épiderme gras ; il fallait que je disparaisse, que l’on m’empoisonne.

De notre temps, à eux, je donnais la chaleur, une voix chaude pour que tout l’hiver puisse mourir dans nos serrements, la seule qui nous laisse ici, au milieu des arbres, au fond de la grotte, sous la pluie bonne, fraîche, dure. Je leur parlais à l’oreille au plus près du tourbillon où tout finit par disparaître. J’hurlais selon les à-coups faits, je donnais de l’actrice là où ils aimaient vendre leurs désirs, chahuter leur foi, briser les élans du glas de Sorano, du Masso Leopoldino, qui sonnait, chaque jour, le retour au tuf, à la descente, au bois, à la vigne.

Puis, il leur est arrivé quelques fois, dans le noir de la cire fondue blanche, il leur est arrivé de pleurer à chaude larme, contre le sol âpre de braises tombées par le vent, porte ouverte, le corps scié, en deux morceaux, le buste de l’enfant jamais lavé de vivre, les jambes pesées et la queue, invariable, entre les jambes, boursoufflée de peine.

Il leur est arrivé de pleurer de jouir.

Et moi, après la fauche tardive, ma voix, elle, cassée d’avoir trop joui.

Ils relevaient le front, la nuit étalée sur le visage et ils m’invoquaient, une fois de plus. Ils me regardaient ainsi, à genoux, nus aux jambes frêles, devant un culte, ils regardaient le creux cerné d’origine, la fente douce, de là où ils avaient crié pour la première fois et là où ils pensaient bâtir mes murmures, à leurs oreilles. Ce regard, j’en suis l’ultime sainte.

À genoux au sol, moi étalée, amazone, sur le lit rompu, leur regard disait l’innommable, la peur, le crime ; le même désir de me faire disparaître.

Du fond du tourbillon nourrit d’injures, ressortait d’abord, le mot appris, jeté au visage, putain.

Mais, le ventre vide, il leur est arrivé de sortir de ce qui leur restait de bouche, pour moi seule, un soupir de gratitude.

C’est cela, morte, que je laisse dans la braise, la pluie, les arbres : le caprice de leurs regards, à tous, la chaleur dite, leurs voix, à jamais inaudible, leurs voix sourdes, tues, lâches, perchées dans le vent des arbres, au fond de la grotte, la grotta della topa, leurs voix blessées,

douces, clairsemées par l’enfance,

il restera cela : leurs voix en train de m’aimer pour que je disparaisse,

et l’averse, éventail, dehors.

***