La Ville qui avalait les âmes

Work in progress

En mai dernier, Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe présentaient au Fresnoy leur prochain film, La ville qui avalait les âmes : iels avaient déjà effectué des repérages, rencontré des habitants, pris quelques photos. Alors qu’iels entament le tournage de ce projet qui s’annonce sidérant, nous leur avons demandé de nous envoyer une version écrite de cette présentation. Iels ont généreusement accepté.

Prologue : franchir le seuil

En mars 2020, nous terminons le montage de The Last Hillbilly, notre précédent film. Une semaine plus tard, le confinement tombe. Le monde se fige, suspendu dans une attente sans horizon. Dans cet entre-deux irréel, nous tuons le temps. Peu à peu, des images d’effondrements et de bouleversements s’imposent à nous, comme si elles venaient répondre à une violence sourde, à un désespoir muet, à une rage enfermée à l’intérieur. N’y a-t-il pas une part de nous qui voudrait que tout crame ? La question nous hante. Nous venons de donner le dernier mot de The Last Hillbilly à un garçon au seuil de l’adolescence, lançant un grand « fuck » adressé au ciel et à notre monde. Avant d’être aspiré dans le noir, il prononce une dernière parole : « help me ».

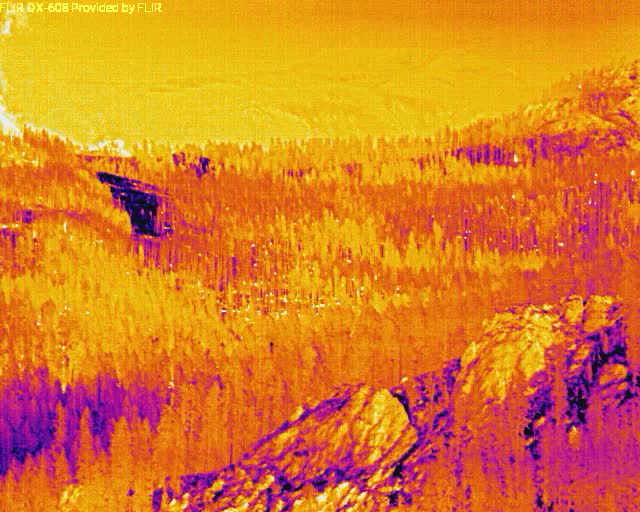

Dans le silence du confinement, son cri résonne différemment, se teinte d’une inquiétude nouvelle, se cogne aux visions de chaos qui s’imposent à notre imaginaire. L’horizon se colore d’orange, comme si un autre monde cherchait déjà à naître. Un sentiment d’urgence s’impose : franchir le seuil, entrer avec ces jeunes gens dans le noir, pour poser notre regard non plus vers ce qui se défait mais vers ce qui se lève. L’idée d’un nouveau documentaire, La Ville qui avalait les âmes, naît là, dans le reflet de ces bouleversements inscrits dans les yeux des adolescent·es appelé·es à vivre dans ce monde dont les contours tremblent déjà à l’horizon.

Une ville brûlante

Le soleil est à son zénith. Même nos ombres brûlent sous la chaleur écrasante, au cœur d’un été caniculaire. Il doit bien faire 45 °C à l’ombre. Depuis combien de temps sommes-nous là, à arpenter la ville de Bakersfield, Californie ? Quand il ne fait « que » 39 °C, nous nous regardons en souriant, en nous disant qu’il fait bon aujourd’hui, que nous avons de la chance. Peut-être sommes-nous là depuis trop longtemps. Le ciel est bleu. Tous les jours. On en perd la notion du temps.

À Bakersfield, on ne sait jamais vraiment si l’on vit ou si l’on est perdu dans un rêve duquel on ne parvient pas à se réveiller. Et sous ce ciel d’un bleu trop parfait, ses palmiers de cauchemar, son soleil brûlant qui écrase les corps, efface jusqu’à l’ombre, le rêve californien devient comme désaxé.

Les rues sont vides de toute présence humaine. Les rares personnes qui arpentent le bitume sont des sans-abris, la peau burinée, le regard fou, qui errent invisibles, spectres perdus dans une strate parallèle creusée à l’intérieur de la ville. Depuis combien de temps n’ont-ils plus « quelque part » où aller ? Leur vie se résume à pousser leur rocher de l’aube au crépuscule, recommençant chaque jour dans un cycle sans fin.

Spectres et mirages

C’est la quatrième fois que nous nous rendons à Bakersfield. On est loin de la Californie des cartes postales, bien qu’elle en porte les marqueurs. Cette ville nous semble en être le point aveugle. Le smog la tient sous cloche, dans une brume aux couleurs de science-fiction. Une sorte de dôme qui éteint le bruit, étouffe les voix, floute les visages, dilue les corps, comme si la ville n’était qu’un mirage silencieux constamment menacé de s’évanouir.

Aspirée entre un désert aride à l’est et une forêt de séquoias qui n’en finit plus de brûler au nord, la promesse d’une vie de rêve à Los Angeles, au sud, semble un ailleurs inatteignable. Lorsque nous marchons dans ses rues vides, l’impression d’être dans un tableau de Giorgio de Chirico nous envahit. Ville immobile, sous une lumière dorée où tout est à deviner dans les interstices : combien de vies se cachent, invisibles, inaudibles ? Quel mystère derrière ce décor où les lignes de fuite s’étendent à l’infini, où l’horizon se cogne à un mur de verre infranchissable, comme un signal vers l’extérieur définitivement brouillé.

Les grandes faucheuses

Poursuivant notre geste documentaire, nous cherchons à comprendre ce que ce monde dit de celles et ceux qui y vivent en arpentant le territoire, en récoltant leur parole, d’abord sans caméra.

Le premier jour de notre premier repérage, nous nous étions rendus à Panorama Park, l’un des points centraux de la ville. Lorsque nous arrivons sur la promenade qui domine Bakersfield et ses alentours, face à nous se révèle un horizon dantesque : des derricks de pétrole forent le sol, encerclant littéralement la ville. Il n’y en a pas quelques-uns, mais des milliers.

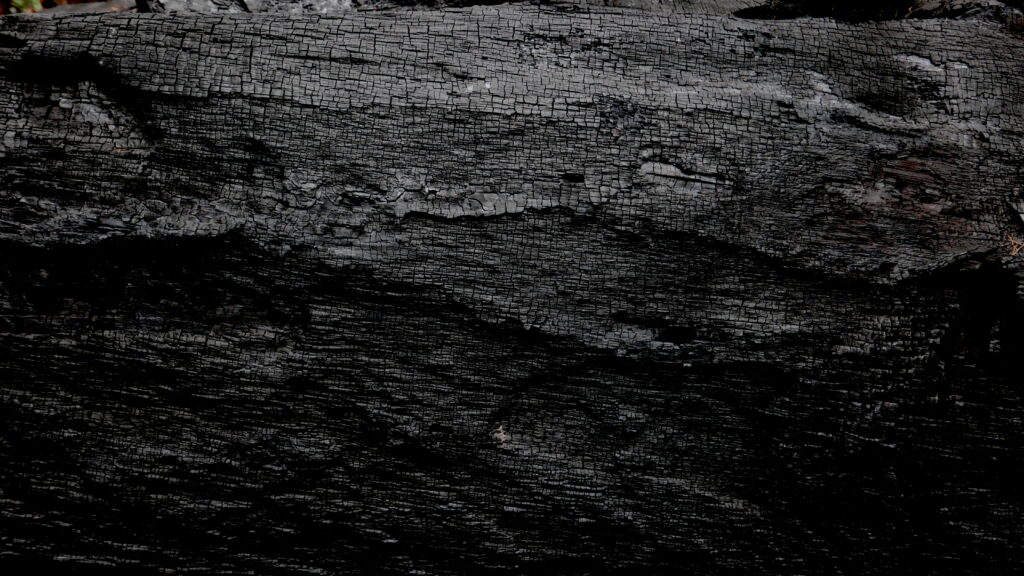

Nous roulons jusqu’à ce paysage d’apocalypse. Au pied des machines, l’odeur du pétrole envahit nos narines. Les sons mécaniques, litanie de ferraille, accompagnent leur mouvement pendulaire. Peu à peu, nous n’y voyons plus des pompes mais des faucheuses qui martèlent le sol, contaminent l’eau, abîment les corps, scandent, tel un métronome sinistre, la marche implacable d’une machine capitaliste qui broie la ville dans l’invisible.

Car à Bakersfield, tout est à la fois visible et caché, raconté et tu, en mouvement et immobile. Cette ville figée dans le temps dissimule sous ses apparences une violence systémique qui gangrène les vies sans jamais se montrer, flottant dans l’air comme une menace silencieuse. C’est ce que nous comprenons peu à peu en parlant longuement avec ses habitant·es.

Nos repérages deviennent une quête : rencontrer, discuter, comprendre. À quoi rêvent-ils ? Que craignent-ils ? Contre quoi luttent-ils ? Très vite, la violence quotidienne surgit dans leurs mots – toujours minimisée. Les phrases s’interrompent, comme si contenir sa parole, ne pas se plaindre, rester positif était devenu réflexe. Car l’ethos américain veut qu’on réussisse toujours, qu’on transforme son histoire en légende. Être un winner fait partie du deal de départ.

Deux mondes

De l’autre côté de la route 99, les murs des gated communities qui fleurissent en Floride et en Californie, où de petites communautés de riches propriétaires vivent, surveillées par des gardes, respectant des règles de conduite et une politesse de façade, dessinent une bulle close où tout est fait pour être protégé du reste du monde. Pelouses parfaites, piscines azur, villas à l’identique : tout est propre, impersonnel, contrôlé. Une homogénéité sociale – et raciale – frappante. À quoi rêvent les adolescent·es qui grandissent dans cette bulle asphyxiante ? Que se passe-t-il quand, à l’intérieur des formes parfaites, quelque chose se met à déborder ?

Car le racisme systémique est criant à Bakersfield. Un jour, un ado à peine sorti de l’enfance nous dit : « Tu marches dans la rue et on te traite de wetback, de borderhopper[11][11] En français, “dos mouillé”, “sauteur de frontière” (en référence à celles et ceux qui traversent la frontière à pied).. Ils te le crieraient au mégaphone s’ils le pouvaient. Pour que tu saches que tu n’as rien à faire ici. » De facto, la ville est coupée en deux : à l’ouest, les quartiers riches, blancs ; à l’est, le reste : pauvre, racisé, gangrené par la misère. Bakersfield est littéralement scindée par la route 99. Traverser le pont, c’est passer des piscines azur et villas immaculées aux maisons en ruine et parcs sordides. Tout est fait pour que ces deux mondes ne se rencontrent jamais. Le redlining[22][22] Le redlining est une forme de discrimination résidentielle consistant à refuser ou à limiter les prêts aux personnes habitant certaines zones géographiques. a entretenu dans l’invisible une ségrégation tacite. Aujourd’hui encore, ses traces sautent aux yeux pour qui parcourt la ville.

Au fil de nos trajets, tout nous semble décalé, désaxé, comme un décor de cinéma qui n’en singerait que les apparences. Lorsque le ciel vire à l’orange et que le vent secoue les palmiers noircis, une forme d’angoisse nous étreint : l’impression d’un mauvais rêve qu’il nous faudrait raconter.

Adolescences empêchées

La plupart des adolescent·es que nous rencontrons semblent lutter contre des forces invisibles, comme si quelque chose les empêchait, comme si leur voix ne portait pas assez loin, comme s’ils craignaient d’émettre une note dissonante dans ce tableau californien aseptisé.

De l’autre côté de la route 99, la précarité est criante. Pour rencontrer des jeunes, c’est toute une entreprise : ils semblent aller de leur maison à l’école, de l’école à leur maison. Contrairement à la plupart des cités urbaines où les gamins traînent en ville après les cours ou le week-end, ceux de Bakersfield semblent introuvables lorsque nous errons en voiture. La plupart des jeunes n’osent pas sortir du trajet balisé qui régit leur vie de l’extérieur à l’intérieur. Une peur diffuse semble les habiter, inscrite autant dans le goudron de la ville que dans leur psyché.

Seul un groupe de bikers, qui sillonnent la ville en vélo, maîtrisant l’art du rodéo, semble s’amuser dans le décor. Leurs figures sont spectaculaires, leurs rires nous contaminent : il y a une grâce joyeuse lorsqu’on les voit zigzaguer entre les voitures, comme si, l’espace d’un instant, la ville était à eux. Ils s’inscrivent en contrepoint de la pesanteur des corps presque immobiles que nous filmons par ailleurs.

Au cours de nos discussions, beaucoup nous préviennent : « Ne sortez pas la nuit », « Ici, la violence est partout. » Ils nous déconseillent de nous rendre seuls dans la ville une fois devenue sombre. Il est évident que nous nous y aventurons quand même. Mais la nuit comme le jour, nous avons beau ouvrir grand nos yeux, nous ne voyons rien. Les rues restent désespérément vides, silencieuses. Les bâtiments écrasés sur le sol, les maisons sans étage se dressent à l’horizontale tels des tombeaux, où vibre une autre réalité qui reste désespérément enfermée entre leurs murs.

Nous en attrapons quelques fragments en passant du temps avec un pasteur qui a ouvert une église dans « la rue la plus mortelle de Bakersfield ». Chaque jour, il tente d’aider celles et ceux qui souffrent dans la rue. La tâche paraît infinie, colossale. Son regard se perd quand on lui demande s’il a le sentiment d’avoir un impact. « Je ne sais pas si je le reverrai un jour », nous dit-il à propos d’un jeune homme croisé dans la rue qui s’est mis à chanter un gospel dans une ruelle misérable. Un moment de grâce arraché à la rue, qui ne dure qu’un temps. « Parfois il n’y a que deux ou trois personnes à la messe. Mais je la tiens quand même. » Le sentiment d’impuissance est criant, et la ville, avec ses grandes faucheuses de pétrole, nous apparaît plus que jamais habitée par une mécanique implacable.

Nous remarquons dans de nombreuses rues des chaussures accrochées par le lacet autour des câbles électriques. Un jour, nous parlons avec un homme tatoué jusqu’au visage. À notre question, il nous explique que lorsqu’un meurtre a lieu, les proches du défunt jettent des chaussures en l’air pour que le lieu devienne un mémorial. Un jour nous voyons au loin sur la route une forme connue : nous nous arrêtons à quelques mètres, et découvrons le cadavre d’un chien gisant sur le goudron chaud, une balle dans la tête. Notre perception change. À Bakersfield, tout semble arriver dans le hors champ. Il nous reviendra de le révéler.

Il nous faudra sculpter le réel dans le film pour rendre compte de notre trajet à nous : une découverte, strate après strate, des secrets qu’elle cache sous ses apparences. Nous voudrions que le film parvienne à soulever un à un les voiles qui recouvrent ce qu’elle porte en son sein. Tout était là, devant nous, mais nos yeux n’étaient pas encore ajustés à l’obscurité. Comme si, sous un soleil de plomb, il fallait encore régler nos rétines pour voir dans le noir.

Hypothèse du film

Peu à peu, le film se dessine : incarné dans la trajectoire d’adolescent·es qui porteront le récit de leur regard, de leur univers intérieur, de leur corps en devenir, il sera traversé par des fragments de vies adultes formant comme un chœur, une caisse de résonance à ces trajectoires juvéniles.

Car Bakersfield a pour nous ce potentiel de ville-monde. L’explorer, la dévoiler, la mettre à nu, c’est aussi regarder notre monde à la dérive, où tout semble se taire, alors que dans l’invisible et l’indicible, quelque chose gronde.

Dans les trajectoires adolescentes, qui dialogueront pour en révéler autant les contrastes et les contradictions que les moments où les mondes, franchissant les frontières du réel, trouvent un écho, une résonance, quelque chose de notre époque se cristallise : la solitude abyssale, la rage étouffée, la tentation confuse de l’autodestruction, mais aussi la volonté de se construire un avenir, de reconquérir des moments de liberté, ne serait-ce qu’à l’intérieur. Ces regards, tendus entre désirs d’émancipation et assignations sociales, racontent une ville où se joue, porté à son paroxysme, un fragment de notre monde contemporain.

Fidèles à notre passion pour l’exploration de l’intériorité, nous voulons un film habité par les voix off des personnes que nous filmerons, dans un dialogue constant avec le décor : cette ville tentaculaire qui semble glisser lentement mais sûrement vers une catastrophe à venir. Mais qui ne vient pourtant jamais.

Non loin, la Sequoia National Forest brûle, été après été. Un désastre qui revient comme une litanie silencieuse, redessinant l’horizon. À Bakersfield, on en perçoit les traces, diffuses mais persistantes. C’est une ville sur le seuil, où l’on attend : un basculement, une transformation, ou peut-être seulement la répétition du même. Tout semble en suspens. Comme si la ville entière retenait son souffle. Physiquement. Mais aussi symboliquement. C’était bien cela que nous cherchions à l’origine : explorer ce que cette proximité avec la catastrophe réveille en eux. Car à Bakersfield, ce voisinage devient nécessairement un horizon d’attente, de fantasmes et de rêve.

Partout, une lutte : contre le système, contre la misère, contre le déterminisme social et racial, contre le pétrole et l’agriculture, contre les maladies générées par l’un comme par l’autre. Contre la chaleur, contre la peur, contre les démons de cette ville, contre ses propres démons. Tout semble tendu et relâché à la fois : les mots n’arrivent pas à sortir, les corps paraissent appesantis, écrasés par ce soleil noir qui n’en finit pas de se lever. Tout pourrait se soulever, à l’image de ce que fit César Chavez dans les années 1960, entraînant la population entière dans sa révolte. Mais nous sommes en 2025 et la machine s’est enrayée depuis longtemps. Rien ne s’embrase.

Alors, si le soulèvement collectif paraît impossible, il reste peut-être à chercher ailleurs : dans les failles, dans le silence, dans l’intime. Déplacer la lutte sur un autre terrain, plus secret, où le corps et l’imaginaire deviennent les seuls lieux de résistance encore disponibles.

Le film explorerait alors cette hypothèse : et si notre corps n’était qu’une enveloppe, un poids ? Et si rêver à sa dissolution ouvrait un espace de régénération : un acte de résistance creusé au cœur de l’imaginaire.