Le Garçon et le Héron, Hayao Miyazaki

Tabula rasa

Gabriel Bortzmeyer : Les ruines n’ont jamais manqué chez Miyazaki, dès le monde englouti de la série inaugurale Conan, fils du futur et, côté longs, la ville romaine au fond du lac se vidant à la fin du Château de Cagliostro. Lui-même en rapporte la prégnance aux déluges de feu ayant entouré son premier âge, et de ce point de vue Le Garçon et le Héron précise un peu plus l’auto-archéologie qu’avait esquissée Le Vent se lève, puisque sa scène d’ouverture ranime la scène primitive du cinéaste, l’incendie de la ville où sa famille s’était réfugiée pendant la guerre[11] [11] Voir l’excellent travail biographique et critique de Susan Napier, Le Monde de Miyazaki, Paris, IMHO, 2020. . Mais que le terme de l’œuvre revienne sur ce qui la fonde n’a au fond rien que de très normal. Ce qui frappe davantage dans ces autoportraits obliques – si l’on reconnaît qu’au sein du dernier, Miyazaki se projette moins dans le rôle-titre que dans le vieux démiurge s’apprêtant à la retraite –, c’est, plus encore que les décombres d’hier, cette obsession pour l’arasement de ce qu’une vie vient d’édifier (d’où peut-être le titre japonais du film en forme d’interrogation inquiète, « Comment vivrez-vous ? »). Le Vent se lève s’achevait sur la désolation d’un veuvage laissant à son ingénieur de héros l’impression d’avoir oublié sa vie au profit de ses plans (d’avions, ou, aussi bien, de films et mangas), qui eux-mêmes seront cause de morts (et feront incidemment la fortune des Miyazaki, dont l’usine familiale produisait des pièces pour les Mitsubishi Zero – Le Garçon et le Héron en porte trace avec ce père se réjouissant indécemment des contrats que lui assure la destruction de la flotte nippone). Le Garçon et le Héron médite sur le dynamitage de mondes sans héritiers, avec son mage las de construire et reconstruire un univers en bocal habité de seuls volatiles fascistes. Sa fin en rappelle d’autres qu’il radicalise : celles du Château dans le ciel implosant ou du Château ambulant qui, une fois les pactes et sortilèges rompus, s’abat pour ne laisser qu’un tas de ferraille, comme celle d’abord prévue pour Le Voyage de Chihiro, l’effondrement de l’établissement thermal tenu par Yubaba, ou, peu avant le terme de la série, « l’atlantidisation » de l’île d’Industria dans Conan. Il y a chez Miyazaki une sorte de complexe de la table rase, une croyance aux destructions libératrices lisible en toutes lettres à la fin de sa version manga de Nausicaä de la vallée du vent et également manifeste dans les demandes de fermeture de Ghibli qu’il a régulièrement adressées à son producteur Toshio Suzuki, heureusement en vain.

Il est difficile de ne pas voir dans Le Garçon et le Héron l’expression presque trop transparente et sûrement trop autonomisée de ce désir d’en finir avec les charges incombant aux créateurs de cosmos, fussent-il réfugiés dans une tour d’hiver où ne les ennuient que les séditions de séides réduits à leur psittacisme (leur servile imitation). Ce retrait sans retraite d’un maître sans disciple ressemblent trop aux départs à répétition de celui qui, après la mort de Takahata, restait seul à incarner ce studio-fardeau, aux rênes duquel il a toujours fini par être rappelé. Que l’héritier pressenti en descende en droite ligne en dit long sur l’état des relations du cinéaste avec son fils Gorō, du moins pour ce qui touche aux filiations artistiques (il faut dire qu’il n’a jamais traîné une réputation de patron bienveillant et de père compréhensif, loin de là). Alors certes, Le Garçon et le Héron s’apparente avant tout à un récit d’initiation empruntant au genre de l’ikesai (le passage d’un monde à un autre), avec pour héros un héritier hérité par l’héritage qui, de seuil en seuil et de leçon en leçon, en vient à déchirer le testament carcéral, comme l’avait fait bien avant lui Nausicaä (dans le manga). Mais cette traversée d’un monde somme toute assez lugubre en favorise finalement le repli, amputant l’œuvre de ce qui faisait le souffle des films antérieurs, la rencontre plus ou moins abrasive entre des mondes à la fois séparés et entrelacés (Mon voisin Totoro représente la version bienheureuse de cette diplomatie, Princesse Mononoke le récit de son échec tragique et Ponyo sur la falaise celui de sa réconciliation). Ici, la tour est étanche et peuplée de créatures singulièrement anthropomorphes, dont les révoltes gardent en outre un fond de soumission. Peut-être que tout le monde n’en a pas trouvé le récit poussif, mais, pour celleux qui s’y accordent, leur ressenti s’expliquerait par le peu d’enjeux dramatiques qu’offre un pays « démerveillé » et asphyxié par sa hantise de la liquidation. Le Château ambulant était relié à plusieurs villes par son portail magique, Le Voyage de Chihiro racontait une traversée de l’altérité. Le Garçon et le Héron dresse l’inventaire d’une vie passée à user d’un pouvoir aussi infini que limité, ériger des mondes clos à partir de quelques formes simples (les espèces d’osselets géométriques dans lesquels tient le legs). On aura aucune peine à entendre dans la voix et les mots du maître du haut château l’amertume du créateur que titille le démon de la dérision face à l’étroitesse de sa grandeur. Appelons cela « le complexe du château », présent dès le début de l’œuvre mais fonctionnant ici à l’état pur, parce que presqu’à vide. Son mécanisme repose sur un double mouvement, d’abord d’identification de la forteresse et de la création – que l’art soit la citadelle de l’imagination implique aussi que la citadelle cristallise les pouvoirs d’érection ex nihilo attribués au dessin –, ensuite de rejet de ces murs et hautes tours jugés fatalement faustiens dans leurs fondations, parce que, dans ce monde, toute magie encage (cela remonte à plus loin que Miyazaki, à Merlin et Viviane au moins). Dans les films antérieurs, la destruction des châteaux aérait les paysages. Dans Le Garçon et le Héron, la tour est sans véritable dehors. Miyazaki est passé des mondes ouverts à l’univers fini. Il est tout de même étrange de sortir de sa retraite pour ne raconter que son repli.

Hugo Kramer : Le Voyage de Chihiro porte en lui une image peut-être plus traumatique encore que la métamorphose porcine des parents : les repas du Sans-Visage. Pour se nourrir, le fantôme gobe telles des mouches les employés des bains – prenant au passage leur voix –, puis engloutit tout ce qu’on lui offre jusqu’à prendre des proportions gargantuesques. Ce principe d’ingurgitation me paraît propice à décrire les forces qui traversent Le Garçon et le Héron, qui, même s’il semble s’enorgueillir de ces multiples ruines et mondes chancelants, en tire une profonde émotion.

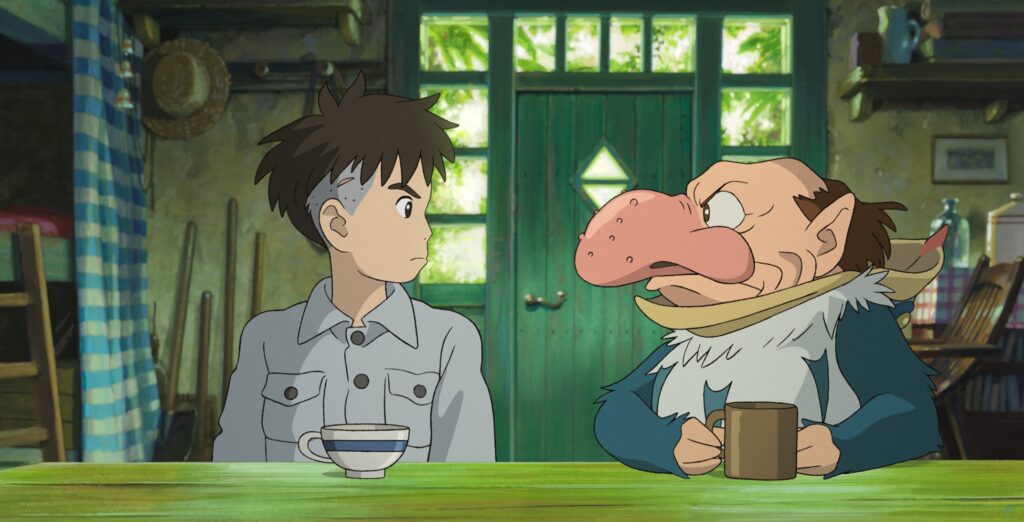

Cette idée d’un recroquevillement mêlé de virtuosité prend sa pleine mesure à travers la figure du héron. Lorsque le jeune Mahito arrive au manoir, son regard trouve en lui un point de fixation qui, par la suite, ne cessera d’insuffler du mouvement à la première partie – exemplairement lors de leur rencontre où, dans un splendide vol, l’oiseau frôle le garçon. Mais la légèreté n’est qu’un leurre et laisse place à une créature terrifiante : nulles plumes, seulement un costume magique cachant un homme à la voix nasillarde, le bec plein de dents et d’un nez proéminent. Les poissons avalés par le volatile – ou son occupant – paraissent dès lors trop imposants pour ce corps déjà habité. La terreur ne vient pas d’une transformation en forme de malédiction, mais d’un enchâssement des formes quasi infini – dont le costume de perruche que se fabrique le héron (deux yeux sur ressort) constituerait l’acmé parodique. Ce vertige des poupées gigognes est sous-tendu par le désir de découvrir qui dévorera qui, quels trous de souris arriveront à emprunter ces corps ventripotents. Lorsque Mahito brise le sortilège, en perçant d’une flèche – qui doit sa vivacité à la plume de héron la ornant – le bec de l’animal, la baudruche se dégonfle. Toute sa grâce est alors réduite à un bout de tissu s’animant péniblement, à deux ailes minuscules qui s’entêtent à vriller. Le film est à son image, groggy de lui-même, presque ballonné, mais constamment en lutte pour donner vie au souffle de vent en lui. Non sans avoir conscience de son caractère emprunté, Le Garçon et le Héron ne cesse de zigzaguer d’une vitalité débordante, comme s’il fallait voltiger pour ne pas se laisser engloutir par la fiction. Succèdent ainsi, aux courbes amples et pures du Vent se lève, un balais d’envolées chahutées mais enivrantes.

La traversée carrollienne ne tire pas tant son intérêt du créateur et de ses problématiques d’héritage – et sans doute Miyazaki voit-il quelque chose lui échapper dans la peinture de cette figure – que de ceux qui en payent le tribut. Davantage que les perroquets géants anthropophages, ce sont les pélicans, masse menaçante manquant de tuer Mahito dans un attroupement impressionnant (écho à celui des sept mémés dans le manoir), qui incarnent la part maudite d’un monde sous cloche. Un soir, Mahito assiste au spectacle de créatures en formes de guimauves, âmes humaines qui gonflent à maturité pour rejoindre le ciel. Mais les tours dessinées par leur trajet sont attaquées par des pélicans affamés ; jusqu’à l’arrivée de Himi, sorcière de feu qui les incendie. Quand Mahito découvre, plus tard, un des leurs ensanglantés, il comprend leur drame : face aux eaux dépeuplées, ces warawara sont devenus leur seule nourriture. Miyazaki est conscient des maléfices de son imaginaire qui, dans ses excès baroques et ses motifs en ruine, menace autant ses successeurs que ses propres personnages – condamnés à s’entre-dévorer au risque de l’écœurement. Et c’est ce qui déstabilise sans doute dans une seconde partie guettée par le statisme, jusqu’à une auto-destruction qui, in fine, libère les volatiles empêchés (les perroquets retrouvent leur taille d’origine, les pélicans leur environnement) et réunit les deux mondes. Le Garçon et le Héron va plus loin que Le Voyage de Chihiro ; plus question de ne pas se retourner pour laisser là les fantômes, mais, au contraire, de les emporter avec soi dans une forme qui synthétiserait tous les tiraillements artistiques passés.

G. B. : C’est vrai que le récit se conclut sur l’apaisement et, comme Princesse Mononoke et Le Vent se lève, sur une invitation à vivre, même si elle a encore pour condition une tabula rasa. Il n’empêche qu’il s’empêtre en chemin dans sa mélancolie un peu forclose. Cette songerie sur des outils sans emploi m’a semblé avoir dicté des usages inattendus de certaines techniques d’animation, sans que je sois capable de trouver des sources pouvant préciser mon ressenti. On sait que Ghibli fait vœu de n’user du numérique qu’à des fins d’optimisation, pour fluidifier ou vivifier, pas modeler (là encore, Gorō Miyazaki a dérogé à la règle du père avec Aya et la sorcière). Miyazaki l’utilise pour les couleurs depuis Princesse Mononoke et, dans certains des innombrables documentaires réalisés sur son industrie artisanale, on peut le voir au travail avec des animateurs CGI lui montrant des modélisations de mouvement pour certaines de ses créatures, notamment la chenille d’un des films du musée Ghibli. Le Garçon et le Héron m’a semblé vouloir parfois ridiculiser ou du moins simplifier ces techniques – dans le mouvement des jambes de certains personnages, dans l’assemblée des volatiles aux mouvements faussement fluides – tout en magnifiant l’art manuel dans son expression la plus picturale, les paysages. Dès que les plans sont larges, surtout en extérieur, auprès des forêts, on sent très nettement une sorte de décollage entre des figures se mouvant numériquement et des fonds bien souvent entièrement fixes (alors que toute l’histoire de l’animation, dès la caméra multiplane de Disney, a cherché à les dynamiser), avec parfois des mouvements du cadre s’approchant de détails d’autant plus somptueux plastiquement qu’ils restent inertes. Il y a bien sûr des décors plus mobiles et moins détachés des êtres qui les traversent, même s’il manque à l’ensemble le souffle forestier des chefs-d’œuvre de Miyazaki. Mais cette impression d’une insistance sur la picturalité figée de bien des espaces était suffisante pour me laisser croire qu’il avait voulu redoubler ses adieux au nouveau monde en traçant un partage figuratif entre deux âges des techniques d’animation, celui de la main et celui de la souris, pointant la relégation de l’une par l’autre au statut d’arrière-plan. Il n’est toutefois pas impossible que j’ai rêvé tout cela.

H.K. : L’inertie des paysages n’empêche pas Le Garçon et le Héron d’être traversé par des sursauts étourdissants – l’inversion entre terre et ciel, les portes de la citadelle ouvertes à toutes les temporalités –, des soulèvements qui hypnotisent et happent. Dans sa tentative d’attirer Mahito à lui, le héron fait vrombir et vibrer un point d’eau et les arbres alentour. Tandis qu’un banc de poisson se met à peupler les vagues, des grenouilles recouvrent tout le corps du garçon pour l’immobiliser. On quitte alors la splendeur picturale pour une agitation des éléments naturels, un chaos capable de tout consumer. Les espaces cosmiques du créateur, béances impossibles à circonscrire, participent également de ce grondement qui peuple les plans.

La profusion des motifs miyazakiens peut donner l’impression de fonctionner en circuit-fermé. Mais la possible glaciation des émotions est dépassée par l’euphorie de l’éternel recommencement – habité, en creux, par le travail de deuil de son héros. Même lorsque l’engagement initial du héron est tenu (retrouver la mère de Mahito) et que l’aventure romanesque se clôt, cette dernière est excitée par la promesse de se déplier de nouveau ; en dépit des flammes inaugurales destructrices – dont le trait jusqu’à l’os rappelle avec émotion Le Conte de la princesse Kaguya, et par ricochet le décès de Isao Takahata. Le goût des retrouvailles en boucle, d’un récit telle une « clé à portée de main dans la poche, et qu’on prendrait plaisir à ne jamais trouver [22] [22] Pour reprendre les mots de Vincent Malausa dans les Cahiers du cinéma lors de la sortie du Château ambulant. », déjoue la possible répétition démoniaque d’une fiction prête à se piéger elle-même. C’est tout le sens de la pirouette finale, semblable à celle du Château ambulant, où deux personnages se promettent de se croiser à nouveau, dans une autre temporalité. S’il faut se quitter pour franchir la porte qui nous ramène au présent, reste au fond du cœur la chaleur de devoir l’ouvrir encore et toujours. Plus qu’une énième tabula rasa testamentaire teintée de cynisme, cette traversée du miroir a tout d’une première esquisse. L’ultime plan, lumineux, semble appeler de nouvelles explorations à la fougue juvénile. Celles qui font battre le « il faut tenter de vivre » de Valéry.

Scénario : Hayao Miyazaki, d'après le roman de Genzaburō Yoshino / Animation : Takeshi Honda / Musique : Joe Hisaishi

Durée : 2h03.

Sortie française le 1er novembre 2023.