Le Miroir aux alouettes, Ján Kadár et Elmar Klos

Voir juste

Ressorti le 5 février 2025, Le Miroir aux alouettes de Ján Kadár et Elmar Klos (1965) est le premier film tchécoslovaque à remporter l’Oscar du meilleur film étranger et se range parmi ces films pionniers qui, des années 1950 aux années 1970, ont tenté d’évoquer le fonctionnement de ce qu’on n’appelait pas encore la Shoah. Sujet de choix du monde soviétique, la Seconde Guerre mondiale n’est ici pas perçue sous l’angle de la lutte héroïque des soldats ou résistants communistes qui ont laissé leur vie lors de la Grande Guerre patriotique. Au contraire, c’est le quotidien d’une bourgade slovaque en proie à la collaboration et à l’aryanisation qui intéresse les réalisateurs.

Depuis les années 1940, le cinéma de l’Est prend à charge de dénoncer les crimes nazis. En Pologne, La Dernière étape de Wanda Jakubowska (1948) ou La Passagère d’Andrzej Munk et Witold Lesiewicz (1963) se situaient dans l’univers concentrationnaire et, plus particulièrement, dans le centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau. Mais ces deux films préféraient plutôt suivre les triangles rouges, c’est-à-dire les déportées communistes plutôt envoyées dans les camps de travail, sans affronter la question de l’extermination des Juifs et des Tziganes. Dans le cinéma tchécoslovaque, le premier long-métrage de Jan Nemec, Les Diamants de la nuit (1964), présentait deux déportés Juifs échappant aux trains de la mort mais sans les nommer comme tels. Le Miroir aux alouettes, quant à lui, nomme les choses avec précision.

Ces événements, contextualisés par un carton liminaire, se déroulent en République Slovaque, formée par l’Allemagne après le démantèlement de la Tchécoslovaquie en 1939 et satellite du régime nazi. Mais la distribution est entièrement slovaque. On n’y voit ni nazis allemands, ni communistes mais des dynamiques spécifiques au village dans lequel se déroule l’intrigue. Alors que le pouvoir met en place l’aryanisation des biens Juifs, Tono Brtko, un villageois sans emploi, se voit attribuer la gestion d’un commerce par son beau-frère, chef de la milice locale. Ce beau-frère, qui a privé Tono d’un héritage par le passé, s’avère l’avoir encore floué : la mercerie qu’il doit gérer appartient à Mme Lautman. Sourde comme un pot, elle ignore tout du contexte politique et ne vit que de la solidarité de la communauté juive. La vieille femme prend Tono pour son nouveau commis.

Quand Tono découvre qu’il est le nouveau gérant de ce commerce, c’est lors d’une soirée enivrée avec sa femme, sa sœur et son beau-frère. Flamboyant, le couple d’invités apporte force victuailles qui agacent notre personnage mais épatent sa femme. Alors que les trois convives s’amusent en entonnant des chants, Tono les observe par le socle de son verre : cette médiation perceptive l’isole de sa famille. Il s’empresse d’exprimer le ressentiment qu’il a envers son beau-frère. Celui-ci ne cesse de l’humilier, y compris auprès de sa femme, parce que son engagement dans la milice a contribué à l’enrichir. Tono, lui, reste à distance de la situation politique et refuse de s’engager comme ouvrier sur le chantier d’un monument à la gloire du fascisme qui se construit sur la place du village. C’est en réponse aux griefs de son beau-frère que le chef de la milice lui tend le papier lui attribuant la propriété d’un bien juif. Suite à cette altercation, il poussera Tono à boire, pour mieux se moquer de lui : ivre de liqueur et de bonheur, il se donnera en spectacle. Visiblement, l’aryanisation revêt ici l’un des sens que lui ont accordé les historiens du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale : elle constitue un leurre vis-à-vis des antagonismes sociaux, expropriant des bouc-émissaires – les Juifs – plutôt que les adversaires de classe. En l’occurrence, le nouveau statut de Tono le détourne, lui et surtout sa femme, de la spoliation de leurs biens par leur beau-frère. Ce nouveau rôle au sein de la milice présente bien une continuité avec son statut d’avant-guerre.

Si Le Miroir aux alouettes dénonce clairement la République slovaque et sa politique de persécution des Juifs, le film brille surtout par l’absence d’une idéologie concurrente : le communisme. Pour l’une des premières fois à l’Est, il n’y a pas de résistant, du moins pas de résistant affilié, dans un film. Tout au plus peut-on lire un pré-communisme dans la survie d’une association communautaire juive clandestine – ces associations sont dissoutes en 1940 pour céder la place aux Judenrat. Mais ce qui intéresse Ján Kadár et Elmar Klos se situe ailleurs, au-delà du supposé carnet de commande idéologique qu’on prête aux pays socialistes. Les réalisateurs déplacent leur sujet sur le plan psychologique en suivant les conflits moraux par lesquels Tono est traversé. C’est que l’enjeu se joue ailleurs et, précisément, dans cette absence de cadre idéologique et moral suscitée par ce lent processus historique si difficile à lire pour qui n’y est pas paré. C’est pourquoi la subjectivité de Tono inscrit la focalisation du film à côté de l’histoire, dans une perception partielle de celle-ci.

La vision altérée, comme ces verres dans lesquels Tono observe ses invités, est une figure de style récurrente du film. Autre « vision », le gérant-commis, malmené par son épouse, rêve régulièrement qu’il se marie avec Mme Lautman. Mais ces effets stylistiques rappellent surtout la vision parcellaire qu’a Tono de son environnement. Car si Mme Lautman est sourde, Tono est aveugle, incapable lui aussi de saisir les dynamiques à l’œuvre. Cela produit une situation comique : les notables de la communauté juive requièrent de l’aspirant gérant qu’il joue le commis de Mme Lautman et le dédommagent en conséquence. Tous ont connaissance d’une rafle à venir dont Tono ne découvre la vraie nature que la veille en entendant un officier se pavaner dans un bar. La communauté juge – ironiquement – Tono comme « le plus juste des aryanisateurs ».

Tono se retrouve « Juste » malgré lui, engagé dans un processus auquel il n’avait jamais réfléchi. C’est tout l’inverse de Kuchár, « Juif blanc » c’est-à-dire un non-Juif qui aide les Juifs, attrapé par la milice. Le vieil homme avait consciemment aiguillé Tono vers la communauté. C’est parce que Tono est de nature docile qu’il ne s’oppose à rien, ni à son beau-frère qui l’a spolié, ni à l’aide qu’il prodigue à la veuve. Jusqu’au dernier moment, l’aryanisateur ne comprend rien : il est face à un état de fait. Mais agit-il moralement pour autant ? D’une part, le nouveau gérant de la mercerie demeure traversé de préjugés antisémites, convaincu en arrivant qu’il trouvera un trésor caché sous le lit de la veuve. Il ne se départit pas de cet antisémitisme conformiste, incarné principalement par sa femme qui le brime régulièrement pour n’avoir pas encore découvert les bijoux de la vieille. Le départ des Juifs l’inquiète en partie parce qu’il coupera la manne – sa « compensation » financière – qui épate son épouse. D’autre part, il finit par découvrir les coutumes juives et à s’intégrer à la communauté. En quelque sorte, la tension morale qui habite Tono provient de l’absence de choix éclairé : il n’est ni conscient d’aider les Juifs, ni de les persécuter. Il prend pour acquis le discours officiel mais se confronte à une réalité qui le dédit.

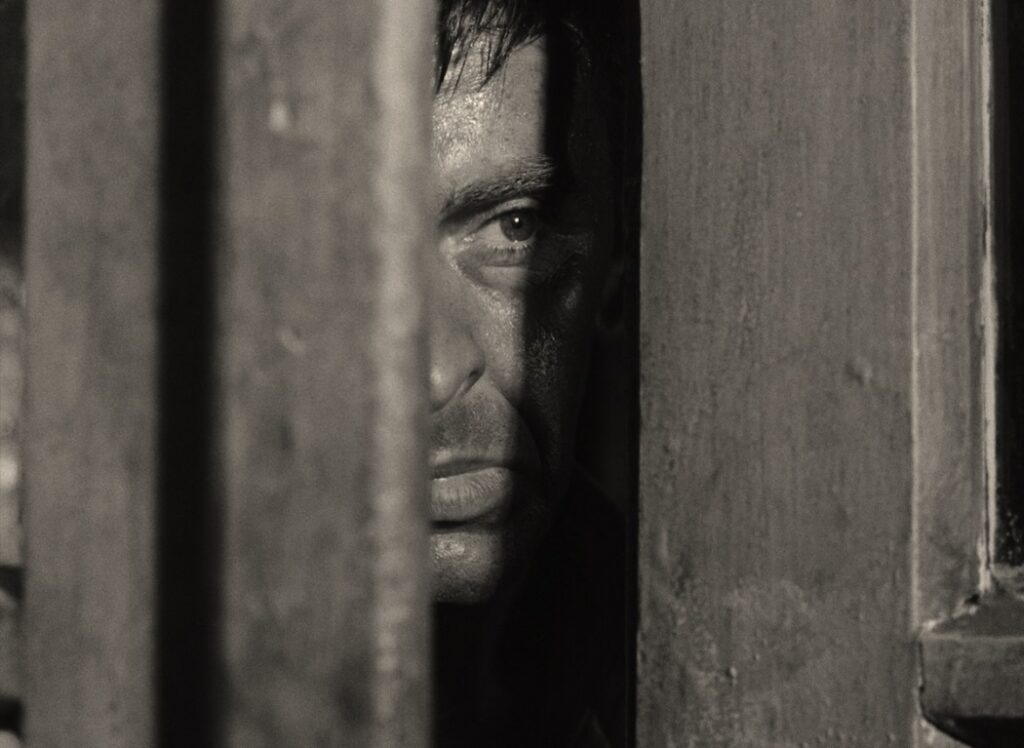

À plusieurs reprises, Tono est mis face à son reflet, par l’intermédiaire de miroirs disséminés au fil du film. Voir son visage le renvoie à sa décision propre. Avant d’entrer pour la première fois dans la mercerie, l’aryanisateur se contemple dans la glace de la devanture du magasin, double reflet renforcé par la vitrine. Cet effet revient à plusieurs reprises lors de la longue dernière séquence du film : pendant que la milice rassemble les Juifs sur la grande place du village pour les déporter, Tono, ivre mort, reste cloîtré avec Mme Lautman. C’est shabbat et la vieille femme ne souhaite pas ouvrir la boutique. Elle prie calmement. Mais Tono ouvre la vitrine pour ne pas attirer l’attention des soldats. Cela fait, il se contemple une première fois dans une glace à l’intérieur de la mercerie. Son reflet le renvoie aux mots de son beau-frère entendus en voix off, ce qui le pousse à chercher à convaincre la veuve de se cacher au fond du magasin – mais c’est précisément à ce moment qu’il perd la confiance de la vieille, qui s’inquiète de son ébriété.

La tension morale qui habite Tono prend ici une forme spatiale entre la place vue par la vitrine, où l’État déporte les Juifs, et l’arrière-boutique où la veuve Lautman lit les écrits saints. Forme spatiale à laquelle renvoie le titre slovaque du film Obchod na korze qui signifie Un magasin sur la place. C’est finalement quand la veuve outrepasse cette frontière spatiale et découvre ce qui se déroule sur la place que Tono change d’attitude. La vieille femme, incapable d’apréhender les nouvelles formes persécutions que font subir l’idéologie nationale-socialiste aux Juifs, associe ce spectacle au pogrom, émeutes anti-juives du XIXe siècle. La veuve reconnaît la haine mais ne voit pas qu’elle a changé de nature. Effrayé à l’idée de subir le même destin que Kuchár, Tono pousse alors la vieille femme à faire ses valises et rejoindre l’attroupement sur la place. Puis il revire à nouveau et entend brusquement protéger la veuve qui, tout à fait paniquée, se débat. C’est en tentant de la cloîtrer dans un débarras que Tono la jette violemment contre les meubles entassés. Mais le convoi est parti : la vieille est sauvée. Alors qu’il veut l’annoncer à la veuve Lautman, Tono découvre son cadavre derrière la porte. Horrifié, il aperçoit deux miliciens qui rectifient leur apparence en se regardant dans la glace de la vitrine de la mercerie. Leur geste se substitue à celui de Tono qui se voit désormais en tortionnaire, en meurtrier. Suite à cela, comme pour honorer le shabbat, il referme les volets et se pend dans la boutique.

Tono n’est pas un Juste parce qu’il n’a pas été capable de voir juste, d’interpréter les dynamiques à l’œuvre. Le coiffeur lui a bien dit : « Ce n’est pas venu tout d’un coup. » Et c’est précisément l’une des vertus du Miroir aux Alouettes – et d’une certaine représentation tchécoslovaque de la Shoah – qui innove à une période où, du bloc de l’Est à l’Occident, on ne percevait l’horreur du génocide qu’en focalisant sur son acmé, les camps de concentration et d’extermination. Dans une sorte de dispositif surréaliste ou kafkaïen, Jan Nemec évoquait l’impossibilité d’une fuite, l’éternel retour à la persécution dans une intrigue en transit, jamais arrêtée. Ce parti-pris donne l’air de requérir du spectateur qu’il sache déjà de quoi il en retourne, de connaître déjà l’histoire. Ján Kadár et Elmar Klos, eux non plus, ne révèlent jamais ce qui attend les Juifs – la mise à mort – préférant se concentrer sur les illusions d’un conformiste, ni haineux ni Juste, véhiculés par le discours officiel et les prénotions antisémites. Tout est dit dans le film, mais il faut tendre l’oreille car le lent processus d’exclusion des Juifs n’apparaît que par de rares signes aux yeux de la population majoritaire.

Tout fait diversion pour Tono, qui reste convaincu jusqu’au bout que les Juifs reviendront. C’est par son meurtre que la réalité lui apparaît, en participant – même ivre, même involontairement – à la persécution. Après son suicide, le film revient aux rêves de Tono : il s’échappe sur la place vide en habits de noce, Mme Lautman à son bras. Une fanfare joue, comme celle qui accompagnait le départ des Juifs. Mais la pellicule est brûlée par le soleil éclatant, tout est nappé de blanc. Tono et Mme Lautman ont eux aussi fait le grand départ.

Scénario : Ladislav Grosman, Ján Kadár, Elmar Klos / Image : Vladimír Novotný / Montage : Diana Heringová, Jaromír Janácek / Musique : Zdeněk Liška

Durée : 2h07.

Sortie française le 12 mai 1966, ressortie le 5 février 2025.