Le Partage de la douleur, Olivier Cheval

Ouvrir les plaies

L’auteur de ces lignes ne cachera pas qu’il connaît fort bien celui dont il fait ici un éloge raisonné[11][11] Olivier Cheval a d’ailleurs publié plusieurs textes dans ces pages.. Néanmoins, l’admiration ayant été le moteur d’une amitié qui n’a jamais exclu les chamailleries théoriques, le bien qu’il a à en dire lui semble dépendre des concepts plutôt que du copinage, d’autant que l’ambition du Partage de la douleur mérite qu’on lui rende son écho. Celle-ci n’est pas maigre : Olivier Cheval entend repenser le vieux nouage de l’art et de la politique, dans lequel la tradition moderne trouve l’argument d’un sacre réciproque – l’art ne serait jamais si grand que lorsqu’il se prévaut d’un impact lui-même conçu sous la forme d’une redistribution esthétique, au risque de confondre les deux domaines en un unique sensible. C’est contre ce signe égal que s’érige Le Partage de la douleur, pour qui art et politique « se touchent dans leur incommensurable différence » (p. 7). Autant dire que l’art ne rencontre jamais mieux la politique que lorsqu’il déclare son propre impouvoir, lorsqu’il renonce aux promesses de rédemption et qu’il accepte que, conservatoire des douleurs historiques, il est en même temps le rappel du fait que les souffrances se passent bien d’eschatologie ; les œuvres ne sont alors ni roses ni glaives, pas même pommades, simplement plaies.

Pour saisir le sens de cette négativité dont l’intuition revient à Georges Bataille, Olivier Cheval est allé chercher dans les écrits de Roberto Esposito le terme d’« impolitique », dont le préfixe ne désigne pas tant une privation qu’une suspension. L’art ne saurait servir d’arme, même « symbolique » : « La politique de l’esthétique prétend élever les corps déchus à la hauteur des rois à la faveur du principe d’égalité ; l’impolitique de la beauté cherche à comprendre la puissance de notre impouvoir – l’art comme lieu où la puissance du pâtir et la puissance du partage, sans faire une politique, autorisent l’espoir d’une communauté proche. » (p. 6) Cette beauté, l’auteur la laisse indéfinie, peut-être parce qu’à la différence de l’esthétique elle ne s’insère dans aucun système de règles ou table des catégories ; l’auteur n’en fait pas moins le ferment d’un « sublime pathétique » (p. 27) apparaissant comme l’antithèse même de la violence, comme un pathos délié de tout agir – un geste pur n’attestant d’une résistance qu’une fois accepté l’absolu de la tragédie. Le courage du livre est de refuser les consolations dont, par exemple, Georges Didi-Huberman crédite un art vu comme suaire et lessive de la souffrance, qu’il recolore en colère ; son audace va jusqu’à taquiner Jacques Rancière – son titre décline Le Partage du sensible – en inversant la carte du partageable et de l’impartageable qu’avait dressée le philosophe à travers ses lectures de Pedro Costa, que Cheval commente à son tour : « loin d’être la part tragique d’un impartageable, la fêlure est l’origine du partage – d’un partage de la douleur qui n’est pas à comprendre comme capacité, mais comme événement. La blessure première de Ventura – la chute d’échafaudage qui lui fait porter son bandage – est cet événement impersonnel autour duquel tout s’enroule : le temps, la communauté, l’histoire. » (p. 92) Ne se partagent que des blessures dont les œuvres exposent les vertus communielles. Le livre de Cheval se présente comme une anthropologie des rites figuraux entourant ces déchirures – des plaies ouvertes par lesquelles entrent les possibles de la communauté.

Celle-ci a néanmoins pour condition un deuil historique que le livre expose à travers une analyse en diptyque. La première partie mesure ce qui sépare le pathos d’Eisenstein (Que viva Mexico ! comme convertisseur de la gestualité pathétique en énergie révolutionnaire) de celui d’un Godard revenu du maoïsme, et pour lequel le cinéma retrouve une peinture lui enseignant à figer les gestes avant qu’ils ne deviennent actes. Seul l’abandon historique du communisme donne sens à l’analyse contemporaine des communautés défaites : « Passion peut ainsi apparaître comme le film qui a posé avec une justesse cruelle la question du destin du groupe pathétique, dans des sociétés qu’aucun rite gestuel et qu’aucune perspective politique n’unissent plus. Le partage de la douleur ne peut avoir lieu que par accident, dans le jeu figural de l’événement d’image (migration, formule de pathos, parodie, reconstitution) ou de l’événement chorégraphique. » (p. 56) Tout Le partage de la douleur, jusque dans ses rares embellies morales, quand la tonalité tragique s’atténue, a pour socle cet affaissement des horizons collectifs. Celui-ci définit les contours d’un contemporain que le livre ne tente pas de périodiser plus finement : pour Cheval, est contemporain ce qui a renoncé au modernisme, c’est-à-dire ce qui a troqué l’activité prométhéenne contre les puissances de la passivité. Les films qu’arpente l’ouvrage s’y adonnent par deux voies principales, une perversion des rituels eucharistiques (le baiser sur la plaie chez João Pedro Rodrigues, le surgissement d’une nudité adamique et détruite dans Les Harmonies Werckmeister de Béla Tarr ou la contre-messe et la communion fécale que Steve McQueen organise dans Hunger) et une parodie de la médecine débouchant sur une écologie du soin (Tsai Ming-liang et ses cyborgs ataviques ou la luminothérapie qu’entreprend le cinéma d’Apichatpong Weerasethakul). Les deux élégies de l’impartageable que sont The Brown Bunny (Vincent Gallo) et Elephant (Gus Van Sant) ferment ce défilé largement funéraire dans lequel l’analyste n’est jamais loin de passer pour un hématologue de l’âge des humeurs hippocratiques, concentré sur des excrétions qui, en définitive, désignent l’un des lieux privilégiés de l’analyse (les plaies, les bouches et les sexes forment la trinité plastique du commentaire).

À tout dire, ces études sont splendides : novatrices dans leurs importations (Carl Schmitt permettant de lire Les Harmonies Werckmeister comme une victoire de Béhémoth sur le Léviathan hobbesien, ou les théories du care si rarement mobilisées dans le champ du cinéma alors qu’elles sont ici l’occasion d’éclairages fascinants), jouissives dans l’usage qu’elles en font (ainsi des détournements de l’anthropologie chrétienne de la chair) et coulées dans un style aussi souverain que scintillant, qui n’hésite ni ne dilue. Il est vrai qu’elles ne drainent que des références bien fameuses, entre une galerie de cinéastes acclamés pour leur résistance et un nexus conceptuel essentiellement franco-italien, malgré l’hommage liminaire à Gœthe et Warburg – rien d’étonnant à ce que l’auteur situé à la croisée de ces traditions, Giorgio Agamben, plane sur l’ouvrage. L’impensé de cet archipel, c’est l’aspect industriel des images, dont on ne sait quel sort pourrait lui réserver une « impolitique du film » ne quittant jamais le territoire du raffinement auteuriste. Le même principe monadique autorise d’ailleurs le plan disjonctif du livre, qui juxtapose des études ne cherchant pas à fonctionner en séries. Le projet même de Cheval l’exempte de tels raccords : le partage qu’il réfléchit est d’ordre événementiel, non structurel. Le vrai faux raccord est ailleurs, dans l’interstice allant de l’introduction aux commentaires censés en étayer le propos. L’ouverture, vibrante, meut des idées pures, et largement indéterminées – l’art et la beauté sont hypostasiés, les marginaux et opprimés apparaissent comme un sujet flou et l’histoire qu’invoque si souvent l’ouvrage se confond finalement avec un universel intemporel –, tandis que la suite du livre, bien plus ancrée dans les œuvres, déserte en partie le sol problématique préparé par le début, qui n’y revient que rarement.

À défaut de jointures, il y a un fil, ou du moins un horizon analytique que chaque étude relance et que l’auteur présente comme une « anthropologie de la figure » élaborée à partir des théorèmes du figural prescrits par Luc Vancheri. Les communautés de douleur, dit Cheval, ne relèvent pas du domaine de la fable ou de la représentation ; elles ne surgissent qu’au travers d’un événement figural qui, s’il n’est pas sans rapport avec le récit filmique, ne le croise que de manière tangentielle. « Par réalisme figuratif, j’entends la manière dont le film rend compte d’une réalité sociale, par la sélection des lieux, des corps et des objets qui le peuplent et par leur mise en relation dans un réseau figuratif. (…) Mais il me semble qu’il existe dans ses films [ceux de Tsai Ming-liang] une figure qui chaque fois contrevient à ce réalisme figuratif, qui le complique ou qui l’excède, où se joue la pensée d’une figurabilité des principes qui rendent pensable la condition humaine. Or celle-ci a trait, au plus profond, avec l’existence de l’homme en communauté, qui peut s’entendre comme le fait anthropologique fondamental. Partout où il y a de l’humain, il y a une existence plurielle, faite de lien et de séparation. L’anthropologie de la figure qu’une lecture impolitique des films appelle est donc cette discipline qui poserait à l’art la question de la communauté. Elle chercherait dans les images une pensée figurale de la communauté, comme les études anthropologiques ou psychanalytiques ont trouvé dans le mythe une pensée métaphorique de la séparation qui fonde la possibilité du commun » (p. 129). Un tel geste faisant du figural un écart redoublant le figuratif fondait déjà la notion chez son premier promoteur, Jean-François Lyotard, qui l’accompagnait d’une légère mystique de la libido que Cheval met de côté. L’usage que ce dernier fait de la notion en diminue la dimension strictement plastique – le figural comme force déformant la figure – pour l’enrichir d’un aspect iconographique contre laquelle elle avait à l’origine été construite : la figure, chez Cheval – mais aussi chez Vanchéri, de qui vient cet intérêt pour les surgissements d’une mémoire picturale –, croise l’événementialité du geste détaché de sa fin et la spectralité d’une référence ressuscitant à travers lui. Le point nodal du Partage de la douleur serait donc cette analyse du corps du vieillard nu qui, dans Les Harmonies Werckmeister, fonctionne à la fois comme événement interruptif par excellence et comme synthèse d’une histoire picturale millénaire. Cela revient, si l’on veut, à sauver le figural de lui-même, en le rapatriant du côté du dicible, en en faisant un concept fonctionnel qui récupère du côté de la mémoire ce qu’il perd du côté du figuratif. Certes, il n’y parvient qu’en en appelant à une « anthropologie » qui, autorisée par Aby Warburg, n’en reste pas moins assez vague dans ses enjeux et son fondement : il est courant d’anthropologiser le savoir quand on ne sait plus quel nom donner aux connaissances produites, mais peut-être n’est-ce là que troquer une indétermination contre une autre, afin de soustraire l’éclat des analyses au risque d’une subsomption sous un discours trop positiviste. La beauté du livre est de cette façon proportionnelle aux limites de ses axiomes, puisque les analyses brillent d’autant plus que la configuration dans laquelle elles s’insèrent demeure floue. C’est que toute pensée édifiée sur l’intuition du figural repose en même temps sur un dynamitage des catégories, au point de renoncer à structurer l’événement pour plutôt en démultiplier l’éclat – chose que Cheval fait à merveille.

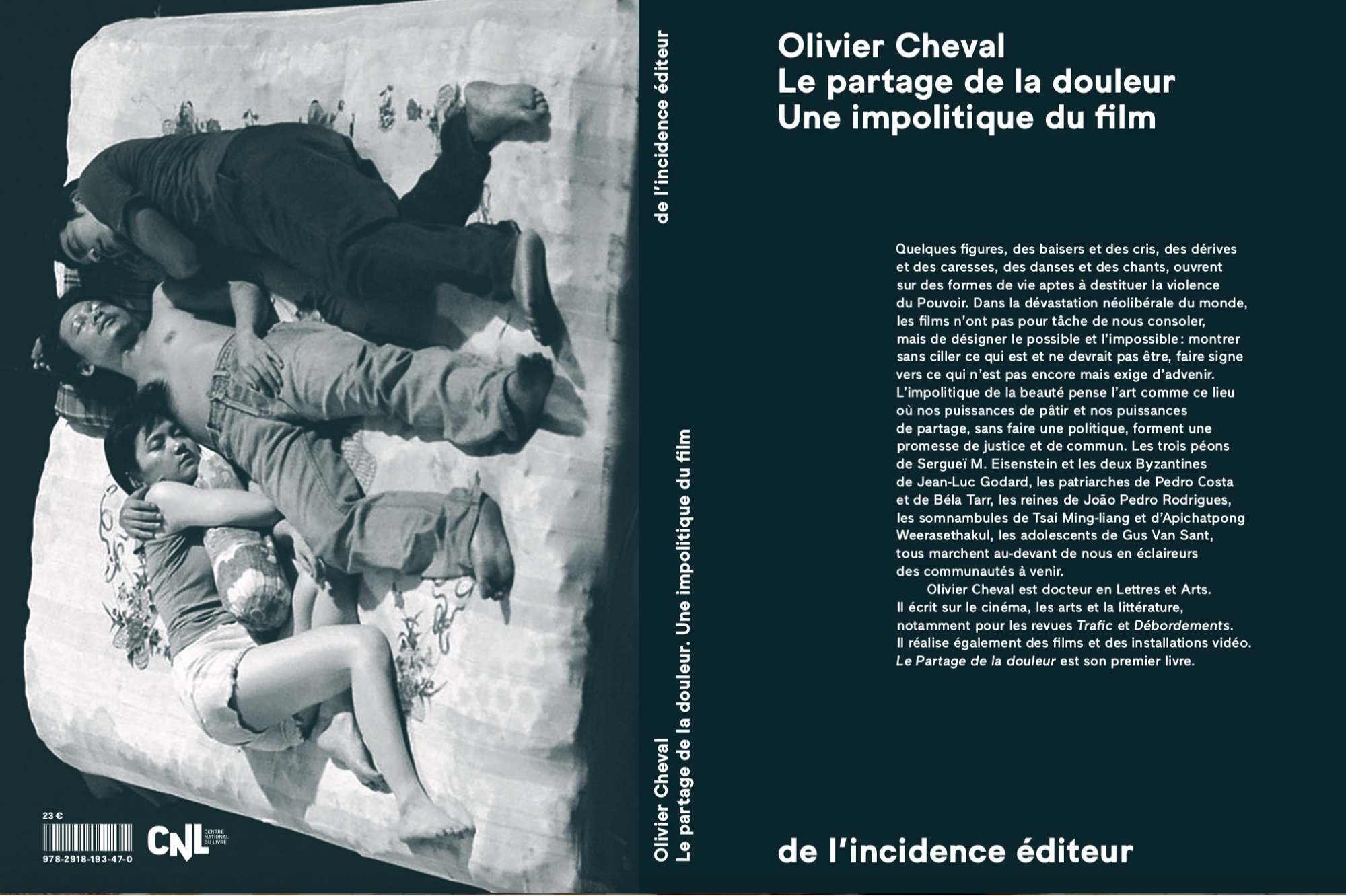

Éditeur : De l'incidence.

189 pages.

Parution : 9 novembre 2018.