Le Rire et le Couteau, Pedro Pinho

L'âme de fond

« Les colonialistes ont l’habitude de dire que eux, ils nous ont fait rentrer dans l’histoire. Nous démontrerons aujourd’hui que non : ils nous ont fait sortir de l’histoire, de notre propre histoire, pour nous forcer à les suivre dans leur train, à la dernière place, dans le train de leur histoire. »

Extrait du discours d’Amílcar Cabral à la Conférence de Dar es Salam (Tanzanie, 1965)

Je ne saurais dire si c’est vraiment elle que j’ai suivie, ou si j’ai accepté la dérive du film à partir de ce moment-là, mais peut-être que tout commence – ou déraille – avec Diára (Cléo Diára, prix d’interprétation féminine à Cannes dans la section Un Certain Regard). On la croise d’abord fugacement, dans une fête bruyante, nocturne, qui empêche Sérgio (Sérgio Coragem) de dormir. Puis au marché, où elle arnaque un boucher avec un aplomb désarmant. D’elle, on ne saura pas grand-chose (mais plus que les autres : on rencontrera sa famille), sinon qu’elle déjoue tout. Diára incarne cette irrévérence qui vous pique le regard et déstabilise, une manière d’être au monde toujours déjà affirmée – une posture qui semble rejouer, à première vue, le cliché de la femme insaisissable de la Nouvelle Vague. Mais Diára ne se dérobe pas pour séduire : son irrévérence transforme sa liberté en force qui crée un espace où l’affirmation de soi prime sur le mystère. Elle traverse le récit non comme un personnage central, mais comme un foyer d’instabilité qui fissure les axes narratifs, sociaux et géographiques. Loin de la simple coquetterie, ses perruques blondes sont un geste politique refusant toute assignation identitaire figée, un mode de survie entre les étals de marché, les clubs et les démarches administratives.

À chaque apparition de Diára, le film dévie de sa trajectoire. La grammaire même du film vacille, son ordre narratif se défait. L’intrigue annoncée – un ingénieur portugais envoyé pour évaluer un chantier routier – fait office de colonne vertébrale, réapparaissant régulièrement, parfois avec force, pour reprendre le contrôle du récit, avant de s’effacer à nouveau, laissant le film s’ouvrir à d’autres formes. Mais Sérgio, le personnage de l’expert, reste non-caractérisé : au-delà de sa fonction et de son désir, rien ne le distingue de ce que son statut laisse deviner. Il est cet homme qui croit sincèrement que sa bonne volonté et ses compétences suffiront à légitimer sa présence. Pourtant, son engagement, malgré sa bienveillance, paraît naïf, presque illusoire : il incarne malgré lui une posture occidentale encore empreinte de colonialisme, devenue indéfendable. Ce principe structure le film : face à la colonialité qui traverse toutes les relations, aucune résolution n’est possible. L’aveu d’échec n’est pas progressif ; il s’agit de montrer plutôt que de résoudre, d’exposer l’impossibilité de représenter ce déséquilibre. Le chantier n’avance pas, les repères se brouillent : Sérgio dérive dans un film qui ne le reconnaît plus. Cette dérive n’est pas une errance psychologique mais une vacance politique : il est déplacé, pas perdu. Ce n’est pas non plus une chute morale – il ne fait de mal à personne – plutôt une mise à nu de ce que représente encore, même sans malice, la posture de l’homme blanc en mission.

Un instant illustre parfaitement ce décalage : un groupe humanitaire vient vérifier l’utilisation des toilettes dans un village. Les bénévoles se réjouissent que les habitants recourent enfin à ces installations plutôt que de faire leurs besoins en plein air. En retrait, Sérgio observe le discours enthousiaste des humanitaires. Une villageoise, visiblement incrédule, demande à Sérgio plusieurs fois, avec un sourire malicieux, s’il est vrai qu’au Portugal on tire la chasse avec de l’eau potable. Sérgio répond par l’affirmative. Tous deux éclatent de rire, sans prêter la moindre attention au discours officiel. Ce moment suspendu révèle, dans une complicité muette, l’écart entre les logiques occidentales et la réalité locale, une distance que le film n’a de cesse de sonder.

Là où d’autres films auraient reconduit cette tension vers une résolution (le choc des cultures, l’apprentissage, l’aveu, la réparation), Le Rire et le Couteau opte pour le retrait. La narration devient finalement poreuse, disloquée. Les scènes s’enchaînent sans logique apparente, avec des surgissements documentaires, des séquences suspendues, des contretemps. Le film glisse vers une forme de temps désaxé, qu’on pourrait dire végétal, qui résiste à la linéarité productiviste. Rien n’avance, mais tout vibre. C’est peut-être là que le film nous prend le plus au dépourvu ; il n’est jamais plus fort que lorsqu’il s’éloigne de la fiction. Cette puissance vient notamment des récits des anciens, ces paroles de conflit qui irriguent le film comme une mémoire souterraine et l’arriment à l’histoire de la lutte pour l’indépendance. Loin de simples digressions, elles redessinent la narration de l’intérieur : elles en imposent le rythme, la densité, et instaurent une tension qui ne doit rien à la chronologie ni à l’intrigue.

Mais alors, est-ce vraiment Sérgio que j’ai suivi tout ce temps ? Ou bien ai-je seulement glissé, comme lui, dans les zones d’ombre que le film préfère aux trajectoires nettes ? Il y a un moment, pourtant, dans le dernier tiers du film, où cette perte se cristallise, non plus dans une logique romanesque, mais dans un trouble des corps : un lit partagé entre Diára, Sérgio, et un homme que nous ne reverrons pas, dont la présence ne sera ni nommée, ni commentée. Il est amant de passage, ou peut-être simple présence. Là encore, rien ne se fige. C’est Diára qui a invité Sérgio à assister à la scène, d’abord simplement pour « regarder ». Depuis le début, Sérgio lui tourne autour ; cette fois, il quitte sa chaise d’observateur pour les rejoindre. Il devient alors témoin muet d’un désir qui se déplace hors de lui, vers un autre corps, plus musculeux, plus affirmé. La scène, crue et puissante, ne relève pas tant d’une intimité privée que d’un déplacement du regard – un voyeurisme pris à revers. Le film fait du désir un point de fuite possible, irréductible à toute morale ou narration.

On l’aura compris, Sérgio ne se borne pas à un rôle de spectateur passif. Il est traversé par une série de discours qui fissurent peu à peu son assise. Cette scène d’intimité trouble laisse place à un autre type de flottement, mais tout aussi révélateur : Sérgio, aux côtés de Gui (Jonathan Guilherme), devant un groupe de cochons destinés à l’abattage. Ils débattent ensemble duquel ils pourraient sauver. Le plus jeune ? Le noir ? Le moins cher ? Leurs critères flottent, glissent vers la plaisanterie. Ce jeu hésitant, presque absurde, débouche finalement sur une inaction totale : aucun animal ne sera épargné. La scène, burlesque et cruelle à la fois, incarne ce que le film suggère à plus grande échelle – l’incapacité à décider depuis un lieu sûr, l’embarras d’un positionnement moral quand les repères se dérobent. Plus largement, un compagnon de chantier adresse à Sérgio un monologue lucide sur ce qu’il vient chercher en Guinée-Bissau. Diára, elle, confronte frontalement son privilège lorsqu’il refuse l’argent sale proposé par son employeur pour accélérer l’évaluation : elle lui reproche ce luxe moral inaccessible ici, dans un contexte où survivre prime sur la pureté éthique. Sa colère n’est pas celle d’un simple désaccord mais une mise en accusation de l’impensé moral occidental, cette possibilité de dire non depuis une position d’abondance. Gui, quant à lui, incarne un déplacement plus fluide, queer, indéfini. Il s’interroge sur ses racines, habite les marges, les désirs, les échappées. Dès leur première rencontre, il remarque la blancheur de Sérgio – non comme une simple observation pigmentaire, mais comme un diagnostic incarné du privilège. Enfin, son employeur portugais, dans un moment de lucidité cynique, confesse que la Guinée-Bissau ne pourra jamais rattraper l’Europe, que la course est perdue d’avance, mais qu’il faut tout de même inventer des stratégies pour ne pas sombrer. À travers ces figures dissonantes, Pinho tisse un réseau de positions irréconciliables, et Sérgio, au centre, n’en devient que plus vide. Il écoute, encaisse, cherche parfois la contradiction. Il ne se tait pas par repli, mais parce qu’il ne sait plus depuis quel lieu parler. Ses silences sont ceux d’un monde devenu illisible. Le film expose la précarité de toute présence blanche, désormais sans adresse, sans autorité.

Ce qui se joue ici n’est pas seulement la reconduction ironique des récits modernes coloniaux – l’expert occidental déplacé, fiévreux, inapte à accomplir sa mission – mais la figuration d’un basculement historique : la fin de l’hégémonie occidentale comme structure organisatrice du monde. Non pas une crise passagère ou un simple repli défensif, mais l’effondrement d’une capacité à se penser comme centre et comme avenir. L’Occident, même retranché, ne règne plus : sa temporalité n’est plus la mesure commune. Dans ce régime post-hégémonique, la ligne de partage Nord/Sud n’opère plus comme schéma explicatif suffisant ; l’angoisse qui affleure est celle d’un vide stratégique et symbolique, d’un ordre qui ne sait pas se réinventer en dehors de la domination. Là où les discours nationalistes espèrent s’accommoder de ce retrait par un lavage des mains historique, le film suggère qu’il n’y a pas de retrait possible : la perte d’autorité est irréversible, et c’est cette irréversibilité qui rend la situation incompréhensible pour les imaginaires occidentaux.

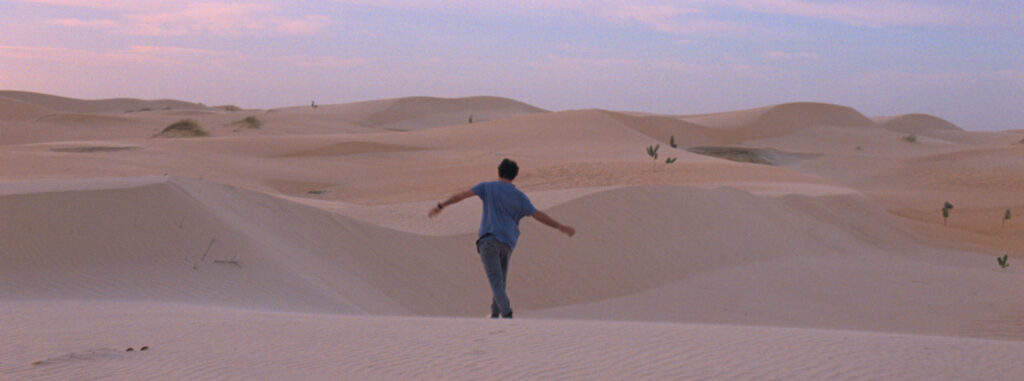

Le titre, Le Rire et le Couteau, est déjà tout un programme. Pourrait-il être un rire de défi ou un rire de survie, qui refuse l’intelligibilité ? Est-ce le symptôme d’un impensé colonial – le rire de ceux qui ne peuvent plus croire au sérieux du système – ou comme une manière de rejouer le grotesque depuis les marges ? Ou est-ce encore un rire de trop, celui qu’on ne sait pas interpréter ? Ce rire-là n’allège rien. Il reste en bouche. Le couteau, lui, une arme tournée contre un ennemi (on suppose l’expert italien disparu, précédant Sérgio), un outil de découpe, une façon de trancher dans le langage, de produire une discontinuité, d’interroger les certitudes visuelles. Le Rire et le Couteau ne cherche pas à réparer, à résoudre, à réconcilier, mais laisse flotter ce qui ne s’accorde pas. Chacun des personnages, à sa façon, rature la carte. Aucun ne sert de clef, de guide, de solution. Et c’est là, sans doute, que le geste de Pedro Pinho prend sa forme politique la plus aiguë, non dans un discours, mais dans une désorientation maintenue comme mode de relation. Non pas un film sur la Guinée-Bissau, sur l’Afrique, ou même sur l’autre, mais un film depuis un désajustement, depuis une route qui, si on la suit, ne mène peut-être nulle part, sinon hors de soi. C’est cette route, justement, que Sérgio remonte dans le dernier tiers du film, en barque, parcourant les villages de la mangrove et interrogeant les habitants sur sa construction – un déplacement dans un temps étiré, presque suspendu. Une femme, notamment, compagne d’un collègue de chantier, dit vivre de ses mains, sans besoin de route ni d’argent. Ce qu’elle raconte n’est pas une fable du refus du progrès, mais l’affirmation d’un monde suffisant, sans dette ni projet. Le film ne suit pas la promesse modernisatrice de la route, mais ses effets de seuil : ce qu’elle désorganise, ce qu’elle efface sous couvert de connexion, nous laissant traverser le monde avec la conscience aiguë de ses fractures et de ses possibles.

Scénario : Pedro Pinho, Miguel Seabra Lopes, José Filipe Costa, Luísa Homem, Marta Lança, Miguel Carmo, Tiago Hespanha, Leonor Noivo, Luís Miguel Correia, Paul Choquet / Image : Ivo Lopes Araújo / Montage : Rita M. Pestana, Karen Akerman, Cláudia Oliveira, Pedro Pinho

Durée : 3h31.

Sortie française le 9 juillet 2025.