L’Œil préhenseur

SUR « MANUEL D’EXPOSITION » (2025, CUR. STEFANO MIRAGLIA)

Depuis le 24 octobre et jusqu’au 14 décembre 2025 se tient à La Box, galerie de l’ENSA Bourges, l’exposition Manuel d’Exposition, curatée par Stefano Miraglia. Elle réunit des œuvres filmiques de Nour Ouayda (Vers le soleil), Ignazio Fabio Mazzola (Polo Movie), Mary Helena Clark (Exhibition) présentées sous des formes inédites, conjuguées à une performance de Carlos Casas (Fieldworks), à la diffusion en ligne, sur movimcat.eu, d’un film de Graham Ellard et Stephen Johnstone (Neue Museen) et à une constellation de documents et d’images imprimées, entre le detective board et la toile d’araignée.

L’ENSA Bourges entretient depuis longtemps un lien particulier avec les pratiques curatoriales de l’image en mouvement, y dédiant son parcours cinéma, intitulé « Programmer » : un parcours tout particulièrement stimulé et inspiré par le travail du cinéaste et enseignant Érik Bullot, ainsi que par les nombreuses correspondances de l’école avec le cinéaste Boris Lehman (qui a fait don de sa bibliothèque à l’ENSA, en 2021). Cet angle questionne notamment la place du document et de l’accompagnement éditorial et curatorial des films et des images, et plus particulièrement le rôle de ceux-ci dans l’ontologie des œuvres : comment l’image en mouvement est nécessairement entourée d’un cadre, d’un contexte, d’une variété de documents antérieurs, postérieurs, analogues, concomitants, qui jouent ou rejouent déjà le film, qui sont déjà vecteurs de sens, d’influence, et qui ont, autrement dit, une performativité propre.

C’est dans le prolongement de ce soin à penser ce qui fait œuvre en plus de l’œuvre (et ce qui fait film par-delà la bande ou le fichier ainsi désigné) que s’est déroulée, durant l’année 2025, une résidence curatoriale à l’ENSA Bourges du curateur et artiste Stefano Miraglia, donnant lieu à des échanges et à des ateliers avec les élèves, chérissant l’idée d’un « processus de curation inductif » – d’une forme elliptique d’accompagnement des œuvres et d’œuvres en elles-mêmes elliptiques, portées par des questions, des schèmes et des sensibilités à la fois muséales, historiques et intimes. Ces réflexions ont mené, en cette fin d’année, au déploiement de l’exposition Manuel d’exposition à La Box (galerie de l’ENSA).

« Tu es actuellement face à cette œuvre qui te cache quelque chose. Je te suggère donc d’aller voir son envers. »

Vers le soleil, Nour Ouayda, 2019

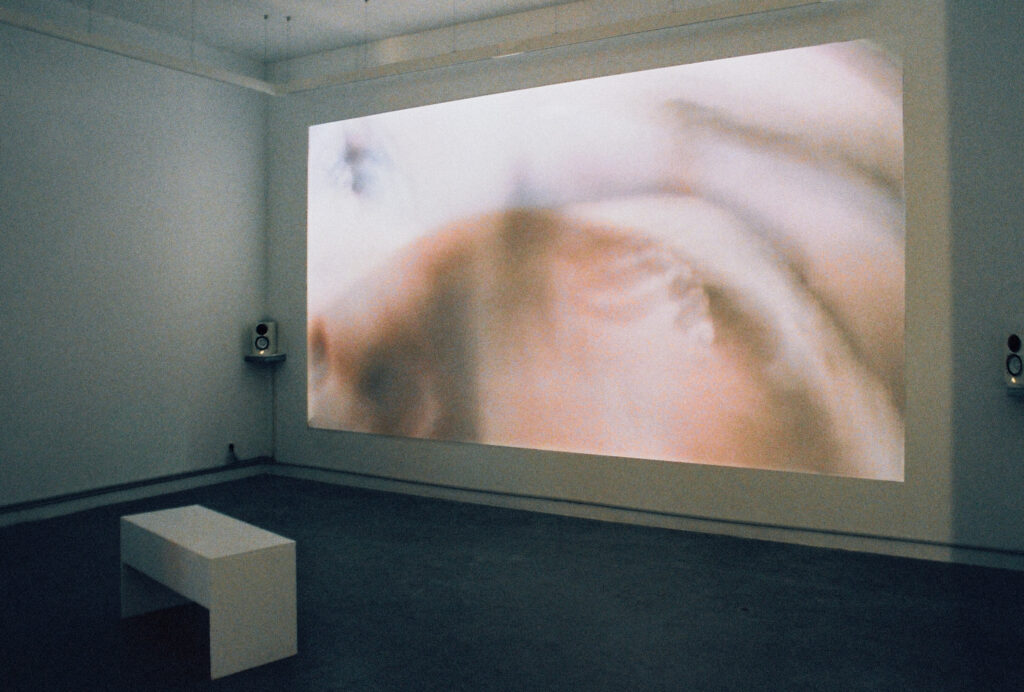

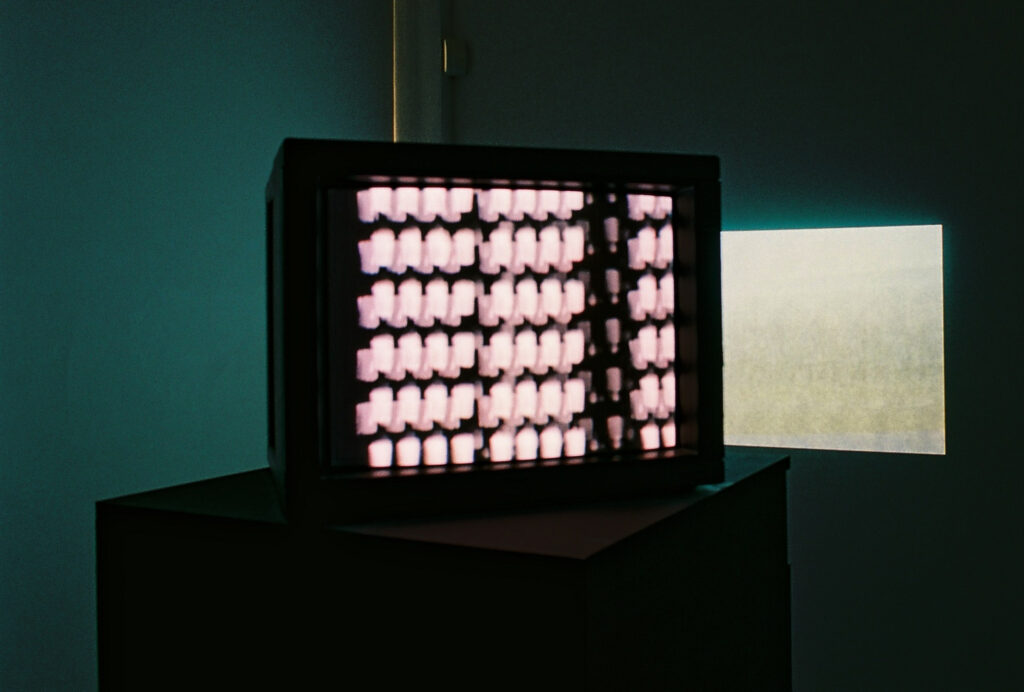

Il faut justement l’entendre : Manuel d’exposition est une exposition manuelle. Elle se déploie à mesure que nous la manipulons, que nous entrons dans le jeu de ses correspondances, dans l’espace souple entre les œuvres : l’espace du dialogue et de la troisième image. Cette modalité dialectique et inductive est d’autant plus encouragée que chaque œuvre est présentée sous un angle et un mode de relation qui lui est propre : deux moniteurs face à face et trois langues pour Vers le soleil (Nour Ouayda), un moniteur et une projection qui s’acoquinent selon les perspectives et les sursauts visuels, piste son sur casque audio, pour Polo Movie (Ignazio Fabio Mazzola), une projection plein mur pour Exhibition (Mary Helena Clark), une performance live et éphémère dans la chapelle de l’ENSA pour Fieldworks (Carlos Casas), un visionnage en ligne (sur le site web movimcat.eu, mais possiblement in situ, puisque proposé en QR code dans l’espace d’exposition) pour Neue Museen (Graham Ellard et Stephen Johnstone) et enfin une dissémination minutieusement pensée d’un ensemble de documents annexes et intermédiaires, notamment constellés sur deux murs de l’exposition.

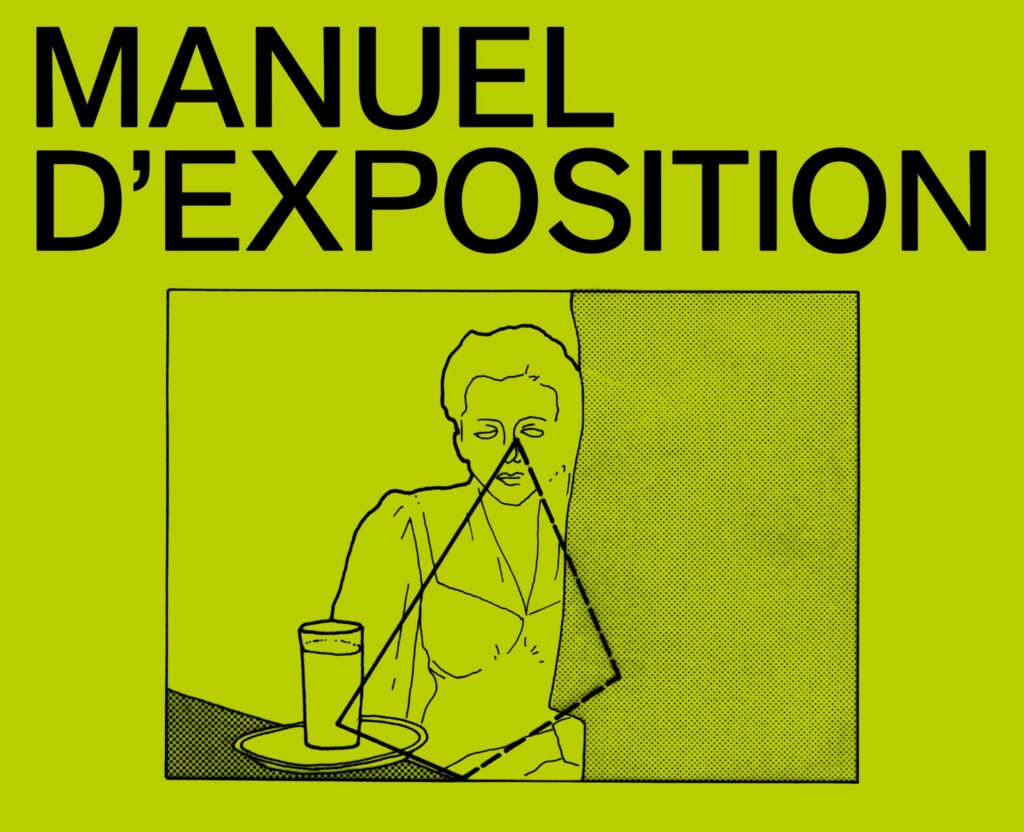

Les illustrations de Massimiliano Chialastri et Stefania Macori – conçues pour l’édition italienne du livre Metafore di una visione (1983) du cinéaste et écrivain frioulan Ellis Donda – concourent à cette toile ou à ce tableau éclaté, initiant des lignes de fuite et de correspondance entre les œuvres. Leur dessin présenté en guise d’affiche de l’exposition, reprenant un photogramme de Soupçons (1941) d’Alfred Hitchcock (la célèbre scène du verre de lait), nous fait entrevoir le rôle clé du décodage, de la projection intime et de l’interprétation au sein de l’exposition. De l’intrigue hitchcockienne, de l’ordre du thriller, du film à suspens, il faut surtout retenir la texture éminemment psychologique : ce qui relève du circuit de suggestion – comment une image, un fait, une mention, un objet, est porteur de sens et d’affect, dans une échelle métonymique et métaphorique. C’est ce sur quoi repose l’efficacité narrative de Hitchcock et le caractère redoutable de sa mise en scène, faisant, d’un simple détail, une clé de navigation dans l’histoire et un catalyseur de ses enjeux. Mary Helena Clark avait d’ailleurs exploré le fonctionnement de la mise en scène hitchcockienne et de ses figures (plus précisément celles de Sueurs froides, 1958) par un jeu de translations, au sein d’un film dédié, nommé The Dragon is the Frame (2014).

Les dessins de Chialastri et Macori partagent cette nature translative et transitive : ils substituent aux images brutes du film de Hitchcock, des formes simplifiées, des sortes de miniatures ou de squelettes. Elles en gardent la sensation primaire (la composition du plan, sa structure, ses sujets) tout en résumant ses détails (exit les nuances de la lumière, les teintes du noir et blanc, le trait précis des chairs et des tissus). On peut très vite penser à l’autre scène la plus fameuse de Soupçons (1941) : la scène du Scrabble. Cet ensemble d’images et de figures communicantes, parsemées dans l’exposition curatée par Stefano Miraglia, revêt quelque chose d’un jeu de tuiles : à nous de les prendre en main, de les manipuler, de faire des allers-retours, entre les lettres, de les placer dans l’ordre que nous voulons, révélant, sur notre chemin, des intentions cachées et des connexions soudaines, qu’elles nous soient extérieures, ou profondément intérieures.

« Si quelque chose peut être vu, il peut être copié. »

Exhibition, Mary Helena Clark, 2022

C’est par ces mots que la narratrice d’Exhibition (Mary Helena Clark) résume le concept de « trou analogique » (analog hole) : l’impossibilité d’empêcher la reproduction, le piratage ou le détournement d’un contenu, à moins d’en empêcher la vision – et donc l’existence. Cette notion expose très clairement la forme de vulnérabilité des images et des textes (d’autant plus criante à l’ère des modèles génératifs). Mais le trou analogique met surtout en exergue le rôle clé dans l’acte de voir, et l’émergence d’un territoire tiers, propre à cet acte : ce champ de la relation à l’objet de notre regard ou de notre attention. Cette zone d’intimité avec les œuvres est au cœur de la démarche curatoriale de Manuel d’Exposition, dont la priorité n’est pas d’articuler un propos général et absolu, mais au contraire d’inviter à le dessiner, à l’induire, le suggérer, à le laisser paraître, en s’attardant avant tout sur cette zone de frottement et de perception avec la complexité et la richesse des œuvres – servant dès lors chaque pièce aussi bien que possible, dans son espace et sa configuration propre. Une démarche où l’autonomie de l’œuvre filmique (c’est-à-dire sa loi propre, sa bonne monstration) n’est pas simplement assurée par des conditions matérielles ou techniques à garantir (vision commune du « média » filmique : un écran, des haut-parleurs, et meilleure sera la technique, meilleur sera sa monstration) mais où cette autonomie est en grande partie l’objet de conditions poétiques à garantir.

Cette distinction souligne l’engagement artistique inhérent à la pratique de la curation. Là où un·e programmateur·ice « met à l’ordre du jour » (étymologiquement), c’est-à-dire signe un choix d’œuvres, une sélection, un programme (qui est l’endroit de son auctorialité), dans un cadre à peu près défini – assumant que les œuvres sont autonomes dans la mesure où elles sont montrées dans leur intégrité technique (ce qui est le cas pour beaucoup de films, en particulier pour l’essentiel de la production plus industrielle) ; un·e curateurice – étymologiquement « celle ou celui qui a la charge de… » – est amené·e à repenser les conditions de monstrations des œuvres, leur position dans l’espace, leur relation à l’audience, dans une démarche artistique globale, sans jamais dissocier autonomie technique et poétique – une profondeur d’accompagnement et d’engagement bienvenue pour présenter des films plus intermédiaires ou plus atypiques : du cinéma d’artistes, des œuvres expérimentales ou des images dont le contexte a été chamboulé (archives, nouveaux médias, etc.). Ce qui frappe, dès lors, c’est la mise en abyme du geste curatorial proposée au sein de Manuel d’Exposition : toutes les œuvres, sans exception, rejouent en elles-mêmes l’acte curatorial. En faisant connaissance avec les films et les installations proposées, on comprend tout ce que cette exposition a d’un manuel, pas tant pour apprendre à visiter ou à curater que pour poser une question plus profonde, commune à toute personne quelle que soit sa position : « Comment nous relions-nous aux œuvres ? »

Il n’est dès lors pas si étonnant de retrouver sur le site movimcat (contraction de The Moving Image Catalog) – déployé comme aile digitale de l’exposition, avec une peau neuve pour l’occasion – le film Neue Museen (Graham Ellard & Stephen Johnstone), qui se consacre aux projets génois de l’architecte et designer italien Franco Albini. Durant les années 50 et jusqu’au tout début des années 60, il fut amené à repenser l’espace du Palazzo Bianco et du Palazzo Rosso, avec le soutien de la directrice des affaires artistiques de la ville de Gênes, l’historienne de l’art et muséologue Caterina Marcernaro. Il se trouva également en charge des appartements de cette dernière, dans une troublante continuité avec le reste de son geste et de leur collaboration artistique. Envisageant l’espace du Palais comme un espace muséal vivant, dévoué à la mise en relation entre les œuvres, dépassant sa fonction de contenant ou d’antre monumental pour chérir une approche plus finement curatoriale, Albini et Marcernaro ont participé à repenser l’espace muséal et à dessiner ce que seraient de « nouveaux musées » (Neue Museen) dans la modernité d’après-guerre. Dans leurs projets, l’architecture est pleinement mobilisée pour assurer le déploiement curatorial et l’autonomie des œuvres, sans diversion et sans ornements, pour faire du musée un véritable lieu de rencontre avec les œuvres comme tant de « mondes à part entière », au moyen d’une scénographie moderne, souvent légère, voire aérienne.

Les enjeux de leur démarche artistique se caractérisent particulièrement autour de leur dispositif le plus étonnant : exposer un célèbre Fragment du tombeau de Marguerite de Brabant – œuvre du mythique architecte et sculpteur toscan Giovanni Pisano en 1313 – sur un support hydraulique, mobile, en acier. Marcernaro et Albini furent parmi les premiers en Europe à ainsi repenser l’exposition des œuvres médiévales, privilégiant une lecture plus profonde et intime dont la forme et les modalités s’opposent à l’illusion d’une monstration dite traditionnelle ou institutionnelle (chimérique du point de vue historique). Ce parti pris, parfois interprété comme polémique, ou vu comme une violence culturelle – imposant à Pisano le néo-rationalisme, la modernité italienne et tant de choses qui lui sont étrangères – permet pourtant à l’œuvre de Pisano de retrouver une lisibilité exceptionnelle, mobile, sous la lumière, aérée, qui se reconnecte à sa dimension véritablement métaphysique et eschatologique. Le tombeau avait quelque chose de révolutionnaire en son temps, incarnant le tournant vers l’esthétique gothique et sa sensibilité pour une forme d’élévation, d’absolu et de transcendental : un art qui se saisit du tremblement historique – ce murmure qui bouleverse les âmes et berce des lendemains différents – au moment où la cité de Gênes s’ouvrait à la puissance supérieure de l’Empire et où se catalysaient les tensions entre les familles locales et entre l’autonomie communale et l’autorité impériale. L’œuvre de Pisano était plus que d’usage ou de coutume, sensible aux grands mouvements de l’histoire et de l’humanité, à ce moment-clé où l’Empereur (Henri VII de Luxembourg, à la tête du Saint-Empire Romain Germanique) et son épouse (la sanctissima imperatrix Marguerite, décédée à Gênes peu après leur arrivée en 1311) visitent la ville de Gênes lors d’un voyage historique en Italie, en vue d’un couronnement à Rome.

La vision d’Albini et Marcernaro défie ainsi les deux grands tabous historiques de l’institution muséale en Europe et de l’idéologie de la conservation. Ils tracent en opposition deux affirmations fermes, mises en acte au travers de leurs projets. D’une part : aucune œuvre n’est tout à fait permanente ou à jamais fixe dans l’histoire, et toute monstration implique une forme de relecture (il n’a pas de simple exposition ou d’exposition neutre). D’autre part : les modalités de monstration et la pratique curatoriale concourent à l’œuvre, y participent, et sont tout autant artistiques qu’elle (tout en étant à son service). Un mouvement qui concoure à dessiner, après-guerre, la « nouvelle muséologie » que nous connaissons aujourd’hui, dépassant la fonction de conservation des musées pour les envisager comme des lieux plus interactifs, de sociabilité avec les œuvres voire de transformation sociale – des lieux portés par un travail architectural et scénographique dédié, habités par un champ professionnel varié, spécialisé, et investi par un certain nombre de missions – même si l’approche d’Albini et Marcernaro semble plus radicale ou plus révolutionnaire.

Comment visite-t-on les œuvres ? Comment nous rencontrent-elles ? Quel est cet espace intermédiaire ? Cet espace du poétique ? Cet espace de la métaphore ? Les œuvres du Musée National de Beyrouth ont longtemps été murées et enfouies sous des chapes de béton, alors que la guerre civile libanaise s’éternisait. Le Musée, petit à petit devenu repère pour des éléments armés, était situé en plein sur la ligne de démarcation. À sa réouverture, il fallait opérer un véritable travail d’excavation pour libérer cet espace, tout près des œuvres : l’espace de la rencontre et de l’intimité avec la pierre. Ainsi, dans Vers la lumière (2019), Nour Ouayda nous propose de visiter ces sculptures, ces corps abîmés, ces reliefs creusés par l’usure, la guerre, le passage du temps ou par le retrait du béton. Nous comprenons très vite, nous ressentons, à mesure que la caméra s’attarde en gros plans, tout près des œuvres, là où se lotirait notre regard le plus attentif, combien ces détails font aujourd’hui partie de ce que les œuvres racontent, témoins de siècles de chairs évanouies. En voix off, un audioguide nous aide à aborder les œuvres et nous suggère où regarder, que faire et comment se positionner dans l’espace. Les œuvres sont devant nous, mais nous cherchons, car cette voix somme toute mystérieuse nous dit dès le début que nous avons le droit de les toucher.

Venir au Musée devient un processus tactile de relation, de recherche, de préhension, de tentatives, d’empathie, de lien avec les œuvres, leur histoire et leur fragilité. Face au film, nous nous imaginons en train de performer un autre rapport aux œuvres, nous nous imaginons rencontrer ces pierres, ces sculptures, ces statues, peut-être même les lécher comme le suggère la voix. Nous comprenons que notre œil est peut-être lui aussi déjà capable d’autre chose : capable de se saisir de ce que nous voyons, capable de le faire nôtre. Les lois muséales et la primauté de la vue sur les autres sens est un sujet très ample, qui corrobore la remise en question de l’idéologie muséale traditionnelle en Europe et des modes par défaut de curation qu’elle inspire. Si Vers le soleil nous laisse rêver à cet autre musée possible, il nous laisse surtout entrevoir comment notre rapport à nos sens, au langage, aux images et à nos yeux fonde déjà des outils de subversion du parcours muséal et curatorial dominant, de leurs possibles violences et de leurs angles morts.

« Sors ton téléphone portable […] et effectue un zoom maximal. L’image se pixelisera et tu pourras observer les pixels prendre la forme du trou, puis s’effriter en une masse de bruit digital, à plusieurs reprises. Tu ne distingueras plus ni trou, ni rouille, ni front, ni pierre. »

Vers le soleil, Nour Ouayda, 2019

Dans Exhibition (2022), Mary Helena Clark cherche elle aussi à proposer un film dont l’expérience soit quelque part celle d’une exposition, guidé par une voix, naviguant entre plusieurs temps de réflexion et de découverte qui s’apparentent à un cheminement curatorial. Mais comme les autres œuvres de Mary Helena Clark, Exhibition stimule davantage notre rapport à l’espace métaphorique qui émerge, à mesure que se déploient le film et son montage. Celui-ci a quelque chose d’une bouteille de Klein, une forme d’ailleurs évoquée dans le film : sans dehors ni dedans. Y naviguer, c’est y répéter cette boucle, formée par l’objet, pour tenter d’en saisir la forme exacte : cette enveloppe plus complexe, qui nous berce. Ce qui se joue en creux invite à l’œuvre notre force d’intuition. Exhibition s’intéresse notamment à deux femmes : Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer, qui fut l’épouse du mur de Berlin et l’heureuse propriétaire d’un musée personnel, dans sa maison à Liden, en Suède, présentant une collection de modèles réduits d’instruments de torture et d’exécution ; et d’autre part la suffragette Mary Richardson, qui en 1914 lacéra de sept coups de couperet à viande la Vénus à son miroir de Diego Velasquez, dans la National Gallery de Londres – une protestation pour les droits des femmes et contre les conditions de détention de sa consœur Emmeline Pankhurst, à l’heure où les grèves de la faim des suffragettes étaient régulièrement entravées par des séances traumatisantes de gavage par les officiers carcéraux, entre autres contraintes par corps.

Le film nous interpelle sur notre rapport aux objets et sur ce monde étrange de l’intimité avec la matière, le fossé et la réduction du fossé entre la chair et le reste, qui, pour peu que l’on porte notre attention sur une œuvre d’art, nous concerne au plus haut point. Les pulsions de dévotion, de défiance, de destruction, d’identification et d’affection, que ces deux femmes assument, face au monde, envers des objets, évoquant aussi le refus d’exister en tant que sujet, s’inscrivent dans une perspective subversive, questionnant la place du corps assigné féminin comme objet central de l’histoire de l’art et comme site de projection du désir et du pouvoir. Exhibition aide à envisager Richardson et Eklöf-Berliner-Mauer comme des artistes, ou en tous cas comme les autrices de gestes radicaux et signifiants, dont la teneur est sans aucun doute avant-gardiste.

Le musée, la collection, le cabinet de curiosité, l’étagère, le socle, la poche, la boîte, la pièce : toutes ces données fondamentales de notre rapport au monde et aux objets n’ont été que maigrement repensées depuis le siècle dernier (tout juste ont-elles été répliquées et réinterprétées digitalement, devenant de fait d’autant plus réplicables). Et nous nous pensons distinct·es ? Ou immunes ? Le rapport général de nos sociétés à la conservation et à la destruction est un nœud qui est au cœur du geste muséal et curatorial. Si la préciosité de l’existence physique des œuvres d’art semble leur avoir conféré une « matérialité sacrée » (dont la simple éraflure a une grande puissance de scandale), il ne demeure pas moins qu’elles sont avant tout des phénomènes syncrétiques, insaisissables, anthropologiques, psychologiques, à la fois matières vivantes, métaphores, mémoires culturelles et lieux de transformation des êtres. Elles ne sont donc ni acquises, ni données, ni permanentes, ni posséssibles, ni objectifiables, mais toujours et sans cesse relatives : à la fois profondément intimes et profondément collectives. C’est ainsi qu’il faut les estimer, lorsque nous les exposons et lorsque nous les visitons.

« Tu es maintenant intimement logé entre le mur et la pierre, calmement disparu derrière l’œuvre. »

Vers le soleil, Nour Ouayda, 2019

Nous ne sommes pas vraiment extérieur·es aux œuvres. Pour peu que la passerelle du sensible se déploie, nous nous mettons à nous constituer réciproquement. Être ému·e à jamais par une œuvre porte ainsi quelque chose de traumatique : ce lien impossible avec une chose qui nous compose, mais qui s’incarne physiquement ailleurs.

C’est cet entrelacement psychologique, intime, qui semble traverser les gestes d’Ignazio Fabio Mazzola, dont plusieurs films, courts et très courts, sont réunis ensemble dans l’exposition pour constituer Polo movie (2025), une installation en double écran (moniteur et projection), pensée comme une « anthologie de regards fugaces ». L’habitacle d’une Volkswagen Polo rouge, traversant le paysage, teinte de nostalgie l’humeur des questions alors soulevées, autour du motif architectural : le tremblement évasif du vivant face aux cadres géométriques, le fil tissé entre la fragilité et la persistance dans l’action d’habiter, de parcourir, de visiter et de se souvenir. Tout comme avec Exhibition et Vers le soleil, notre regard se pose sur cet espace vague, abstrait, relatif, difficile à désigner, qu’est l’espace du frottement avec les œuvres et avec leur matière : l’espace des entrelacs, l’espace du sensible.

En envisageant dans sa pratique la question architecturale comme une question relationnelle, hantée par ses utopies et ses désillusions, vivante par le spectre de ce qui demeure, de ce qui a été construit, en tension entre le plan et la ruine, sur le fil de son existence, Ignazio Fabio Mazzola l’envisage comme un motif réciproque de projection, portant toute son attention envers ce comment les corps existent, traversent et donnent sens. La durée très courte de la plupart de ses œuvres, et la fébrilité impétueuse de nombre de ses prises de vues, traduisent de son attention particulière pour l’idée de « présence » – si brute ou diffuse qu’elle soit, si immédiate ou lointaine qu’elle puisse-t-être. Ces images nous prennent à parti, nous, là où nous nous situons. Elles questionnent de leur éclat l’espace d’exposition, actant à plein régime l’heureuse confusion des distinctions classiques entre intérieur/extérieur, affect/perception, intime/collectif, subtil/manifeste, ou présence/absence. Ces catégories ne sont plus simplement défiées, mais elles sont rendues impertinentes face à une œuvre définitivement éclectique et radicale, quelque part initiatrice, en forme d’impromptus et de traités phénoménologiques.

Cet usage de l’image en mouvement, qui caractérise le travail d’Ignazio Fabio Mazzola comme celui de Stefano Miraglia à la curation, est habité par la certitude que les images ne se réduisent pas, qu’elles gardent toujours en elles la charge de leurs multiplicités. Si elles sont des expériences techniques, d’un point de vue matériel, elles demeurent avant tout et pour tout des expériences affectives, humaines et symboliques. Travailler l’image, c’est dès lors travailler les strates de mémoire, de perception et de culture qu’elles contiennent ou qu’elles sont à même de révéler et d’inspirer. Cette idée de l’art et du cinéma doit beaucoup au cinéaste-écrivain Ellis Donda (1947-2023). Son livre Metafore di una visione (1983) – dont les illustrations par Chialasri et Macori constellent les murs de l’exposition – s’inscrivait d’ailleurs dans une réflexion plus large sur les croisements entre cinéma, architecture, design et arts visuels – se trouvant ainsi publié dans la collection Architettura/Materiali CINEMA des Edizioni Kappa. À travers Manuel d’Exposition, Stefano Miraglia, qui œuvre depuis 2019 à la redécouverte et à la réévaluation du travail de Donda, prolonge un grand nombre de ses intuitions et de ses approches. Il fonde, par ce geste curatorial, un endroit complexe et pluriel de relation aux images en mouvements, profondément attentif à la multiplicité de leurs charges poétiques, affectives et sensibles, et résolument envieux d’en partager toute la richesse.

Il fallait sans doute voir, pour finir, comment Manuel d’Exposition prenait une tournure toute particulière au détour de la soirée du 4 novembre 2025, occasion d’une performance de l’artiste et cinéaste Carlos Casas qui activait ses Fieldworks – un grand catalogue de vidéos et de sons compilés depuis l’an 2000, au gré de sa pratique à différents endroits du monde – dans une expérience immersive montée pour la première fois en temps réel, au sein de la chapelle de l’ENSA Bourges. L’image et le son, alors saisis comme outils de spatialisation, comme matière non seulement vivante mais vivace, et donc à même traduire la volupté ou l’épaisseur atmosphérique des paysages croisés, laissent après eux une certitude : comme les pôles résonnent l’un avec l’autre, et puisqu’ils s’appellent et se reflètent, l’univers est ce grand champ de rimes.

Artistes : Carlos Casas, Mary Helena Clark, Graham Ellard & Stephen Johnstone, Nour Ouayda, Ignazio Fabio Mazzola · Curateur : Stefano Miraglia

Responsable pédagogique : Érik Bullot

Assistante curatoriale : Alma-Lïa Masson-Lacroix

Étudiant·e·s de l’ENSA Bourges : Lucie Dailly, Yiyou Dong, Lea Fradet, Jin Haofan, Eunseo Kye, Seung-Won Kwon, Hyejoo Lee, Sohee Noh, Lilou Onzon, Donghoon Ok, Léa Pauly · Scénographie : Antonin Verhulst assisté par Slim Cheltout

Atelier édition – éléments muraux : Hugo Bonnet-Massip

Techniciens audiovisuels : Damien Chaillou, Vincent Lelièvre, Aurélien Merlet · Graphiste : Marius Durand

Photographes : Raphaëlle Giaretto, François Lauginie

Remerciements : Massimiliano Chialastri & Stefania Macori, Renata Donda, Stefano Michelin

L’autrice remercie chaleureusement Stefano Miraglia et La Box pour leur aide précieuse et leur intérêt dans la préparation de cet article.

Photographies : Raphaëlle Giaretto