Lumières de Friday Night Lights

La nuit du soleil bleu

Coach Eric Taylor porte désormais du vert, et lorsqu’il lance avec détermination « clear eyes, full heart…», aucun des lycéens face à lui ne connait la suite. Dillon, Texas est loin. Il déclare l’entraînement terminé et souhaite une bonne soirée à tous. Tami, son épouse, le rejoint sur le terrain. « You ready to go home ? Yeah, let’s go ». À un plan en caméra portée succède alors un mouvement de grue, découvrant les poteaux d’un but de football américain à mesure que la caméra descend et recule. Le couple n’est bientôt plus qu’une tâche lointaine sur le vert de la pelouse. Deux grappes de projecteurs, d’une absolue blancheur, sont accrochées au ciel. Transpercent-t-elles l’obscurité, ou la tiennent-elles à distance ? Des rayons bleus, des épines blanches, des vibrations opalescentes s’inscrivent fugacement sur l’image, continuant à murmurer l’histoire que Friday Night Lights n’aura cessé, durant cinq saisons et 76 épisodes, de conter : celle de la lumière et des façons dont elle rend un lieu et les êtres qui l’habitent visibles, dont elle contribue à créer, entre ciel et terre, nuages et boue, l’espace commun. Les projecteurs s’éteignent. Eric et Tami habitent désormais Philadelphie, Pennsylvanie. La série s’achève.

Cette fin fait écho à la conclusion de la troisième saison, alors que l’avenir de Friday Night Lights était incertain. Le couple y découvrait, à l’aube, le terrain (vague) du lycée d’East Dillon. Après le succès avec les Panthers de West Dillon et son éviction par le père ambitieux d’un joueur, Taylor avait une fois encore à construire une équipe. Cela aurait pu rester hors-champ, laissé au désir des spectateurs, si DirecTV n’avait permis à la série créée sur NBC par Peter Berg de continuer. La caméra tournait autour d’Eric, la lumière frappant peu à peu l’objectif se faisait rayons, hexagones, points de couleurs, couvrant la figure d’une taie jaune pâle, presque blanche, avant que le visage ne reprenne son modelé, sa carnation. Le couple s’enlaçait, immobile. Puis un mouvement de grue ascendant dévoilait leur solitude, et, avant de fixer le soleil en face, le laisser se diffuser, s’étaler à même la surface, d’une épaisse coulée dorée à un poudroiement diffus. Rescapée, la série fera de ce plan la conclusion de son nouveau générique. FNL a ainsi été traversée, d’une fin l’autre, du passage des bleus aux rouges, et des rouges aux verts, par le même sentiment de fragilité, de fin imminente et de grâce momentanée, qui affecte ses personnages. Rien d’autre que la lumière n’aurait mieux, par son évanescente insistance, pu le figurer, et le donner à ressentir.

Dernière scène de la saison 3 : Eric et Tami Taylor découvrent, au petit matin, le terrain du lycée d’East Dillon.

Avant tout, pourtant, les lumières sont celles, puissantes, des projecteurs qui éclairent chaque vendredi soir le stade de football du lycée d’une petite ville texane. Un terrain comme scène où se joue la vie d’une communauté, un sport rugueux où les adolescents se révèlent à eux-mêmes, un coach et sa femme qui les aident à se construire, c’est sur ces quelques lignes (effrayantes de conformisme potentiel) que FNL s’est bâtie. La focalisation sur un espace-temps limité (une ville, les années du lycée) se révèle néanmoins un principe narratif d’une force rare : la ville de Dillon est travaillée, traversée, reconfigurée par les points d’ancrage ou les lignes de fuite que suivent ou composent les adolescent.e.s à mesure que le temps avance et que la question de leur avenir se fait plus pressante. Continuer ou arrêter le football ? Trouver un boulot ou faire des études ? Rester ou partir ? Les lumières du vendredi soir sont un zénith éphémère et local. La série avance ainsi, plutôt qu’en se cloîtrant sur un territoire, en étendant son hors-champ (au Texas, au Mexique, à d’autres villes des Etats-Unis). Quittant le lycée ou la ville, les personnages disparaissent également du récit mais continuent à l’animer comme spectres et comme forces.

Le traitement de la lumière dans les deux fins décrites suffit à confirmer qu’il y a un usage dramatique, plastique, voire symbolique, de celle-ci, qui tient à la fois d’une « identité visuelle », d’un pragmatisme, et d’une recherche esthétique propre. Comme la couleur verte dans Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008-en cours), les jeux de lumière sont récurrents, et ce dès le générique, à la fin duquel les lettres du titre agissent comme réflecteurs de rayons solaires. Part la plus consciente, la plus affichée, ce travail sur une identité visuelle est sans doute ce qu’il y a de plus « conceptuel » (au sens publicitaire) dans les séries : une manière de se distinguer du flux télévisuel à partir de quelques principes « décoratifs ». Cela est ici indissociable d’un parti-pris de réalisation (entrelaçant ainsi l’identité et le pragmatisme), le filmage en continu à trois caméras portées – caractéristique de la recherche d’effets de direct qui a marqué les années 2000, ou de ce que Jean-Paul Fargier nomme « l’effet tivi »[11][11] FARGIER Jean-Paul, Ciné et TV vont en vidéo : Avis de tempête, De l’incidence, 2010. De cela, nous trouvons un exemple emblématique dans la franchise Jason Bourne. Cette idée d'”effet tivi” permet de distinguer la télévision comme média de la “tivi” comme esthétique. Une série telle que Mad Men (Matthew Weiner, 2007- en cours) s’en garde comme de la peste. Ian Ellis, opérateur de FNL, déclare : “It was just “Roll camera.” We wouldn’t cut. The actors would just go back to the beginning of the scene and we’d keep shooting.” Michael Waxman, producteur et réalisateur : “We took the three-camera style, which Pete used on the pilot, and we shot it with cameras that were relatively small and mobile. It allowed us to shoot a scene many times with multiple cameras shooting different directions.” In MAYS Robert, “Clear Eyes, Full Hearts, Couldn’t Lose : An oral history of Friday Night Lights“, Grantland, 13 juillet 2011. Afin de laisser une liberté d’action aux acteurs, ce n’est pas le plan-cadre qui est éclairé, mais un large espace dans lequel les interprètes et les opérateurs interagissent. L’éclairage n’est ainsi plus hors-scène, mais, très souvent, dans le champ lui-même, en tant que « point-source » et / ou « accidents ». Suffisamment à distance pour qu’ils n’apparaissent pas comme des projecteurs du tournage, les « points-sources » n’ont cependant aucune justification diégétique (d’où cette expression, qui marque l’oscillation de notre point de vue, selon qu’il se fixe sur l’image même – point blanc – ou sur les conditions de sa production – source de l’éclairage). C’est donc par leur usage dramatique et plastique que ces présences « allogènes » trouveront, le plus souvent, à s’intégrer dans l’image. Les « accidents », quant à eux, procèdent d’un degré intermédiaire – plus proche d’une désintégration de l’image. Sans entrer dans une typologie, nous pouvons dire qu’ils sont les conséquences variées d’un mode de tournage-éclairage qui laisse de fait une part d’imprévisible aux rencontres de l’optique et de la lumière ou de l’éclairage (même si cela est recherché, pensé, et réfléchi[22][22] Voire amplifié numériquement, comme on peut le supposer pour la scène finale de la saison 3.). La lumière apparaît ainsi comme rayons, coulées, voiles,…, de par sa rencontre avec l’objectif de la caméra[33][33] C’est le « facteur de flare », ou « lens flare », selon l’expression technique. Il ne s’agira pas ici de décrire ces facteurs techniques, ou de les dénommer de ce point de vue, mais de les analyser comme phénomènes figuratifs. Ainsi, nous nous permettrons d’user d’un vocabulaire peut-être moins spécifique, mais qui sera, nous l’espérons, mieux à même d’expliciter ce que nous éprouvons et voyons en tant que spectateur. Nommer est déjà ainsi une manière de décrire et d’interpréter – de la même manière que les captures d’écran ne sont pas des coupes neutres dans le tissu filmique, mais une façon de [dé]mont(r)er.. Sur ces bases, une étude de trois séquences nous permettra d’approcher le travail et la pensée de la lumière à l’oeuvre dans FNL.

Projection (saison 1, épisode 21 : Best Laid Plans)

Sans entrer dans les détails d’une romance compliquée, nous pouvons présenter cette scène comme le moment où Jason Street, paralysé à la suite d’un violent plaquage (à la fin du premier épisode), est découvert par sa fiancée, Lyla Garrity, en train d’embrasser une fille, Suzy, rencontrée peu avant. Par-delà une situation archétypale (la romance automobile post-« date »), ce qui nous importe est ici la manière dont la lumière va réintroduire l’idée et l’expérience de la projection au sein des images télévisuelles.

La séquence s’ouvre sur un plan de demi-ensemble cadrant la face latérale du pick-up de Suzy, garé le long du trottoir qui jouxte la maison de Jason. Quelques paroles à propos de leur soirée au restaurant sont échangées, une chanson passe en sourdine. Puis un changement d’axe assez violent nous situe face au véhicule. Coupant la perspective tracée par les arêtes du capot et la ligne électrique, l’habitacle, éclairé par l’arrière, semble se détacher des coordonnées du plan pour fonctionner comme un cadre autonome. La scène dès lors se construit sur des effets de passage entre extérieur et intérieur, résultant à la fois de variations sur le cadre, la focale et l’axe. Le découpage est dans un premier temps assez simple : après un raccord dans l’axe nous rapprochant des personnages, la caméra de front passe d’un visage à l’autre en longue focale (ce qui fait disparaître le pare-brise), deux autres caméras filment, par l’embrasure des vitres avant baissées, le champ et le contrechamp.

Ce principe technique, économique et esthétique du tournage à plusieurs caméras est peut-être ce qui constitue le propre de l’effet tivi – suscitant l’intérêt des cinéastes expérimentateurs, comme Jean Renoir, en quête de « prise directe » avec le corps des acteurs, la situation, le lieu[44][44] Cf Le Testament du Docteur Cordelier, ou Le Déjeuner sur l’herbe, tournés tous deux en 1959. Lire RENOIR Jean, Ecrits (1926-1971), p. 389-397, Ramsay, Paris, 2006.. Une scène ou une séquence ne se construisent plus par le découpage, le cadrage et le montage au niveau du plan (avec toute l’ambiguïté du terme), mais sur la prise multiple et simultanée, cernant l’espace de jeu en constituant un ici et maintenant. L’effet de direct vient ainsi de ce que rien ne semble pouvoir échapper aux caméras, situées parfois dans des endroits étranges[55][55] Des pans de murs ou des objets en amorce peuvent conférer à certains « plans » une impression de voyeurisme, comme s’il s’agissait de se cacher pour filmer. De fait, c’était parfois le cas, comme l’explique Matt Lauria, qui interprète Luke Cafferty : “It’s miraculous what these little camera ninjas were accomplishing because half of the time, you didn’t even know where the camera was. It was hidden somewhere between a trash can and a bush, and then another cameraman is sitting in the backseat of a pickup.” In MAYS Robert, article cité. Un cinéaste comme John Cassavetes a cherché ces effets de direct, mais sans jamais clore la scène sur un présent « unique » de l’action. Par le montage et le jeu des faux-raccords, notamment, il crée un présent troué, intermittent, défaisant la simple continuité de la performance au profit d’une présence toujours mystérieuse.. Le montage consiste alors, en plus de la recherche d’un rythme, à adopter le meilleur point de vue possible sur l’action (celle où elle est le “mieux” visible), compte tenu des conditions de « saisie » (qui ne sont, elles, pas nécessairement les plus optimales – distance, caméra portée dans des positions précaires, etc.). Le direct est de fait toujours double : c’est celui de l’action diégétique, avec ces échanges verbaux plus ou moins improvisés, ces moments suspendus, en somme la dilatation ou l’accélération des actions et des réactions ; mais c’est également le direct du tournage lui-même, avec ses « accidents » (décadrages, flous, angles et mouvements abrupts de caméra, etc.) qui ne sont pas réductibles ou assimilables à un travail d’expressivité de la caméra. Cette part n’exprime en effet rien de la fiction a priori, mais manifeste simplement une situation de tournage. Le dispositif de tournage (plutôt que la caméra, puisqu’un référent unique n’existe plus qu’à titre imaginaire) gagne en autonomie ce que la caméra perd en « scénographie » (écriture de la scène), du fait qu’elle ne compose jamais de plan indispensable en soi, mais couvre une portion d’espace qui n’a de sens qu’à pouvoir être raccordée sans perte à une autre portion. Ce qui disparaît évidemment est une certaine idée du point de vue, remplacée par un champ “global”[66][66] Dans The Office (2001-2003), série britannique de Ricky Gervais et Stephen Merchant construite comme un reportage en entreprise, le comique naît, en partie, de ces moments où une prise se suspend, sans raccord : un personnage regarde encore la caméra après avoir fini sa tirade, ou fixe un autre opérateur hors-champ, etc. C’est la mise en scène de soi qui apparaît alors comme drôle dans ces moments où elle n’est plus maîtrisée – relativisant encore l’idée d’une transparence du “direct”.

Proche des personnages, le spectateur partage donc leur intimité sans éprouver aucune distance visuelle ou sonore (le volume très bas de la musique, dont on ne peut situer exactement la source, renforce ce sentiment). Avant le baiser attendu, pourtant, un plan ré-introduit une matérialité qui fait écran : des coulées grisâtres strient la partie du pare-brise où se trouve Suzy. Ce voile (de saleté) surprend. Détail lointain et inassignable dans le premier plan frontal, il disparaissait durant l’échange. Pourquoi ce retour ? Il pourrait s’agir d’une manière plastique d’inscrire dans l’image deux zones, chacune valant pour un personnage et fonctionnant comme symbole au moment où Jason transgresse son engagement avec Lyla. Dernière séparation, que le baiser, après le rendez-vous et la déclaration, abolirait. Ou encore d’une façon de court-circuiter un cliché, la pluie ruisselant sur les vitres qui figure les pleurs du passager. Déjà sèches, les larmes ! Avant pourtant de chercher une signification, il convient de se demander d’où vient, concrètement, ce voile et pourquoi il ne recouvre qu’une partie de la vitre. Il semble en fait indissociable d’une autre apparition, un point-source dans l’angle supérieur droit de l’image. Ce voile est, selon toute vraisemblance, la projection sur le pare-brise des coulées de boue sèche qui recouvrent la vitre arrière. Cela n’est pas sans évoquer ce qu’écrit Jacques Aumont lorsqu’il définit la « matière d’image » : « Quelque chose de la lumière projetée est occultée par chaque photogramme, qui joue le rôle d’un petit écran filtrant, laissant passer par degrés une partie de la quantité de lumière et une partie du spectre lumineux. […] La lumière de la salle est modelée, mise en forme (informée) instantanément par la pellicule en tant que filtre à lumière. C’est ainsi que la matière d’image est liée à la lumière. »[77][77] AUMONT Jacques, Matière d’images, redux, p. 22-23, Editions de la Différence, Paris, 2009. Lorsque Jason se penche vers Suzy, il ne met pas simplement en péril sa relation avec Lyla. Il libère les puissances de la lumière, jusqu’alors contenues derrière son crâne.

Puissances de la lumière, c’est-à-dire, selon la scène primitive des images contemporaines, projection cinématographique. Le cinéma travaille la télévision, non simplement comme réservoir thématique ou référentiel (culturel), mais comme dispositif d’image. Il s’y manifeste d’abord ici intériorisé, et comme inversé. L’habitacle de la voiture devient « plan cinématographique » incrusté dans le télévisuel, et la projection se fait « contre », ou peut-être « sur » l’écran redoublé de la télévision (le nôtre, réel, et ce qui fait écran), depuis le fond originaire de l’image. Le cinéma-projection fait face à la télévision-surface d’inscription. Le moment de direct tel que nous l’avons décrit apparaît pris entre une incrustation du cinématographique dans le télévisuel (plan, en tant que tel unique, qui ouvre la scène après un plan de transition) et une figuration du dispositif de projection imaginé comme origine des images et retour du passé dans le présent de la “tivi”. À partir de cet instant où coïncident une projection lumineuse et un baiser, le champ global (direct, continuité) se dérègle, se déchire en champs partiels, en plans déchirés, stratifiés ou accolés. Alors que le télévisuel se construit sur le fantasme d’une captation sans perte, le cinématographique vient ici réintroduire de l’écart, de la béance, de l’intermittence – image brisée et recollée, agrégat qui défile.

Lyla soudain arrive, et la « fiction d’image »[88][88] Selon le concept forgé par Emmanuel Sety, dans son essai Fictions d’images. Essai sur l’attribution de propriétés fictives aux images de films, PUR, Rennes, 2009. que nous avons esquissée sur les rapports cinéma / télé semble prendre une nouvelle ampleur. La projection s’inverse une fois encore, passant ainsi d’une surface interne (la projection sur le pare-brise du pick-up devenant écran, “comprise” dans la télé) à la surface propre. L’image se trouve dès lors affectée en totalité. Coupures lumineuses, cadres vides de personnages lors des déplacements, surgissements « hors » des amorces, telles sont les manifestations (brèves, mais surprenantes) d’une mise à mal du dispositif télévisuel, censé « couvrir » l’action mais en quelque sorte pris de court, et révélant ce qui le constitue : des photogrammes mobiles. Origine imaginaire, si l’on veut, mais aussi effective, puisqu’avant sa conversion en signal télévisuel, la série est filmée en super-16. Pour reprendre les mots que Nicole Brenez utilise en un contexte tout différent : ces événements visuels permettent de « restituer l’intervalle technique qui fonde la possibilité même du film, mais surtout de figurer la façon dont l’image toujours s’arrache au néant et reste une émergence continue ».[99][99] BRENEZ Nicole, De la Figure en général et du Corps en particulier. Essai sur l’invention figurative au cinéma, p. 317-318, De Boeck, Bruxelles, 1998.

Le pick-up est ainsi reconfiguré par le travail de l’image en un lieu télévisuel ou cinématographique selon que la matérialité de ses découpes spatiales (pare-brise, arêtes de la tôle,…) est actualisée ou non – distinguant deux régimes d’image fondés l’un sur la transparence directe et le continu, l’autre sur la projection différée et le discontinu. Entre les deux, Lyla sert de catalyseur, de force de mise en relation critique. L’image se fracture, se redouble en profondeur (une figure floue, et comme mentale, apparaissant entre Jason et Suzy), se débouble en surface (l’habitacle et l’extérieur où se trouve Lyla), et se consume dans la lumière du “projecteur”.

Ce qui s’est rencontré là, c’est peut-être le présent de la télévision et la présence du cinéma. Surgie du passé, prenant forme et corps par la projection, rappelant sa nature lumineuse et intermittente, du néant à la brûlure. Le cinéma, une amoureuse dévouée et éconduite, niée mais re-surgissant des tréfonds de l’image ? C’est une fiction – qui passe par le corps d’une actrice, le corps d’une image, et leur “fusion” -, mais peut-être dit-elle quelque chose de notre rapport présent aux images, et de la manière dont cinéma et télévision entrelacent leurs puissances, dialoguant sans souci des catégories ou des hiérarchies.

Incarnation (saison 1, épisode 22 : State)

Les quelques éléments d’analyse proposés précédemment peuvent paraître éloignés des thèmes qui irriguent la série, et sans doute peu représentatifs de l’iconologie que l’on pourrait faire de son traitement de la lumière. Si malgré tout quelque chose du cinéma hante l’image télévisuelle dans son dispositif et sa matière mêmes, en-deçà ou au-delà d’une objectivation thématique, ce n’est pas à la manière d’un symbole ou d’un référent, mais en tant que force, puissance de déchirure de l’image-direct par l’image-projection. Ce surgissement n’est pas de l’ordre du motif (le « projecteur »), mais, peut-être, de l’événement figural (la « projection »). La lumière coupe l’image, la brise, avant d’apparaître comme ce qui, précisément par la projection, donne forme à l’informe, et figure à une matière brute. Son ambivalence fondamentale vient néanmoins de ce que son action n’est pas « progressive » et unidirectionnelle (informer, faire apparaître). Elle oscille, rétive à se laisser maitriser (auquel cas elle devient éclairage), entre puissance de figuration et de défiguration, d’apparition et de disparition, « bain » et brûlure.

La séquence dont il est désormais question est bien plus « typique » de la série – les questions soulevées précédemment s’y prolongent néanmoins. Située vers la fin du dernier épisode de la première saison, elle montre les vestiaires des Dillon Panthers à la mi-temps de la finale du championnat des lycées texans. L’équipe, troublée par l’annonce du départ prochain de son coach pour une université, se voit écrasée au score. Il s’agit donc une nouvelle fois, pour Eric Taylor, de trouver les mots, et pour FNL d’explorer leur efficience en faisant l’épreuve de la nature d’énigme du lien entre parole et action. Quelle est l’action propre du langage ? En quoi la langue peut-elle être performative ? Ces questions sont ici nouées, nous semble-t-il, à celle de la lumière – s’inscrivant par là dans l’histoire des images chrétiennes. Verbe, lumière, corps : il s’agit bien du mystère central du christianisme, l’incarnation. Quelle peut en être la visibilité ? Comment figurer l’incarnation – la chair plutôt que le corps, et en l’occurrence une « chair commune » ?

Le premier plan s’ouvre sur un événement lumineux en apparence similaire à celui qui survient au terme de la séquence précédemment étudiée. Une lumière, venue du haut, masque quelques instants un visage et un corps. Mais, outre que cette occultation ne peut avoir le même effet selon que les données dramatiques de la scène sont ou non connues du spectateur[1010][1010] Celle-ci suit le moment programmé pour une coupure publicitaire. Le spectateur est donc d’autant plus en quête d’informations sur ce qu’il découvre., il y a quelque chose de plus troublant encore. Certes, l’impact s’émousse, « s’écrème » à mesure que la lumière descend et se « diffuse » dans le plan. Elle est néanmoins pour l’essentiel d’une densité aveuglante, ne dessinant pas même une silhouette ou les contours d’un visage. Sans forme, elle brûle la figure en même temps qu’elle la fait advenir. Le lien avec le christianisme n’est pas à chercher dans une valeur morale que la lumière viendrait a priori symboliser en distinguant par la grâce les élus des autres, mais dans un “travail”, une “opération”, qui commencent par la défiguration d’un corps et la présentation d’une lumière “pure”, branchée directement sur l’image. Pour le dire autrement, la lumière n’est pas ici un symbole venant s’ajouter à un discours chrétien, mais le symptôme d’une économie chrétienne de l’image[1111][1111] “[L]e symptôme est un événement critique, une singularité, une intrusion, mais il est en même temps la mise en oeuvre d’une structure signifiante, un système que l’événement a pour charge de faire surgir, mais partiellement, contradictoirement, de façon que le sens n’advienne que comme énigme ou phénomène-indice, non comme ensemble stable de significations. […] Le symptôme est donc une entité sémiotique à double face : entre l’éclat et la dissimulation, entre l’accident et la souveraineté, entre l’événement et la structure. C’est pourquoi avant tout il se présente en tant que “signe incompréhensible”, comme dit encore Freud […], alors que son existence visuelle s’impose avec tant d’éclat, d’évidence, voire de violence.” DIDI-HUBERMAN Georges, Devant l’image, p. 307-308, Éditions de Minuit, Paris, 1999..

Ce n’est qu’en prêtant l’oeil à ces instants où la représentation est effacée par l’action même de ce qui la rend possible (la lumière modifiant la surface chimique de la pellicule, via le dispositif optique) que nous pouvons comprendre les rapports entre le Verbe, la chair et la lumière au delà d’un symbolisme sulpicien – avec lequel la série n’hésite d’ailleurs pas à jouer. Permettons-nous de citer à nouveau longuement Georges Didi-Huberman : « L’incarnation du Verbe, c’était l’accès du divin à la visibilité d’un corps, c’était donc l’ouverture au monde de l’imitation classique, la possibilité de faire jouer les corps dans les images de l’art religieux. Mais c’était tout aussi bien une économie sacrificielle et menaçante portée envers les corps et donc une ouverture dans le monde de l’imitation, une ouverture de la chair pratiquée dans l’enveloppe ou la masse des corps. Telle serait la dialectique élémentaire mise en acte avec l’invention chrétienne du motif de l’incarnation : quelque chose qui, dans un sens, doublerait le grand tissu de l’imitation classique où les images font parade ; quelque chose qui, dans un autre sens, ferait déchirure au centre du même tissu. » [1212][1212] DIDI-HUBERMAN Georges, opus cité, p. 222.

S’il s’agit en l’occurrence d’images non mécaniques, cela n’en résonne pas moins avec ce qu’André Bazin appelait l’« ontologie de l’image photographique », à laquelle le cinéma (ou la télévision) donnent leur animation (en se référant, pour Bazin peut-être plus que pour aucun autre, à l’étymologie latine, “anima“, “âme”). Bazin lui-même fait d’ailleurs un célèbre rapprochement entre la photographie et le Saint Suaire de Turin[1313][1313] BAZIN André, « Ontologie de l’image photographique », Qu’est-ce que le cinéma ?, p. 9-17, Le Cerf, Paris, 2002.. À suivre son argument, et bien qu’il ne le formule pas en ces termes, celle-ci produirait des images acheiropoiètes (non faites de main d’homme), « bénéfici[ant] d’un transfert de réalité de la chose sur sa reproduction. »[1414][1414] Opus cité, p. 14. Selon une expression qui peut surprendre, Bazin qualifie même la photographie d’ « image naturelle du monde »[1515][1515] Cela semble renvoyer assez directement au Fils, image naturelle du Père. Nous laissons en suspens les implications complexes d’un tel rapprochement., avant de poursuivre : « l’existence de l’objet photographié participe […] de l’existence du modèle comme une empreinte digitale. »

Dans ce qu’il écrit comme dans ce qu’il occulte, André Bazin semble offrir une version contemporaine des légendes chrétiennes concernant l’image. « L’image non faite de main d’homme retient les traits du Christ par l’effet d’une production spontanée, directe ou indirecte, mais toujours sans agent […]. »[1616][1616] MICHAUD Philippe-Alain, Le peuple des images, p. 19, Desclée de Brouwer, Paris, 2002. Quel est le rapport avec la lumière ? Aucun, et c’est justement cette absence qui nous semble révélatrice. Dans sa comparaison avec la peinture, Bazin en restera toujours au niveau de la représentation, sans jamais évoquer les causes matérielles de l’image : le pigment de couleur, la lumière [1717][1717] Et s’il parle d’objectif, c’est pour insister sur sa neutralité, son “objectivité” – comme si l’optique n’avait aucun rôle dans la production des images.. En ce sens, la photographie est comme l’image d’Édesse. Caché dans une grotte avec une lampe, un linge imprégné du visage du Christ fut redécouvert des années plus tard. « La lampe était toujours allumée devant elle. Non seulement l’image était intacte, mais elle s’était imprimée sur la face interne de la tuile qui la masquait. »[1818][1818] Pour plus de précisions, opus cité, p. 16-19. Le fait que la lampe ne s’est pas éteinte semble indiquer qu’elle n’est pas un simple objet matériel, cause d’un « vulgaire » transfert. Comme l’image de Camulia (un linge portant le visage du Christ, sec bien que trouvé dans une fontaine), ces images sont miraculeuses car elles résolvent la contradiction entre une relation directe (corps / image) et la présence d’un « intermédiaire », d’un agent (eau, lumière), en lui conférant une présence non efficiente. C’est précisément parce que l’eau et la lumière sont là mais ne servent à rien, qu’il y a preuve d’un miracle. Pour Bazin, le cinéma est ce miracle sécularisé où le divin, nommé réel, se transfère tel qu’en et par lui-même sur la pellicule.

Ce « à l’image de » idyllique (comme Adam avant le pêché originel, à l’image de Dieu) supporte d’autant mieux que l’image soit « floue, déformée, décolorée »[1919][1919] BAZIN André, opus cité, p. 14. qu’il n’envisage jamais le drame de la chair et le terme de l’incarnation, la Passion. Pourtant, « les arts visuels du christianisme ont cherché aussi à imiter le corps christique […] en imitant, par-delà les aspects du corps, le procès ou la « vertu » d’ouverture pratiquée une fois pour toutes dans la chair du Verbe divin. »[2020][2020] DIDI-HUBERMAN Georges, opus cité, p. 222. Il convient donc d’envisager aussi l’image cinématographique dans cette déchirure fondamentale, dans le lien profond qu’elle noue avec une chair meurtrie et ouverte. La « vocation » mimétique de l’image mécanique pourrait ainsi être renversée : celle-ci est d’abord et avant toute figure un jet de matière (photons, etc.), à travers un dispositif optique, sur une surface sensible, et son dévoilement par développement et projection. C’est cette matière-là, violente, brûlante, éruptive, qui lui donne chair, jusque dans la défiguration.

Un autre corps défiguré par la lumière (traversée autant que la traversant), celui de Becky, au moment où elle s’apprête à annoncer à sa mère qu’elle est enceinte.

Ainsi commence donc cette scène, dont l’objet pourrait être non de produire un « corps collectif », total, organisé et fermé, mais une chair commune, meurtrie et ouverte, vivante. La parole du coach Taylor ne glorifie pas le corps sportif[2121][2121] Dans un Texas profondément imprégné et structuré par les religions, il n’est guère possible de ne pas faire le parallèle entre les discours du prêtre et du coach, la parole sacrée et profane – moins sans doute sur le fond que sur la forme de l’allocution, sa ritualisation. Il n’est ainsi pas rare, notamment dans la cinquième saison, qu’une prière de l’équipe se conclue par une exhortation à « botter le cul » des adversaires. Tami Taylor est un autre personnage porteur de parole de par ses fonctions (conseillère puis directrice-adjointe dans un lycée, épouse du coach et mère), intéressant en ce qu’il se trouve au point de tension du public et du privé, du conseil « social » et de l’écoute empathique (cf la question de l’avortement).. C’est à partir de la chair blessée de Jason Street – jeune athlète prometteur devenu paraplégique suite à un choc lors d’un match – qu’il recrée le commun entre les joueurs, et entre ceux-ci et leur famille. Puissance d’incarnation de la voix, qui actualise par l’évocation l’image et la chair d’un frère, d’une mère, afin que l’équipe se refonde sur la déchirure fondamentale (l’accident se produit, pour rappel, au premier épisode – le personnage ne retrouvera jamais l’usage de ses jambes). C’est par là, par ce qui de l’image et du corps s’est déchiré et se déchire sans cesse, qu’il y a incarnation. La plaie ne se referme pas : elle est ce qui fonde le commun, ce qui ne se partage pas mais fonde tout partage. Et la parole, si elle rassemble, ne le fait qu’à partir de cette plaie.

Nous insistons, certes, mais il faut le dire : c’est précisément pour cette dimension tragique de la chair dans une série ayant comme sujets le sport, le corps adolescent et la vie dans une petite ville, que FNL est, à tous les sens du terme, passionnant. Encore et toujours, la “chair commune” se déchire, s’ouvre à l’Autre, sans jamais se clore dans le mythe de l’identité. Si l’efficacité sportive est sans nulle doute la conséquence d’une “incorporation”, d’un faire-corps globalisant, la série se construit sur la tension permanente entre chair et corps, ouverture et totalité – ce qui en fait aussi un lieu “politique”. Ainsi, l’équipe devra faire face – pour ne prendre que des sujets massifs – au racisme ou au sexisme, et la ville même se trouvera, suite à un nouveau découpage de la carte scolaire, divisée selon des critères de compétences sportives, de classes et de races. Les deux séquences qui concluent cette saison ne sont d’ailleurs rien d’autre qu’une parade – soit le moment de cohésion et d’incorporation – puis les adieux de l’équipe au coach[2222][2222] Dans les vestiaires, ce qui ne peut que faire songer à une mise en miroir de la séquence analysée.. “Texas forever”, certes, mais à la manière dont les ouvriers revenus du Viêt-Nam entonnent “God bless America” à la fin de The Deer Hunter (Michael Cimino, 1978)[2323][2323] Entre la première occurrence, dans le pilote, et la dernière, dans l’ultime épisode, cette formule de Tim Riggins, l’un des joueurs et des personnages principaux, est devenue bien moins affirmative. Le “forever” résonne presque comme un “malgré tout”. En outre, FNL n’oubliera jamais la guerre d’Irak, même une fois la paix déclarée..

L’événement lumineux se poursuit en échos moins troublants, mieux définissables, mais apparaît comme le principe dont procèdent les rayons, sphères ou autres”point-sources” qui traversent cette fin de saison. Depuis la brutalité de la lumière (artificielle) jusqu’aux rayons (solaires) qui viennent frapper l’objectif au moment de la victoire, un parcours lumineux aura été tracé. Peut-être pourrait-on voir là, dans cette dernière image, la vraie manifestation divine, le vrai miracle. Dieu sans doute préfère le soleil à un quelconque halogène[2424][2424] Jacques Aumont parle d’une “longue coagulation métaphysique, en Occident, autour de la métaphore de la lumière solaire comme lumière divine”. AUMONT Jacques, L’attrait de la lumière, p. 25, Yellow Now, Crisnée, 2010.. Ce serait pourtant ne pas voir comment se tissent dans toute la série le sacré et le profane, la lumière naturelle et artificielle, le sublime et le trivial d’un sport qui est le lieu commun de Dillon, Texas.

Fantasmes (saison 5, épisodes 12 : Texas Whatever)

Les plaies, coupures ou déchirures dont nous parlons ne seraient-elles pas au final les symptômes visuels d’effets dramatiques ou narratifs visant à relancer périodiquement une machine dévorante, la fiction télévisuelle ? Quoi de mieux, en effet, qu’une rupture amoureuse ou le départ d’un personnage pour produire un pic dans un récit qui doit savoir ménager ses effets, se construire sur le long terme ? Fidèle aux principes de la fable définis par Aristote, qui privilégiait le muthos (la rationalité de l’intrigue) sur l’opsis (l’effet sensible du spectacle)[2525][2525] Cf RANCIERE Jacques, La Fable cinématographique, p.8, Le Seuil, Paris, 2001., la série trouverait donc là des manières de nouer et dénouer les multiples fils qui constituent sa trame globale – le travail de la lumière venant illustrer un moment d’intensité. À cela, il y a semble-t-il deux manières de répondre : en s’attachant à la série elle-même (dans sa façon de faire récit et image), ou à la manière dont il est possible de la constituer en objet de regard et d’étude.

Ce second aspect est affaire, au sens fort, de point de vue. Se place-t-on selon un ordre transcendant, qui règle les écarts (narratifs, figuratifs, etc.) en vue d’un dessein, d’une résolution finale ; ou selon un ordre immanent, qui s’interroge sur ces écarts et en accueille l’effet sensible d’abord pour lui-même ? D’un côté, nous produirions une mise en boîte (de l’épisode à la saison, et de la saison à la série) – de l’autre, une ouverture à un jeu d’échos, de résonances contrariées et de ruptures, d’évènements. Pour le dire autrement, il y aurait un arc (narratif) et des flèches – sans oublier la chair dans laquelle elles s’enfoncent. Cette distinction n’a cependant rien d’évident et, comme « face » à une anamorphose, il y a à penser, en une oscillation permanente, la « tache » et le « motif ». La fin de la saison 5, l’ultime de la série, offre le lieu idéal pour envisager cette dialectique.

La conclusion de la saison 3, dont les créateurs de FNL ne savaient si elle serait temporaire ou définitive, était marquée par une coupure topographique. Comme nous l’avons déjà évoqué, une reconfiguration de la carte scolaire de Dillon produisait les conditions d’émergence d’une nouvelle équipe de football (ce qui allait devenir l’un des objets de la saison 4 et 5). La ville se réinventait alors selon un partage entre « west » et « east », qui recouvrait notamment des aspects sociaux, économiques et raciaux. Ce geste tenait sans nul doute du pari, du jet de dés. Comment une série peut-elle garder sa cohérence en changeant d’environnement et nombre de ses personnages ? N’est-ce pas ce qui la constitue en propre, bien avant toute considération formelle[2626][2626] Malgré l’intérêt croissant qu’elles suscitent depuis déjà quelques années, les séries sont encore avant tout discutées pour leurs thèmes ou leurs histoires – et le plaisir du spectateur naît de cette intimité prolongée avec des personnages. Sur le pari du changement, The Wire (2002-2008) constitue évidemment une référence, puisqu’elle aura varié de focalisation à chaque saison.? Et, en même temps, il fallait bien, pour des raisons économiques, permettre à de nouveaux spectateurs de prendre le train en marche, sans lasser les anciens[2727][2727] FNL n’a jamais connu un réel succès. C’est à ce moment-là qu’elle passe de NBC à DirecTV.. Il nous semble pour notre part que cela s’inscrit d’une manière plus essentielle dans le cheminement de FNL, dont la dynamique pourrait être définie comme la tension entre incorporation et incarnation à partir d’une blessure, d’une déchirure fondatrice. La question est existentielle et politique, métaphysique si l’on veut : il s’agit des rapports entre soi et le groupe, l’individu et le collectif, le particulier et le commun, l’un et le multiple (sans perdre de vue la dimension historique de telles notions, qui ne se recoupent pas – et dont aucune n’est propre à définir seule ce dont il est question).

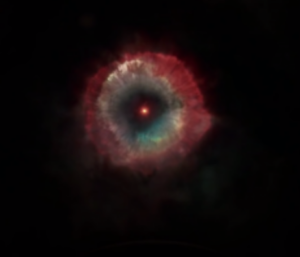

La lumière qui avait brûlé, découpé, déchiré l’image jusqu’à la plaie pourrait-elle devenir un baume, une puissance de réconciliation ? Il nous semble que ce problème est travaillé dans l’image même par les métamorphoses d’un motif géométrique, une sphère lumineuse bleutée[2828][2828] Nous renvoyons à ce qu’écrit Nicole Brenez sur d’autres sphères lumineuses, rouges celles-ci, même s’il n’est pas fait usage dans FNL de filtre : “La violente sphère rouge qui accompagne Cosmo [dans le Meurtre d’un bookmaker chinois] est d’abord le produit d’un phénomène optique que la cinématographie avait déjà en partie formalisé, la diffraction. Techniquement, il s’agit d’un projecteur invisible dont la lumière frappe dans l’objectif de la caméra, objectif muni d’un filtre rouge qui colore l’ensemble de la séquence du night-club, provoquant ainsi l’émergence de ce halo dont la taille considérable et la frontalité occultent et l’origine et le faisceau ; le cône de lumière blanche se transforme en sphère autonome rouge, flottant librement dans l’espace.” BRENEZ Nicole, “Couleur critique“, in AUMONT Jacques (sous la direction de), La couleur en cinéma, Paris/Milan, Cinémathèque française/Mazzotta, 1995.. Contrairement à Nicole Brenez dans son analyse du “bouclier cosmique”, la couleur de ce phénomène lumineux nous intéresse moins que sa forme. Le bleu permet néanmoins d’envisager une continuité entre ces diverses manifestations – il y a échos -, et il donne corps à la lumière. La consistance des sphères varient en effet selon l’intensité de la couleur, jusqu’à se détacher de la source et devenir un “objet” – le soleil paradoxal d’une nuit où s’éprouve la tentation de clôture et de perfection définitives.

La nuit du soleil bleu, donc. En raison de coupes budgétaires concernant l’éducation, il n’y aura plus à Dillon de financements que pour un programme sportif. L’enjeu est clair : l’une des deux équipes va disparaître. Après une campagne de lobby intensif, les Panthers sont désignés comme vainqueurs par les autorités locales, malgré l’accession en finale des Lions. La décision vient d’être rendue. Des klaxons et des clameurs se font entendre au loin, tandis qu’Eric et Buddy Garrity (Brad Leland) se retrouvent au bord du terrain des Panthers. Buddy, concessionnaire automobile et sommité locale quelque peu déchue, soutien financier de West puis d’East Dillon et passionné de football, joue son rôle favori de magouilleur. Il imagine, tente de persuader. S’il gagnait la finale (qui a lieu à l’épisode suivant, le dernier), Eric se verrait offrir par ceux qui l’ont évincé le poste de coach de cette super-équipe alliant l’argent et l’équipement des Panthers à la valeur sportive des Lions. Rien, alors, ne pourrait l’empêcher de remporter son troisième titre en cinq ans. Il accomplirait le rêve de tout coach, entrerait dans l’histoire de son sport et prendrait sa revanche. “You’re a son of a bitch…” Buddy sourit.

La piste d’une synthèse finale, d’une clôture narrative définitive par la résolution de tous les conflits, est donc clairement exposée. Le cercle, figure géométrique considérée comme parfaite, pourrait en être le symbole : la boucle se boucle, tant au point de vue narratif que figuratif. La lumière se régule, cesse de défigurer l’image pour former une figure propre. Eric refusera la proposition. Lui et Tami déménageront, loin du Texas, afin qu’elle puisse répondre à l’offre qui lui a été faite d’un nouvel emploi. La possibilité du consensus est donc de nouveau contredite par l’émergence d’un dissensus qui retravaille les représentations et les places attribués à chacun, ici selon le sexe et le genre. Tami s’émancipe de sa position de “femme de coach”, gagne son indépendance en confrontant Eric à ses préjugés. Mais dire cela n’est encore rien saisir de la puissance de cette apparition. Dans les deux plans d’ensemble où le soleil bleu est présent, en début et fin de scène, la lumière parait se brancher directement, à la fois par son éclat et sa position dans le plan, sur le désir des personnages. Si la caméra en est la cause matérielle (et en tant que tel, il n’existe que pour le spectateur), il semble également visible pour les personnages, pris dans sa contemplation. Il est même, supposons-le, le fruit de leur projection fantasmatique.

Il s’agirait alors de l’envers de la lumière défigurante qui fondait l’incarnation : une lumière-figure, “énorme symptôme”[2929][2929] Pour reprendre, dans le texte déjà cité, une expression de Nicole Brenez. d’un désir d’incorporation, qui ne donne pas à voir mais se donne à voir et absorbe ceux qui la contemplent, menaçant de les engloutir dans sa fausse profondeur bleutée. Le soleil qu’il n’est pas possible de fixer devient soudain, négativement, l’objet du regard. C’est à la fois simple et bouleversant. Deux types, dans la nuit, s’inventent un destin, rêvent par-delà les mots leur grandeur prochaine jusqu’à affecter l’image et le réel. Délire cosmique, où l’espace d’un instant l’on se prend pour dieu – Prométhée volant le feu du soleil pour le remettre aux Hommes. Mais cette gloire est fausse, et le désir de totalité une illusion destructrice. Il n’est pas plus possible de regarder le soleil que Dieu en face – si cela semble permis, c’est l’oeuvre du diable (un diable en l’occurrence “humain, trop humain”, Buddy). Ce n’est sans doute pas un hasard si, à l’épisode précédent, un autre halo bleu “sacrilège” surgit alors que Billy Riggins passe du déni de l’explosion de la cellule familiale au délire de sa recomposition par son propre sacrifice. De fait, il n’est pas le Christ, ni même son frère – qui a accepté d’aller en prison pour lui, afin qu’il puisse être présent à la naissance de son enfant et former une famille[3030][3030] La famille ici ne se limite pas aux liens du sang, et ceux-ci ne sont pas une raison suffisante. Elle est une dynamique faite de rapprochements, d’entraide, de déchirure, qui trouve sa confirmation par la parole : “You’re [part of the] family“. -, et il ne peut que singer une posture. Le cercle lumineux, du cocon à l’auréole se fixant un instant sur sa tête, figure là encore un fantasme de totalité qui passe aussi par l’image : que celle-ci soit le lieu d’une pure identification de et à soi. Or, “toute image est image d’un autre, même dans l’autoportrait.” Comme l’écrit encore Marie-José Mondzain, “l’image est foncièrement irréelle, c’est en cela que réside sa force, dans sa rébellion contre toute substantialisation de son contenu. Incarner, c’est donner chair et non pas donner corps. C’est opérer en l’absence des choses. L’image donne chair, c’est-à-dire carnation et visibilité, à une absence, dans un écart infranchissable avec ce qui est désigné.”[3131][3131] MONDZAIN Marie-José, L’image peut-elle tuer ?, p. 34 et 37, Bayard, Paris, 2002.

En prenant couleur (“carnation”) et forme, la lumière se joue du désir des Hommes et leur fait miroiter le mirage d’une réconciliation complète, d’un monde sans reste et sans écart où chacun aurait sa place, y compris dans le sacrifice – un monde d’après le Jugement Dernier, débarrassé de toute histoire. Lumière eucharistique, en somme, contre lumière de l’incarnation. Mais la beauté de cette invention figurative est d’être défaite par elle-même. La scène suivant la discussion d’Eric et Buddy se déroule sur le terrain des Lions. Cette même nuit, quelques joueurs s’y retrouvent. Ils boivent des bières, se font des passes, se souviennent de ce qu’ils ont traversé et imaginent ce qui les attend – la finale, et la fin de leur équipe. Ils arrachent alors quelques carrés de pelouse – c’est à eux, c’est ce qu’ils ont gagné, rien de plus : une part de ce commun non clos, toujours ouvert. Le soleil bleu qui trônait dans le ciel des hommes se métamorphose dans celui des adolescents : les sphères prolifèrent, voilent le visage, se fondent à la chair, se défigurent en laissant surgir une plaie lumineuse. Le soleil bleu se crève d’un plan l’autre, et s’il se reforme par un zoom dans le dernier – alors qu’ils crient leur espoir de gagner -, ce n’est que comme un horizon vite dissolu, à peine formé – un fantasme, en effet. Ils le savent, le sentent, ne s’en font pas une illusion.

Ce n’est pas là l’une des moindres beautés de cette série qui aura fait de la lumière un événement sensible, une matière à penser, et décidé de s’achever sur le suspens de ce qui n’était ni un slogan, ni un cri de ralliement, mais une promesse toujours relancée :

“Clear eyes, full heart…”

Producteurs exécutifs : Sarah Aubrey, Peter Berg, Brian Grazer, Jason Katims, David Nevins.

Diffusée sur NBC et DirecTV, entre le 3 octobre 2006 et le 9 février 2011.