Making a Murderer, Moira Demos & Laura Ricciardi

Série-Télé-Réalité

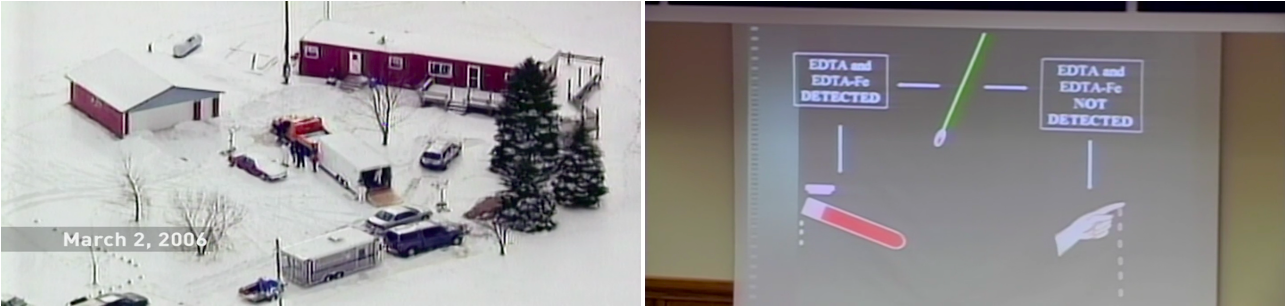

Après 18 ans d’incarcération, un test ADN innocente Steven Avery du viol pour lequel il avait été condamné en 1985. Deux ans après sa libération, il est à nouveau accusé et condamné pour le meurtre d’une jeune femme, Teresa Halbach, retrouvée morte dans la casse automobile de la famille Avery. La majeure partie de la série de Laura Ricciardi et Moira Demos, produite par Netflix et disponible en ligne depuis décembre 2015, est centrée sur le second procès, au cours duquel les avocats de la défense tentent de prouver que la Police du Comté de Manitowoc a construit de toutes pièces les éléments à charge. Les deux réalisatrices ont filmé, à partir de 2003, de très nombreux entretiens avec la famille et les proches de Steven Avery ainsi qu’avec ses avocats. Ces témoignages sont montés en alternance avec des plans tournés à l’intérieur du tribunal, ainsi qu’avec des images produites par la police, dans les salles d’interrogatoire et lors de fouilles réalisées sur le terrain de la famille Avery.

Les dix épisodes de Making a Murderer proposent un rapport pluriel au récit en conjuguant la minutie et l’exhaustivité du travail en archives, la construction d’une narration polyphonique et l’enchaînement fiévreux des événements qu’implique le format sériel. Jusqu’à présent, les débats les plus houleux engendrés par ceux-ci ont néanmoins plutôt porté sur l’innocence de Steve Avery, c’est-à-dire sur les rouages juridiques de l’événement, que sur la mécanique propre à la série. Pourtant, notre jugement des faits est largement déterminé par la structure signifiante du montage ainsi que par la mise en collision des images et des discours.

Making a Murderer frappe d’abord par sa manière de tramer matériaux journalistiques et archives audiovisuelles. La série revendique une neutralité proche de celle du témoignage ou de l’information à chaud, à laquelle n’aurait pas encore été adjoint de connotation partisane. Elle renoue ainsi avec le fantasme d’une information sans vecteur ni couleur. Pourtant, la récurrence des « Breaking News » s’inscrit bientôt dans un discours argumentatif. Le phénomène judiciaire et médiatique parallèle à l’enquête relève en tant que tel de la chronique, du rendez-vous quotidien ou hebdomadaire, et donc d’une mise en spectacle du procès. De nombreux plans sont extraits de journaux télévisés, et la narration de la série se cale ponctuellement sur la parole de présentateurs ou de speakerines. Dans le cadre de ces journaux, « Steven Avery » constitue une rubrique en tant que telle, et chaque Newsflash en ouvre un nouveau chapitre. Dans cette perspective, l’affaire est perçue et traitée au même titre qu’une « actualité brûlante ». La place du spectateur de la série rejoint celle du téléspectateur, avide de découvrir l’évolution de l’affaire.

Au fil des épisodes, la frénésie s’éteint cependant et les événements se solidifient dans le théâtre du tribunal. La série s’élabore alors selon une joute judiciaire, autour de procédures et de propos très codifiés. Une inertie s’installe, trouvant sa source dans la rigueur des discours juridiques et l’organisation de la parole dans un tribunal. Cela n’est pas sans provoquer parfois une certaine lassitude : tel personnage avance une information qui n’est plus une surprise, celle-ci nous ayant été révélée trois épisodes plus tôt – de fait, le processus pénal implique un retour perpétuel aux faits et aux informations.

Lorsque Steven Avery est accusé une seconde fois, il disparaît aux yeux des deux réalisatrices. C’est un personnage invisible puisque placé à l’écart du public, dans un centre de détention. Ses prises de parole nous parviennent alors toujours selon les mêmes modalités. Par téléphone, il proclame son innocence, son dépit ou sa résolution : « Ils n’ont rien » ; « je n’arrive pas à y croire » ; « c’est difficile » : trois ou quatre types d’idées se répètent. La rigueur narrative initiale prend une toute autre valeur en perdant son objectivité annoncée. En empruntant des règles de discours extérieures à elle (l’organisation de la parole sous serment dans un tribunal), la série retrouve l’inertie et l’impuissance ressentie par le clan Avery. C’est d’ailleurs le but de Making a Murderer que de dénoncer l’engourdissement du processus judiciaire. Tout le jeu de révélations logiques construit par la défense, qui consiste à montrer la façon dont Steven Avery a été piégé par les officiels du Comté de Manitowoc (et donc à produire des preuves comme des révélations), n’est que secondaire par rapport à l’organisation d’un sentiment d’immobilisme généralisé.

C’est l’une des dimensions les plus critiquées de la série que de ne présenter qu’une partie des faits[11][11] Voir, notamment, l’article du New Yorker, mais aussi la réponse du procureur Ken Kratz à la série, publiée dans le New York Times. – les réalisateurs de Making a Murderer sont même considérés par certains comme des avatars de la défense. Dans une certaine mesure, cela semble vrai : la parole non-judiciaire revient essentiellement aux membres de la défense, qu’il s’agisse des parents de Steven Avery ou de ses proches, voire de ses avocats lorsqu’on les filme hors du cadre de la plaidoirie. Finalement, pour les créatrices de la série, il ne s’est pas tant agi de revenir froidement sur les faits que de rapporter les personnes à des types bien identifiables – la famille éplorée, les avocats-justiciers, les policiers crapuleux, etc.

C’est dans cette mesure que Making a Murderer constitue petit à petit son paysage romanesque. Tout le travail de la série consiste ainsi à créer les conditions de la familiarité propre à l’environnement d’une série de fiction. Lors du second procès, des séquences nous présentent par exemple les deux avocats de Steven Avery étendus sur un canapé. Ils ont quitté leur costume-cravate, leur parole n’est plus aussi rigide qu’à la barre, et ils s’adressent à la caméra avec le même aplomb et le même ton que lorsqu’ils échangent entre eux : la conversation implique une familiarité profonde avec l’entité qui filme. Dès lors, il ne s’agit plus seulement de documenter des phénomènes externes comme les rouages du procès, mais de s’impliquer dans une proximité quasi-affective avec les membres de la défense.

A travers ces moments informels, les deux hommes deviennent peu à peu des personnages avec lesquels nous avons une certaine intimité. Nous pouvons donc reconnaître certains codes dramatiques associés au spectacle télévisé usuel : la série n’est pas uniquement policière, elle est aussi romantique, puisque des couples se constituent (les avocats) tandis que d’autres se défont (Steven Avery et sa femme ; puis il trouve une nouvelle compagne, avec qui il développe une relation amoureuse depuis le pénitencier).

Les témoignages intimes des proches et la construction des figures dotent la série d’un double statut : à la fois archivante (montage de matériaux d’archives) et productrice (de ses propres images). Le passage du temps est sensible dans la confrontation de ces deux dimensions, marquée d’un côté par les trames hétérogènes des plans de journaux télévisés produits sur plus de vingt ans, et de l’autre par la stabilité des images tournées par les réalisatrices. Le grain des images d’archives, de la VHS baveuse à la précision numérique, permet de suivre une histoire des techniques de prise de vue sur trois décennies. Cette modification progressive de la matière des images constitue un pan du discours de Making a Murderer : la force de la série est de s’inscrire dans un temps atrocement long. C’est la cruauté du temps qui passe qui constitue la donnée fondamentale de la série, et c’est également une source de son romanesque. Ainsi était-il nécessaire d’assumer l’hétérogénéité des matériaux audiovisuels d’archives.

S’élabore de cette manière une logique temporelle en pente vers le présent : tout afflue vers l’actualité. D’abord, à travers la nature et la texture des images d’archives : les années 1980-1990 s’efface progressivement, le numérique remplaçant l’analogique. Ensuite, par le passage du temps sur les visages des « alliés » de Steven Avery (sa famille, ses avocats). Enfin, par le fait que le sentiment insoutenable entretenu par la série ne trouve pas de résolution à la fin de la saison. Puisqu’un sentiment de frustration persiste face à l’illégitimité de la situation, la série se prolonge de façon nécessaire dans des actes et des discours de société (articles de journaux, pétitions pour une grâce présidentielle, réponse officielle de Barack Obama[22][22] Article de The Independent (05/01/2016).) qui perpétuent virtuellement Making a Murderer.

Ces réactions en chaîne constituent en tant que telles de nouveaux événements, de nouvelles images journalistiques : tout cela offre en puissance le matériau d’une prochaine saison. On pouvait pourtant penser que la saison 1 avait pour finalité d’épuiser son sujet en suivant le procès jusqu’au verdict, puis en montrant que toute possibilité de recours était verrouillée par le système judiciaire. En réalité, un second discours va grandissant, qui naît d’un sentiment de frustration et dilate considérablement les frontières de la série : les spectateurs, en réagissant voire en prolongeant le combat d’Avery, constituent la matière d’une saison supplémentaire. À l’ère où l’on « consomme » des séries jusqu’à la frénésie, ce geste semble lié non seulement à un idéal éthique, mais aussi à la frustration d’une première saison irrésolue. Cela n’est pas sans rejoindre une certaine logique contemporaine où se lie le spectacle télévisé et la réaction du téléspectateur. Dans Cinéma contre spectacle, Jean-Louis Comolli interrogeait « le nouveau modèle de spectateur mis au point à la télévision par le formatage et la publicité, […] informé, actif, voire suractif, […] pris dans une série compulsive de ”passages à l’acte” »[33][33] COMOLLI Jean-Louis, Cinéma contre spectacle, Verdier, Lagrasse, 2009, p. 119.. En cela, cette série-télé est aussi un dispositif de télé-réalité se nourrissant de l’implication de ses spectateurs. Les recours en justice et pétitions que l’on pouvait prendre pour autant de réactions externes au récit de Making a Murderer, en rupture avec l’injustice dévoilée par les réalisatrices, constituent en réalité le pur prolongement de la série.