Marges capitales

Faith Ringgold, Thomas Pynchon, James Benning

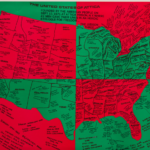

1972 – The United States of Attica, Faith Ringgold [11] [11] L’exposition Faith Ringgold, Black is beautiful avait lieu au musée Picasso du 31 janvier au 2 juillet 2023.

The United States of Attica, Faith Ringgold, 1972

En 1972, la peintre américaine Faith Ringgold déclare en une œuvre subversive la naissance des États-Unis d’Attica fondés en lieu et place des États-Unis d’Amérique. La carte peinte affirme l’existence d’une nation parallèle, une nation de douleurs et de combats s’opposant aux récits étatiques. De la carte officielle des États-Unis, elle conserve la morphologie et le découpage en 50 états, en revanche elle la divise en quatre rectangles égaux, deux verts et deux rouges en contrastes vifs. L’étendue cartographiée est griffonnée en tout sens de comptes morbides : ceux des guerres, de l’esclavage, de massacres, de violences étatiques et racistes diverses commises à travers les âges sur ce territoire (« Esclavage 1492-1863 40 000 000 de morts », « APACHE NAVAHO COMANCHE « La longue marche», 4000 exilés, des milliers meurent en chemin », « Grève de mine à charbon 22 juin 1922 34 morts »)[22] [22] Nous traduisons depuis l’anglais de quelques-unes de ces inscriptions. . La saturation manuscrite d’événements traumatisants n’est jamais qu’une ébauche de remplissage, un rappel fragmentaire à la visibilité des figures martyres, comme l’indique la légende en majuscule en bas de la carte « CETTE CARTE DE LA VIOLENCE AMÉRICAINE EST INCOMPLÈTE, VOUS ÊTES PRIÉS D’EN COMPLÉTER LES MANQUES ». La carte peinte est moins une œuvre figée qu’un outil pour la pensée, un mémo pour le combat. L’autre légende en haut justifie : « FONDÉS PAR LE PEUPLE AMÉRICAIN LE 13 SEPTEMBRE 1971 À LA PRISON D’ATTICA N.Y. OU 42 HOMMES ONT PERDU LA VIE DANS UNE LUTTE HÉROÏQUE POUR LA LIBERTÉ ».

En septembre 1971, l’assassinat du militant noir américain George Jackson par des matons de la prison d’Attica déboucha sur une mutinerie d’ampleur. Les détenus de la prison prirent en otage les gardes et des civils pour protester contre leurs conditions de détention inhumaines et le racisme du système carcéral américain [33] [33] « Nous sommes des ÊTRES HUMAINS ! Nous ne sommes pas des bêtes et n’acceptons pas d’être traités et brutalisés comme tels. […] Nous avons exprimé des revendications qui nous rapprochent du jour où ces institutions carcérales, qui ne sont d’aucune utilité pour le peuple américain et servent uniquement à ceux qui voudraient asservir et exploiter la population d’Amérique, disparaîtront enfin. » (Wikipédia) . Avec l’accord du gouverneur Rockerfeller l’armée lança un assaut meurtrier contre les mutins. Depuis des massacres d’Indiens à la fin du XIXème siècle le territoire américain n’avait pas connu d’événement si sanglant.

L’acte de naissance des États-Unis d’Attica est donc un massacre et son héritage la mémoire de l’ensemble des actes racistes, impérialistes et misogynes isolés ou systématisés ayant eu lieu sur ce territoire ou à l’extérieur en son nom (guerre du Vietnam, bombes atomiques, entre autres). Ringgold renverse l’histoire, en détournant la carte qui est l’instrument du pouvoir par excellence elle met en exergue l’ignominie et la honte d’une violence perpétuelle[44] [44] « La cartographie demeure un discours téléologique, réifiant le pouvoir, renforçant le statut quo, gelant les interactions sociales à l’intérieur de limites bien tracées. Les processus cartographiques, mis en oeuvre par le pouvoir, consistent en actes délibérés, en pratiques de surveillance et en adaptations cognitives conforment aux valeurs et aux croyances dominantes ». GOULD Peter et BAILLY Antoine, Le pouvoir des cartes – Brian Harley et la cartographie, Economica, 1995, p.51. . À l’opposé du mutisme de la carte officielle ce double vivifiant est conçu comme la chambre d’écho de toutes les victimes de génocides, de lynchages ou de chasses aux sorcières, entre autres fantaisies meurtrières… Le murmure de ce peuple défunt et proliférant en fait le héros tragique d’un affrontement continu contre l’injustice et la domination. L’apparente souveraineté intemporelle d’une carte dissimule une infinité d’événements tumultueux, Faith Ringgold dévoile ces couches successives de combats dans l’idéal d’une convergence des luttes traversant les époques d’une même terre. Au diapason de positions anticoloniales et féministes dans lesquelles cette œuvre radicale trouve son souffle, entre douceur (ses ouvrages pour enfants) et horreur (sa variation sur Guernica par exemple, American People Series #20 : Die, 1967), les couleurs rouges et vertes renvoient au panafricanisme revendiqué par la peintre. Elles redoublent également les délimitations géographiques et la brutalité sous-jacente de leurs tracés arbitraires [55] [55] « Dans les étendues sauvages des anciennes terres indiennes d’Amérique du Nord, les délimitations tracées sur la carte étaient un moyen de s’approprier des terres aux dépens de ceux qui n’étaient pas familiarisés avec les méthodes de relevé géométriques et qui ne pouvaient les contester. Les cartes entraient dans le droit, acquéraient l’auréole de la science, et contribuaient à engendrer une éthique et une vertu liées à une définition toujours plus précise. Les tracés opérés sur les cartes excluaient autant qu’ils clôturaient. Ils déterminaient des hiérarchies territoriales selon la loterie de la naissance, les hasards des découvertes ou, de plus en plus, le mécanisme du marché mondial ». Idem. . Puisque l’enjeu est de montrer avec justesse ce qui agite ce territoire, l’opposition de couleurs exacerbées renvoie aux logiques racistes d’une ségrégation spatiale instituée : c’est tout le pouvoir de la peintre de répondre à la violence du monde par son propre chatoiement coloré, de se confronter à la réalité brutale pour en proposer le décollement salvateur.

1997 – Mason & Dixon, Thomas Pynchon

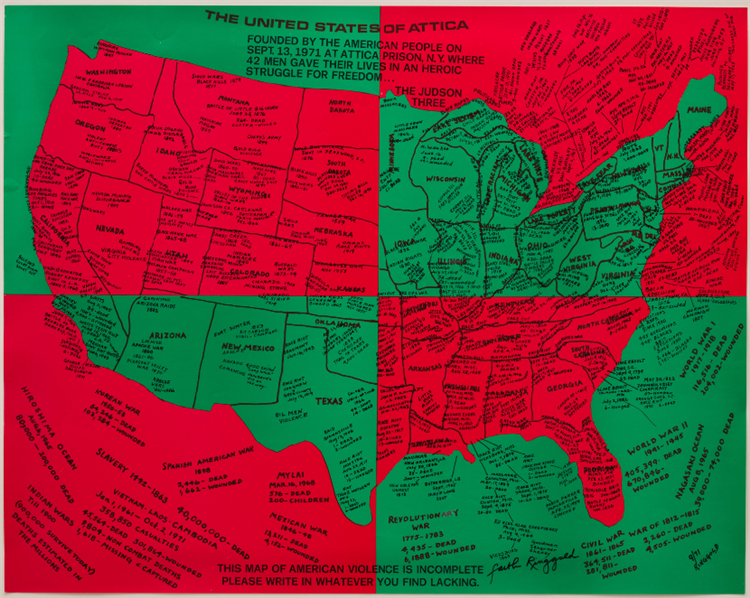

Carte de la ligne Mason et Dixon

En 1997, le romancier américain Thomas Pynchon publie Mason & Dixon, un roman fleuve d’aventure historique suivant les péripéties des astronomes anglais Charles Mason et Jeremiah Dixon. En 1763, dans la deuxième partie du roman, ils embarquent pour l’Amérique du Nord afin de tracer d’Est en Ouest une ligne rectiligne entre la Pennsylvannie et le Maryland. Cette épopée fantasmée est basée sur l’histoire de la ligne Mason & Dixon qui deviendra la ligne de démarcation entre les États du Nord et les États du Sud lors de la Guerre de Sécession. L’importance culturelle de ce tracé a traversé les époques, la destinée de nombreux esclaves en fuite s’y joua notamment. Pynchon rejoue l’aventure de ce tracé pour en inventer les détours, les spirales, les lignes de fuites, les zones blanches : toutes les fantaisies de l’espace qui déjouent le fantasme cartographique de la rectitude.

En une centaine d’épisodes, la prose chaloupée et truculente de Pynchon pénètre les arcanes des esprits de l’époque, les conflits théologico-politiques, l’impérialisme européen tentaculaire, la brume des tavernes, la métaphysique des étoiles, les frottements abrasifs des caractères et des croyances. Cette vaste brassée littéraire invente un monde dont le complot est la règle (des ficelles humaines ou surhumaines semblent agir en coulisse sur tout un chacun) et sur lequel plane le fantôme du génocide colonial. La densité vertigineuse de l’écriture de Pynchon élude le réalisme historique en y injectant une foule d’éléments surnaturels : chien qui parle, canard mécanique vivant, pommes de terre épaisses comme des granges. Autant de digressions délirantes qui ramènent l’écriture historique à sa nébulosité, à son glissement inarrêtable. L’inconfort constant du roman est aussi son grand charme : à chaque épisode, en chaque paragraphe, le livre menace de se dissoudre en un rêve vaporeux, parce que les niveaux de narration s’interpénètrent pêle-mêle et parce que l’univers déployé est habité d’un sens de la gravitation et des proportions plus que douteux. Un bricolage gargantuesque merveilleusement décrit par Pierre Pigot :

« Chez Pynchon, les personnages ne marchent jamais. Ils glissent sur le fond des phrases, se carapatent, se barrent, s’envolent, redébarquent, déboulent et repartent comme si on voyait tout ça par une caméra fixée au-dessus d’un trampoline (« Boing — salut — adios ! »). Ils prolifèrent sans arrêt, brefs et fulgurants comme des comètes, libres de tout état civil développé mais toujours avec un catalogue de vannes, de cris (le fameux « Ahrr ! » de Charles Mason, le « Yaaaaaaauggh ! » de DL Chastain), de blagues, de chansons ; et l’auteur lui-même, sa fameuse voix toujours présente en coulisse, de ne jamais se priver d’un petit commentaire pince-sans-rire[66] [66] PIGOT Pierre, Brève et insuffisante notule sur l’humour de Pynchon – Fric Frac Club, 2015. . »

Dans le 67ème épisode du livre, surgit un pays de Cocagne dont le degré d’existence pose question. Est-il visité par l’expédition composée des deux astronomes, d’Indiens, de trappeurs et d’autres êtres aux origines et aux fonctions incertaines ou apparaît-il en fantasme à un protagoniste ? Est-ce un mythe raconté au coin du feu ou un rêve sous opiacé ? Est-ce une fantaisie du narrateur (toute l’histoire du livre est censée être le récit qu’un protagoniste mineur de l’expédition fait à ses petits-enfants) ou une soudaine fabulation de l’écrivain qui ne cesse de contredire le tracé rectiligne d’une carte géographique ? Répondre à ces questions est sans intérêt mais les poser donne une idée des douceurs acidulées que le roman distribue à chaque page. Toujours est-il qu’apparaît à ce point du livre une terre magique dont le sol volcanique fait pousser des légumes géants qui donnent abri, travail et nourriture à ceux qui l’habitent. Cette contrée de l’opulence avec ces travaux et ces coutumes de vie qui n’obéissent plus aux lois quantitatives du monde ordinaire inquiète autant qu’elle fascine les astronomes.

« Dans cette vallée, les plantes, – les légumes, – grossissent énormément. De gros maïs. Chaque épi si lourd qu’un homme ne le peut soulever. De gros navets. Une équipe de six hommes pour n’en déterrer qu’un seul. De grosses courges. Assez grosses pour que plusieurs familles s’y installent en les mangeant, et s’y abritent tout l’hiver[77] [77] PYNCHON Thomas, Mason & Dixon, traduction Claro, Seuil, 2001, p. 649. . »

« Les graines sont entreposées dans des remises bâties dans ce but exprès, chaque cabane capable d’en abriter une, au mieux deux, pendant l’hiver. Au printemps, n’en planter que quelques-unes est une Tâche collective, aisément comparable à la construction d’une grange. La Pomme de terre de l’an dernier, qui repose dans l’immense cellier creusé sous le proche pâturage, est attaquée à l’herminette et à la hachette, puis transportée par charrettes à bras jusqu’à la cuisine pour être bouillie, cuite au four, ou frite d’autant de manières qu’il y a d’épouses munies d’une Recette personnelle. “Ce n’est rien ! s’écrie le jardinier en chef. Attendez un peu de voir la Betterave !” [88] [88] Idem, p.652. [99] [99] Le style adopté par Pynchon (et suivi par Claro dans sa traduction) est un pastiche d’écrits anglais de la fin du XVIIIème siècle. Cela explique les majuscules impromptues à certains noms communs. »

Parmi une infinité d’interprétations possibles, cette vallée prolifique offre symboliquement une doublure démesurée du monde aux Indiens. Aux peuples autochtones Pynchon accorde le gigantisme et l’opulence. À ceux qui furent bafoués, massacrés, exilés, enfermés et empoisonnés sans arrêt à travers les siècles, est allouée la miraculeuse terre de la profusion. Les rêves de quantités de ressources débordantes et de prospérité économique qui font du colon un massacreur et un gaspilleur pathologiquement atteint (dont nous héritons) sont transformés en don littéraire vers l’amérindien. Cette vallée maraîchère paradisiaque est insituable, incartographiable, elle échappe aux règles scientifiques des astronomes. L’invention de cette trouée géographique est, à l’instar de la carte de Faith Ringgold, un renversement de l’histoire. Un grossissement opéré au profit des victimes où, grâce à la magie fictionnelle, l’on découvre le centre magnétique d’une terre piétinée par les violences. Par le bonheur simple de la blague de betteraves grosses comme des montagnes :

« L’humour de Thomas Pynchon, c’est peut-être ça aussi : un humour de combat contre la violence du monde, une fausse incrédulité nécessaire pour continuer sa route sous les étoiles absentes, une innocence vive qui tente encore de survivre dans un univers qui ne cesse de se morceler en myriades de complots et d’injustices[1010] [1010] PINGEOT Pierre, Op. Cit. . »

« Et qu’est-ce qui est moins raisonnable, partout, – être prêt à engager les revenues d’une Vie sur un énorme quoique fini légume, ou sur une veine de charbon de taille semblable ? La Betterave, au moins, on la peut voir… [1111] [1111] PYNCHON Thomas, Op. Cit., p.652. ? »

2022 – Allensworth, James Benning

Carte de PLACE (2020)

En 2020, Benning proposait avec PLACE l’assemblage d’un film et de quelques objets dont une carte. L’exposition était construite autour de sept artistes d’art brut, des individus marginalisés par l’isolement, la pauvreté, l’internement. PLACE était ainsi conçu comme une traversée des États-Unis par sa marge la plus obscure. Le dernier plan du film cadrait un pétroglyphe attribué à une artiste indienne fictive. Benning choisissait la voie de la fantaisie pour amener l’attention finale sur une expérience indienne et féminine. Ce dernier plan obéissait à une perte des mesures : difficile de savoir si le dessin gravé dans la pierre faisait quelques centimètres ou plusieurs mètres. Ce vertige offert à notre regard, ce bouleversement de nos repères les plus ordinaires dit bien le projet esthétique et politique d’un travail tout en minutie. La révolution sensorielle est aussi une révolution politique. En miroir fascinant à la carte de Ringgold, Benning a proposé une carte muette des États-Unis pour l’exposition PLACE. Sept punaises blanches ressortent sur l’étendue américaine recouverte d’un noir continu, ce sont les lieux où vécurent les artistes invoqués dans le film. Quelques points mineurs, quelques marges capitales.

Diffusé entre autres à la Berlinale en février et au Cinéma du Réel à Paris en mars, le dernier film de James Benning capte dans le village fantôme d’Allensworth des bâtiments aux formes incongrus et aux usages incertains en 12 plans de 5 minutes. Village utopique puisque fondé en 1908 par Allen Allensworth, un ancien esclave devenu héros de guerre qui a réussi malgré la ségrégation à acheter ces terres pour trois fois leur coût réel. Village dystopique puisque victime de la ségrégation raciale : ses habitants furent spoliés dès ses origines, l’accès aux commodités nécessaires pour son développement (transport, énergies…) fut empêché et détourné. Allensworth devint en 1970 un musée, une cité-momie dont on reconstruisit des bâtiments d’époques, « un monument contre le racisme qui a systématiquement détruit la ville, qui l’a fait échouer [1212] [1212] Entretien avec James Benning dans le Club de Mediapart. » : Allensworth est donc une autre marge capitale.

Ces informations contextuelles sont absentes du film qui laisse le spectateur démuni. Sans cet ancrage, les bâtiments observés évoquent un parc à thème ou un décor de studio délaissé et jamais utilisé. Si la fonction précise des bâtiments reste mystérieuse, la position et l’agencement de leurs éléments (toitures, fenêtres, portes) sont nettement définis par la science arithmétique des cadrages. La possibilité d’un surgissement sonore ou visuel au cœur de ces plans léthargiques est l’occasion d’un suspens latent, largement déçu. Malgré une aridité parfois décourageante le spectateur peut remplir chaque plan de ses rêveries. On imagine volontiers Buster Keaton passer à travers la fenêtre ou tournebouler sur la volée de marches d’une de ces maisons anachroniques. La finesse des cadrages et de la captation lumineuse offre d’autres impressions déroutantes : ainsi de cette cabane de rouille et d’un blanc délavé, irréelle , qui semble avoir été incrustée depuis le moteur graphique d’un épisode de Resident Evil ou de Silent Hill. La déambulation dans le village fantôme a en effet les qualités d’un jeu de piste mortuaire, mutique et ascétique.

Outre les bâtiments, leurs alentours sont soigneusement agencés en lignes graphiques dans le cadre : des passages de trains ou de voitures révèlent une distribution précise des voies de transport dans et hors du champ. Les plans sont ainsi agités, tels des sismographes, de micro-stimulations visuelles et sonores révélant les variations du mouvement dans l’espace. Ces agencements ludiques rendent sensibles des logiques fonctionnelles, des frontières et des limitations. Pour autant le film cultive un trouble spatial : les liaisons des habitats entre eux ou avec les transports proches sont imperceptibles, la topographie du village sorti ex-nihilo n’a rien d’explicite malgré un léger dévoilement plan à plan. Les proportions sont claires (les rapports d’une fenêtre avec un perron, d’un mur avec une toiture sautent aux yeux) mais les mesures restent mal définies : il ne serait pas surprenant de découvrir qu’un bâtiment vu dans tel ou tel plan est en fait une miniature ou au contraire une construction géante. On sait Benning sensible aux sculptures monumentales, telle la Spiral Jetty de Robert Smithson, son goût pour la démesure (dans le sens d’une perte des repères d’échelle) nous suggère que l’idée de betteraves géantes téléportées à Allensworth lui plairait volontiers.

Le jeu d’agencement dans l’espace et d’effets d’optiques est une science commune aux cinéastes et aux bâtisseurs. Benning est lui-même constructeur, il a notamment produit des copies à l’identique de deux cabanes en bois : celle de Henry David Thoreau et celle de Theodor Kaczynscki (affinant par ce geste un intérêt pour les figures marginales des États-Unis). D’où ce souci de l’architecture, cette fidélité touchante au bâti, au centrage des bâtiments, à leur inscription à l’image dans des proportions justement pesées, entre le ciel et la terre (un dicton de construction dit qu’une maison tiendra « si elle a de bonnes bottes et un bon chapeau »). Le comparatif bâtisseur/cinéaste se tient si l’on accepte que la problématique du « plan » est commune aux films et aux bâtiments. Les murs sont des plans dont le juste agencement crée un espace habitable. De même, ce que Benning ne cesse de dire sur son cinéma c’est qu’il cherche à faire des films habitables par chaque spectateur. Il édifie des structures rigoureuses (« au cordeau », tel un maçon) dont chacun puisse faire un usage individuel. À l’image de Ringgold qui demandait à chacun de compléter sa carte, on trouve là une éthique du spectateur émancipé : plutôt que de s’occuper devant le film il s’agit d’occuper le film.

La figure humaine est absente d’Allensworth tel que nous l’avons raconté, c’est à peine si le film permet d’imaginer une vie passée dans ce village. Deux personnes apparaissent tout de même fugacement à l’arrière des bâtiments cadrés, dont un homme qui surgit au loin de derrière un arbre dans le plan du mois de juillet, si minuscule qu’on pourrait le manquer. La figure humaine devient pourtant l’étalon du plan suivant qui dynamite le système esthétique du film. Au centre, cadrée des genoux à la tête devant l’aplat d’un tableau noir et d’un mur vert, une jeune fille noire vêtue d’un uniforme d’écolière fait la lecture de poèmes de Lucille Clifton. Le contraste d’échelle avec les plans précédents est si fort que la jeune fille semble avoir les dimensions miraculeuses d’une géante. L’effet d’optique est vertigineux, toutes les mesures sont chamboulées par cet appel d’air entre le minuscule et l’immense, le vide et le plein (effets propres au cinéma de Benning). Cette écolière lisant à voix haute apparaît brusquement comme le centre méditatif du film, elle décharge une vibration nouvelle par sa présence titanesque. Exagération des mesures savamment calculée dans la conduite du film, comme une décompression soudaine de l’espace, du regard, de la parole. Les mots de Clifton, poétesse noire féministe et antiraciste, sont l’unique intervention orale (outre le magnifique Black Bird de Nina Simone qui surgit en off un peu plus tôt). Une langue rare et humble distillant au spectateur des joyaux acérés qui affirment l’identité noire, ses gloires et ses souffrances, les injustices vécues et les colères engendrées dans un pays où le racisme s’ancre dans le temps et l’espace :

«

i met myself

this morning

coming in

and all day

i have been

a black bell

ringing

i survive

survive

survive. »

« and i’m wearing

white history

but there’s no future

in those clothes

so i take them off and

wake up

dancing. »

« Love rejected

hurts so much more

than Love rejecting;

they act like they don’t love their country

No

what it is

is they found out

their country don’t love them

».

«

White men

just walking all on the moon

he go where he want to go

Talk about Colombus

I tell you who discovered

America ;

Martin Luther King

that’s who [1313]

[1313] On trouve en libre accès l’oeuvre poétique de Lucille Clifton à cette adresse.

»

Une jeune fille noire éduquée, portant une parole poétique. C’est la présence immense qui condense l’humanité dans Allensworth. Difficile d’imaginer une personne aussi démunie de tout pouvoir social, c’est pourtant à elle que James Benning associe l’identité, le savoir, la parole. Elle est l’étendard de l’expérience humaine. Lorsque Clifton écrit : « Parlez de Christophe Colomb / je vais vous dire qui a découvert l’Amérique ; Martin Luther King / C’est lui » ; son geste est équivalent à celui de Faith Ringgold, elle chamboule l’histoire, elle en révèle les rapports de force structurant et en propose une lecture parallèle et plus juste. En s’attardant si pesamment sur Allensworth, Benning en fait une capitale relative et cachée des États-Unis d’Amérique (des États-Unis d’Attica ?). Un village fantôme qui cristallise l’histoire d’un territoire frappé par l’omnipotence du « white man », incarnant une utopie ratée symptomatique d’une condamnation des Noirs à une survie perpétuelle et quotidienne. Plutôt qu’une destructrice course à l’or noir ou autres énergies morbides, les étranges granges d’Allensworth auraient peut-être pu accueillir d’immenses légumes métaphoriques assurant paix et prospérité à la communauté des hommes. 25 ans après Pynchon, 50 ans après Ringgold, James Benning met à son tour la loupe sur le fait sans fin des injustices et du racisme systématisé [1414]

[1414] Pour poursuivre sur des études topographiques et cartographiques militantes au prise avec l’actualité brulante on peut s’intéresser aux travaux publiés sur Visionscarto et Forensic Architecture.

.