Miroirs nº3, Christian Petzold

Le miroir

Dans Miroirs n°3 il y a deux fois quatre personnages. D’abord une jeune femme, Laura (Paula Beer), son compagnon, et un couple d’amis, qui partent en vacances ; sur la route, ils croisent une vieille dame (Barbara Auer). En un instant, les personnages font demi-tour, et le film avec eux : Laura veut rentrer, son copain la ramène en laissant le couple d’amis, la voiture dérape une fois, puis une deuxième, alors c’est l’accident. Le petit copain meurt, la jeune femme est propulsée, la vieille dame la recueille. Laura n’était pas à sa place, alors elle se retrouve dans une autre situation, où une place lui est déjà attribuée. C’est le second quatuor : Laura toujours, la vieille dame donc, mais aussi son mari et son fils, qui vivent non loin de là, réparent des voitures, en trafiquent quelques unes. De l’un à l’autre, que s’est-il passé ? Impossible à dire, tout est allé trop vite, en quelques plans, on ne prêtait pas attention – on regardait ailleurs, dans l’eau, dans le passage de cet étrange rameur complètement vêtu de noir. Si Petzold met en absence ce récit inaugural, c’est pour retourner, en quatrième vitesse, vers ce qu’il connaît un peu mieux, ce avec quoi il est le plus à l’aise : des contes et des symboles, ceux d’Ondine (2020), qui relisait la fable éponyme de la nymphe des eaux, ceux du Ciel rouge (2023), où des feux de forêt fabriquaient une mythologie.

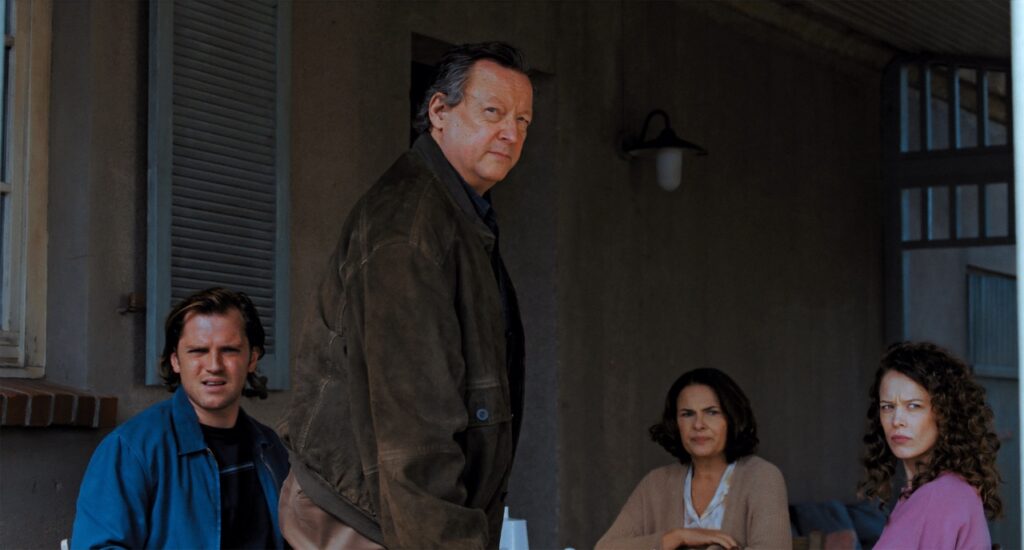

Si l’on pense au conte, dans ce deuxième temps, c’est parce que c’est un temps sans temps, anachronique : les voitures ont des GPS qu’il s’agit de désactiver et on se balade à vélo (on monte, on descend, on le retourne, on déraille et on reraille), les vêtements sont des fripes des dernières décennies, apparemment personne n’a de téléphone portable mais on achète un lave-vaisselle dernier cri, on écoute du rock des années 70 mais en streaming. Un temps abstrait, purement le temps d’une histoire, d’une convalescence de roman, habité par des figures : une vieille dame, Betty, grand-mère mi-menaçante mi-gentillette, maman ours ou maman loup, qui vit entourée de plantes, et dont les deux compagnons, le fils (Enno Trebs) et le mari (Matthias Brandt), ne vont pas tarder à revenir.

Ce récit central se termine dans un fondu au noir, mais le film a encore quelques fragments : ceux d’un épilogue montrant Laura rentrer chez elle, toujours sans nous laisser le temps d’en voir et d’en savoir plus – puis un nouvel écran noir, comme pour souligner que ce film contient deux fins pour deux récits, l’un central et entier, l’autre inachevé, sans contrechamp. Cette fin se situe dans le même appartement où, au début, elle retrouvait son petit ami – on comprenait que leur relation touchait à sa fin. C’est le même lieu, mais est-ce le même temps ? Est-ce un troisième temps qu’elle va vivre, sans le garçon mort et les amis qu’elle ne voulait pas voir, ou est-ce la suite du premier ?

Deux temps, donc ; deux quatuors. Laura veut quitter une histoire pour entrer dans une autre, déjà écrite, où on a déjà prévu pour elle une place, un lit, un costume (fidélité, chez Petzold, au soin accordé aux costumes ; ici un t-shirt babybel rouge, un bleu de travail…). Dans un premier temps, des inconnus, repoussés ; dans un second, des figures qui accueillent, embrassent ou se retiennent de le faire. Les personnages de la première partie ont des noms qui sont les leurs, on oserait dire une psychologie, et ceux de la seconde sont définis par toute une série de détails, de mots, de gestes (les voitures trafiquées, la clôture à peindre), mais leur intériorité est totalement encombrée – on se demande comment on ne le devine pas au bout de dix secondes – par le deuil qu’ils portent, qui les constitue en entier. En effet une fille est morte et, avant l’arrivée de Laura, ils erraient, les yeux baissés. Quand elle débarque dans la cuisine, les regards se lèvent, sidérés. Ils étaient las, creux mais repus de tristesse, et voilà qu’ils retrouvent l’appétit. Ils savent bien, pourtant, comme le dira Max, le fils, que Laura ne peut pas devenir Yelena, et que cette bouffée d’air frais ne peut qu’être éphémère. Le film raconte cet apprentissage, qui passe par des gestes, des apparences, des réminiscences, et ce qu’il en reste quand l’illusion s’effondre.

Dans le fondu au noir sur ce porche où ils déjeunent, on peut soupçonner que quelque chose d’autre s’est logé en eux, et précisément c’est à cet instant là que le film les quitte, quand ils accèdent à un autre rapport au monde ; le film esquive autant que possible ce qui se situe hors de ce conte d’automates. On en saura pas plus concernant Laura : tout chez elle est mystère, elle n’a qu’un nom, et le fait qu’on la voit rentrer chez elle ne fait que surligner encore cette absence au film. On sait, certes, que Laura est pianiste : c’est la seule chose qu’elle « fait », et d’ailleurs c’est Paula Beer elle-même qui interprète, à la fin, la pièce éponyme de Ravel – un personnage, en effet, est toujours au moins ce corps d’acteur réel, physique (soumis aux lois de la gravitation et aux vibrations de la lumière telles que filmées par la caméra – à la fin Betty chute dans son jardin).

Cette manière qu’a Laura de prendre la place et le costume d’un personnage disparu semblera peut-être un peu convenue – et le critique le remarquant se sent lui-même pris dans un texte déjà écrit d’avance. Petzold est conventionnel, mais intègre ; il tient à son rôle de metteur en scène, il se plie aux conventions de l’art et essai avec aisance, douceur, et même une certaine rigueur, puisqu’il les prend comme des conventions de théâtre (d’ailleurs le film n’est pas sans évoquer Tchekhov). Il n’a peut-être rien à dire, mais pas rien à filmer : dans chaque situation il s’attarde sur les détails, surtout sur les objets (beaucoup tournent autour de la cuisine ; lave-vaisselle, thermos, bière, pâte brisée).

Sans doute ce film fragile à la lenteur un peu préfabriquée, où chaque coupe est une brèche, est-il à la limite de se briser. On pourrait même soupçonner Petzold d’une certaine paresse – volontaire ou assumée. On sent d’ailleurs que ses derniers films sont tournés un peu comme une colonie de vacances, en une unité de temps et de lieu resserrée – il racontait dans une interview à Screen Slate que l’équipe de tournage n’était pas attendue avant 10h, et que les journées de travail finissaient avant 17h. Fut un temps où Petzold était trop bon élève, si bien qu’il travaillait trop bien, faisait des devoirs de fin d’étude irréprochables (Vertigo cité à tout bout de champ) ; maintenant il est presque trop sûr de soi, vis à vis de son film, ses personnages, leurs allures, les voix, les cris de ses comédiens et comédiennes (dans ses films on marmonne, mais on finit souvent par crier un prénom : Laura ici, Ondine dans le film éponyme).

J’aurais beaucoup parlé des personnages. C’est quoi, un personnage de film ? D’abord, la somme de ce que l’on voit faire et ce qu’on l’entend dire ; ensuite, ce que l’on apprend, ce que l’on sait de son passé, qui il est, ce qu’il a vécu, comment il est ; c’est également son apparence, pour l’œil et pour l’oreille – son corps, son visage, ses cheveux, son costume, sa voix. Tout le monde adore les personnages : on les reconnaît, on s’y « identifie », dit-on. S’identifier à quoi ? Sur ce mot il y a toute une littérature – où parfois les miroirs ont une place de choix. On sait qu’il faut moins l’entendre comme « je me reconnais dans l’autre », que comme « je reconnais l’autre comme un autre. » Un personnage est un miroir dans lequel on peut reconnaître quelque chose de soi (ne serait-ce que le fait que l’on est quelque chose comme ce personnage, soit un animal humain). C’est bien d’une identification dont il est question dans Miroirs n°3 : Laura est d’abord identifiée, en un sens naïf, à Yelena ; puis la famille l’identifie à elle-même, c’est-à-dire une autre, et la libère. Laura vient d’ailleurs, et elle y retourne.

Mais l’« identification » dans le sens de la pure projection de soi dans un personnage, la plus naïve, celle de l’enfant qui devient, pour une ou deux heures en sortant du cinéma, un cowboy ou un soldat, infantile chez l’adulte donc, je crois qu’elle intéresse Petzold et qu’il arrive à la transformer en une émotion émancipatrice. Je dirai même que l’émotion de ses films repose beaucoup sur cela, et que c’est en cela que parler de « confiance dans les personnages » n’est pas une formule niaise : les personnages de Petzold ont une indépendance, quelque chose dans leur intériorité qui nous restera sans cesse caché, que nous avons donc la souveraine liberté de combler et de fantasmer. Si bien que j’ai eu l’impression, devant Miroirs n°3, d’avoir tout l’espace du monde pour me projeter en entier dans le corps de Max ; et devant Le Ciel rouge, d’avoir le droit d’être, un peu, ce romancier névrosé. Deux personnages si souvent arythmiques par rapport aux autres, qui arrivent trop tôt ou repartent trop tard, portent des fringues vintage et boivent trop de bière, que j’ai adoré regarder vivre, marcher, parler. Je les aimais, et je voulais être eux ; la ligne entre l’un et l’autre, on le sait, est fine. Il faut dire que je leur ressemble un peu.

Scénario : Christian Petzold / Image : Hans Fromm / Montage : Bettina Böhler / Musique : Dominik Schleier, Marek Forreiter, Bettina Böhler

Durée : 1h26.

Sortie française le 27 août 2025.