N’y pensons plus

Une place au soleil (A Place in the Sun ; Stevens, 1951)

Le mode autruche

Selon les standards de la cinéphile savante, Une place au soleil est un film qui commence bien. Ne propose-t-il pas d’emblée, en sous-main, l’une de ces mises en abyme dont le goût pour la « modernité » fait d’ordinaire ses choux gras ? Ce jeune homme qui fait de l’auto-stop le long des autoroutes californiennes, ce George Eastman dont personne n’a jamais entendu parler et qui semble avoir acheté ses vêtements à la friperie du coin, c’est le public. George bout d’impatience d’être emmené ailleurs – et nous aussi, du moins dans le mode de consommation ordinaire des films. Ça commence ! Le générique défile et nous prie de laisser au vestiaire ennuis et soucis pour embarquer en direction du monde parfait que Hollywood a concocté pour nous. A ceci près que l’usine à rêves, pour une fois, semble mettre en scène avec une pincée de cynisme ce départ vers le pays de cocagne chimérique qui constitue son fonds de commerce.

Flatteusement incarné par Montgomery Clift, ce jeune homme nous tend donc un miroir. Et plutôt deux fois qu’une. Non seulement il demande à toutes les belles convertibles aux chromes rutilants qui lui filent sous le nez de s’arrêter pour le prendre, mais il lorgne ostensiblement en direction d’une affiche qui vante à l’aide d’une pin-up les mérites des maillots de bain Eastman, dans ce que le public américain de l’époque lit comme un pastiche des publicités pour les maillots Jantzen.

Qu’une voiture s’arrête et, au bout de la route, la fille serait là. Il l’aurait, sa place au soleil, et la gourgandine qui va avec. « From rags to riches », des fripes au luxe ; n’est-ce pas ce que Hollywood, au service de l’American Dream, nous promet ? Dans la foulée, nous serions dans le même état d’exaltation que lui. Nous sortirions de la salle armés du sentiment que tout réussir est possible, à la condition, facile à remplir, de croire que le monde diégétique du film n’est pas différent du monde dans lequel nous vivons.

Or Une place au soleil dit le contraire. Il suffisait de presque rien pour que George ait la convertible et la fille, mais il lui est tout bonnement impossible de concevoir même ce presque rien, le malheureux, et le film sera la chronique d’une authentique catastrophe, le portrait d’un gogo qui pensait avoir toutes les cartes en poche. On ne mise pas sur un cheval qui boite, et George boite.

Tendre une fois le miroir, néanmoins, ne suffit pas. Leçon de vie pur sucre, Une place au soleil met en œuvre la croyance touchante qui règne alors au sein des Majors en les vertus pédagogiques de la répétition. C’est ainsi que quelques semaines plus tard, après avoir modestement commencé tout au bas de l’échelle ce qu’il croyait pourtant être une nouvelle vie, George se retrouve en train d’aller au cinéma le samedi soir, parce que décidément ça ne va pas assez vite, et que pour oublier la distance quasi-infinie qui le sépare de la place au soleil en compagnie de la fille de l’affiche, rien ne vaut un bon vieux film hollywoodien, Now and forever en l’occurrence[11][11] Now and forever était le titre de travail de Song of surrender, réalisé par Mitchell Leisen 1949. Le film raconte comme Une place au soleil une histoire de triangle amoureux né d’une trop grande précipitation – une jeune fille de la campagne épouse un conservateur de musée de trente-cinq ans son aîné (Claude Rains), puis tombe bientôt amoureuse d’un garçon de son âge. Bientôt, cependant, tout est bien qui finit bien ; la ressemblance s’arrête donc là. L’affiche devant laquelle passe George fait par ailleurs de Song of surrender une production d’Ivan Moffat (voir ici plus bas), ce qui ressemble manifestement à un gag.. À nouveau, donc, nous voici à l’écran, et si peu en sous-main, cette fois, qu’il flotte dans la séquence comme un parfum de Verfremdungseffekt en lieu et place de l’artillerie hollywoodienne complice de l’escapisme. Aurions-nous pris place devant Une place au soleil comme George devant Now and forever, en mode autruche, la tête enfouie dans l’obscurité de la salle, pour oublier l’ennui de nos vies étroites ?

La situation n’est pas si simple. George se retrouve au milieu d’une foule qui reflète ce que le sociologue Richard Hoggart – en pleine écriture, à cette époque, de La culture du pauvre, le livre fondateur des Cultural Studies,– nomme l’« attention oblique ». Ricanements, bruits de bouche obscènes émis au moment où, à l’écran, les amoureux s’embrassent, montrent que personne ou presque n’est dupe du discours hollywoodien.

L’attention oblique se décline cependant de multiples façons. Lorsque les lumières se rallument, George forme, avec la collègue de travail à côté de laquelle il s’est assis par hasard, l’un des quatre couples qui s’attardent quelques instants, encore engourdis, après la fin de la projection.

Voici la salle de cinéma changée, tout à coup, en boule de cristal. Les trois couples qui entourent nos deux héros balisent en effet le chemin qu’ils parcourront dans la vie s’ils exécutent le programme dévolu aux hétérosexuels de la classe ouvrière : des débuts échevelés courus au rythme des émois de la chair (premier rang), la maturité (sixième rang, tout en haut), et la vieillesse sous le signe de l’indifférence (au cinquième rang, l’homme s’est endormi). Et quelle place ce chemin tout tracé réserve-t-il au cinéma hollywoodien dont Now and forever, ce soir-là, défend les couleurs ? Pas la meilleure, loin de là. Les tourtereaux du bas n’en ont rien vu, puisqu’ils ont passé leur temps à s’embrasser ; le couple du haut, lui, semble avoir été satisfait de rêver à deux ; mais les quinquagénaires du cinquième rang ont renoncé, et seule la femme a masochistement regardé jusqu’au bout la romance idéale qui ne reflète sa vie qu’au conditionnel passé. On se croirait chez Chateaubriand, « obligés de reconnaître que les sentiments de l’homme sont exposés à l’effet d’un travail caché ; fièvre du temps qui produit la lassitude, dissipe l’illusion, mine nos passions et change nos cœurs, comme elle change nos cheveux et nos années »[22][22] Vie de Rancé, in Œuvres romanesques et voyages, Gallimard (Pléiade), 1969, p. 1120.. Rarement, un film de l’Âge d’or hollywoodien aura porté un regard réflexif aussi sombre sur son propre dispositif de réception.

Cours, camarade…

Peut-être Une place au soleil s’autorise-t-il cette sévérité à propos du genre d’art même dont il est issu parce qu’il a d’autres chats à fouetter. Et quels chats : la société américaine et la violence du capitalisme.

Theodore Dreiser, l’auteur du roman dont le film est l’adaptation, Une tragédie américaine, ne cachait pas son jeu en la matière. « Dans notre système, écrivait-il, les individus sont submergés par des forces qui les dépassent, et réagissent en fonction de leur éducation et des opportunités qui se présentent ; alors ils en paient le prix de façon individuelle”[33][33] Brittany Jolles, An American Tragedy. Theodore Dreiser’s Fight against Intellectual Censorship and Early Hollywood, mémoire pour le cours d’histoire de Peter H. Krosby, University at Albany, The State University of New York, 2010. Dreiser, annonçant la couleur, avait officiellement rencontré S. M. Eisenstein lors d’un voyage à Moscou, et ne pouvait qu’applaudir à l’annonce de la Paramount selon laquelle le réalisateur d’Octobre débarquerait bientôt aux Etats-Unis afin d’adapter sur place le roman à l’écran.

Automne 1930. Eisenstein s’acquitte de sa tâche. Dreiser applaudit, pendant que les moguls du studio s’arrachent les cheveux. « Le travail d’Eisenstein est brillant, lâche David O. Selznick ; c’est le script le plus émouvant que j’aie jamais lu – mais après l’avoir fini j’étais tellement déprimé que je me suis précipité sur la bouteille de bourbon. En matière d’entertainment, il n’a pas une chance sur cent »[44][44] Raymond J. Haberski, Jr., It’s Only a Movie ! : Films and Critics in American Culture, Lexington, University Press of Kentucky, 2001, p. 69 (cité par Jolles, cf. note 3).. La Paramount explique alors au réalisateur soviétique que l’« avancement des arts n’est pas le business d’une organisation comme la nôtre, [et qu’eux, les dirigeants], n’ont certainement pas l’intention d’offrir deux heures misérables à ces millions de jeunes Américains au cœur joyeux qui fréquentent nos salles »[55][55] Le script, écrit en novembre 1930 par S. M. Eisenstein, G. V. Alexandrov et Ivor Montagu, est disponible en ligne avec, en guise d’avant-propos, le mémo de Selznick à B. P. Schulberg, à l’époque general manager de Paramount.

Exit Eisenstein.

Pragmatique, Josef Von Sternberg reprend le projet sans perdre de temps (sa Tragédie américaine sortira dès 1931) ni en changer trop de choses, mais fait du héros, pour rendre la « morale de l’histoire » acceptable, un croisement entre Rastignac et Scarface voué à une mort christique.

Rien de tout cela dans le film qui nous occupe ; George est fondamentalement un gentil garçon. Quelqu’un de bien, a priori, qui a « juste envie d’y arriver », comme dit son oncle. En 1949, George Stevens, qui a décidé de faire le remake du film de Sternberg sous le titre fraîchement trouvé de « A Place in the Sun », a pourtant mis à contribution deux amis communistes, dont on se doute qu’ils figureront quelques années plus tard sur la Liste Noire du Comité des activités anti-américaines, Michael Wilson et Ivan Moffat. Le premier, futur scénariste du Sel de la terre, était en train d’écrire un film sur les Wobblies, les « ouvriers du monde entier » fondateurs dans les années 1910 d’un syndicat anticapitaliste devenu mythique ; le second est un ami de Sartre et de Beauvoir. Mais ils n’ont pas les mêmes idées qu’Eisenstein à propos des working class heroes ni de ce qu’il faut écrire pour faire avancer la cause marxiste, et le personnage de George sort de leurs discussions profondément remanié. Fini l’arrivisme, et surtout fini le hasard. L’accident de voiture stupide qui précipitait la chute du héros comme dans Gatsby le magnifique, conservé sans doute par Eisenstein dans son script parce qu’il métaphorise le mal que font les riches aux pauvres, paraît trop singulier à Wilson, qui le fait disparaître. Le mot d’ordre : simplifier. Acte un, George a envie d’y arriver ; acte deux, de justesse, il n’y arrive pas.

Le scénario ainsi réécrit fait-il de son héros quelqu’un qui échoue par incompétence, dans l’espoir que son exemple serve de leçon ex negativo au spectateur du film ? Hollywood, à l’époque, conçoit volontiers les leçons de vie de cette façon ; ainsi le Madame Bovary de Minnelli (1949) fait-il d’Emma quelqu’un qui prend des vessies pour des lanternes et se trompe chaque fois qu’il faut choisir quelque chose ou quelqu’un, mari et amants compris. Par certains côtés, oui, Une place au soleil fonctionne de cette façon. Mais le film de Stevens accuse moins le héros que son environnement. George Eastman n’est pas la victime maladroite d’un système trop sophistiqué pour qu’il en comprenne les ressorts, il en est bien plutôt le produit, le fruit de l’alliance entre capitalisme et religion qui fonde l’American Way of Life.

Les partisans d’une lecture misogyne diront que c’est sa dévote de maman – l’une des innombrables mauvaises mères du cinéma – qui lui a trop longtemps rabâché des interprétations inefficaces de la Bible sans souligner le lien, pointé du doigt en son temps par Max Weber, entre protestantisme et réussite en affaires. L’inconsciente ! Elle s’est occupée de charité au lieu de donner les moyens à son fils de se débrouiller dans la jungle capitaliste, incapable même de gérer correctement sa propre relation avec lui. Chantage affectif, ton souffreteux, attitude sulpicienne, jalousie immédiate dès qu’est effleurée l’existence éventuelle d’une petite amie : c’est un portrait à charge.

Ci-dessous, culpabilisante et incestueuse, au téléphone avec George. Au fond de la pièce, à gauche, l’écriteau « depuis combien de temps n’avez pas vous pas écrit à votre mère? ». Devant, à droite, le grand lit vide qu’elle réserve en permanence au fils s’il lui prenait l’envie de retourner au giron après s’être échaudé aux chimères de la grande ville, pièce de mobilier d’autant plus incongrue que la scène prend place dans une salle à manger.

Mais on n’est pas obligé d’être misogyne. Puisque la mère se contente d’appliquer la doctrine, n’est-ce pas la doctrine elle-même qui devrait faire office de cible ? George a été entraîné à limiter les dégâts dans ce bas monde, c’est-à-dire à subvenir d’abord, en s’oubliant, aux besoins des plus démunis, puisque la vraie vie commencerait après, en haut. Ainsi se justifient les longs et innombrables fondus-enchaînés du film : par l’entraînement systématique qu’a reçu George dès son plus jeune âge à superposer aux perceptions d’un présent toujours plus décevant les rêveries d’un futur toujours plus brillant.

Pendant ce temps-là, pendant que les croyants les plus charitables s’épuisent à secourir les victimes du capitalisme sauvage, les riches se la coulent douce ; ils jouent au snooker en bras de chemise, font du ski nautique et organisent des soirées hawaïennes, ou menacent en riant à moitié de fouetter les ouvriers surmenés pour que la somptueuse villa soit construite quand le printemps arrivera. Cette violence des riches [66][66] Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, La Violence des riches, Zones, 2013. est d’ailleurs rendue par le film de multiples façons : pour sonoriser le hors-bord de la scène du ski nautique, par exemple, le monteur a collé le bruit d’un Stuka de la Luftwaffe.

Le récit commence donc quand l’idée vient à George de chercher à s’exposer au soleil au lieu de rêver à se confondre avec lui. La modestie de ce projet, comparé à l’autre, le séduit. Le temps de dire ouf (« so long, suckers ! »), on le retrouve le pouce levé le long des autoroutes bordées de pin-ups. Il faut dire que son oncle est un professionnel de l’exposition au soleil – il dirige une florissante fabrique de maillots de bains ; pourquoi ne pas lui demander une place ? Or, plus encore que dans le Madame Bovary cité plus haut, dont le script aspire de même à trouver dans une mauvaise éducation les excuses au comportement de son personnage principal, « la suite est déjà contenue dans le commencement du voyage ». Certes, comme d’habitude, à peine George a-t-il commencé à faire de l’auto-stop que des torrents de violons grandioses ont déferlé, signés, excusez du peu, du compositeur d’Autant en emporte le vent ; mais le bruit des voitures et le grondement des camions les ont aussitôt recouverts, suivant, eux, le tempo de la circulation. Sabotage, sacrilège.

Il s’installe pourtant à la table de jeu avec beaucoup d’atouts en main, ce jeune héros américain pétri du mythe du self-made-man (on le voit lire High School Subjects Self Taught). Comme son futur successeur dans cette lignée de ploucs naïfs aux yeux remplis d’étoiles, le Joe Buck de Macadam Cowboy (1969), il a hérité d’un bon capital physique. George est bel et bien un male Cinderella apte à convertir la « promesse de bonheur » qu’est sa beauté en position sociale élevée. A l’instar des premiers pas de Cendrillon dans le grand monde, d’ailleurs, au début ce sera un peu magique : si Cendrillon valse parfaitement alors qu’elle n’a jamais appris le moindre pas de danse, George, de même, monte à cheval et pilote des hors-bords avec la désinvolture qu’aucun gamin élevé dans une mission baptiste n’aurait pu acquérir dans la vraie vie. Et quand il est trop bête pour répondre à Angela, ses silences passent pour de la profondeur. Mais cette baraka, aux yeux des scénaristes, a tout d’une licence poétique destinée à faire chuter le héros de plus haut. Par ailleurs, la position de souillon de Cendrillon était un accident, et elle l’entendait bien de cette oreille ; elle se comportait déjà comme une aristocrate en interdisant à la rancœur, un sentiment bien trop bas, de s’emparer de son être alors que ses sœurs la maltraitaient et qu’elle croulait sous la vaisselle sale. Tandis que la position de George est le produit de la logique sociale. Et ce, même quand il commence à s’élever : George tombe une bombe de la haute bourgeoisie parce qu’il est beau, puis il devient contremaître parce qu’il est le neveu du patron – pas parce qu’il le mérite. Ni dans un cas ni dans l’autre on n’a affaire à une juste rétribution. Aphrodisme et népotisme[77][77] J’ai proposé dans Hollywood et la difficulté d’aimer (Stock, 2004, p. 139) de forger la première épithète sur le modèle de la deuxième afin de désigner la préférence accordée aux belles personnes indépendamment de leurs compétences. sont donc traités pareillement, comme des auxiliaires de la violence généralisée.

Cette idée des dés pipés du jeu social, dont le pessimisme est compensé par la croyance en la capacité du cinéma à montrer du doigt l’escroquerie, s’applique même à l’histoire d’amour qui structure Une place au soleil, enrobant de sucre la pilule amère de sa charge contre les méfaits de l’association entre capitalisme et religion.

Cependant que George (ci-dessous à gauche), dans un minable costume de tweed trop grand pour lui, n’a d’yeux que pour Angela, l’élégant Earl Eastman, le fils-héritier de la maison, se fait brutalement subtiliser son verre par un invité. A quoi peut bien servir cette interaction rapide et incongrue, à l’arrière-plan de l’action principale, c’est-à-dire le coup de foudre unilatéral de George pour Angela ? Sa fonction métaphorique de signe avant-coureur, en tous cas, s’offre aisément au spectateur-devin : Earl Eastman s’apprête à consommer Angela Vickers sans qu’il soit question d’amour (un mariage entre les héritiers de deux grandes fortunes est une bonne affaire), mais un inconnu surviendra, qui réduira au seul contenant ce qui allait être consommé.

A la fin du film, en effet, comme le veulent les règles de l’amour fou, Angela sera « décapitée » au sens figuré (ci-dessus à droite), c’est-à-dire que son esprit aura déjà rejoint son défunt bien-aimé au paradis des amoureux (celui que montrait le Peter Ibbetson de Hathaway en 1935), tandis que le reste de sa personne, à commencer par son corps, continuera à vaquer sans passion aux affaires terrestres.

Y aller quand même

Tout cela fait déjà d’Une place au soleil un objet un peu étrange dans sa catégorie. Rares sont en effet les films hollywoodiens sortis ces années-là qui conjuguent autant de traits de style et d’éléments de contenu idéologique aussi étonnants. Mais cette relative étrangeté ne suffit pas à justifier sa place dans une série de conférences sur l’oubli[88][88] Cf. post-scriptum de l’article.. Ce qui la justifie, c’est la constance dont les personnages font preuve dans leur refus de voir les choses en face ; la cécité qu’ils s’infligent en serrant les dents plus ou moins fort ; la légèreté tragique avec laquelle ils balaient d’un revers de main la nécessité de prendre en compte les nuages noirs qui s’amoncellent au-dessus d’eux à une vitesse de plus en plus effrénée. Et qu’il s’agisse, pour savoir comment agir au présent, d’anticiper l’avenir ou de tenir compte du passé, l’absence de lucidité est la même. Jusqu’au bout, la répugnance maladive à admettre la réalité des bêtises commises ; jusqu’au bout, le déni, la volonté farouche d’oublier ce que pourtant il est impossible d’oublier.

Un petit détail en donne tout de suite une idée, dans la logique de mise en scène des signes avant-coureurs dont on a vu que le film était friand. A la friperie du coin, George a choisi son blouson comme on fait un lapsus : il a opté pour un blouson d’officier de police dont l’écusson, côté cœur, a été décousu. Ce vêtement déclassé clame bien entendu la volonté de son acquéreur (plus ou moins consciente selon qu’on y voit ou non la conséquence de son éducation religieuse) d’être aveugle à la règle du jeu. Et, au moins depuis Jean Renoir, on sait ce qu’il en coûte aux jeunes hommes aventureux qui entendent ignorer, sous prétexte qu’ils ont été touchés par la flèche de Cupidon, les rapports de force qui organisent la logique socio-économique des unions entre les sexes : ils y laissent la vie.

Les personnages ont tant de chic quand ils s’avancent au devant de la catastrophe, tant de grandeur dans la maladresse coupable, que le message politique du film, on s’en doute, prend vite l’eau – Hollywood aurait-il d’ailleurs tourné, sorti et couvert d’Oscars un authentique brûlot anticapitaliste dépourvu de toute polysémie ? Et pour un plouc, c’est certain, il en a, du chic, George. Quand tout est perdu, et puisque jamais ça ne changera, n’arpente-t-il pas le couloir de la mort avec la décontraction vaguement hallucinée des mannequins d’un défilé de mode (dernier plan du film) ? Avant d’en arriver là, bien sûr, il aura eu des gestes moins glorieux. Quand tout va de travers, et tout finit toujours par aller de travers quand on se déplace sur l’échiquier social dans l’ignorance des règles, on le voit plus d’une fois se jeter sur son lit pour enfouir sa tête dans l’oreiller. Plus l’étau se resserre, aussi, plus il aura tendance à s’endormir en plein après midi – il dort comme on boit, pour se mettre en veilleuse. Quand un jeune garçon qui chante dans une chorale lui rappelle son enfance il détourne les yeux et s’enfuit ; quand sa petite amie lui dit « rappelle-toi la nuit où nous sommes venus ici tous les deux », il lui conseille d’avorter pour mieux oublier ce qui s’est passé à ce moment.

Vouloir sciemment oublier le passé : la formule sonne comme un oxymore, car aussi bien les fautes commises avec Alice que les instants de bonheur volés avec Angela sont comme l’Hydre de Lerne ou comme le Droopy de Woolfy, toujours devant notre nez quand on croyait l’instant d’avant en avoir enfin terminé avec leur existence.

Dans ce qui est peut-être le plan le plus étrange du film (ci-dessous à gauche), la caméra erre en un lent travelling avant dans ce qui fut la villa des jours heureux, et l’on pourrait croire que les fautes commises et les bonheurs volés sont partis avec les meubles et les tableaux déménagés à la hâte après le drame.

Mais bien sûr les fenêtres abandonnées à la poussière et le plancher jonché de vieux papiers appellent les fantômes. Comme Son nom de Venise dans Calcutta désert en fait la démonstration (ci-dessus à droite), une caméra qui erre en travelling avant dans une maison abandonnée réveille les spectres endormis de ses occupants, surtout lorsqu’on les a connus en chair et en os. En 1976, sous le contrôle de Marguerite Duras, la caméra s’avance entre les murs lépreux des ruines du château Rothschild à Boulogne ; et pour nous qui avons vu India Song, le fantôme de la femme de l’ambassadeur, Anne-Marie Stretter, celle qui a brièvement connu l’amour fou avec le vice-consul de Lahore – un amour interdit, comme celui d’Angela -, est assis là. En 1951, sous le contrôle de George Stevens, la caméra se souvient de la place qu’occupait Angela quand, alanguie sur sa dormeuse, elle cédait à la mélancolie ; et à nous qui faisions partie de ses intimes et dont le cœur battait au gré de ses humeurs, on ne fera jamais croire qu’il suffisait de déménager les meubles, de vendre la villa, d’expédier Angela au couvent et même d’électrocuter son amoureux pour que ce monde et ces formes de vie disparaissent à jamais.

Aux spectateurs que le plaisir de perdre et la beauté des ruines ne fascinent pas, cependant, Une place au soleil laisse la possibilité d’être lu de manière plus utilitariste, sinon tout à fait mélioriste, à la Stanley Cavell. Comme beaucoup de leçons de vie hollywoodiennes, en effet, le film explore la différence entre rétrodiction et postdiction. La première consiste à replonger dans le passé à la recherche de la manière d’expliquer, en passant en revue toutes les causes de la suite des événements, ce qu’on n’avait pas su voir quand on le vivait pour de bon. Entreprise proustienne s’il en est, que celle qui consiste à repartir en arrière pour réencoder les souvenirs à la lumière de ce qui s’est produit ensuite. La postdiction, elle, désigne (en étendant le sens restreint que la psychologie cognitive donne au terme) la capacité de réaliser cet encodage en temps réel, sur un événement qu’on est en train de vivre et non plus sur un souvenir. Tenir compte du futur pour interpréter le présent est d’ailleurs tout aussi proustien – « je suis plus triste de la pensée que je vais vous oublier que de votre départ », écrit ainsi Proust à Paul Morand. Même son de cloche, aussi, quand Odette raconte au narrateur, dans Le temps retrouvé, comment un beau jour elle a quitté, au plus fort de leur amour, le seul homme qu’elle avait jamais aimé, poussée par la certitude de savoir que leur histoire ne pourrait plus que dégringoler après avoir atteint de tels sommets.

Une place au soleil, à la lumière d’une lecture utilitariste, se propose de nous éviter d’en arriver là un jour, en présentant une situation où ce qui devait arriver arrive et ne serait sans doute pas arrivé si, comme Odette, le héros principal de l’histoire avait été capable de décoder le futur dans les signes du présent. C’est, comme on l’a signalé, ici que les partisans d’une lecture déterministe enfoncent un coin le plus facilement, puisque George, par définition, c’est-à-dire en vertu de la place qu’il occupe et de l’éducation qu’il a reçue, ne saurait jouer ainsi les aruspices de haut vol. A George, il ne reste que la passion d’oublier la bourde une fois qu’elle est commise, thème étasunien par excellence puisque la nation s’est construite sur les mauvais traitements successifs infligés aux Indiens d’Amérique, aux esclaves noirs et aux citoyens eux-mêmes lors de la Guerre de Sécession, autant d’injustices meurtrières qu’elle préfère maintenir sous la surface.

Même si bien sûr, de temps à autre, des casseroles sont déterrées et si des noyés remontent.

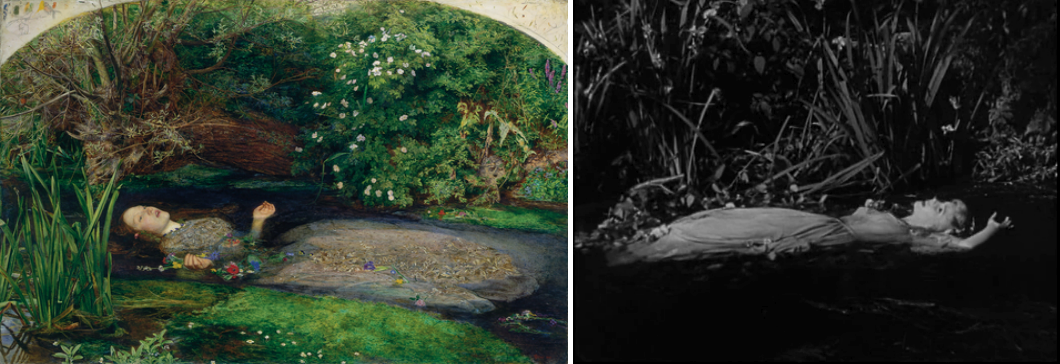

Emile Kuri, le set decorator d’Une place au soleil, a accroché à un mur du petit salon de George (en haut) une reproduction de l’Ophelia de John Everett Millais (1852), que Laurence Olivier venait de recréer en 1948 dans son Hamlet (ci-dessus à droite). Cette décision joue une fois de plus comme une annonce, en l’occurrence celle de la noyade d’Alice, révision d’hypothèse comprise (dans Hamlet, la noyade d’Ophélie est présentée comme un accident avant d’être relue en suicide). Mais le tableau met également en scène un refus de disparaître – Ophélie ne coule pas.

Toute aussi chère à l’American Dream est la seconde chance, censée chasser, une fois saisie, toute velléité de retour de l’immergé. On ne compte plus les héros américains qui se rachètent après avoir commis une faute, et George lui aussi aura la chance d’aborder comme ses ancêtres aux rives d’un nouveau monde. Pour lui, c’est le Loon Lake (en réalité, Lake Tahoe) près duquel est construite la villa du séjour enchanté en rupture de dégringolade. Quelques jours seulement, en compagnie d’Angela, à jouer les Adam et Eve américains dans un Eden où l’on ne croise pas âme qui vive… « Je ne vois rien de meilleur ni de plus sacré que des ébats sans fin dans le jardin que Dieu a créé pour nous, avait écrit Thoreau dans son Journal. Cette pensée exclut le soupçon du pêché ». Hélas ! En matière d’endroits paradisiaques, il ne faut pas confondre le tourisme avec l’émigration : quelques jours ce n’est pas l’éternité, c’est seulement un peu d’espace-temps gagné dans la fuite en avant qui précède la chute. Le problème de l’Adam américain c’est qu’il demande l’impossible – il demande l’oubli de la faute, l’effacement pur et simple de la dette, alors qu’à la rigueur tout ce qu’on peut lui accorder c’est le pardon.

Marie-Madeleine et Dosithée

N’y pensons plus : ne pensons plus à ce qui, dans le passé, risque de gâcher le présent en revenant à la surface. Du point de vue de George, oublions que les dés sont pipés au jeu du bonheur. De notre point de vue de spectateur, oublions les malheurs du monde en regardant un mélo hollywoodien – oublions-les en nous délectant, au prisme des Histoire(s) du cinéma de Godard tout au moins, d’une forme d’art qui a « trahi » la confiance qu’on plaçait en elle avant la Seconde guerre mondiale. Non seulement le cinéma n’a pas réussi à empêcher l’impensable (les nazis eux aussi consommaient des films narratifs édifiants), ni même à témoigner directement de l’horreur (il n’existe pas, à ce jour, d’images-traces animées de l’extermination proprement dite), mais il a continué sur sa lancée après-guerre. Il est devenu le complice de « Lady Max Factor », puisque dans cette logique les paillettes de l’industrie du cosmétique, du stuc et du toc ont pour fonction de masquer l’abjection. Or l’épisode 1a des Histoire(s) du cinéma (1988) semble exempter Une place au soleil de cette calamiteuse complicité :

« Et si George Stevens, y énonce Godard de sa voix sépulcrale, n’avait utilisé le premier le premier film en seize en couleurs à Auschwitz et Ravensbrück, jamais sans doute le bonheur d’Elizabeth Taylor n’aurait trouvé une place au soleil ».

En réalité, Stevens – futur réalisateur du Journal d’Anne Frank en 1959 – a filmé avec son équipe la libération de Duben, Falkenau et Dachau, camps de concentration destinés à la répression politique des résistants et des opposants au nazisme, et non d’extermination comme ceux que mentionne Godard[99][99] Jeremy Hicks, « Exposition. À propos de “Filmer les camps” de Christian Delage », 1895 n°62, 2010.. Les images tournées à l’occasion, en couleurs effectivement, ont d’ailleurs été projetées au procès de Nüremberg. Stevens avait rejoint en février 1943 la Special Coverage Unit, une équipe de quarante-cinq personnes envoyée sur décision personnelle du général Eisenhower pour couvrir l’avancée des troupes américaines en Europe ; Ivan Moffat, déjà, en faisait partie.

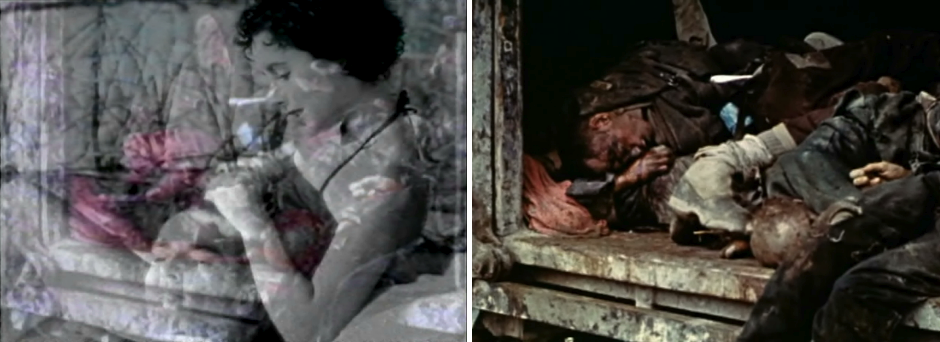

Ci-dessus, Godard superpose les heures idylliques du Loon Lake, d’abord aux images de cadavres entassés tournées par la Special Coverage Unit en avril 1945…

… puis à un détail du Noli me tangere peint par Giotto en 1306, cependant qu’il énonce :

« Trente-neuf quarante-quatre ; martyre et résurrection du documentaire. Ô quelle merveille que de pouvoir regarder ce qu’on ne voit pas ; ô doux miracle de nos yeux aveugles. »

« Noli me tangere » : les paroles prononcées par Jésus ressuscité le dimanche de Pâques à l’adresse de Marie-Madeleine, dans l’Evangile selon Jean. On voit cependant que le Giotto revisité par les Histoire(s) est tourné à 90° ; résultat, c’est un Christ encore terrestre qui semble tendre la main en direction d’une Marie-Madeleine déjà au ciel. Les exégètes de Godard ont noirci bon nombre de pages à propos de ce passage, mais pour limiter le propos à ce qui nous intéresse ici, disons simplement que cette inversion est susceptible d’appuyer l’idée de rachat des fautes du cinéma. Le caractère épiphanique des images de Stevens révèle la vérité à qui sait le détecter ; et cette vérité c’est que la beauté désarmante d’Elizabeth Taylor dans la splendeur de ses dix-huit ans, devant l’eau miroitante de Lake Tahoe, nous est rendue parce que de l’autre côté de l’objectif, Stevens a contemplé l’horreur absolue. Un cinéaste lambda, dans cette logique, serait passé à côté – il ne l’aurait pas vue et nous n’aurions jamais pu la regarder. D’abord pris pour un traître, le film hollywoodien voit une main secourable se tendre vers lui en dépit des apparences et du bon sens (c’est un film de la Paramount avec des stars maquillées, des torrents de violons…) ; de même, un simple pivotage au banc-titre met Marie-Madeleine en position divine alors même que les apparences et le bon sens sont contre elle (comment une pécheresse pourrait-elle déjà se trouver au ciel et aider Jésus à quitter son enveloppe terrestre alors que c’est l’inverse qui est censé se passer ?).

Tout cela semble certes, à la lumière de la vie et de l’œuvre de George Stevens, un peu disproportionné, et en guise de commentaire-prolongement cinématographique éventuel d’Une place au soleil, je serais tenté de remplacer Jean-Luc Godard par Samuel Fuller (on reste dans le panthéon habituel), et Marie-Madeleine par Dosithée (là aussi, toujours des saints de la même religion).

L’exemple de Saint Dosithée de Gaza figure par anticipation l’horizon indépassable des leçons de vie hollywoodiennes, celui de la révélation, sinon de la conversion par l’image. La foi de ce solitaire du Vle siècle, ainsi que la décision immédiate d’y consacrer sa vie qui en suivit la révélation, lui sont en effet venues de la vue d’une fresque qui avait pour sujet les supplices de l’enfer. Un cinéphile pensera tout de suite à Orange mécanique (1971) pour illustrer cet « effet-Dosithée » ; mais le film de Kubrick est un peu trop ironique à cet égard. Préférons-lui donc Verboten! (1959), d’autant que Samuel Fuller, son metteur en scène, se trouvait aux côtés de Stevens et de Moffat dans la Special Coverage Unit. De surcroît, le film se déroule dans le Berlin fraîchement libéré, et quand les spectateurs américains de 1951 voyaient Montgomery Clift jouer George, ils avaient probablement en tête le rôle qui l’avait propulsé au rang de star, celui des Anges marqués (Fred Zinnemann, 1948), film qui se déroulait dans le même cadre historique et dans lequel Clift jouait un G. I. très proche du personnage principal de Verboten!.

Pour faire l’apologie du pouvoir des images, Fuller y utilise plusieurs procédés et motifs d’Une place au soleil.

A gauche, les souvenirs pénibles s’imposent au héros du film : arrêt sur image suivi de superposition de plans sur les amis tombés au combat. A droite, nouveau fondu-enchaîné sur Franz, un jeune garçon tenté par le nazisme dont Fuller place la tête entre le « prestige de l’uniforme » et une pin-up punaisée au mur. La fille dessinée ressemble à toutes celles qui tournent la tête de George, où qu’il aille, au long d’Une place du soleil. Elle représente une promesse qu’une créature de papier comme elle est incapable de tenir, à égalité avec l’uniforme nazi qui a perdu tout prestige en étant porté par les responsables des camps.

Ci-dessus, sa grande sœur force Franz à regarder les images de la libération des camps – l’effet-Dosithée va fonctionner.

Mais Godard et Fuller nous ont entraîné bien loin d’Une place du soleil et de son marxisme romantique (si une telle chose se peut concevoir). En réalité, il n’est pas du tout indispensable de postuler, pour apprécier le film de Stevens, un contrechamp rédempteur accessible seulement aux happy few. Non que je défende l’idée d’un film qui voudrait faire, après la Seconde guerre mondiale, comme si de rien n’était et qui préférerait continuer à « raconter des histoires ». La réalité est plus complexe et tout aussi violente. C’est l’horreur capitaliste que montre Une place du soleil, tout en insufflant quand même de la grandeur à ses personnages : George et Angela la perçoivent à leur manière, cette horreur, mais ils décident, parce qu’ils se sentent trop lâches pour la contester ou parce que l’amour leur coupe les jambes, de ne plus y penser.