Olivier Derousseau

Un lieu commun

Nous avons découvert Nager ; comme si c’était hier, en conclusion de la journée d’étude “Le cinéma autre”[11][11] De cette journée, nous avons publié plusieurs interventions : “La marche, un autre mouvement du cinéma“, de Suzanne Liandrat-Guigues ; “Regeneration“, de Lucie Garçon ; “Vu de l’Etna“, de Pascale Cassagnau ; “Jonas Mekas, un art de vivre“, de Charlotte Mariel et Romain Lefebvre.. Dans une réflexion visant à interroger les frontières de l’art, il apparaissait comme un objet riche et précieux. Réalisé à deux, par Isabelle Ogilvie alors aspirante actrice à l’Oiseau-Mouche (compagnie de comédiens professionnels, en situation de handicap mental) et Olivier Derousseau, intervenant pédagogique, comédien et cinéaste indépendant, Nager est, avant d’être un « film », le produit de la rencontre, du parcours géographique et intérieur, de ce binôme très singulier. Cette vision double fait la force évidente de Nager, touchant à l’essentiel du cinéma alors qu’elle en déplace radicalement la pratique conventionnelle. C’est pourquoi nous avons souhaité rencontrer Olivier Derousseau, afin de mieux comprendre la manière dont se fabrique un film quand il n’est pas porté par la volonté d’art, ni par le projet de réalisation d’un scénario pré-construit, mais quand il s’agit d’engendrer une relation au monde et à l’autre par le biais des images. L’émotion ressentie devant Nager ; comme si c’était hier est bien à la mesure de la question qui s’y devine… que peut le cinéma pour nous ?

Débordements : Comment en êtes-vous venu à réaliser des films ?

Olivier Derousseau : J’ai commencé par faire du théâtre, comme acteur, après le baccalauréat. Je ne voulais pas particulièrement faire de cinéma. Ensuite, c’est une histoire de dérives, de rencontres, de colère aussi… J’ai réalisé un premier film, Bruit de fond. Une place sur la terre, en 2000, à l’occasion d’une exposition intitulée « Bruit de fond », dont le commissaire était François Piron. Nous avions été invité en tant que collectif (Mohamed el Baz, Christophe Boulanger et moi-même) à montrer notre travail. Or, pendant l’exposition qui dura trois mois, l’occasion m’a été donnée de faire quelque chose qui s’est d’abord manifesté comme une performance : un film projeté, une bande sonore mixée par Xavier Vandenbergue et un texte lu – parlé par Nathalie Nambot. Suite à cette « performance », un travail de montage s’est opéré et a donné lieu à ce film qui par ailleurs fut présenté et primé au FID de Marseille, ainsi qu’à l’Acharnière.

D. : Comme s’est tissé votre rapport au cinéma ?

O.D. : C’était d’abord un rapport de spectateur. Un jour, un ami m’a offert une fabuleuse collection de cassettes VHS : il s’agissait de plusieurs centaines de films diffusés à la télévision, que sa mère avait enregistrés pour lui. Il y avait la période des années 1970 de Jean-Luc Godard, des films de Robert Kramer, Bresson, Dreyer, Ford, Murnau, Tourneur, d’autres de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Notez que ces films avaient été diffusés et enregistrés depuis la télévision. J’ai passé un temps incalculable à les regarder comme un zombie et prendre des notes. À cette époque, j’ai aussi découvert les entretiens Régis Debray – Serge Daney. Daney était mort déjà ; malgré tout, l’effet de sidération a été total – quelqu’un me parlait quasiment pour la première fois, affirmait qu’une « certaine idée du cinéma » était morte ; ce qui est consubstantiel de la disparition symbolique de la classe ouvrière. Il racontait que lorsqu’il était enfant, s’agissant de cinéma, c’était Hitchcock du côté de la mère et Ford du côté du père ; autant dire psychanalyse et peuple ou bien pulsion scopique et politique. Il se trouve que maman était femme de ménage et papa ouvrier ; Daney a fait remonter tout ce « merdier » sous la forme d’un deuil bipolarisé. Drôle d’héritage. De lui, je retiens une conception ambivalente du cinéma. D’un côté, il vient du « bas », il s’enracine dans les mythes populaires et son développement reste lié à celui de la société de consommation et aux Trente Glorieuses… et de l’autre, il a son versant « expérimental ». Le cinéma présente ces deux aspects. Il est un alliage paradoxal entre vulgarité et raffinement. C’est même intrinsèque aux films : Hitchcock, c’est aussi compliqué que Kafka, et Ford, c’est aussi sophistiqué et brutal que l’Ancien Testament. Serge Daney pense que le cinéma marche sur ces deux jambes : une jambe très prosaïque, une jambe très sophistiquée. Il lui faut les deux pour marcher ; aujourd’hui l’équilibre est rompu.

D. : Mais vous n’avez pas complètement abandonné le théâtre…

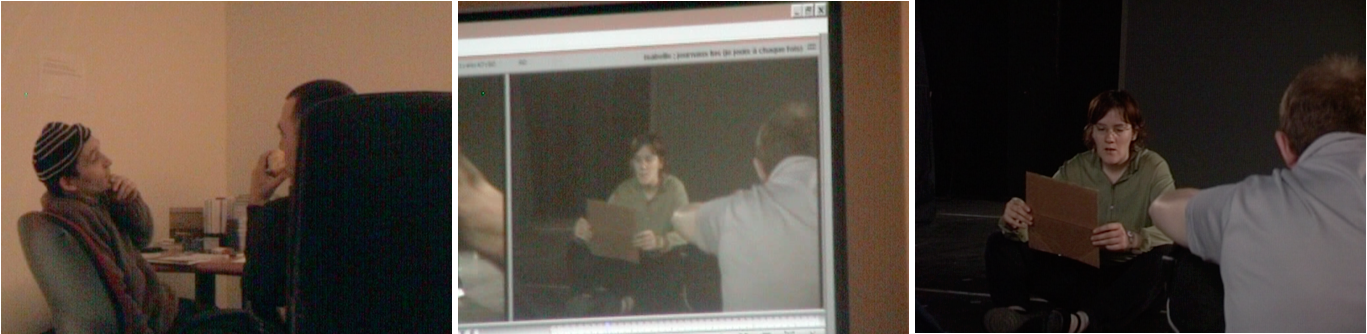

O.D. : Non, le théâtre et le cinéma sont restés associés. J’ai intégré un travail de réflexion sur l’image au sein des ateliers que je menais avec les comédiens de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche à Roubaix ; c’est dans ce cadre qu’est né un autre long métrage : Dreyer pour Mémoire – exercice documentaire.

D. : Et tout s’imbrique, puisqu’il est question de cet atelier au début de Nager, comme si c’était hier, le film que vous avez réalisé avec Isabelle Ogilvie. Comment est né ce troisième projet de cinéma ?

O.D. : Entre Dreyer… et Nager…, un autre film a été réalisé : Accoster. J’ai fait la connaissance d’Isabelle à la Cie de l’Oiseau-Mouche où elle était aspirante actrice. Pendant le tournage de Dreyer…, elle est arrivée avec une petite caméra DV, souhaitant elle aussi filmer. Les autres comédiens éprouvaient des réticences à être filmés – regardés – par une de leurs collègues, ce qui a engagé un dialogue sur le droit à l’image, le statut de cinéaste non-professionnelle d’Isabelle, la différence entre « ses images personnelles », pourrait-on dire, et les nôtres en prévision. Voilà pourquoi on l’entend demander à ses camarades si elle peut les filmer (tout en les filmant), au début de Nager… Au départ, nous avions convenu qu’elle réaliserait peut-être une sorte de making-of de Dreyer pour mémoire ; elle a donc travaillé parallèlement au tournage du film, en enregistrant de son côté. Mais petit à petit, le film est devenu tout autre chose qu’un making-of : autre dérive…

D. : Le projet s’est donc transformé peu à peu, à mesure de vos échanges, des difficultés rencontrées… raconte-nous ces « dérives ».

O.D. : J’ai regardé les rushs d’Isabelle, et j’ai été saisi par certains aspects de ses images : des tremblements, des temps morts, des hésitations, une voix qui vient redoubler l’image, une forme de réflexivité spontanée…. J’y reconnaissais quelque chose du cinéma de Kramer, par exemple ; en fait, suite à la journée sur « le cinéma autre », je me suis rendu compte d’un vrai voisinage avec le cinéma de Jonas Mekas, beaucoup moins didactique que celui de Kramer, plus spontanéiste. Disons que j’y ai perçu, globalement, une dynamique expérimentale. Nous en avons discuté. Elle me disait simplement qu’elle voulait faire du cinéma. Je sentais que quelque chose de très important se jouait là : nous avons donc monté un « Défi Jeune » autour de cette idée. Denise Ogilvie, sa maman, nous a aidé. Le projet s’intitulait alors Voyage au pays du cinéma, puisqu’il s’agissait bien de « faire du cinéma ». Devant le jury, Isabelle continuait d’exprimer ce désir de « faire du cinéma ». Quand on lui demandait des précisions, elle énumérait ce qu’elle voulait filmer : La Tronche (commune qui jouxte la ville de Grenoble), sa chambre, sa grand-mère, son frère, ses dessins… Et nous avons obtenu quelques moyens pour faire ce voyage. Nous n’étions pas au bout du chemin.

D. : Oui, le titre a changé d’ailleurs… Et finalement : comment qualifier ce film ? De quoi s’agit-il ?

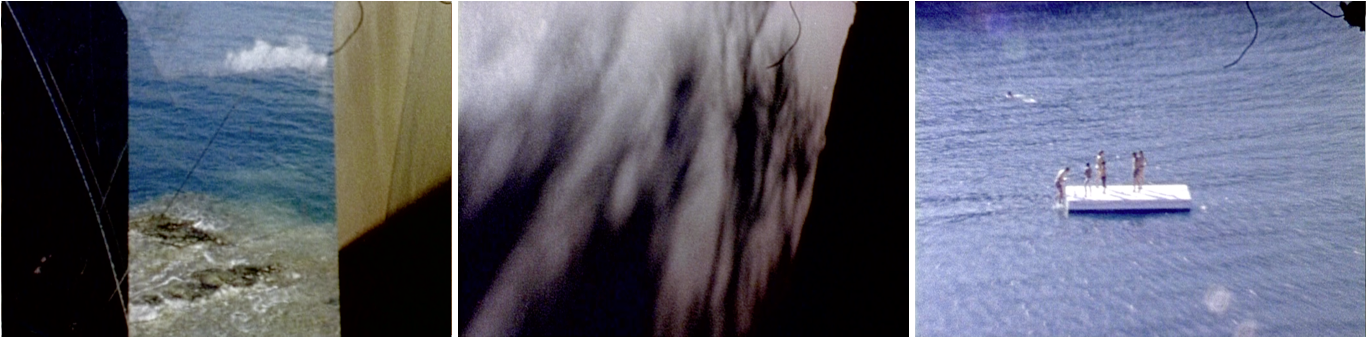

O.D. : Ce titre joue sur une anecdote de tournage qui incarne parfaitement le malentendu entre Isabelle et moi : à la fin, je l’emmène voir le tombeau de Walter Benjamin à Portbou parce que j’intellectualise affectivement notre expérience… mais il fait beau, il y a la Méditerranée, et Isabelle préfère aller nager. Donc, on rebaptise le film. Ce sont bien ces différences entre elles et moi qui le constituent peu à peu. En ce sens, c’est un véritable film à deux, qui implique qu’on se cherche, qu’on se trouve, qu’on se perde. Il témoigne de cette histoire-là, en somme. Après avoir vu Nager au LaM, Suzanne Liandrat-Guigues a dit : « on ne sait jamais si on va se promener pour se perdre ou pour se retrouver ». On pourrait dire que Nager ne trouve pas son sujet tout en écarts qu’il est, qu’il se perd ; on pourrait dire aussi qu’il se trouve là, précisément entre la quête et la fuite, en tant que promenade à deux.

D. : Avez-vous parlé des cinéastes auxquels tu t’es intéressé ? Isabelle les connait-elle ?

O.D. : Elle a regardé quelques films pour me faire plaisir… Mais elle préfère les romances. Elle aime bien Cédric Klapish, par exemple, ou bien Scoubidou. Et après tout, c’est son affaire. Elle apprécie les histoires amoureuses, c’est ce qui l’attire aussi dans les comédies de Rohmer. Son expérience du cinéma comme spectatrice est liée au sentiment amoureux, à la rencontre amoureuse. A l’origine, son envie de faire du cinéma s’est greffée sur celle de vivre une romance. Cela n’a pas empêché notre aventure d’évoluer, et nous avons mené le film jusqu’à son achèvement ! Au départ, nous avions mis une caméra entre nous. Isabelle gardait bien cela à l’esprit, elle me le disait régulièrement : « entre nous, il y a le cinéma ». Le cinéma, c’était à la fois tout un écart entre nous, et ce autour de quoi nous devions nous retrouver.

D. : Vos différences font la chair de ce film à deux, lui-même très différent des autres. Vous n’aviez donc pas le même cinéma en tête. A quoi aspiriez-vous, de votre côté ?

O.D. : Je m’intéresse au travail, par exemple, aux enjeux liés au fait de filmer le travail, aux obstacles administratifs que cela suppose de surmonter… J’aurais voulu qu’Isabelle puisse filmer au CAT (le Centre d’Aide par le Travail) où elle est allée faire du fromage. C’est pourquoi je lui pose ces questions sur le rapport entre ce qu’elle fait avec moi et ce qu’elle fait au CAT, entre cinéma et fromage. Elle ne répond pas. Elle ne veut pas répondre, ces questions ne se posent pas pour elle. On voit bien qu’elle envisage le cinéma autrement. Son désir de faire du cinéma, c’est l’affirmation de sa subjectivité. C’est une énergie très intime. Peu à peu, on se tourne vers sa famille : son frère, sa grand-mère, ses proches qu’elle voulait filmer. Une telle autobiographie affective était loin de mes préoccupations a priori ! Mais encore une fois, notre film s’est construit au fur et à mesure que nous assumions nos désaccords. Et nos échanges se nourrissaient toujours de ce rapport complexe entre la subjectivité et le partageable, entre le personnel et le commun.

D. : Il y a une séquence très chaleureuse dans le film, presque fiévreuse, avec un chat, une femme enceinte, et des dessins d’Isabelle qui renvoient à la maternité. Le point d’écoute est très radical : le ronronnement du chat, tout proche, inonde la bande son pendant que défilent toutes ces images.

O.D. : Le son, et les dessins, ce sont des décisions qui ont été prises au montage, à partir de la situation de tournage qu’Isabelle a crée. J’étais absent, mais on m’a raconté ce qu’il s’était passé et nous avons essayé de suivre Isabelle… Elle est arrivée chez cette amie enceinte, dont le mari se trouve être un professionnel du son pour le cinéma. Elle leur a expliqué qu’elle faisait un film. Elle a d’abord porté son attention sur le chat. Le mari l’a donc aidée à enregistrer le ronronnement du chat. Puis elle lui a abandonné la caméra, elle s’est complètement détournée du film pour s’intéresser à son amie enceinte. Elle a posé sa tête sur son ventre… Isabelle voudrait avoir un enfant, cette question la préoccupe beaucoup, d’où les dessins qu’elle consacre à cette question depuis des années. Nous avons donc ramassé tous ces éléments dispersés : l’image, le son, le chat et l’amie enceinte, le projet de film et la vie intérieure d’Isabelle, toutes ses aspirations hétérogènes. En un sens, nous avons cherché à reconstituer le parcours qu’elle nous indiquait, en égrainant ces choses autour d’elle.

D. : Comment s’est déroulé le montage ?

O.D. : Au départ, pas très bien… C’était une phase compliquée pour Isabelle, comme pour moi. Isabelle filmait énormément de choses, et les filmait longtemps, conformément à son désir. Le travail de dérushage était donc très laborieux. Nous avions préparé des enveloppes, pour qu’elle y glisse des images qu’elle souhaitait rapprocher les unes des autres. Mais c’était difficile. Nous avons invité Pierre Vincent Cresceri pour effectuer le travail sonore. Nous nous sommes alors équipés en super-8, ce qui présentait un premier avantage : les bobines sont courtes, et l’oeilleton induit un rapport d’implication différent par rapport à l’image vidéo où l’on voit immédiatement ce qu’on enregistre. Je ne sais pas si c’était bien ou pas… mais Isabelle s’est mise à regarder ce qu’elle filmait plutôt que de simplement voir le retour vidéo. Quoiqu’il en soit, on s’est mis à faire correspondre chaque plan à une décision de tournage. Mais Isabelle était toujours très peu intéressée par le montage… Je voulais moi-même rester à distance raisonnable de ce travail, pour préserver l’équilibre de notre collaboration autour du film. Puis nous avons fini par faire appel à deux monteurs, Bruno Thomé et Sébastien Descoins.

D. : Y avait-il un écart entre le désir d’Isabelle de « faire du cinéma » et l’acte de « faire un film », avec tout ce que cela implique concrètement ?

O.D. : « Faire du cinéma », c’est sans doute beaucoup plus métaphysique que « faire un film »… mais pour autant, tout ceci n’a rien de spéculatif. « Faire du cinéma » se rapporte bien à l’acte concret de filmer, pour Isabelle : il s’agit d’être dans le monde en le filmant, de s’adresser à lui en le filmant. Elle pouvait le faire indéfiniment. Au montage, les choses filmées sont absentes mais remontent comme des souvenirs. C’est peut-être une raison des difficultés que nous avons rencontrées. Elle et moi étions à l’évidence très différents dans notre rapport à ces images. Il y a une certaine littéralité dans la démarche d’Isabelle. Elle procède par associations littérales entre le langage, le monde et les images du monde, et ce au présent. Il n’y a pas de second degré, pas de négociation avec un spectateur à venir. Elle parle d’elle, elle parle au monde, elle parle aux images dans la même opération.

D. : Nager s’ouvre sur une marionnette de clown, et la voix d’Isabelle : « Ecoute…Il était une fois ». Elle se présente elle-même, actrice et auteur du film qui commence, au risque de prêter cette voix à ce clown immobile. D’où vient cette image ?

O.D. : D’elle ! Cette image est étonnante. La figure du clown a une certaine actualité dans les milieux artistiques et culturels, de Catherine Germain à Paul Mac Carthy en passant par « clowns sans frontières ». Ce plan ne m’a jamais fait rire, il est insolent, tragique, figé dans une glu temporelle où la question du jugement est ajournée. Dans les écoles de théâtre, Il s’agit souvent de « trouver son clown » . De nombreux ateliers de cirques ou de théâtre sont organisés autour de cette injonction. Dans le domaine de l’art contemporain, on rencontre aussi cette figure, double roublard et quasi mutique du « mal(e) créatif ». Le clown est au point de jonction entre stéréotype et transgression. Il se trouve qu’Isabelle était logée dans un foyer à Roubaix à l’époque, elle devait trouver le temps long, sa caméra et Patoche devaient probablement l’aider à trouver le sommeil. Le plan d’Isabelle éclaire tout cela et bien d’autres choses probablement. Cette « conversation » enregistrée en compagnie du clown était ponctuée de silences et d’absences : elle posait la caméra en oubliant de l’éteindre, et elle quittait les lieux plusieurs minutes avant de revenir. On avait donc de longs temps morts, à la fois drôles (en raison de la situation) et complètement glaçants au niveau visuel : cet Auguste inerte et froid, sous une lumière assez ingrate, ce n’est pas de tout confort ! Mais c’est ainsi qu’Isabelle a apprivoisé ce clown, qu’elle s’y est projetée, qu’elle lui a donné vie. Cette image est bien la sienne, même si elle s’inscrit dans une actualité collective, même si elle renoue avec un stéréotype partagé : à ceci tient sa force de sidération.

D.: On retrouve cette dualité entre le singulier et le commun… Est-ce là votre question commune en quelque sorte ? Est-ce là que vous vous êtes « retrouvés », Isabelle et vous ?

O.D.: Ces enjeux, je les ai d’abord découverts au contact des comédiens de l’Oiseau-Mouche. Nos discours de « normopathes » voudraient les encourager à exprimer leur singularité ; mais à les entendre, ils veulent avant tout être « comme tout le monde ». Mai 68 a été entre autres choses la révélation du singulier et la découverte des subjectivités ; chacun aujourd’hui est condamné à trouver l’expression d’un moi singulier qui va de la recherche de son employabilité jusqu’aux plateaux de théâtre… Isabelle affronte cette contradiction au quotidien. Dans son dialogue avec la société, il s’agit pour elle d’exprimer sa personnalité, sa subjectivité, tout en aspirant à une existence que l’on pourrait qualifier de « normale ». C’est ici notamment que l’on rencontre la question du salaire – combien ça coûte, du travail – mais aussi de la vie de famille. Ce que pourrait apporter ce film dans cette dualité, c’est une troisième voie. Le cinéma est concerné par une telle tension entre le subjectif et le collectif, pour des raisons industrielles, techniques et j’ose dire subjectives … Et nos choix, sur le plan technique, s’inscrivent aussi dans cette perspective. Or le cinéma n’est pas un art – ça aura été sa chance.

D. : Par-delà vos différences, la question de l’attribution pourrait se poser au regard du film achevé : les images qui vous reviennent et celles qui reviennent à Isabelle deviennent indiscernables. Le point de vue est bien pluriel, mais il n’est pas explicitement distribué.

O.D.: Oui, les images ne sont pas clairement indexées à l’un ou à l’autre. Ce trouble d’attribution tient en partie à la technique de tournage, dès lors que nous manipulions chacun une caméra super-8. Cette technique commune assure la qualité commune de nos images : c’est la même pour tous les deux, les motifs de clivage entre un ordre « professionnel » qui me serait associé, et un ordre « amateur » qui serait associé à Isabelle, s’estompent. Tout le monde tremble… La question n’est plus de savoir « qui ». De façon générale, faire du cinéma, cela n’équivaut pas à montrer qui filme. La singularité des images de Nager tiennent en partie de leur source ambiguë. Il y avait un devenir commun de nos images, porté par leur plasticité. Ensuite, c’est au montage que le trouble a été entretenu. Bruno et Sébastien ont apporté un regard extérieur, et par-là même précieux. Au départ, leurs choix ne m’étaient pas évidents, parce que naturellement, je n’aurais pas fait la même chose… Mais ils ont été sensible au malentendu entre Isabelle et moi, et je me rends compte qu’ils ont contribué à un film commun. Plutôt commun que collectif, d’ailleurs. C’est cela qui habite chacune de nos images.

Toutes les images proviennent de Nager ; comme si c’était hier d’Olivier Derousseau et Isabelle Ogilvie, G.R.E.C, C.R.A.V. Nord-Pas-de-Calais, Association 1&1, 2011.