Pacifiction – Tourment sur les îles, Albert Serra

Son nom de l'Europe dans Tahiti désert

Il y a des films faits pour nous, les cinéphiles, des films que nous connaissons bien. Je les appellerai les films gagnés d’avance. Des films où l’on constate après quelques minutes de projection que ça y est, c’est gagné, la rampe est prise, maintenant quel que soit la suite c’est du pareil au même, le film est ce qu’il est – la direction est prise, la destination est déterminée, on a appuyé sur le bouton, c’est comme une fusée, comme un missile nucléaire peut-être. Et souvent ces films gagnés d’avance tirent leur confiante sérénité de leur tournage [11][11] On en apprendra plus sur le tournage et le montage de Pacifiction en lisant l’entretien avec Artur Tort (chef opérateur, monteur) et Baptiste Pinteaux (acteur, « collaborateur aux dialogues ») dans Critikat, ou en lisant les entretiens avec Albert Serra et Benoît Magimel dans les Cahiers du Cinéma de novembre. : il peut être chaotique ou harmonieux, rocambolesque ou banal, l’important est que celles et ceux qui fabriquent le film se rendent compte qu’ils sont en train de réussir quelque chose. À ce titre, n’importe quel film peut être gagné d’avance, un film de Francis Ford Coppola comme un film de Jean-Claude Biette : la condition est qu’il parte de ce qu’on pourrait appeler un dispositif imbattable, disons d’une idée tellement puissante (fut-elle minuscule) que le résultat sera nécessairement magnifique. Le problème des films gagnés d’avance, naturellement, c’est qu’ils sont aussi un peu joués d’avance, un peu trop déterminés. On sait trop vite ce qu’il en est, on pourrait quitter la salle au bout d’une heure – ce sont, souvent, des films qui font très vite comprendre que la résolution de leur intrigue n’est pas très importante, que les attentes ne seront pas vraiment satisfaites, et leur récit est donc une sorte de prétexte, résolu arbitrairement dans les dernières minutes (en cela, Hitchcock, par son usage du fameux MacGuffin, serait le maître incontesté de ce grand genre fantôme). Il faut donc « simuler » des prises de risque et des inventions, utiliser la sécurité dont le film jouit pour se permettre tout et n’importe quoi. Parfois, le cinéaste est tellement sûr de lui qu’il en devient quelque peu paresseux, et que cette prise de risque n’arrive jamais vraiment (cela donne des films charmants, trop charmants, ceux de Wenders par exemple). D’autres fois, le cinéaste, à force de prise de risques et de sauts dans le vide, finit par tout simplement rater son film, par trébucher tellement fort qu’il ne parvient même plus à viser sur cette cible qui devait être impossible à manquer (cela donne des films fantômes, hantés par leur échec et leurs possibilités sublimes non réalisées : Merry-go-round de Jacques Rivette, par exemple). Pacifiction – Tourment sur les îles n’est ni gorgé de suffisance, ni raté. Il est plutôt très réussi.

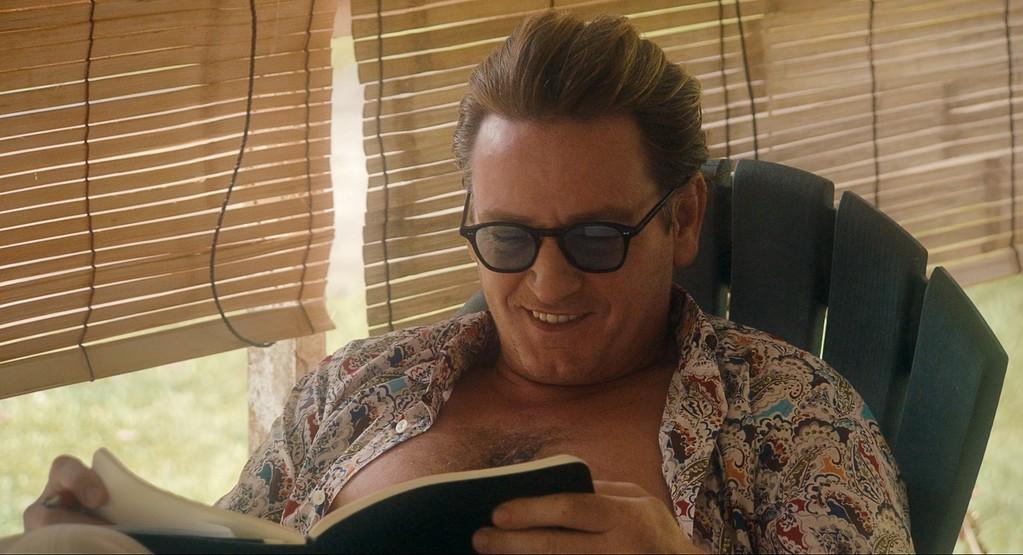

Car gérer ce mélange particulier, cette alchimie jouissive, cela ne va pas non plus de soi : il faut trouver cette idée géniale et tenir la note jusqu’au bout. Albert Serra, entre son Histoire de ma mort (2013) faisant se rencontrer Casanova et Dracula et sa Mort de Louis XIV (2016) et la place donnée à Jean-Pierre Léaud, est habitué à ce genre de films au principe fondateur tellement génial que le résultat ne saurait être un échec. Cette clef de voûte qui fait que Pacifiction est nécessairement un succès, c’est bien entendu ce contexte tropical, cette ambiance conradienne de fin du monde (sujet fait pour les cinéphiles – je ne citais pas Coppola par hasard), ce récit vague racontant le quotidien d’un agent de l’état français cherchant à comprendre sur quoi se fonde la rumeur de la reprise des essais nucléaires français dans l’Océan Pacifique (et son opposition avec un amiral de la Marine française), ce tournage de moins d’un mois en plein confinement, et bien entendu l’acteur principal, Benoît Magimel parfait dans le rôle du Haut Commissaire de la République De Roller (trouvaille patronymique géniale à la sonorité ronronnante et pleine de connotations aristocratiques et européennes). Quant aux risques que prend Pacifiction, ce sont ceux de l’incompréhension volontaire et entretenue. Dans un très amusant discours célébrant l’œuvre d’une écrivaine en visite sur l’archipel, De Roller fait l’éloge des écrivains « qui créent plus de trouble que d’éclaircissement », soit très exactement ce qui est à l’œuvre dans le film d’Albert Serra. Car tout Pacifiction se déroule dans une lumière légèrement brumeuse, une humidité de l’air qui rend toutes les formes floues. Les mystères même du récit, du portefeuille volé aux essais nucléaires, sont résolus sans jamais se transformer en évènements, ils se bouclent seulement dans la dernière heure, platement, sans faire de bruit, sans que l’on en comprenne jamais les véritables enjeux. Tout reste, au fond, un mystère, même le personnage principal : est-il idiot, dupé, habile ? En sait-il plus ou moins que nous ?

Le trouble est si profond, si constant, qu’on ne sait jamais exactement ce que nous sommes en train de regarder, qu’une élucidation semble toujours manquer. Les sources de ce film manifestement référencé sont elles aussi difficiles à déterminer : on pense volontiers aux colons en costume blanc que Conrad inventa dans Lord Jim ou dans La Folie Almayer, à Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry ou à son adaptation cinématographique par John Huston, à Marguerite Duras et son Inde sibylline et décrépie, sans jamais qu’une de ces influences ne puisse être prise comme explication, comme origine de cette esthétique du trouble et de la confusion (Serra en a peut-être inventé une nouvelle incarnation). Et si une influence semble plus déterminante, c’est celle du cinéma paranoïaque américain des années 60 et 70, mais Serra n’en conserve justement que la dimension angoissée et incertaine, diluant totalement les codes du genre. L’espace est toujours laissé ambigu, théorique. Pendant les dialogues, la caméra se positionne toujours de manière à rompre les axes entre les personnages (le film a été tourné avec trois caméras) ; les sons étouffent étrangement certains bruits et certaines voix sont, au contraire, plutôt amplifiées ; soudain un raccord réorganise totalement l’espace, par exemple vers la fin du film, quand De Roller erre dans la maison abandonnée et qu’il se retrouve tout à coup face aux deux espions étrangers qui semblaient l’observer de loin – personnages dont le rôle reste aussi très trouble (on se met même à soupçonner qu’ils n’existent que dans l’esprit du Haut Commissaire). Dans une scène absurde et sublime qui arrive au premier tiers du film, De Roller se retrouve embarqué sur un jet-ski surfant sur d’immenses vagues, dans une mer recouverte de bateaux et de surfeurs ; tous les repères spatiaux sont alors brouillés, le haut et le bas, le ciel et la mer, le plat et les pentes. Chaque scène se termine ainsi comme un couperet, et nous laisse interdit, désarmé : qu’est ce qui vient de se passer, qu’est ce que je viens de voir ?

Une sidération discrète, scène après scène, s’installe donc, et De Roller, lui, erre. Un choix onomastique qui raconte tout le film, qui ne cesse de nous montrer des lieux inconnus (une colline cachée derrière une clôture, une maison où se tient une fête, un stade de foot) pour ne rien nous en dire et mieux nous ramener vers des lieux déjà visités, récurrents, mais tout aussi insignifiants (notamment cette discothèque qui trône au centre du récit, le Paradise Club), vers des personnages qui, par leur récurrence, ont quelque chose de rassurant, notamment Shannah, l’employée de l’hôtel. On parvient donc, malgré l’incompréhension, à se repérer vaguement dans l’espace ; si chaque scène laisse un écho, presque un acouphène, on trouve tout de même des points de chute où se ressourcer, se rafraîchir (les personnages, en effet, boivent beaucoup, de l’eau comme de l’alcool). Pacifiction est un film qui ne cesse de répéter les mêmes espaces, les mêmes phrases, jusqu’à créer une forme de compréhension incertaine, et les solutions à ses énigmes finissent par s’imposer. Un film de ré-itération, donc d’itération, mot qui signifie à la fois la répétition mais aussi, en mathématiques, le fait de résoudre une équation à force d’approximations successives.

Un déplacement entre les vides et les échos – comme se déplacent les sous-marins ? Le récit de Pacifiction se déroule comme sous l’eau, et Benoît Magimel s’y déplace comme un grand sous-marin dont l’équipage, nombreux (il semble se cacher quatre ou cinq personnalités dans ce corps imposant), interprète le monde qui l’entoure par des échos, des signaux, des rebonds sur des parois. Dans les 30 ou 40 dernières minutes, le récit étant quasiment dénoué, le Haut Commissaire passe d’un lieu à l’autre sous le regard moqueur de l’Amiral et les regards prédateurs des espions étrangers ; sans doute n’a-t-il pas été assez furtif (il faut dire que c’est un vieux modèle un peu cabossé). Il avoue en tout cas sa défaite dans une confession pathétique et amère, au volant de son énorme Mercedes (blanche comme ses vêtements). Il blâme les gouvernants, leur ignorance, leur cruauté, leur volonté destructrice. On ne sait pas en quoi exactement (après tout, en tant qu’agent de l’état, en quoi serait-il fondamentalement opposé à la reprise des essais ?), mais il a manifestement échoué à quelque chose – ou bien il a parfaitement tenu son rôle, excepté, peut-être, une désillusion. Dans un immense stade de foot, en pleine nuit, il est éclairé par d’immenses projecteurs, pris au piège comme une bête prise dans les phares d’une voiture. Si Pacifiction est un film de sous-marin inversé qui se déroule exclusivement sur terre et à la surface de l’eau, alors naturellement, la scène où le navire remonte à la surface doit elle aussi être inversée et se dérouler sous l’eau. Le système d’arrosage automatique du stade s’allume et recouvre le corps de De Roller. Ses lunettes de soleil brillent, il regarde autour de lui, c’est un périscope qui dépasse de la mer. Il faut se rendre à l’évidence : il est découvert et doit se rendre s’il ne veut pas couler. Son costume étincelant est comme un drapeau blanc hissé au mat.

Scénario : Albert Serra / Image, montage : Artur Tort / Son : Jordi Ribas / Musique : Marc Verdaguer

Durée : 2h43.

Sortie française le 9 novembre 2022.