Parole aux images

Le silence chez Jonas Mekas et Jean-Luc Godard

On peut d’abord rapprocher Jonas Mekas et Jean-Luc Godard de manière relativement contingente : tous deux, quoique de part et d’autres de l’Atlantique, ont commencé à fréquenter assidûment les salles obscures, à écrire sur le cinéma et à tourner des films dans une même période allant de l’après Seconde Guerre mondiale au début des années 60. Chacun a mêlé la réflexion à la pratique et a occupé des positions radicales, volontiers polémiques, se refusant à penser le cinéma comme un art du compromis. De fait, l’un et l’autre bénéficient jusqu’à ce jour d’un statut à part : quoique non familières du « grand public », leurs existences accompagnent tout un pan de celle du 7ème art, et prononcer leur nom dans un cercle cinéphilique ne va pas sans déclencher des expressions d’attachements ou de rejets aussi irrationnels et profonds l’un que l’autre (le rejet, néanmoins, est sans doute beaucoup plus courant concernant Godard). Bref, ce sont deux figures qui se sont constituées, en un demi-siècle, comme emblèmes. Mekas, plus qu’un cinéaste, est le « pape de l’avant-garde » et du cinéma underground new-yorkais, tandis que Godard est le fer-de-lance de ce qu’il est convenu d’appeler la modernité cinématographique.

Les places singulières et les qualificatifs qui leur échoient aujourd’hui ne sont évidemment pas que des créations d’ordre institutionnel – qui leur sont parfois appliquées à leurs corps défendant – mais se rapportent également à leurs travaux respectifs. Il est possible en effet de rapprocher ces deux figures, de manière moins contingente, à partir d’une recherche qui leur est commune et à laquelle renvoient les termes d’ « avant-garde » ou de « modernité » : celle d’un nouveau langage audio-visuel. C’est cette recherche qui va nous intéresser, en tant que le silence peut y prendre une place importante. Les œuvres de Mekas et de Godard étant monumentales, nous avons choisi deux exemples qui nous ont semblé, parce qu’ils mobilisent le silence de la manière la plus directe et la plus absolue, les plus pertinents : As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty (2000) pour Mekas et, pour Godard, un épisode d’une des séries réalisées pour la télévision, Six fois deux (Sur et sous la communication) (1976).

« Silence » sera ici entendu de deux manières. Premièrement, d’une manière abstraite ou métaphorique, il s’agira du silence dans son rapport à la signification, comme ce qui pourrait la défaire ou la contrarier. Deuxièmement, puisque nous avons affaire ici à des médiums qui, contrairement à la peinture ou à la photographie, ont la possibilité de s’adresser conjointement aux yeux et aux oreilles, le silence sera entendu concrètement, comme composante formelle : le silence comme absence de parole, de bruit, ou de tout son. Une question peut se poser d’emblée : y a-t-il, lorsqu’il intervient dans un art audio-visuel, un effet spécifique du silence ? À travers nos analyses, nous verrons que les silences de Mekas et Godard, travaillant l’attention du spectateur, sont les moyens d’une efficacité paradoxale. Leur usage du silence revêt également une dimension culturelle, et prend place dans un mouvement historique de méfiance envers le langage et la rationalité.

Soulignons en effet que, si les travaux de Mekas ou de Godard peuvent être caractérisés comme d’avant-garde ou moderne, ces catégories recouvrent une tension fondamentale entre une volonté d’expérimentation esthétique et souci politique et éthique, tension de laquelle elles émergent et où elles prennent leur valeur. Ni l’un ni l’autre ne pensent l’esthétique comme un domaine séparé : la nécessité de leurs démarches artistiques provient du constat que chacun opère à partir de son vécu et de l’observation de l’époque. L’inventivité de leurs pratiques renvoie ainsi à une caractéristique des temps modernes, soit, dans les termes de George Steiner, un divorce du langage et du monde, une perte de confiance quant au fait « que toute vérité et toute réalité […] peuvent être enfermées dans les limites du langage »[11][11] Georges STEINER, Langage et silence [1969], Paris, Editions 10/18, « Bibliothèques 10/18 », 1999, p. 33.. Cette rupture, si elle est entamée dès le XIXème siècle, se voit néanmoins renforcée au XXème : la Seconde Guerre mondiale est rétrospectivement interprétée par un certain nombre de penseurs comme l’acte ultime du drame de l’asservissement du réel et de la vie par les idéologies, les idées abstraites véhiculées ou inoculées par la parole.

Dans une société pâtissant du privilège donné au langage conceptuel, le cinéma a pu apparaître à des artistes tels que Mekas et Godard comme le moyen de remédier, sur le plan artistique, à une esthétique verbo-centrée solidaire de la violence historique et concourant à agrandir la faille séparant l’homme moderne du monde. Il serait une voie possible vers un rapport plus immédiat aux choses, vers une innocence perdue. « Le cinéma est innocent », dit Mekas [22][22] Affirmation tirée du commentaire d’As I was moving ahead. Mekas a pu en proposer plus récemment une variante dans l’entretien que nous avons publié sur Débordements 2012, intitulé « Tout ce qui brille sous le soleil » : « Parce que la caméra est innocente. Un couteau, un pistolet, une bombe sont innocents. Les gens ne sont pas innocents. Les instruments et les machines le sont. Le couteau est là sans rien faire, vous le prenez et poignardez quelqu’un, ou bien vous coupez quelque chose. Tout, sauf les gens. Les animaux sont innocents ». En somme, l’innocence est une propriété inhumaine, elle est la caractéristique des choses ou des êtres auxquels il manque, entre autres, la parole. ; l’image, contrairement aux mots ne mentirait pas. Mais l’on sait que les utilisations de l’image peuvent en faire l’équivalent d’un mensonge [33][33] « Je crois justement que la manière dont on raconte l’histoire – ou le cinéma ou la télé ou les images – me semble assez importante parce que ça ne ment pas. Du reste, ça n’a pas à mentir ; on peut les faire mentir, mais une image ce n’est qu’un moment d’un fait, ce n’est même pas tout. Ce qui peut mentir, c’est l’utilisation… », Jean-Luc GODARD, Introduction à une véritable histoire du cinéma, Paris, Editions Albatros, 1980, p. 176., et les deux cinéastes vont devoir, pour que l’image s’émancipe d’un régime verbal, développer une forme spécifique. Disons tout de suite que nous ne trouverons pas, en étudiant ces formes, de rapport de stricte opposition entre langage et image, parole et silence, ce qui nous semble une bonne nouvelle, puisque les oppositions strictes et binaires risquent parfois et ailleurs d’engendrer des positions mélancoliques, négatives ou aporétiques (combien de paroles pour vanter le silence). Nous verrons qu’il s’agira moins, chez Mekas et Godard, d’évacuer la parole ou le texte que de produire un retournement, la parole ou le texte n’étant pas utilisés comme véhicules d’une signification univoque, tandis que les images, elles, sont envisagées comme « parlantes » dans leur autonomie même.

Par un jeu entre images, sons et voix, sont ainsi définies dans As I was moving ahead ces fonctions paradoxales : paroles des images et silence de la voix. Avant de s’attarder sur quelques moments où le silence est particulièrement mis en jeu, il faut d’abord dire quelques mots de l’ensemble du film et de son dispositif. Un élément déterminant, qui rend possible d’attribuer aux images une valeur spécifique, est l’absence de tout son in[44][44] Cette absence de son in est d’abord causée par un facteur technique, l’utilisation d’une caméra Bolex ne pouvant enregistrer simultanément le son et l’image. Mais les choix de Mekas à partir de ce facteur ne peuvent être attribués à celui-ci. Il aurait pu s’en accommoder autrement, plus mal : Mekas disposait d’ailleurs de sons d’origines qu’il a choisi de ne pas inclure, exprimant un « besoin d’abstraction ». Voir Patrice BLOUIN, « Les éliminations de Mekas », Cahiers du cinéma n°559, juillet-août 2001, p. 24-25.. Cette absence va permettre à l’image d’être en autonomie relative, de suivre son propre cours, parallèlement à une bande son majoritairement composée de différents enregistrements musicaux et sonores (des improvisations du pianiste Auguste Varkalis, réalisées sans avoir vu les images, des extraits musicaux d’époque[55][55] Voir Ibid., p. 25.). Le deuxième point à souligner est l’usage que fait Mekas d’un autre élément sonore, la voix off : la voix de Mekas apparaît en effet comme l’antithèse des voix off qui parlent « sur » les images, et viennent en verrouiller la signification.

En 1965, lorsqu’il assiste à une projection organisée par Timothy Leary, Mekas émet une critique sur la manière dont sont montrées des diapositives, critiquant le fait que les images sont soumises à la voix :

« L’impression prévalait que quelqu’un essayait de vendre quelque chose avec ces diapos. Elles n’existaient pas pour elles-mêmes. C’est la bande-son, la voix, qui rendait les images illustratives et y imprimait de force un sens qui n’y était pas. La voix ne laissait pas nos yeux en paix, suivre le flux de couleurs et de formes sans contours comme elles venaient, mais forçait l’esprit à y chercher quelque chose d’autre, même si ce quelque chose d’autre était vague ; l’esprit n’était jamais laissé “à la merci de l’œil“ comme le poète Robert Kelly a dit des films de Stan Brakhage. » [66][66] Jonas MEKAS, Ciné-Journal : un nouveau cinéma américain (1959 – 1971), Dominique Noguez (trad.), Paris, Editions Paris Expérimental, 1992, p. 184.

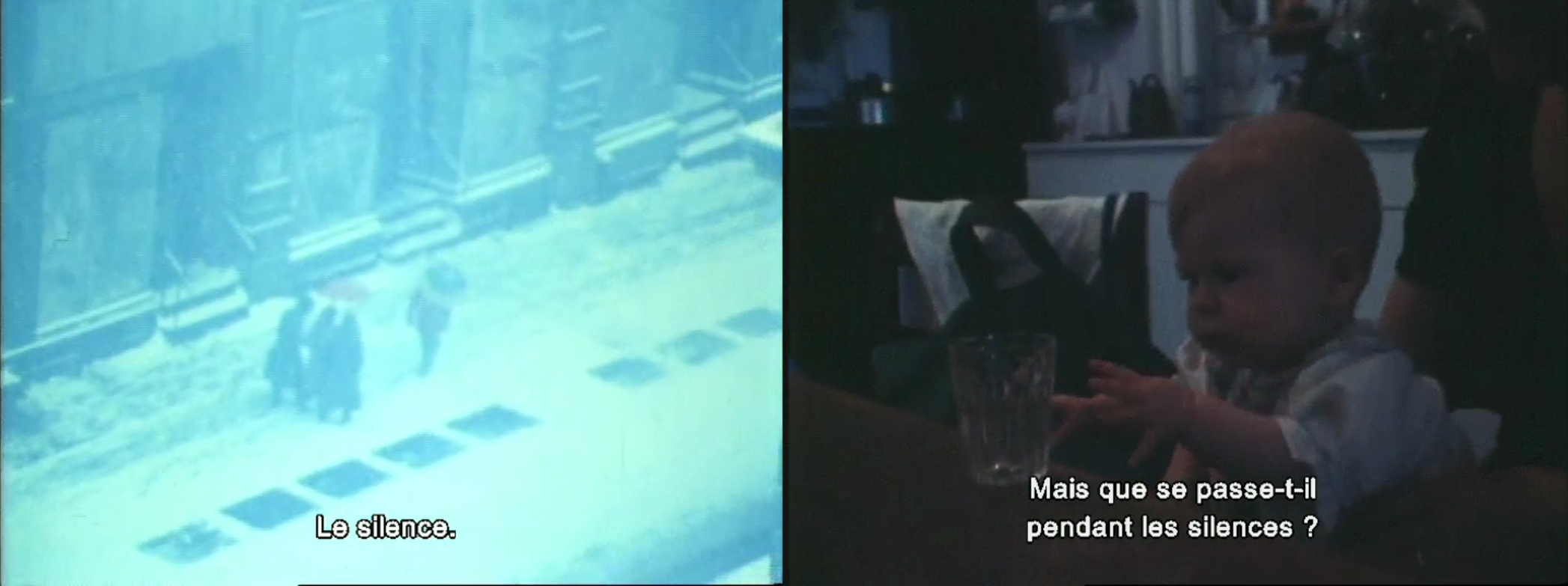

Au contraire, donc, dans As I was moving ahead, les choix de Mekas visent à conserver aux images un degré d’autonomie, empêchent une accroche trop directe de ce que l’on entend sur ce que l’on voit. Mais, pour creuser ce rapport des images et du son, arrêtons-nous sur un moment qui survient lors du troisième chapitre, et où Mekas se demande : « Que se passe-t-il pendant les silences ? ». La question nous intéresse, bien sûr, mais aussi la manière dont elle intervient. Si l’on replace le moment dans la continuité du film, on note que l’on entend d’abord un enregistrement sonore, un son de cloche, son qui est tout à coup interrompu pour laisser place à la voix de Mekas. Ce procédé, l’interruption d’un continuum sonore par la voix du cinéaste, est récurrent dans le film, et ce n’est pas le seul moment de silence : les interventions vocales de Mekas sont chaque fois entourées d’un silence relatif, seuls les grésillements ou le souffle du matériel d’enregistrement nous parvenant entre les paroles. La seule chose qui change, l’inédit, est que dans ce cas le silence est désigné comme objet d’attention et de questionnement spécifique. C’est presque rien, mais cela suffit à cristalliser le dispositif d’ensemble.

Pour commencer, on peut donc constater que, si l’attention portée au silence est tout à coup accentuée, cela passe par une nomination, par la parole qui dit « silence ». Dès lors, est-ce que la voix de Mekas n’agirait pas, dans une certaine mesure, comme une voix guidant le spectateur ? Est-ce qu’une forme de dépendance envers le langage verbal ne transparaîtrait pas malgré tout ? Mais, si la voix est présente, nous n’assistons pas du tout à une soumission de l’image – au sens où la voix parlerait tandis que l’image se tairait, obéirait – la voix désigne et pose une question, mais elle s’arrête là : à cette question aucune réponse ne sera apportée par la voix. La parole a pour fonction de délimiter une zone d’attention autour du silence, sans contenir d’orientations supplémentaires. Si la parole entoure le silence, elle s’arrête devant lui. Cela signifie que le spectateur est invité à chercher une réponse ailleurs que dans le verbal. Car il y a bien une réponse : il n’y a qu’à écouter et regarder.

Ce que produisent ces trous ménagés dans le tissu sonore du film, c’est une concentration de l’attention sur les images. Le silence est ici un élément positif (on prend conscience qu’il y a du silence), qui va programmer un type de réception. Le film se compose, dans de tels moments, de silence et d’une image, l’image n’est donc pas seule, mais sa valeur est renforcée, le fossé qui la sépare du reste s’élargit : accentuer le silence ici, c’est alors accentuer davantage l’autonomie de l’image. Et si la question est de savoir ce qui se passe pendant les silences, la seule réponse possible, ici, est que ce sont des images qui passent, images qui sont aussi des fragments de la vie du cinéaste. Mais – là est l’important – ces images données comme réponse sont en même temps cela même qui garde le silence ; et « garder » peut ici s’entendre comme « protéger » (le champ lexical militaire, de la violence ou de la défense est tout à sa place, puisque le langage est conçu comme une violence faite au réel). D’un côté, si les images sont ici enrobées dans le silence, de l’autre, le silence est comme contenu, préservé dans les images. Le silence comme composante formelle peut alors être envisagé comme un véritable opérateur destiné à éloigner les images de la parole, et à leur conférer un double statut : à la fois réponse et mystère, évidence et opacité. En invitant à chercher la réponse à une question verbale dans des éléments non verbaux, la séquence dessine un possible échange de valeur ou fonction. Les images répondent, elles parlent, mais à leur manière, en tant qu’elles restent muettes, qu’elles gardent le silence.

Ce court moment permet donc de cristalliser et de saisir ce qui s’étend à l’ensemble du film. Il exprime avec ses propres moyens un paradoxe. À un autre moment, la voix off de Mekas nous dit en effet que les images de son film « ne signifient rien au-delà d’elles-mêmes ». Dans une déclaration que l’on peut considérer comme complémentaire, il nous dira qu’il n’a rien à nous dire, car ses images disent tout [77][77] Patrice Rollet qualifie le travail de Mekas d’ « art de la surface », mais précise que la surface, chez lui, dit tout. Voir Patrice ROLLET, Diaries, Notes and Sketches de Jonas Mekas, Crisnée, Yellow Now, coll. Côté films, 2013., p. 26. On trouvera cette idée exprimée par Mekas au travers de ces deux citations : « Le XXème siècle (ou bien était-ce le XIXème ?) a produit Freud et Jung : l’exploration de l’inconscient. Mais il a aussi inventé le cinéma, où l’homme est montré et défini par ce que nous voyons, par la surface, et en noir et blanc, comme pour les défier tous les deux, Freud et Jung. La surface dit tout, pas besoin d’analyser vos rêves ; tout est là dans votre visage, vos gestes, rien n’est vraiment caché, enfoui dans votre inconscient : tout est visible. » ( Jonas MEKAS, Je n’avais nulle part où aller, Paris, P.O.L., 2004, p. 375-376) ; « Pour moi, le cinéma, l’objectif de la caméra ne capturent que la surface de la réalité. Mais il est extraordinaire que tout y soit révélé, sans pour autant que le montage intervienne. La surface reflète l’ensemble des choses ; le physicien David Bohm dit d’ailleurs quelque chose de semblable. Pour lui, chaque atome révèle une infime part d’un ensemble. Rien ne peut être caché. » (Jonas MEKAS, Hopi LEBEL, «Entretien », p.61-72, in Danièle Hibon, François Bonnefoy [dir.], Jonas Mekas, Paris, Editions du Jeu de Paume, 1992, p. 65).. Que les images ne signifient rien au-delà d’elles-mêmes ne constitue pas une faiblesse pour Mekas, c’est plutôt au contraire ce qui lui permet d’affirmer une forme de supériorité, dans leur innocence, des images. Et c’est par là que les images de ses films atteignent à la fois une intransivité et une transitivité maximales : l’image n’est que ce qu’elle est, opaque, désignant sans signifier [88][88] Philippe Dubois rapproche les images photographiques d’un « langage déictique », c’est-à-dire que « leur signification en l’occurrence ne se constitue que de leur propre désignation ». Philippe DUBOIS, L’Acte photographique, Paris, Nathan, 1990, p. 73., mais elle trouve aussi dans cette opacité une fidélité à la vie elle-même.

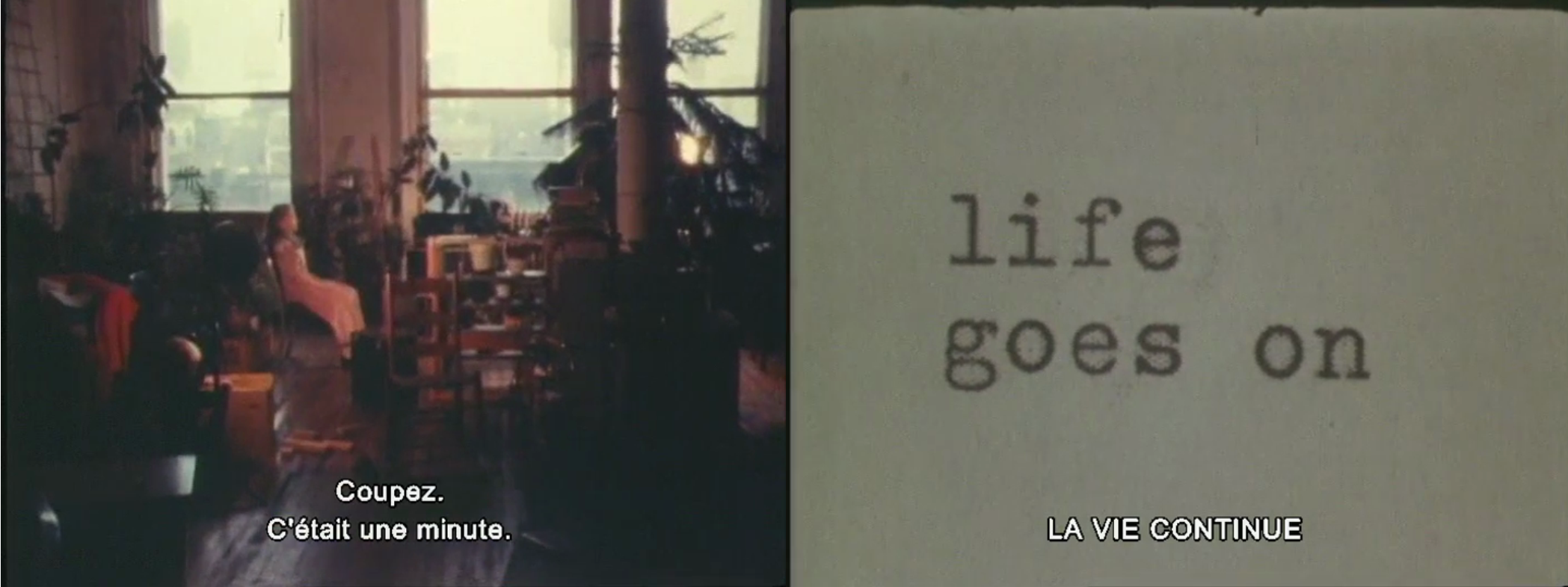

Un peu plus tard encore, au début du chapitre quatre, Mekas se livre à une petite expérience : après avoir parlé de son film, le décrivant comme un film où il ne se passe rien, et après avoir déclaré détester le suspense, il annonce qu’il va finalement nous donner un peu de suspense, et enregistre pour ce faire une minute de silence.

Pendant cette minute, nous avons sur le plan sonore un tic-tac, et sur le plan visuel un défilement d’images, sans causalité, sans ordre temporel défini, donnant une impression de hasard conforme à ce que l’on trouve à beaucoup de moments du film. Évidemment, il n’y a ici aucun suspense au sens traditionnel du terme : l’affirmation qu’il y aurait du suspense vise à suggérer que la vie se suffit à elle-même, en termes d’organisation et d’intensité dramatiques. Dans cette minute de silence, un bruit est cette fois maintenu, et l’accent semble de fait moins porté sur l’autonomie des images et l’absence de signification ; la valeur des images s’affirme à nouveau dans le décalage entre l’annonce d’un suspense et le défilement des images, et entre le temps de l’enregistrement de la bande-son et celui des images et du montage.

À propos de ce moment, il faut noter que la minute de silence provoque ici un effet de communauté temporelle : nous partageons tous une minute de notre existence ; le temps du film (à la fois image et son) et le temps de la séance ne font qu’un, car, selon l’expression de Johan Van Der Keuken, « le film se déroule toujours maintenant »[99][99] Van Der Keuken prononce ces mots dans le commentaire de son film Les Vacances du cinéaste (1974). On pourrait également penser à un moment d’Histoire de ma vie racontée par mes photographies (1994-2001) de Boris Lehman, où ce dernier s’adresse ainsi à son spectateur : « tout ce temps que tu passes à m’entendre, cher spectateur, à voir ce que tu vois, c’est notre temps commun, ton temps, le mien, le nôtre, qui se déroule ici même sur l’écran ; mon film a pris du temps et maintenant c’est à toi de le prendre. ». Mais les images qui occupent ce maintenant partagé cassent cette co-présence en renvoyant à un temps passé [1010][1010] On rencontre ici le problème du temps lié aux images de nature photographique, à la tension entre rapport à un réel passé et perception dans un présent ; problème ainsi formulé dans Les Vacances du cinéaste : « La photo est un souvenir. Je me souviens de ce que je vois maintenant. Mais le film ne se souvient de rien. Le film se déroule toujours maintenant ».. Les images ici vont donc à la fois épouser le défilement du temps (elles passent dans l’intervalle qui sépare le début de la minute de silence de sa fin) et lui donner un contenu spécifique. Nous sommes encore entre continuité et disjonction ; doublement, en réalité, car non seulement les images mettent en oeuvre une confrontation des temps en tant qu’elles sont enregistrements du passé, mais en outre leur organisation renvoie de son côté à la vie, conçue comme succession non-chronologique de moments (une seconde en suit une autre, mais le montage confond l’avant et l’après) qui ne vient pas former une totalité signifiante[1111][1111] Mekas, pour éviter la chronologie, a eu recours au hasard. Le film est divisé en onze chapitre, mais chaque séquence a été numérotée, puis les numéros disposés dans un chapeau afin d’être tirés au sort.. Nous avons ici deux aspects : un tout compris dans des limites temporelles, mais, à l’intérieur de ces limites, le désordre.

Il n’y a donc aucune signification à retirer de cette minute de silence, qui n’est, comme notre vie, qu’un moment prélevé sur le film : c’est davantage la nature de notre attention que le silence modifie, plutôt que la nature de ce qui nous est montré. Pendant une minute de silence sonore, une minute passe sans délivrer plus de signification, voilà tout. Mais à la domination du langage verbal, Mekas n’oppose pas uniquement le silence des images. Les images se situent en deçà ou au-delà du langage de deux manières : par le silence, mais également par la musicalité. Lorsque le montage n’obéit plus à des contraintes qui sont celle de la continuité ou de la causalité, c’est sa dimension rythmique qui l’emporte. Et lors de cette minute de silence, on assiste bien à une sorte de fusion décalée entre le rythme de l’horloge et le rythme des images. Le tic tac fait office de métronome, battant un rythme en rapport duquel les images instillent leur propre rythme, beaucoup plus irrégulier. La notion de rythme est importante chez Mekas ; si les images ne délivrent aucune signification, il espère que c’est dans le rapport sensoriel naissant entre le spectateur et le film que sera créée une forme de compréhension ; il lui arrive de considérer que sa tâche de cinéaste est de filmer le « rythme de la vérité » [1212][1212] C’est ce qu’indique un carton de Out-takes from the life of a happy man (2012).. L’écart vis-à-vis du langage, se trouve donc dans ce cinéma du côté du silence comme du côté de la musique. Ces deux éléments, silence et musique, ne sont d’ailleurs pas opposés à la voix ; ils en informent plutôt l’usage. Mekas parle d’une voix non savante, pour dire qu’il n’a rien à dire, ou délivrer des fragments d’expérience[1313][1313] C’est aussi une fonction du texte écrit : redoubler les images, ou livrer des citations, fragments de texte qui pour Mekas font partie de la réalité mais ne sont pas « supérieurs »., mais la voix peut aussi, par ses propres moyens, se libérer plus directement du poids du sens et s’adjoindre aux images en se faisant sonore ou musicale. C’est ainsi que se conclut le film : la parole prend la forme du chant, et son contenu exprime l’absence de savoir. Comme le dira Mekas ailleurs : « parler ne sert à rien, mieux vaut chanter » [1414][1414] Mekas le déclare dans une séquence de A letter from Greenpoint (2004). Notons que la musique est pour Georges Steiner, avec le silence et la lumière, une des trois manières d’excéder les limites du langage. Voir Georges STEINER, Langage et silence, op. cit., p. 73-80..

Mekas, dans les critiques écrites pour The Village Voice dans les années 1960, a eu l’occasion de se positionner vis-à-vis du cinéma de Godard : il lui reprochait dans un premier texte de faire un cinéma trop intellectuel, trop proche de la conscience[1515][1515] « Sur Godard et le rationalisme », Jonas MEKAS, Ciné-journal, op. cit., p. 100-101.. Puis, dans un deuxième texte paru à l’occasion de la sortie d’Alphaville, sa position évoluait et il finissait par créditer Godard de l’invention d’un « cinéma des idées », avançant, à rebours de ses déclarations précédentes, que le cinéma avait été trop réduit aux émotions[1616][1616] « Défense de Godard », Ibid., p. 188-189.. Mentionner ces écrits de Mekas peut sembler anecdotique, mais cela peut permettre d’entrevoir ce qui sépare les deux cinéastes : alors que Mekas cherche à faire correspondre images et vie, en mettant l’accent sur la musicalité et un désintérêt pour la signification, il existe chez Godard une pensée organisée, que la forme vise à transmettre. Tous deux s’en remettent aux images, mais, dans notre exemple en tout cas[1717][1717] On peut trouver des orientations différentes dans d’autres œuvres de Godard, et en tout cas déceler chez lui aussi une attirance pour les qualités sensibles des éléments ou des sons. Dans un article à propos d’Adieu au langage (2014) intitulé « Les chant de Roxy », Guillaume Bourgois écrit : « JLG envoie valser le langage en même temps qu’il le fait valser, transformant la parole en pur son, comme l’un des personnages féminins lorsqu’elle transforme les « si » hypothétiques de son amant en notes de musique. Au lieu d’un discours, le montage godardien ne cesse de produire des correspondances entre les éléments visuels, sonores et mathématiques qu’il utilise, correspondances placées sous le patronage du mathématicien allemand Bernhard Riemann, qui imagine un paysage dans lequel “chaque point se transforme en musique, une ligne de zéros le long de la mer“ » (Trafic, n° 92, hiver 2014, p. 19-27, p. 22). Mais, on le voit bien, la musique côtoie ici les mathématiques., il s’agira pour Godard de voir pour donner à comprendre ; là où chez Mekas, il s’agissait de voir pour s’absorber dans la présence des êtres et des choses, dans la vie[1818][1818] Rester à la surface pour en célébrer la richesse (et cela peut impliquer, comme c’est le cas chez Mekas, la volonté de restituer une « vérité », mais celle-ci est relative à une expérience vécue et non à une élaboration conceptuelle à propos de la signification de cette expérience) , ou passer par la surface pour arriver à une compréhension : ainsi s’énonceraient deux possibilités de l’image, et une division possible à l’intérieur du concept répandu de « révélation » cinématographique dont on trouve des traces chez Mekas comme chez Godard : mieux voir et/ou mieux comprendre. .

Nous choisissons ici d’étudier, dans la production de Godard, un épisode de la série télévisée Six fois deux, intitulé « 5a. Nous trois ». La critique adressée par Godard à la télévision, et son opposition entre « voir » et « lire » sont célèbres : pour Godard, la télévision ne donne pas à « voir » des images, elle les donne à « lire ». Godard téléaste va donc chercher à faire passer des images sur le petit écran, en respectant ce qui est selon lui leur principale qualité : le silence. Cette démarche va de pair avec l’idée, soutenue par une forte croyance à l’image, que ce qui est vu est plus profondément et directement ancré dans les consciences ; quand c’est vu, c’est vu[1919][1919] Jean-Luc GODARD, Introduction à une véritable histoire du cinéma, op. cit., p. 54 : « À ce moment-là, on peut voir des choses comme dans une plaque de microbiologie où on voit tout à coup comment une maladie se forme, on peut voir chez les vedettes un phénomène comme Watergate ou Hitler et montrer comment ça s’est passé. Et on s’explique très bien qu’on ne veuille pas le montrer parce qu’une fois qu’on l’a vu, on l’a vu comme on dit, c’est vu. Mais tant que ça n’est pas vu… ». Sur la valorisation du « voir », on peut se rapporter aux pages 113, 139, 177, du même ouvrage.. Dans son Introduction à une véritable histoire du cinéma, Godard écrit par ailleurs :

« Le cinéma muet a été une grande révolution culturelle et populaire. Il ne nommait pas, mais on reconnaissait tout et on savait tout. Avec l’industrie du parlant on s’est mis de nouveau à nommer. Avec la télévision on en est au sur-nom jusqu’au ridicule. » [2020][2020] Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Alain Bergala (ed.), Paris, Cahiers du cinéma, 1985, p. 408.

Le lien posé ici entre le voir et la connaissance nous occupera particulièrement. Le silence intervient à plusieurs reprises dans la série, et l’on peut d’abord y déceler une démarche réactive de la part de Godard ; produire du silence à la télévision est une transgression, le silence y étant perçu comme un vide, alors qu’il peut au contraire offrir une chance de vraiment voir les images.

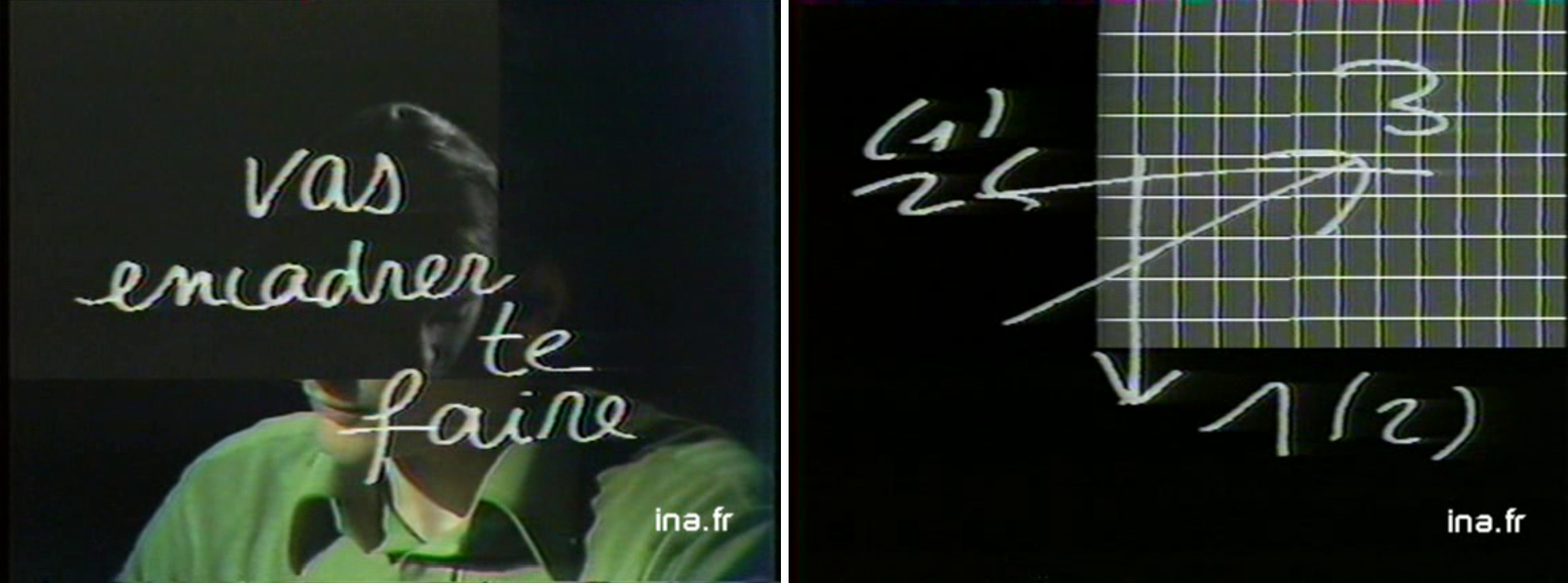

De cette double valorisation du silence et de l’image, l’épisode « 5a » de Six fois deux constitue l’un des gestes les plus radicaux de Godard, puisqu’il sera presque intégralement (à l’exception d’un plan final) réalisé en silence absolu. Notons d’emblée que cet épisode comporte un enjeu narratif, à travers lequel le silence se présente comme une forme de résistance à un pouvoir voulant forcer la parole de ses sujets : un homme a été arrêté et, en prison, il résiste à la police qui veut le faire parler. Il s’agit donc pour ce personnage d’apprendre à se taire, mais, tout en résistant à la police, il se trouve également engagé dans un autre acte de communication, puisqu’il écrit une lettre à la femme qu’il aime. À la violence de l’interrogatoire est donc opposée une autre expérience de communication, l’échange amoureux, échange qui, ici, a lieu dans le silence et même en l’absence de la destinataire (on nous précise que la lettre ne sera jamais reçue). Voilà pour la « narration ».[2121][2121] Tout ceci fait écho à la formule de Godard selon laquelle « l’image c’est de la liberté, les mots c’est de la prison », dans Jean-Luc GODARD, Introduction à une véritable histoire du cinéma, op. cit., p. 101.

Sur le plan formel, le dispositif de l’épisode est assez minimaliste ; nous avons des plans montrant l’homme à une table, et des plans montrant une femme, que l’on suppose être la destinataire de la lettre, assise face à lui. La femme étant donnée comme absente, ce face à face est à la fois virtuel (elle n’est pas là) et actuel (Godard lui donne, pour nous, une présence). L’image viendrait ici ouvrir une réalité parallèle, imaginaire, par rapport à la situation donnée comme réelle du personnage. L’actrice interprétant la femme changera d’ailleurs au milieu de l’épisode, ce qui souligne le fait qu’elle n’est qu’une projection de la conscience de l’homme. Ainsi, sur le plan visuel, nous avons des plans de l’homme et de la femme, avec lesquels Godard va jouer dans l’épisode, par le montage, en les alternant traditionnellement en champ contre-champ, mais surtout en utilisant les ressources que lui offre la vidéo. Un fonctionnement par couche l’emporte sur un fonctionnement par coupe : les plans vont constituer différentes strates d’une même image, et Godard va les faire se superposer, créant par là des effets de rapport. Concrètement, il va faire varier les dimensions des cadres respectifs (un cadre se rétrécissant pour laisser de la place à l’autre, etc.) et jouer de l’entrelacement de l’image (les images de l’homme et de la femme se mêlant, se bordant l’une l’autre en frontières irrégulières).

Mais autre élément visuel s’ajoute, dont le rapport à l’image est à interroger, puisque Godard va aussi, comme il le fait régulièrement dans la série, utiliser son écran comme un tableau noir, sur lequel il inscrit du texte (correspondant majoritairement au texte de la lettre du personnage, auquel se mêlent quelques marques godardiennes), dessine des schémas, ou encore fait apparaître une grille qui rappelle aussi bien le carnet de notes que le cahier d’écolier ou les barreaux d’une prison. La présence du texte n’est pas comme on pourrait le penser, en contradiction avec le projet de donner à « voir » une pensée. À la scansion des images et au chant de la voix chez Mekas, répond ici le découpage du texte. L’usage que Godard fait des mots vise à faire valoir leur dimension graphique (ils appartiennent à l’image, ils participent d’un montage), à les libérer d’une grille grammaticale. Ce qui compte dans l’épisode est la manière dont les mots apparaissent, l’endroit où Godard commence ou termine chaque séquence de mots, mais aussi par moment l’endroit où ces mots apparaissent (parfois dans un endroit déterminé du cadre associé à un personnage). À travers la pratique de « cadrages de phrases »[2222][2222] Georges DIDI-HUBERMAN, Passés cités par JLG : L’œil de l’histoire 5, Paris, Les Editions de Minuit, 2005, p. 19., la syntaxe est ainsi déconstruite, les phrases désarticulées et réarticulées pour ouvrir à des significations différentes, flottantes, qui se dessinent toujours en rapport aux images[2323][2323] Comme le note Philippe Dubois, « il n’y a plus de distinction effective entre image et texte » dans la télévision revisitée par Godard (Philippe DUBOIS, La Question Vidéo : Entre cinéma et art contemporain, Crisnée, Yellow Now, « Côté Cinéma, 2011, p. 233). Raymond Bellour évoque quant à lui une « assimilation de l’image à l’écrit » (Raymond BELLOUR, « Autoportraits », Communications, n° 48, 1988, p. 327-387, p. 382).. Il n’y a pas ici de système textuel pesant sur les images, mais une libération des images allant de pair avec une libération du texte, les deux valant ensemble dans un système qu’on pourrait dès lors qualifier de visio-textuel[2424][2424] Ou « scripto-visuelle », expression employée par Philippe Dubois. Mais elle l’est à propos des films militants, où l’écrit a peut-être une part plus importante. Voir La Question vidéo, op. cit., p. 229-231.. La vidéo deviendrait ainsi pour Godard, selon Philippe Dubois, « le moyen et le lieu d’une écriture d’images » [2525][2525] Bellour utilise l’expression « écriture-écran », (« Autoportraits », art. cité, p. 380). Bellour et Dubois lient tous les deux écriture et vidéo. Cette dernière réaliserait, selon Bellour, le rêve de la caméra stylo. .

Cet ensemble, images et inscriptions graphiques, permet donc de faire « voir » l’idée de Godard selon laquelle la communication suppose une division de chaque individu en trois, chacun étant à la fois en dehors et à l’intérieur de l’autre, l’objet d’une séparation, d’une adresse et d’une projection. Le silence absolu marque bien ici la volonté de Godard que nous nous en remettions intégralement à ce que nous voyons, c’est-à-dire à ce qu’il peut nous montrer ; il constitue une condition d’efficacité en amenant, comme chez Mekas, un régime de réception particulier. Les images sont libérées du son, et, dans cette liberté, auréolées de mystère. De fait, nous nous retrouvons face à cet épisode dans une position ambivalente, puisque les images doivent à la fois être perçues comme formes, et mises en rapport, décryptées comme des hiéroglyphes[2626][2626] Nous nous rapprochons ici d’une réflexion de Jacques Rancière, émise dans le cadre d’une étude des Histoire(s) du cinéma : « le cinéma de Godard reconduit l’interminable tension entre les deux poétiques, antagoniques et solidaires, de l’âge esthétique : l’affirmation de la radicale immanence de la pensée dans la matérialité des formes et le redoublement à l’infini des jeux du poème qui se prend lui-même pour objet » (Jacques RANCIÈRE, « Une fable sans morale : Godard, le cinéma, les histoires », La Fable cinématographique, Paris, Editions du Seuil, 2001, p. 236).. L’expérience de l’image, complexe, construite à travers la mise en rapport de différentes composantes (le silence, l’image, le montage vidéo, le texte), se donne comme irréductible à ce que serait la traduction directe d’une idée dans un langage verbal, discursif ou analytique. L’image chez Godard atteint bien l’idée, mais cette idée se transmet par-delà les mots.

Si Godard a pu déclarer que le cinéma ne nommait pas, Epstein a quant à lui écrit, dans Bonjour cinéma : « le ciné (sic) nomme, mais visuellement, les choses »[2727][2727] Jean EPSTEIN, « Bonjour cinéma », Écrits sur le cinéma, tome 1 : 1921-1947, Paris, Seghers, 1974, p. 102.. Cette idée de nomination visuelle exprime finalement assez bien l’effet attendu de l’image par Godard (qui a lui-même pu déclarer que l’image était « une nouvelle manière d’appeler les choses par leurs noms »[2828][2828] Dans Entretien entre Serge Daney et Jean-Luc Godard, que Godard a filmé en 1988, au moment de la préparation des Histoire(s) du cinéma. Suivant cette formule, l’image n’est pas opposée au mot, mais elle en prend le relais, et permet une forme de rédemption.). En nous montrant le déploiement dans le temps et l’espace de ses figures masculines et féminines, l’épisode exprime bien visuellement son idée de la communication. Un spectateur sans repères préalables pourrait ne pas savoir, mais il pourrait bien voir, et la simple observation et description de ce que nous voyons nous renseigne : deux interlocuteurs face à face et incrustés l’un dans l’autre, dont les lèvres bougent, le mouvement et les expressions changent, et sur lesquels des mots viennent s’inscrire. Quelque chose pourrait ainsi, pour celui qui y prête attention, se passer avec ces images et donner quelque fondement au pari ou credo godardien selon lequel la perte d’intelligibilité, la « perte de connaissance », induite par la méthode non verbale serait en même temps un gain, que le silence ne nous assourdirait pas, mais nous inviterait à développer d’autres modes de perception, d’autres capacités.

Dans nos exemples, le silence est donc une figure de crise, et sa vocation première comme composante formelle est d’instaurer les conditions dans lesquelles l’image pourra exister. Le silence permet une autonomie des images ; souvent conçu comme lié à une absence, un vide, il est ici un moyen de donner à recevoir les images dans leur plénitude. Contrairement à l’idée selon laquelle mettre un son ou un commentaire sur une image reviendrait à opérer une addition, il faudrait penser que c’est en fait opérer une soustraction. Une fois l’autonomie créée, chacun s’en empare différemment : réunion de l’image et de la vie (transitivité minimale et maximale) ; transmission d’une pensée via l’écriture d’image (Mekas partage ; Godard, à sa manière, communique).

Mais si le silence travaille la réception, crée des conditions de visionnage, il ne vaut que relativement à l’image. Il faut bien souligner que le silence n’est jamais une fin en soi : d’abord parce qu’il permet de laisser parler les images, ensuite parce que la parole peut faire retour au dehors. La parole muette des images assure moins la délivrance du sens que la liberté de parole. Si, dans un premier temps, le silence permet de voir les images, ces images deviennent dans un second temps des lieux d’accueil pour la parole. L’image n’étant pas d’ores et déjà remplie de signification par une parole, c’est au spectateur de l’investir : elle s’offre à lui comme contenant. Le silence des images se conçoit alors comme un endroit, dont l’envers est la liberté de parole, liberté applicable aussi bien à l’usage que les auteurs font de la parole (le chant mekassien, le bégaiement godardien dont parle Deleuze, qui permet de « défaire le langage comme prise de pouvoir »[2929][2929] Gilles DELEUZE, « À propos de Sur et sous la communication. Trois questions sur Six fois deux », Cahiers du cinéma n° 271, novembre 1976, p. 5-13, p. 10.) qu’à celui que peuvent en faire, depuis la place qui leur est propre, les spectateurs. La possibilité de ne pas parler, de garder le silence, s’avère finalement indissociable de la possibilité de parler, de donner la parole[3030][3030] « Eh bien il faut se servir de l’image parce qu’on sait au-dedans de soi que c’est puissant et qu’on en a besoin, ne fût-ce que de l’image de nous-mêmes ; mais il faut en même temps essayer de masquer son pouvoir réel qui n’est qu’un pouvoir de discussion et pas un pouvoir d’assommer quelqu’un. Or effectivement, on cherche à assommer quelqu’un avec une preuve définitive – innocent ou coupable – mais pas “un peu innocent et beaucoup coupable“ ou “beaucoup coupable et un peu innocent“. Et c’est en ça que je trouve que l’image…vraiment, permet de parler. Sans l’image, on ne peut pas parler ». Dans Jean-Luc GODARD, Introduction à une véritable histoire du cinéma, op. cit., p. 186. Le rapport entre image et parole, et la distinction entre des images qui prennent la parole, laissent sans voix, et des images qui donnent la parole, sont au centre des travaux de Marie-José Mondzain, dont ces propos résonnent avec ceux de Godard : « Le pouvoir des images est donc à comprendre de deux manières totalement opposées. Ou bien il s’agit de la liberté qu’elles donnent et leur pouvoir n’est autre que celui qu’elles nous offrent d’exercer notre parole et notre jugement en ne nous imposant rien, ou bien il s’agit du pouvoir que nous laissons à ceux qui font voir et qui n’en laissent aucun à l’image et dès lors l’image disparaît, et notre liberté de jugement avec elle. Les images ne disent rien, elles font dire. Pour qu’il y ait de la liberté dans notre relation aux visibilités, encore faut-il qu’elles n’imposent aucune évidence indiscutable, aucune doctrine ou opinion qui établirait un “croire vrai“ » (Marie-José MONDZAIN, Le commerce des regards, Paris, Editions du Seuil, 2003, p. 27). Plus fondamentalement encore, elle relie, à un niveau anthropologique, naissance de l’image et accès à la parole. Voir sur ce point « Les images parlantes », p. 13-28, in Murielle GAGNEBIN (dir.), Les images parlantes, Seyssel, Champ Vallon, « L’Or d’Atalante », 2005..

Il n’y a pas, dans nos exemples de confusion entre silence des images et invitation au mutisme ou à une fusion mystique. L’usage du silence chez Mekas et Godard renvoie conjointement à l’utopie d’une connaissance directe, équilibrant la sensibilité et l’intellect, et à celle d’un art cinématographique comme langage universel. On se souvient que, dans Le Gai savoir (1968), le mot trouvé par Godard pour décrire les images et les sons était « misotodologie », un mélange de méthode et de sentiment ; là aussi, Godard apparaît comme un héritier d’Epstein et de sa « lyrosophie », qui désigne la nouvelle voie de la connaissance ouverte par le cinéma, intégrant le sentiment[3131][3131] La « lyrosophie » est présentée par Epstein comme la réunion ou la synthèse de deux connaissances qui, quoique toujours présentes et en lutte à l’intérieur de l’être humain, se sont trouvées séparées au cours de l’histoire, au risque de faire subir une amputation à l’intelligence humaine : une « connaissance de raison » et une « connaissance d’amour ». Voir Jean EPSTEIN, « La lyrosophie », op. cit., pp. 15-23.. L’éloge de l’image n’ouvre pas la voie au mutisme (Godard et Mekas sont d’ailleurs de grands bavards). Parole et texte gardent ainsi une place relative dans la volonté de définir un nouveau langage audio-visuel, que l’image ne saurait constituer à elle seule, de manière autonome. Et la pertinence même de l’expression « langage audio-visuel », dans l’écart qu’elle suppose vis-à-vis du langage écrit ou verbal, repose non sur une hiérarchie et sur des exclusions absolues, mais sur des questions d’usage et de rapports entre les différentes composantes, écrites, verbales, sonores, imagées.

Ce texte a d'abord fait l'objet d'une première publication dans l'ouvrage collectif Le silence dans les arts visuels, dirigé par Adrienne Boutang et Nathalie Pavec, et paru aux éditions Michel Houdiard en janvier 2017. Nous remercions chaleureusement l'éditeur d'en avoir permis la publication en ligne.