Petite Solange, Axelle Ropert

L'âme de son enfant livrée aux répugnances

Le cinéma français, ces derniers mois, a fait de l’enfance et de la parentalité des sujets de prédilection. La partie la plus intéressante de Titane était à mon avis celle qui concernait la relation entre ce personnage de pompier toxicomane, viril et solitaire, Vincent, et Alexia, qui se métamorphosait en Adrien, prenant la place d’un fils disparu depuis 10 ans. Cette relation étrange, entre jeu de dupe et jeu de rôle, aboutissait dans une scène d’accouchement un peu convenue (où le fils disparu devenait, à travers l’épreuve d’un accouchement non-humain, une fille adoptée), mais les deux personnages avaient le temps de faire l’expérience d’une série de rapports père-enfant complexes, où chaque geste tendre était teinté d’une étonnante ambiguïté. Petite Maman faisait des relations entre parents et enfants le nœud de son récit, tordant les règles du temps pour créer une situation impossible où une mère et sa fille se rencontrent au même âge et apprennent, à cette occasion, à tisser de nouveaux liens. Le film de Céline Sciamma avait aussi l’originalité de montrer, d’une manière bien plus terre à terre mais tout aussi belle et émouvante, la relation entre un père et sa fille, qui passait aussi par une tendresse maladroite et par un apprentissage mutuel (le film laisse penser que le père et la fille, avant que le récit ne débute, avaient rarement passé du temps en tête à tête). On pourrait aussi penser à Louloute, qui racontait l’histoire d’une fille d’agriculteur et de sa famille se démenant, au milieu des années 80, pour ne pas perdre le contrôle de l’entreprise familiale – jusqu’à ce que les difficultés sociales, trop lourdes, finissent par pousser le père de famille au suicide, évènement traumatique qui marquait la petite fille pour le reste de sa vie.

On pourrait ajouter à ce corpus Petite Solange. La Solange du titre a 13 ans, elle vit à Nantes ; elle a un grand frère de 21 ans, une meilleure amie, une fibre écologique ; ses parents fêtent, dans la scène d’ouverture, leurs 20 ans de mariage. Mais petit à petit, scène après scène, des disputes arrivent entre ces derniers, leur relation s’effrite, et Solange voit la fin de son enfance et le début de son adolescence perturbée par cette séparation inévitable que ses parents tentent, maladroitement, de lui cacher. Le récit, plutôt convenu dans le cinéma français (Les quatre cent coups semble en être, en partie, le modèle), est mis en scène d’une manière encore plus sèche que les autres films de la cinéaste, qui semble affiner à nouveau son classicisme revendiqué, sa manière de conjuguer expression sobre et précision du découpage.

Ces quatre films, qui communiquent singulièrement les uns avec les autres, sont quatre portraits de famille (plus ou moins étendue), qui donnent à voir différentes représentations de relations parents-enfants, avec leurs moments de beauté et de complicité, mais aussi leurs difficultés, leurs contradictions. Des films qui cherchent aussi à faire des enfants des sujets plutôt que des objets, à leur donner une existence de personnage à part entière, respectant leurs singularités sans pour autant nier la réalité de leurs relations avec les adultes qui les entourent, ni la difficulté à établir une forme d’égalité. Dans tous les films cités, on voit bien, par exemple, comme il est difficile pour les pères d’établir une relation qui ne se base pas sur une violence patriarcale traditionnelle, comme les gestes de tendresse et d’amour sont faits avec maladresse et incertitude, et comme il est difficile de repenser l’idée de l’autorité des parents sur leurs enfants. C’est aussi ce qui se passe dans Petite Solange : même la douceur de Philippe Katerine ne suffit pas à effacer cette distance rigide qui sépare un père et sa fille (particulièrement quand la relation entre les deux parents se rompt) et que nos sociétés cherchent encore à rompre et à dépasser (le premier long-métrage d’Axelle Ropert, La Famille Wolberg, montrait déjà bien cette difficulté à laquelle un père, fut-il généreux et aimant, doit se confronter s’il veut élever sa famille dans l’amour plutôt que dans la violence et la peur). Les rapports familiaux sont d’ailleurs montrés avec une attention aux détails remarquable et une grande subtilité. Dans le comportement de cette famille, Ropert traque autant la tendresse que la mesquinerie et la lâcheté : le frère de Solange, par exemple, ne cesse d’abandonner sa sœur face à la dureté du divorce de leurs parents (il s’arrange pour quitter le foyer plus tôt que prévu, ne répond pas à ses appels) ; on peut aussi penser aux questions et aux réflexions faussement subtiles des parents concernant Gina, la collègue (et maîtresse) du père.

Mais ce que les films cités ont en commun (à l’exception de Titane, où « l’enfant » est déjà grand), c’est aussi qu’ils cherchent à inventer une mise en scène « du point de vue de l’enfant » qui ne soit pas totalement idéalisée. Il ne s’agit jamais d’une caméra qui serait naïvement posée « à hauteur d’enfant », ou qui entourerait tous les objets d’un halo imaginaire, mais de chercher une voie plus juste et plus égalitaire. Dans Petite Solange, Ropert propose, paradoxalement, de mettre en scène le « point de vue d’enfant d’un adulte ». Respectant profondément la singularité de l’enfant (et, par conséquent, la peine qu’aurait un adulte à la saisir de l’intérieur), la réalisatrice filme cet univers avec un intérêt extérieur, on pourrait presque dire documentaire. Cette sensibilité particulière se fait particulièrement sentir dans les scènes se déroulant au collège, filmé tour à tour comme un lieu d’enfermement quasi-carcéral (où un surveillant cruel et pataud joue au petit maton), comme un lieu d’ennui, ou, dans des moments précis et rares, comme un lieu d’émerveillement et de fantasme (une expérience de physique-chimie enfin stimulante, une émotion amoureuse). Tels sont les souvenirs que les adultes ont de l’école : une multitude de détails mémorables en raison des émotions qu’ils ont fait surgir plutôt qu’un « lieu d’apprentissage ». Ce point de vue « entre les âges », le seul possible, est au fond celui du souvenir : les scènes sont comme des moments décisifs que la mémoire de Solange aurait créé avec le temps, faisant d’une lecture en classe ou d’un après-midi dans un café des instants privilégiés et significatifs, prélevés dans une existence quotidienne, banale. Le récit est ainsi ponctué d’ellipses et d’évènements éludés (on ne saura pas comment le miroir fut brisé, on ne reverra jamais le professeur d’arts plastiques qui illumine le visage de la jeune fille) – les enfants de parents divorcés savent bien comment la séparation est difficile à situer précisément dans le temps, et comment elle peut séparer, isoler les souvenirs. On peut ainsi imaginer que Petite Solange ne prend pas le point de vue de la petite Solange, mais de la grande Solange – peut-être celle qui commence à apparaître dans la scène finale, alors que sa mère égrène les années qu’elle va vivre : « 14 ans, et puis un jour tu auras 15 ans, 16 ans, 17 ans… »

Ce n’est pas parce que ce point de vue est « intermédiaire » qu’il échoue à mettre en avant les problèmes que rencontrent les enfants. Ainsi saute aux yeux l’hypocrisie inévitable des parents : le père de Solange a beau lui dire qu’il y a « le monde des adultes » d’un côté et « celui des enfants » de l’autre, on voit bien qu’il n’y a en réalité qu’un seul et même monde, inégalement partagé, dans lequel les enfants peinent justement à trouver leur place. Ce qui maintient ce monde des enfants, ce sont les mensonges des adultes, auxquels les enfants ne sont pas dupes : Solange comprend en un coup d’œil l’adultère de son père, alors que ses parents tournent longtemps autour du pot. Le mensonge de trop, celui qui vise à lui cacher la vente de la maison familiale, aura comme conséquence la disparition de Solange dans la Loire, métonymiquement exprimée par un plan de son écharpe flottant à la surface de l’eau, que l’on peut interpréter comme une fugue ou une tentative de suicide. Il ne s’agit pas, bien sûr, de blâmer le comportement des personnages, qui ne font que respecter des conventions familiales relativement triviales (et même plutôt modernes), mais de constater que ces conventions créent elles aussi des difficultés et des situations problématiques, qu’il faut seulement avoir le courage d’affronter [11][11] Dans ses ouvrages Le Démariage et Couple, filiation et parenté aujourd’hui, la sociologue Irène Théry montre par exemple qu’il existe une contradiction fondamentale entre le modèle contemporain du couple (dont on accepte généralement qu’il puisse être éphémère ou transitoire) et celui de la parentalité (généralement considéré comme durable et insoluble). . La longue séquence finale, mise en scène avec une précision magnifique, est justement le moment où Solange trouve le courage qui manque à toute sa famille, et où elle leur impose la gaieté comme impératif pour le reste de la vie, comme fondation de la nouvelle vie familiale qu’il leur faut désormais inventer.

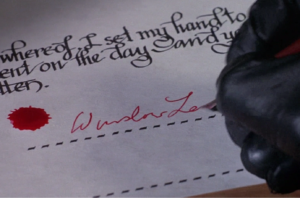

Malicieusement, Ropert glisse dans une scène l’affiche d’un grand film sur l’enfance, un film dont Petite Solange semble être une relecture, et dont le titre pourrait être sa profession de foi : Incompreso – L’Incompris. Plus tard, la jeune fille perd pied en lisant un poème de Verlaine, Gaspard Hauser chante, évoquant le célèbre « orphelin de l’Europe » éternellement mystérieux, homme-enfant apparu le 26 mai 1828 sur une place de Nuremberg et mort assassiné quelques années plus tard. Ropert filme parallèlement à l’enfance, autour de celle-ci, et garde des indices, des souvenirs, des creux ; mais elle sait que la manière la plus juste, la plus égalitaire de filmer l’enfance, c’est de se souvenir qu’on ne saurait tout à fait la comprendre. Ce faisant, elle parvient aussi à filmer la puissance poétique, presque révolutionnaire, qu’entraîne avec lui ce mystère de l’enfance – cette énergie que l’on trouve, disons, moins chez Verlaine que chez Rimbaud.

Scénario : Axelle Ropert / Image : Sébastien Buchmann / Son : Laurent Gabio / Musique : Benjamin Esdraffo / Montage : Héloïse Pelloquet

Sortie le 2 février 2022.

Illustrations : Titane, Julia Ducourneau, 2021 & Petite Maman, Céline Sciamma, 2021 / Petite Solange, Axelle Ropert, 2022 / Petite Solange, Axelle Ropert, 2022