Philippe Faucon

Guerre de positions - À propos des Harkis

Avec Les Harkis, sorti à l’automne dernier en salles et la semaine dernière en DVD, Philippe Faucon revient à la Guerre d’Algérie, qui s’apparente de plus en plus à une scène matricielle pour son œuvre et les divisions qu’elle ausculte. Avec la finesse et la sobriété qui le caractérisent, le cinéaste dépeint une communauté hétérogène, dont les membres obéissent à des motivations et des aspirations variées, loin de tout manichéisme. Après notre rencontre pour le premier numéro papier de Débordements, l’occasion était belle de reprendre le fil de la discussion, pour approfondir certaines questions et en ajouter de nouvelles, de la représentation de la violence à la place faite dans la fiction à des personnages positifs (y compris là où ils ont été bien rares dans l’histoire), en passant par les difficultés d’une production entre deux pays, deux langues, deux cultures.

Débordements : Après La Trahison en 2005, quel besoin ressentiez-vous de revenir à la Guerre d’Algérie ? Aviez-vous envie de reprendre cet événement avec un point de vue différent ?

Philippe Faucon : Quand on a terminé le tournage de La Trahison, j’avais le sentiment que je reviendrais sans doute sur cette période. Parce qu’elle est très liée à mon histoire familiale et personnelle. La guerre a beaucoup marqué la génération de mes parents et elle a continué de rester présente, même une fois terminée. On sentait qu’il y avait des choses dont on ne parlait pas devant nous, mais qui étaient là. En grandissant, j’ai rencontré d’autres jeunes gens de mon âge, qui eux aussi étaient détenteurs d’une « mémoire » de la guerre transmise de la même façon, sans avoir été vraiment dite, ou pas complètement. Chez certains de ces jeunes, ces « mémoires » de la guerre pouvaient rester très à vif, ou continuer d’être en conflit entre elles. Que ces jeunes soient les enfants d’anciens harkis, d’Algériens engagés pour la cause de l’Indépendance, d’Européens d’Algérie ou d’appelés de la Métropole. Ce n’est donc pas un hasard si, ayant choisi de faire du cinéma, j’ai eu à deux reprises le besoin d’aborder cette période par des films. Pas tout de suite, car je me suis d’abord intéressé à d’autres sujets, qui concernaient plus directement les gens de mon âge.

Et puis, il y a eu un moment où j’ai été rattrapé par cette histoire. J’ai entendu un jour Abdel Raouf Dafri (réalisateur du film Qu’un sang impur…, qui a aussi comme contexte la Guerre d’Algérie) dire que s’il avait choisi de faire du cinéma, c’était pour parler de la Guerre d’Algérie. Même si ça ne s’énonce pas en termes aussi nets pour moi, je peux comprendre ce qui sous-tend ce qu’il dit, car cette rencontre entre ces deux dimensions de ma vie a certainement été opérante. Donc, quand on a terminé La Trahison, je savais que j’y reviendrai. Avec Claude Sales, nous avions fait un travail assez important de rencontres avec des hommes qui avaient vécu la guerre. Ce premier travail a été pour moi l’occasion d’aborder réellement cette période, comme je ne l’avais jamais fait auparavant. Mais beaucoup des témoignages que nous avions recueillis n’ont pu être utilisés dans le cadre du scénario sur lequel nous étions en train de travailler, ou encore (et surtout) en raison de l’économie très restreinte dans laquelle le film s’est finalement monté. Nous avons dû laisser de côté un certain nombre de choses qui me paraissaient pourtant avoir de l’intérêt. C’est cet ensemble de raisons qui a amené le besoin de revenir une deuxième fois sur cette période.

D. : Vous revenez à l’événement en vous consacrant à la communauté qui est peut-être la moins connue du conflit, en Métropole au moins. Les appelés apparaissent au cinéma dès la Nouvelle Vague ; on parle régulièrement des Pieds Noirs, qui sont une cible électorale privilégiée de la droite réactionnaire ; les fellaghas bénéficient d’une certaine aura liée à l’imaginaire révolutionnaire. Au sein de ces forces en présence, les harkis sont sans doute parmi les moins représentés. Est-ce aussi pour cela que vous vous y êtes intéressé ?

P. F. : Je me suis sans doute aussi penché sur cette histoire parce qu’il m’a semblé qu’elle manquait au cinéma. L’abandon des harkis est un épisode marquant pour les gens qui ont vécu la guerre, dont mes parents. C’est une histoire dont j’ai entendu parler très tôt, je devais avoir à peine 10 ans quand j’ai entendu le mot « harki » pour la première fois. Je ne savais pas qui étaient les gens qu’il désignait, mais j’ai entendu qu’il s’était passé quelque chose d’indigne, que des gens avaient été tués en nombre. Après avoir fait le film et en le présentant, j’ai pris la mesure de la méconnaissance de cette histoire. C’est un épisode de la guerre particulièrement honteux, qui a conduit à l’abandon de fait d’un grand nombre de gens que l’on avait dangereusement compromis. Et après la guerre, à la mise à l’écart, dans des conditions ignobles, de ceux que l’on avait fait venir en France. Cette histoire a généré un refoulé très fort, avant d’être rappelé par le fait des enfants de harkis. Comme ça a été le cas avec les enfants de l’immigration, la première génération s’est souvent tue et la deuxième a été plus virulente. On s’est aussi rendu compte qu’il y avait un électorat de ce côté-là et régulièrement, il y a eu des discours et des promesses, à nouveau suivis d’oubli. En même temps, j’étais bien conscient que c’était un sujet qui n’était pas simple à traiter. Rien n’est simple, ni noir et blanc. Pour certains d’entre eux, des harkis ont été des instruments de la répression. Mais ce n’est certainement pas le cas de tous.

D. : Ce refus de la simplicité rend vos personnages d’autant plus intéressants. D’abord, ils sont nombreux, c’est un film de groupe, et ils sont moins portés par une idéologie que par des contingences matérielles. S’engager dans l’armée française est parfois pour eux le seul moyen de survivre ou de subvenir aux besoins de leur famille. Comment avez-vous travaillé pour écrire ces personnages et leurs motivations ?

P. F. : Cette histoire a longtemps été largement mythifiée. Les harkis auraient été ceux qui avaient « pris le parti de la France ». Or, beaucoup d’Algériens qui ont été amenés à se retrouver engagés côté français pendant la guerre l’ont été avant tout pour des raisons de survie, par non-choix. Du fait de la guerre, l’armée est devenue le principal employeur (voire le seul) pour un grand nombre de gens, dont les familles étaient sans ressources et qui n’avaient plus la possibilité de vivre du travail de la terre. Il y a aussi un autre type de raisons, certainement très important, que pointe notamment Mohammed Harbi, historien dissident du FLN, qui sont les violences de certains éléments du FLN : des Algériens s’engagent côté français parce que des proches ont été tués pour n’avoir pas payé l’impôt, parce qu’ils sont jugés suspects ou tièdes, parce qu’ils sont sympathisants de mouvements rivaux, comme le MNA. J’ai présenté le film avec un ancien harki, qui a intégré une harka parce que huit personnes de sa famille ont été tués.

D. : Votre film commence d’ailleurs sur ces représailles : une tête déposée devant la porte d’une maison.

P. F. : Oui. Ce type de raison est également évoqué plus tard dans le film, lorsque le lieutenant demande à l’un de ses hommes pourquoi il est devenu harki et que ce dernier répond que c’est parce que sa sœur et son beau-frère ont été tués.

Enfin, il y a aussi sans doute une petite minorité d’Algériens qui font ce choix par conviction pro-française. Soit parce qu’ils sont issus de familles qui bénéficient de la situation en place ou dans lesquelles il y a une tradition militaire, parce que les pères ont fait les guerres de la France, etc. Cette raison s’entend aussi dans le film, mais ce n’est sans doute pas celle qui anime les personnages principaux. Eux viennent de milieux ruraux et sont surtout en situation de survie. Pour la plupart, ils ne parlent pas français et n’ont pas de raisons réelles de défendre un ordre en place qui les prend très peu en compte.

D. : Vous évoquiez le FLN : les fellaghas sont relativement peu présents dans le film. Vous n’avez pas voulu montrer de confrontation de points de vue entre les deux camps ?

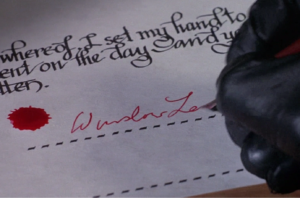

P. F. : C’était prévu au départ dans le scénario, mais il a fallu composer avec une durée de tournage très courte. J’ai donc fait le choix de resserrer le récit principalement sur les personnages de harkis. Le camp opposé est évoqué de loin, mais il y a quand même ce moment où le sens du combat adverse est dit : un harki saisit sur le corps d’un officier indépendantiste une veste de treillis, à l’intérieur de laquelle ce dernier a écrit : « Je donne ma vie pour la liberté de mon pays ». Ce moment est un moment de confrontation d’un personnage de harki à un miroir qui lui renvoie la place de l’adversaire.

D. : Votre film montre bien aussi comment, même dans leur propre camp, au sein de l’armée, les harkis sont déconsidérés. Lorsqu’ils passent devant un autre groupe, ils se font insulter, preuve que cette communauté n’a rien d’homogène et que même en son sein, il existe des différences et des hiérarchies.

P. F. : Oui. Dans la séquence dont vous parlez, le groupe de harkis que l’on suit passe devant les hommes d’un « commando de chasse », sorte d’unité d’ « élite », engagée de façon plus offensive dans les combats, dont les hommes ont tendance à regarder de haut ceux qui sont en deuxième ligne, utilisés à seule fin de boucler le périmètre de combat. Les premiers sont dotés d’armes plus modernes que les seconds, mais les deux seront plus tard, de fait, dans la même situation, à l’heure de l’Indépendance. Concernant les hommes du « commando de chasse », ils comprennent à un moment du film, en écoutant la radio marocaine, la tournure que prennent les événements. Et lorsqu’ils s’acharnent sur un prisonnier, peut-être s’acharnent-ils aussi sur une image perdue d’eux-mêmes.

C’est une guerre pleine de complexités. Fatima Besnaci-Lancou, qui a beaucoup travaillé sur l’histoire des harkis et qui est elle-même fille de harki, a écrit (je cite de mémoire) que si la guerre s’était terminée six mois plus tôt, les gens qui se seraient retrouvés dans un camp ou dans l’autre n’auraient pas été les mêmes. Parce que les différentes trajectoires, les différentes prises de conscience ou évolutions, en raison du cours des événements ou de situations personnelles, font que des gens changent de camp. Des harkis désertent et rejoignent le FLN. Mais aussi, dans une période où l’on a pu croire à la victoire de la France, des moudjahid rejoignent le camp français ; soit par désillusion par rapport à leur engagement précédent, ou la façon dont ils sont commandés ; soit par contrainte, pour avoir parlé sous la torture ; etc. Les exemples ne sont pas rares et le célèbre commando Georges (du prénom de l’officier qui le commandait) était ainsi entièrement constitué d’ex-fellaghas « ralliés ». Dans le film, le personnage de Krimou est dans cette situation.

D. : La fin du film montre un harki, Salah, rejoindre les cortèges célébrant l’Indépendance, rendant ainsi compte de toute la complexité de sa position.

P. F. : Oui. On ne sait pas exactement ce que ressent le personnage à ce moment. On peut se demander s’il cherche seulement à se fondre dans la foule ; ou s’il n’est pas en train d’accéder à un début d’émancipation, de remettre en cause le choix – ou plutôt le non-choix – fait auparavant. Cette fin esquisse d’ailleurs la trajectoire d’un certain nombre de harkis qui sont restés en Algérie après la guerre, sont retournés dans leurs villages, ont réussi à échapper aux représailles – ou pour certains, contre qui il n’y a pas eu de représailles.

D. : Ce qui marque aussi dans cette fin, c’est de maintenir la séparation de la famille.

P. F. : Oui, c’est une fin qui reste en suspens. Chez certains jeunes spectateurs, elle provoque d’ailleurs une frustration inadmissible ! J’ai présenté le film devant des lycéens et ce n’était pas possible pour eux de laisser ainsi la femme et sa petite fille dans leur couloir, sans savoir ce qu’elles deviennent.

D. : On trouve dans le film plusieurs scènes d’adresses publiques à la population, où des discours sont prononcés sur les places des villages, rappelant les discours parfois opposés entre lesquels étaient pris les individus. En quoi ce type de scène vous intéresse-t-il ?

P. F. : Ces situations sont très caractéristiques de la Guerre d’Algérie. Tout au long de la guerre, les villages et leurs habitants sont soumis aux approches et aux influences des deux camps. Un jour, il y a la parole de la France, portée par les officiers et traduites par les harkis. Et un autre jour apporte la parole de l’autre camp. La population est l’enjeu de la guerre. C’est ce que l’on a théorisé comme la « guerre révolutionnaire » : étant donnée la disproportion des forces en présence, la lutte n’est pas au niveau de chocs frontaux entre des corps d’armée constitués. C’est une lutte d’influence sur la population, émaillée d’épisodes d’embuscades et de guérilla, de recherche d’un ennemi caché dans les montagnes et soutenu par les populations villageoises. C’est l’une des raisons pour lesquelles on a recours aux harkis. Dans le bled, personne ne parle français et on a besoin de gens qui connaissent la langue et le terrain et qui peuvent faciliter un contact avec la population.

D. : Ces situations permettent aussi d’entendre l’idéologie, ou au moins la propagande de l’armée.

P. F. : Oui, cela permet aussi de dessiner les personnages. Krimou, par exemple, qui est contraint d’intégrer le « commando de chasse » parce qu’il a parlé sous la torture et trahi les siens, doit lors d’une séquence s’adresser aux villageois, pour crédibiliser les harkis du « commando » qui cherchent à se faire passer pour des moudjahid. A ce moment-là, Krimou a recours à des mots auxquels il croyait autrefois, mais qu’il a reniés. Mais sous la contrainte, peut-être est-il aussi, en réalité, en train d’exprimer sa vraie pensée, sa pensée profonde.

D. : Dans ces scènes-là, se pose aussi la question de la représentation de la violence. Quand Kaddour est fait prisonnier, son exécution reste hors-champ, et vous filmez le visage d’une femme, une spectatrice de la scène qui détourne son regard.

P. F. : La violence a été très présente durant cette guerre. Il n’était donc pas question de la minimiser ou de l’occulter. Mais il ne s’agissait pas non plus d’en faire un spectacle. J’ai parfois choisi de la montrer frontalement, car il s’agissait surtout de montrer les gens qui la vivaient, ceux qui l’exerçaient, ceux qui la subissaient. Mais il n’y a pas dans le film de systématisme dans la représentation de la violence. A d’autres moments, j’ai préféré ne pas montrer. Pour cette scène d’égorgement, j’ai envisagé les différentes possibilités. Il m’a semblé que le plan de cette femme qui se détournait suffisait.

D. : Quand vous choisissez de montrer, c’est de manière très directe, en évitant tout suspens, lors des scènes de torture, ou de l’attaque des fellaghas par exemple.

P. F. : Oui, il ne s’agit pas d’être dans quelque chose de l’ordre de la fascination trouble, de l’hypnose, mais simplement d’essayer de dire les choses comme elles ont parfois pu se produire.

D. : Votre film se démarque des précédents par la place qui est fait aux paysages, au désert.

P. F. : Ces paysages, tels qu’on les connaît par l’iconographie de la Guerre d’Algérie, il a fallu aller les chercher. Ils apportent sans doute au récit quelque chose proche d’un ressenti qui a été celui de nombre des hommes pris dans cette guerre : le sentiment d’un paysage à la fois majestueux et porteur de danger, d’un environnement immense, aride et primitif, dans lequel l’homme est très petit, comme au début de l’histoire humaine. Les paysages font aussi partie du récit, car cette guerre est une guerre contre un adversaire qui se dérobe sans cesse, parce qu’il est en situation d’infériorité. La guerre d’Algérie, c’est une guerre d’embuscades, de longues marches harassantes, dans un environnement hostile, avec un sentiment de plus en plus grandissant d’inutilité. Dans cet univers très minéral, les personnages se minéralisent eux aussi. Le paysage apporte une dimension au récit, ce n’est pas juste une carte postale. Mais tourner dans ce type d’extérieurs signifie tourner des endroits isolés et difficiles d’accès. Ce qui a été compliqué aussi, c’est tout ce qui concernait le décor urbain, en raison du bruit ou du fait de tout ce qui s’est transformé avec le temps. En revanche, en ce qui concerne le décor rural, il reste encore quelques vestiges de villages de cette époque.

D. : Nous parlions d’un film de groupe. Comment s’est fait le travail avec le casting ? Comment avez-vous trouvé ces acteurs et actrices ? Sont-ils professionnels ?

P. F. : Oui, pour presque tous et contrairement à ce que l’on pourrait penser, du fait que j’ai souvent tourné avec des non-professionnels. Tous les interprètes du film sont des comédiens, confirmés ou qui aspirent à le devenir, exception faite des deux personnages de mères. La préparation, le casting et le tournage du film ont été extrêmement compliqués, en raison de la situation sanitaire. Le casting a démarré bien en amont du tournage, car il y avait de nombreux personnages à pourvoir. Dans un premier temps, j’ai songé à tourner en Algérie, même si je savais que c’était un sujet sensible là-bas. J’avais tourné mon premier film en Algérie et je n’ai donc pas immédiatement écarté cette option. Mais nous avons assez vite renoncé, car en raison de la crise sanitaire que nous avons connue, l’Algérie a fermé ses frontières pendant plus d’un an et demi. Il n’était donc pas envisageable d’y faire des repérages, d’y préparer un film, etc.

Par contre, je pensais que les personnages algériens devaient être joués par des Algériens, nés et ayant grandi en Algérie. On était un an avant le début du tournage et on nous a dit : « Les frontières auront rouvert d’ici-là, car ce n’est pas possible que le pays reste complètement fermé tout ce temps ». On a donc commencé des recherches là-bas, mais sans que je puisse me rendre sur place. Tout se passait à distance. Il y avait un directeur de casting algérien, Fouad Trifi, qui m’envoyait des essais, puis on échangeait en visio-conférence, etc. De cette façon, j’ai commencé à m’intéresser à certains comédiens proposés, sans jamais les avoir rencontrés. Parallèlement, les repérages, la préparation du tournage, la construction des décors, avaient commencé au Maroc, mais les frontières ne rouvraient toujours pas et la date de début du tournage prévue se rapprochait. J’ai donc commencé un casting parallèle en France, qui s’est révélé très compliqué, car il fallait trouver des acteurs qui parlaient comme des gens récemment arrivés d’Algérie. Cela impliquait de chercher par exemple dans des centres d’accueil, auprès de personnes qui étaient accaparées par toute autre chose que de faire des essais pour un film.

Puis j’ai aussi lancé une recherche au Maroc. Nous avons décidé de prospecter dans la région d’Oujda, une région frontalière de l’Algérie, où les gens ont un accent très proche de l’arabe parlé dans l’ouest algérien. On s’assurait bien sûr que les gens repérés pouvaient jouer des personnages algériens. Je me suis donc retrouvé avec deux listes d’interprètes possibles. Et puis les frontières ont fini par ré-ouvrir, quatre semaines avant le début du tournage. J’ai donc pu intégrer pour les quatre rôles principaux quatre comédiens algériens, et les comédiens marocains ont complété la distribution. Quant aux personnages féminins, les comédiennes marocaines que l’on m’a proposées me paraissaient avoir quelque chose de trop citadin, trop contemporain. On s’est donc tourné vers des non-professionnelles, que l’on est allé chercher en milieu rural, ce qui n’a pas été simple du tout. Ce n’est pas facile d’aller solliciter des femmes dans les villages, d’autant que le tournage avait lieu dans les environs de Marrakech, beaucoup plus au sud du Maroc. On a néanmoins fini par trouver ces deux interprètes pour les deux mères.

D. : On retrouve dans le film une économie, une grande sobriété dans le jeu. Cela passe aussi par le découpage, avec des gros plans qui soulignent les échanges de regards entre les personnages. Comment faites-vous pour orienter le jeu dans cette direction ?

P. F. : C’est un travail particulier avec chaque comédien. Il faut essayer de repérer les points de rencontre très intimes que peut avoir un interprète avec le personnage qu’il a à faire vivre, les endroits où il peut exprimer ou apporter ce qu’il a d’unique, qui n’appartient qu’à lui. Ce n’est pas un travail où j’impose la retenue, mais je cherche effectivement à éviter le cliché, l’excès, le pathos, ce qui dénature. Il y a eu quelques moments d’émotion à trouver et même d’émotion forte, des moments de colère ou d’horreur, qui ne sont pas du tout simples à jouer, encore moins pour une non-professionnelle. Il faut donc chercher avec l’interprète ce qui va faire qu’elle va comprendre ce qui est en jeu dans cette scène, pour pouvoir mettre en mouvement chez elle l’émotion nécessaire à l’expression du jeu.

D. : Est-ce que le fait de tourner en permanence en deux langues différentes a posé des contraintes particulières dans la direction des comédiennes et comédiens ? Comment peut-on être sûr que quelqu’un joue juste quand on ne parle pas sa langue ?

P. F. : Je ne parle pas l’arabe, donc j’ai besoin d’un interprète. Mais les échanges avec le comédien se font dans le rythme du tournage et les choses vont parfois vite, sont contrariées par des contingences telles que la lumière qui change, du bruit qui parasite, etc. Il y a tant de choses à maîtriser à la fois, que se faire comprendre par traducteur sur des choses très fines, précises, n’est pas toujours évident. Il faut s’efforcer d’être concis, clair, précis et concret dans les indications que l’on donne, car le contexte ne favorise pas toujours la communication. Il faut bien sûr que la demande soit déjà bien comprise par le traducteur, avant de l’être, par son intermédiaire, par l’interprète !

Pour ce qui est de la justesse du jeu, en revanche, elle est tout de suite visible. Quand on ne comprend pas la langue, on est davantage attentif au jeu, à ce que le comédien exprime en plus des mots. Après, il se peut aussi que je ne sois pas à même, pour des raisons culturelles, d’apprécier ou de me rendre compte de certaines choses. Alors, les gens qui sont avec moi m’en parlent et m’apportent des précisions, ayant davantage de références.

Quelquefois, comme avec la femme qui joue la mère de Salah, qui ne parlait pas du tout français, tandis que je ne parlais pas beaucoup arabe, on arrivait parfois très étonnamment à se comprendre, au-delà de la langue, parce qu’on était tous les deux en recherche de quelque chose dont on avait le sentiment qu’on le comprenait chacun, sans pouvoir le dire !

D. : La discussion autour du feu entre des harkis et le lieutenant Pascal est particulièrement, marquante. Au lieu de la dramatisation que l’on aurait pu attendre d’une telle situation, le dialogue est prononcé de manière nette et sans fioritures. Comment avez-vous préparé cette scène ?

P. F. : C’est un contexte de guerre, avec des gens qui ne sont pas dans l’épanchement, mais au contraire dans des situations de tension, de fermeture, de repli sur soi. Des choses s’expriment, mais par tâtonnements, sans que personne ne soit bien sûr de la façon dont la situation va évoluer. Les harkis commencent à comprendre qu’un piège est en train de se refermer sur eux. Ils gardent peut-être une certaine forme de confiance ou d’estime à l’officier avec qui ils ont partagé des mois de vie dans la guerre, mais sans doute commencent-ils aussi à se dire que si les choses tournaient mal, leur sort ou celui de l’officier ne seraient pas les mêmes. Le lieutenant se refuse à leur mentir, comme on le lui a demandé, mais en même temps, il n’est pas très sûr de ce qu’il lui sera possible de faire. C’est cette idée de situation incertaine, piégée, tendue, où la parole s’exprime tout en étant retenue ou entravée, que l’on a essayé de travailler.

D. : La figure du lieutenant Pascal fait écho à celle du lieutenant Roque dans La Trahison. Ce sont deux personnages dans une position inconfortable mais ce sont aussi des figures intermédiaires qui rendent possibles un échange entre deux positions inconciliables.

P. F.: Ces situations de désobéissance ont été rapportées par d’anciens harkis ou responsables de harkas. Quelques officiers n’ont pu se résoudre à faire ce qu’on leur demandait et ont pris des risques pour rapatrier clandestinement leurs harkis, en contrevenant aux directives gouvernementales et aux ordres de leur hiérarchie. D’autres ont fait ce qui était attendu d’eux, par carriérisme ou cynisme. Fatima Besnaci-Lancou, que je citais plus tôt, vient de faire paraître un livre, Ils ont dit non à l’abandon des Harkis[11][11] Fatima Besnaci-Lancou et Houria Delourme-Bentayeb ( Jacques Frémeaux), Ils ont dit non à l’abandon des Harkis : Désobéïr pour sauver, Villemur-sur-Tarn, Éditions Loubatières, 2022., consacré à ces officiers ou autres personnels que les harkis appellent des « Justes ».

D. : C’était important pour vous de mettre en avant l’un de ces « Justes », tout en sachant qu’à l’échelle du conflit, ils restaient largement minoritaires ?

P. F. : Oui, car c’est aussi de cela qu’il faut se rappeler. De ceux qui ont agi justement, même s’ils n’étaient pas les plus nombreux.

D. : Tout à l’heure vous parliez des difficultés pour faire le film en Algérie. A-t-il été montré là-bas ?

P. F. : Non. Pas jusqu’à maintenant. Mais s’il l’était, je serais prêt à l’accompagner.

Voir également les Motifs de Philippe Faucon.

Scénario : Philippe Faucon, Yasmina Nini-Faucon, Samir Benyala / Image : Laurent Fénart / Montage : Sophie Mandonnet / Musique : Amine Bouhafa.

Durée : 1h22

Sortie française : 12 octobre 2022.

Entretien réalisé le 29 janvier à Paris.

Merci à Anastasia Rachmann.