Philippe Garrel : l’expérience intérieure / extérieure

Les causeries silencieuses dans Les Hautes Solitudes (1974)

Cinéaste de la génération des « ciné-fils » dont parlait Serge Daney, Philippe Garrel est avant tout un artiste singulier, dont les films restent pour certains méconnus ou mal envisagés.

S’il évoque lui-même des périodes, dans son parcours qui a traversé toutes les décennies depuis le milieu des années 1960 – « cinéma de poésie », « cinéma pictural », « cinéma de la direction d’acteur » –, esthétiquement (en noir et blanc ou en couleur, toujours sur pellicule même à l’ère du numérique) et existentiellement, dans une expérience intérieure/extérieure faite d’oscillations multiples, il s’agit toujours pour lui de questionner la place de l’artiste dans le monde et, parallèlement, le lien inextricable entre la création et l’amour. Ceux qui ont rencontré l’œuvre de Garrel ont souvent vécu une expérience cinématographique intense, et chaque contributeur à ce dossier en témoigne à sa manière.

Ce dossier “Philippe Garrel : l’expérience intérieure / extérieure” est coordonné par Robert Bonamy (maître de conférence à l’Université Grenoble Alpes) et Didier Coureau (Professeur à l’Université Grenoble Alpes), tous deux chercheurs au sein de l’UMR 5316 Litt&Arts (CNRS). Il fait suite à une journée d’étude organisée le 8 novembre 2017.

***

Tout repose donc sur le regard, sur l’échange des regards avec la comédienne qui fixe la caméra, donc le spectateur, lequel se sent comme un voyeur démasqué mais admis aux secrets d’un dévoilement total où il assiste aux manifestations successives de l’angoisse et du bonheur, des larmes et du sourire, suite d’expressions presque pures […].[11][11] Martin (Marcel), Écran 75, n° 33, Paris : Atalante, fév.1975, p. 59.

Ces propos de Marcel Martin, dans l’Écran, daté de février 1975, nous rappellent combien la réception critique du film non sonore Les Hautes solitudes[22][22] Producteur, scénario, directeur de la photographie, montage : Philippe Garrel. Durée : 80mn ; noir et blanc ; muet ; 35mm ; Distributeur d’origine : Capital Films. Sortie en France : 1974. Interprétation : Jean Seberg, Nico, Tina Aumont, Laurent Terzieff. (1974), s’accordait sur la prédominance de l’instinctuel et de l’attraction visuelle comme condition du surgissement d’une vérité, ici d’autant plus stupéfiante qu’elle émanait du visage sans voix. Jean Seberg se révélait ainsi, dans son être le plus intime, déjouant, contredisant l’artifice tout en se livrant au jeu subtil des apparences. Cependant, ce film ne se réduit pas à des portraits précieux qui exposeraient une vérité nue. Philippe Garrel, pour la première fois opérateur[33][33] Philippe Garrel est assisté par Jacques Richard, stagiaire, selon les informations communiquées généreusement par Nanako Tsukidate. Nous entendons ici signaler que le cinéaste, même assisté, travaille alors sans chef opérateur, notamment sans Michel Fournier qui avait signé la photographie du Révélateur (1968), partiellement de La Cicatrice intérieure (1970-71) et d’Athanor (1972)., capte des causeries silencieuses, des poèmes sans voix, des conversations entre acteurs, des didascalies, des adresses. Ces portraits et causeries silencieuses, sans intertitres, dessinent un espace intime à la fois « à découvert » et « forclos ». Ils fondent une énigme que les visionnages successifs n’épuisent pas. Ainsi, ce n’est pas tant cette vérité immédiate, perçue par la première réception critique, mais a contrario, l’absence de transparence et la complexité du dispositif qui guide notre retour sur cette œuvre. Nous proposons d’une part d’examiner comment Philippe Garrel, par le biais d’une remédiation rétrograde — filmer sans son dans les années soixante-dix — élabore un espace mental et onirique propice à l’intersubjectivité des discours intérieurs affectifs et à leur polysémie poétique ; d’autre part, d’observer, comment, en s’appuyant sur la figure des causeries silencieuses et l’exclusion de la voix du sujet parlant, Philippe Garrel nous maintient sur les bords d’une intimité, dans un espace-temps indécidable, mais qui constitue pourtant les conditions du mode sentimental, dans lequel il inscrit la scène du film, jusqu’au « débordement » défini par Jean-Luc Nancy comme « l’offrande sublime »[44][44] Nancy (Jean-Luc), « L’offrande sublime », dans Courtine (Jean-François) et al., Du sublime, Paris : Belin, 1988, pp. 54-55..

La pratique du non sonore

Considérons tout d’abord le contexte dans lequel le film s’est élaboré. Réalisé en 1974, en une saison à partir de rencontres entre Philippe Garrel, Jean Seberg, Laurent Terzieff, Nico et Tina Aumont, Les Hautes solitudes est le troisième film non sonore du cinéaste après Le Révélateur réalisé en 1968 et Athanor réalisé en 1972. Tourné avec un Caméflex « Coutant » 35mm, le film est marqué par la rupture avec Michel Fournier, chef opérateur des premiers films de Philippe Garrel, et amorce une nouvelle recherche dont les effets se prolongeront bien au-delà du Bleu des Origines (1978), dernier film non sonore de la filmographie et de la période dite « Nico » ou « underground » qui s’ouvre avec La Cicatrice intérieure en 1970-71. Cette nouvelle recherche conjugue deux réseaux qui vont redéfinir la pratique du cinéaste et l’esthétique des films : la maniabilité et une position de retrait vis-à-vis de l’histoire. L’intention de Philippe Garrel est de filmer ses proches, de faire des films témoins, plus ancrés dans le réel. En 1975, dans un entretien avec Gérard Courant il précisait :

J’ai été pris de court par le réel parce que dans la mesure où j’étais en train de faire des films comme La Cicatrice intérieure et Athanor, qui étaient des films de discernement […], j’ai vu que dans ma vie privée, il fallait, qu’il fallait me rendre utile par rapport à mon entourage proche, mes proches. À ce moment-là, j’ai pris la caméra et je me suis mis à faire des choses plus directes et moins réfléchies[55][55] Courant (Gérard), « Philippe Garrel à Digne (premier voyage) », 1975, dans Philippe Garrel par Gérard Courant, DVD 1, Vol. I, Paris : L’Harmattan, 2012, 1h43..

Philippe Garrel, producteur, opérateur et monteur, rompt avec la recherche de la maîtrise technique de ses films précédents pour manipuler, expérimenter à la manière d’Andy Warhol et des cinéastes underground, allant jusqu’à entrouvrir les boites de négatifs pour voiler la pellicule :

C’est un des endroits où l’influence de Warhol a été la plus forte sur mon cinéma. Mais entre l’inachevé et la destruction, je prenais un risque. Je cherchais cette modernité-là, cette modernité de ruine, mais le risque de foutre en l’air le film existait, c’était quand même de la folie pure[66][66] Bax (Dominique), (dir.) et Béghin (Cyril), Philippe Garrel. Monographie, Coll. Théâtres Cinéma, n°24, Bobigny : Magic Cinéma, 2013, p. 8..

En 1982, à Gérard Courant qui lui demande si la parole a tué quelque chose dans le cinéma, Philippe Garrel répond :

Quelque chose, oui dans la maniabilité, parce que c’est plus facile de manier une caméra et c’est des fois très coton de se tirer un son ou une bande synchrone, ou une bande parallèle, c’est quelque chose qui n’est pas pratique matériellement, le magnétisme et le phénomène de la lumière[77][77] Courant (Gérard), « L’art c’est se perdre dans les châteaux du rêve », 1982, dans Philippe Garrel par Gérard Courant, DVD 3, Vol. 1, Paris : L’Harmattan, 2012. 1982, 2h07..

Cette maniabilité est d’autant plus essentielle que le tournage des Hautes solitudes est une expérience d’apprentissage de l’utilisation de la caméra. La maniabilité est également opposée au travail, au profit du plaisir du geste : « Le synchrone, c’est l’arrivée du travail dans le cinéma, le son c’est l’invention du travail, c’est l’éruption du rationnel, moi je suis irrationnel[88][88] Ibid. ». En 2016, évoquant ce tournage avec Laure Adler il note le plaisir de se déplacer caméra à l’épaule, portée comme « une paire de ski[99][99] Adler (Laure), « Entretiens avec Philippe Garrel », Hors Champs, Série Cinéma, 1/3, Paris : France Culture, 9 mai 2016, 46mn. », ou encore le plaisir de « discuter avec les actrices » pendant le tournage. Il s’agit de faire du cinéma avec ses mains, de « faire un cinéma qui soit un art [non] plus de tactique mais de pratique[1010][1010] Jean-Philippe (Claude), « Le berceau de cristal, Philippe Garrel » dans Le cinéma des cinéastes, première diffusion le 26 décembre 1976, Paris : France Culture, 43mn30. », déclarait-il à Claude Jean-Philippe fin 1976 et de « rétrécir l’espace entre l’art et la vie[1111][1111] Azoury (Philippe), Adolpho Arrietta, un morceau de ton rêve, Underground Paris-Madrid 1966-1995, Paris : Capricci, 2012, p. 42. » selon une expression de Philippe Azoury pour qualifier la recherche d’Adolfo Arrietta mais qui, nous semble-t-il, s’étend à l’entreprise de Philippe Garrel. Ce rejet de la technique « assistée[1212][1212] « Il faut être prudent quand tu engages un technicien, c’est très dangereux … », dans Mairesse (Emmanuel), « Dix ans après : Philippe Garrel », Cahiers du cinéma, n°287, Paris : Éditions de l’Étoile, avril 1978, pp. 60-63. », marqué par l’usage du non sonore ou d’une caméra à manivelle utilisée pour le tournage du Bleu des origines (1978), pourrait être réévalué à partir du concept de « remédiation rétrograde » proposé par Pavle Levi, à propos du cinéma lettriste. La remédiation décrit le processus d’appropriation par un médium « de techniques, de formes et de significations sociales appartenant à d’autres médias, en vue de les concurrencer ou de les remodeler au nom du réel[1313][1313] David Bolter (Jay) and Grusin (Richard), Remediation : Understanding New Media, Cambridge : Mit Press, 2000, p. 98 ; cité par Cabanas (Kaira M.), Off-screen cinema, Isidore Isou and the lettrist avant-garde, Chicago : University of Chicago Press, 2014, p. 57. ». Ce processus répond à l’évolution des technologies et à l’optimisation de la reproduction du réel qu’elles apportent ; la remédiation rétrograde[1414][1414] Levi (Pavle), Cinema by other means, New-York : Oxford university Press, 2012, p. 42-45 ; cité par par Cabanas (Kaira M.), Off-screen cinema, Isidore Isou and the lettrist avant-garde, Chicago : University of Chicago Press, 2014, p. 57. qualifie le mouvement inverse. Tel Isidore Isou, lorsqu’il réalise Traité de bave et d’éternité (1951), empruntant « une technique d’enregistrement récente (la piste optique) mais pour recevoir un transfert d’un enregistrement vinyle[1515][1515] Cabanas (Kaira M.), Off-screen cinema, Isidore Isou and the lettrist avant-garde, Chicago : University of Chicago Press, 2014, p. 57. ». La dégradation volontaire, les bruits parasites, les crachotements, sont conservés « parce qu’ils ajoutent au caractère révolutionnaire — involontaire — du film », peut-on lire en exergue à l’écran. Le transfert du son, basé sur deux technologies différentes est un acte certes technique, mais il ne s’inscrit plus dans une progression de la reproduction qui doit chercher à être toujours plus proche du réel — et qui justifia fortement les recherches sur le son synchrone jusqu’à l’arrivée du parlant. La pratique d’Isou apparaît comme une performance inversée où la technologie choisie, l’action et l’intervention sur les matériaux deviennent un geste d’appropriation formelle. L’exergue du film Traité de bave et d’éternité (1951) qui avertit sur les choix et les décisions du lettriste prend, avec Philippe Garrel, la forme d’un manifeste en autoportrait au reflet dans Le Bleu des origines (1978), où il actionne la manivelle de la caméra [cf. fig.1].

Figure 1, Autoportrait au reflet, Le Bleu des origines (1978), recadré.

Si les problèmes techniques qu’il rencontre pendant les prises de vues sont anachroniques, la matérialité exacerbée de l’image non sonore, réalisée à partir d’un matériel obsolescent, devient le fond même du récit plastique et le manifeste d’une situation assumée, décidée[1616][1616] Dans un entretien avec Claude Jean-Philippe, le cinéaste explique les problèmes techniques qu’il rencontre sur le tournage du Berceau de cristal (1976) et les choix esthétiques qui se construisent autour de ces problèmes techniques (et économiques) parfois anachroniques, par exemple comment retrouver la phosphorescence du premier cinéma. Sur ce sujet, Jean-Philippe (Claude), op.cit., 1976.. Au moment de la projection, le film devra s’adapter aux normes des années soixante-dix, même si la distribution des films de Philippe Garrel est à cette période très restreinte, dédiée à un circuit lié au cinéma d’art et d’essai (le film Les Hautes solitudes sera programmé à sa sortie au « Marais », salle du centre de Paris). Or c’est ce transfert d’une technique de prise de vue ancienne vers une technique de traitement et de diffusion qui demande une technologie plus récente que nous apparentons à une remédiation rétrograde. Dans ce retournement (littéralement le plan reflet de Philippe Garrel à la caméra à manivelle qui regarde le présent du film en train de se faire, mais dans son dos), le film non sonore absorbe d’une certaine manière le film sonore des années soixante-dix, pendant lesquelles le son connait une forte amplification, dès 1974 avec le « sensurround » (1974), le son dolby stéréo en 1975, ou encore le dolby stéréo 70mm en 1978. Ce geste inverse le rapport évolutionniste, voire téléologique entre deux techniques de l’histoire du cinéma – le muet et le parlant. Dans Les Hautes solitudes, les causeries silencieuses en forme d’adresses à la caméra opèrent comme l’autoportrait au reflet filmé dans Le Bleu des origines. Elles suggèrent, associées au regard off, un hors champ, conducteur d’une présence-absence dans l’espace pro-filmique qui interfère avec les objets cadrés et donne à voir la non sonorité du film. Le choix des matériaux, l’action et l’intervention sur ceux-ci s’affirment là encore, comme geste d’appropriation formelle prolongeant l’idée « de construction, de montage et d’artefact[1717][1717] Buch (Esteban), Riout (Denys) et Roussin (Philippe), (dir.), Réévaluer l’art moderne et les avant-gardes, Paris : Édition de l’EHESS, 2011, p. 26. » de l’œuvre avant-gardiste. L’art et la temporalité du cinéma silencieux, plastique, tel que Philippe Garrel le conçoit, appris à côté de Langlois, veulent absorber le film sonore des années soixante-dix, trouver une kinesthésie et cénesthésie dans une performance à contretemps. En interrogeant ainsi profondément la pratique de son art, le cinéaste ouvre une réflexion sur sa matérialité et ses limites. Cette torsion qui cherche une réinvention du médium à partir de ses origines, de ses fondements est aussi le lieu du retrait silencieux. « Enfin du vrai silence, c’est-à-dire du silence sans rien, sans musique[1818][1818] Duras (Marguerite), Godard (Jean-Luc), Dialogues, Paris : Post-Éditions, 2014, p. 27. » disait Marguerite Duras ; silence qu’elle percevait « cerné par la parole ». Il faut donc entendre le silence de Philippe Garrel en regard des bruits du monde.

Histoire, hystérie, inversion des valeurs

Cette remédiation rétrograde nous mène au second réseau qui alimente la pratique du cinéaste. Ce réseau se constitue à partir d’une redéfinition de son rapport à l’histoire après les évènements de mai 1968 : « Dans un temps historique nul, il est très difficile de faire un film fort. Travailler sur le muet me permettait de ne pas avoir de culpabilité politique puisque j’étais hors du cinéma[1919][1919] Mac Mullin (Corine), « Entretien avec Philippe Garrel » dans Cinématographe, n°48, Paris : Cinématographe SARL, juin 1979, pp. 15-16. ». Il exprimait en 1976 à la sortie du Berceau de cristal :

[…] Si je fais une réflexion d’ordre général sur le cinéma, j’ai quand même l’impression qu’on est dans un rythme hystérique, dans le cinéma en général, alors je voudrais que ça soit beaucoup plus lent déjà, parce que cette hystérie me gêne moi, je me cabre, je veux dire, c’est comme si on limait mes nerfs, alors je voudrais faire un cinéma qui soit beaucoup plus calme[2020][2020] Jean-Philippe (Claude), op.cit., 1976.[…].

Replacée dans une perspective historique, la position de Philippe Garrel renvoie à un « décentrement subjectif[2121][2121] Voir sur ce point, Rainer Rochlitz, « Art moderne et société moderne », Communication prononcée le 10 décembre 2002 dans Buch (Esteban), Riout (Denys) et Roussin (Philippe), (dir.), Réévaluer l’art moderne et les avant-gardes, Paris : Édition de l’EHESS, 2011, pp. 35-49. » entamé dès le printemps 1968 avec Le Révélateur (non sonore, 1968), et qu’il intensifie pendant les années soixante-dix dans la pratique, entre autres, d’un cinéma non sonore ou quasiment inaudible ; silence et réductions sonores qu’il oppose « au temps hystérique de l’histoire ». À partir des Hautes solitudes la filmographie reflète ce ralentissement. Le travail sur la suspension, la stase, l’immobilisme et l’atmosphérisme —souvent associé au geste pictural — est « un coup de frein », un temps d’arrêt donné face à l’histoire post-soixante-huit, la forme d’une nostalgie post-révolutionnaire, le deuil et paradoxalement le prolongement d’une utopie[2222][2222] Même si le cinéaste a très vite perçu l’issue de Mai 68 comme « empêchée »..

Dans ce contexte, l’actrice hollywoodienne Jean Seberg — engagée dans la défense des droits des Noirs américains, mais aussi mémoire du film À bout de souffle (1960) de Jean-Luc Godard, figure de « la coupure irrationnelle[2323][2323] Deleuze (Gilles), « Cinéma / pensée, cours 77 du 29 janvier 1985 », dans La voix de Gilles Deleuze en ligne, Saint-Denis Université, [consulté le 10 oct. 2017]. » pour Gilles Deleuze, d’une « totalité fragmentaire[2424][2424] Ropars-Wuillemier (Marie-Claire), « Totalité et fragmentaire, la réécriture selon Godard », dans Le temps d’une pensée. Du montage à l’esthétique plurielle, textes présentés et réunis par Sophie Charlin, Saint-Denis : Esthétiques Hors Cadres, Presse Universitaire de Vincennes, 2009, pp. 152-166. » pour Marie-Claire Ropars — est centrale dans la recherche d’un nouveau langage. Philippe Garrel pense Les Hautes solitudes à partir de l’idée de chutes qui seraient les restes d’un film hollywoodien, concept qu’il intègre au film dans une reprise d’une séquence de Lilith de Robert Rossen (1964) : « Mon idée de l’époque, c’était de faire un film qui soit comme si on avait trouvé des chutes d’un grand film classique d’Hollywood sur un chutier[2525][2525] Adler (Laure), « Entretiens avec Philippe Garrel », Hors Champs, Série Cinéma, 1/3, Paris : France Culture, 9 mai 2016, 46mn. ». Mais il faut également revenir sur l’origine du titre, pour préciser l’intention qui sous-tend le film. Le titre Les Hautes solitudes, fait référence à L’Antéchrist (1896) de Nietzsche où dans la préface il est question « des sept solitudes et de la hauteur ». Or Nietzsche la résumait, en forme d’élan programmatique, dans le sous-titre manuscrit, non conservé, de L’Antéchrist : « De l’inversion de toutes les valeurs[2626][2626] Voir sur ce point « Les notes et les variantes de L’Antéchrist », dans Nietzsche (Friedrich), L’Antéchrist, Paris : Gallimard, pour la traduction française, 1974, p. 241. ». Cette inversion irrigue l’ensemble du film, nous l’avons évoqué, dans la pratique d’une remédiation rétrograde, mais également dans une esthétique du non finito, de l’inachevé. Ce retournement passera par une exécution méthodique : accomplir l’enregistrement de toutes les formes composées et offertes, entre autres, par le visage de Jean Seberg, star déchue, mêlée à de sombres affaires, et ériger ces variations musculaires, et cette micro-dramaturgie de l’ennui et de l’intime en cartographie du sentiment. Faire de la chute ou encore du « bâclé » (pour reprendre un terme employé par Philippe Garrel pour désigner la manière de Warhol) une condition d’accès au sentiment du sublime. La photogénie[2727][2727] Génie sera le prénom qui fera référence à Jean Seberg dans Rue Fontaine (1984). Si Rue Fontaine évoque Spirite de Théophile Gauthier (1865), et la femme « esprit », ou encore le surréalisme d’André Breton, nous pouvons saisir dans ce prénom, un rappel de l’aura de l’image photogénique que Philippe Garrel tentait de saisir tout au long du film Les Hautes solitudes en portraiturant Jean Seberg. retrouve ici sa plus haute fonction anthropologique : « Qualité complexe et unique d’ombre, de reflet et de double qui permet aux puissances affectives propres à l’image mentale de se fixer sur l’image issue de la reproduction photographique[2828][2828] MORIN (Edgar), Le cinéma ou l’homme imaginaire, Paris : Les Éditions de Minuit, 1956, p. 41. ». Photogénie que Jean Epstein reconnaissait dans « tout aspect des êtres et des choses qui accroit sa qualité morale par la reproduction cinématographique[2929][2929] Epstein (Jean), Écrits sur le cinéma, t.1, Paris : Seghers, 1974, p. 137. » et que Philippe Garrel fait sienne. La maniabilité du non sonore est donc ici dédiée à la concentration haptique sur le visage et les corps statiques, appesantis, étendus, enveloppés dans des intensités lumineuses, labiles et précaires.

Régime primitiviste, espace mental

Le film pose d’emblée un paradoxe : comment donner à voir une totalité — un portrait — à partir d’une forme ouverte, fragmentée, schizoïde. Traversé par la solitude, l’amour, l’amitié, le suicide, la trahison, de quatre protagonistes, le film émietté, se tient dans les entailles, les béances, les ombres et les noirs, les flashs, et les voiles de l’image. Toute la matérialité de l’image est portée à ses extrémités dialectiques, entre apparition et retrait, voilement et dévoilement, dans une succession de plans hétérogènes. Ce qui reste du temps diégétique est logé dans les séries de motifs des vêtements et des coiffures de Jean Seberg et des changements de décors. Le montage parataxique, volontairement exhibé, heurté, scande le film, fait voir la déliaison comme seule principe d’enchaînement. Cette « discipline du chaos[3030][3030] Rancière (Jacques), Le destin des images, Paris : La fabrique Éditions, 2003, p. 58. » s’oppose à la fixité de la caméra dont les mouvements se réduisent le plus souvent à des micro-recadrages. Seuls les corps dans leurs déplacements intempestifs ou l’usage que les acteurs font des accessoires (les rideaux) et des éléments du décor (pans de mur) modifient la composition des masses dans le plan, et construisent une dramaturgie de l’intime. Philippe Garrel emprunte trois régimes de hors champ issus du premier cinéma — l’empreinte (le reflet), le passage (découpe et obstruction) et l’adresse (regard off)[3131][3131] Belloi (Livio), (dir.), « Poétique du hors champ », dans Revue belge du cinéma, n°31, Bruxelles : A.P.E.C., 1992, pp. 13-29. — en s’appuyant sur la frontalité, la dynamique du cadre et des angles très marqués. Cette esthétique primitiviste crée un espace mental dans lequel « le discours intérieur peut évoluer vers l’intersubjectivité[3232][3232] Eikhenbaum (Boris), « Problèmes de ciné-stylistique », 1927, dans Albera (François), Les formalistes russes et le cinéma, Poétique du film, Paris : Nathan, 1996, pp. 43-44. » : croisement entre le point de vue du réalisateur « en position », et notre point de vue face à l’écran. S’élabore ainsi, dans le silence, un circuit affectif très plastique, et une empreinte visuelle d’un état intérieur, dont l’économie passe par la hauteur de la caméra, l’angle, le cadre, l’axe et la distance. Cet espace mental immersif s’éprouve dans la distorsion entre l’inclusion dans la scène intime, qui suppose paradoxalement une effraction — l’étrange impression que Jean Seberg vous sourit, vous séduit personnellement, impudiquement — et l’exclusion de cette scène par l’usage du mot « non audible[3333][3333] Expression employée par Boris Eikhenbaum, préférée à « muet », Ibid. », ce que Livio Belloi appelle le « pressentiment du son off », non audible pour nous mais qui est partagé, entendu par le cinéaste et les acteurs de la scène. Se constitue une interpénétration entre champ et hors champ, mais moins pour appuyer une narration, comme le montre la séquence au chapeau [cf. fig. 2], que pour, sans cesse, rappeler le film à sa pratique, montrer par procuration le réalisateur dans le champ, et faire sentir, « l’espace tabou » qui « parce qu’il origine le film, ne se fait guère sentir dans le récit traditionnel[3434][3434] Gardies (André), « L’espace du récit filmique » dans Château (Dominique, Gardies (André), Jost (François), Cinémas de la modernité, films, théories, Paris : Klincksieck, 1981, p. 80. ». Philippe Garrel ferait donc du cinéma pour tenir parole. L’espace sonore est, dans les échanges silencieux, aplati, assourdi, pour montrer le rapport, le lien, mais sous la loi de la distance entre les corps, sous la loi de l’attraction et de l’air.

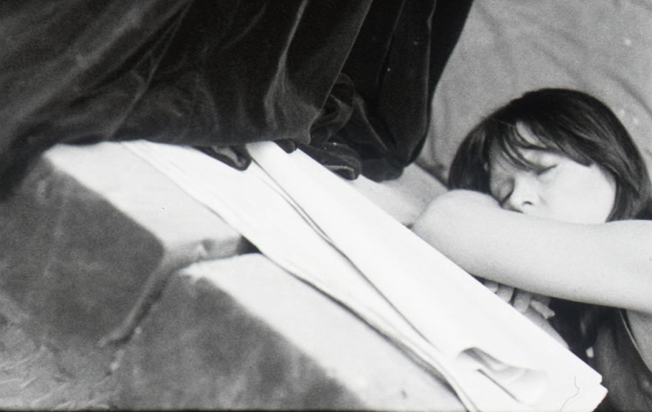

Figure 2, Les Hautes solitudes (1974), – « Philippe ! Philippe ! mon chapeau s’abime, la pluie ! »

Nico en exergue

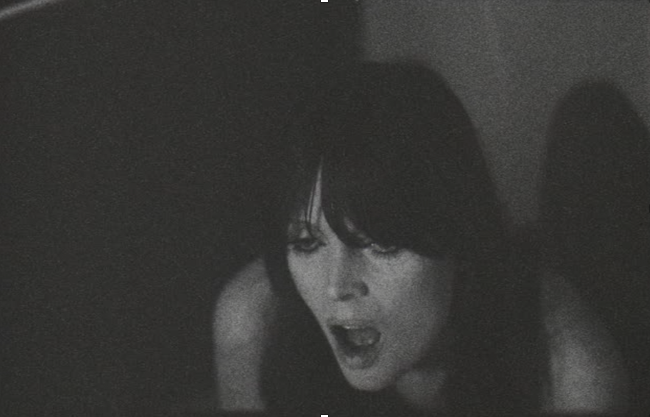

Agissant comme un exergue, les premiers plans consacrés à Nico interrogent particulièrement cette distorsion entre l’inclusion et l’exclusion [cf. fig. 3]. Allongée sur un promontoire oblique, Nico invite à regarder le film « entre extrême attention et rêve, hyper vigilance et état hypnagogique » comme le signale justement son biographe Serge Feray[3535][3535] Féray (Serge), Nico, femme fatale, Marseille : Le mot et le reste, 2016, p. 140.. Mais Nico détient ailleurs les fondements du film. Elle récite deux fois un poème, que nous lisons sur ses lèvres [cf. fig. 4] : The extension of the eye / You are the extension of my eye / I am not the extension of your eye/ It does not see me.[3636][3636] Daté de 1982 dans Cible mouvante, il est pourtant déjà récité ici, voir Boulogne (Ari) et Pauvert (Jean-Jacques), Nico, cible mouvante, Chansons, poèmes, journal, Paris, Pauvert, 2001, p. 229. Le lien et le sentiment amoureux sont associés au regard, dans un jeu de reflets contrariés : you are / my eye opposé à I am not / your eye, selon une structure syntaxique binaire qui place au centre l’extension.

Figure 3, Les hautes solitudes (1974), Nico.

Ces mots font échos au traitement formel que Philippe Garrel donne au portrait de Nico dans cette séquence [cf. fig. 4]. En plongée, les plans sont traversés par une diagonale très forte dans la composition, orientée gauche/cadre supérieur vers le cadre inférieur/droite. Cette diagonale croise une ligne de regards off orientés vers le cadre inférieur et centre/gauche qui désigne le hors champ comme une instance inséparable du champ et du cadre. À la fois dans le champ mais désaxée par la force des trajectoires de son regard appelé vers un hors champ « senti » mais jamais montré, Nico fait voir la distance, la distorsion du désir, tout en indiquant la portée : ce poème, monologue intérieur silencieux (qu’elle récitera à nouveau dans Un Ange passe en 1975) va être développé tout au long du film. Il s’agira d’étudier le regard comme geste et de placer ce geste à la hauteur d’une poésie – silencieuse, minimale mais qui n’en fait pas moins circuler des affects. La parole silencieuse, récitante, se lit sur les lèvres. L’image retient un sens caché à déchiffrer, et côtoie la condensation de sens du haïku de Nico.

Figure 4, Les hautes solitudes (1974), Nico.

Complexité sentimentale

Dans son étude sur le mode sentimental en littérature et au cinéma, James Chandler[3737][3737] Chandler (James), An Archaeology of Sympathy. The Sentimental Mode in Literature and Cinema, Chicago & London : The university of Chicago Press, 2013. revient sur le texte de Friedrich Schiller Sur la poésie naïve et sentimentale (1895). Schiller y tient « le sentimental » comme un mode littéraire qui est constitué à la fois d’ambivalence et de réflexivité. James Chandler rappelle que le sentimentalisme est défini, non comme une forme simpliste de sincérité, mais plutôt comme une forme complexe de la modernité, qui pose la difficile question de la virtualité et de la fiction au théâtre[3838][3838] Op. cit. pp. 34-35.. Or, pour James Chandler, le sentimentalisme tel qu’il apparut à la fin du 18ème siècle, est « une passion qui a fait l’objet d’une médiation par un passage compatissant (par l’empathie) par le biais d’un point de vue virtuel[3939][3939] Ibid.». Il implique une structure de « procurationl[4040][4040] Ibid. », de substitution. Les sentiments seraient le résultat d’une imagination projective, impliquant une extension, et qui traverse un réseau de « regards ». L’auteur joue sur le sens anglais et français : « regard » désigne une attention, mais le regard est aussi un acte qui engage les yeux. Les sentiments tendent à impliquer « une spéculation à propos de la signification de l’attitude de l’autre, sur ce qui est exprimé et ce qui est cachél[4141][4141] Ibid. ». L’exergue en forme de parleries silencieuses, poésie non sonore récitée par Nico ouvre le film sur cette zone d’inquiétude (Epstein parlait de l’inquiétude de l’image), cet espace indécidable, entre l’exprimé et le caché. Chaque photogramme du film Les Hautes solitudes interroge le vrai et le faux, l’image source et le reflet, le sous-entendu et le surexposé et, dans cette dialectique se loge l’affect et son ambivalence, l’ambivalence du sens d’une image, sa dissémination. Le mot non audible participe pleinement aux portraits : la parole réduite à une mimique articulatoire donne à voir toutes les variations de son commencement, de son renoncement, de sa suspension, et de l’accompagnement gestuel qu’elle implique. Le mot inaudible montre tous les micro-mouvements labiaux et labiles, parfois jusqu’à la grimace, tout en érigeant une séparation, une coupure virtuelle. Cet indicible (ce commencement de la parole) qui participe au régime minimal dans lequel se fait le cinéma de Philippe Garrel jusqu’à la fin des années soixante-dix et avant sa collaboration avec le poète Marc Cholodenko, se montre, s’exhibe dans la structure du film. Associée à des jeux de regards plus ou moins guidés par les impératifs des saynètes psychodramatiques préconçues, l’absence de voix audibles pour le spectateur, l’exclut de la scène et le tient hors de l’actualité sonore que fut ce moment de tournage pour rendre à la seule photogénie, à la matérialité de l’image toute sa puissance expressive. Cet espace sonore off, où la voix absente rabat la parole sur le geste et la visualité, crée une opacité, une distance, un subtil jeu entre la subjectivité et l’objectivité placé à la racine de l’affect. Il souligne moins un supplément de réalité que « l’incomplétude, la béance, la division de l’espace cinématographique[4242][4242] Bonitzer (Pascal), Le Regard et la voix, Paris : UGE, 10-18, 1976, p. 22. ». L’espace off, doublé ici par l’espace off du son non audible, nourrit également la suspension entre l’image et le sens pour atteindre l’effet poétique.

Le son et l’image ensemble c’est déjà un tel conditionnement, c’est déjà tellement envahissant que pourvu que ce soit bien mené, la chose est regardée du début à la fin sans trop de misère et de happening dans la salle. Mais le film muet, c’est déjà plus difficile, ça peut irriter les gens, c’est déjà des amateurs d’art qui trouvent immédiatement ça agréable à regarder[4343][4343] Mac Mullin (Corine), op. cit. […].

Modes de vie

Il fallait, en effet, que l’auteur soit culte pour que la polysémie des discours intérieurs des spectateurs des années soixante-dix se greffe sur le film et sur le discours intérieur propre au cinéaste. Philippe Garrel poursuit un cinéma d’initiés, hermétique, à déchiffrer. Le silence et la torsion faite au langage dans les films du cinéaste qui suivront Les Hautes solitudes dessineront une forme d’innovation transgressive où l’affect par définition indicible, sous-tend la structure visuelle des films qui résistent à l’univocité d’un discours. Et ce dont témoigne, en creux, le film c’est d’abord d’une histoire répressive, mais plutôt que d’opter pour le commentaire ou la lutte politique, Philippe Garrel fait du silence le milieu d’une exclusion et d’une transgression — sociale, politique — qui montre le geste d’une minorité, liée au milieu underground. L’enjeu est aussi de faire un portrait de famille avec de la pellicule Kodak, un film qui travaille sur le champ et le hors champ à la manière de Chelsea Girls (1966) de Warhol : « Chelsea est à la fois un cinéma du hors champ et du champ, cela montre des gestes d’une civilisation et un mode de vie particulier[4444][4444] Mac Mullin (Corine), op. Cit. ». Par ces silences, Philippe Garrel retrouve les gestes mais également « le geste » -— en tant, selon Giorgio Agamben, qu’il implique moins « le fait de produire ou d’agir, mais le fait d’assumer et de supporter[4545][4545] Agamben (Giorgio), « Notes sur le geste », dans Trafic, n°1, Hiver 1991, Paris : P.O.L., janv.1992, p. 35. » ; le geste comme conviction, qui « exhibe le caractère médial d’un moyen[4646][4646] Ibid. » -— en tant qu’il rend le moyen, l’art cinématographique et la parole, visible. En 1979 Garrel affirmait :

Comment savoir pour un artiste ce qui est juste historiquement. Dans les années soixante-dix tout le monde a parlé de chef-d’œuvre et c’est la décennie où il y en a eu le moins. La seule échappatoire a été la question du style car personne ne savait où était le sens. […] L’art fait partie de la coalition de la révolution, de l’idée de changement de langage, de quelque chose qui pourrait être autre[4747][4747] Mac Mullin (Corine), op. cit..

Ce geste cinématographique exhibé, cette médialité qui se montre, là où gît l’expression poétique comme impression de l’indicible, restera une tentative formelle surgissante. Et c’est ce geste qui élève la pratique artistique à une forme d’héroïsme[4848][4848] « La révolution artistique apparaît alors comme une forme d’héroïsme qui à partir de l’espace spécialisé où se déploie sa pratique résonne dans l’espace public comme symptôme des conditions d’exercice de l’innovation transgressive. », Buch (Esteban), Riout (Denys) et Roussin (Philippe), (dir.), op.cit. , p. 22., que Garrel dépeint remarquablement dans Elle a passé tant d’heures sous les sunlights (1984) [cf. fig. 5]. Donner un temps d’arrêt à la parole, c’est déplacer le vraisemblable vers l’invraisemblable, vers le merveilleux ou l’incroyable, pour montrer cette vie particulière comme geste assumé face à la surdité du monde : projet garrelien qui va du regard fasciné porté sur le Living Theater, Nico, Jean Seberg, etc. au regard fascinant porté sur Chantal Akerman, Mireille Perrier, Christine Boisson, Laura Smet, Monica Bellucci. Si pour Christian Metz, « le surgissement » permettait à un auteur de rompre avec le vraisemblable, Philippe Garrel trouve dans « l’offrande sublime » ce moment de surgissement, silencieux, un au-delà du langage, selon Jean-Luc Nancy, « une ouverture offerte à la possibilité d’un geste totalisant, figurant, traçant[4949][4949] Nancy (Jean-Luc), op. cit.».

Fig. 5, Elle a passé tant d’heures sous les sunlights (1984). Lui : « On dit un incroyable ou une incroyable ? Elle : « un incroyable » Lui : « Un incroyable et une merveilleuse alors … »