Présences de la vidéo

Le téléviseur dans le film

Les habitudes toujours renouvelées de consommation des images se répercutent dans la forme des films. L’entrecroisement de différents régimes d’images dans les œuvres témoigne, en effet, d’un rapport domestique à une pluralité de supports dans la réalité quotidienne (photographie, télévision, ordinateur, téléphone, etc.). Les travaux de Raymond Bellour, Philippe Dubois ou Jacques Aumont ont délimité, depuis plusieurs dizaines d’années, un champ d’études particulier consacré à cette mixité. Le film y est appréhendé comme un objet composite, à l’intersection de déterminations techniques, esthétiques et culturelles.

Cet article voudrait s’inscrire dans le prolongement de ces analyses. Il est issu d’une première étape de travail effectuée dans le cadre d’une thèse de doctorat et animée par les questions suivantes. Par quelle(s) opération(s) formelle(s) l’image vidéographique peut-elle se greffer au corps d’un film ? Est-elle insérée dans la trame par un procédé numérique (au moyen d’un logiciel de montage comme Avid par exemple) ou est-elle directement intégrée dans le décor de la mise en scène et auquel cas, refilmée depuis un appareil de diffusion ? Les recherches présentées se concentreront sur cette seconde option. L’agencement spatio-temporel crée par une vidéo « incrustée » dans un plan du film Totally F***ed Up (Gregg Araki, 1993) fera l’objet d’un commentaire articulé en deux temps. Le premier temps posera la conception du cadre comme surface d’inscription et le second examinera les effets engendrés par la combinaison de plusieurs supports audiovisuels sur une même surface.

Le cadre comme surface d’information

Qu’il s’agisse de photographies, d’affiches, de dessins, de tableaux, de distinctions honorifiques, etc., les images disséminées dans l’espace du cadre cinématographique construisent un décor qui permet de caractériser en détails le protagoniste qui lui est associé. Son identité est, en ce sens, à la fois éclatée et délocalisée : suspendue au mur, aimantée aux portes d’un réfrigérateur, posée sur le marbre d’une cheminée, etc. Les images dans l’image peuvent également mettre au jour des relations entre personnages en évitant au scénario des détours superflus. L’immédiateté de l’affichage fait alors l’économie du récit. L’une des valeurs d’usage possibles d’un plan détaillant ces différents supports visibles dans un décor a été théorisée par Jean Mitry. Qualifiée d’ « image personnelle » ou « point de vue de l’auteur », ce type de plan traduit formellement une intention manifeste de la part du réalisateur. La définition complète de Mitry est rapportée ci-dessous :

[…] la caméra enregistre les événements sous un angle délibérément choisi qui permet de composer avec le réel (direct ou reconstitué) et de structurer l’espace en lui donnant un sens. On met en valeur détails ou personnages en créant relativement entre eux des rapports circonstanciés qui accusent, soulignent ou contredisent les relations de sens que la psychologie et le drame impliquent de par eux-mêmes, élevant de la sorte au signe ou au symbole certains aspects particulièrement significatifs (Mitry, 2001:300).

Si l’auteur insiste sur le terme « créer », qu’il souligne par l’italique, c’est que le mot définit à lui seul la teneur du geste effectué. En effet, il ne peut y avoir de « point de vue de l’auteur » que par la mise en place de rapports entre personnages et/ou détails, c’est-à-dire par le biais d’une opération intentionnelle de montage. Les travaux du cinéaste et théoricien soviétique Lev Koulechov ont montré qu’au cinéma, « pour produire une impression, l’important n’est pas tant le contenu de chaque fragment que la façon dont ils s’enchaînent » [11][11] Voir Koulechov 1994 (p.41). L’intention du réalisateur se manifeste donc par l’assemblage de divers motifs formels, visuels et/ou sonores. Qu’il s’agisse d’un montage dans le plan effectué grâce aux mouvements d’appareils ou d’un montage de plusieurs plans distincts relativement isolés, le rapprochement de différentes unités sémantiques ou expressives met au jour un produit, c’est-à-dire une signification ou un sentiment (parfois les deux).

Par exemple, au cours de la scène inaugurale de Rear Window réalisé en 1954 par Alfred Hitchcock, le front perlé de sueur, la jambe plâtrée, l’appareil photo brisé, les photographies héroïques de courses automobiles, incendies et autres explosions encadrées au mur, le négatif d’une photographie de jeune femme blonde et enfin, son positif à la une d’un magazine (figure 1), reliés ensemble par un même mouvement de caméra, créent une chaîne signifiante qui permet de deviner sans effort la profession de Jeff Jeffries (James Stewart), les circonstances de son accident et le germe possible d’une idylle. Les images dans le champ ont donc une fonction à la fois descriptive et narrative, c’est du moins l’usage hollywoodien, fondé sur la construction d’un récit, qui s’impose ici avec le plus d’évidence.

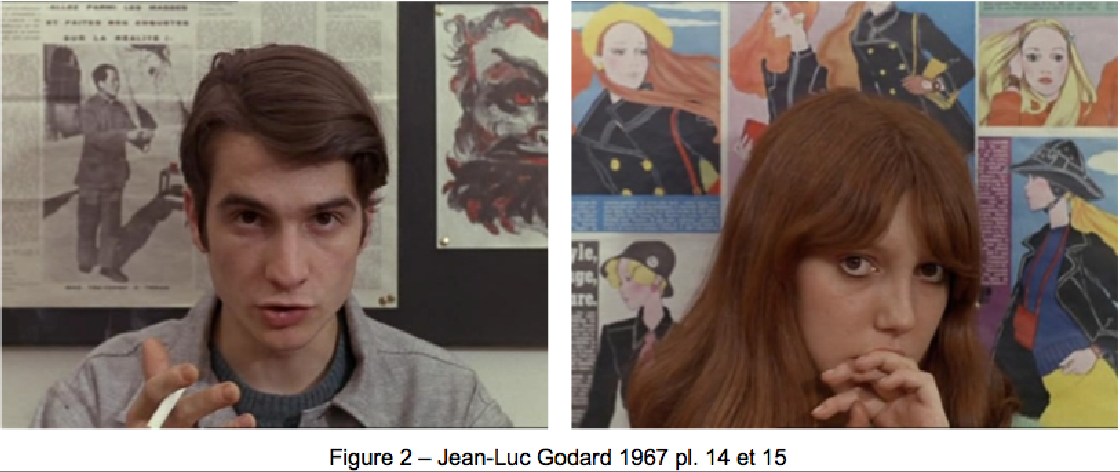

Cependant, il n’est pas rare de relever d’autres usages dépris de l’exigence dramatique classique. Jean-Luc Godard par exemple, au cours des « années Mao » (1968-1974), remplit le cadre de ses films d’une somme d’informations notamment véhiculées par des photographies et des textes placardés sur les murs. Le spectateur est chargé de mettre en rapport ces données visibles avec d’autres composantes (les paroles des acteurs ou actrices, la musique, la place du plan dans le montage, etc.) afin de pleinement saisir les enjeux du travail de mise en scène (figure 2). Godard évoque dans un entretien donné aux Cahiers du cinéma en 1967, à la sortie de La Chinoise, la méthode à employer pour comprendre une œuvre qu’il qualifie lui-même de « film de montage » :

C’est une sorte de théorème qui se présente sous une forme de puzzle : il faut chercher quelle pièce s’ajuste exactement à quelle autre. Il faut induire, tâtonner et déduire. Mais, en fin de compte, il n’y a qu’une possibilité d’ajustement, même si de la découvrir demande d’essayer plusieurs combinaisons (Godard et Bergala, 1998:310).

En invitant le spectateur à jouer une part active pendant la projection, le travail de Godard réaffirme la fonction « enregistreuse » du cadre cinématographique que Gilles Deleuze commente en ces termes :

Le cadre a cette fonction implicite, enregistrer des informations non seulement sonores mais visuelles. Si nous voyons très peu de choses dans une image, c’est parce que nous savons mal la lire, nous en évaluons aussi mal la raréfaction que la saturation. Il y aura une pédagogie de l’image, notamment avec Godard, quand cette fonction sera portée à l’explicite, quand le cadre vaudra pour une surface opaque d’information, tantôt brouillée par saturation, tantôt réduite à l’ensemble vide, à l’écran blanc ou noir (Deleuze, 1983:24).

Chez Godard, cinéaste moderne selon la partition deleuzienne, les images dans l’image ne sont nullement au service d’un procédé cinématographique de présentation des personnages et d’installation d’une situation initiale. La construction du récit fait ainsi place à un assemblage signifiant ordonné par la logique du metteur en scène, une logique égocentrée que le public ne peut appréhender qu’au terme d’une investigation répétée. Les différentes images sont incluses dans un montage visuel et sonore exposé à même le cadre, formant cette « surface opaque d’information » à déchiffrer (l’adjectif « opaque » est ici à entendre dans son acception de non-intelligibilité). C’est en cela que le philosophe parle d’une « pédagogie des images » : le spectateur doit réapprendre à utiliser les informations « enregistrées » dans le cadre afin d’embrasser une pensée imageante. Une autre citation de Deleuze permet de tisser un premier lien entre le cadre comme surface d’inscription et l’image vidéographique :

L’image électronique, c’est-à-dire l’image télé ou vidéo, l’image numérique naissante, devait ou bien transformer le cinéma, ou bien le remplacer, en marquer la mort. […] L’organisation de l’espace y perd ses directions privilégiées, et d’abord le privilège de la verticale dont témoigne encore la position de l’écran, au profit d’un espace omnidirectionnel qui ne cesse de varier ses angles et ses coordonnées, d’échanger la verticale et l’horizontale. Et l’écran lui-même, même s’il garde une position verticale par convention, ne semble plus renvoyer à la posture humaine, comme une fenêtre ou encore un tableau, mais constitue plutôt une table d’information, surface opaque sur laquelle s’inscrivent des « données », l’information remplaçant la Nature, et le cerveau-ville, le troisième œil, remplaçant les yeux de la Nature (Deleuze, 1985:346-347).

Il est frappant de retrouver quasiment les mêmes termes dans les premières pages de L’image-mouvement en ce qui concerne l’utilisation du cadre chez les Modernes et à la toute fin de L’image-temps en ce qui concerne l’image électronique. Dans les deux cas, le philosophe décrit l’image comme « une surface opaque d’information ». Il ne serait pas inutile de rappeler que Godard fut l’un des premiers cinéastes français à s’être emparé de la vidéo pour en exploiter les potentialités. Un film comme Numéro Deux (1975) par exemple, dont Philippe Dubois, Marc-Emmanuel Mélon et Colette Dubois ont proposé un commentaire fort éclairant, semble transformer le cadre cinématographique en une surface éclatée proche de la régie de vidéo-surveillance. L’idée d’un cadre couvert d’informations à décrypter trouve dans l’outil vidéographique la possibilité de se développer plus à fond, notamment grâce à l’emploi de la technique de l’incrustation, qui permet la co-présence sur une même étendue d’images spatio-temporelles différenciées. Nulle surprise donc à rencontrer une telle coïncidence de part et d’autre du diptyque deleuzien.

Les supports hétérogènes convoqués à même le cadre peuvent donc s’appréhender comme un point de jonction entre cinéma et vidéo. Mais le rapprochement ne doit-il pas être réinterrogé lorsque ces images dispersées sont elles-mêmes des images vidéographiques ?

Figure de l’incrustation en cinéma

La particularité du cas qui occupe cette étude réside dans le fait que les images visibles dans le champ sont potentiellement mobiles. Le dispositif mis en place présente des images en mouvement figées, insérées dans une autre image en mouvement, le plan, étant entendu qu’il répond à la définition deleuzienne de « coupe mobile de la durée ». Il y a ainsi emboîtement de deux mouvements, l’un virtuel et l’autre actuel. Dans le film qui servira de support de réflexion, Totally F***ed Up, les images dans l’image sont toutes diffusées par des téléviseurs logés dans le décor. Influencé de son propre aveu à la fois par Godard et la chaîne de télévision américaine MTV, Gregg Araki crée des figures de mise en scène en puisant diverses formes dans le langage télévisuel et les possibilités techniques de l’outil vidéographique. Le réalisateur aborde le cinéma comme un format ductile dans lequel peuvent verser, non sans modifications réciproques, différents médiums tels que la télévision ou les jeux vidéo. Sur la signification potentielle que peut revêtir la présence d’un téléviseur dans un film, le théoricien français de la vidéo Jean-Paul Fargier a écrit quelques lignes précieuses :

On n’inscrit pas impunément un téléviseur dans le décor d’un film. Pour un œil avisé, il va servir de baromètre à la pression esthétique qui circule dans le film. Les grands cinéastes le savent. Ils s’en servent pour désigner la clé de lecture de certaines de leurs œuvres. De même qu’il y a en musique la clé de sol, la clé de fa, etc., il existe au cinéma (outre la clé des champs et la clé du théâtre) la clé Télé. Elle indique comment lire une partition filmique sans se tromper de notes (Fargier, 2010:24).

L’idée d’une « partition filmique » à lire correctement entre en correspondance étroite avec la méthode expliquée par Godard. L’exigence d’une interprétation juste évoque, en effet, l’unique « possibilité d’ajustement » prescrite par le réalisateur de La Chinoise. Fargier investit le téléviseur d’un rôle d’auxiliaire pédagogique dans la compréhension de la mise en scène. Le spectateur, s’il doit « induire, tâtonner et déduire » seul chez Godard, est ici guidé par une instance complice. La petite image emboîtée dans la grande doit en quelque sorte se lire sur le mode du dettaglio que l’historien de l’art Daniel Arasse emploie comme opérateur méthodologique. Cette forme d’emboîtement de deux images mouvantes se retrouve, selon Philippe Dubois, dans une figure typiquement vidéographique, l’incrustation :

Cette troisième figure de mélange d’images est assurément la plus importante parce que la plus spécifique au fonctionnement électronique de l’image. Inutile d’insister trop ici sur ses modalités techniques bien connues, qui passent par la séparation, au sein du signal vidéo, entre une partie de l’image et une autre, selon un type de fréquence de la chrominance ou de la luminance. Telle partie du signal, correspondant dans la réalité visuelle à tel type de couleur ou de lumière, est séparée du reste, mise de côté dans les machines, créant ainsi un « trou électronique » dans l’image, lequel trou peut alors être comblé par l’encastrement à sa place d’une partie correspondante d’une autre image. L’incrustation consiste donc, comme dans la figure des volets, à combiner deux fragments d’image d’origine distincte […] (Dubois, 1998:198-199).

Ce « mélange d’images » engage des conséquences qui interdisent l’emprunt d’un vocabulaire propre au cinéma. Ainsi, Philippe Dubois rappelle plus avant dans son texte [22][22] Voir Dubois 1998 (pp. 199-205). que la vidéo a très tôt été décrite et théorisée avec le vocabulaire du cinéma mais que les implications formelles de cette technologie singulière devaient immanquablement entraîner une reconfiguration des termes. L’auteur oppose ainsi l’échelle des plans conventionnelle à la « composition d’image », la profondeur de champ à « l’épaisseur d’image », le montage des plans au « mixage d’image » et enfin, le hors-champ à la notion d’« image totalisante ». Ce qui se dégage d’emblée de cette nouvelle terminologie, c’est la primauté du terme « image », à entendre en tant que support matériel. La vidéo ne semblerait donc plus, contrairement au cinéma, composer avec l’enregistrement de la réalité extérieure mais se définirait plutôt comme une représentation essentiellement technologique. L’image informatique, intégralement calculable, entérinera tout à fait cette première forme d’autarcie. Avec la vidéo, l’image commence à perdre ses déterminations anthropocentristes :

À l’échelle des plans homogénéiste, optiquement hiérarchisante et philosophiquement humaniste du cinéma, la vidéo-incrustation oppose ainsi un principe de composition plastique où les relations spatiales sont à la fois éclatées et mises à plats, traitées sur des modes discursifs, plus abstraits ou symboliques que perceptifs, échappant à toute détermination optique qui serait conçue à partir d’un point de vue unique structurateur de la totalité de l’espace de l’image. Échappant, en somme, à la logique du Sujet-comme-regard qui, depuis la Renaissance, régit toute cette conception de la représentation (Dubois, 1998:200-201).

En d’autres termes, l’image vidéographique ne se conçoit pas à la mesure de l’homme. Comme l’écrit Deleuze, l’écran « ne semble plus renvoyer à la posture humaine ». Ce qu’il sera intéressant d’analyser grâce au film d’Araki, c’est la manière dont le cinéma adapte la figure de l’incrustation et par conséquent, fait subir au plan cinématographique un traitement vidéographique.

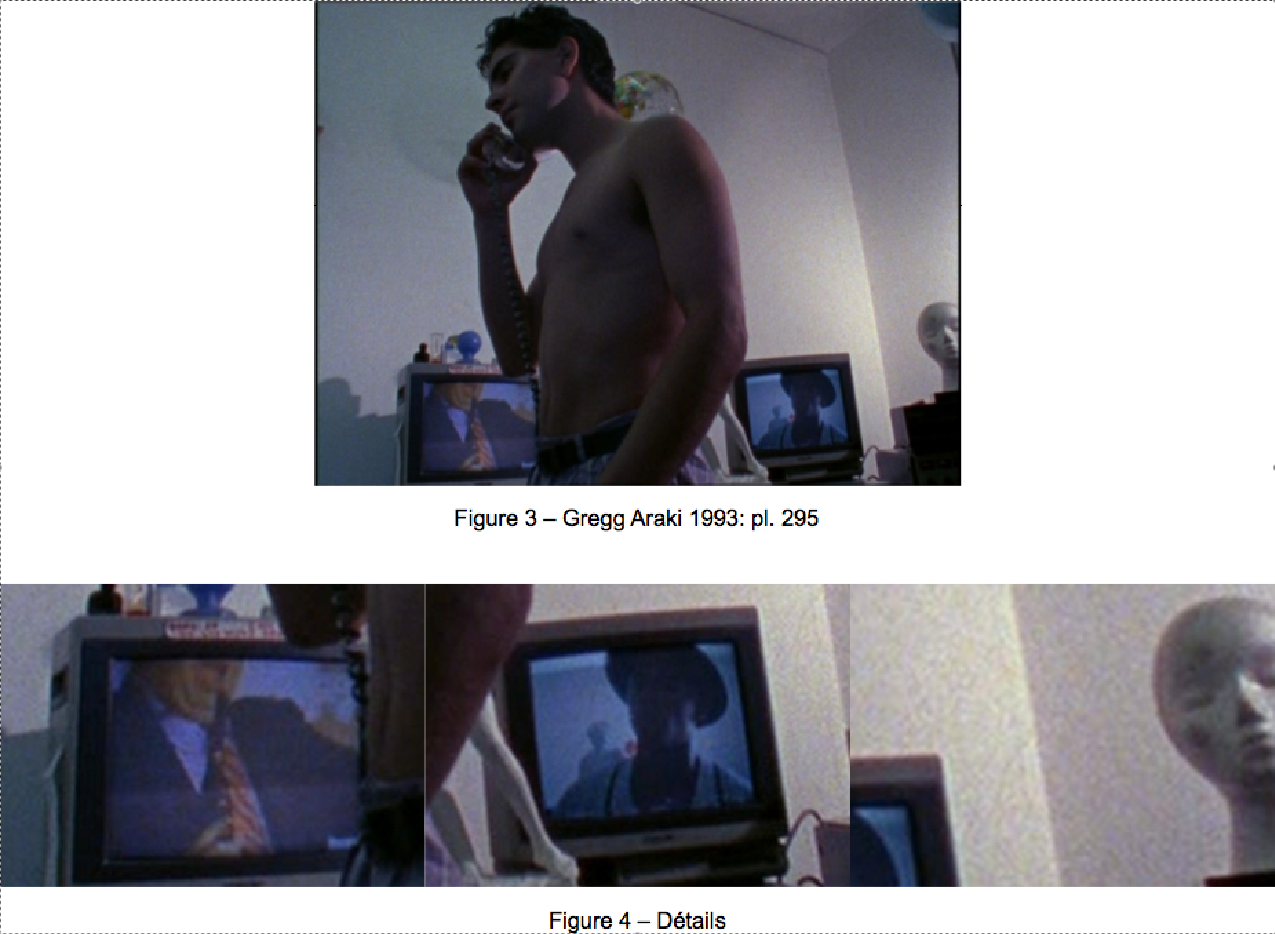

Il y a dans Totally F***ed Up un jeune étudiant en cinéma nommé Steven (Gilbert Luna). Il réalise un documentaire vidéo sur sa bande d’amis homosexuels dans le but annoncé de montrer les choses telles qu’elles sont vraiment (« I wanna show how things really are ») et de se distinguer par la même des représentations convenues véhiculées par les médias de masse ou le cinéma commercial. Steven est en couple avec Deric (Lance May), mais au cours d’une soirée, il trompe son petit ami. Celui-ci l’apprend et dévasté, il décide de rompre les liens qui les unissent. Quelque temps plus tard, un soir où il rentre seul, une bande de voyous masqués poursuit Deric et l’agresse à coups de clubs de golf. À la suite de ce drame, Steven éprouve une double culpabilité partagée entre la conséquence fâcheuse de son aventure sans lendemain et son absence le soir de l’agression. Il tente alors de recontacter Deric. L’image qui retiendra ici la réflexion est un plan de Steven au téléphone, essayant vainement de parler à son petit-ami (figures 3 et 4). Le jeune homme ne parvient à dialoguer brièvement qu’avec Tommy (Roko Belic), un ami commun installé provisoirement chez Deric et occupant dans ce cas précis le statut d’intermédiaire téléphonique.

Steven, situé au premier plan et cadré à la taille, occupe le centre de l’espace et remplit toute la hauteur du cadre. A l’arrière-plan, le spectateur peut observer deux moniteurs, de part et d’autre du personnage, diffusant chacun une image fixe bégayante. Chaque écran présente à sa surface un balayage caractéristique de l’opération de refilmage. Steven est lui-même devant un moniteur hors tension (à côté d’une reproduction miniature du David de Michel-Ange), que ses infimes déplacements dévoilent ponctuellement. Le premier moniteur, à la droite du jeune homme (ou à la gauche du spectateur), diffuse un visage décadré : l’unique portion de corps visible est comprise entre le nez d’un homme et sa poitrine. L’individu dirige vers sa bouche ouverte le canon d’un revolver. Il est à présumer que l’arrêt sur image précède immédiatement le suicide de cet anonyme, à supposer bien entendu qu’il appuie finalement sur la gâchette. Cette première image vidéographique exprime donc à la fois l’imminence d’un geste fatal et sa complète virtualité. Le second moniteur diffuse la dernière image que Steven a enregistrée de Deric : un gros plan de visage pris à hauteur d’homme. Quelques mots sur le déroulement de cet épisode permettront de mieux identifier les implications d’un tel choix. Deric se trouvait chez Steven, patientant dans son studio de travail. Sans raison manifeste, peut-être pour combler son ennui apparent ou se libérer d’un doute, il a mis en marche le magnétoscope et a découvert une « page » du journal vidéo de son petit-ami : « With Brendan guy, that’s just sex…». Steven a alors surgi inopinément dans le studio, caméra au poing, et a capturé à la dérobée le visage défait de Deric avant d’essayer de le retenir. L’arrêt sur image pourrait donc traduire un heurt, une obsession installée dans la mémoire du jeune homme fautif. Le visage immobilisé dirait l’incapacité de Steven à surmonter sa culpabilité, la fixité plastique du visage renvoyant à une fixité d’ordre psychologique. Il faut noter que les moniteurs diffusent tous deux un arrêt sur image et non pas une image-mouvement à proprement parler. Si mouvement il y a, c’est celui du balayage de l’écran. En privilégiant la fixité, Araki reconduit donc le dispositif de Godard à cette différence près que l’interruption du mouvement, au lieu d’être une donnée concrète de l’image photographique, se lit ici comme le résultat d’un geste significatif. L’image en « pause » est donc l’objet d’une double lecture répartie entre son contenu formel et ses conditions de visibilité. Enfin, une tête de polystyrène orientée face caméra et posée sur un empilement de matériel vidéo, pratiquement à la même hauteur que les moniteurs, est visible à l’extrême droite du cadre. Elle ferme la chaîne des images d’arrière-plan. Cette tête factice, que le spectateur a déjà pu observer près de Steven lors de l’enregistrement du message d’excuse adressé à Deric et qu’il retrouvera à la fin du film, après que l’un des personnages principaux se donne la mort, peut s’analyser de manière générale comme une figure de l’absence. Elle désigne par sa facticité même l’être qui fait défaut, qu’il s’agisse de l’amant perdu ou de l’ami suicidé.

Les moniteurs diffusent respectivement une image construite selon un point de vue particulier. Le suicidaire et Deric sont cadrés à hauteur d’homme, l’un à la poitrine et l’autre au visage. Devant eux, Steven est cadré à la taille en contre-plongée. Ce mélange de différents points de vue tend à préférer le terme de « composition d’image », forgé par Dubois dans son souci de terminologie vidéographique, pour définir le plan agencé par Araki. Il a été mentionné que le visage de Deric datait du jour où le jeune homme a appris l’infidélité de son compagnon. S’il est donc possible d’identifier la source de cette image, celle de l’anonyme est, en revanche, proprement indéterminable. Le plan, pour reprendre la définition de l’incrustation, « combine » plusieurs « fragments d’origine distincte ». Chaque fragment détermine une coupe d’espace et de temps articulé à un point de vue donné. Le « point de vue unique » que Dubois attribue à un mode de représentation émergeant avec la Renaissance est ici abandonné au profit d’un éclatement du regard. L’espace n’est pas construit de manière à faire épouser au spectateur un point de vue unique dont le champ porterait les marques. Il n’y a pas de balises pour un parcours privilégié de l’œil. Les « relations spatiales » entre les différents éléments du champ sont, toujours comme l’écrit Dubois, « traitées sur des modes discursifs ». L’écran vidéo incrusté dans le plan délivre une information que le spectateur doit analyser et mettre en rapport avec les autres informations présentes. Cette mise en rapport ne peut formellement s’effectuer que sur le mode d’un trajet dans l’espace du cadre. Il s’agit de relier tel élément à tel autre de manière à littéralement monter un discours. Les incrustations-informations s’inscrivent dans un syntagme variable formé par l’image-limite du suicide, Steven, l’image ultime de Deric et la figure de l’absence. Les diverses possibilités de connexion ne s’actualisent donc que parce que le public fait lui-même œuvre de montage. Comme l’a dit Godard à propos de Numéro Deux, « c’est le spectateur qui fait le boulot »[33][33] Voir Godard et Bergala 1998 (p. 381)..

Cette étude ne prétend évidemment pas proposer un commentaire définitif. La lecture du plan s’ouvre à la pertinence de chacun. L’image-limite du suicide peut renseigner sur l’état psychologique précaire de Steven, au bord du basculement, le visage immobilisé de Deric, traduire une culpabilité obsédante et la tête de polystyrène, suggérer la crainte prématurée de vivre définitivement avec l’absence. Empruntée à la vidéo, l’incrustation est donc ici employée par le réalisateur comme une modalité de discours : le spectateur doit investir intellectuellement l’espace du cadre afin de cerner un propos fragmenté en images. Araki est ainsi plus proche de Godard que d’Hitchcock dans la mesure où la lecture du plan n’est pas guidée par un mouvement de caméra fluide qui relie entre eux et dans le bon ordre tous les éléments signifiants pour naturellement aboutir à une synthèse transparente. La co-présence problématique des images dans l’image induit immanquablement l’indétermination et le flottement.

Les vidéos extraites de sources diverses ne véhiculent un sens déterminé que parce qu’elles sont inscrites dans un agencement précis. Ici, le spectateur détient un savoir préalable, celui charrié par les événements du récit (l’infidélité de Steven), qui infusera sa lecture des informations disséminées. Sur cette idée de fragment préexistant dont la signification ne dépend que de l’ensemble dans lequel il s’inclut, quelques lignes sont empruntées au texte rédigé par Gilles Deleuze et Félix Guattari sur les régimes de signes :

L’énoncé survit à son objet, le nom survit à son possesseur. Soit passant dans d’autres signes, soit mis en réserve un certain temps, le signe survit à son état de choses comme à son signifié, il bondit à la façon d’une bête ou d’un mort pour reprendre sa place dans la chaîne et investir un nouvel état, un nouveau signifié d’où il s’extrait encore. Impression d’éternel retour (Deleuze et Guattari, 1980:142).

Cette « impression d’éternel retour » offre un prolongement à la réflexion entamée en introduisant l’idée de remploi. Si « le signe survit à son signifié », c’est que le temps permet différentes combinaisons et recombinaisons d’une même image mobile employée telle une matière brute de création. Ainsi, par exemple, le fragment de l’homme au revolver se charge dans le cas étudié d’une valeur d’affect indéfectiblement liée à sa place dans la partition créée par Araki. L’exemple du réalisateur américain est symptomatique d’une tendance contemporaine au recyclage ou, pour le formuler de manière plus pertinente, à ce que l’historienne de l’art Marie de Brugerolle a nommé la « (re)qualification de l’espace et du temps »[44][44] Voir De Brugerolle 2000 (p. 126)..

Figure de l’installation en cinéma ?

Le concept de « (re)qualification », s’il existe déjà depuis les années 1920 (le cinéma de « re-montage » de Koulechov en est un exemple parmi d’autres), a connu, avec le développement relativement récent des nouveaux médias, une déclinaison particulièrement variée. La particularité de l’exemple d’Araki réside alors peut-être dans sa prématurité. En effet, la figure de mise en scène à partir de laquelle cet article a fondé son propos semble être issue d’une pratique artistique typique de la culture informatique. Or, en 1993, le constat du théoricien Lev Manovich, « la création a été remplacée par la sélection »[55][55] Voir Manovich 2000 (p. 46)., n’est pas encore tout à fait implanté. Il faudra attendre quelques années pour véritablement atteindre ce que Nicolas Bourriaud à appelé un « communisme des formes »[66][66] Voir Bourriaud 2009 (p. 31). et voir se lever, grâce au développement croissant du Web, une vague de nouveaux artistes spécialisés dans le recyclage audiovisuel.

Par ailleurs, et c’est là un prolongement que ces recherches voudraient risquer, l’arrêt sur image identifié comme geste emblématique de sélection, articulé à l’incrustation d’un moniteur dans la surface du cadre, semble transformer le plan en une vitrine d’installation vidéo. Cette forme d’art contemporain serait à la fois à penser en des termes élémentaires comme une spatialisation élaborée de l’image vidéographique mais également en des termes plus réfléchis comme un compromis entre la permanence de la sculpture et la volatilité de l’image temporelle. S’il est, en effet, possible de réinscrire les images incrustées dans une économie narrative (Totally F***ed Up demeure un récit) et en cela, proposer une première lecture du dispositif d’Araki, une seconde lecture pourrait s’attacher au commentaire de l’usage plutôt singulier d’une œuvre d’art archétypale exposée dans les musées ou les galeries comme modèle de composition du plan cinématographique.

Bibliographie

Livres

BOURRIAUD, Nicolas (2009) – Postproduction, Dijon, France, Les presses du réel, ISBN-13: 9782840661016, 95 pp.

DELEUZE, Gilles (1983) – Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, France, Minuit, ISBN-13: 9782707306593, 297 pp.

DELEUZE, Gilles (1985) – Cinéma 2. L’image-temps, Paris, France, Minuit, ISBN-13: 9782707310477, 378 pp.

DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix (1980) – Capitalisme et schizophrénie 2. Mille plateaux, Paris, France, Minuit, ISBN-13: 978-2707303073, 645 pp.

FARGIER, Jean-Paul (2010) – Ciné et tv vont en vidéo [avis de tempête], Lille, France, De l’incidence éditeur, ISBN-13: 9782918193098, 322 pp.

GODARD Jean-Luc, BERGALA Alain (1998) – Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard [tome 1 1950-1984], Paris, France, Cahiers du cinéma, ISBN-13: 9782866421949, 511 pp.

KOULECHOV, Lev (1994) – Écrits (1917-1934), Lausanne, Suisse, L’Age d’Homme, ISBN-13: 9782825105092, 250 pp.

MITRY, Jean (2001) – Esthétique et psychologie du cinéma, Paris, France, Cerf, ISBN-13: 9782204066259, 526 pp.

Articles

DE BRUGEROLLE, Marie – “SamplingSamplonsSampler… Pratiques de l’échantillonnageˮ: BEAUVAIS Yann, BOUHOURS Jean-Michel, ed., MonterSampler. L’échantillonnage généralisé. Paris, Centre Pompidou, 2000, 124-134, ISBN-10: 2844260713

DUBOIS, Philippe – “La question vidéo face au cinéma : déplacements esthétiquesˮ: BEAU Frank, DUBOIS Philippe, LEBLANC Gérard, ed., Cinéma et dernières technologies. Paris/Bruxelles, INA/De Boeck, 1998, 189-205, ISBN-10: 2804130096

MANOVICH, Lev – “EchantillonnerMixer. L’esthétique de la sélection dans les anciens et les nouveaux médiasˮ: BEAUVAIS Yann, BOUHOURS Jean-Michel, ed., MonterSampler. L’échantillonnage généralisé. Paris, Centre Pompidou, 2000, 46-60, ISBN-10: 2844260713

Filmographie

La Chinoise (1967), Dir. Jean-Luc Godard, France

Numéro Deux (1975), Dir. Jean-Luc Godard, France

Rear Window (1954), Dir. Alfred Hitchcock, USA

Totally F***ed Up (1993), Dir. Gregg Araki, USA