Put Your Soul on Your Hand and Walk, Sepideh Farsi

Non-Alignées

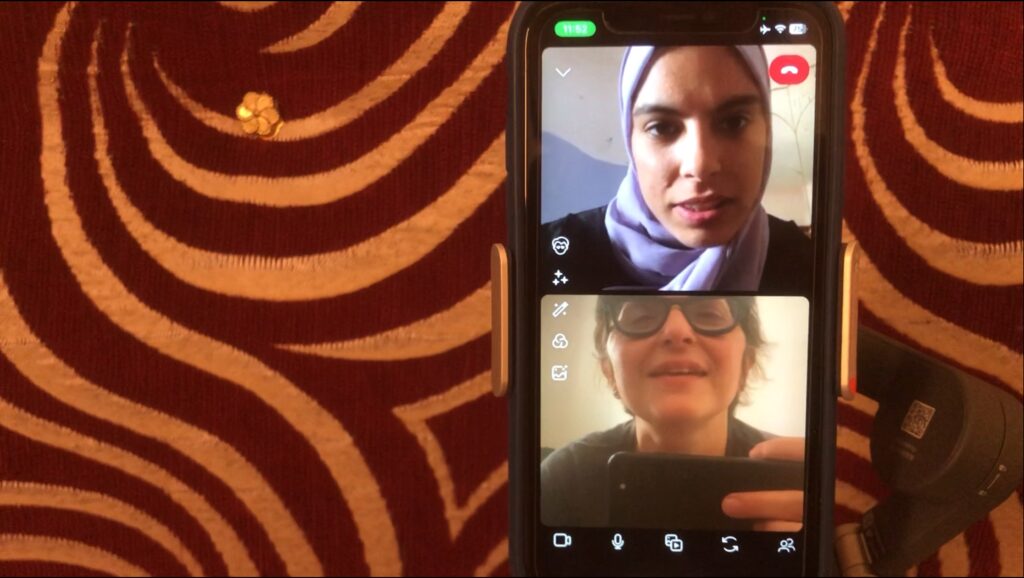

Filmer l’impossible, ou plutôt filmer depuis l’impossible : comment faire entrer Gaza dans le cinéma, quand les frontières en interdisent l’accès, quand les images de guerre se confondent en flux saturés et quand le regard extérieur est condamné à la distance ? Sepideh Farsi choisit de ne pas contourner cet empêchement mais de le prendre pour matière. Elle s’en remet à des appels vidéo fragiles, aux coupures de réseau, à la pixellisation granuleuse qui transforme le visage de son interlocutrice, Fatma Hassona, dite Fatem, en mosaïque instable. En filmant l’écran de son téléphone avec un autre téléphone, le dispositif manifeste métonymiquement la distance qui sépare les deux femmes, transformant l’écran en signe concret de cette impossibilité. Gaza est un territoire de silences imposés, de communications tronquées, d’images qui ne parviennent jamais intactes. Sepideh Farsi laisse durer les moments d’interruption, autant que les lancements des appels, toujours menacés par les aléas du réseau : le cinéma naît ici du défaut d’accès et rend sensible ce que signifie vivre sous blocus, avec la possibilité constante de coupures – de la connexion, de la lumière, mais aussi de la vie elle-même.

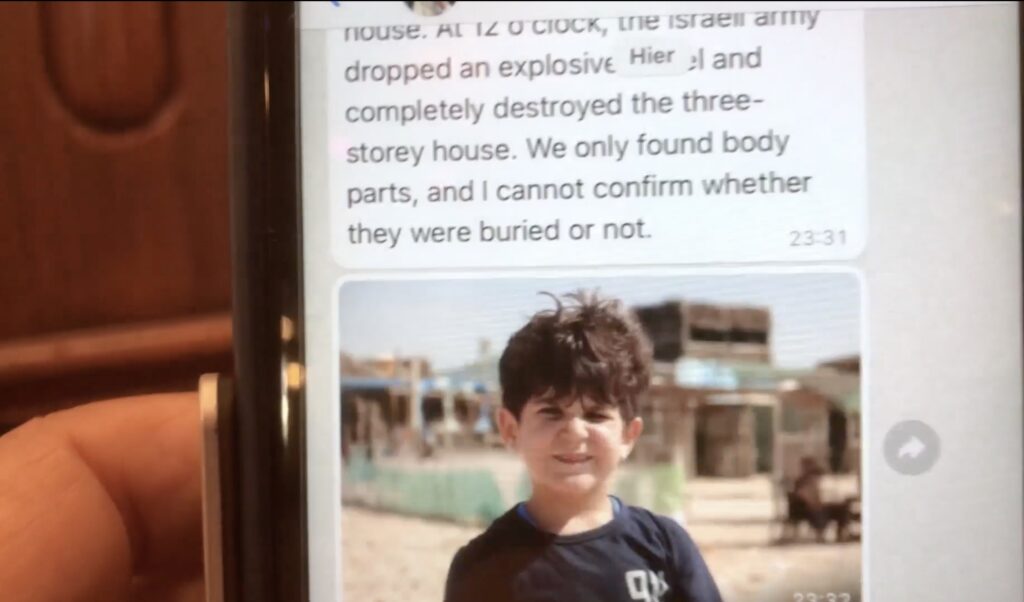

Au centre de ce surcadrage, il y a un visage : celui de Fatma Hassona, photojournaliste de bientôt 25 ans, jeune femme pleine d’élan, de désir de dire et de montrer. Face à elle, Farsi est prise dans une relation fragile et ambiguë, rendue incertaine par la dépendance aux aléas extérieurs et par l’impossible symétrie entre leurs vies, car ce ne sont pas ses images qui tiennent le film, mais celles de Fatem. Elles s’imposent avec une telle intensité qu’elles arrachent le projet des mains de la réalisatrice. Tandis que Farsi change régulièrement de lieu – New York, Florence, Paris – mais se tient à un cadre esthétique qui ne varie jamais, Fatem, fixée à Gaza, invente sans cesse de nouvelles images, un flux brûlant de photos, de vidéos, de paroles qui excèdent tout cadre. Le contraste est renforcé par l’insertion de fragments télévisés, discours officiels, reportages et débats médiatisés : ces images extérieures, glacées et spectaculaires, réduisent Gaza à un objet d’actualité, commentent le massacre à une distance qui semble supérieure encore. Dans les clichés que prend Fatem, comme dans ses paroles ou ses silences, se manifeste alors une double présence : la photojournaliste vissée à Gaza, condamnée à documenter son monde détruit, et la rêveuse tendue vers l’ailleurs, avide de parcourir de nouveaux pays. Cet écart entre ancrage et désir d’envol répond, en négatif, à celui de Farsi, déracinée de l’Iran mais toujours en mouvement. Farsi, à distance, reçoit ce flux discontinu d’images et de récits, et le film devient moins un portrait qu’une correspondance en direct, un lien maintenu malgré l’obstacle. Fatem envoie également des enregistrements sonores des bombardements : alors l’écran devient noir, et ne reste que le son, brutal et saturé. C’est une expérience radicale du hors-champ : l’oreille est forcée d’imaginer, de se confronter à la violence sans médiation visuelle. Ce choix redouble la logique du film : montrer en creux, faire sentir par l’absence, faire exister par la vibration sonore ce que l’image ne peut ou ne doit pas fixer.

Cette dépossession est au cœur de l’œuvre : accepter qu’elle se fasse malgré soi, avec et par l’autre. Farsi ne cherche pas à idéaliser Fatem en héroïne sacrificielle, mais à restituer sa densité et sa vitalité. Le visage de Fatem, ses gestes, son rire, imposent la singularité et l’intimité d’une vie. Pourtant, l’asymétrie demeure : la puissance des images venues de Gaza renvoie sans cesse la réalisatrice – et le projet – à ses propres limites, à l’inadéquation de sa position extérieure. Ce n’est plus Farsi qui construit son film, mais Fatem qui l’investit, le détourne, l’imprègne. À la toute fin, un plan concentre le déséquilibre : le travelling avant filmé et envoyé par Fatem. On y voit des ruines, des hommes qui marchent en boitant, un monde en ruines avec une évidence brutale : c’est un plan de cinéma, d’une force visuelle incontestable, mais qui n’appartient pas à Farsi. Elle ne l’a pas tourné, elle ne fait que le recevoir. Et pourtant, ce plan change tout : il arrache le film à sa condition d’écran interposé, il impose Gaza comme présence irréductible.

Dès lors, on s’interroge sur l’effort d’écoute de Sepideh Farsi, et la distance morale, palpable, que cette écoute implique : les coupures de réseau du côté de Gaza semblent résonner avec les interruptions banales de la vie de Farsi – ouvrir la porte à son chat, se baigner, reprendre le cours d’une vie ordinaire. Les interruptions de survie – celles de Fatem – sont vitales, tragiques, imposées. Les interruptions de confort – celles de Farsi – paraissent dérisoires. Surgit l’indécence. On passe d’un monde où chaque coupure peut signifier la mort, à un monde où les coupures n’ont aucune conséquence. Voir coexister l’appartement vaste, les déplacements libres, l’insouciance tranquille de Farsi avec la survie précaire de Fatem produit un effet de heurt presque insupportable. L’écart n’est pas seulement géographique, il est existentiel. Farsi peut se permettre de filmer des écrans pixellisés, de s’abriter derrière une esthétique de l’« image pauvre », mais cette modestie formelle n’efface pas le déséquilibre – elle le rend plus criant encore. Elle choisit l’imperfection, là où Fatem la subit. Et c’est précisément dans cette banalité du privilège – un confort qui n’a rien d’ostentatoire – que la cruauté du contraste se révèle pleinement. Deux vies continuent, mais pas dans le même régime d’existence. La guerre n’est pas ici une accumulation de ruines spectaculaires, mais la condition quotidienne de l’incomplétude, du « pas assez » – pas assez de temps, pas assez de lumière, pas assez de nourriture, pas assez de respiration. Fatem change sans cesse d’abri, et selon l’abri, perd une connexion suffisante à l’échange. Dans cet inachèvement, une vérité s’impose : Gaza n’est pas réductible aux statistiques de la mort ou aux grands récits géopolitiques, Gaza ce sont des voix qui butent contre le silence, des images qui résistent à l’effacement. Sepideh Farsi s’interroge sur la résistance de Fatem face à ce quotidien impossible. Celle-ci lui répond simplement : « [On s’habitue sans jamais vraiment s’y faire. Il faut continuer de vivre pleinement, c’est ce qu’il nous reste.] » Et elle ajoute, avec la conviction de celle qui n’a plus rien à perdre : « [Nous croyons à la fin du conflit, à notre victoire.] » Farsi reconnaît elle-même à Fatem qu’entretenir ces échanges intenses tout en retrouvant ensuite sa vie lui est étrange.

En contrepoint, Fatem lui exprime son désir d’être une femme « normale », de faire des choses ordinaires, d’habiter des rues ordinaires. Farsi se retrouve alors face à sa propre position : ses questions, parfois naïves, sur ce qui est « normal » ou acceptable dans le quotidien de Gaza, trahissent un décalage radical. Elle interroge Fatem sur le voile, s’étonne de ne pas voir de filles non voilées, et manifeste son souhait de voir ses cheveux. Fatem refuse de se dévoiler face à la caméra, imposant une limite claire à l’œil extérieur. Ce refus dépasse le cadre culturel ou religieux : il s’inscrit dans une stratégie de survie, au même titre que résister à la faim ou aux bombardements. Dans un contexte où la violence cherche à nier et à incorporer un peuple – au sens même du génocide – maintenir son apparence et ses choix corporels constitue une affirmation vitale de soi. Plus tard dans le film, lorsque ses cheveux commencent à apparaître à l’écran par mégarde, Fatem se précipite pour se recouvrir, prise au dépourvu par l’appel de Sepideh, tandis que son esprit est déjà absorbé par d’autres urgences. Cette tension met en lumière la complexité du regard extérieur : la manière dont Farsi écoute et observe (ou non) Fatem, ses gestes, ses choix, se heurte aux réalités concrètes de cette dernière, à la fois contraintes sociales et impératifs de survie. Sepideh souligne alors que ce qui est normal, c’est elle, mais que la situation ne l’est pas.

Le basculement tragique – annoncé par le carton « la dernière conversation » – survient lorsque Fatem, après avoir appris la sélection du film à l’ACID, à Cannes, et plusieurs membres de sa famille, sont assassinés dans leur sommeil, le 16 avril 2025, par une frappe israélienne. La disparition de Fatem clôt le film et impose une rupture radicale : ce qui se présentait comme un film de présence devient un récit de perte irréversible. Mais en réalité, peut-on regarder le film sans savoir que Fatem a été tuée ? Ce savoir fait désormais partie intégrante de l’image, du son, et des silences, comme de la communication autour du film – impossible de le dissocier du visionnage. Et pourtant, le film fonctionne déjà, de manière étrange, sur cette tension implicite : chaque appel peut être le dernier. Le hors-champ, ces « trous » dans la communication, porte cette fragilité et rend chaque échange intensément précieux[11][11] Daniella Shreir, dans son article Diary: What happens at Cannes, évoque la projection de Put Your Soul on Your Hand and Walk lors du Festival de Cannes 2025, soulignant l’ironie de l’attention médiatique suscitée par la mort de Fatem. Elle critique également le silence du festival concernant la responsabilité israélienne dans sa disparition.. Le film s’expose à une tension fondamentale : comment filmer la guerre sans esthétiser la douleur ? Comment donner à voir sans transformer en motif artistique ce qui est d’abord souffrance et perte ? Farsi ne nie pas ce paradoxe. Certaines photos de Fatem ont la force plastique de compositions presque picturales ; la pixellisation des visages peut devenir un effet visuel qui attire l’œil. Mais plutôt que d’effacer cette ambivalence, le film l’assume comme partie de son geste. Rendre la douleur visible comporte toujours le risque de la transformer en spectacle ; à l’inverse, choisir de ne pas la montrer peut contribuer à son invisibilisation, même si l’absence elle-même peut parfois la faire sentir. Le film avance sur cette ligne de crête. Il montre avec précision – et non sans gêne – l’effacement du sourire de Fatem, qui saute aux yeux dès le début, pour s’éteindre un temps avant de renaître in extrémis à la fin. La beauté n’y nie pas la violence : elle devient ce qui empêche l’anéantissement total, ce qui sauve de la réduction à la ruine et au chiffre. Même dans la mort, ce sont les images de Fatem qui persistent et qui tiennent le film. Elles continuent de déborder la mise en scène, de résister à la maîtrise, de survivre à la disparition. C’est peut-être cela, le paradoxe ultime : Farsi perd Fatem, mais elle ne perd pas ses images – ce sont elles qui, arrachées au désastre, sauvent le film de l’effondrement.

Put Your Soul on Your Hand and Walk n’est pas un film qui prétend expliquer Gaza ni parler au nom de ses habitants. Il accepte de rester en défaut, en creux. La distance forcée de Farsi, son exil, sa position de cinéaste iranienne en dehors du territoire filmé, ne sont pas gommés. Elle ne peut pas entrer, elle ne peut pas filmer directement, mais elle peut recevoir et transmettre. Le geste du film reprend son titre. C’est un geste de foi dans l’image, dans sa capacité à créer du lien malgré tout. Non pas une foi naïve – le film sait trop bien qu’aucune image ne sauvera Gaza – mais une foi minimale, têtue : celle que les images peuvent empêcher l’oubli, qu’elles peuvent porter le souvenir d’une personne, d’un visage, d’une voix. Cette obstination n’est pas anodine : la tentation est grande de détourner le regard, de réduire Gaza à une abstraction, à un conflit parmi d’autres. Le film refuse cette indifférence. Et cette connaissance engage : elle fait de nous des dépositaires d’une mémoire. Dans un dernier souffle, c’est Fatem elle-même qui prend la parole : elle affirme vouloir montrer aux générations futures ce à quoi elle a « survécu ». Ce geste de transmission élève le film au-delà du témoignage : il incarne un héritage à transmettre. Nous ne sortons pas du film avec une explication du conflit – Fatem explique elle-même que les frappes semblent arbitraires – mais avec une responsabilité accrue envers celles et ceux qui le subissent. Il serait vain de chercher dans ce documentaire une consolation : il n’y en a pas. Mais il semble maintenir en vie ce que le réel a voulu anéantir.

Image : Sepideh Farsi / Montage : Sepideh Farsi, Farahnaz Sharifi / Musique : Cinna Peyghamy

Durée : 1h50.

Sortie française le 24 septembre 2025.