Qué llora un plano

A propósito de Jonathan Perel

El jurado Camira de la edición 2015 de FIDMarseille, jurado en el que participaba el autor de estas líneas, decidió, tras debatir en profundas deliberaciones, premiar a Toponimia de Jonathan Perel. Decisión doblemente motivada, por el resplandor de un trabajo sin igual, seductor por su ascetismo; y por el deseo de celebrar una obra en que la investigación nos parecía estar en concordancia con la firma de un festival que se cuenta entre los más exploradores. Este texto quisiera completar con palabras el elogio contenido en el galardón, y hacer justicia a una obra que, solitaria por exigente, se ha mantenido durante mucho tiempo en un relativo secreto por los caprichos de la notoriedad – obra en la que Toponimia representa la suma (ella rearticula bajo una forma sistemática todos los elementos elaborados en los filmes anteriores) y el culmen (al exponer bajo la forma más depurada el objeto, o más bien el objetivo, de este cine contra-policíaco: la estructura geográfica del poder, el uso represivo del catastro); obra situada donde confluye el trabajo de archivo, la agrimensura visual y el discurso del método, obra rica en nuevos problemas cinematográficos y políticos.

Obra joven además. Seis años, seis filmes: dos cortos (Los Murales, 2012; Las Aguas del Olvido, 2013), un medio (Tabula Rasa, 2013), tres largos (El Predio, 2010; 17 Monumentos, 2012; Toponimia, 2015, el más largo – 82 minutos). Y obra sola – realizada en una soledad laboriosa, a penas secundada, raras veces, por un asistente, y aislada en su campo, en su país. Perel, detective público, investigador de un caso doble, un asesinato colectivo, una resurrección nacional: los centros de detención clandestinos en los que la dictadura argentina martirizaba a los cuerpos rebeldes, los monumentos que una democracia restaurada a sobreañadido a las huellas de la infamia, para mantener ahí el recuerdo y conjurar su retorno. Trabajo de memoria desdoblado, y casi invertido. La anamnesia cinematográfica de horas sangrientas muestra que el pasado, erosionado, no aflora menos aquí que allá, porque ha legado al país un urbanismo del que es difícil deshacerse – es más fácil erradicar a los verdugos que borrar la tortura cuando ésta está inscrita en piedra. En cuanto a la mirada dirigida al trabajo del duelo, hacia la inscripción espacial de los sufrimientos revolucionados, revela que el recuerdo existe sin tapujos y que las obras de la memoria son ellas mismas golpeadas por el olvido, o mantenidas en un silencio discreto – duelo del duelo, nunca a la altura de al que se llora, jamás capaz de recubrir del todo con sus lágrimas la sangre que se ha derramado.

El interés – la grandeza – de Perel no radica sin embargo solo en esa piedad de la mirada hacia los gritos ahogados del pasado. Más bien en una serie de desplazamientos, y en una refundación de la idea del documental. Desplazamientos de los interrogantes sobre las prácticas del poder, que, además de los fusiles y los látigos, usa también el contingente y la parcelación espacial – al encerramiento bien conocido en las prisiones responde a un más insidioso secuestro del espacio habitado; es decir, idénticamente, deslocalización de la mirada, de ahí en delante dirigida hacia los muros inocentes, las piedras mudas, las inscripciones desteñidas. Con el trabajo de Perel se renueva la complejidad duradera de la investigación cinematográfica y de la huella histórica – no se convocan más los propios documentos, el orden de la prueba se ve alterado. Claro que « documental » no significa ya recolección de hechos y palabras, impresiones sobre la imagen de las dolencias del mundo. Lo que aquí se consigna es todo lo que, aquí, hay contenido de mudo e invisible, todo lo que no se expone espontáneamente. No se documenta sino aquello que se mantiene reticente a la monumentalización (o aquello que la dialectiza, la reforma) – cual trazo borrado de una ruta, cual panel desapercibido, todos los signos, tanto más insignificantes cuanto que parecen insignificantes. La cuestión documental permanece como problema jurídico (eterna colecta de pruebas – pero la historia del género es también la historia de lo que vale como testimonio); sin embargo, la instrucción varía de dossier: se llama al estrado a las piedras y el cemento, vigas y pancartas. Ningún hombre por testigo. La atención se fija en otra parte. Sobre todo, se comporta de otro modo – milimétrica, focalizada, desubjetivizada, se desea ciencia. Perel no somete la percepción a las reglas del arte o del hombre, sino a la razón calculadora y a las preocupaciones de la disciplina. Lo cual , para oponerse al espantoso rigor del asesinato industrial, no queda más que la idéntica exactidud de las verdades eficazmente encuadradas.

Describamos. El Predio se aloja en un antiguo centro de detención clandestino rehabilitado como espacio de memoria donde se invita a artistas a secar las lágrimas con sus obras – véase una espléndida instalación sobre el « Gliptodonte », fabuloso dragón del tiempo, o una sala de cine que proyecta el pasado. El método, por tanto, aún se busca, pero ya afirma trazos decididos: planos fijos con duración mesurada (contada, incluso), a menudo vaciados (lo humano está no obstante bastante presente en este primer ensayo), y fijos (asombrados) en las paredes. Los Murales reúne inscripciones registradas en fachadas – las dejadas por la dictadura, en las que se escribía la rebelión contra ella: se enfrentan siempre en estos filmes, aunque siempre discretamente, las dos caras o usos de todo dispositivo, entre la tensión y lo que resiste. 17 Monumentos está compuesta de diecisiete planos fijos sobre diecisiete monumentos a minima (tres carteles, tres palabras: memoria, verdad, justicia), erigidos en diecisiete lugares donde otrora perduraran centros dictatoriales. El método llama a la diferencia por la repetición: los encuadres parecen engendrarse los unos a los otros, fatalmente similares, pero varían por ínfimos detalles (un punto de fuga este, que aligera ampliamente el campo, cuando otro es resueltamente cerrado, asfixiante; o bien en tal plano acaba por incrustarse un elemento que crea una fisura – un coche, una casita, véase un hombre). Ninguna mirada que no sea infinitesimal, que no pida une fuerte concentración a un espectador en que la atención se vuelve por otro lado flotante por el alargamiento del tiempo y la aparente tautología visual. Este es un aspecto que el resto de la obra sistematizará: jugar con la mirada solo en el seno de la duplicación de ella misma, inscribir la diferencia en el aplastante imperio de lo homogéneo – figuración tan elocuente como discreta de lo que significa toda resistencia (un extremo, un margen, un desbordamiento).

Tabula Rasa narra (sin palabras, como de costumbre) la destrucción de antiguas oficinas del poder, filmando durante mucho tiempo cables y bulldozers, yesos dispersos en el suelo o casquetes tirados en una habitación. Se trata del filme más explícito de Perel – el que apunta de forma más clara el lugar de su reflexión (el depósito granítico de la memoria, la historia como cantera urbana permanente) – y el que más se entrega a experimentaciones formales – el cineasta abandona en parte su metodismo de lo Propio para trabajar, esta vez, la gran distancia entre cada plano, variando considerablemente las proporciones y los tipos de movimiento (hasta el punto de permitirse panorámicas en esta cinematografía esencialmente formada por planos fijos). El conjunto concluye con una divertida alegoría de Legos – construcciones esquemáticas diseñadas como microcosmo de los edificios tan cúbicos y asfixiantes como los erigen los poderes. Tabula Rasa se mantiene como el filme más desconsolado y lúdico de toda su obra. Le seguirá el breve Las Aguas del Olvido, filme marítimo dedicado a las balizas que marcan, en el medio de la inmensidad oceánica, los lugares donde yacen aquellos que los infames « escuadrones de la muerte » de la dictadura tiraban desde sus aviones, con los pies y las manos atados. No hay parábola más bella del teorema de la memoria propia en Perel: algunos arrecifes extraviados en el contexto de un mar indiferente – a la memoria lo sólido, cuando la historia que transcurre no contiene más que líquido.

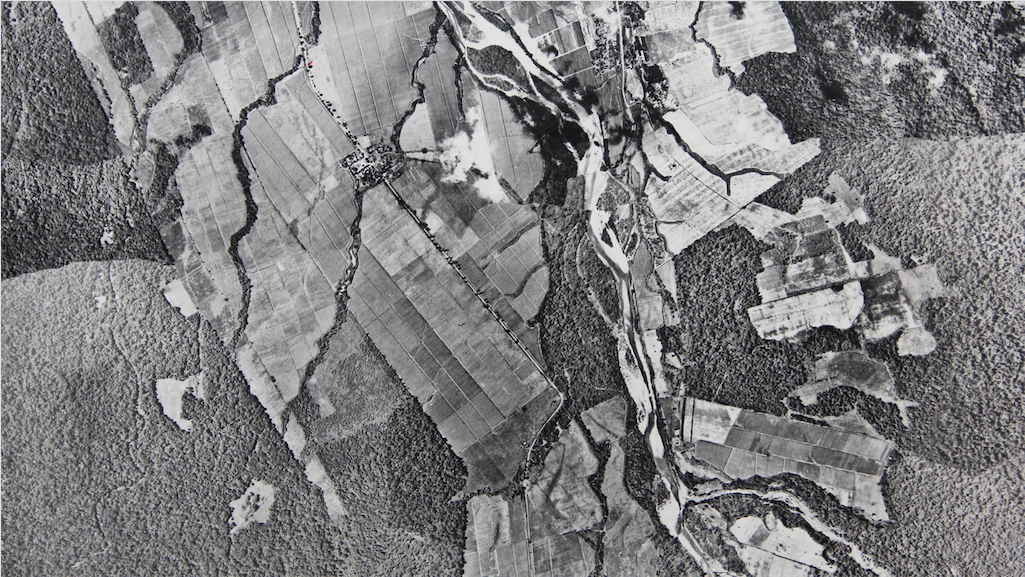

Después vino Toponimia, la película más reciente, resumen último en cuanto condensa y extrema todos los procedimientos antes experimentados, en cuanto a que expone aquí también el corazón de su investigación. Un decorado: cuatro pueblos casi desiertos, situados al pie de montañas donde, antaño, lucharon campesinos (opuestos no a la dictadura, sino al gobierno que le precedió). Estos pueblos se encuentran a no menos de cuarenta kilómetros el uno del otro y, según Perel, ignoran la existencia de sus hermanos. Los cuatro son el resultado sin embargo de una misma operación de pacificación social bajo el prisma de la planificación urbana. Antes que hacer uso de la bayoneta, el gobierno decidió realojar a los guerrilleros en zonas cerradas para ahogar su revuelta arquitectura mediante – encerrarles fuera, imponiéndoles un nuevo tapón espacial. De ahí cuatro pueblos rigurosamente idénticos, filmados unos tras otros con exactamente los mismo planos (mismas proporciones, y con una duración todos de quince segundos). Un prólogo expone antes de nada las singulares pruebas del delito: planos, maquetas, datos del catastro, algunas fotos – como si el verdadero archivo de los crímenes no fuesen las imágenes del poder o incluso los minutos de los interrogatorios y juicios llevados a cabo, sino, en vista de estos documentos bastante parlanchines, su cartografía íntima, su inscripción en el espacio, aún más peligrosa cuando se da aires de neutralidad. A este preámbulo esquemático (porque mediante esquemas, y orientando desde ese momento la percepción hacia todo lo que lo real contiene como tal) se suceden las cuatro partes dedicadas a ninguno de los pueblos, para aprehender la amplitud del reino de lo idéntico (y el pavor que designa), para dar forma, redoblándola, a la percepción sistemática en que el poder deja marca. Pero es precisamente en este juego de rédito visual que interfiere la posibilidad de una contestación, ya que la reiteración tenaz no puede más que desembocar en una serie de diferencias. Es, por ejemplo, de un pueblo al otro, la variedad de estatuas expuestas en su contra (aquí un busto de tipo neoclásico, allí otro erosionado, por allá otro de forma más modernista), o las desiguales evoluciones de colores y de vegetación, o las diferentes inscripciones en los muros – en fin, toda una paleta de posibles que dividen lo Propio, manifestando los puntos donde lo uniforme fracasa. Como si hiciese falta exasperar al sistema por dejar entreabiertas sus fallas. Para que trastabille y se desplome por haberse agotado en el infinito redespliegue de sí mismo.

Dos palabras designarían aquello que se articula claramente en Toponimia, y en menor medida a través de los otros filmes: isotopía y esquematismo. La primera indica la materia de la obra: la inscripción territorial y arquitectural del poder, inspeccionada, expuesta a la vez por su proliferación de lo idéntico. La segunda inspira el cuadro, el procedimiento: no ofrecer en bloque la mezcla del mundo, sino estratificarla por la mirada – el cuadro – para alcanzar su estructura, lo que ordena, para mostrar cómo este mismo mundo lo construyen los poderes. De ahí que varios filmes se abran, como Toponimia (título que enuncia todo el programa: figurar el reconocimiento, la regulación del espacio), sobre una serie de esquemas espaciales – si bien el propio cuadro nunca está lejos de convertirse en mapa (del catastro). La obra de Perel es entonces doblemente doble. Se acopla a un objeto dos veces dividido – la memoria, puesta sobre el doble signo de la ocultación a convocar y del constructo a relevar, y la materialidad de tal memoria (digamos su geolocalización y estratificación). Y fuerza una forma que se dialectiza sin pausa, porque trabajan contra ella misma: su primer objetivo es constituirse en método matemático, que en su rigor designaría el carácter implacable del sistema dictatorial (mismo anclaje, estético para Perel, policíaco para el poder); pero tiende al mismo tiempo a animar a la contestación del sistema por sí mismo – a modificarlo, modalizarlo, desviarlo mediante el distanciamiento interno. La rigidez formal de este trabajo no tiene nada de gratuito. No encuentra su sentido si no se entiende como calcomanía de una semejante rigidez tiránica; si Perel emplea una geometría aguda, es porque su forma está determinada – informada – por la materia que representa. Y si su obra está dotada de una verdadera potencia política, es que esta adecuación al terrorismo del Plano se prolonga en bifurcación propia a detener la máquina matemática. Indignar al sistema con el fin de que surja en sí mismo la subversión.

En esto residen las aportaciones de Perel. Por un lado, en haber llevado más lejos cualquier idea de forma metódica, tomando prestados sus modelos de los procedimientos científicos (del álgebra, de lo médico-legal). Por otro lado, por haber desplazado el lugar de la memoria. Varios son los filmes que excavan los testimonios de barbarie ancorándose en las acciones de los verdugos o los datos de la policía. Toda una multitud de torturadores demasiado humanos, que Perel reemplaza por estructuras anónimas y bloques de cemento en su momento organizados por los criminales. La piedra se convierte en el más elocuente de los archivos y el urbanismo pasa por un lapsus del Estado. Pensadores nos habían ya invitado a reubicar aquí nuestra mirada (Foucault, Virilio, Harvey). Cineastas, muy pocos; y Perel es la punta de la lanza. A esta doble aportación se añade una renovación de la más vieja de las cuestiones cinematográficas: ¿qué hay a ver en una imagen? ¿Qué somete ésta a la observación escrupulosa? El cineasta reformula así la cuestión: ¿qué llora un plano, qué memoria rezuma? Ahí está la verdadera relación con la evidente parentela de esta obra, la pareja Straub/Huillet. La filiación es clara, pero en algo más de lo que hoy pasa por asceta: solemos reducir el straubismo a una práctica fanática del plano fijo, a un amor delirante por la asfixia del cuadro y por la gravedad de la duración, pero la relación de Perel con los dos maestros no se resume en un mismo gusto por el desecamiento austero del plano. Se refiere a una reflexión compartida sobre la memoria incrustada en la piedra (y por tanto, tanto es así, sobre la naturaleza lacrimal de la memoria), y a una misma curiosidad por lo que rezuma la imagen cuando ha sido vaciada.

Vayamos a ese vacío y a lo que contiene o revela. Debieran enumerarse por esto las constantes del encuadramiento: una frontalidad casi automática; escalas de preferencia media, aunque variables; una composición geométricamente ordenada (múltiples líneas, horizontales o verticales, que cortan la pantalla, un relativo equilibrio de las partes en torno al punto de fuga); un estilo pretendidamente paisajista; una fuente sonora raramente in, a menudo sacada de los espacios vecinos pero no necesariamente contiguos; y por parte del contenido, un gusto por los espacios desafectados, desiertos urbanos poblados solo por coches que pasan a toda velocidad. Las características del cuadro no pueden sino subrayar su desertificación masiva. El hombre no aparece que muy rara vez, y bajo la condición de haber por tiempo adaptado el espacio propio a su efracción: en Toponimia, solo uno de los últimos planos muestra a un equipo de futbolistas driblando gozosamente juntos, después de que el filme haya realizado un repertorio con calma de las figuras de la ausencia – como si el hombre diese por negativo un poder que funciona para la inhumanidad. Pero se trata sobre todo de liquidar los elementos habituales de toda representación para hacer visible lo invisible (lo borrado): los cuerpos sepultados, los gritos incrustados en los muros, el sufrimiento del que se percibe huella en la grava – la tierra muda que habla. Lo que hay a ver, es lo que permanece pese a la nada, los crímenes vueltos éter, atmósfera. No hay otro contenido real de la imagen que el que no aparece, mientras se muestra sensible. El cuadro hecho corte espacial (lista del catastro) y temporal (ascenso del desastre). De ahí ese montaje tan métrico (duración de los planos lo más cronometrados posible) como matemático (juego sobre los añadidos, las multiplicaciones, los conjuntos): nada aparece en la imagen porque mucho pasa en ella – el tiempo (y lo que es más, un tiempo geológico).

Es por ello que esta obra aporta una nueva comprensión de la ruina. Nuestro tiempo, comenzamos a saberlo, oscila entre dos figuraciones de esto: por un lado un refrito vagamente benjaminiano de la ruina-ruina, fragmento romántico sobre el que el pensador melancólico se retira a meditar, indolente y sufridor, sobre la historia como vasta catástrofe (figura desde luego trillada y que no aporta más que una melosa contemplación desolada); por otro lado, una industria del ruin porn que liquida y recicla la devastación capitalista haciendo pasar por suave el evangelio de la modernización, triunfante en su recuperación por el espectáculo de lo que hasta ahora constituía su abrumadora apariencia (el desecho convertido en producto por excelencia). Perel escapa de esta antinomia. La ruina, en él, es sin grandeza, sin purpurina, sin significación. Es un hecho, un signo. Unos restos sin secreto. La piedra no se monumentaliza, documento puro, no hace sino vehicular una memoria que, ella también, se reduce al título, crudo en cuanto es brutal (la puesta a muerte, en toda su imbécil insensatez). El argumento de Tabula Rasa – la erosión de un lugar con carga histórica – podría haber sido materia de un espectáculo patético que dramatizase la destrucción del edificio y, así, la disipación del pasado. Perel lo filma con una contención confinada al rigor objetivo de la conclusión, sin codificar la acción.

Ahí reside quizá la mayor virtud de este cine, y es elevada: haber inventado un cine asimbólico, economizando toda metáfora o, más genéricamente todo injerto de sentido en las imágenes. Ninguna propuesta sostiene o señaliza la marcha de las piezas visuales, y el montaje se basa en un encadenamiento mecánico de los elementos del expediente sin entregarse a la más mínima conexión sobresignificante, sin usar la más mínima retórica. Cine sin figuras ni discursos. Incluso John Gianvito, en Whispering Wind and Profit Making, no llega a tal reducción drástica – aún siente la necesidad de que los letreros verbalicen en su lugar las masacres y pide a algunas espigas de trigo dobladas por el viento que le señalen un sentido inasible, siempre en exceso. Perel, por su parte, roza las cosas, las descodifica, les da lustro, barre el polvo significante. No hay nada a interpretar, solo hechos a los que dar forma (los de las formalidades judiciales). Debiéramos llamarla una « estética de lo forensic ».

Traducido del francés por Victor Paz, releído por Marielle Leroy.