Radu Jude (1/2)

Numéro deux

Entre 2021 et 2022, j’ai réalisé un entretien-fleuve avec Radu Jude pour la revue Répliques. Il venait de sortir Bad Luck Banging or Loony Porn. Nous y revenions sur l’entièreté de son œuvre. Entre-temps, Radu Jude a réalisé cinq longs-métrages et quelques courts. Alors qu’il est à l’honneur d’une rétrospective au Centre Georges Pompidou et au mk2 Bibliothèque, qu’il a inauguré une installation à la Film Gallery autour de Sleep#2, que Kontinental’25 et Dracula sortent coup sur coup, il m’a paru essentiel de rattraper le temps perdu. Cet entretien ne porte ainsi pas uniquement sur les deux films qui font l’actualité mais aussi sur Eight Postcards from Utopia (que Débordements a projeté au début de l’année à la Filmothèque du Quartier Latin) et Sleep#2, deux opus qui ne sont pas sortis en France.

Radu Jude est peu à peu devenu incontournable dans le paysage cinématographique contemporain parce qu’il est l’un des derniers modernistes. Ses expérimentations constantes à partir de régimes d’images divers rappellent inévitablement les avant-gardes dont il ne cesse de se réclamer. Plus particulièrement, sa réflexion sur les nouveaux médias (Tik Tok, l’intelligence artificielle) s’indexe à une perspective d’avant-garde, celle de réinventer son propre cinéma au gré de principes automatiques. Depuis quelques années, Jude porte son regard sur le contexte de production de ses films : à la production à petit budget mais plutôt traditionnelle de Dracula, s’oppose l’improvisation pirate de Kontinental’ 25. Car il rapporte toutes ces formes (le found footage, l’intelligence artificielle, Tik Tok) à sa propre dynamique de création en flux continu et en indépendance, avec cette obsession du cinéaste qui fait chaque film comme si c’était son premier [11][11] La deuxième partie de l’entretien est disponible ici..

Débordements : Quand nous avions réalisé notre premier entretien, lors de la sortie de Bad Luck Banging or Loony Porn, tu commençais à t’intéresser à Tik Tok comme forme de cinéma « vernaculaire ». Ta perception de la plateforme a-t-elle changé depuis ?

Radu Jude : Je peux déjà dire qu’au New York Film Festival, avec le critique et historien du cinéma Andrei Rus, on va présenter un montage de 40 minutes de vidéos Tiktok intitulé Little Poems in Prose pour parler de cette dimension cinématographique, du montage, et faire un rapprochement entre ces vidéos et le début du cinéma, en liaison aussi avec un certain type d’avant-gardes : le dadaïsme, le lettrisme un peu, les mouvements de type Fluxus, qui faisaient aussi des films très courts, un peu bêtes, volontairement bêtes. On dit Tik Tok mais ça peut être aussi parfois des reels sur Instagram, parfois sur les autres plateformes. Je pense que Tik Tok est devenu plus important.

Bien sûr, la plate-forme elle-même peut être utilisée et est malheureusement utilisée pour d’autres raisons comme par la désinformation et toutes les dictatures. La Russie utilise Tik Tok en Roumanie pour leur propagande dégueulasse. Il y a aussi dans les trends qui apparaissent une dimension toxique, comme sur chaque plateforme, comme avec chaque outil. Je me souviens d’un texte qui parlait de ce manque d’intimité dans la culture internet et ça commençait avec cette vidéo que je trouve tout à fait horrible du couple qui a été démasqué au concert de Coldplay. Tout le monde a commencé à commenter, à avoir une vision moralisatrice sur leur vie privée. Je trouvais ça dégueulasse. Mais c’est vrai qu’ils le méritent parce qu’ils vont voir un concert de Coldplay qui est le pire groupe au monde. Donc si tu vas voir Coldplay, tu mérites le pire (rires).

Mais après, on fait quoi ? On dit qu’Internet n’est pas une bonne chose à cause de ça ? Non ! On dit que chaque outil peut être regardé d’une façon différente. Mon opinion reste la même. Je trouve qu’il y a une énorme créativité qui se manifeste vraiment dans les clips de Tik Tok. Ce sont des zones anthropologiques ou géographiques ou sociologiques qui n’existent ni à la télévision, ni dans le cinéma officiel, ni d’ailleurs dans les documentaires qui s’intéressent à ces domaines. Beaucoup de Roumains vivent à l’étranger pour travailler alors ils communiquent avec leur famille par des vidéos. Ils ne sont pas des influenceurs Tik Tok : ce sont des vieilles femmes de la campagne roumaine, des gens qui travaillent sur les chantiers, beaucoup de gens comme ça ont des comptes Tik tok et font des vidéos. La majorité de la production est sans intérêt, comme dans tous les domaines. Je pense que le potentiel d’une telle plateforme est énorme. C’est comme l’alphabétisation, si tu veux, non ? Tout le monde commence à savoir écrire et lire. On ne devient pas tous Shakespeare, on ne devient pas tous Flaubert.

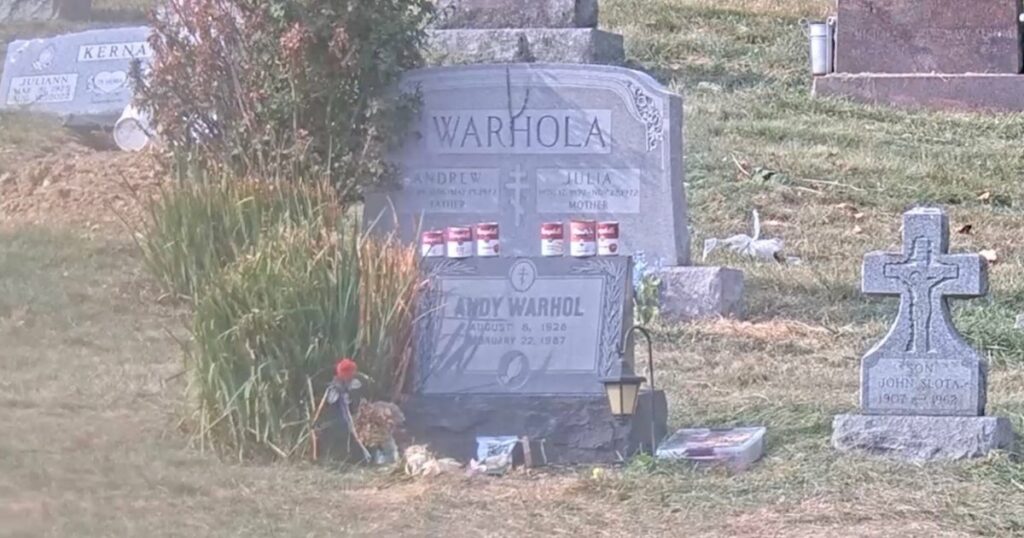

D. : Mais je voulais revenir sur ce rapport aux avant-gardes, en lien avec Little Poems in Prose qui va être projeté au New York Film Festival. J’ai vu aussi dans Eight Postcards et évidemment Sleep#2 un rapport avec Andy Warhol et le pop art, autour de cette question des ready-made, cette idée qui naît du dadaïsme et de Duchamp de l’objet impropre dans l’art officiel, disons. Utiliser ce type de matériaux, cela vient-il de ton attention à Andy Warhol et à Jean-Luc Godard, puisqu’il a aussi été beaucoup discuté comme un auteur plutôt néo dadaïste dans les années 60 ?

R. J. : Je pense que chaque film qui utilise des images pré-existantes fait une référence à Duchamp et à toute la philosophie qui a commencé avec Duchamp ou qui a commencé un peu avant avec le collage. Bon, ça, c’est déjà classicisé d’une certaine manière. J’ai l’impression qu’on ne doit même pas le mentionner pour le comprendre. Mais quand tu mentionnes quelqu’un comme Warhol, qui pour moi est très important – ou Godard d’une autre manière – ça peut faire une liaison avec Eight Postcards from Utopia dans la revendication de ce qu’en anglais on appelle dumb. Il y a une dimension bête dans l’avant-garde qui est bien sûr une bêtise voulue et recherchée. Quand Warhol peint une bouteille de Coca-Cola, ou quand il filme l’Empire State building pendant 8h, c’est un geste presque idiot. L’urinoir de Duchamp, ça n’est pas un geste smart. La plupart des gens, moi y compris, quand on rencontre les avant-gardes pour la première fois, la première réaction est de rejeter et de dire que ce sont des crétins. Mais dans ces gestes, il y a une philosophie. Wittgenstein disait qu’on doit prendre les blagues au sérieux d’un point de vue philosophique. Et ça existe aussi dans l’avant-garde, ça existe aussi dans Tik Tok, d’une certaine manière. J’ai trouvé une vidéo avec quelqu’un, dans un pauvre village roumain, qui commence à nager dans des flaques d’eau de cinq millimètres. Et il a mis la chanson de Titanic. Ce geste bête, c’est comme une performance d’avant-garde.

Quand on a fait Eight Postcards, Christian et moi, on a accepté que dans cette dimension stupide, dans ces matériaux, il y avait quelque chose d’intéressant. On nous a dit que ce n’était pas intéressant artistiquement. Or dans ces matériaux et dans le montage, on peut trouver des traces d’autre chose. D’ailleurs c’est un problème parce que dans la culture internet, certaines choses disparaissent.

D. : Pour revenir à Eigth Postcards, je souhaitais savoir comment s’était déroulée la collaboration avec Christian Ferencz-Platz.

R. J. : Christian est un brillant théoricien des images, un philosophe et un traducteur. C’est lui qui a traduit en roumain Walter Benjamin, Adorno, Kracauer ou Husserl. À un certain moment, il écrivait sur des films et c’est comme ça que j’ai commencé à le lire parce que c’était tout le temps très intéressant. Je ne suis pas tout le temps d’accord avec ce qu’il dit, mais il a une perspective très originale. Il a écrit quelque chose sur la phénoménologie de la publicité. J’avais cette idée de film sans savoir comment le structurer puis je l’ai appelé. Même si c’est un philosophe et un théoricien, il s’intéresse aux avant-gardes et à la création. On a commencé à s’envoyer des idées, et c’est lui qui a proposé de structurer le film en chapitres. Il voulait écrire un texte théorique, très bon d’ailleurs, qui commençait avec Marx et le fétichisme de la marchandise. Mais on l’a abandonné dans le montage final. C’était une vraie collaboration qui consiste à accepter que l’autre peut avoir d’autres idées que toi. Le film en est ressorti plus fort.

D. : C’est plutôt un théoricien de la pensée critique, si j’ai bien compris. Vous avez cependant tous les deux fait le choix de supprimer le discours théorique. Son apport philosophique a-t-il compté dans la création du film ?

R. J. : C’est une question assez difficile parce que je pense qu’on peut répondre par oui ou par non avec la même justesse. La théorie est très importante mais elle ne fait pas tout. Elle peut parfois bloquer un projet ou se montrer inutile. Tu peux être théoriquement juste mais la pratique, c’est autre chose. Les plus grands artistes étaient les plus grands théoriciens. Parfois un artiste, avec ses intuitions et avec ses talents, ses capacités et son travail peut obtenir ce qu’un théoricien peut seulement imaginer. C’est un peu deux façons différentes de penser et je pense que quand tu commences à faire les choses, la dimension théorique prend une autre forme dans la forme. Elle doit être digérée dans le produit final. Avec Christian, c’était très facile. Après les premiers jours de montage, on allait dans la même direction.

D. : Dans ce rapport entre la bêtise et les avant-gardes, il y a une part de provocation qui, chez toi, passe par la saturation. Eight Postcards est composé uniquement de publicités pendant 1h10, comme si on regardait une forme dégénérée de télévision. C’est le cas aussi dans Dracula avec cette accumulation de récits et d’images impures. Comment conçois-tu cette saturation ?

R. J. : Dans la modernité il y a deux directions, et moi je suis, comme on dit en anglais, greedy. Il y a une sécheresse, des œuvres de plus en plus squelettiques comme chez Bresson. Sleep #2 suit cette direction. Mais l’autre direction, que je trouve aussi moderne ou moderniste, c’est la saturation, comme chez Joyce. Ce n’est pas le Carré noir sur fond blanc, mais c’est tout d’un coup, énormément de choses qui sont mises ensemble et qui créent un autre paysage. D’une certaine manière, je pense que j’ai un goût pour les deux, comme quelqu’un peut manger de la nouvelle cuisine et après un hamburger à McDonald’s. Mais je ne veux surtout pas être au milieu. Je n’en suis pas capable. Godard disait dans les années 60 qu’il faut mettre tout ce qu’on aime dans un film. Godard suivait un peu les deux directions dans le même temps, et il a réussi. Faire un film de, je sais pas, 60 minutes ou 70 minutes, très simple, mais cette structure simple agglomère énormément de choses. Dans Eight Postcards, cela venait des matériaux humains qui étaient très hétérogènes, et on a découvert cette hétérogénéité. On ne voulait pas rejeter certaines choses seulement pour avoir une structure plus simple ou plus élégante. Si on cherchait un seul fil directeur, ça aurait trahi la nature des matériaux. Je pense même qu’on les a un peu trahis par nos choix. Et pour Dracula, c’était un peu autre chose, c’était le plaisir de la narration et le plaisir d’offrir ce type de plaisir au public. Mais aussi le plaisir de faire une connexion avec des formes de narration un peu obsolètes, comme la littérature d’avant Balzac, les œuvres de Rabelais ou de Diderot.

D. : J’avais évidemment une question sur Rabelais.

R. J. : Oui, c’est très très important pour moi. J’assimile ce filtre littéraire à un cinéma d’exploitation qu’on ne classe pas du tout dans l’avant-garde comme celui d’Ed Wood ou de Roger Corman. Les films ne sont pas bons, ce n’est pas Antonioni ou Eisenstein, mais je suis très heureux qu’ils existent. Roger Corman, c’est un réalisateur, un producteur qui m’intéresse beaucoup, pas forcément pour les films qu’il a fait mais pour une certaine perspective sur la production et sur la création de cinéma qu’on trouve dans un autre façon, chez quelqu’un comme Godard ou Orson Welles. J’ai d’ailleurs trouvé sur Internet un livre qui s’appelle Corman-Godard écrit par un chercheur qui fait cette liaison. C’était quelqu’un qui pensait les films en relation avec la production ou avec le financement. Parce que d’habitude les gens disent « Voilà, j’ai un projet de rêve donc je cherche tout l’argent que je peux trouver pour que mon rêve devienne réalité. » Mais tout d’un coup, tu peux découvrir que le désir pour Corman, c’était de dire « Voilà, j’ai un décor, un ou deux jours de plus. Pourquoi ne pas faire un film en deux jours ? » Et il a fait The Little shop of horrors comme ça. Dans le cas de Godard, Georges de Beauregard l’appelle, il lui demande de faire un film en deux semaines et il fait Made in USA. Corman a été important pour moi pour tourner Kontinental’25 et Dracula en même temps. J’ai pensé à refaire le geste de Monte Hellman quand il a fait son western écrit par Jack Nicholson qui s’appelle Ride in the Whirlwind. Corman lui a dit de faire un deuxième film avec les mêmes décors, costumes et chevaux. C’est comme ça que The Shooting est apparu. Il n’y a pas seulement la dimension théorique ou artistique qui importe. C’est important, mais la faisabilité est importante aussi. C’est pour ça que j’ai décidé de tourner Kontinental’25 sur iPhone. J’avais les comédiens, j’avais l’équipe, pourquoi pas faire un deuxième film en même temps ? Ma génération, dans la pauvreté de la Roumanie, a été beaucoup plus marquée par cette question, on s’est demandé toute notre jeunesse s’il nous serait possible de faire un film et de gagner un peu d’argent en faisant ce métier. Maintenant, si j’ai l’occasion de faire un film, j’essaie de la prendre. Chez les étudiants auxquels j’enseigne, je ne vois pas cette préoccupation. Ils n’ont pas ce problème. Quand je leur propose de faire un film sur leur week-end avec le matériel de l’école, ils me voient comme un crétin.

D. : Et j’ai vu que, au générique d’Eight Postcards, il y avait des publicités qui étaient trouvées en VHS, mais d’autres sur Youtube. Aviez-vous une idée assez précise des publicités que vous souhaitiez voir ? Comment le travail de recherches a-t-il été mené ?

R. J. : J’ai commencé à travailler comme assistant dans les années 2000 et j’ai commencé à travailler comme réalisateur en 2003. Donc il y a aussi une pub que j’ai réalisée dans ce montage. Je n’en ai pas beaucoup trouvé sur YouTube. L’avocat de la production nous a dit de mettre tous les matériaux sur Youtube en cas de procès pour prétendre qu’on avait trouvé les rushes sur Youtube. C’était un travail assez long pour la production. On a trouvé les archives dans des maisons de post-production qui ont conservé certaines archives, dans certaines agences de pub qui nous en ont donné et chez un collectionneur privé qui a trouvé certaines VHS de la télévision de l’époque dont il a extrait les publicités.

D. : Puisque toi-même, tu as réalisé beaucoup de publicités.

R. J. : En Roumanie, aujourd’hui un peu moins mais encore un peu, ces domaines ne sont pas séparés. Donc si tu es un comédien, tu joues au théâtre et au cinéma mais tu fais de la télévision, tu fais des pubs, tu apparais dans les clips musicaux. C’était impensable de vivre uniquement du cinéma dans les années 2000. Maintenant, je me débrouille un peu avec l’enseignement, avec les coproductions. J’ai fait de tout. J’ai fait assistant de toutes sortes. Après j’ai fait du soap opera, du téléshopping, j’ai tourné des clips musicaux, des pubs, des émissions télé, tout ce que je pouvais faire pour rester d’une certaine manière dans le cinéma. Pour les jeunes c’est la même chose maintenant. Il n’y a pas beaucoup de possibilités de travailler donc il y a des gens qui deviennent fonctionnaires à la télévision ou tout d’un coup ils changent de métier et deviennent agent immobilier ou des choses comme ça.

D. : La publicité est aussi un thème assez récurrent dans tes films. Déjà The Happiest Girl in the World prenait à bras le corps la question d’un tournage de publicité. Dans Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares, l’héroïne est à cheval entre le théâtre, l’histoire et puis l’objet de propagande, jusqu’à Dracula, où tu as ce côté un peu impropre de la création d’un film de genre…

R. J. : Oui, c’est des stratégies un peu différentes. Je dirais que dans La Fille la plus heureuse du monde et aussi dans N’attendez pas trop de la fin du monde, ça vient d’histoires réelles que je connais. Quand tu travailles beaucoup, comme j’ai travaillé pour toutes sortes de produits comme ça, ce qui est intéressant c’est que tu connais beaucoup de gens, tu fais beaucoup de rencontres. Mais je pense aussi que ces histoires sont très significatives sur la société ou sur la vie en Roumanie. La Fille la plus heureuse du monde, c’était seulement une anecdote que j’ai raconté à certains amis. J’ai tourné une petite pub avec une fille qui devait rire mais elle pleurait tout le temps parce que ses parents voulaient vendre sa voiture. Quelqu’un m’a dit de faire un film avec ça. C’est une idée qui raconte quelque chose sur notre société, sur la vie, sur les rapports humains, sur les rapports économiques…

D. : C’est quelque chose que tu inscris dans Eight Postcards puisque tu dédies presque cinq minutes aux campagnes de privatisation qui ont eu lieu après Ceausescu.

R. J. : Christian voulait garder toutes ces pubs qu’il trouvait assez importantes. C’est un peu malhonnête si tu veux, parce qu’on ne montre pas les espoirs réels et naïfs. À l’époque, tout le monde disait que la seule chance pour améliorer la vie en Roumanie, c’était une privatisation rapide de tous les secteurs de l’État, des usines. C’est une situation assez complexe qui maintenant s’est inversée. À l’époque, on pensait que tout privatiser créerait une effervescence économique qui allait amener une prospérité rapide. Ça ne s’est pas passé comme prévu. Après l’intégration dans l’Union européenne, ça a commencé à exploser économiquement, pas à cause de cette privatisation, mais à cause des millions de jeunes qui sont partis en Europe occidentale et qui ont envoyé de l’argent à leur famille restée en Roumanie. Maintenant, le discours s’est inversé, les gens disent qu’on a privatisé tout ce qui était bon dans la société socialiste et qu’on a tout détruit. C’est en partie vrai, mais toute cette industrie d’État ne fonctionnait pas et ne peut pas fonctionner dans une société mondialisée. Tu ne peux pas faire des voitures tout seul dans un petit pays. Tu as besoin de beaucoup de spécialistes de design, en mathématiques ou en informatique qui n’existent pas ici. Il y a une erreur dans le communisme qui est cette idée de tout faire soi-même. C’était peut-être vrai pour l’Union Soviétique de l’époque. Mais même pour eux, ça n’a pas marché jusqu’à la fin.

D. : Comment penses-tu le rapport au spectateur, forcément différent entre les années 2000 et aujourd’hui, et l’effet de décontextualisation vis-à-vis des matériaux originels ?

R. J. : Quand tu parles de décontextualisation, je comprends. C’est la condition de toute œuvre d’art. Si on lit une pièce de théâtre de la Grèce antique, qu’est-ce qu’on connaît sur le contexte ? Presque rien. Quand on regarde les peintures chrétiennes au Louvre, on ne pense pas à la dimension chrétienne. Quand Picasso ou Brancusi regardaient les arts africains, ils ne regardaient pas la dimension religieuse, mais seulement la dimension formelle ou une autre interprétation. Un anthropologue a le droit de dire qu’ils se trompent mais ils s’en fichent. C’est la même chose ici. Quelque chose qui me gêne avec les interviews sur ce film c’est que les gens veulent avoir des informations sur l’industrie de la publicité, et cetera. Mais c’est un autre film qu’on a fait avec leurs images ! Quand on regarde un collage de Braque où il y a des journaux, personne ne se demande quelle était l’histoire de la presse française à l’époque. On voulait créer un film avec des images publicitaires, bien sûr ça compte, mais pas beaucoup à mon avis. Dans Sleep#2, c’est bien sûr les images en streaming d’une caméra de surveillance. Ce que j’ai trouvé très beau, c’était cette dimension poétique que cette caméra de basse résolution peut créer. Les images sont assez mouvantes, parfois picturales, parfois impressionnistes, parfois même abstraites comme dans le dernier film d’Alexander Koberitze qui s’appelle Dry Leaf qui a été tourné avec un téléphone très vieux, donc l’image est presque impressionniste. J’ai construit ce film avec les morceaux glanés dans le flux continuel de cette caméra qui n’a pas la définition d’une caméra 4K. C’est comme pour Tik Tok, cette dimension cinématographique m’a passionnée.