Raoul Servais

La poésie animée

Dans le petit monde de l’animation, il n’est guère nécessaire de présenter la figure internationalement connue de Raoul Servais. Rappelons néanmoins que ce réalisateur belge autodidacte est l’auteur de nombreux films primés dans les festivals (notamment Harpya, Palme d’Or du court métrage du festival de Cannes en 1979, et Papillon de Nuit, Grand Prix du Festival d’Annecy en 1998). Il a en outre collaboré avec Henri Storck et Magritte, conçu plusieurs figures monumentales de la station de métro Houba-Brugman à Bruxelles, et est le fondateur du premier enseignement officiel du cinéma d’animation en Europe au sein de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Gand (KASK).

Son cinéma se caractérise par la volonté de trouver la forme adéquate au sens, quitte à inventer des procédés comme la “servaisgraphie”, mêlant prise de vue réelle de mimes et de danseurs et animation. Ses études d’art suivies à l’Académie de Gand, son travail avec Magritte et sa sensibilité à la couleur (il raconte en plaisantant que « Le Saint-Esprit chromatique est tombé sur [lui] ») font de chacun de ses films des œuvres d’art pleines de sensibilité et d’humour. Son dernier long métrage, Taxandria, réalisé, entre autres, en collaboration avec le dessinateur de bandes dessinées François Schuitten, offre un univers étrange où règne la dictature du présent.

Travailleur infatigable, il mène de front la promotion du cinéma d’animation et la réalisation de ses propres travaux cinématographiques…. et prend encore le temps d’accorder des entretiens !

Débordements : La première fois que l’on regarde vos films, on est touché par leur poésie. La larme du cheval de manège grâce à laquelle le musicien de La fausse Note peut enfin jouer de l’orgue, le flûtiste de Sirène qui unit son ombre à la silhouette de la sirène dessinée à la craie sur le sol après que la police a constaté l’accident dont elle a été victime, et même le jeu de mots dans Pegasus où le fer à cheval, censé porter bonheur, va vite être oublié au profit du cheval de fer, cause de tous les malheurs, sont juste quelques exemples. Vous avez dit, dans une interview, que vous teniez un « cahier de rêves » et que la peinture vous inspirait parfois directement. On peut voir l’influence de Magritte et de Permeke , par exemple…

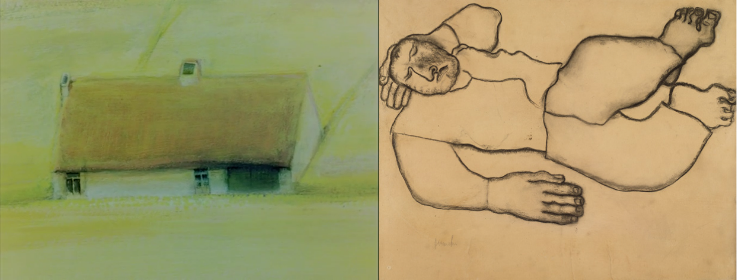

Raoul Servais : Il faudrait plutôt parler de l’influence de l’expressionnisme flamand des années 20 et 30 dont faisait partie Permeke. Pour Pegasus, je ne me suis pas exclusivement inspiré de sa peinture, mais des artistes de ce courant, comme Frits Van den Berghe ou Gustave de Smet. Puisque je racontais une histoire qui se déroulait dans la campagne flamande, je voulais, de façon intentionnelle, profiter de ce style préexistant. En revanche, dans d’autres films, je me suis inspiré peut-être sans le vouloir de Magritte.

D : Par exemple, dans Taxandria, le lit déchiré…

R.S. : Oui, c’est ce que je me suis dit après l’avoir fait. Car, vous le savez, j’ai travaillé avec Magritte.

D : Vous peignez aussi vous-même.

R.S. : Il y a déjà quelques temps que je n’ai plus peint. Je dessine plutôt pour mes films. Pour l’instant je prépare des story-boards pour plusieurs films que j’espère réaliser un jour.

D : Les idées de création vous arrivent-elles par d’autres biais que les rêves et la peinture ?

R.S. : Oui, bien sûr : l’actualité peut m’influencer. Le cas typique est Opération X70, qui s’est fait pendant la guerre du Vietnam. C’était ma façon de protester, de montrer mon horreur de cette guerre tout à fait inutile et qui a causé tant de morts aussi bien du côté vietnamien que du côté américain. On a sacrifié des milliers de vies pour rien du tout !

D : Pourtant il y a beaucoup d’humour aussi dans ce film.

R.S. : J’ai ironisé un petit peu…

D : Il y a beaucoup d’humour d’ailleurs dans l’ensemble de votre travail, ce qui contribue aussi au caractère poétique. Cet humour est-il là pour contrebalancer la tristesse du propos, ou est-ce une forme de retenue ?

R.S. : Je ne sais pas pourquoi, c’est spontanément ma manière de m’exprimer.

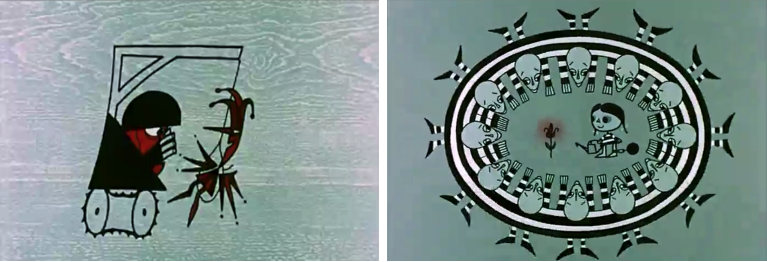

D : Ce ne sont jamais des gags gratuits. Ainsi dans Chromophobia, lorsque les soldats sautent en parachute sur la ville, leurs parachutes retombent en couvrant les dômes de la ville d’une tenture noire de deuil, alors que les cloches sonnent le glas. Chaque fois, les gags servent votre propos et contribuent à l’efficacité de la forme courte de vos films. À quels moments du processus créatif arrivent ces éléments ?

R.S. : Ce n’est pas facile d’expliquer le processus de création…Tout d’abord, quelque chose me gêne, me torture, je dirais presque « me hante », et je ressens, d’une certaine façon, le besoin de l’extérioriser. Alors, souvent, la nuit pendant mes heures d’insomnie, je pense à une histoire et j’ai l’impression que voilà, mon film existe, qu’il est déjà prêt. Mais le lendemain matin, quand je suis plus frais et dispos et que je commence à faire le bilan, je me dis que ce n’est pas encore un film : les idées sont disparates. La première étape est facile, c’est l’inspiration, je ne dois faire aucun effort, tout vient comme cela. La deuxième étape est celle de la transpiration : il faut que je noue dans une logique cinématographique tous ces éléments que j’avais créés si facilement. Le travail se fait alors au niveau du story-board : j’invente des liens pour que tous ces fragments s’assemblent avec cohésion. Je travaille très longtemps sur le story-board : je remplace des plans, j’en ajoute d’autres, je change l’ordre… jusqu’à ce que je trouve une construction valable.

D : Vous travaillez à partir de l’image ou vous rédigez un scénario ?

R.S. : Je travaille avec l’image, parce que, voyez-vous, quand j’écris quelque chose, ce n’est pas parce que j’en ai besoin pour la confection du film mais parce que je veux obtenir une aide et qu’il me faut au moins un synopsis. C’est donc plutôt pour des raisons utilitaires.

D : À quel moment envisagez-vous la question de la technique ? Chacun de vos films a son style et sa technique.

R.S. : Je change effectivement de technique et de style. Cela se fait très rapidement, au moment où je dessine l’histoire : je vois des images et, à ce moment-là, je me dis parfois que mes capacités graphiques ne correspondent pas au message que je veux exprimer. Je me demande si je peux faire appel à d’autres créateurs. Cela ne me pose aucun problème d’ego : je leur demande s’ils veulent bien faire des dessins, des arrière-plans , etc… et même des personnages, parce que je trouve que leur style s’adapte mieux au dessin que je veux exprimer. Dans mes premiers films, comme Lumières du Port, La fausse Note ou Chromophobia, c’étaient surtout mes dessins qui prévalaient. Mais ensuite, j’ai fait appel à d’autres talents, comme Paul Van Gyseghem, Norbert Deseyn ou Willy Verschelde, parce qu’il correspondaient mieux au projet. Je me suis aussi inspiré des expressionnistes flamands, n’est-ce pas, et bien sûr de Paul Delvaux pour l’hommage que je lui ai rendu dans Papillon de Nuit.

D : Le son est également très important dans vos films. Il est fondé sur des oppositions qui caractérisent les personnages. Il y a aussi des musiques toujours mélancoliques et le son des chaussures, par exemple, est très important : le bruit des semelles sur les sols différents, le crissement du cuir. À quel moment envisagez-vous les sons ?

R.S. : Au début de ma carrière, je ne disposais pas de grands moyens financiers : j’étais l’homme-orchestre des bruitages, je les fabriquais et les animais. J’ai donc eu rapidement une expérience de la sonorisation. En revanche, je ne composais pas la musique. J’imaginais la musique dans ma tête mais je ne sais pas écrire la musique, je devais donc faire appel à un musicien qui me présentait sa maquette. Je me disais que cela ne correspondait pas du tout à ce que j’imaginais….mais finalement c’était bien meilleur ! Plus tard, j’ai délégué le travail à des spécialistes de la sonorisation qui travaillaient avec beaucoup plus de moyens et de talent que moi.

D : Vous abordez souvent la question de l’informatique dans l’art de l’animation. Certains enseignants d’expression plastique ont regretté, lors de l’arrivée de l’informatique dans les écoles d’art, que les étudiants aient été si fascinés par cet outil. Selon eux, ils se soumettaient à la technique au lieu de s’exprimer plus librement sur le papier. Pensez-vous que cet outil soit un frein à la créativité ?

R.S. : Non, l’informatique ne freine certainement pas la créativité, au contraire. Bien sûr, il faut au départ du talent car sans talent on ne fera jamais un chef-d’œuvre. Il en est ainsi pour tous les moyens d’exécution. L’informatique présente l’avantage de réaliser davantage d’effets spéciaux, de pouvoir travailler chez soi avec peu de matériel et pour beaucoup moins cher. Autrefois, pour un banc-titre et une caméra, il fallait compter entre 35 000 et 40 000 euros. Maintenant, avec un ordinateur qui ne coûte pas trop cher, on peut faire la même chose. Le résultat est aussi plus précis, plus net. Mais il est difficile, quand on a toujours travaillé avec des techniques traditionnelles, de se recycler dans ce domaine. Personnellement, je me sens incapable ou trop vieux pour me recycler. C’est la révolution technologique qui m’a dépassé. Mais je fais appel à des gens qui peuvent m’aider dans ce genre de travail. Ceci dit, c’est assez frustrant car quand la personne me dit que l’exécution sera trop longue ou que cela coûtera trop cher, je suis obligé de la croire sur parole ! Alors que jadis, je contrôlais toutes les parties de la fabrication parce que je savais tout faire moi-même.

Ce qui me manque également, quand j’entre dans un studio d’animation, ce sont les odeurs. Autrefois, on sentait la peinture, le celluloïd, on touchait la pellicule. Sentir la pellicule du 35mm entre les doigts, c’était un plaisir purement sentimental !

D : Il y a un plaisir à mettre en œuvre la matière ?

R.S. : Oui. Mais j’admire les gens qui peuvent dessiner sur un écran d’ordinateur. Je ne pourrais pas le faire car j’ai besoin de papier, de crayons, de pinceaux. Pourtant, on peut, par ordinateur, imiter le pastel, la peinture à l’huile, c’est incroyable !

D : J’aimerais aborder maintenant la vision du monde qui apparaît dans votre travail : on y est toujours face à un monde totalitaire. Vous soulignez l’uniformité des soldats transformés en machine de guerre dans Chromophobia, le monde dominé par la publicité et l’argent dans La fausse Note ou To speak or not to speak. Les grands médias sont également très critiqués. Dans tous vos films, la frontière est floue entre la machine et le vivant, les hommes sont réifiés et les objets personnifiés.

R.S. : L’origine de tout cela est mon passé. Je suis originaire d’une famille relativement aisée, de la bourgeoisie. Avec la guerre, tout a brutalement changé : nous sommes passés de l’aisance à la plus grande pauvreté. Je me suis donc senti plus proche du pauvre, de l’exclu, de l’ouvrier, parce que je me suis retrouvé dans la même situation financière. Cette grande pauvreté était la conséquence de l’invasion nazie, ce qui a fait de moi un antifasciste farouche. J’avais douze ans quand la guerre a commencé, cela m’a fait passer directement à l’âge adulte. J’ai donc manqué cette période intermédiaire qu’est l’adolescence : j’ai dû accepter la captivité de mon père et la pauvreté de ma mère. J’ai failli être arrêté par la Gestapo, beaucoup de membres de ma famille ont été arrêtés. Tout cela a provoqué chez moi la peur de toute forme de totalitarisme. Tous ces faits m’ont entraîné à avoir une conception de gauche. Issu d’une famille bourgeoise, il ne semblait pas normal de suivre des cours de dialectique matérialiste comme je le faisais !

Je dois ajouter que mon expérience de l’extrême droite se complète de l’expérience des dictatures d’extrême gauche, si on peut l’appeler d’extrême gauche… Car j’ai beaucoup voyagé dans les pays dits communistes : hormis la Mongolie, l’Albanie et le Vietnam, je les ai tous visités, et j’ai constaté que là également le soi-disant socialisme était de la dictature.

D : Il y a aussi beaucoup d’allusions à la mythologie et à la religion chrétienne, qui sont mises sur le même plan. Vous donnez également quelques coups de griffes à l’Eglise, indifférente aux sorts des malheureux, et même du côté de la violence militaire.

R.S. : Oui, je respecte beaucoup les gens qui croient en Dieu et je pense qu’il faut certainement les protéger, mais je n’ai aucune sympathie pour la hiérarchie cléricale.

D : Vous les croquez de manière très drôle.

R.S. : Oui… mais ils ont prouvé qu’il pouvaient être très dangereux, dans le cours des âges.

D : Pensez-vous que l’artiste puisse contribuer à améliorer le monde ou qu’il ne peut que le critiquer ?

R.S. : Il peut très modestement mettre une goutte d’eau dans l’océan. J’ai eu cette impression lorsque je faisais une série de conférences dans les universités américaines, il y a bien longtemps. J’avais fait Opération X70 durant la guerre du Vietnam, les étudiants commençaient à protester contre cette guerre stupide et mon film a été très bien accueilli et aiguillonnait encore plus le rejet de cette guerre.

D : Les images du film renvoient à d’autres images : les corps saisis par le « gaz mystique » font penser à ceux découverts dans les camps nazis et à ceux d’Hiroshima. Il y a une sorte de télescopage des temps dans les images de ce film.

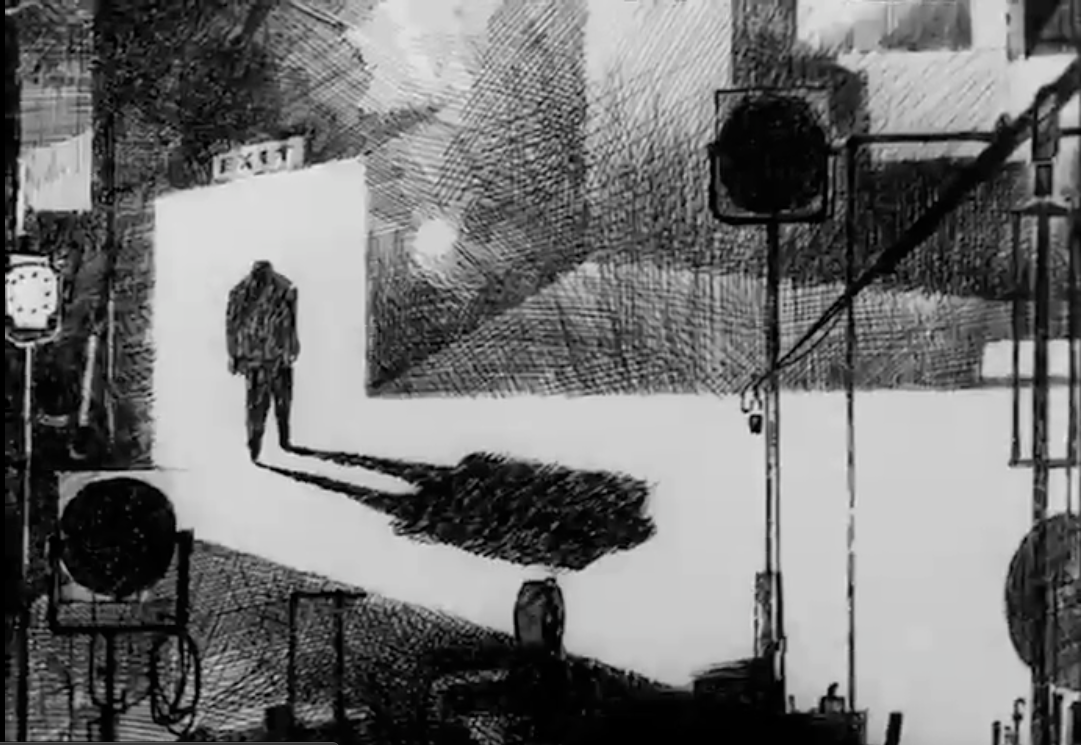

R.S. : Pour ce film-là, c’est Marc Ampe qui a fait les eaux-fortes.

D : Elles sont très belles !

R.S. : C’est un de mes anciens élèves, qui est décédé très jeune. Il avait un talent incroyable, dont il n’était pas franchement persuadé, il est ensuite devenu brocanteur ! À ma demande de représenter des rues en perspective, il dessinait directement avec le burin sur la plaque de métal sans passer par le dessin préparatoire et avec un aisance incroyable ! Je n’aurais jamais pu faire cela ! Il faudrait donc l’ajouter à la liste des gens auxquels j’ai fait appel parce que je trouvais que leur dessin était plus proche de ce que je voulais exprimer que mes propres possibilités graphiques.

D : Dans ces eaux-fortes, le trait tremblé rend très bien la fragilité du monde et de l’être dans lequel reste encore, peut-être, un peu de vie. Il donne à l’image fixe une sorte de mouvement.

Par ailleurs, il y a dans votre travail, semble-t-il, un propos politique sur la Belgique. Bruxelles est présente dans Opération X70. Thyl Ulenspiegel, figure belge de la résistance flamande face à l’occupation espagnole, glisse sur un faisceau de lumière et sauve le pays dans Chromophobia. Les rois Philipus règnent sur Taxandria, qui est d’ailleurs le nom d’une ancienne province belgique lors de l’occupation romaine.

R.S. : Oui, c’était une des provinces romaines du nord de la Belgique.

D : Est-ce que Taxandria est un film sur la Belgique ?

R.S. : Oui, on peut le considérer comme cela.

D : La carte de Taxandria est celle de la Belgique…

R.S. : Ça y ressemble…

D : Ça y ressemble vraiment beaucoup ! Taxandria serait donc un film sur une Belgique figée ?

R.S. : Ce serait une Belgique complètement tordue… comment trouver le mot juste… devenue dictatoriale. C’est une dictature folle car dans ce pays de Taxandria, la notion du temps doit disparaître : les dictateurs estiment que les animaux sont plus heureux que les hommes car ils ne pensent jamais au passé ni n’anticipent l’avenir, donc leur mort. Ils ne ressentent ni nostalgie ni crainte. C’est la dictature du présent éternel.

D : Vous aviez dit dans une interview : « je suis flamand mais je suis aussi belge » : être flamand et être belge, est-ce antinomique ?

R.S. : Non, l’un n’exclut pas l’autre. Mais actuellement, il y a ce grand mouvement de séparatisme en Flandres auquel je ne veux pas participer. Car quand je vais en Wallonie, je ne me sens pas dans un pays étranger, alors que quand je vais en Hollande, alors qu’on parle quasiment la même langue qu’en Flandres, je me sens dans un pays étranger. Je me sens donc plus proche mentalement des Wallons que des Néerlandais. Il n’y a donc pas que la langue, il y a aussi l’esprit des Wallons et des Flamands qui sont très très proches. C’est là l’esprit belge.

D : Vous disiez aussi, dans cette interview, que les Wallons et les Flamands ont connu les mêmes périodes d’occupation militaire, les mêmes difficultés, les mêmes champs de bataille et que la Belgique avait souvent été convoitée par ses voisins. Pensez-vous qu’une fois l’ennemi extérieur repoussé, les Belges se demandent ce qu’ils font ensemble ?

R.S. : Cette idée de divergence entre ces deux parties de la Belgique a plutôt été créée par les politiciens. Pour le moment, la Flandre est plus riche que la Wallonie, qui connaît de très grands problèmes, et une partie de l’argent des Flamands passe en Wallonie afin d’aider les Wallons. C’est un phénomène qui s’est produit aussi en Yougoslavie, par exemple : la Slovénie devait aider la Macédoine. Mais je crois qu’en Belgique, c’est une situation provisoire, l’inverse peut se produire : il peut y avoir une grande crise économique et les situations peuvent s’inverser.

D : Avez-vous des projets de films en cours ?

R.S. : J’ai un premier projet de série de quatre films de 26 minutes, un autre de 10 minutes, et un de 3 minutes : tous ont pour point commun la Première Guerre Mondiale. J’ai été très marqué par cette guerre dès ma prime jeunesse et j’ai beaucoup lu à ce sujet. De plus, j’ai été sollicité pour travailler sur ce thème car nous allons bientôt fêter le centenaire de la Grande Guerre. Tous ont également pour thème la vie des soldats dans les tranchées. La série traite des phénomènes paranormaux qui se sont déroulés pendant la Grande Guerre. Le projet de 10 minutes est un projet français, il fait partie d’un long métrage réalisé par 11 réalisateurs différents. 11 car l’armistice a été signé le 11/11 à 11 heures.

D : J’aurais une dernière question. Beaucoup de jeunes gens envisagent de travailler dans le cinéma d’animation, quels conseils donneriez-vous à un étudiant en cinéma d’animation ?

R.S. : Il faut de la suite dans les idées, de la patience, du courage et de l’idéalisme ! Personnellement, j’ai connu le luxe de pouvoir refuser de faire des films « alimentaires » car j’étais, par ailleurs, enseignant. Mais nombre de jeunes aimeraient faire des films d’auteurs et sont contraints de faire du « commercial » car le film d’auteur ne rapporte pas grand-chose, et parfois même rien du tout. Dans certains pays, comme le Canada, avec l’Office National du Film, ou les pays d’Europe de l’Est au temps du communisme, il est ou était possible à un artiste de travailler. En Flandre, on peut faire financer son projet jusqu’à parfois la moitié des investissements, puis il faut solliciter les chaînes de télévision. Parfois un producteur est prêt à prendre le risque, ou alors le réalisateur finance également en ne se payant pas… En revanche, les films publicitaires sont très bien payés. J’ai fait trois ou quatre films publicitaires, dont un pour Danone, qui m’ont intéressé et qui ont été merveilleusement payés… et rapidement exécutés, grâce à l’aide importante de Rudy Turcovic. Rudy sera d’ailleurs mon proche collaborateur, le layout-man, pour tous les films sur la Première Guerre Mondiale. Donc, pour faire de l’animation, il faut de la ténacité, de l’abnégation et de l’idéalisme !

Images (extraites, sauf indication contraire, des films de Raoul Servais) : Goldframe (1969) / Pegasus (1973) et Lieggende boer, Constant Permeke (1928) / Papillon de nuit (1998) et Solitude, Paul Delvaux (1956) Chromophobia (1966) / Opération X70 (1971) / Harpya (1979) / Papillon de nuit.