Scènes de cri (2)

Cruautés du théâtre

Entre 1968 et 1970, Brian De Palma réalise à New York trois longs-métrages nourris par les expériences contestataires alors en cours. Les combats politiques s’y croisent et s’y répondent, depuis l’engagement contre la guerre du Vietnam jusqu’à l’affirmation d’un pouvoir noir, en passant par la remise en cause du rapport Warren sur l’assassinat de John F. Kennedy. Si rupture il y a avec les précédents essais du cinéaste (deux longs : The Wedding party et Murder a la mod, ainsi que quelques courts, dont The Responsive eye), c’est bien sur ce plan. Greetings, Dionysus in ’69 et Hi, mom ! sont traversés par l’époque et ses images, ses discours, ses gestes – par toute une radicalité qui, si elle peut virer à l’obsession, et n’est jamais exempte d’une violence non-politique, vibre encore de l’espoir d’une rupture salutaire. De Palma n’en oublie cependant pas son goût pour les expérimentations narratives et formelles, empruntant, notamment à Jean-Luc Godard, ou réactivant tout un répertoire d’effets au croisement du burlesque et du « modernisme » – accéléré, jump-cut, faux-raccord, défilement saccadé, citation, découpage en saynètes, etc.

Paradoxalement, c’est sans doute cela qui, apposant le sceau d’une époque désormais révolue, vaut à ces films de ne pas être figés dans l’ambre de l’histoire, tels les vestiges d’une cause perdue ou inutile. Les effets font encore effet, diffractant souvent avec humour un matériau rendu définitivement irréconciliable avec les exigences du militantantisme dans sa forme élémentaire – soit la transmission efficace d’un message en vue d’une prise de conscience. De Palma n’a jamais plié un film à une cause, pas plus d’ailleurs qu’il n’a pensé le cinéma en tant que pratique et moyen authentiquement révolutionnaire, au contraire par exemple d’Edouard de Laurot, qui à la même époque, et sur des questions parfois proches, réalisait Black America / Silent Revolution et Listen, America ![11][11] Voir par exemple “La Composition comme Praxis de la Révolution : Le Tiers-Monde et les U.S.A.” publié en 1971 dans le vol. IV, n° 3 de la revue Cinéaste.. Son projet est avant tout réflexif et critique. L’analyse des puissances du cinéma, et du spectacle à travers lui, par le cinéma lui-même, s’accompagne d’un certain scepticisme, voire pessimisme. C’est là, entre l’attrait de l’image et le vertige de sa fabrication, que De Palma fait crier ses films. Bien que souvent ignoré, Dionysus in ’69 est de ce point de vue décisif pour De Palma.

En 1968, Richard Schechner adapte avec The Performance Group, dont il est le fondateur et le directeur artistique, les Bacchantes d’Euripide. L’histoire, pour la résumer en peu de mots, est la suivante : retournant dans sa ville natale de Thèbes sous les traits d’un simple mortel, Dionysos est confronté à l’hostilité de sa famille, et tout particulièrement à celle de Penthée, qui refuse de voir en lui un dieu. Courroucé, il déchaîne les ardeurs féminines, provoquant dans les forêts alentour des orgies en son honneur. Penthée essaie alors, soucieux du respect des lois, de mettre un terme à ces pratiques. Mais, manipulé par Dionysos, il finit déchiqueté par les bacchantes, sa propre mère, Agavé, faisant partie de la meute. Ainsi triomphe le dieu, et avec lui la violence du désir.

Produite au « Performing Garage » de New York, la pièce, intitulée Dionysus in ’69, est mise en scène selon les principes du « théâtre environnemental » que Schechner développe à la fin des années 1960, et qu’il formalisera au fil de nombreux articles[22][22] Voir Richard Schechner, Performance. Expérimentation et théorie du théâtre aux USA, Editions théâtrales, Paris, 2008.. A la suite notamment du Living Theatre, le spectacle est d’abord conçu comme une occasion de faire fluctuer, jusqu’à l’indistinction, les lignes de partage traditionnelles entre la scène, les coulisses et la salle. Il s’agit d’interpeller, de faire participer, en somme d’intégrer le spectateur à l’action théâtrale, qui se veut de manière ultime action politique. S’agissant de Dionysus in ’69, le théâtre n’est ainsi qu’un moment, et un moyen, dans un processus de libération qui vise à l’occupation revendicative de l’espace public. La pièce ne s’achève pas, elle se poursuit en se dissolvant dans la rue, lorsque le rideau métallique du hangar est levé et qu’elle devient manifestation improvisée. Comme l’écrit Schechner, le théâtre environnemental a pour objectif « la transformation d’un évènement esthétique en évènement social – soit un déplacement d’attention de l’art illusionniste vers la production d’une solidarité potentielle ou actuelle entre les personnes présentes dans le théâtre, qu’il s’agisse des acteurs ou des spectateurs. »[33][33] Cité sur la page Wikipedia de la pièce. Notre traduction.

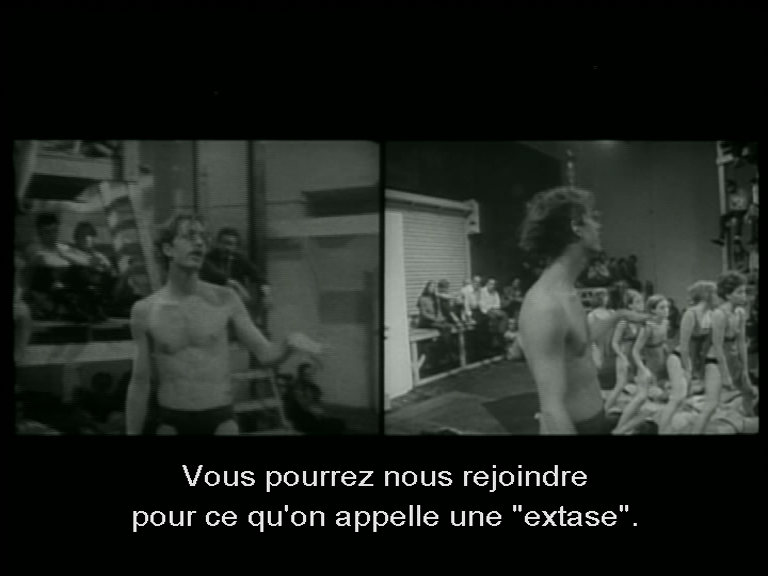

Parmi les techniques utilisées par le Performance group afin de créer un « environnement », retenons-en trois : le trouble dans le rapport acteur / personnage ; l’extension potentiellement illimitée de la scène ; la production des conditions formelles d’un partage de l’espace de jeu. Chez Euripide, Dionysos doit être reconnu par-delà son apparence – il faut croire en lui et s’abandonner à ses pouvoirs. Dans la performance, cela se traduit par la manière dont William Finley, s’adressant au public ou aux autres personnages, se présente à la fois comme Dionysos et comme… William Finley. Ce faisant, il désigne aussi Penthée par le nom de celui qui l’incarne, William Shephard, ou par son diminutif, Bill. La question de la croyance, si elle concerne encore les personnages, est avant tout posée aux spectateurs dans leur relation à la fiction. Deuxième point, nous l’avons déjà évoqué : la performance ne se termine pas, mais se poursuit dans la rue. Avant cela, l’espace théâtral aura été en partie décloisonné, les acteurs circulant et jouant parmi le public. Les interactions acteurs – spectateurs ne sont pourtant pas sans conditions – et c’est là le troisième aspect. La performance ménage des moments particuliers de co-création intensifs – des « extases ».

Si le spectateur est invité à abandonner le confort de sa position « bourgeoise », l’espace-temps construit pour son expression est néanmoins ambigu. Disposé autour d’une « scène », assis à terre ou sur de sommaires échafaudages en bois que les acteurs utilisent eux-mêmes comme terrain de jeu, il est parfois interpellé verbalement – à titre individuel ou collectif. Surtout, il est convié, en trois occasions ritualisées, à danser, chanter, « faire ce qu’il veut ». Dionysos s’empare alors de l’assemblée, et les corps, plus ou moins dénudés, s’entrelacent bientôt sans distinction. Lorsque la parole revient, cependant, le spectateur n’a guère d’autre choix que de reprendre sa place (c’est-à-dire se rhabiller en se demandant peut-être ce qu’il vient de faire et pourquoi ça s’arrête soudain…). La performance vient fatalement buter contre le discours (quand bien même celui-ci serait partiellement improvisé), et la nécessité de sa propre poursuite.

C’est là que l’incantation et le cri, ou plus généralement l’émission de sons inarticulés, se mêlent, fonctionnant comme moyen de transition et de communion. Accouchement, orgie, ou meurtre de Penthée, toute une débauche vocale s’élève, rythme ou éclat, de la multitude jusqu’à ne plus former parfois qu’un hurlement. Ces manifestations d’une force fantasmée comme incontrôlable et primitive s’agencent selon trois dynamiques : du point de vue des acteurs, elles expriment une situation fictionnelle de plaisir ou de douleur en même temps qu’elles composent le bain sonore permettant à tous de se retrouver sur scène ; pour les spectateurs, elles témoignent d’une expérience vécue jusque dans la chair, constituant ainsi les signes les plus évidents d’une « libération ». Si, avant le lever de rideau final, cette libération reste circonscrite, il est en même temps évident que la performance construit une gradation vers le pulsionnel, le primal[44][44] A partir de 1967, Arthur Janov met en place la “thérapie primale”, qu’il théorisera dans un livre publié en 1970, Le Cri primal. Le travail de Schechner n’est pas sans écho avec ce que peut pratiquer et écrire le psychothérapeute : “Tout homme est une entité psychophysique et je crois que toute approche qui divise cette unité est vouée à l’échec. […] Pour redevenir entier, il est nécessaire de ressentir et de reconnaître le clivage et de crier la connexion qui rendra son unité à l’individu. Plus le clivage est ressenti intensément, plus l’expérience de réunification est intense et essentielle.” Puis, plus loin : “Le cri est à la fois un cri de souffrance et un cri de libération par lequel le système de défenses du patient s’ouvre de façon dramatique. Il provient de la pression créée par le fait que le moi réel a été retenu prisonnier, parfois pendant des dizaines d’années. C’est en grande partie un acte involontaire. Ce cri est ressenti dans le corps tout entier. Beaucoup le décrivent comme un éclair fracassant qui semble briser toutes les défenses inconscientes du corps.” Arthur Janov, Le Cri primal, pp. 57-58 et pp. 133-134, Flammarion, Paris, 1975. A noter, pour mesurer la popularité d’une telle conception à cette période, et esquisser un rapprochement avec ce que nous écrivions à propos des Beatles dans “Vers la crise“, que John Lennon a suivi la thérapie de Janov, et s’en est inspiré pour certaines chansons composées en solo, comme Mother.. Lorsque bacchantes et spectateurs se ruent à la fin sur Penthée, il n’y a plus ni percussions, ni flûtes, comme lors de l’orgie, plus non plus de rythmes incantatoires, mais un déchaînement affectif dont l’unique traduction est le cri. Pour le public, le cri est donc, en tant que mode d’expression partagé avec les acteurs, ce par quoi il trouve place dans l’espace scénique, et, en tant qu’unique moyen, avec les rires, de se faire entendre, ce qui le maintient dans son statut et son rôle. L’effet politique recherché par les artistes ne serait donc pas complet sans la conversion de ces cris d’extase en cris revendicatifs, sans l’articulation d’une déclaration découlant de la prise de conscience que le corps du spectateur peut et doit occuper l’espace « public », ou plus généralement l’espace de la visibilité (la scène ou la rue). De la performance à la manifestation, il n’y a qu’un pas et une modulation vocale, lorsque le voile de l’illusion et le rideau du garage se sont enfin levés.

En quoi tout cela, qui semble le travail propre de Schechner et de son groupe, est-il aussi l’affaire du cinéma de De Palma ? Commençons par un truisme : parce que nous n’avons bien de Dionysus in ’69 que la construction cinématographique que De Palma nous en offre. Construction dont le matériau est constitué des rushes de plusieurs représentations, avec une prise de son focalisée sur les acteurs, et qui invite à une expérience d’autant plus singulière qu’elle repose sur l’usage du split-screen[55][55] Deux ou trois, le nombre varie selon les sources. De Palma a en tout cas insisté sur le fait que le public ne réagissait jamais de la même manière. Voir par exemple son entretien avec Luc Lagier en ouverture des Milles yeux de Brian De Palma, pp 27-28, Cahiers du Cinéma, Paris, 2008. Il faut ajouter que, malgré un carton indiquant sans plus de fioritures une co-réalisation par Bruce Rubin, Robert Fiore et Brian De Palma, ce dernier s’est particulièrement investi dans le projet, qu’il a même financé avec une partie de ses économies. En 1975, dans un entretien donné à David Bartholomew, il déclarait par ailleurs que ce film « continuerait à exister bien, bien longtemps après d’autres de ses réalisations » (notre traduction). Il y a là un hommage sincère aux créateurs de la performance, mais qui n’évacue sans doute pas sa propre recherche sur le split-screen, qui lui « a énormément appris ». Voir « De Palma of the Paradise », pp 26-28, in Brian De Palma. Interviews. Coordonné par Laurence F. Knapp, University Press of Mississippi, Jackson, 2003.. Cette technique, depuis largement utilisée par le cinéaste, lui était apparue comme une manière de rendre compte de la double dimension du spectacle, à la fois texte et performance. Une caméra, la sienne, était chargée de se concentrer sur les acteurs tandis qu’une autre, celle de Robert Fiore, devait capter leurs interactions avec le public, ou les réactions de ce dernier. A l’épreuve du film, cette répartition des tâches n’a cependant rien d’évident – il arrive souvent que les deux hommes se retrouvent côte-à-côte en train d’enregistrer la même situation scénique, laissant le public hors-champ ou en arrière-plan. La division de l’écran ne sert en réalité ni à figurer le partage plateau / salle que l’action théâtrale vise de toute façon à abolir, ni à entériner la suspension de fait de celui-ci en présentant l’évènement comme « total ». Elle permet bien plutôt un montage dans l’écran – c’est-à-dire un travail au niveau même des images. D’abord conçu comme traduction d’une idée et d’une stratégie théâtrales, le split-screen va devenir le moyen d’une dramatisation et d’une réflexivité proprement cinématographiques.

Forme du montage alterné, le split-screen permet de disposer de manière contigüe des actions simultanées. S’organise par là une circulation des énergies, des intensités, entre différents espaces, ou fragments d’espace, co-présents à l’écran. Dans Dionysus in ’69, cette circulation peut se faire entre l’intérieur (acteurs s’échauffant sur le plateau) et l’extérieur (spectateurs attendant dans la rue de prendre place), la scène et la salle, l’action d’un personnage et la réaction du public, ou entre deux actions dramatiques. La frontière entre les plans joue alors un rôle d’articulation, de charnière. Bien souvent néanmoins, les plans s’emboîtent, partiellement voire totalement. Il s’agit moins, encore une fois, de couvrir l’espace et ses différentes fonctions, que de composer / décomposer des corps. Exposés selon des axes et des angles plus ou moins différents, les expressions, gestes et actes se dédoublent et, d’une certaine manière, se décomposent. L’étrangeté tend en effet à s’imposer sur l’identité. La répétition produit un écart, un mouvement – du corps montré, et du regard, troublé, désorienté. L’écran devient le lieu d’une circulation non plus seulement physique et spatiale, mais figurative. Des corps utopiques s’inventent, jamais tout à fait eux-mêmes, jamais tout à fait là. Des corps en voie d’extase.

Cette extase, recherchée par la performance et le film, est ce qui doit fonder la communauté nouvelle par-delà l’autorité de Penthée. Or, elle porte aussi en elle les germes d’une tyrannie, lorsqu’elle cesse d’être sortie de soi pour devenir moyen d’incorporation. De façon remarquable, De Palma fait culminer cette logique de l’identité des corps dans la communion au moment où Dionysos et Penthée ont un rapport charnel. La division de l’écran est alors absorbée par un effet-miroir, le dieu semblant incorporer l’autre champ en même temps que l’autre corps. Avant Sisters (1973), le cinéaste invente là sa première image-siamoise[66][66] L’expression est de Jean-Michel Durafour, qui ne l’utilise néanmoins pas à propos de Dionysus in ’69. Voir Brian De Palma. Épanchements : sang, perception, théorie, pp 76-79, L’Harmattan, Paris, 2013.. Celle-ci est le champ d’une différence essentielle qui ne peut que mener à la séparation – c’est-à-dire à la coupure (split), au meurtre et éventuellement à la hantise[77][77] Nous reviendrons plus particulièrement sur ce rapport de l’image au meurtre à propos de Blow out.. Pour le dire autrement, l’image-siamoise, signe plastique de l’équilibre, est l’image de la plus grande harmonie et de la plus grande violence, en ce qu’elle maintient ensemble les pôles les plus divergents – ici, l’homme et le dieu, la loi et le désir, l’accouplement et la dévoration. Précipitant la catastrophe, Penthée s’arrachera à la séduction de Dionysos en opposant à son verbe la force impuissante d’un hurlement. Relégué au cachot, il ne sera bientôt plus qu’une chair sanglante.

Ce qui apparaît comme l’œuvre propre de la fiction se découvre cependant en une autre occasion, tout juste antérieure, et autrement troublante. Penthée s’approche d’une spectatrice, commence à lui caresser les cheveux, à lui étreindre le visage. Alors que les interactions acteurs-spectateurs advenaient jusque là dans un cadre collectif et ritualisé, celle-ci, non-annoncée, n’implique que deux individus. Bien vite, Penthée embrasse la jeune femme, l’allonge, lui caresse à travers les vêtements la poitrine et le sexe. Celle-ci secoue la tête, et tente à plusieurs reprises de le repousser du bras. Le jeu s’apparente de plus en plus à une agression sexuelle – cela à l’intérieur même de la situation fictionnelle. D’où la nature profondément indiscernable de cet évènement, qui peut apparaître autant comme un écart de conduite de la part d’un acteur usant de son rôle comme d’une couverture afin d’assouvir son envie, que comme une potentialité du spectacle lui-même, qui a basé une partie de sa dynamique sur la transgression des limites classiques de la représentation. C’est en fait un certain régime artistique qui touche alors à ses limites – celui qui conçoit le spectateur comme passivité à réveiller, comme corps à mobiliser et à engager.

Pour cette séquence, De Palma invente à travers le split-screen un rapport d’images inédit dans le film. A gauche comme à droite, les acteurs se mêlent au public – bourdons, litanies, soupirs, gémissements, rires formant une polyphonie « flottante », qui ne semble rattachée à aucun corps. Puis, au moment où Penthée touche le visage de la jeune fille, une coupe intervient qui rompt la relation de similitude entre les deux images. Ou, plutôt, qui la prolonge, mais en multipliant le “spectacle” sur lui-même. Alors que les deux images continuent à montrer des interactions acteurs / spectateurs dans le théâtre, un jeu sur l’orientation des regards permet de suggérer que les spectateurs à gauche réagissent aussi à l’image de droite. La ligne séparant les deux parties de l’écran se trouve imaginairement comblée, alors que la vérité de l’évènement passe maintenant par l’image elle-même. Au tout début d’ailleurs, un homme, penché en avant comme pour mieux voir, se recule et échange un sourire avec sa petite amie en une manière de commentaire. Différents états (amusement, absorption, distraction,…) se succèdent, sans que nous puissions jamais tout à fait déterminer s’ils sont le produit de l’action en cours dans le champ gauche, ou s’ils sont liés à l’étreinte de Penthée avec la femme. Là encore, il est impossible de trancher entre ce qui constitue le spectacle, et ce qui fait diversion et masque un évènement réel (réel au sens où celui-ci ne se comprend ni ne se juge en fonction des critères élaborés par la fiction ou la performance). De Palma nous force cependant à regarder – à la fois en nous présentant la situation en un seul plan (l’un des plus longs sans doute du film), et en le dédoublant. C’est ainsi le cinéma lui-même qui devient objet d’interrogation et d’investigation, et cela selon deux dimensions. La première est éthique, et concerne le rapport du caméraman à l’action qu’il enregistre ; la seconde est esthétique, et porte sur ce que voyons lorsque nous regardons une image. L’œuvre du cinéaste se construira au croisement de ces problèmes, en particulier par le redéploiement des motifs et figures qui structurent cette scène. Si la jeune femme ne laisse échapper aucun son, c’est bien sur ce silence que vont s’élever tous les cris à venir des films de De Palma, depuis Hi, mom ! jusqu’à Redacted.

(A suivre…)