Sur quelques films de procès (1)

Visages de papier. À propos de La Passion de Jeanne d’Arc

La Fille au bracelet (2019) de Stéphane Démoustier, Saint Omer (2022) d’Alice Diop, Anatomie d’une chute (2023) de Justine Triet, Le Procès Goldman (2023) de Cédric Kahn, ou encore plus récemment, Juré n°2 (2024) de Clint Eastwood, chacun de ces films met en scène un procès. Représentatif du cinéma classique hollywoodien, le film de procès trouve ces dernières années, et en particulier en France, une dynamique nouvelle. À la différence des productions hollywoodiennes où la dimension spectaculaire inhérente à la salle de tribunal est exploitée, le procès au cinéma est aujourd’hui moins dramatisé qu’analysé, décomposé, distancié. À cet égard, le film de procès contemporain met moins en scène qu’il met en place un instrument d’observation des individus faisant et subissant l’exercice de la justice. Deux traits principaux semblent saillir de cette tendance actuelle. D’une part, la construction d’un regard tendu entre l’observation et la surveillance, où les yeux ne savent plus tout à fait s’ils doivent comprendre ou condamner, compatir ou juger ; d’autre part, l’importante dimension documentaire/documentée, la recherche de la véracité dans une fiction scrupuleusement conçue à partir des faits et des documents relatifs aux affaires. À l’aune de ces caractéristiques, loin d’épuiser toutes les significations du film de procès contemporain, nous proposons de revenir sur le genre à travers une série de textes ayant pour ambition d’éclairer et de nourrir théoriquement la création actuelle en revenant autant sur celle-ci que sur celles variées du passé. Redéfinir un genre, et in fine, participer à son développement, tels sont les horizons de cette série.

Pour l’initier, nous revenons presque un siècle plus tôt pour revoir La Passion de Jeanne d’Arc (1927) de Carl Theodor Dreyer. Film de procès mettant en scène celui intenté à Jeanne d’Arc en 1431 pour hérésie, cette adaptation d’un procès-verbal historique montre ce que le cinéma peut réaliser de hautement artistique à partir d’une archive judiciaire, où le document est ici travaillé plastiquement par les images qui en adaptent de façon littérale la matérialité.

Dans un entretien donné en 1965, Dreyer explicitait l’origine de la forme unique et déroutante de son œuvre majeure : « C’est avant tout la technique du procès-verbal qui commandait. Il y avait au départ ce procès avec ses voies, sa technique propre, et c’est cette technique que j’ai essayé de transmettre dans le film[11][11] Carl Theodor Dreyer, Réflexions sur mon métier, Cahiers du cinéma, Paris, 1997, p. 131-132.. » Si celui-ci est composé presque exclusivement de gros plans de visages — celui de Jeanne d’Arc surtout, les traits de l’interprète Renée Falconetti, mais aussi des théologiens, dont parmi eux Michel Simon et Antonin Artaud —, c’est avant tout pour son cinéaste une conséquence logique, ce qu’exigeait la nature même du document qu’il voulait adapter en images. « Il y avait les questions ; il y avait les réponses, très courtes, très nettes. Il n’y avait donc pas d’autre solution que de mettre des gros plans derrière les répliques. Chaque question, chaque réponse, exigeait tout naturellement un gros plan. C’était la seule possibilité. Tout cela découlait de la technique du procès-verbal[22][22] Ibid.. »

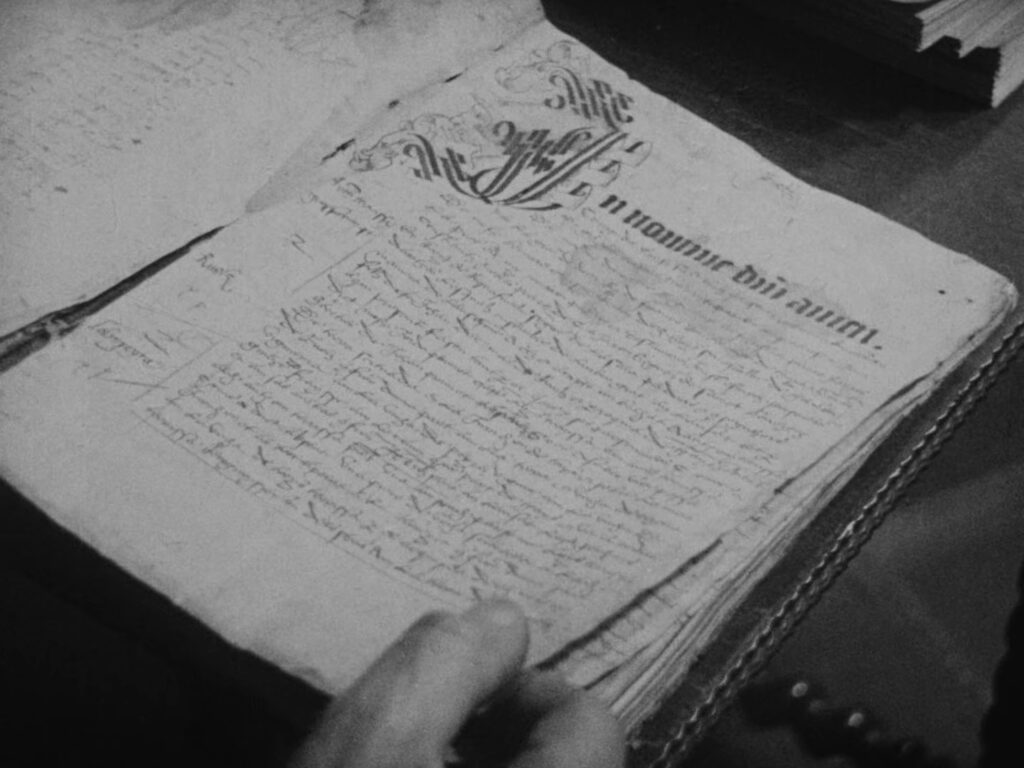

Tout part de l’archive judiciaire donc. Le procès-verbal, du moins son fac-similé, est montré au début du film ; une main tourne les pages et laisse apercevoir les lettres apposées sur le papier le jour même du procès de Jeanne d’Arc. Plus que de présenter sa source, le film expose ici son modèle plastique. Car il va chercher à conserver la matérialité du document qu’il adapte en images. Cela est essentiellement opéré par le décor qui frappe par son économie, son austérité, son éclatante blancheur qui frôle l’abstraction. La majeure partie de l’espace, souvent découpé par le cadre très serré des gros plans, est réduite à une surface blanche, telle celle d’une page. Les quelques éléments figuratifs du décor — vitraux, colonnes et voûtes — participent peut-être plus encore à donner la sensation d’être dans le document. Ils sont esquissés, presque brouillons ; les lignes noires qui figurent les bagues de plomb des fenêtres sont de travers, les colonnes ne sont pas droites, leurs chapiteaux sont grossiers… comme si tous ces éléments avaient été tracés à main levée et reproduits tels quels en trois dimensions. Partout, on sent la présence de la main qui les a faits, comme dans l’écriture manuscrite du procès-verbal. Dès lors, dans un tel décor, la présence du document ne quitte jamais le film — adaptation radicalement littérale où l’image véhicule la page.

La Passion de Jeanne d’Arc consiste essentiellement à mettre en visage un texte, ces questions accusatrices des théologiens et ces réponses de Jeanne d’Arc qui forment en vérité une confession de foi. Aux premières, correspondent des grimaces, des bouches tordues qui crachent ; aux secondes, des yeux illuminés, des traits traversés par le supplice et l’extase. La caméra, avec ses cadrages anguleux et construits par des diagonales, révèle cruellement les passions dévorantes ou pures que reflètent les faces crûment sondées. Allié au jeu d’acteur exubérant, le montage puissant qui fait s’entrechoquer les visages achève de représenter le procès comme une procédure de déchaînement immodéré, le tribunal comme l’arène de la lutte violente des passions. Sous la forme question/réponse, qui pourrait pourquoi pas évoquer le dialogue philosophique, se cache en fait le pur anéantissement psychologique de l’accusée par les accusateurs.

Partant du froid rapport qu’est le procès-verbal, La Passion de Jeanne d’Arc met violemment en rapport les êtres en présence. D’un côté, le film de Dreyer est l’adaptation littérale de la page, tel qu’opéré par le décor ; de l’autre, tout au contraire d’un strict compte rendu, il rend compte de ce qui ne peut être relaté par écrit, mais seulement éprouvé comme par le biais des milles frissons qui parcourent la chair de Falconetti, cette présence humaine intense que communique sans parole la comédienne au spectateur. En conservant cette double nature contradictoire — l’objectif et le pathétique —, le film produit une formidable tension tragique. L’immuable surface blanche qui environne constamment Jeanne d’Arc, c’est la procédure judiciaire qui impose sa forme figée, désincarnée, à l’événement vivant.

La sentence prononcée, la foule populaire se rue vers sa mise à mort sur le bûcher, s’amasse autour du gibet pour jouir au premier rang du pathétique spectacle. Les travellings latéraux glissent sur les visages et enfilent les têtes comme les mots sur une ligne écrite. Au seuil de la mort, le texte s’impose aux apparences. Et toutes ces images enfumées, les visions hallucinantes des flammes du bûcher, montées violemment avec les autres plans comme des chocs, semblent embraser avec elles tout l’univers, comme si le monde était subitement devenu un papier en proie au feu. Ou plutôt, c’est le film, l’adaptation littérale du procès-verbal, qui se consume symboliquement pour faire aboutir à l’extrême son processus tendant à la dimension matérielle du document même. Et finalement, ce faisant, c’est avec Jeanne d’Arc — son corps carbonisé par les flammes — qu’il se confond et partage la passion par-delà la mort. Chair, papier, images — tout se mêle à la fin pour communiquer l’ultime présence humaine de Jeanne d’Arc à travers un bouillonnement de matière qui transmet une grande palpitation au spectateur. La mise à mort sur le bûcher est, paradoxalement, une effusion de vie. Et Dreyer aura adapté un procès-verbal historique, en l’occurrence la trace écrite d’une condamnation à mort, pour en libérer la présence, du moins la trace de vie humaine au cœur de la matière.