Survivances de la nature morte à l’ère Anthropocène

De l’obsolescence de la vie humaine dans le cinéma contemporain

Depuis plusieurs années, on parle d’un tournant non-humain (Nonhuman turn) pour qualifier un mouvement de décentrement de l’humain au profit d’un intérêt renouvelé porté à d’autres formes de vie. Si celui-ci émerge au départ du côté des sciences humaines[11][11] Richard Grusin (dir.), The Nonhuman Turn, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2015, preuve est de constater que le cinéma le plus contemporain s’en fait également le théâtre. Aussi, dans ce que nous appelons un « cinéma de l’Anthropocène », – un cinéma à l’ère de l’Anthropocène -, c’est à travers la multiplication de figures filmiques qui connectent temps humain et temps non-humain, que ce tournant trouve l’une de ses expressions les plus significatives. En effet, les derniers films d’Apichatpong Weerasethakul, de Pedro Almodóvar et d’Alain Cavalier nous mettent tous trois en présence d’un temps non-humain à travers la mobilisation d’une figure héritée de la peinture. Des bodegones de Madres Paralelas (Almodóvar, 2021), au memento mori humain de Memoria (Weerasethakul, 2021), en passant par les vanités décomposées d’Être vivant et le savoir (Cavalier, 2019), la nature morte trouble le cinéma contemporain de sa présence paradoxale. Car elle relève du pictural, registre de l’immobile que se devrait de contredire le cinéma en tant que médium de l’image-mouvement, celle-ci ne devrait pas pouvoir être interprétée autrement que comme simple décor ; or les exemples que présentent ces trois films dépassent tous de loin l’usage citationnel, et la nature morte y outrepasse la simple référence comme motif. Bien davantage, la nature morte cinématographique s’annonce ici comme une forme qui pense.

Figure temporelle avant tout, voire véritable avatar de l’image-temps deleuzienne, la nature morte cinématographique aurait quelque chose à voir avec cette région dite « posthumaine » que nous aurions atteinte, selon Günther Anders, depuis 1945. En tant que regard porté sur le monde des choses et des objets, la nature morte permet d’accorder davantage d’importance à la vie non-humaine ; aussi, constituerait-elle la figure par excellence de ce moment posthumain que caractérise un « effacement de l’époque de l’homme »[22][22] Günther Anders, Le Temps de la fin, trad. C. David, Paris, L’Herne, 2007, p. 85 ? Dans son texte intitulé Le Temps de la fin (1960) le philosophe allemand affirmait que nous étions désormais condamnés à vivre « ’dans le temps de la fin’ » ce qui signifiait vivre « dans cette époque où nous pouvons chaque jour provoquer la fin du monde.[33][33] Ibid., p. 116 » Si Anders évoquait ici les conséquences de ce qu’il appelle “l’évènement Hiroshima”, il est difficile aujourd’hui de ne pas sentir la résonance d’un tel texte dans notre présent. Tout paraît nous porter vers ce sentiment d’un monde dont nous provoquons la disparition progressive chaque jour. Les discours sur l’anéantissement de la nature sont bien présents, et le phénomène des extinctions de masse des espèces, bel et bien réel. Mais encore, et c’est peut-être là la particularité de notre époque dite « Anthropocène », nous assistons aujourd’hui à un mouvement de prise de conscience de l’obsolescence de la vie humaine, si bien que la thèse d’un « effacement de l’époque de l’homme » nécessiterait d’être rediscutée.

Si les trois films évoqués n’abordent pas le sujet de la crise écologique de manière explicite, c’est par le prisme d’une réinvention de la nature morte qu’ils se montrent travaillés par cette question. En effet, les multiples temps d’arrêt convoqués par les formes cinématographiques de la nature morte invitent à dépayser notre point de vue humain, en faisant l’épreuve d’un sentiment de finitude de l’expérience humaine. Puisqu’elle présente une focalisation sur le monde non-humain (objets, végétaux, animaux), mais encore puisqu’elle engage, au cinéma, une rencontre entre une pluralité de temps, la nature morte cinématographique permet d’envisager l’existence d’échelles de temps non-humaines. C’est ainsi qu’elle permettrait d’interroger notre situation et de participer à ce tournant non-humain évoqué plus tôt.

1. Un cinéma des vanités

Image-temps et nature morte

La présence de la nature morte au cinéma semble pouvoir être comprise en lien avec le contexte de l’immédiate après-guerre, en réponse à une certaine crise de la représentation cinématographique. D’après Gilles Deleuze, le cinéma moderne pose alors la question suivante : « quelles sont les nouvelles forces qui travaillent l’image, et les nouveaux signes qui envahissent l’écran ? »[44][44] Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Éditions de Minuit, 1985, p. 356 C’est dans ce cadre que Deleuze évoque la présence de natures mortes dans le cinéma moderne à plusieurs reprises dans L’image-temps, et plus spécifiquement à l’occasion de commentaires qu’il formule à propos de quelques films de Yasujirō Ozu, mais sans pour autant en restreindre l’apparition à ses films. À propos du renouvellement de l’image-mouvement, Deleuze écrivait en effet :

Les créateurs inventent des cadrages obsédants, des espaces vides ou déconnectés, même des natures mortes : d’une certaine manière ils arrêtent le mouvement, redécouvrent la puissance du plan fixe (…). L’image-mouvement n’a pas disparu, mais n’existe plus que comme la première dimension d’une image qui ne cesse de croître en dimensions.[55][55] Ibid., p. 33-34

La nature morte apparaîtrait dès lors comme une certaine modalité de l’image-temps deleuzienne. La crise de l’image-action, en donnant lieu à un cinéma fait de « temps morts », de situations optiques et sonores pures, semblerait trouver un mode d’expression privilégié à travers une telle figure. Or il semble que Deleuze envisage difficilement de considérer la nature morte indépendamment de son modèle pictural, auquel elle semblerait définitivement attachée, dans le cadre d’un lien de ressemblance iconique. En effet, il y a dans les exemples cinématographiques de natures mortes qu’il cite une certaine équivalence entre le plan et le tableau. Et pourtant, il y a tout à parier que si la nature morte peut apparaître au cinéma, celle-ci soit métamorphosée par ce médium. En d’autres termes, il faut imaginer qu’elle puisse s’exporter jusque dans des caractéristiques proprement filmiques, de l’ordre du montage, ou de l’ordre du son. Afin de saisir cela, il faut d’abord revenir à ce qu’on pourrait appeler une prétendue incompatibilité médiumnique entre nature morte et cinéma.

La nature morte au cinéma

Comme l’écrivait Jean Epstein dans « Le cinématographe vu de l’Etna » en 1926, « à l’écran, il n’y a pas de nature morte. Les objets ont des attitudes. Les arbres gesticulent. »[66][66] Jean Epstein, Écrits sur le cinéma. Tome 1, Paris, Seghers, 1974, p. 134 La nature morte serait une figure qui entretiendrait un rapport de totale hétérogénéité avec le cinéma : d’abord, car celle-ci se verrait liée à des caractéristiques qui sont en réalité surtout celles de la peinture, et dans un second temps, car le cinéma serait par excellence le médium du mouvement lorsqu’elle, la nature morte, serait la figure de l’immobilité la plus totale. Or non seulement l’immobilité est loin d’être étrangère au cinéma[77][77] Raymond Bellour, L’entre-images : photo, cinéma, vidéo, Paris, la Différence, 1990, mais encore la nature morte peut être considérée en dehors du régime pictural. Elle y trouve effectivement son origine, mais se voit exportée dans d’autres médiums, comme en littérature ou en photographie[88][88] Voir Philippe Hamon, Rencontres sur table et choses qui traînent. De la nature morte en littérature, Genève, Droz, 2019 ; Philippe Kaenel, « La nature morte photographique. Les origines d’un genre aux origines d’un médium » in F. Elsig, L. Darbellay, I. Kiss (dir.), Les genres picturaux. Genèse, métamorphoses et transpositions, Genève, MētisPresses, 2010, p. 195-211. Mais encore l’expression de « nature morte » cristallise une extrapolation qu’un détour par l’expression de still life permet de dépasser. Dérivée du hollandais stilleven, « vie immobile », still life renvoie à tout autre chose que la nature morte. En s’attachant à l’expression de « nature morte », la hiérarchie des genres picturaux a opéré une synthèse entre immobilité et morbidité qu’il convient de réinterroger si l’on veut comprendre sa réapparition dans le cinéma contemporain. À cette fin, nous proposons d’établir une typologie de son apparition dans le cinéma à partir de trois grandes modalités :

1. Citation : une nature morte picturale apparaît dans l’image cinématographique, généralement sous la forme d’une toile, ou d’une reproduction.

2. Motif : une nature morte apparaît dans l’image sous la forme d’un agencement d’objets rappelant le modèle pictural. Il est possible que le motif apparaisse de manière tronquée, auquel cas un élément de l’iconographie de la nature morte picturale apparaît dans le film, généralement à plusieurs reprises.

3. Figure : une nature morte filmique apparaît dans l’image ou entre les images. Elle possède des caractéristiques qui ont trait au film lui-même.

Motif et citation

Fig. 1. Vanité « décomposée ». Être vivant et le savoir (Cavalier, 2019)

Dans le dernier film d’Alain Cavalier, nous assistons à la prolifération de vanités[99][99] La vanité est assez généralement considérée comme un sous-genre de la nature morte. Voir Ernst Gombrich, « Tradition and Expression in Western Still Life », The Burlington Magazine vol. 103, n°698, 1961, p. 174-180 [URL : http://www.jstor.org/stable/873301] que l’on pourrait dire « décomposées » [Fig. 1]. Dans ce film, le cinéaste compose des agencements de choses et d’objets avec des végétaux dont il enregistre les divers stades de décomposition, invitant ainsi à reconnaître la vie que la mort entraîne. Cavalier souligne ici la réversibilité entre mort et vie ; la mort n’apparaît plus comme un point final au-delà duquel toute existence est supprimée, à l’inverse, elle apparaît comme le point de départ pour d’autres formes de vie. C’est une véritable éthique de la décomposition qui apparaît ici avec l’émergence d’une matière commune ; sorte de décomposé organique indifférencié auquel le cinéaste se réfère pour tenter de matérialiser les processus de mort et de maladie qui affectent nos corps. Mais encore il y a là comme la rencontre de deux expériences que tout semble opposer : l’existence humaine calquée sur l’opposition vie/mort et l’existence non-humaine fondée sur des cycles de vie et de mort qui remettent en question le principe de finitude, en faisant intervenir de multiples formes de vie investies dans la décomposition organique, tels que les micro-organismes ou les insectes. En effet, il existe une différence ontologique entre vie animale et vie végétale, car si la vie animale se déroule entre « la double ponctualité de la naissance et de la mort », les végétaux, tels que les plantes, « ne meurent pas vraiment. » Ils n’ont pas de fin clairement assignable[1010][1010] Florence Burgat, Qu’est-ce qu’une plante ? Essai sur la vie végétale, Paris, Seuil, 2020, p. 123. Mais encore, les processus de décomposition que le film de Cavalier donne à voir montrent bien que la vie qui succède à la « mort animale » peut remettre en question notre conception de la vie et de la mort. En effet, les micro-organismes et insectes nécrophages sont de véritables agents du vivant, se nourrissant de la décomposition des autres organismes (hétérotrophie). Cavalier souligne par là le caractère instable de la nature faite de mutations et de transformations incessantes que l’échelle humaine empêche de percevoir. C’est donc à travers la reprise du motif de la vanité que Cavalier matérialise cette différence entre vie animale et vie végétale ; la première renvoyant à un temps fini, et la seconde à un temps indéterminé.

Fig. 2. Entre motif et citation. Madres Paralelas (Almodóvar, 2021)

La vanité est également présente dans Madres Paralelas, et ceci sous plusieurs formes, soit à la fois comme motif mais également comme citation. En effet, plusieurs tableaux de nature morte ornent les murs de l’appartement de Janis [Fig. 2]. À ces références très claires au genre de la nature morte correspond une apparition de la nature morte sous la forme de motifs insérés dans le décor qui font clairement référence aux peintures de fleurs, et aux bodegones, ces natures mortes espagnoles datant de la fin du XVIè siècle. L’iconographie de ce type de nature morte mêlant fruits, desserts et objets précieux tels que le verre et le cristal est tout à fait prégnante chez Almodóvar, comme dans l’une des scènes dont le décor rappelle les toiles du peintre baroque espagnol Juan van der Hamen y León, [Fig. 3] [Fig. 4]. Mais encore, on peut également repérer d’autres motifs rappelant l’iconographie de la vanité disséminés dans le film. Ainsi la vanité apparaît parfois à travers un seul élément, comme le motif du crâne, objet type de ce genre pictural, qui apparaît dès le tout premier plan du film [Fig. 5], et que l’on retrouve dans la toute dernière séquence où le présent rencontre le passé, à l’occasion de la découverte de la fosse commune. De longs plans balayent le sol jonché de squelettes parfaitement reconstitués, invitant à construire, grâce au montage, un parallèle entre le monde des vivants et le monde des morts : la vanité apparaît alors comme motif à travers la présence de crânes et de squelettes très mis en valeur grâce aux inserts en très gros plan [Fig. 6].

Fig. 3. La référence aux maîtres du Bodegón. Madres Paralelas (Almodóvar, 2021)

Fig. 4. Janis entourée de trois natures mortes. Madres Paralelas (Almodóvar, 2021)

Fig. 5. Le tout premier plan du film. Madres Paralelas (Almodóvar, 2021)

Fig. 6. Memento Mori. Madres Paralelas (Almodóvar, 2021)

2. Échelles de temps

« Temps humain »

Parler de temps humain et de temps non-humain invite à remettre en cause l’hégémonie du « temps uniforme, homogène, de la chronologie ». C’est vers une telle proposition que tend le dernier ouvrage de la philosophe et historienne Bernadette Bensaude-Vincent. Dans Temps-Paysage : pour une écologie des crises, paru en 2021, elle propose de penser le temps « au pluriel (…) [afin] d’étendre la perspective à des populations qui sont habituellement séparées par les cloisons des classifications »[1111][1111] Bernadette Bensaude-Vincent, Temps-Paysage : pour une écologie des crises, Paris, Éditions Le Pommier, 2021, p. 14. C’est en ce sens qu’elle affirme qu’il y a « autant d’espèces de temps que d’espèces d’êtres qui durent et déroulent leur temps propre. »[1212][1212] Ibid., p. 16 Aussi nous appellerons « temps humain » ce temps chargé de conscience qui est avant tout un fait social ; [car] c’est un temps orienté où le futur se présente comme un « pôle attracteur qui donne sens au présent ainsi qu’au passé. »[1313][1313] Ibid., p. 77

« Temps profond »

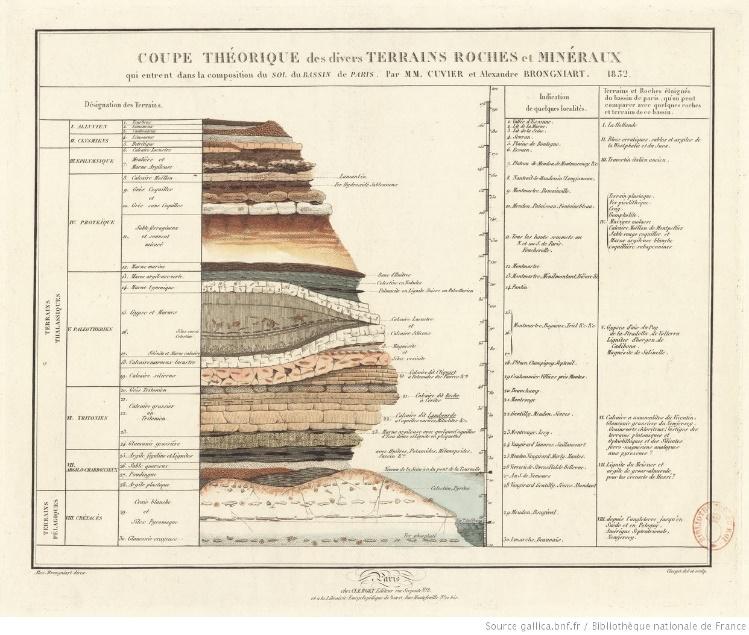

Fig. 7. Coupe théorique de divers terrains, roches et minéraux qui entrent dans la composition du Sol du Bassin de Paris (1832), Georges Cuvier, Alexandre Brongniart, Bibliothèque Nationale de France, Gallica.

Le concept d’Anthropocène, dont l’utilisation est devenue extrêmement courante depuis peu, bouleverse nos schémas temporels en désignant l’homme (anthropos) comme une force géologique. Il connecte ainsi le temps humain et ce que l’on pourrait appeler un temps long ou un « temps profond »[1414][1414] Le concept de « temps profond » (Deep time) aurait été forgé par le journaliste John Mc Phee dans Bassin and Range (1981), avant d’être popularisé par Stephen Jay Gould et Martin Rudwick., qui renvoie à l’échelle de temps utilisée par les stratigraphes. Branche spécialisée de la géologie, la stratigraphie consiste en l’étude de l’agencement, dans l’espace et dans le temps, des couches externes de la planète, afin de reconstituer l’histoire de la Terre et de son évolution en fonction du temps. C’est au XIXè siècle que celle-ci se développe, et notamment grâce à l’apport décisif de Georges Cuvier, naturaliste que l’on considère encore aujourd’hui comme le père de la paléontologie [Fig. 7]. Ce dernier « octroie pour la première fois au règne du vivant une propriété événementielle »[1515][1515] Alex Mario Lena, Le fossile, précepteur de l’épistémologie de la paléontologie : pour une historiographie du vivant, thèse de doctorat, Université Claude Bernard Lyon 1, 2018, p. 109-110, si bien que l’on puisse formuler l’hypothèse selon laquelle la stratigraphie circonscrit la Terre au vivant organique. Car ce sont les fossiles que les couches géologiques renferment qui jouent un rôle central. Comme l’écrit John Huss, « ils servent de base à l’échelle des temps relative (…) en ce qu’ils sont en un sens des ‘enregistreurs de temps’ »[1616][1616] Christophe Bouton, Philippe Huneman (dir.), Temps de la nature, nature du temps : études philosophiques sur le temps dans les sciences naturelles, Paris, CNRS Editions, 2018, p. 260. C’est en effet à partir de leur étude que les paléontologues parviennent à retracer l’évolution des êtres vivants, en supposant une datation relativement précise. Les archives géologiques apparaissent alors comme les éléments constitutifs d’une « histoire du monde incomplètement conservée »[1717][1717] Charles Darwin, L’Origine des espèces, traduit par E. Barbier, Paris, Schleicher Frères, 1906, p. 310. Le caractère lacunaire des archives géologiques est bien connu des géologues et paléontologues, si bien que l’on puisse souligner l’importance de la notion d’intervalle dans ces disciplines. Les « hiatus de sédimentation, et les intervalles de temps sans représentation dans la roche (…) sont aussi des archives »[1818][1818] Christophe Bouton, Philippe Huneman (dir.), Ibid.. C’est peut-être en partie pour cette raison que la notion de fossile a connu une certaine fortune en histoire de l’art et notamment en iconologie dans les travaux de l’historien de l’art hambourgeois Aby Warburg. Celui-ci employait le terme de « leitfossil », dérivé du « fossile caractéristique » de Cuvier, pour « rendre compte d’un temps stratifié à l’œuvre dans le présent », ou ce qu’il appelait « survivance »[1919][1919] Georges Didi-Huberman, L’image survivante : histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Éditions de Minuit, 2002, p. 335. Dans cette perspective, et au prix d’un recoupement avec la théorie psychanalytique, le fossile est envisagé comme le témoignage d’une survivance, soit comme le signe d’un temps enfoui qui ressurgit à la manière du symptôme freudien, et dont les écarts de surgissement dans le temps peuvent être tenus pour significatifs. Par ailleurs, c’est Aby Warburg lui-même qui définissait sa démarche comme une « iconologie de l’intervalle » (Ikonologie des Zwischenraums)[2020][2020] Aby Warburg, Mnemosyne. Grundbegriffe, I (1928-1929), Londres, Warburg Institute Archive.

Vestiges

Ce détour par la géologie n’est pas que théorique. En effet, Madres Paralelas et Memoria usent tous deux du paradigme de l’excavation pour traiter de la question de la mémoire. Dans le dernier film d’Almodóvar, le personnage principal, Janis, souhaite faire excaver la fosse commune de son village d’origine où ont été froidement jetés les corps des républicains assassinés par les franquistes [Fig. 8]. Dans Memoria, Jessica rencontre une paléontologue française qui travaille sur des ossements vieux de 6000 ans, retrouvés à l’occasion du forage d’un tunnel sous la cordillère des Andes [Fig. 9]. Avec la guerre d’Espagne, Madres Paralelas évoque certes un passé que l’on pourrait qualifier de récent, toutefois c’est bien à la question de la mémoire qu’il touche. Aussi, le personnage de Janis devient une métaphore de cette mémoire dont il faut nécessairement accoucher pour en faire le deuil. Dans Memoria, en revanche, Weerasethakul fait écho à des temps beaucoup plus anciens. Les fouilles du tunnel évoquent le Mésolithique, période qui marque le début de notre ère climatique.

Fig. 8. L’excavation de la fosse commune. Madres Paralelas (Almodóvar, 2021)

Fig. 9. Le crâne percé. Memoria (Weerasethakul, 2021)

Aussi, dans ces deux films nous sommes en présence de temps enfouis qui ressurgissent sous différentes formes. Pour Janis, le passé fait retour sous la forme d’une grossesse qui lui permet de s’inscrire dans une filiation féminine. Pour Jessica, celui-ci prend la forme d’un son métallique qu’elle seule entend, et dont l’étrangeté fait écho à des temps très anciens en même temps qu’elle est susceptible de projeter dans l’avenir (hypothèse permise par une scène contenue dans le dernier quart du film, au cours de laquelle le spectateur assiste au décollage d’une navette spatiale). Ces deux films présentent des personnages féminins qui sont le terrain d’apparition de symptômes ressurgissant de temps enfouis. Le choc existentiel que ceux-ci engagent est lié à cet autre choc dont l’image se fait le relais : un choc temporel.

3. Vers une nature morte figurante

Memento mori numérique

Fig. 10. L’hypothèse du memento mori numérique. Madres Paralelas (Almodóvar, 2021)

Dans Madres Paralelas et Être vivant et le savoir, il semble possible de déceler une autre modalité de présence de la vanité, faisant preuve d’une certaine inventivité dans la reprise du motif de la nature morte. Nous avons évoqué précédemment la nécessité de penser la transformation de la vanité par le cinéma en tant qu’il est un médium de l’image-mouvement, aussi nous souhaitons continuer à explorer cette hypothèse d’une vanité aux qualités proprement filmiques. On décèle dans les deux films mentionnés une apparition singulière de l’image numérique qui redouble le cadre principal. Sans s’apparenter à une incrustation, l’image numérique apparaît à chaque fois sur un écran, et sa présence inquiétante nous semble pouvoir être rapprochée de la vanité : opère-t-elle comme le substitut du crâne, cet élément incontournable de toute vanité picturale ? C’est par exemple, dans Madres Paralelas, le sens que nous souhaiterions donner à un plan où apparaît l’image de l’enfant de Janis sur une « BabyCam », version modernisée du Babyphone où l’image est ajoutée au son [Fig. 10]. L’image granuleuse, noire et blanche, de cet enfant n’est-elle pas memento mori elle-même ? L’intrigue principale du film porterait à justifier une telle hypothèse car l’enfant d’Ana, décédé quelque temps auparavant, est en réalité celui de Janis. Plusieurs test ADN ont permis de révéler qu’un échange a eu lieu à la clinique le jour de la naissance des deux enfants. Aussi, dans cette scène, Janis contemple l’image numérique de son enfant, alors qu’elle va le perdre très prochainement, puisqu’Ana a décidé de le récupérer. Cette hypothèse d’un memento mori numérique pourrait encore être étayée par le fait que le film d’Almodóvar développe toute une réflexion sur l’image et la photographie : Janis est photographe, et l’image de l’enfant décédé revient à plusieurs reprises dans le film, témoignant de l’importance du « ça-a-été » de la photographie. Ce noème de la photographie, Roland Barthes l’analyse comme :

(…) la façon dont notre temps assume la Mort (…). Car la Mort, dans une société, il faut bien qu’elle soit quelque part ; si elle n’est plus (ou est moins) dans le religieux, elle doit être ailleurs : peut-être dans cette image qui produit la Mort en voulant conserver la vie.[2121][2121] Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Éditions de l’Etoile, 1980, p. 144

Nous entrons là, toujours selon Barthes, dans ce qu’il appelle « la Mort plate » : « La seule ‘pensée’ que je puisse avoir, c’est qu’au bout de cette première mort, ma propre mort est inscrite ; entre les deux, plus rien, qu’attendre (…).[2222][2222] Ibid., p. 145 » Nous trouvons un dispositif similaire dans Être vivant et le savoir. À l’occasion d’une séquence au cours de laquelle Cavalier filme son bureau (qui est aussi, et cela n’est probablement pas négligeable, sa table de montage), nous sommes confrontéq à une mise en abyme de l’image numérique présentant deux temporalités légèrement décalées. En effet, l’auteur y filme l’écran qui diffuse l’un de ses rushes, qui correspond presque exactement au plan qu’il est en train de tourner [Fig. 11].

Par ailleurs, ce plan n’est pas sans rappeler une certaine culture de la nature morte en ce qu’il pourrait faire référence au mythe de Zeuxis, grâce à la présence du pigeon qui se heurte régulièrement à l’illusion présentée par l’écran. Considérée comme l’une des premières natures mortes antiques, cette histoire de peinture est rapportée par Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle (livre XXXV) : Zeuxis peint des grappes de raisins si bien rendues que les oiseaux vinrent les becqueter. En même que ce plan rappelle la dimension de trompe l’œil de la nature morte, celui-ci exprime le caractère irréversible du temps ; en effet, Cavalier filme ce plan au moment où chaque heure le rapproche de la fin de son amie. (Le métrage porte sur le deuil du cinéaste alors que l’une de ses amies, avec qui il comptait réaliser ce film, est atteinte d’un cancer foudroyant.) Ainsi filmer ce décalage léger dans les images permet de faire poindre la cruauté de ce temps qui passe, qui nous fait passer.

Fig. 11. « Les courges de Zeuxis ». Être vivant et la savoir (Cavalier, 2019)

Memento mori humains

La vanité apparaît également retravaillée dans Memoria et Madres Paralelas, donnant lieu à une vanité non plus figurée mais figurante[2323][2323] Nous renvoyons ici à la distinction opérée par George Didi-Huberman entre la figure figurée, « la forme, l’aspect, l’éidos », et la figure figurante, la figure en acte, « en suspens, en train de se faire, en train d’apparaître. En train de « se présenter », et non en train de se « représenter » » ; voir Phasmes. Essais sur l’apparition, Paris, Editions de Minuit, 1998, p. 88, soit une vanité où est mise en valeur sa force de figuration. Dans le film d’Almodóvar, cette vanité figurante apparaît dans la dernière séquence : en alternant des plans en plongée zénithale sur les squelettes [Fig. 12] et des plans sur le groupe des vivants venus se recueillir devant la fosse, le montage construit un parallèle entre passé et présent, qui trouve son aboutissement dans le dernier plan du film [Fig. 13]. À la succession des squelettes étendus répond une série d’images montrant les corps des paléontologues étendus, comme morts. Est ainsi évoquée la possibilité que désormais ce soit le corps humain vivant qui devienne l’objet de la vanité : l’on assiste à l’émergence d’une figure que l’on pourrait qualifier de « memento mori humain ».

Fig. 12. Les squelettes des républicains exécutés. Madres Paralelas (Almodóvar, 2021)

Fig. 13. La dernière image du film : plongée zénithale sur les vivants qui jouent la mort. Madres Paralelas (Almodóvar, 2021)

Selon le philosophe Hicham-Stéphane Afeissa, si la nature morte affirme la mort de la nature, les vanités, « affirment la mortalité de l’être humain, la vanité d’une existence qui s’attache aux biens de ce monde, alors qu’elle est rongée par le temps destructeur et vouée à la mort.[2424][2424] Hicham-Stéphane Afeissa, Esthétique de la charogne, Bellevaux, Éditions Dehors, 2018, p. 142 » Or que se passe-t-il si c’est désormais la figure humaine qui elle-même devient vanité ? À quelle mortalité renvoie-t-elle ? Dans Memoria et Être vivant et le savoir nous trouvons également deux « memento mori humains » assez proches dans leur dispositif. Dans le film de Cavalier, le cinéaste procède pendant quelques minutes à ce qu’il appelle un « exercice de disparition » [Fig. 14]. Pour saisir le caractère morbide d’une telle scène, il faut rappeler que ce film est émaillé de figures de Christ gisants, auxquelles nécessairement le corps étendu du cinéaste renvoie sur le plan figuratif. En effet, dans ce film, le cinéaste n’a de cesse d’imaginer sa propre mort, de penser son corps à l’état de cadavre en puissance.

Fig. 14. Exercice de disparition. Être vivant et le savoir (Cavalier, 2019)

Toutefois, c’est dans Memoria que nous trouvons la forme de memento mori humain la plus aboutie. A l’occasion de sa rencontre avec Hernán aux abords de la jungle, Jessica évoque la question des souvenirs et des rêves. Hernán prétend que les rêves lui sont une chose inconnue ; Jessica lui demande alors de lui montrer comment il dort. S’ensuit une scène assez longue et sans dialogue, au cours de laquelle Hernán, qui est couché dans les herbes, s’endort les yeux ouverts [Fig. 15].

Fig. 15. Une discrète musca depicta. Memoria (Weerasethakul, 2021)

Ce sommeil qui ressemble à s’y méprendre à la mort accentue un aspect qui est présent en filigrane dans le film entier : l’immobilité. À plusieurs reprises, Jessica se fige, d’une raideur parfois presque cadavérique, mais c’est dans cette scène que l’on en trouve l’expression la plus significative. Au figement du personnage s’adjoint ici la présence d’une mouche qui parachève la référence explicite à l’iconographie de la vanité. Comme l’a souligné Daniel Arasse, la mouche est un motif pictural qui connaît un certain succès entre la moitié du Quattrocento et le début du XVIè siècle. Provenant probablement du Nord, la mouche peinte, ou musca depicta, « exalte la capacité de de la peinture à tromper les yeux en faisant venir un détail de l’image vers le spectateur, comme s’il sortait du plan du tableau »[2525][2525] Daniel Arasse, Le détail : pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flammarion, 1992, p. 121. Dans le même temps, la mouche peinte est aussi liée à un ensemble de tableaux ayant trait au thème religieux de la Crucifixion, ainsi qu’aux natures mortes, comme dans la vanité de Barthel Bruyn le Vieux [Fig. 16], où l’on peut apercevoir une mouche posée sur le crâne. Mais surtout, comme l’atteste l’exemple tout juste cité, la musca depicta peut faire office de rappel de la vanité. Comme l’écrivait André Chastel, « la mouche, insecte malpropre devient vite un rappel de la vanitas (…). Accessoire vivant de la nature morte, associé au memento mori »[2626][2626] André Chastel, Musca Depicta, Milan, Franco Maria Ricci, 1984, p. 20-36. Dans la séquence en question, issue de Memoria, il est important de souligner que nous sommes toutefois en présence d’une mouche en mouvement : celle-ci vient souligner que l’immobilité du plan ne correspond pas à un arrêt sur image – immobilité « médiumnique »[2727][2727] Ludovic Cortade, Le cinéma de l’immobilité : style, politique, réception, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 23 – en même temps qu’elle introduit également une référence à toute une culture visuelle de la décomposition.

Fig. 16. Barthel Bruyn le Vieux, Vanitas, 1524, 61 x 51 cm, détrempe sur panneau, Kröller-Möller Museum, Otterlo (Pays-bas)

Au sens large, la vanité peut être comprise comme un rappel de la finitude de l’existence humaine, grâce à la présence du memento mori (mouche ou crâne humain). En effet, en nous mettant en présence d’un temps suspendu, temps d’arrêt presque littéral, la vanité invite à méditer sur le caractère destructeur du temps. Or dans la séquence en question, ce temps suspendu face auquel le spectateur se trouve, laisse place à un autre temps, par l’entremise du son qui revêt une grande importance dans le film. De fait la séquence se fait ici purement sonore : l’on entend une myriade de sons que nous ne pouvions entendre plus tôt, du fait de la présence de dialogue. Chants d’oiseaux disparates, vague murmure d’un cours d’eau et stridulations de grillons envahissent le cadre jusqu’à constituer une autre image appelée à se superposer au plan. Il y aurait donc ici deux plans : l’un, le plan visuel, cadrant l’humain, qui se voit relégué au second plan, pour laisser place à cet autre plan, non-humain, que la dimension sonore porte à l’attention du spectateur. Cette place accordée au son est renforcée par l’immobilité de l’homme étendu sur le sol : pourrait-on dire que l’image est ici en quelque sorte mise en pause ? En vérité, c’est le temps humain qui se trouve ici arrêté pour laisser place à une autre temporalité dans l’image. Le son porte à l’existence un temps non-humain pluriel auquel nous ne sommes que très rarement attentifs, car les signes vitaux de ces existences nous sont le plus souvent imperceptibles. En un sens, on pourrait interpréter ce memento mori humain comme une suspension volontaire du temps humain, au cours de laquelle le temps des végétaux, des animaux, et des insectes s’immisce dans l’image. Ainsi, ce n’est pas l’image qui est immobilisée, mais l’humain dans l’image qui ne se meut plus, au profit des brins d’herbe que l’on peut voir ondoyer au gré du vent ; sans oublier que l’immobilité « iconique » est compensée par cette grande mobilité induite par le plan sonore.

Conclusion

Dans Sur la photographie Susan Sontag écrivait que toutes les photographies sont des memento mori :

Toutes les photos sont des memento mori. Prendre une photo, c’est s’associer à la condition mortelle, vulnérable, instable d’un autre être (ou d’une autre chose). C’est précisément en découpant cet instant et en le fixant que toutes les photographies témoignent de l’œuvre de dissolution incessante du temps.[2828][2828] Susan Sontag, Sur la photographie, trad. P. Blanchard, Paris, C. Bourgois, 2008, p. 32

Il n’est bien évidemment pas possible d’appliquer ces dires à l’image cinématographique sans prendre en considération la nature de son médium. Si l’on connaît sa proximité avec la photographie, il faut garder en mémoire la dimension mobile de l’image cinématographique. Comme nous l’avons rappelé toutefois, l’immobilité dans l’image n’est pas à confondre avec l’immobilité de l’image. Aussi la nature morte peut trouver l’une de ses formes d’expression cinématographique dans des plans relevant d’une immobilité iconique.

Dans les films sur lesquels s’appuie notre étude, nous avons pu relever une iconographie de la vanité qui se trouvait réinvestie, soit sous la forme de motifs et de citations, soit sous la forme de figures. Si la vanité dite figurante est l’une des hypothèses qui nous intéresse le plus, il faut souligner que ces trois modes d’apparition de la vanité sont souvent liés. En quelque sorte, c’est comme si la vanité comme motif et comme citation préparaient l’apparition de la vanité comme figure. Cette culture visuelle disséminée dans le film permet de préparer l’œil du spectateur et de l’iconologue en herbe.

Nous avons vu que si le memento mori apparaissait tel quel dans ces films, comme dans Madres Paralelas où le motif du crâne est très présent, il se voit retravaillé d’une manière singulière lorsqu’il engage des sujets humains. En effet, le memento mori humain aurait la particularité de montrer appliquée à des êtres humains la logique de la vanité. C’est bien là la nouveauté de ces vanités du cinéma de l’Anthropocène. En effet, celles-ci semblent nous adresser la question de la place de l’humain à notre époque. Qu’est-ce qui est le plus destructeur à présent : le temps ou la société humaine ? En effet, cette idée d’un renversement de la logique à l’œuvre dans la vanité à l’ère de l’Anthropocène nous invite à nous interroger sur un « temps de la fin »[2929][2929] Pour Günther Anders, vivre dans le temps de la fin signifie vivre « dans cette époque où nous pouvons chaque jour provoquer la fin du monde. », Le Temps de la fin, trad. C. David, Paris, L’Herne, 2007, p. 116 ; temps qui évoque la capacité de destruction de notre environnement, et qui nous projette dans un futur non-humain. Cette idée d’un monde défait de l’humanité est liée à une remise en cause du temps comme fait naturel. En effet, comme Bernadette Bensaude-Vincent nous y invite, il s’agirait de remettre en question l’hégémonie du temps uniforme de la chronologie pour s’ouvrir à d’autres temps, en termes d’échelles. Nous avons justement vu que la vanité était dans ces trois films une figure qui permettait de cristalliser la rencontre entre différentes échelles de temps. La vanité n’y joue pas le rôle d’une iconologie nostalgique ; sa présence n’est pas à comprendre comme la rémanence du baroque, mais plutôt comme le signe d’un phénomène récent. En effet, la vanité dans ses emplois actuels, ne saurait être interprétée de la même manière. Le memento mori humain nous invite à imaginer un futur d’où nous aurions disparu. Il s’agit là d’un type d’images qui deviennent, non plus le signe du temps destructeur, mais celui de l’humain comme puissance d’anéantissement.

Nous avons justement vu que la vanité était dans ces trois films une figure qui permettait de cristalliser la rencontre entre différentes échelles de temps. Aussi la vanité n’y joue pas le rôle d’une iconologie nostalgique ; sa présence n’est pas à comprendre comme la rémanence du baroque, mais plutôt comme le signe d’un phénomène récent. En effet, la vanité dans ses emplois actuels, ne saurait être interprétée de la même manière. Le memento mori humain nous invite à imaginer un futur d’où nous aurions disparu. Il s’agit là d’un type d’images qui deviennent, non plus le signe du temps destructeur, mais celui de l’humain comme puissance d’anéantissement de sa propre espèce.

L’image est donc ici un point de rencontre double. D’abord, en accord avec une pensée Warburgienne de l’image, elle est le lieu d’une rencontre entre la culture visuelle du passé et la culture visuelle du présent. En effet, l’image est dans ce contexte le lieu d’une survivance dont les fossiles ressurgis sont les signes. Mais l’image est aussi point de rencontre entre des temporalités aux échelles contrastées : temps humain et temps non-humain, temps humain et temps géologique. Mais encore, c’est en mettant en valeur la finitude de l’expérience humaine à travers des temps de suspension que la nature morte cinématographique invite à imaginer une ère posthumaine. Si la vanité picturale fonctionnait comme un rappel de la mortalité de la vie humaine (memento mori), la vanité de ces figures filmiques semble affirmer autre chose. Celle-ci amène en effet à penser l’obsolescence voire la disparition de la vie humaine, sans pour autant envisager la fin du monde. Ceci est très clair dans le film de Weerasethakul à travers le memento mori humain, ou encore chez Cavalier à travers la mise en valeur de la vie sans fin du monde végétal, par opposition à la vie humaine. Dans le film d’Almodóvar cette question paraît peut-être plus ténue : la fin du film nous projette dans un mouvement d’identification avec les victimes du franquisme, grâce au dernier plan au sein duquel les squelettes se voient remplacés par les corps des archéologues vivants, nous renvoyant ainsi à l’humain comme puissance d’anéantissement. Il s’agit ici de la puissance destructrice des humains envers d’autres humains, puisqu’Almodóvar renvoie ici aux exactions du franquisme, pour autant nous sommes tout de même ici en présence de la mise en images d’un renversement de valeurs où la figure humaine devient le sujet de la vanité. Aussi, l’on pourrait se poser la question de l’interprétation à donner de cet exemple ; car peut-on réellement interpréter sa présence disséminée dans l’intégralité du film comme un symptôme de la prise de conscience de l’obsolescence de la vie humaine ? C’est le parti pris iconologique que nous prenons ici, mais qu’il convient de laisser ouvert à l’interrogation. Toutefois, ce que permettent ces films grâce à leur usage de la nature morte cinématographique c’est la distinction entre fin du monde et fin du monde humain. Celle-ci appelle en effet à la prise de conscience de l’obsolescence de la vie humaine. Il y aurait là comme un renversement : loin des natures mortes picturales où nous contemplions des fruits, des végétaux immobiles, supposément morts, nous devenons ici les spectateurs d’une certaine suspension de la vie humaine, qui laisse entrevoir en filigrane la possibilité de son effacement. C’est ainsi qu’il nous semble possible d’en arriver à prolonger la pensée d’Anders sur ce « temps de la fin », qui désignait selon lui, dès les années 1960, « l’époque où nous pouvons chaque jour provoquer la fin du monde ». En effet, puisque la nature morte cinématographique convoque un temps d’arrêt dans le film, celle-ci accorde de l’espace à d’autres expériences que celle de la vie humaine, nous invitant à penser qu’il s’agirait donc ici, de s’ouvrir à l’idée que la fin du monde humain ne soit pas forcément « la fin du monde », et par là que le point de vue humain est à décentrer au profit d’autres formes d’existence.