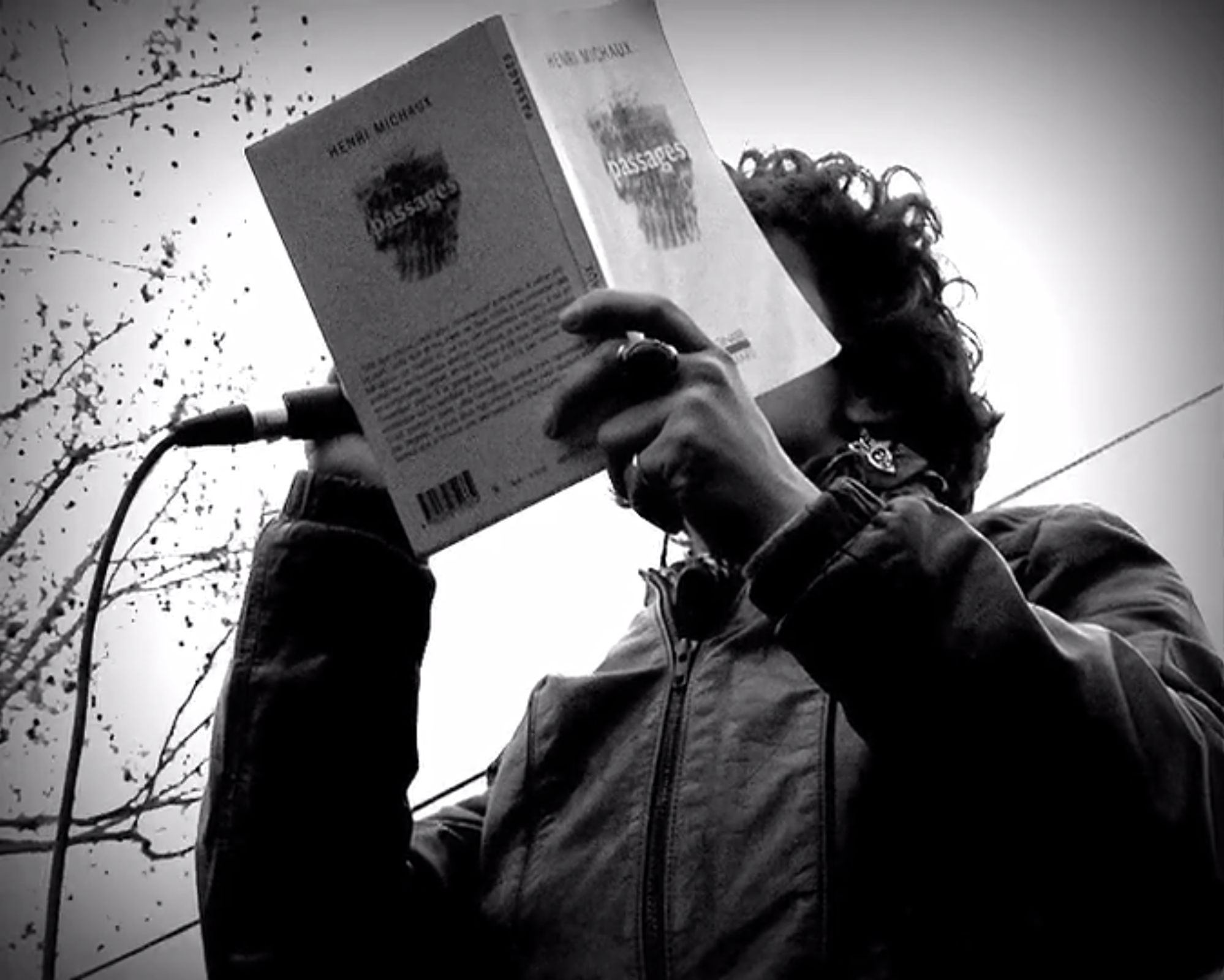

Sylvain George (2017)

Faire monde. Voir dans le noir

“L’homme, bien qu’étant un être vivant sur la terre ferme, se représente la totalité de sa situation au monde de préférence par les images du voyage en mer.”

Naufrage sans spectateur, Hans Blumenberg (1979).

“Travailler contre la confiscation du mot “vague” : vague d’attentats, d’immigration, de ci, de ça. Le mot est utilisé pour nous monter les uns contre les autres.”

« Sylvain George, Chroniques de la contre-actualité », Libération, 11 avril 2017.

Loin de moi, loin de moi, loin de moi.

point d’origine, point de fin, point d’orgue :

Saisir la lame

par le milieu,

et du tranchant,

Au mieux,

couper les heures comme des fruits mûrs,

La couture de la nuit, et du jour,

Le clair et l’obscur,

Le liseré, le point limite, la lisière,

La pointe extrême de ce qui n’est rien

et partant sera toujours, hier,

Tandis que gicle le suc,

et que s’étanche la soif des lendemains.

qu’est-ce ?

une image ?

qu’est-ce ?

Ad Nauseam. Les vagues irrégulières (extraits), Sylvain George (2014).

Sorti en avril dernier après une présentation au Cinéma du Réel, Paris est une fête – un film en 18 vagues achève peu à peu sa vie en salles. Au moment du reflux, nous avons décidé d’évoquer avec Sylvain George à la fois sa manière de travailler et les façons dont son projet avait été reçu par les instances de financement du cinéma français et par la critique.

Débordements: Comment concevez-vous le rapport entre Vers Madrid[11][11] Voir Chemins pour Madrid, le livret que nous avions consacré à ce film (Note de Débordements)., votre précédent long-métrage consacré à l’occupation de la Place Puerta del Sol, et Paris est une fête ?

Sylvain George: Vers Madrid – The burning bright, Paris est une fête – Un film en 18 vagues, mais aussi L’Impossible –Pages arrachées, ont un certain nombre de points communs, et principalement le fait qu’il s’agit de films « sauvages ».

Sauvages tout d’abord en ce que leurs formes et formats n’étaient en rien prévus. Les films ont tous été réalisés en dehors d’un système de production classique. L’Impossible devait être un court-métrage de cinq minutes, suite à une proposition émanant de la chercheuse et programmatrice Nicole Brenez de réaliser un film court en super 8. Le processus cinématographique engagé, une sorte de « free process » laissant la part belle à l’improvisation, a donné lieu à un long-métrage télescopant des moments singuliers (tournés à Calais, à Paris, à Washington), différentes époques (1979, 2009), et différents médiums (super 8, vidéo, Found footage en 16mm/reprise de certains films de Lionel Soukaz…). Vers Madrid n’est devenu un film qu’à partir du moment où, après m’être rendu sur la place Puerta del sol pour mon intérêt personnel, j’ai considéré que j’avais collecté des matériaux très intéressants qui pouvaient donner lieu à un ensemble filmique. Paris est une fête, quant à lui, devait aussi être un court-métrage d’une quarantaine de minutes suite à une proposition de Géraldine Gomez. Ces trois films ne doivent leur existence qu’au fait d’avoir répondu impérieusement à leur nécessité propre, d’avoir développé un processus singulier, et sont donc tous devenus des longs-métrages.

Sauvages car, articulant les questions des mouvements sociaux et de l’immigration, ils proposent une critique de l’humanisme et de l’universalisme européens, et s’interrogent sur les conditions de possibilité de « politiques sauvages », c’est-à-dire de politiques qui reconnaitraient la pluralité des formes et modes d’existences, quelles que soient les espèces vivantes concernées (animales, végétales…). Avec du recul, je me rends compte qu’il y a une sorte de structure commune que l’on retrouve de film en film : une figure de l’étranger (Temesghen dans L’Impossible, Bader dans Vers Madrid, Mohamed dans Paris est une fête) en contrepoint d’un ensemble plus vaste, et notamment le mouvement des places comme lieux hétérotopiques où se déploie une parole « sauvage » (Place de la Nation, Place Puerta del sol, Place de la République). Autre point commun, le fait de vouloir réinscrire, par le biais d’un travail plastique sur les ressources du médium (noir et blanc, jeu sur les vitesses de l’image…), l’usage ou non de citations, certains faits, dits d’actualité, dans le temps long, et de faire ressurgir une part inactuelle. Ce sont donc des films qui, depuis 2009 jusqu’en 2017, et de façon expérimentale, suivent en « pointillé » des mouvements de fond « expérimentaux » qui traversent l’Europe et les sociétés occidentales en général, en font l’archéologie. Ils travaillent donc intensément sur le contemporain – celui-ci étant entendu à la suite de Giorgio Agamben comme « celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps.[22][22] Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?, Paris, Ed. Rivages Poches, coll. Petite bibliothèque, 2008, p.4. (Note de S.G.) »

D.: Paris est une fête est un film sur des corps en lutte, des corps qui se soulèvent, mais c’est aussi un film sur des corps qui essayent de se coucher, afin de pouvoir enfin dormir. Que ce soit chez Apichatpong Weerasethakul ou chez Wang Bing, la question d’une « politique du sommeil » semble de plus en plus présente au cinéma. Il faudrait également citer le livre de Jonathan Crary, 24 / 7, qui montre comment le capitalisme a créé un monde en état de veille permanente. Qu’en pensez-vous ?

S.G.: En effet, le capitalisme tardif 24/7 produits des états de veille continus, des états « de somnambulisme diurne ». De multiples dispositifs sont mis en œuvre afin de favoriser la poursuite ininterrompue de l’activité productive. Parmi ceux-ci notamment, des dispositifs qui viennent porter atteinte à la nuit et à ses registres : à la lumière du jour succèdent, non la nuit noire ou le bleu nuit, mais la nuit blanche et grésillante, ou légèrement bleutée, ou grisée …, des lumières électriques, néons, télés, écrans d’ordinateurs, de portables, de smartphones, de contrôle… La pénombre, l’obscurité, l’opacité est bannie au profit d’une lumière incessante, éternelle et triomphante, d’un jour sans fin. Dans cet Etat de surveillance généralisée, d’alertes permanentes, dans lequel les alternances veille/sommeil, nuit/jour, activité/repos ne sont plus de mise, évoluent des corps déshumanisés, des corps transparents, des corps lumineux ; et dont, en creux, un des modèles paroxystique serait à chercher du côté des prisonniers de Guantánamo, contraints de vivre dans une lumière électrique permanente.

Dans Paris est une fête comme dans la plupart de mes films, je me suis intéressé à des « expériences nocturnes », à des corps impermanents, des gestes profonds, qui tous désignent ces lieux secrets où les êtres et les choses se reconfigurent : corps couchés, ou debout ; corps au repos, ou bien en action… ; qui tous, échappent à l’éveil forcé ou aux insomnies du jour, au profit des réveils désirés de la nuit et de ses multiples circonvolutions, déambulations, veilles particulières. La nuit est ce temps où le regard se décille, où les êtres et les choses se montrent sous un nouveau jour. Un jour obscur, qui n’est plus brulé par la lumière de la transparence, par les multiples architectures de la transparence et de la raison menaçante ; mais traversé par la nuit profonde et noire, travaillé par les multiples rotations de la raison en tant qu’elle est dotée d’une capacité auto-réflexive, c’est-à-dire critique.

D.: Dans Naufragés avec spectateur, le philosophe allemand Hans Blumenberg caractérise la métaphore comme une « puissance de dérangement ». Il dit également qu’elle est un « authentique moyen de réaliser la saisie d’un contexte » ? Comment concevez-vous vos métaphores, par exemple celle du poisson ? Comment se raccordent-elles aux scènes plus directement documentaires ?

S.G.: Blumenberg… Voilà un homme-hibou, qui ne se livrait qu’à des expériences nocturnes. Saviez-vous qu’il n’apparaissait qu’à l’heure de midi auprès de sa famille, toujours impeccablement vêtu ? Archie Shepp, que j’ai eu la chance de côtoyer un peu, fait lui aussi de la nuit son alliée, et ne commence sa journée qu’à dix-huit heures…

Cette expérience de la nuit, du retrait du jour, n’est pas sans lien avec la notion de métaphore telle que la développe Blumemberg, ainsi que vous le rappelez. Chez lui, la métaphore fait partie de ces gestes de défense à l’égard du réel, du caractère écrasant du réel, de ce qu’il appelle le « chaos ». Les métaphores ne viennent pas révéler l’être dans son invisibilité constitutive à la différence de ce que souhaitait quelqu’un comme Heidegger par exemple, mais viennent former un écran devant le chaos qui menace de nous engloutir, aident l‘homme à évoluer intellectuellement dans un univers de sens qu’il a lui-même créé. Les métaphores chez Blumenberg sont des métaphores « absolues » au sens où elles préservent et protègent de l’absoluité du réel. La métaphore est « absolue » parce qu’elle est « détachée de », elle n’est pas absolue au sens de « totale », mais de « séparée ».

Dans l’ouvrage que vous citez, il part de la magnifique métaphore développée par Lucrèce dans De rerum natura, « naufragés sans spectateurs », et il en retrace l’histoire des transformations, déplacements, refoulements au cours des siècles ; où comment l’être humain réagit et évolue à travers une métaphore, un « horizon d’intelligibilité » dont il s’est doté.

La position philosophique qu’il adopte consiste à tout faire dériver des facultés d’un être fini, qui ne peut accéder en rien à ce que Kant appelait l’« en-soi », et Heidegger l’« être ». L’être fini construit l’être humain. L’être fini construit son monde, où il vit « à l’abri », car il est « faible ». Ce qui m’intéresse chez Blumenberg, à l’heure où l’on ne cesse de parler d’identité et d’altérité, c’est le refus absolu de toute ontologie, fût-elle fondamentale, c’est-à-dire une ontologie du non-représentable.

Dans Paris est une fête, les métaphores déployées dans la scène des tournesols, ou bien encore dans celle des poissons, participent de scènes non prévues, non programmées, et qui se sont imposées, par un effet de cristallisation, au cours du processus cinématographique alors que celui-ci arrivait pratiquement à son terme. Elles viennent redoubler, tout en s’en « protégeant », et sur le mode poétique et allégorique, une saisie du réel par ailleurs opérée selon deux autres régimes d’image. Premier régime d’image : figuration (vues « documentaires » au sens traditionnel du terme (documenter) lors des scènes de manifestations, évacuations…). Deuxième régime d’image : figuration/transfiguration (traces documentaires et travail de l’imaginaire avec les scènes de Mohamed). Les métaphores s’inscrivent dans un troisième régime d’image : transfiguration. Ces images, construites, viennent se télescoper avec les multiples déclinaisons de la métaphore lucrécienne à travers les siècles. A travers elles se donnent à lire les manières, les façons, dont l’homme réussit à se détacher, se protéger, s’abriter de ce qui peut venir de très loin, comme de très près, du regard et de ses menaces, et à se rendre indépendant. Percevoir, comme être perçu, peut être une menace, à l’instar des systèmes de représentations établis qui figent et assignent tels ou tels à des places immuables – violence d’autant plus insoutenable que l’univers est mouvant. Le questionnement est en effet quotidien : comment se mouvoir, se déplacer, en tant qu’individu continument pris dans des métamorphoses environnementales et les rets des regards ? La métaphore absolue procède des lumières noires, des lumières obscures. Elle est une charge, une force subversive, à même de signer les sorties des lumières trop crues, de désamorcer les réalités cruelles.

D.: Comment la distribution de Paris est une fête s’est-elle organisée ? Quelle était la stratégie ?

S.G.: L’objectif, comme pour tous les films précédents, était de multiplier les conditions de visibilité du film dans l’espace public afin de le mettre à la portée de toutes et de tous ; et non pas de le réserver aux seuls lieux où ce genre de films est désormais de plus en plus cantonné (les festivals de cinémas nationaux et internationaux, les musées, les lieux alternatifs…), et aux seuls gens qui les fréquentent. Malgré les nouvelles pratiques culturelles – comme le fait que nombre de personnes visionnent les films sur internet, ou ne se déplacent plus au cinéma que pour voir sur grands écrans les blockbusters -, je crois encore à la salle de cinéma. Cela reste un lieu où un film peut véritablement se déployer, où de multiples enjeux politiques et esthétiques sont travaillés, dans lequel sont mises en œuvre les conditions d’une expérience collective…

Il paraissait opportun, pour des raisons évidentes, de faire en sorte que le film connaisse une existence dans les salles de cinéma durant les campagnes présidentielles et législatives : c’était là un moyen de me positionner en tant qu’individu et cinéaste, et de faire entendre dans l’espace public des voix, des travaux, qu’il me semblait important de faire résonner.

C’est pourquoi les séances étaient accompagnées de rencontres avec différents intervenants, intellectuels, chercheurs, cinéastes : Marie-José Mondzain, Patrick Boucheron, Marielle Macé, Olivier Schefer, Eric Fassin, Ann Stoler, Antoine de Baecque, Valérie Dréville, Nicolas Jaoul, Michel Agier, Vincent Dieutre, Hélène Fleckinger, Gabriel Bortzmeyer…

D.: Beaucoup d’intellectuels sont en effet associés à la sortie de vos films, par le biais de discussions en salles ou d’articles. L’entretien qu’a mené Raquel Schefer avec vous, et qui constitue l’essentiel du dossier offert aux spectateurs, est lui aussi riche d’idées et de références. Comment pensez-vous cette articulation entre film et discours, production cinématographique et production « théorique » ? Vos lectures peuvent-elles parfois s’inscrire dans un travail spécifique de préparation ou d’élaboration du film ? Ou bien y a-t-il simplement continuité ?

S.G.: D’une façon générale, j’aime apprendre et découvrir de nouvelles choses, sinon je ressens violemment un sentiment d’enfermement, de fermeture. J’aime la recherche, y compris universitaire, et je devais il y a plusieurs années maintenant entreprendre une thèse. Finalement, je n’ai pas pu poursuivre ce projet, pour des raisons que je n’exposerais pas ici – je n’exclus cependant pas de le concrétiser un jour.

De façon plus précise, il y a un certain nombre de thèmes et de questions qui m’intéressent, que j’essaie de travailler, et qui trouvent une traduction dans le travail cinématographique proprement dit, ou bien extra-cinématographique. Si certains travaux apparaissent comme théoriques, il ne s’agit pourtant jamais d’une production spéculative, car toujours en relation avec le cinéma, toujours mise à l’épreuve auparavant lors de mon travail de cinéaste. En général, les textes plus théoriques s’inscrivent dans un travail d’auto-réflexivité quant à ce que j’ai essayé de faire. C’est un autre dispositif qui est utilisé, qui permet de réaliser de multiples exercices critiques, le développement de nouveaux espaces d’images, et m’aide à m’interroger et à préciser les pistes à suivre. Le travail d’écriture favorise d’autres formes de décentrement et le surgissement de formes nouvelles – par formes, j’entends manières d’être, registres d’existence, sujets cinématographiques… Il existe différents modes de relation au monde, que révèle le travail sur les failles, craquements, fissures.

D. : Comment avez-vous vécu la réception critique du film ? Faisant de vous un chantre de « l’insurrection qui vient », Jean-Michel Frodon écrit par exemple cette chose étonnante : « La question devient alors celle de la place, ou même de la fonction d’un artiste comme Sylvain George, et du cinéma tel qu’il le pratique. » La chose est étonnante car, à l’évidence, M. Frodon n’aurait pas l’idée de poser une telle question à l’égard d’un cinéaste comme, par exemple, Bertrand Bonello. Par ailleurs, elle semble découler de ce qui constitue une tare de la critique française, à savoir l’incapacité à dépasser le dualisme esthétique / politique, redoublé ici par celui qui existerait entre émotion / réflexion.

S.G. : Je crois pouvoir dire que la réception critique du film a été extrêmement clivée avec des articles et réactions magnifiques d’un côté, ne séparant pas, pour le dire vite, le fond de la forme, les critiques soulignant chacun à leur manière tels ou tels aspects du film[33][33] Citons le beau dossier réalisé pour La Furia Umana par Raquel Schefer, avec des textes signés par Marie-José Mondzain, Janes Gaines, Debarati Sanyal, Ivan Pinto. (Note de Débordements.) ; et de l’autre côté, des articles d’une violence inouïe à l’encontre de mon travail – une violence d’autant plus grande qu’elle émane de personnes qui ont pu soutenir jusqu’à il y a peu mon travail. Parmi ceux-ci, l’article de Slate que vous mentionnez, auquel on pourrait rajouter celui du Monde, signé Isabelle Régnier.

Violentes, non pas en ce que leurs auteurs n’apprécieraient pas un film réalisé de haute lutte (bien évidemment, tout un chacun est libre d’apprécier ou non un film ; tout comme j’apprécie la contradiction et les échanges/débats d’idées), mais en ce qu’ils le disqualifient sur la foi d’arguments totalement fallacieux, tordant littéralement le propos du film afin de satisfaire leur démonstration. Séparant tous deux le fond de la forme, soulignant, voire louant les qualités esthétiques du film, je serais donc pour l’un le « cinéaste officieux » du Comité Invisible, prônant une insurrection à venir en faisant l’apologie de la violence ; pour l’autre, je réitérerais le geste d’exclusion de la Société, et dénierais le droit à l’existence des sujets filmés, en les instrumentalisant à de pures fins esthétiques et auteuristes.

Le fond du problème est je crois assez simple et presque banal : il ne faut en rien heurter la bien-pensance de la bourgeoisie de « gauche ». Il ne faut en aucun cas rompre le consensus généralisé, c’est-à-dire aller à l’encontre du « progressisme », celui-ci étant généralement entendu comme une démarche égalitaire, alors même que fondamentalement le progrès est devenu une idée conservatrice (ainsi que le montre clairement certains travaux de Jacques Rancière) : toute marche en avant est réglée, ordonnée par un grand « ordonnateur », et les résultats de cette marche aboutissent au même point de départ : le maintien de la hiérarchie entre celui qui fait avancer et celui qui suit. L’irruption du dissensus est forcément taxé de « radicalisme[44][44] Cf. Marie-José Mondzain, Confiscation, Des mots, des images et du temps, Paris, Ed. Les liens qui libèrent, 2017. (Note de S.G.) », convocation d’un « grand soir » à venir au mépris des sacro-saints principes de réalité en vigueur, et nécessaires « transformations sociales » ; même chose pour la seconde, pour qui les places ne doivent pas être remises en question, et pour qui la construction d’un film, comme la fréquentation d’une salle de cinéma, par « l’écoute et la compassion » accordée aux sujets, renvoient aux visites naguère effectuées dans les églises. Et jusqu’aux « chants liturgiques » : ainsi sous la plume de cette critique, un homme noir faisant de la beat box dans les rues de Paris sera bien évidemment un « griot ». De l’éloge du ciné-confessional.

L’époque est si violente, intolérante et totalitaire que l’on pourra voir remis en question tout principe de contradiction, se voir dénuder de toute légitimité, interrogé sur sa « place » et « fonction » en tant « qu’artiste » (on n’ira pas jusqu’à user du mot d’ « individu », mais on n’en est pas loin), au sein de la société. Ici encore, se retrouve donc validée la disqualification de la pensée critique et de la pensée de l’autre, à l’œuvre depuis plus de trente ans et lisible dans les journaux ou les plus célèbres revues de cinéma… Ici encore, on mesurera la pertinence du simple critère du « jugement de goût » sur lequel la critique cinématographique se fonde depuis quelques décennies. Ici encore, on verra comment il n’y a plus aucune mesure dans les rapports de force en présence, et comment un film et son auteur, « minoritaires » au sens deleuzien du terme évidemment, comme au regard du paysage cinématographique national et international, se verront fondamentalement disqualifiés, remis en question dans leur droit à l’existence.

A l’inverse sera loué (sinon justifié), au nom de la sainte « politique de l’auteur/politique de la caméra » (notions tellement surannées qu’il serait peut-être temps, sinon de les réanimer, du moins de les réexaminer), le geste cinématographique totalement désubstantivé, le pur et triste chatoiement des formes creuses, la représentation d’archétypes (le banlieusard français « d’origine maghrébine » prêt à céder aux sirènes de Daech ; l’étudiant de Sciences-Po…), de jeunesses à qui on déniera toutes possibilités de révoltes, de pensées articulées, ramenées et livrées qu’elles sont à leurs seuls « instincts » et « sentiments », muent par le seul principe effarouché de la dépense physique et consumériste (« tout faire péter », « se gaver… à mort »). C’est encore et toujours le triomphe de l’art pour l’art et de l’esthétisation du politique tels que Walter Benjamin, encore lui, avait pu l’analyser en 1935.

D.: La possibilité d’un cinéma rétif aux catégorisations et en prise avec le présent le plus brûlant vous semble-t-elle autorisée par le système d’aides tel qu’il fonctionne actuellement en France ?

S.G.: Difficilement. En ce qui me concerne, et je ne suis pas le seul bien sûr, je suis toujours parvenu à obtenir un minimum de subventions publiques, mais ce au prix d’un travail acharné, de conquêtes dûment menées. On voudrait commodément me ranger dans des catégories préétablies qui ne veulent strictement plus rien dire : cinéma militant, cinéma politique… ce qui peut entraîner des disqualifications immédiates, qu’il s’agisse d’aides à la production, post-production, distribution. S’il est difficile de réduire et rabaisser mon travail aux types de films que l’on range traditionnellement, et avec beaucoup de dédain, dans ces catégories, tout est néanmoins fait pour m’y ramener ; tout est fait pour rabaisser, diminuer, discréditer la portée de mes films – les réactions de certaines critiques rapportées ci-avant en attestent. Dans le cas des aides, et notamment celles relatives à la distribution, les motivations des décisions de commissions sont édifiantes. Pour simple exemple : qu’il s’agisse de Vers Madrid ou bien de Paris est une fête, le même argumentaire a été peu ou prou déployé par la Commission du CNC à trois ans d’intervalles. Les parties concernant les migrants sont quasi unanimement saluées ; les parties concernant les mouvements sociaux et autres manifestations sont rejetées au prétexte que « Chris Marker a déjà filmé la police et les manifestations ! » « On a déjà vu cela cent fois ! » « Mais où veut-il en venir, on ne comprend plus rien ! » C’est dire… La pertinence des images est systématiquement niée dès lors que celles-ci semblent troubler un peu la règle du jeu. Peu importe en effet que le mouvement dit « Les Indignés » ait été le premier et le plus important mouvement social qu’ait connu l’Europe en ce début de XXIème siècle, ait soulevé des problématiques parmi les plus cruciales qui traversent les démocraties occidentales ; peu importe que certaines revendications portées en France entre 2015 et 2016 par les manifestants et autres « casseurs », ainsi qu’ils ont été communément qualifiés, se soient retrouvées légitimées et validées par le premier personnage de l’État Français, le Président de la République Française, et par l’Histoire, non pas vingt ou trente après, mais moins d’un an après les événements[55][55] Dans l’ouvrage Un président ne devrait pas dire cela, de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, le Président de la République déclare avoir proclamé l’état d’urgence non pas afin de lutter contre le terrorisme, mais pour assurer la réussite de la COP 21. Rappelons si nécessaire que les dispositifs types état d’urgence (état d’urgence en vigueur en France depuis des années), régimes d’exception, couvre-feu etc., étaient jusqu’à présent réservés aux colonies ou aux pays en guerre. (Note de S.G.). Peu importe encore la personnalité du cinéaste, le langage cinématographique développé, son esthétique, la façon dont il va filmer lesdites manifestations, son style… Ne pas bouger. De la sclérose cinématographique.

Force est de constater qu’à l’inverse des sciences humaines où certaines thématiques peuvent tout de même être travaillées a minima sans que leurs auteurs ne soient taxés de « philosophes militants », de « sociologues à visées activistes », etc., le cinéma est traversé par des lignes de forces ultra-conservatrices ; des lignes idéologiques extrêmement dures, qui irriguent et perpétuent des systèmes de représentations dûment construits, fondamentalement nécrosés ; des lignes foncièrement inégalitaires qui confortent le jeu des places et du pouvoir. Il en va sans doute de l’éthique et de la responsabilité de chacun, de chaque acteur du champ cinématographique, que de savoir où et comment poser sa caméra, où et comment produire, où et comment projeter et diffuser les images. Des images chargées d’à-présent, ouvertes aux signes fragiles du passé comme aux gestes qui adviennent. Des images désirantes et vulnérables. Des images intensément contemporaines. Et qui font monde.

Voir dans le noir.

Toutes les images proviennent de Paris est une fête - Un film en 18 vagues de Sylvain George.