The Kingdom, Lars von Trier

Sous le soleil

Conçue en deux temps – les deux premières saisons dans les années 1990, suivies de la troisième, Exodus, vingt-deux ans plus tard – Riget (The Kingdom ou L’Hôpital et ses fantômes) fait l’objet d’une intégrale sur support blu-ray aux éditions Potemkine, s’inscrivant dans le prolongement de la rétrospective Lars von Trier de 2023 et du travail de restauration et de remastérisation des films, permettant ainsi de faire revivre le Royaume pour le public contemporain. La première mondiale de la troisième saison avait eu lieu à la Mostra de Venise en 2022.

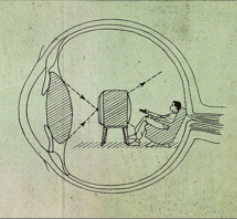

Au commencement, Riget s’ouvre sur un brouillard. Des silhouettes glissent au ralenti dans un marais, lavant du linge dans une eau stagnante, tandis qu’une voix d’homme grave conte l’origine du lieu : sur ces terres où les morts nettoyaient jadis leurs draps, la science moderne a bâti son royaume. L’ouverture de Riget trouve, bien plus tard, un écho dans la descente aux Enfers de Jack et Verge dans The House That Jack Built. Dans les deux œuvres, von Trier met en scène un paysage primitif et la rencontre des corps avec la matière : un marais pour l’une, une grotte humide avec un torrent pour l’autre. Dans Riget, ce sont des mains livides qui percent la tourbe, comme si la matière elle-même accouchait des morts ; dans The House that Jack built, ce sont les têtes de Jack et de son guide qui émergent, haletantes, submergées jusqu’aux lèvres, happées par la force de l’eau. De part et d’autre, les personnages semblent engloutis plus qu’ils ne se tiennent debout : ils luttent contre une matière qui les tire vers le bas. Et la caméra, dans les deux œuvres, adopte le même mouvement : elle s’enfonce. Elle plonge comme elle se laisse entraîner dans les boyaux du tunnel infernal où Jack et Verge rampent vers les cercles de Dante.

Ce prologue, qui revient au début de chaque épisode de la série, est déjà une promesse : le réel que nous allons traverser sera trouble, en perpétuelle fuite. Il annonce d’emblée la porosité entre le spiritisme et le savoir, entre ce qui s’explique et ce qui échappe. Le Rigshospitalet, institution rationnelle par excellence, s’y dresse comme une forteresse enserrée. Tout ce qui s’y passe est condamné à l’entre-deux : ni vivant ni mort, ni comique ni tragique, ni croyant ni athée. Ce qui relie toutes ces visions, c’est l’idée que le cinéma de Lars von Trier est toujours un art de la contamination : entre le réel et sa doublure, entre l’image et sa maladie. L’image qui se constitue est celle d’un renoncement : le regard, avant de se fixer, s’est laissé happer par l’abîme, explorant les sous-sols pour en extraire une vision suspendue entre surface et gouffre.

Mme Drusse, médium amateur et patiente récidiviste (elle se fait passer pour malade afin d’enquêter sur les phénomènes paranormaux), en est la première victime et la première prêtresse. Dès les premières minutes de l’épisode inaugural, elle entend, dans l’ascenseur, les plaintes à peine audibles d’une petite fille : la série ouvre là la porte aux fantômes. Ce cri spectral fissure la façade lisse de l’hôpital et agit comme une faille dans la rationalité. Le couloir s’allonge, et Von Trier, par le tremblement du cadre, les surimpressions et la couleur sépia de l’image, fait du visible une expérience hallucinée. Ce personnage illustre la manière dont von Trier confie aux femmes la charge de percevoir et de transmettre le mystique au sein de ses récits. Dans Riget, comme dans Breaking the Waves ou Antichrist, ce sont des figures féminines qui portent cette sensibilité, qui reçoivent et transmettent ce que d’autres personnages – souvent masculins – refusent de voir ou d’entendre. Cette réhabilitation de l’hystérie – la sensibilité comme savoir – renverse la tradition médicale que la série parodie, tout en rejouant une histoire plus ancienne : de l’Antiquité aux époques modernes, les figures marginalisées ou stigmatisées pour leur folie, les prêtresses, pythies ou sorcières incarnent souvent une parole de vérité, socialement encadrée, toujours surveillée et parfois opprimée, jamais complètement effacée. Von Trier inscrit ainsi Mme Drusse dans cette lignée – qui traverse tout son cinéma – où le mystique passe par le corps souffrant des femmes, comme si seule la douleur pouvait rouvrir le passage entre les mondes. La première saison montre Drusse investiguer, descendre dans les sous-sols comme on descend dans la mémoire refoulée du lieu. Son obsession de la petite Mary Jensen – morte il y a des décennies, oubliée, conservée dans un bocal de formol – devient une histoire que la science à la fois garde et refuse d’écouter. À côté d’elle, Stig Helmer, chirurgien suédois parachuté à Copenhague, incarne le déni, le ridicule, la brutalité bureaucratique. Héritier de l’hypocondrie de Lars von Trier lui-même, il traîne derrière lui la faute originelle – l’opération de Mona, une enfant devenue végétative après une erreur médicale. Sa haine des Danois, « danskjävlar », qu’il crache en juron à chaque épisode, n’est pas qu’un trait comique : elle dit la peur de perdre le contrôle, le fantasme d’un ordre rationnel menacé par le désordre du vivant. Sa morgue autoritaire et son racisme latent deviennent les symptômes d’un système malade. Helmer fonctionne aussi comme un autoportrait critique : von Trier y condense ses névroses, obsessions et contradictions, comme il le fait également à travers Jack dans The House That Jack Built, le couple dans Antichrist, ou sa propre figure dans Epidemic. Chez Lars von Trier, la hiérarchie n’existe que pour être retournée : les médecins sont grotesques, les patients prophétiques, les malades clairvoyants, les femmes médiums. L’hôpital, temple de la raison et instrument de la science moderne, devient une cathédrale de superstitions, où le grotesque apparaît comme la seule réponse possible au pouvoir et à la rationalité.

Sous cette inversion se cache une charge politique et philosophique plus vaste : Riget est une satire du rationalisme occidental lui-même. L’hôpital est ici présenté comme un appareil de domination – une forteresse épistémologique qui refuse toute porosité avec l’invisible. On pourrait lire cette structure à travers Foucault : les salles, les couloirs, les registres sont les instruments d’un savoir disciplinaire, mais von Trier pervertit cette logique. Là où le pouvoir médical prétend maîtriser la maladie, c’est la maladie qui devient une forme supérieure de connaissance. Cela rappelle cette idée des discours souterrains[11][11] « Depuis le fond du Moyen Age le fou est celui dont le discours ne peut pas circuler comme celui des autres : il arrive que sa parole soit tenue pour nulle et non avenue, n’ayant ni vérité ni importance, ne pouvant pas faire foi en justice, ne pouvant pas authentifier un acte ou un contrat, ne pouvant pas même, dans le sacrifice de la messe, permettre la transsubstantiation et faire du pain un corps ; il arrive aussi en revanche qu’on lui prête, par opposition à toute autre, d’étranges pouvoirs, celui de dire une vérité cachée, celui de prononcer l’avenir, celui de voir en toute naïveté ce que la sagesse des autres ne peut pas percevoir. » (Michel Foucault, L’Ordre du discours, leçon inaugurale au Collège de France, 2 décembre 1970), toujours pris dans le contrôle social : le corps souffrant, le délire, la superstition deviennent des voies d’accès à une vérité.

À chaque fois, le générique de fin dévoile un jeune Lars en costume, souriant et plein d’entrain, debout devant un rideau rouge qui évoque à la fois la scène de théâtre et le décor d’émissions d’horreur populaires. Sa posture cérémonielle, rassurante et ironique, rappelle celle des présentateurs télévisés (notamment Alfred Hitchock, aussi auteur de son propre programme), qui introduisaient alors des histoires effrayantes avec un mélange de sérieux et de malice. Ici, le rideau rouge ne se contente pas de séparer le réel de la fiction ; il devient un seuil symbolique, un espace liminaire. La caméra cadre frontalement Lars, comme pour le faire entrer dans notre champ de perception tout en nous rappelant qu’il s’agit d’une mise en scène. En s’affichant devant le rideau, il endosse à la fois le rôle du démiurge et celui du charlatan, un illusionniste conscient de sa propre manipulation. Cette ambivalence – entre maîtrise et imposture – hantera tout son cinéma. Et dans Riget, déjà, l’auteur s’exhibe finalement comme symptôme de sa propre œuvre : le cinéaste est aussi un patient (on en revient à Epidemic). Le jeune von Trier qui salue à la fin de chaque épisode n’est pas tant l’autorité souveraine du récit que l’un des possédés du Royaume.

Le grain sale de la vidéo, sa texture jaune et grumeleuse, n’est pas qu’une peau : il manifeste l’impossibilité de distinguer l’image clinique de l’image spirituelle, la radiographie de la vision mystique. Un type d’image malade donc, une image possédée, où la technique elle-même se fait messagère du trouble. Le Royaume respire, suinte. Les murs vibrent, les ampoules bavent, le son grésille – et tout semble contaminé par une présence invisible. La caméra portée, tremblante, donne l’impression que quelqu’un, ou quelque chose, regarde avec nous. Ce n’est pas un réalisme documentaire (Riget a été réalisée avant le manifeste Dogme 95, mais dans un contexte esthétique qui y mène directement) : c’est un réalisme hanté, un regard malade. Von Trier filme l’espace comme un organisme : chaque couloir pourrait être une artère, chaque ascenseur un intestin, chaque porte une plaie. On ne sait jamais si le plan bouge parce que le cadreur tremble ou parce que le monde lui-même est instable. Le grotesque surgit de toutes parts : Moesgaard, chef de service, utilise un rituel de tambour comme thérapie de groupe pour ses collègues ; le professeur Bondo, obsédé par une tumeur rare qu’il voudrait utiliser, envers et contre les refus familiaux ; Morten « Mogge » Moesgaard, fils turbulent et encensé du directeur, pousse la farce jusqu’à voler une tête à la morgue pour une blague sinistre. Ce mélange de trivial et de mystique est la marque la plus singulière de Riget. Le surnaturel n’est jamais pur : il naît à la fois dans le quotidien, dans les gestes techniques, dans la maladresse du corps, dans l’ombre d’un bistouri. Le fantastique se tapit dans des bruits d’ascenseur, dans des répliques injurieuses lancées sur les passerelles, dans un nom d’opération comme « Morgenluft » que l’on agite comme une promesse vaine d’air frais bureaucratique. L’humour noir et décalé de Riget ne se contente pas de soulager la tension : il structure la tonalité de la série. Les situations absurdes – on pense notamment aux rituels et thérapies de groupe – amplifient l’irréalisme et l’angoisse de l’hôpital. Cette comédie noire ne supprime pas l’horreur, au contraire, elle la rend plus imprévisible.

À la fin de la saison 1, la chair devient plus monstrueuse et présage une seconde saison davantage grotesque. Judith, enceinte d’un enfant dont la paternité reste incertaine, donne naissance à Little Brother, un être grotesque et bouleversant, mi-humain mi-divin, qui grandit à une vitesse surnaturelle. Von Trier met en scène la grossesse comme un drame métaphysique : les couloirs de l’hôpital se transforment en couloirs utérins, le monde entier devient matrice. L’enfant monstrueux, interprété par Udo Kier[22][22] Udo Kier (1944‑2025), collaborateur récurrent de Lars von Trier, a incarné avec audace et singularité des figures grotesques, mythiques ou tragiques. De Flesh for Frankenstein à The Kingdom, il a fait du corps monstrueux un vecteur de vérité et de poésie. Son décès marque la perte d’un interprète essentiel du cinéma transgressif, entre autres, dont l’œuvre demeure., est à la fois l’incarnation du péché, du miracle et du cinéma lui-même : un corps impossible, qui ne devrait pas exister et qui pourtant nous regarde. Lorsqu’il parle à sa mère d’une voix adulte, étrange et triste, la série touche à une beauté inédite – celle du grotesque transcendé. Le monstre supplie. Et l’hôpital devient incapable de le sauver, comme si la science échouait devant la pureté tragique du mythe.

Les deux employés atteints du syndrome de Down qui travaillent au sous-sol de l’hôpital forment un duo discret mais essentiel, observateurs lucides des événements, comme un chœur à la fois naïf et visionnaire. Leur parole relie les vivants et les morts. Ils sont les seuls à voir le monde tel qu’il est : absurde, circulaire, condamné à répéter ses fautes. À travers eux, von Trier propose un point de vue singulier sur le Royaume : ils ne sont ni fous ni clowns, mais des personnages dont la parole et l’attention mettent en lumière les contradictions du monde médical et social. Ces voix marginales sont la conscience du Royaume. En leur confiant un rôle proche du chœur antique, le cinéaste inverse le rapport entre norme et vérité : la clairvoyance n’est pas l’apanage des figures autoritaires, elle peut venir du bas, de ceux que la société marginalise.

À la fin de la saison 2, alors que les mystères s’accumulent – le bébé monstrueux s’éteint, les fantômes se multiplient, l’hôpital s’enfonce dans la boue, Lars von Trier coupe net et conclut par une berceuse face caméra. Pas de résolution, pas de vérité. Juste une image suspendue, un monde inachevé. Cette non-fin, cette dissonance involontaire (la série s’est principalement arrêtée en raison du décès de plusieurs acteurs clés), est déjà une forme d’éternité. La série parle de ce qui refuse de mourir – les morts, les souvenirs, les images. C’est peut-être cela, le Royaume : un purgatoire du visible, une zone intermédiaire entre la fiction et la mémoire.

Et puis, après tout ce temps, après le silence, après la disparition du signal vidéo et des acteurs, après l’effacement progressif de la bande magnétique, le Royaume s’est rouvert. Plus de vingt ans ont passé, et pourtant rien n’a changé, ou plutôt tout a changé pour que rien ne soit vraiment résolu. Loin d’être seulement la suite d’un récit interrompu, ce qui s’y rejoue est la résurrection d’une matière disparue – la pellicule jaunie, les visages maladifs, la lumière pathologique, la caméra malade. Ce retour tardif, ce ressassement, est aussi un exorcisme : Lars von Trier se risque à devenir son propre fantôme, lui qui a déclaré en 2022 être atteint de la maladie de Parkinson. Ce geste est bouleversant : l’auteur, malade, réapparaît dans un monde qui lui ressemble désormais.

Ce qui frappe d’emblée, c’est le dispositif réflexif : la série s’ouvre sur sa propre image, comme si elle se rêvait en train de revenir à la vie. Karen regarde la fin de la saison 2, constate l’inachèvement du récit, puis décide d’entrer dans le Royaume. Ce geste d’un spectateur qui traverse l’écran est l’acte même du cinéaste : franchir la frontière de son œuvre, pénétrer le décor de sa propre mémoire – Lars von Trier avait déjà convoqué ses précédents films dans The House that Jack Built. Ici, l’hôpital n’est plus tant un lieu qu’un palimpseste, un ruban de VHS que l’on rembobine pour y retrouver les traces de ce qui fut filmé. Chaque plan est hanté par son antécédent, chaque personnage par celui qu’il remplace. L’actrice Bodil Jørgensen, en Karen, n’imite pas Mme Drusse : elle l’évoque comme une survivance. Helmer Jr. revient au Royaume comme on retourne sur les lieux d’un crime : il succède à son père, ce chirurgien suédois dément, espérant comprendre ce qui, ici, l’a fait sombrer. Les deux laveurs d’origine ont disparu et sont remplacés par un homme atteint de progéria et un bras mécanique. Le chœur du Royaume subsiste donc, sous une forme altérée, comme une mémoire déformée de la série originale. Tout fonctionne comme une relecture à travers la brume du souvenir : non pas la répétition des mêmes gestes ou des mêmes plans, plutôt leur revisite, légèrement décalée.

Le décor a vieilli, les acteurs aussi, et cette fatigue devient la matière même de la série. L’arrivée de Karen à l’hôpital inaugure un rythme suspendu : sa marche flottante, son regard attentif aux lieux et aux traces du passé imposent un tempo contemplatif, où chaque geste et chaque plan semblent ralentis par la mémoire. On en vient à se demander s’il ne s’agit pas tant d’une série que d’une séance de spiritisme – entre les personnages et les fantômes, entre le cinéaste et son propre passé. Lars von Trier sait qu’il refait le geste de Twin Peaks: The Return en le tordant : là où Lynch plongeait dans l’abstraction pure, lui choisit la farce. Il se moque de lui-même, de son sérieux passé, de son propre statut d’auteur. Exodus est traversé par une autodérision étrange, presque tendre, où le grotesque demeure le salut. Et pourtant, sous la bouffonnerie, la mélancolie sourd. L’image de Exodus, faussement jaunie, est parcourue de parasites comme d’une fièvre ancienne. C’est là que se loge la beauté du retour : la sensation que le cinéma, même malade, peut encore produire du mouvement. On sent le plaisir de l’écriture, de suivre ces personnages, et ce que l’on croyait être une simple résurrection se transforme en méditation sur la survivance des images. Le Royaume devient une chambre mortuaire où l’on célèbre les spectres du cinéma. Chaque plan est double : image d’aujourd’hui et souvenir d’hier. Lorsque Udo Kier réapparaît, gigantesque, pleurant dans les eaux du purgatoire, c’est tout le cinéma de von Trier qui ressurgit : le corps monstrueux (non par difformité, mais par excès : traversé par la foi, le désir et le sacrifice) de Breaking the Waves, la métaphysique de Antichrist, le romantisme apocalyptique de Melancholia. Se faisant désormais appelé Big Brother, il n’est plus tant un personnage qu’une icône, un masque funèbre et sublime à la fois. Noyé dans ses larmes, il s’abîme dans le marais tandis que l’ouverture de Tristan und Isolde emplit l’image – ce motif wagnérien qui, déjà dans Melancholia, annonçait la collision du désir et de la fin du monde. Puis c’est Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639, un des préludes de l’Orgelbüchlein de Bach, qui vient élever le Royaume vers une autre dimension : sa pureté harmonique et sa mélodie sombre suspendent le temps. Von Trier rejoue ici une musique qu’il avait jadis disséquée dans Nymphomaniac.

Et puis il y a cette fin, d’une audace presque absurde. L’accident de voiture final de Helmer Jr. – où surgit soudain sur le pont une statue colossale, d’une taille si absurde qu’elle semble défier toute logique physique – fait écho à celui achevant la saison 2. Le monolithe spectral, massif, impassible, bloque la route comme une apparition métaphysique ; il semble peser des tonnes, or le pont, étrangement, ne cède pas sous son poids. Pendant ce temps, l’hôpital s’effondre ; la matière du réel se décompose tandis que l’irréel, lui, tient bon. Le Grand-Duc (Willem Dafoe) a accompli sa mission et fait régner le chaos. Et alors qu’il s’était retiré physiquement – incapable de rivaliser avec « l’insupportable audace » dont son jeune moi faisait preuve à la fin de chaque épisode, laissant seulement ses deux pieds dépasser du rideau, Lars von Trier descend enfin du ciel, vêtu d’un manteau rouge duveteux. L’arrivée en hélicoptère a quelque chose de carnavalesque et de sacrilège. L’air serein, presque sage, Lars von Trier se place désormais au centre du dispositif mais ne se désigne pas tant comme le diable du récit que comme celui du cinéma. Interpréter Satan est certes un effet comique, c’est aussi assumer la transgression, explorer les marges du pouvoir et de l’interdit, et, peut-être, se confronter directement à ses propres contradictions. Cette posture le transforme en médiateur entre deux mondes, en auteur conscient de sa capacité à manipuler, séduire et inquiéter. Ce geste clôt un cercle ouvert avec The House that Jack Built, où Jack, vêtu du même rouge, chutait en Enfer. Ici, ce n’est plus le personnage qui tombe mais le cinéaste qui apparaît, une sorte de démiurge fatigué observant ses créatures, entrant sur scène pour sceller le théâtre et bénir les fantômes. Cette main tendue pour être baisée, cet hélicoptère incongru, c’est peut-être le point le plus sincère de tout Exodus. Von Trier ne cherche plus la rédemption ni la provocation. Il ne cherche même plus à être compris. Il filme son propre effacement, son propre passage dans l’autre monde – celui des images et des spectres. Il ne réapparaît d’ailleurs pas au générique et laisse la couronne de l’Avent, qui faisait office de substitut, brûler.

Les trois saisons de Riget forment un dyptique funéraire. Le premier temps explorait la contagion du mystique dans le quotidien ; le second laisse transparaître la présence persistante des souvenirs anciens. Là où Mme Drusse ouvrait les portes du Royaume pour libérer les âmes, Karen les rouvre finalement pour libérer la fiction elle-même. Le geste est similaire, or désormais, ce sont davantage les images du von Trier que les morts qui errent dans l’hôpital. Et lorsque le sol s’effondre, lorsque tout s’écroule dans la dernière séquence, on se dit que rien n’a jamais été aussi vivant. Le chaos final n’est pas tant une apocalypse qu’une délivrance : von Trier brûle son propre décor – le lit en flammes de Karen, s’enfonçant dans le sol – comme on brûle un vieux négatif. Il filme moins la fin du monde que la possibilité de mettre un terme. On peut aussi lire dans ce geste une transition vers son projet annoncé, After, un film sur l’au-delà. La série s’achève ainsi, comme si l’auteur se préparait à regarder la mort non plus depuis un hôpital infesté de spectres, mais depuis l’autre rive ou dans la lumière tremblante des derniers cercles.

3 saisons (1994, 1997, 2022), 13 épisodes.

Coffret DVD (Potemkine Films) disponible en France le 6 janvier 2026.