The Tracey Fragments

Le montage en mosaïques spatio-temporelles

Inventeur de la polyvision, Abel Gance affirmait que son dispositif, fondé sur la juxtaposition de trois écrans permettait – par le « montage spatial simultané[11][11] Abel Gance, « Départ vers la polyvision », Cahiers du cinéma, nº 41, décembre 1954, p. 4. » – « l’écroulement des frontières du temps et de l’espace[22][22] Abel Gance, cité par Gérard Leblanc, « L’utopie gancienne », 1895, n° 31, 2000, p. 68. ». Structurées par les écrans multiples, les coprésences graphiques simultanées génèrent des tensions interstitielles : des significations, des affects et des stimuli sont induits tant par des points de montage structurant les séquences d’images placées linéairement dans le temps (« montage dans leur ordre vertical[33][33] Abel Gance, « Départ vers la polyvision », art. cit., p. 4. »), que dans une immédiateté graphique et sonore (« montage horizontal simultané »).

S’inscrivant de ce lointain héritage, certains films contemporains proposent une démultiplication systématique des écrans à l’intérieur d’un même écran fractionné, effectuant souvent des montages complexes de séquences à l’intérieur des fenêtres individuelles. Ce faisant, ils complexifient le dispositif gancien en proposant des poly-fenêtrages dynamiques qui induisent des phénomènes de dyslinéarités[44][44] On adopte ici la définition suivante : un film est dit dyslinéaire si le récit qui le construit adopte des libertés structurelles régulières qui perturbent significativement l’ordre chronologique, au regard de la chaîne linéaire des causes et des effets induits par les événements composant l’histoire. Cette définition ne s’applique donc pas aux films dont l’histoire est portée par des incohérences spatiotemporelles, des instabilités identitaires, ou des indécidabilités chronologiques. narratives, se structurant dans le temps, au sein même des fenêtres. Film-emblème de ce type de montage, que nous appellerons ici montage spatial et temporel simultané[55][55] Il est à noter que Emmanuel Siety introduit la notion de montage simultané ainsi : « Le “montage simultané”, en tant distribution spatiale des images dans les limites de l’écran, complète le montage successif en tant que distribution linéaire des plans selon l’axe du temps », et ce sans forcément inscrire cette terminologie dans l’héritage gancien (Le montage simultané. Vies d’une forme, Aix-en-Provence, Rouge Profond, 2023, p. 9) dans le sillage de Abel Gance, le film The Tracey Fragments (Bruce McDonald, 2007) structure un incessant ballet de fenêtres colonisant l’espace-écran, disparaissant pour reparaître, se démultipliant sans cesse. La dynamique du multifenêtrage qu’il propose rend la notion de split-screen (relevant dans sa définition stricte du seul montage spatial simultané – voir infra) très insuffisante pour circonscrire les puissances esthétiques et les dynamiques de montages qui se déploient dans ce long-métrage qui fut notamment récompensé par le Manfred Salzgeber Prize for innovative filmmaking au Festival de Berlin 2007.

Dans une majorité des films de fiction ayant recours au split screen, la mise en relation simultanée des images et des sons au sein de structures à écran fragmenté a, pour but premier, la multiplication des stimuli audiovisuels, tout en gardant un rapport linéaire au récit. L’Exposition universelle de 1967 à Montréal fut l’événement déclencheur d’un regain d’intérêt pour les techniques du split screen et du multifenêtrage en mosaïques. Deux installations filmiques de nature expérimentale y furent présentées : le film-installation A Place to Stand de Christopher Chapman, proposant une visite du Québec dans un dispositif scénique monumental précurseur du futur format IMAX, ainsi que les installations multi-écrans Polyvision et Diapolyekran des artistes tchécoslovaques Josef Svoboda et Emil Radok[66][66] On trouve une description de ces deux installations sur le site personnel de l’artiste-scénographe Joseph Svoboda..

Les principes techniques nécessaires à la construction de ces mosaïques cinématographiques (multi-framing techniques) furent intégrés dès 1968 dans la production cinématographique hollywoodienne, induisant ainsi une « renaissance[77][77] Cf. Jim Bizzocchi, The Fragmented Frame: The Poetics of the Split-Screen, draft paper, Simon Fraser University, 2009. » de l’usage du split-screen dans le cinéma qui donna lieu à un véritable « tumulte structurel[88][88] Cf. Emmanuel Siety, « Croitre et multiplier : du Cinémascope au village planétaire », Le montage simultané. Vies d’une forme, op. cit., p. 173-220. », pour reprendre l’expression d’Emmanuel Siety. De nombreux films tels The Thomas Crown Affair (Norman Jewison, 1968[99][99] Cf. Norman Jewison, bonus du DVD The Thomas Crown Affair, MGM / United Artists, 2 novembre 2005.), The Boston Strangler (Richard Fleischer, 1968), Woodstock (Michael Wadleigh, 1970) ou encore More American Graffiti (Bill L. Norton, 1979) ont fait des usages remarqués de telles compositions. Dans certains films, la démultiplication graphique à l’écran de l’information génère des variations cinesthésiques progressives qui produisent une intensification de la continuité et une saturation de stimuli sonores et visuels.

D’autres offrent des démultiplications du même plan dans la totalité de l’image, empruntant des techniques courantes dans le cinéma expérimental (The Thomas Crown Affair). Dans The Boston Strangler, des structures en mosaïque sont au service d’une expression de la peur grandissante qui saisit la ville de Boston à la suite d’une série de meurtres de femmes étranglées à leur domicile. Plutôt que de procéder à un montage cumulatif linéaire, dans une série correspondant à la notion metzienne de « syntagme par accolade[1010][1010] Christian Metz, « La grande syntagmatique du film narratif », Communications, n° 8, 1966, p. 122. » et que la tradition hollywoodienne aurait qualifiée de « montage sequence[1111][1111] Karel Reisz, « Montage Sequences », The Technique of Film Editing, op. cit., p. 112-122. », ces images ont été « mises en fenêtres », leur coprésence à l’écran permettant une démultiplication accumulative, sans pour autant allonger la séquence dans le temps. Ces multiples fenêtres peuvent néanmoins provoquer une surcharge attentionnelle et un brouillage narratif, pour qui se soucie de respecter les exigences de continuité narrative.

Afin de mettre en évidence l’une ou l’autre des actions présentes dans une fenêtre, l’écran peut alors faire l’objet d’une dynamique de suppressions temporaires de certaines fenêtres, ce qui permet de réduire la pression graphique et diriger le regard vers telle fenêtre ou telle autre, avant qu’un nouveau flux d’images ne viennent composer une nouvelle mosaïque. Il s’agit d’éviter la saturation de stimuli et de permettre la poursuite d’une construction linéaire sous-jacente. La construction des mosaïques porte ainsi la trace de la conception linéaire du récit qui sous-tend le film : elle structure des accumulations graphiques d’actions similaires, toutes situées à des moments simultanés. Aussi le recours à ce dispositif démultiplicateur permet-il essentiellement de structurer des moments de tensions dramatiques insérés dans la progression linéaire classique du récit.

Toutefois, il y a lieu de considérer également la possibilité de montage « intensifs » dans le temps à l’intérieur de ces montages spatiaux simultanés. Des constructions narratives, dysnarratives ou a-narratives peuvent être déployées dans le temps. Elles peuvent se structurer au sein des « fenêtres-images » (montage dans le temps à l’intérieur d’une des fenêtres), ou à une échelle plus large entre les diverses fenêtres « plongées » dans le temps, dans une dynamique combinatoire. On peut alors parler – pour reprendre les termes ganciens – d’un montage simultanément indissociablement spatial et temporel. Faisant appel à un procédé vidéographique inspiré autant du split-screen cinématographique que des écrans de vidéo-surveillance, le film Timecode (2000) de Mike Figgis en constitue un archétype : quatre prises continues de 98 minutes filmées simultanément par quatre caméras mobiles sont placées dans l’écran qui a été divisé en quatre.

Le film suit un groupe de personnes gravitant autour d’un studio de production dans la ville de Los Angeles. Un canevas sous formes d’une partition à quatre lignes (chacune correspondant à l’une des quatre caméras) a fourni une structure commune dotée de points de synchronicité autours desquels les actrices et acteurs ont improvisé cette fiction[1212][1212] Une description du mode de tournage est expliquée par Mike Figgis lui-même dans les bonus de DVD du film Timecode (Columbia TriStar Home Video, 2000).. Relevant tant du database art (Lev Manovich[1313][1313] Lev Manovich, The Language of New Media, Cambridge, The MIT Press, 2001, p. 225. et Marsha Kinder[1414][1414] « A database narratives has a structure that exposes the dual processes of selection and combination, which may not have a clear beginning or end nor a coherent chain of causality. »(Marsha Kinder, « Designing a Database Cinema », in Jeffrey Shaw and Peter Weibel (dir.), Future Cinema: The Cinematic Imaginary After Film, Cambridge MA, The MIT Press, 2002, p. 348.)) que du surveillance art (Thomas Levin[1515][1515] Thomas Levin, « Rhetoric Of The Temporal Index: Surveillant Narration And The Cinema Of “Real Time” », in Thomas Y. Levin, Ursula Frohne and Peter Weibel (dir.), CTRL [Space]. Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother,The MIT Press, 2002, p. 578-593.), ce film constitue ainsi un cas extrême de montage intra-plan[1616][1616] Olivier Zuchuat, Attraits de la durée. Plans perdurant et montage intra-plan dans le cinéma contemporain, Paris, Éditions Mimesis, coll. « Formes filmiques », 2025, p. 8. placé, de manière gigogne, au sein d’un montage spatial simultané. Dans cette construction à quatre écrans synchrones, le spectateur est contraint, par les limitations de ses capacités attentionnelles, à effectuer un tri : son regard se focalise sur tel ou tel écran.

Si les quatre flux d’images sont en permanence coprésents, les quatre champs sonores ont été rendus intermittents au mixage. Les dialogues d’une fenêtre sont parfois mixés à un niveau inaudible pour privilégier un autre dialogue (ou une autre action) dans une autre fenêtre. Le spectateur effectue donc sans relâche une sélection entre les quatre fenêtres afin de déterminer celle qui correspond aux sons audibles, et son attention est très souvent guidée par les sons synchrones (paroles, coups de feu, respirations, bruits issus d’un micro espion). Par ces « arbitrages[1717][1717] Emmanuel Siety, Le montage simultané. Vies d’une forme, op. cit., p. 125. », il réalise ainsi partiellement des actes de montage attentionnels entre les quatre écrans : conduit par les présences sonores, son regard effectue un trajet entre les flux vidéo. En ce sens, le son, par sa capacité d’attraction, agit comme un outil de montage linéaire entre les fenêtres synchrones. Les alternances sonores « engagent » le regard à la recherche de synchronie dans telle ou telle fenêtre. Le spectateur construit alors un itinéraire visuel de nature dyslinéaire au sein de cette mosaïque de fenêtres statiques.

Dans son étude de la vitalité de la construction en mosaïque dans le champ littéraire, Lucien Dällenbach assimile celle-ci à un champ de tensions entre deux pôles contradictoires : celui de « l’unité d’ensemble » et celui de la « discontinuité de ces composantes[1818][1818] Lucien Dällenbach, Mosaïques, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2001, p. 40. ». Toute construction dite en mosaïque, selon Dällenbach, est ainsi caractérisée et singularisée par un compromis entre ces deux forces opposées. Le sens propre du terme « mosaïque » privilégie en effet le premier pôle (l’unité) tandis que ses usages figuraux « exaltent[1919][1919] Ibid.., p. 41. » le second (la fragmentation). Au sens propre, la mosaïque relève du géométrique, du minéral et du composite, elle est incompatible « avec l’image que l’on se fait de la nature animée et avec l’imaginaire du corps[2020][2020] Ibid., p. 46. ». Au sens figuré, la mosaïque associe des éléments hétérogènes. Elle est « du côté » de l’artificialité.

La mosaïque se distingue ainsi du puzzle, qui est sous-tendu par une construction téléologique, soit de l’ordre de la complétude géométrique associée à un jeu de patience (sens premier), soit menant à la résolution d’une énigme (sens second, correspondant à son usage anglo-saxon « puzzle film[2121][2121] Cf. Warren Buckland (dir.), Puzzle Films. Complex Storytelling in Contemporary Cinema, London, Wiley-Blackwell, 2009. »). À l’opposé du puzzle dont la dynamique mène au dénouement, la mosaïque est ainsi statique. Elle doit également être dissociée de la notion de patchwork qui célèbre l’hétérogénéité, le collage, la diversité déstructurée. La construction en mosaïque doit être enfin distinguée de l’opération géométrique de pavage (planar tiling), qui désigne le découpage d’un espace euclidien par des motifs réguliers visant à sa complétion graphique[2222][2222] Cf. Branko Grünbaum & G. C. Shephard, Tilings and Patterns, New York, Dover Publications, 2016.. La notion de mosaïque paraît donc être pertinente pour analyser la complexité des montages spatiaux simultanés à l’œuvre dans les films contemporains tels que The Tracey Fragments (Bruce McDonald, 2007) construit autour du jaillissement de pop-up windows sur un écran d’ordinateur assimilé à l’écran de projection. La différence entre split screen et mosaic screen a été discutée en ces termes par Sergio Dias Branco :

« Dans les deux termes “split-screen” et “mosaic-screen”, les préfixes ont une relation différente avec le deuxième mot commun. La différence entre un verbe – “split/diviser” – et un nom – “/mosaic/mosaïque” – souligne la différence entre les deux techniques. Le verbe (split) indique que l’écran divisé découle de la forme et des limites de l’écran. Il implique l’action de diviser l’écran en plusieurs parties. Le nom (mosaic) signale que la mosaïque est disposée sur l’écran ; il identifie un type de composition d’images sur l’écran[2323][2323] Sergio Dias Branco, « The mosaic-screen: exploration and definition », Refractory, 27 december 2008.. »

Nous proposons d’adopter cette distinction : le split screen qualifie des écrans séparés, découpés en fenêtres de tailles analogues en nombre plutôt limité. Cette notion est construite à partir d’une dynamique de découpe : un écran (de pleine image) est fracturé en sous-écrans de forme géométrique essentiellement rectangulaire au sein d’une dynamique d’apparition et de disparition classique, menant à un « pavage » du plan. Alors que le mosaic screen est de l’ordre de la composition graphique et picturale : les fenêtres sont irrégulières, proposant des fragmentations et des diversités plus grandes. Le mouvement est ici inverse de celui qui préside au split-screen : il ne s’agit pas de séparer le plan, mais davantage de le remplir, de l’occuper. Pour autant, la notion de mosaïque, stricto sensu, n’implique pas de chevauchements entre les éléments qui la forment mais uniquement leur stricte juxtaposition. Toutefois, dans l’usage de l’expression « montage en mosaïque » que nous ferons ici, nous considérerons des cas d’assemblages partiels, par zones fragmentées sur l’écran, par constellations locales, ce qui inclut des chevauchements dynamiques de fenêtres de toutes sortes.

Au regard des dynamiques de montage qui structurent The Tracey Fragments, il importe d’adjoindre à la notion essentiellement bidimensionnelle de montage en mosaïque (qui opère dans le plan) une nouvelle dimension, temporelle cette fois, pour souligner la présence de constructions complexes qui s’y déploient, intensivement, dans le temps. Nous proposons ainsi de définir la notion de montage en mosaïques spatiotemporelles :

Se dit d’un montage opérant simultanément par fragmentations graphiques dans le plan projeté et structurellement dans le temps. Les démultiplications narratives sont ainsi imbriquées, évolutives, donnant notamment lieu à des micro-récits internes à des zones fragmentées.

The « Tracey fragmented screens »

Le film The Tracey Fragments de Bruce McDonald met en place des structures complexes dont la dynamique et l’évolution relèvent tour à tour de la mosaïque, du puzzle, du patchwork ainsi que du pavage de plan. Le multifenêtrage à l’œuvre dans The Tracey Fragments travaille en effet sur plusieurs dimensions complémentaires et non exclusives dans l’espace et dans le temps. Une fragmentation spatiale est introduite, en plaçant dans le plan composite des images parcellaires et simultanées d’une même scène. Celles-ci sont filmées par différentes caméras, induisant des changements d’axes délibérés et/ou des modifications de valeurs de plan. Un même « instant » est ainsi proposé sous plusieurs angles ou valeurs de plans, réunis ensuite sur un même écran dans des fenêtres de tailles et de formes différentes, souvent disjointes. Une mosaïque spatiale dynamique structure ainsi la totalité du film : le spectateur n’est plus mis face à une réalité de pleine représentation, mais bien face à une structure cinématographique composite, un monde enrichi par la démultiplication des points de vue et simultanément complexifié par les différentes échelles convoquées. Le poly-fenêtrage que déploie le film The Tracey Fragments offre ainsi un regard augmenté. Toutefois, l’image du monde ainsi construite est fragmentaire, rompant toute possibilité de mimesis. Le spectateur est placé face à une construction picturale du monde similaire à celle qu’offrent notamment les murs de caméras de surveillance exploités par les services de sécurité des supermarchés ou par les polices urbaines.

Un décalage temporel est très souvent présent dans The Tracey Fragments entre les différents plans d’une même scène, ce qui complexifie son appréhension. L’action présentée dans certaines fenêtres est décalée de quelques secondes par rapport aux autres (Figure 1). Ainsi une même scène est-elle à appréhender dans ces plans mosaïques sous de multiples axes et échelles de plans, avec de légers décalages temporels.

Ces mosaïques sont donc le produit de petites désynchronisations, qui pour être perturbantes par rapport à une appréhension unitaire de la scène n’en restent pas moins circonscrites. La scène propose une construction spatiotemporelle composite qui n’a pas d’équivalent diégétique unique. Que permettent de tels décalages temporels à l’intérieur d’une même scène en mosaïque ?

Le film structure un entrelacs d’espaces narratifs, souvent coprésents à l’écran dans une dynamique d’apparition et de disparition dans des fenêtres en nombre variable. La recherche par Tracey Berkowitz de son frère Sonny dont elle avait la garde et qui a disparu (perdu dans la ville ou peut-être même noyé) constitue la colonne vertébrale du film, complétée par des fils narratifs secondaires : sa vie dans une famille dysfonctionnelle, le harcèlement qu’elle subit de la part de ses camarades, une histoire d’amour fantasmée avec Billy Zero, le nouveau « beau gosse« du lycée, les séances chez son psychiatre, le Dr Heker. Ce récit déstructuré est rendu d’autant plus complexe que Tracey Berkowitz, qui vient d’échapper à une tentative de viol, a trouvé refuge dans un bus de nuit et s’adresse longuement à la caméra.

Des éléments métaleptiques plongent le récit dans un abîme de structures gigognes : la une d’un faux magazine vantant le succès d’un groupe de rock fantasmé, prétendument formé par Tracey et Billy Zero, ou bien l’incrustation du générique d’un pseudo-film intitulé The Tracey Berkowitz Affair au beau milieu des images du film The Tracey Fragments. Les structures en mosaïque agrègent des images tantôt synchrones, tantôt désynchrones, ou parfois complètement asynchrones et tissent des structures poly-temporelles composites. Il s’agit ici de démêler l’écheveau de ces complexités interstitielles, d’identifier les puissances esthétiques et narratives et de dégager des syntaxes propres.

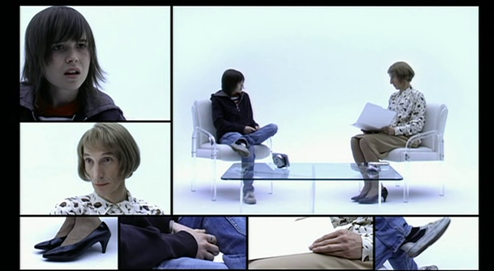

La première visite de Tracey chez le Dr Heker présente la mosaïque compositionnelle la plus stable du film (Figure 2). Les deux personnages dialoguent et la parole circule entre trois fenêtres. Les deux plans serrés de Tracey et du Dr Heker sont liés à des voix synchrones proches et nettes.

Celles-ci sont remplacées – de manière intermittente – par des voix plus caverneuses, que l’on identifie rapidement comme étant synchrones au plan large. Une observation minutieuse, dans le cadre d’un réexamen de la séquence au ralenti, permet de constater que les plans ne sont pas synchrones deux à deux et que les fenêtres sont composées de plusieurs plans mis bout à bout au gré des dialogues. La dyslinéarité construite par le multifenêtrage est ainsi renforcée par la discontinuité à l’intérieur des fenêtres engendrées par de nombreuses sautes visibles. La sonorité caverneuse des voix associée au plan large confère à la scène une dimension d’irréalité, que renforce encore la confusion dans la construction des dialogues puisque à plusieurs reprises le Dr Heker s’exprime simultanément dans deux fenêtres. La scène, tournée en studio sur fond blanc, est ainsi entourée d’une dimension onirique ou fantasmagorique, dont l’esthétique diffère radicalement du reste du film.

À la fin de cette scène, le film renoue avec l’espace narratif unitaire, affirmant sans détours la nature artificielle du fond blanc utilisé pour cette scène tournée en studio (Figure 3).

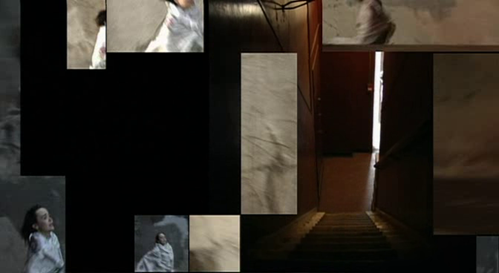

Dans The Tracey Fragments, les structures en mosaïque spatiotemporelles sont la plupart du temps mues par une dynamique agissant sur tous les paramètres disponibles – forme, taille, contenu, nombre, colorimétrie, dégradation artificielle du signal vidéo, mouvement – qui atteint un paroxysme dans la scène où Tracey s’enfuit d’un appartement sordide après avoir tranché, avec le couvercle d’une boîte de conserve, la gorge d’un dealer qui tentait de la violer. De multiples fenêtres jaillissent à l’écran, la dynamique de la mosaïque de plans s’emballe (Figures 4a-b). La confusion graphique radicale transpose rythmiquement la panique de Tracey. Les images de la course de Tracey sont remplacées dans de nouvelles fenêtres par des images des personnages du film facilement identifiables ou par des scènes déjà vues : son frère Sonny, son père, sa mère, le Dr Heker, un homme qui lui sourit dans un bus. Ce kaléidoscope de vie qui se démultiplie à l’écran, forme comme une condensation existentielle.

Les fenêtres multiples envahissent l’écran comme un ressac submergeant l’attention du spectateur qui ne peut assimiler totalement ce flot d’informations, ni sur le plan perceptif ni sur le plan mental. Le mouvement de saturation visuelle évoque l’agitation mentale de Tracey qui vient d’échapper à son agresseur. L’espace sonore est également saturé, indistinct, mélangeant des cris de Sonny, des paroles indistinctes du Dr Heker, et une adresse à l’écran de Tracey hurlant « Fuck you! ». Progressivement, les fenêtres vont se raréfier, jusqu’à ce que l’écran n’en contienne plus qu’une seule, celle de l’action proprement dite : la fuite de Tracey. Les images de sa course dans la ville sont alors à nouveau submergées par de nouveaux plans de Tracey, courant dans un bois avec Sonny. Les images de sa course heureuse dans les bois lui reviennent quand elle est dans le bus et se révèlent donc être le produit de son activité mémorielle, avant qu’à son tour cette scène ne nous conduise à sa rencontre au bord de l’eau avec Billy Zero. Le multifenêtrage laisse alors place à la linéarité de la scène de flirt, qui se terminera par un acte sexuel brutal dans une voiture, laissant Tracey, le pantalon baissé, au bord de la route.

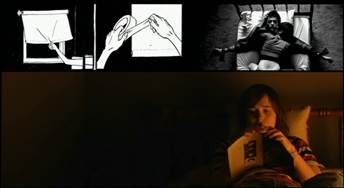

Si ces deux séquences constituent deux pôles opposés (la visite chez le Dr Heker correspondant à une mosaïque statique figée, tandis que la fuite de l’appartement après l’agression déclenche une cascade d’images dans un maelstromsubmergeant), d’autres scènes composites déploient des structures plus complexes et évolutives, fonctionnant selon un principe de résonnance et de transfert. Lorsque Tracey lit un manga dans son lit, les cases de la BD s’alignent dans trois fenêtres formant une bande horizontale en haut de l’écran (Figure 5a-b) : l’héroïne du manga, nue à la porte de sa chambre, dit bonne nuit à sa mère. Billy Zero apparaît alors de manière intermittente dans les cases de la bande supérieure de l’écran. Un jeu d’alternance visuelle se met en place entre les images plus ou moins érotiques tirées du manga de Tracey et le fruit de son imagination : lorsque l’héroïne du manga s’allonge sur son lit, des images de Billy Zero s’allongeant sur un lit apparaissent simultanément. Puis de nouvelles images de Tracey l’y rejoignant prennent place dans les fenêtres, avant que Billy et Tracey ne fassent l’amour. Lorsque l’héroïne du manga occulte les fenêtres de sa chambre avec du scotch, Tracey s’imagine attacher Billy sur le lit de la même manière. Les vignettes graphiques qui occupent le haut de l’écran ont été traitées numériquement afin de les apparenter aux traits simplifiés et contrastés typiques des dessins de mangas.

Les vignettes du manga, contrechamp de l’ouvrage que lit Tracey dans la partie inférieure de l’écran, sont remplacées temporairement par le fruit de son imagination suscitée par la lecture, tandis qu’on entend en fond sonore une teenage romance. La séquence déploie ainsi un montage mosaïque fait de rebonds et d’associations mentales, entre trois niveaux narratifs.

L’ossature narrative principale, structurée autour du trajet en bus de Tracey après son agression, a été découpée en multiples segments qui se connectent par rebonds et associations mentales progressives à d’autres espaces narratifs. Ceux-ci sont constitués d’éléments situés soit dans le passé, soit dans un espace fantasmé. La fragmentation de l’écran permet de passer progressivement d’un espace à un autre. L’espace sonore dominant est le plus souvent relié à une fenêtre identifiable grâce au son : Tracey s’adressant à la caméra, Sonny en train d’imiter un chien qui aboie, ou encore le père qui s’en prend à sa fille et conclut invariablement ses diatribes par « You are grounded, three months ». Les démultiplications de l’image et du son sont souvent concomitantes, les unes entrainant les autres, tantôt dans un tourbillon rythmique, tantôt dans une dynamique de saturation sonore et visuelle[2424][2424] Merci à Jules Conchy d’avoir attiré mon attention sur ces entrainements conjoints.. Si le montage linéaire repose les puissances de l’interstice, le montage graphique simultané permet des contaminations, des colonisations graphiques qui instaurent la cohabitation à l’écran de plusieurs espaces narratifs se bousculant, s’attirant, se remplaçant.

The Tracey Fragments développe ainsi une construction globalement dyslinéaire. Une progression narrative se dessine au sein du chaos des mosaïques et le spectateur est en mesure de reconstruire l’ordre du récit à l’issue du film : Sonny a échappé à la surveillance de Tracey au bord de la rivière, pendant qu’elle avait une relation sexuelle avec Billy Zero dans sa voiture. La jeune fille est ensuite partie à la recherche de son petit frère, a rencontré Lance qui l’a emmenée à son appartement, puis a échappé à une tentative de viol perpétrée par un dealer venu menacer Lance chez lui. Enveloppée dans un drap, elle traverse la ville dans un bus de nuit, et des sièges arrière du véhicule elle se confie face caméra. L’écheveau narratif parcellaire que crée la génération continue des mosaïques de fenêtres peut ainsi être ramené à un récit classique.

Allan Cameron a proposé la notion de « modular narrative[2525][2525] « The characteristic structures of modular narratives can be created through temporal fragmentation, through the juxtaposition of conflicting versions of events or through the organization of narrative material by non-narrative principles. In these films, narrational order (presented by the syuzhet) may differ radically from story order (that of the fabula). These divergences may even impede audiences’ efforts to establish causal, spatial and temporal relations within the story. In many cases, they offer “flashforwards” (rare in classical cinema) or flashbacks that are not, strictly speaking, motivated by characters’ memories », in Allan Cameron, Modular Narratives in Contemporary Cinema, Hampshire (UK) & New York, Palgrave MacMillan, 2008, p. 6. » (2008) pour décrire les films qui structurent la narration (ou syuzhet pour adopter le vocabulaire bordwellien) de manière non chronologique, elliptique ou encore par la répétition.

Des quatre types de réorganisations temporelles du récit décrites par Allan Cameron, The Tracy Fragments en combine trois : Anachronic (involving the use of flashbacks and/or flashforwards). Episodic (organized as an abstract series or narrative anthology). Split-screen (dividing the narrative flow into parallel, spatially juxtaposed elements). Étendant au domaine cinématographique la notion de narration paradoxale (paradoxal narration) développée dans le champ littéraire par le Hamburg Research Group of Narratology de 1998 à 2002, Sabine Schlickers et Vera Toro ont proposé le concept de perturbatory narration, en vue de décrire les « stratégies narratives complexes qui perturbent l’immersion dans le processus acquis de réception esthétique[2626][2626] « Complex narrative strategies that disrupt immersion in the acquired process of aesthetic reception », in Sabine Schlickers and Vera Toro, Perturbatory narration in film. Narratological Studies on Deception, paradox and Empuzzlement, Berlin, De Gruyter, 2018, p. 1.». Au centre de la théorie de perturbation narratologique, se trouve la notion de para-doxa (contre la doxa), qui n’implique pas des contradictions irrésolubles au sein de l’histoire, mais bien une dimension d’opposition, de mise en crise, de déstabilisation par le récit.

Parmi les trois types de perturbation du récit sont ainsi proposées par Sabine Schlickers et Vera Toro [2727][2727] Ibid., p. 6-7., The Tracey Fragments en adopte deux : Deception (tromperie) – unreliable narration et Empuzzlement (mise en puzzle). La catégorie unreliable narration traverse la totalité du film, puisque la recherche de Sonny ne cesse de placer le spectateur face à des indécidables. La silhouette de Sonny apparaît souvent, légèrement floutée, dans une fenêtre (Figure 6a-b). Tracey, dans une ou plusieurs autres fenêtres, l’aperçoit, hurle son nom et se lance à sa poursuite, avant qu’il ne s’évapore au sommet d’une passerelle, ou dans un restaurant…

Une multitude de fenêtres montrent la course de Tracey et la disparition de Sonny, sans que l’on sache si Sonny est réellement présent ou si ces images du jeune garçon égaré dans la ville ne sont que des hallucinations, des erreurs d’identification de Tracey, voire une apparition fantomatique dans le cas où il se serait noyé dans la rivière. La construction en mosaïque se fait éminemment trompeuse (deceptive) et achève de déréaliser ce qui peut être perçu à l’écran.

Suit, une nouvelle séquence où sont réunis – au sein d’un montage en mosaïque spatiotemporelle – des plans de Tracey dans le bus (le drap dont elle est couverte atteste qu’il s’agit d’une séquence postérieure à la tentative de viol) et des images tant de la jeune fille que de Sonny arrivant près du pont au-dessus de la rivière. Une telle séquence ne peut être reliée à aucune spatiotemporalité. Pure construction graphique, elle est un indécidable sur le plan spatial puisqu’aucun groupe de fenêtres n’occupe de place dominante et ne peut prétendre constituer l’ancrage spatiotemporel de la séquence. En ce sens, cette séquence est typique de la catégorie empuzzlement (ambiguity regarding reality and space) décrite parSabine Schlickers et Vera Toro.

La déstructuration incessante de la narration sous forme de sauts dans le temps, de raccords mémoriels associés, de séquences rêvées ou vécues par Tracey, associée à la fragmentation permanente du récit et la reprise incessante de scènes ou d’images pivots, relèvent cette fois-ci de la catégorie challenge de la typologie proposée par Matthias Brütsch [2828][2828] Matthias Brütsch, « Complex narration in film: reflections on the interplay of Deception, Distancing and Empuzzelment », in Sabine Schlickers and Vera Toro, Perturbatory narration in film. Narratological Studies on Deception, Paradox and Empuzzlement, op. cit., p. 148. en ajout aux types de perturbation du récit proposées par Sabine Schlickers et Vera Toro (cf. supra).

Les structures métaleptiques induites par le générique d’un film intitulé The Tracey Berkowitz Affair (Figure 7a-d) qui fait de Tracey la réalisatrice d’une nouvelle œuvre cinématographique (with my dad and my bitch dyke mom…) appartiennent à la catégorie paradoxa. Ainsi, à l’exception des catégories confusion et destabilisation, The Tracey Fragments imbrique ainsi des structures qui répondent à quatre des six catégories de perturbations définies par Schlickers, Toro et Brütsch, et ce souvent en les associant, en les combinant[2929][2929] L’analyse de Julia Eckel « Disturbance and pertubation in The Tracey Fragments », (in Sabine Schlickers and Vera Toro, Perturbatory narration in film. Narratological Studies on Deception, Paradox and Empuzzlement, op. cit., p. 19-35) nous paraît assimiler à tort la confusion mentale de Tracey à une « deceptive narration » à l’échelle du film..

Les écrans en mosaïque de The Tracey Fragments qui exploitent les possibilités nouvelles d’effets spéciaux qu’offrent les logiciels de montages dès les années 2000, donnent ainsi lieu à un film à la confluence du cinéma expérimental, des installations muséales et de la fiction cinématographique. Les rebonds mémoriels, les associations graphiques, les souvenirs traumatiques, les réminiscences des temps heureux ou encore les associations sonores surgissent dans une immédiateté plurielle, qui s’apparente à une écriture littéraire de type stream of consciouness[3030][3030] Ce type de « courant de conscience », dont le monologue de Molly dans Ulysses (1922) de James Joyce demeure le modèle littéraire, restitue le flow de pensées, souvenirs, ou projections qui jaillissent et parfois assaillent la conscience d’un individu, en parallèle à des activités de pensée plus rationnelles, construites, raisonnées. De tels textes se structurent par rebonds, association ou encore bifurcations immédiates de l’imaginaire..

Les glissements, associations, connexions, rebonds et renvois ont pour foyer l’espace mental en ébullition de Tracey. Certains éléments reviennent en boucle, assaillent Tracey et s’incrustent à l’écran, s’y dupliquent. Le surgissement graphique continu peut être assimilé à une manifestation audiovisuelle de l’activité cérébrale souvent chaotique de Tracey dont le spectateur acquiert alors une vision, une représentation.Le spectateur est pris dans un tourbillon de fenêtres, de fragmentations de l’écran qui concrétisent les rebonds mentaux et les jaillissements digressifs du personnage principal.