The Wire (2002 – 2008)

Tombeaux d'Amérique

Ce texte a initialement été publié dans le premier numéro papier de Débordements, centré sur l’oeuvre de David Simon.

Une fameuse métaphore parcourt l’œuvre de David Simon. Il s’agit du train comme figure du changement. Dans Show Me a Hero, les représentants politiques et les avocats chargés de négocier la construction de logements sociaux dans un quartier de Yonkers évoquent à plusieurs reprises le « train de la réforme », tandis que l’échec de l’armée américaine, dans Generation Kill, s’annonce dès le moment où les Marines, invités à conquérir Bagdad le plus vite possible, ordonnent aux civils fuyant les bombardements de repartir chez eux en suivant les rails qui traversent le désert. C’est dans The Wire cependant que cette métaphore se déploie avec le plus d’ampleur et de nuances. Se matérialisant à travers les décors, les dialogues, la musique ou l’environnement sonore, elle se noue et se dénoue lors de deux scènes avec Jimmy McNulty.

Aussi ivre que son collègue « Bunk » Moreland, le détective déclare à la fin du pilote qu’il mènera comme il se doit l’enquête sur Avon Barksdale. Cette fois, il n’y aura pas d’arrestations au rabais, pas de dossiers bâclés s’effritant pourcause de témoins apeurés ou récalcitrants. Urinant au milieu des voies, il se retrouve bientôt face à un train de marchandises qu’il n’évitera que par la grâce accompagnant parfois certains ivrognes. A la fin de la série, pourtant, il n’y a plus ni ivresse, ni train. Discutant avec Lester à proximité des voies ferrées, Jimmy constate l’étendue de son échec et la vanité de son désir. Le « lent train de la réforme », pour reprendre l’expression de Brother Mouzone, est passé sans que rien ne change. Entre temps, Simon aura laissé entendre dans le tumulte d’un bar Train in Vain de The Clash, et surtout, lors du montage qui clôt la troisième saison, Fast Train de Solomon Burke. Hamsterdam démantelé, le trafic de drogues et la répression policière redeviennent l’ordinaire des rues de Baltimore Ouest, tandis que le jeune Marlo Stanfield remplace Avon dans le rôle du roi. Cette fin, qui aurait pu être définitive n’eût été la ténacité de Simon, qui parvint à négocier avec HBO une puis deux saisons supplémentaires, bouclait déjà à sa manière la métaphore ferroviaire. Sur un plan de McNulty, redevenu simple policier, s’élevait la voix grave et vibrante de Burke – « Oh you’ve been on a fast train and it’s going off the rail / And you can’t come back, can’t come back again ».

La question de la signification de cette métaphore étant presque devenue un gag entre le showrunner et ses différents interviewers, il est possible de voir sa reprise dans les séries qui suivront The Wire comme un clin d’œil ou une rime interne. Il est possible aussi qu’il s’agisse là d’une image réellement structurante, presque d’une métaphore absolue en ceci qu’elle offrirait, plus qu’un agrément rhétorique, une forme d’intelligibilité du monde. Citant le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, notamment connu pour son irréductible opposition à Adolf Hitler, c’est encore en ces termes qu’Ed Burns, le co-créateur de The Wire, explique la nécessité d’abandonner la doctrine de la « guerre contre la drogue » telle que définie au début des années 1970 par Richard Nixon : « Si vous montez dans le mauvais train, remonter l’allée n’y changera rien. C’est descendre du train qu’il faut. » [11][11] Notre traduction. Cité dans Jonathan Abrams, All the Pieces Matter. The Inside Story of The Wire, pp. 313-314, Crown Archetype, New York, 2018. On notera au passage que cette image n’est pas sans lien avec l’histoire de Baltimore. Fondée en 1827, la Baltimore and Ohio Railroad (B&O) fut la première compagnie de chemin de fer américaine. Un demi-siècle plus tard, en 1877, c’est encore par cette voie que devait s’exprimer la volonté d’une avancée non plus simplement technique, mais sociale : la première grande grève nationale aux Etats-Unis fut impulsée par les cheminots de la B&O. Bien que sévèrement réprimée, elle fut déterminante pour un mouvement ouvrier alors en germe.

A l’évidence, cette figure du train – qui se retrouve d’ailleurs dans le logo du Baltimore Sun, en miroir d’un bateau qui évoque pour sa part l’arrivée des colons et la première phase de développement de la ville, située sur la baie de Chesapeake -, cette figure donc charrie une certaine conception de l’histoire – linéaire et cumulative, en un mot progressiste. Or, une telle vision positiviste ne semble plus chez Simon qu’un regret et un vestige, un rêve à exorciser. La société dont il commence à rendre compte dans les années 1980 est en effet de plus en plus marquée par le sentiment de la fin, si ce n’est de l’Histoire, du moins de l’expérience américaine. Le triomphe du capitalisme sur toutes les organisations susceptibles de contrarier l’extension sans fin de la logique du profit achèvera dans les décennies suivantes de diviser le pays, ajoutant au mur à peine fissuré de la ségrégation raciale celui d’une ségrégation économique qui s’étend désormais à un prolétariat blanc frappé par la désindustrialisation. Dans une allocution donnée en 2013 lors du « Festival of Dangerous Ideas » à Sidney, Simon était clair : il y avait bel et bien « deux Amériques »[22][22] Publiée dans une version légèrement remaniée le 8 décembre 2013 dans The Guardian sous le titre « There are now two Americas. My country is a horror show. », https://www.theguardian.com/world/2013/dec/08/david-simon-capitalism-marx-two-americas-wire, consultée le 3 décembre 2018..

L’expression n’avait rien d’anodin. Popularisée en 2004 par l’ancien sénateur et candidat à l’investiture démocrate John Edwards, elle avait donné son titre un demi-siècle plus tôt à un discours du militant trotskyste James P. Cannon. Autrement radical, ce dernier ne se contentait pas de constater le fossé grandissant entre riches et pauvres. Il n’invitait pas non plus à une réconciliation des classes. Au contraire, il en appelait à la nécessité de distinguer entre l’Amérique impérialiste, constituée par la petite clique des « capitalistes, des propriétaires et des militaristes terrorisant le monde », et cet « Autre Amérique » qui était la terre « des travailleurs, des fermiers et du petit peuple »[33][33] Notre traduction. « The Two Americas », discours prononcé le 1er juillet 1948 lors Congrès National du Parti des Travailleurs socialistes et reproduit dans James P. Cannon, Fighting for Socialism in the « American Century », Resistance Books, Chippendale, 2000.. Pour Cannon, l’opération devait s’envisager comme un moment dialectique nécessaire pour retrouver l’unité du peuple et de son gouvernement imaginée par les Pères fondateurs lors de la Révolution de 1776, et poursuivie par l’Union durant la Guerre de Sécession. « Les Deux Amériques », ou « L’Autre Amérique », pour reprendre le titre d’une étude décisive de Michael Harrington consacrée à la pauvreté aux Etats-Unis et publiée en 1962, sont de fait autant de formules adossées à l’une des plus célèbres métaphores de l’histoire du pays. Trouvant sa source dans les Evangiles de Matthieu et de Marc, la figure de la « maison divisée » fut à la fois convoquée par Thomas Paine afin de marquer la rupture de la République naissante avec la royauté britannique, cette maison divisée entre le Roi et ses sujets, et par Abraham Lincoln, qui, en 1858, signifiait à ses concitoyens l’impossibilité de construire une société juste et viable quand une partie de sa population était dans les fers[44][44] Voir Thomas Paine, Le Sens commun (1776) [traduit de l’anglais par Christopher Hamel], Aux Forges de Vulcain, Paris, 2013 et Abraham Lincoln, « The House divided » (1858), https://quod.lib.umich.edu/l/lincoln/lincoln2/1:508?rgn=div1;view=fulltext, consulté le 3 décembre 2018.. « Une nation indivisible, avec la justice et la liberté pour tous » ? Cela semble encore et toujours à réaliser. Créée en juillet 1967 après les émeutes de Détroit, la commission Kerner n’écrivait-elle pas dans son rapport : « Notre nation est en train de se diviser en deux sociétés, l’une noire, l’autre blanche – séparées et inégales »[55][55] Notre traduction. Rapport de la Commission Kerner (1968), http://historymatters.gmu.edu/d/6545/, consulté le 3 décembre 2018. ?

Que reste-t-il alors du train de l’histoire, une fois le sombre présage devenu réalité ? Souvent présent dans la série Homicide, comme lors d’une visite à Fort McHenry où hommage est rendu aux soldats de la Révolution ainsi qu’à Francis Scott Key, enfant du cru et auteur du poème qui fournira les paroles de l’hymne américain, il se fait, on l’a dit, plus furtif dans The Wire. Non que l’histoire soit tout à fait absente, bien sûr. Mais elle n’a plus la même forme, plus les mêmes objets. Elle a abandonné le ciel des Idées et les cahiers d’écoliers pour descendre dans la rue. Elle n’a plus la consistance des monuments, tout juste celle du souffle qui porte d’oreille en oreille l’écho de la légende. L’important, à Baltimore, n’est pas de savoir si Hamilton fut effectivement président, mais de connaître No-Heart Anthony. Ainsi, lorsque Stringer Bell, soucieux de trouver un terrain d’entente avec Marlo, lui demande s’il étudie l’histoire, ce n’est pas pour évoquer Roosevelt et son New Deal, mais pour l’accabler d’une liste de noms dont le retentissement a rarement dépassé les frontières de leurs quartiers. La chose est d’autant plus révélatrice que Bunk, lancé à la poursuite d’un certain « Peanut », découvrira pas loin de 90 occurrences dans le seul fichier de la police de Baltimore Ouest. Pour Stringer, néanmoins, cette simple évocation est censée résonner. Mis en cause pour trafic, Frank Sobotka ne manque pas non plus de se référer à un passé glorieux pour signifier qu’il ne pliera pas. Les sobriquets de ceux contre qui les syndicats américains ont vaillamment résisté pleuvent à leur tour : Bobby Kennedy, Tricky Dick Nixon, Ronnie « The Union Buster » Reagan, sans mentionner une « demi-douzaine d’autres enfants de putains ». Quelque chose s’est pourtant brisé. La manière dont Frank cherche à anoblir ses magouilles laisse transparaître la faiblesse de sa position historique – le monde ouvrier n’est déjà presque plus qu’un souvenir. De même pour Stringer. Ses leçons n’impressionnent pas Marlo, roi auto-consacré du commerce de la drogue qui, comme il le dira à Proposition Joe avant de l’abattre, n’était pas fait pour jouer les fils.

Cette cassure dans l’ordre des générations, qui est aussi une cassure dans la transmission des récits petits et grands, apparaît chez Simon comme la conséquence de l’infiltration de la logique néolibérale dans toutes les sphères de la vie, celle-ci informant aussi bien le commerce de drogues que le travail des forces de l’ordre. Co-écrit avec Ed Burns et publié en 1997 aux Etats-Unis, The Corner[66][66] Hélas, seule la première moitié du livre a été traduite en français. Nous citons l’édition de poche (J’ai lu, 2011)., en faisait déjà le constat : « A la fin des années quatre-vingt, les professionnels étaient devenus marginaux dans Baltimore ; la cocaïne et la libéralisation du marché avaient rendu inopérant le concept même de territoire. » (p. 117) Puis, quelques pages plus loin : « Quand les enfants sont devenus la force de travail, le travail lui-même est devenu enfantin, et la structure organisationnelle qu’avait fait naître la première vague d’héroïne n’a plus été qu’un lointain souvenir, une simple parenthèse historique. Dans les années quatre-vingt, l’organigramme du corner de la drogue est à peine plus complexe que celui d’un fast-food de centre commercial, un environnement dans lequel dealer requiert autant de talent et de subtilité que vendre un hamburger. Ni discrétion ni précautions ; le corner moderne se passe aisément des connaissances pratiques des générations précédentes » (p. 120). De la même façon, le savoir-faire traditionnel des policiers, transmis par les vétérans et déployé à travers la connaissance intime d’un quartier et de ses habitants, se trouve détruit par la culture des statistiques. Comme le montre The Wire, les flics se contentent d’appliquer des techniques de capture, jugées plus rentables que de longues enquêtes. Cessant d’être des émanations (parfois idéalisées) de la communauté, ils se transforment en agents extérieurs imposant un ordre à la fois brutal et arbitraire – ce que les flics les plus bêtes se vantent d’appeler « the Western District way ».

Ce changement de doctrine se découvre également dans Generation Kill, où des Marines formés à la recherche d’informations ne sont employés qu’à des fins offensives, détruisant par avance les liens qu’ils auraient pu nouer avec le peuple irakien, et donc la possibilité d’accomplir leur véritable mission. Se traduit ainsi une transformation plus générale de la société américaine. A la différence de l’Etat-providence bâti dans les années 1930 à travers le New Deal, puis dans les années 1960 à travers le projet de Lyndon Johnson de la Great Society, l’Etat contractuel élaboré par les conservateurs à partir des années 1970 n’a plus pour fonction de rendre des services aux citoyens mais d’évaluer ces services mêmes. Ceux-ci sont en tout ou partie délégués à des entreprises privées, considérées plus efficaces. Dans Treme, l’Etat fédéral n’a pratiquement plus le visage que de soldats fraîchement revenus d’Irak. De Baltimore à Bagdad, de Bagdad à la Nouvelle-Orléans, se propage la violence d’un système dont l’objectif principal est de militariser l’espace public et d’ouvrir de nouveaux marchés pour le secteur privé.

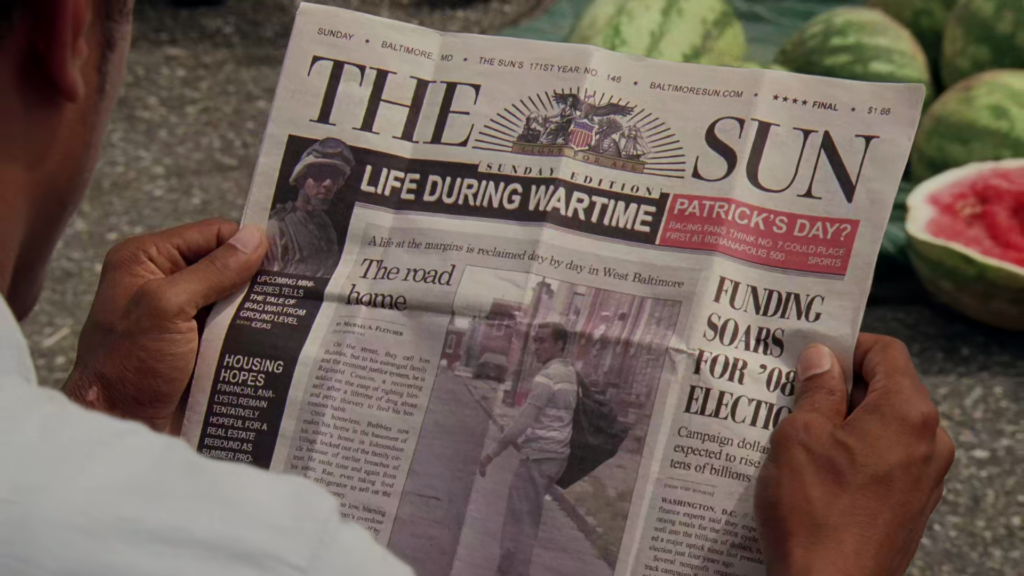

Cette logique néolibérale n’épargne pas davantage le champ de l’information, comme le raconte la cinquième saison de The Wire. Guidé par la volonté d’accroître les profits, le Baltimore Sun licencie ses employés les plus coûteux, à savoir les journalistes vétérans. Restent à la rédaction surtout des novices, dévoués à leur métier mais manquant du savoir et des relations qui leur permettraient d’évaluer correctement l’intérêt d’un sujet ou les ramifications d’une affaire. Ainsi éventré, le Sun publie les articles d’un faussaire, privilégie « l’aspect dickensien » à la dimension politique et finit par rater tous les sujets que la série a abordés, depuis le renoncement du maire Carcetti à cesser le « jeu des statistiques » jusqu’à la mort du plus gros importateur de drogues de Baltimore. La coupure ne concerne pas que les générations ; elle touche l’institution elle-même, sa mémoire, ses manières de faire. Le Sun devient à la fois le reflet et la cause du morcellement de la ville. Ce qui se passe dans les couloirs de la mairie lui devient aussi opaque que ce qui se passe dans les rues de Baltimore Ouest. Dès lors, le journal échoue à produire des analyses systémiques. Demeure, au mieux, la possibilité de portraits comme celui du drogué repenti Reginald « Bubbles » Cousins, certes émouvant, juste et même nécessaire, mais qui ne resitue pas la trajectoire individuelle au sein des structures sociales. Rien ne montre mieux cette fragmentation de la ville en mondes de plus en plus étrangers les uns aux autres que les multiples perceptions du meurtre d’Omar Little. Pour la jeune reporter du Sun, il est une victime de plus du trafic de drogues, son sort pouvant se résumer dans un entrefilet. Pour les petits dealers postés à un coin de rue, il est au contraire une légende dont la mort aussi grandiose que fantasmée n’a pas fini de faire parler. Pour McNulty, il est un homme qu’il a connu et respecté. En visite à la morgue, il découvrira que le médecin-légiste a interverti les étiquettes, le nom de Little se trouvant sur le cadavre d’un vieil homme blanc corpulent. Jimmy réparera ce tort, en un geste d’adieu qui vaut aussi comme conjuration de l’indifférence où s’abîment tant de vies gâchées. Le spectateur, lui, connait mieux que quiconque la trame complexe des déterminations qui auront abouti à cette mort à la fois dérisoire et déchirante.

Mais reprenons. Si le train n’est plus un véhicule de fiction propice, comment alors raconter Baltimore ? Renouer avec la geste américaine, le grand récit épique de la naissance d’une nation, semble par avance condamner à la nostalgie ou à la réaction. Se contenter de l’écume des faits, ou se délecter des petits récits comme autant d’expressions du folklore urbain, ne saurait davantage permettre de rendre compte de la situation historique des Etats-Unis ou de la vie concrète des individus. The Wire n’aura l’allure ni d’une ligne droite, ni d’une juxtaposition de points. D’autres agencements, d’autres formes seront à inventer pour parvenir tout à la fois à rendre sensible le morcellement économique, social et imaginaire de la ville, et ce qui malgré tout relie ses habitants, souvent malgré eux. Pour figurer ces connexions, mais aussi tracer de nouvelles possibilités d’existence, The Wire se construira selon les principes de la spécularité, de la circularité et de la virtualité.

***

Spécularité. En septembre 1992, David Simon et Ed Burns entament une enquête au long cours sur le modèle de celle qui avait abouti deux ans auparavant au premier livre de Simon, Baltimore. Bien que le contexte soit compliqué, la méthode est simple : elle consiste d’abord à « rester là et regarder ». Devenus peu à peu familiers du petit monde de Monroe et Fayette, une intersection transformée comme bien d’autres en marché de la drogue à ciel ouvert, les deux hommes vont tenter de saisir la logique du corner en mêlant points de vue internes et analyses systémiques. Soucieux de donner voix à ceux dont ils partagèrent le quotidien, Simon et Burns n’en désiraient pas moins s’adresser à « l’autre partie » de l’Amérique – celle, plus riche, sans doute plus blanche, qui achète des livres et n’aurait jamais l’idée de se promener au nord de Baltimore Street, voire à Baltimore tout court. Cela impliquait, du point de vue de l’adresse au lecteur, une certaine gymnastique. Là aussi, il fallait franchir une frontière. « Comment combler le précipice ? Comment renouer avec ces égarés du corner ? D’abord, il faut se débarrasser de nos préjugés et voir les choses sous un angle nouveau, de l’intérieur. […] Il est nécessaire de repartir de zéro, d’admettre que d’une façon ou d’une autre, les forces de l’histoire mêlées à la question des races, à la théorie économique et à la faiblesse humaine ont comploté pour créer un nouvel univers, hétérogène, au cœur de nos grandes villes. Nos règles, nos priorités, rien de tout cela ne fonctionne ici-bas. […] Essayons un instant d’envisager le corner non plus comme un désastre social, mais comme une sorte de créature organique et centrale à l’intérieur de nos villes » (p. 110-112).

L’adaptation télévisuelle de ce livre (dans la série homonyme, mais aussi d’une certaine manière dans The Wire) aura pour premier enjeu de renouveler les formes de la médiation. Comment faire un récit qui s’adresse non plus alternativement, mais en même temps, aux uns et aux autres ? Comment avoir à la fois une vue suffisamment large pour saisir le nœud des déterminations historiques, culturelles, sociales ou encore économiques, sans pour autant réduire les gens à des cas ? The Corner adoptera une solution hybride en ouvrant et en fermant chacun de ses six épisodes par l’intervention de son réalisateur Charles S. Dutton. Sur le mode de l’entretien avec les personnages ou du monologue adressé aux spectateurs, il vient rejouer pour la télévision le processus d’enquête à l’origine du livre en une paradoxale mise en scène du réalisme même. La différence, non négligeable, est que Dutton, au contraire de Burns et Simon, est Africain-Américain et a connu la vie difficile d’un quartier de Baltimore Est. Ainsi peut-il, au moins symboliquement, incarner un point de vue interne à la situation – ce que la participation à l’écriture d’un Africain-Américain, imposée par HBO, était censée apporter également. Contraint d’abandonner temporairement Burns, Simon fit en effet appel à son vieil ami David Mills, notamment scénariste sur Homicide et co-créateur de NYPD Blue – le sort voulant que sa carnation soit si claire qu’il passait souvent pour Blanc.

Avec The Wire, Simon se débarrasse de ces figures charnières, parfois trop encombrantes dans leur fonction d’interpellation citoyenne, que furent dans les deux versions de The Corner le journaliste et le cinéaste. La médiation devient cette fois interne non plus à la communauté, mais à une narration qui ne cesse de mettre en regard les différents milieux. S’invente alors une manière de modéliser Baltimore, et à travers elle la société américaine, tout à fait spécifique. Il n’y a plus le corner et, autour, le reste de la ville, mais des sphères se reflétant les unes dans les autres. En faisant de chaque saison l’occasion de montrer les dynamiques à l’œuvre dans un territoire, un milieu, une institution, la série aura moins cherché à se diversifier d’un point de vue géographique, social ou même dramatique, qu’à manifester l’inter-connexion de « mondes » tendant pourtant à l’autarcie. Réduite à sa formule de base, elle pourrait se présenter ainsi : l’école fonctionne comme la police, qui fonctionne comme la presse, qui fonctionne comme l’école, qui fonctionne comme la rue, etc. D’où le paradoxe de The Wire : chaque monde est à la fois un univers autonome et une image de la totalité, un bloc et un fragment.

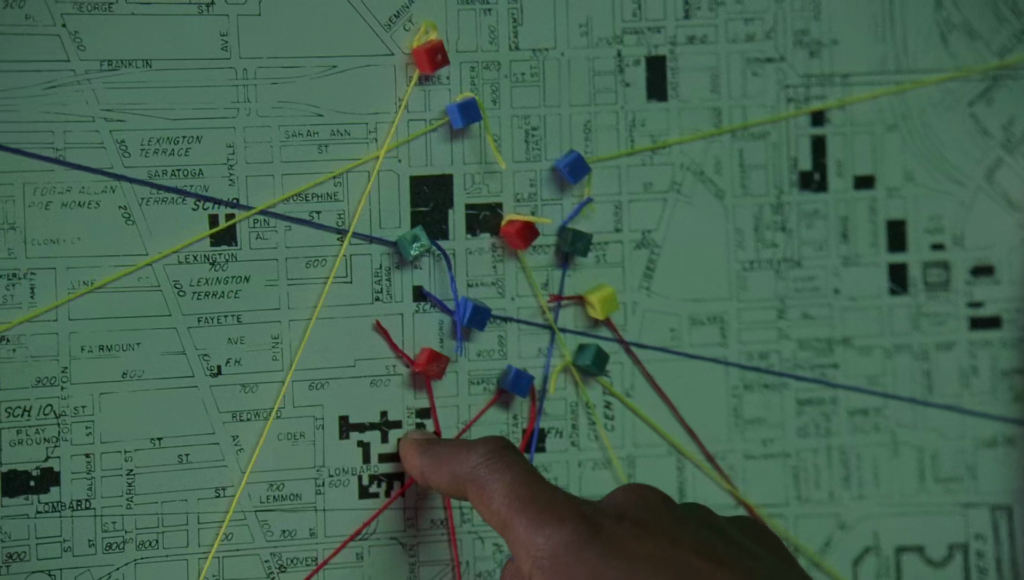

Du point de vue des personnages, la possibilité de se frayer un passage entre les différents plans ou pans de réalité tient essentiellement à deux choses : l’argent et la parole. Concernant l’argent, il suffit d’écouter Freamon : « Si on suit la drogue, on va arrêter des drogués et des dealers. Si on suit l’argent, Dieu sait où ça va nous mener. » Le lien social ne tient dans The Wire pratiquement plus qu’à la circulation de celui-ci, que ce soit à l’échelle du billet échangé de la main à la main ou des transferts massifs de fonds. Ainsi le renouvellement urbain dépend-il largement de la manne financière générée par le commerce de drogues, celui-là même qui accélère la décrépitude d’une bonne partie de la ville. A ce jeu, l’avocat Maurice Levy, qui n’appartient à aucun monde mais les fréquente tous, figure à la fois discrète et centrale de la série, se révèle le grand gagnant. Que les « rois » de Baltimore Ouest se succèdent ne le gêne en rien, puisqu’il se tient en position d’intermédiaire dans une structure sociale qui elle ne varie pas. Quant à la parole, elle est ce qui, ouvrant chaque communauté à son dehors, menace toujours de la désagréger. D’où le sort particulièrement cruel réservé aux « balances », mais aussi l’importance d’une figure comme Bubbles, dont la fonction d’indic lui permet de franchir la « mince ligne » qui sépare le quartier délabré où il tente de survivre du paradis offert aux classes supérieures. Inutile de dire que The Wire aura également été une grande série sur l’écoute et la traduction, l’inventivité et l’opacité des idiomes propres à chaque communauté, avec tout ce que cela peut susciter de malentendus et d’incompréhensions.

Le travail de mise en relation ne s’arrête cependant pas là. La série elle-même aura permis, par sa composition, de rendre sensible pour n’importe quel spectateur la solidarité de toutes les vies entre elles, et cela à travers l’imitation, l’analogie, le montage alterné et parallèle ou encore la métaphore, soit autant de tropes qui participent du spéculaire. L’imitation est sans doute l’élément le plus ordinaire. Que flics et voyous se ressemblent en quelque manière, voilà en effet un stéréotype largement ancré dans le roman et le film noirs. Mais cet ordinaire doit aussi s’entendre dans sa dimension de quotidienneté. Par-delà un quelconque jugement moral, en particulier sur une éventuelle corruption des forces de l’ordre, l’imitation est le signe de la proximité dans laquelle vivent les uns et les autres. Prendre ou emprunter à autrui une façon de faire ou d’être, c’est aussi témoigner d’une reconnaissance – même inconsciente – et instituer, à défaut d’un espace de vie tout à fait commun, des points de contacts. Dans la saison une, McNulty utilise bipeurs et cabines téléphoniques comme les dealers qu’il surveille, tandis que dans la saison deux, les dealers blancs usent des codes vestimentaires et linguistiques des dealers noirs. C’est précisément dans cette seconde saison que l’imitation acquiert une dimension supplémentaire. Avec elle arrive en effet le moment où le récit connaît sa première torsion. Celui-ci ne se déplie plus uniquement épisode après épisode, selon un axe longitudinal, mais commence aussi à se reprendre, se répéter éventuellement, se stratifier en tout cas. Autrement dit, il entre dans la boucle ou la spirale de la sérialité, chaque saison recommençant à un certain niveau la ou les précédentes. Un exemple : la transformation par Herc, policier bas du front opérant sous couverture dans un corner tenu par des dealers blancs, d’une réplique devenue la devise de The Wire, « It’s all in the game ». Celle-ci devient, tandis qu’il s’amuse avec un cure-dent censé garantir la crédibilité de son personnage, « It’s all in the prop ». Tout n’est plus dans le jeu – c’est-à-dire la structure sociale – mais dans l’accessoire qui permet de feindre une appartenance. En même temps, c’est bien le risque de la série que de se reprendre au point de se travestir ou de se parodier, de ne plus fonctionner qu’en circuit fermé.

Plus fondamentalement sans doute, The Wire aura développé des analogies pures. A la fin de la troisième saison, la mise à pied de Bunny Colvin emprunte des traits à la mise à mort de Stringer Bell, le plus évident étant cette réplique, prononcée par les deux hommes, et qui scelle leur destin : « Get on with it, motherf… » (« Finissez-en, fils de… »). La série construit alors un rapport entre deux réalités a priori étrangères : Colvin est, d’une certaine façon, liquidé comme Stringer ; Stringer est, d’une certain façon, un réformateur dont l’action a été avortée, comme Colvin, l’un ayant tenté d’arracher le commerce de la drogue à une logique de territoire jugée archaïque à l’heure du capitalisme tardif, l’autre ayant initié une « zone franche », Hamsterdam, censée à la fois mieux protéger les usagers et libérer les policiers d’un labeur inutile. De même, Marlo Stanfield emploie un discours managérial qui n’est pas sans évoquer celui du commissaire adjoint Ervin Burrell, tandis que Burrell suggère, à l’instar de Marlo, qu’il pourrait fracasser le crâne d’un importun à coups de club de golf. Ici, il ne s’agit pas d’imitation, puisque les personnages ne se sont jamais rencontrés, et certainement pas dans ces circonstances. Le rapport se situe en fait à un niveau structurel. Occupant des positions similaires dans des organisations mues par les mêmes mécanismes, ils en viennent fatalement à se ressembler. Cette construction en miroir, nous l’avons dit, concerne aussi les groupes. Au début de la quatrième saison, un montage alterné liera deux réunions de rentrée – l’une concernant la police, l’autre l’école – où il ne s’agit, faute de moyens financiers et d’ambition politique, que de se plier à la mascarade des statistiques.

Conformément à la définition canonique qu’en a donnée Aristote, la métaphore, entendue au sens large, sert donc de moyen de transport, ici entre différentes situations, mais aussi entre différentes parties de la ville et sphères socio-professionnelles. Cela n’implique aucunement l’identité des termes mis en rapport. S’il y a métaphore, c’est bien qu’il y a différence, dissemblance, et ce parfois jusqu’au paradoxe. Emergent cependant des correspondances structurelles où s’abolit la distinction de l’original et de la copie, du réel et de son reflet. Une communauté se dessine, fêlée, lézardée, mais qui trouve aussi dans ces écarts l’occasion de face-à-face qui conjurent le morcellement. Une telle écriture fabrique à l’évidence un type particulier de spectateur – non pas simplement régulier, ni même attentif, mais qui noue avec la série une relation d’intimité. Impossible de saisir ces analogies, qui se construisent parfois à plusieurs épisodes ou saisons de distance, sans une fréquentation assidue des rues de Baltimore. Plus qu’un jeu intellectuel ou une coquetterie stylistique, elles sont un des moyens par lesquels la fiction nous affecte – et peut-être est-ce aussi pour cela qu’au moment où McNulty s’apprête enfin à « rentrer à la maison », nous nous sentons à ce point exilés d’un monde qui continuera sans nous.

Circularité. David Simon n’a pas attendu de se confronter au genre de la série pour donner à ses récits l’allure d’un cycle. Ainsi peut-on lire à la fin de Baltimore : « Avec le temps, ta tragédie sera confinée à un classeur de bureau d’administration, et plus tard à un microfilm quelque part dans les entrailles du QG de la police. Avec le temps, tu ne seras plus qu’une fiche de dix centimètres sur quinze dans le fichier central, rangée dans le tiroir T-Z avec environ dix mille autres. Avec le temps, tu ne signifieras plus rien. Mais aujourd’hui, tant que le convoyeur vérifie tes menottes et ses paperasses, tu es le précieux butin de la guerre d’un jour, le Saint-Graal d’une nouvelle croisade dans le ghetto, une de plus. Pour les inspecteurs qui te regardent partir, tu es le témoignage vivant d’une dévotion que le monde ne voit jamais. Pour eux, tu es la validation de vies honorables passées au service d’une cause perdue. Par cet après-midi de décembre, tu es la fierté en personne. » (p. 923-924) Comme par reflet, The Corner s’achèvera sur l’émoussement d’un présent réduit à une routine: « DeAndre fume un joint. R.C. commence à se disputer avec Dinky à propos du compte de la veille. « C’est toi qui es à la ramasse, R.C. » dit Dinky. « C’est toujours toi qui foires. » DeAndre passe le pétard, puis se blottit dans le canapé délabré tandis que Dion commence à mettre la drogue en sachets. La fumée bleu-gris s’enroule autour de sa tête. Il dort. C’est ainsi que les jours passés au coin de McHenry et Gilmore vont devenir des semaines, et les semaines des mois » (p. 518)[77][77] Notre traduction. In David Simon & Ed Burns, The Corner. A Year in the Life of an Inner-City Neighborhood, Broadway Books, New York, 1998.. A l’approche de son terme, la chronique, qui s’était coulée dans le rythme des jours (Baltimore) ou des saisons (The Corner), comme le ferait plus tard Treme dans celui des festivités, se replie sur elle-même en un double geste de clôture narrative et de libération des personnages. Le texte s’achève, la vie continue.

Cette tension partout présente entre formes de récit et formes de vie est le lieu où s’élabore une politique de la fiction. Il ne s’agit en effet pas simplement de rendre compte avec fidélité de faits et de gestes, d’aspirations et de contraintes, mais de les saisir dans une durée, un temps. Or, ce temps ne peut être qu’arbitraire, ainsi que le dit en voix-off Charles S. Dutton à la fin de l’adaptation télévisée de The Corner. Pourquoi prendre comme unité de mesure une année ? Pourquoi s’arrêter à ce moment précis de la vie des gens ? La suggestion qu’il y aurait là un segment suffisamment représentatif ne suffit pas – elle est même foncièrement trompeuse. Elle rend naturel ce qui relève d’une décision d’auteur. De fait, The Corner abandonne en ses derniers paragraphes le présent pour le futur, convoyant DeAndre vers un sort qui lui semble par avance fixé. C’est que, par sa puissance d’éclairage rétrospectif, la fin ne saurait tout à fait être abandonnée au hasard du calendrier. DeAndre, malgré la reconnaissance qu’il éprouvait envers Simon et Burns pour avoir fait de son quartier un objet digne de récit, ne leur reprochait pas moins cette conclusion. Être portraituré pour toujours en dealer et en drogué lui pesait. Comme il s’en plaignit à Simon des années plus tard, « ce n’était pas la fin de l’histoire ». Simon fut le premier à l’admettre, promettant d’amender son récit si DeAndre lui en offrait l’occasion[88][88] Simon rapporte ce propos dans l’oraison funèbre qu’il a prononcée au moment de la mort de DeAndre McCullough, en 2012, « DeAndre McCullough 1977-2012) », http://davidsimon.com/deandre-mccullough-1977-2012/, consultée le 3 décembre 2018..

Rapporté à un désir de changement toujours insatisfait, les motifs du cycle et de la répétition sont dans The Wire venus attester de l’horizon tragique qui marquait la série par-delà son style réaliste. Mary Dorman, dans Show Me a Hero, et « Iceman » Colbert, dans Generation Kill, ne feront pas d’autre constat : encore et toujours, les mêmes erreurs sont commises. Aussi l’expérience ne peut-elle offrir qu’une connaissance limitée : il n’y a pas de dehors au jeu, et celui-ci est truqué. « The game is rigged » : voilà le secret et l’évidence qui passe de bouche en bouche, de série en série – de Bodie à McNulty (The Wire) jusqu’à Colson (Treme) et Doreen Henderson (Show Me a Hero). La tautologie tend même à s’imposer comme mode privilégié d’appréhension du monde : « Avon is Avon », « the game is the game », « my name is my name ». Il est d’ailleurs étonnant que dans ces séries si pétries de références aux mythes grecs, il ait fallu attendre The Deuce pour entendre le nom de Sisyphe – et, quelques épisodes auparavant, celui d’Albert Camus. Il n’empêche, des différences ne manquent pas de surgir au moment même de la reprise des cycles. Les fictions de Simon ne forment pas des cercles, mais des spirales, le poids des déterminations ne triomphant jamais tout à fait de la possibilité d’un événement, d’un changement.

Virtualité. Au grand désarroi de l’inspecteur John Munch, dont le cynisme s’accorde mal avec la moindre prétention à la transcendance, Tim Bayliss se montre dans Homicide de plus en plus sensible au bouddhisme. Après avoir été blessé par balle au cours d’une tentative d’arrestation, il découvre que le corps est une enveloppe qui ne saurait contenir que momentanément le souffle de la vie. Celle-ci ne s’arrête pas, mais se prolonge de métamorphose en métamorphose. Aucune série de Simon n’a depuis manqué d’évoquer le karma, ne serait-ce qu’au détour d’un dialogue. S’il est inutile de chercher les preuves d’une fidélité trop rigoureuse à cette croyance, celle-ci offre cependant un modèle pour saisir les rapports qui se tissent du point de vue de l’incarnation entre les séries, ainsi qu’entre personnes, personnages et acteurs à l’intérieur de chacune d’elle. Le karma vaut alors comme métaphore du travail de la fiction. Son principe essentiel aura été condensé et sécularisé par Lester Freamon en une formule célèbre, reprise telle quelle dans Treme par D.J. Davis : « All the pieces matter ». Ce qui s’applique d’abord à l’enquête policière apparaît de façon toujours plus aiguë comme l’axiome à partir duquel s’élabore l’œuvre de Simon : tous les indices, mais aussi tous les actes et tous les êtres comptent – ce que le cycle des causes et des conséquences, des morts et des renaissances sur lequel se fondent les séries, mettra en évidence.

A la considérer dans sa globalité, l’œuvre de Simon prend l’allure d’un immense carnaval : un baron de la drogue violent et sardonique devient un médecin-légiste pince-sans-rire ; un tueur flegmatique se transforme en maquereau flamboyant et mélancolique ; un commandant de police reconverti dans la gestion d’un club de strip-tease servant de couverture à un gang, tombe pour vente de stupéfiants suite à l’infiltration d’un flic qui fut autrefois dealer de rue[99][99] Dans l’ordre : Erik Todd Dellums, de Homicide à The Wire ; Gbenga Akinnagbe, de The Wire à The Deuce ; Clayton Lebouef, de Homicide à The Wire ; Neko Parham, de The Corner à The Wire.. De façon similaire, un authentique trafiquant comme Melvin Williams, mieux connu sous le nom de Little Melvin, pourra incarner un diacre soucieux de l’avenir de sa communauté, tandis qu’un ancien homme de main comme Jim Hart jouera le barbier d’Avon Barksdale, personnage notamment inspiré par Williams. Cette ronde, où la frontière du légal et de l’illégal ne cesse d’être transgressée, n’est pas sans évoquer la construction kaléidoscopique de The Wire. Ce faisant, ce sont aussi les pôles du mineur et du majeur, du petit et du grand rôle, qui constamment s’inversent. La brève apparition de Clarke Peters à la fin de la première saison de The Deuce en est peut-être la manifestation la plus délicate et la plus touchante – le comédien, qui semble ne se glisser dans une scène que pour mieux marquer son absence, tournait alors son cent-unième épisode, toutes séries confondues, avec Simon.

Il arrive aussi qu’un acteur invente à travers différents personnages une figure. C’est précisément le cas de Clarke Peters, qui redéploie dans des contextes singuliers un certain nombre de qualités, parmi lesquelles la discipline, la patience, la sagesse ou encore l’élégance. De série en série se cristallise une figure de l’ascèse, qui malgré l’hostilité du corner, la défaillance de la police ou le chaos de la Nouvelle-Orléans, maintient la possibilité d’une vie juste. Qu’il joue Fat Curt, Lester Freamon, Albert Lambreaux, Robert Mayhawk ou Ace, Peters incarne toujours l’âme d’un lieu et d’une communauté. Il est, pour reprendre le nom de la tribu dont il est le chef dans Treme, le « gardien de la flamme ». L’acteur et le showrunner sont d’ailleurs si conscients de l’autorité morale qui incombe à cette figure qu’ils ne manquent pas de s’en amuser, comme lorsque Cedric Daniels, dans The Wire, imite sa façon si caractéristique de regarder par-dessus ses lunettes pour marquer sa désapprobation, voire, pire, sa déception.

Aperçu dans Homicide, Lawrence Gilliard Jr dessine avec D’Angelo Barksdale le portrait d’un jeune homme aliéné par la coïncidence du milieu et de la famille. Offrant à The Wire sa métaphore absolue – la société américaine comme jeu d’échecs, c’est-à-dire comme terrain de guerre -, il périra de n’avoir plus voulu jouer, coincé dans cet intervalle entre la justice et le clan où l’existence se réinvente moins qu’elle ne se trouve suspendue par l’absence d’affiliation. La lucidité et l’intégrité du flic qu’il interprète dans The Deuce le placent également à la périphérie d’une institution qui ne semble guère disposée à changer d’idées ou de méthodes. Dans les deux cas, il porte la conscience tragique d’un savoir inutile, que personne ne veut ou ne peut entendre. De « Bunk » Moreland (The Wire) à Antoine Batiste (Treme), c’est à la fois une allure, un rythme, et une volonté qui transitent via Wendell Pierce. Formulée lors d’une rencontre avec Omar, explorée tout au long des quatre saisons de Treme, celle-ci peut se dire dans les termes mêmes de Pierce tant il semble proche sur ce plan de ses créatures fictionnelles : il s’agit pour lui de « renforcer les liens de la communauté, soutenir la vie noire confrontée aux épreuves et témoigner de nos tragédies et de nos victoires » (p.176)[1010][1010] In Le Vent dans les roseaux, de Wendell Pierce et Rod Dreher, Editions du Sous-Sol, Paris, 2016..

Cette persistance des corps et cette consistance des figures à travers la pluralité des conditions et des mondes pourraient suggérer que les identités se maintiennent par-delà leurs différentes incarnations. Il existe cependant chez Simon un profond mouvement de désindividuation des puissances. Celles-ci ne sont pas tant la propriété d’un personnage que des flux qu’il retient, agrège, matérialise et stylise avant de les laisser s’échapper ou de s’y trouver englouti. Dans Treme, la Nouvelle-Orléans n’appartient pas à ceux qui y sont nés, mais à ceux qui en font vivre les multiples idées, et c’est avec une pointe d’étonnement et de joie que l’on découvre en Harley Watt un transfuge : ce musicien de rue constitué en véritable emblème de l’authenticité est en réalité originaire de Bellingham, dans l’état de Washington, son élocution et son accent étant d’adoption. Plus qu’aucune autre série, Treme aura été le laboratoire du bouturage heureux, de l’association créatrice. C’est ainsi en se retrouvant par hasard au confluent de deux parades que Delmond Lambreaux aura l’intuition non plus de retourner à une introuvable origine de la musique africaine-américaine, mais de combiner leurs formes présentes.

Il faut alors revenir à The Wire, et à la façon dont la série se scinde à la fin de la troisième saison. Avec la mort de Stringer Bell, un premier cycle s’achève. Le temps des hommes nouveaux est venu – Tommy Carcetti d’un côté, qui brigue la mairie ; Marlo Stanfield de l’autre, qui entend devenir le roi des dealers. Quelques gamins entrent aussi en scène, redonnant au « game » sa valeur de jeu – les bandes rivales ne se tirent pas encore dessus, mais se lancent des ballons de baudruche remplis d’urine. Il apparaît cependant que la trajectoire de Dukie, Randy, Michael et Namond se conjugue au futur antérieur. A travers eux se découvre la genèse de figures déjà connues : Dukie rejoindra le sillage de Bubbles, Randy celui de Stringer et Michael celui d’Omar. Le premier étant désormais clean, et les deux autres morts, les adolescents n’auront vécu que pour prendre la relève. Il est néanmoins évident que Dukie, pour ne considérer que lui, est et n’est pas Bubbles. Il en est tout au plus une esquisse. Simon ne ferme pas le cercle, il trace de l’un à l’autre des pointillés dont rien, pas même le pessimisme foncier de la série, ne garantit qu’ils formeront un jour un trait continu. A cela, une raison essentielle : il y a certes les places et les rôles que la société reproduit et assigne, mais il y a aussi les manières d’être et de faire qui se rencontrent, se confrontent, s’entrelacent, et ce faisant déplacent les individus de leur orbite. Malgré sa structure cyclique, et même plusieurs fois cycliques, The Wire n’est un récit de substitution qu’à un certain niveau seulement – pour un regard « doux »[1111][1111] Voir le beau chapitre intitulé « Hard eyes / Soft eyes : Surveillance and shoolin’ » que Linda Williams consacre à cette expression dans son livre On The Wire, Duke University Press, Durham and London, 2014., attentif aux détails et aux nuances, sa grande affaire reste, encore et toujours, la transmission. Et ce qui passe tient d’abord de l’élan, du rythme, de l’expression, de la technique. McNulty peut bien « rentrer à la maison », la fresque ne s’en trouve pas rabattue à sa seule odyssée – Kima est là pour en avoir « quelque chose à foutre » de ce cadavre de plus étalé sur un trottoir de Baltimore, et Sydnor sait par quelles ruses forcer la main de sa hiérarchie. Aucun ne sera le nouveau McNulty, mais chacun modulera l’idée du travail policier à laquelle Jimmy avait donné une certaine tournure, idée qu’il tenait lui-même pour partie de Bunny Colvin. Rarement un protagoniste aura de fait été aussi absent – marginalisé lors de la deuxième saison, il disparaît durant l’essentiel de la quatrième. Sa manière de penser n’en traverse pas moins Carver, et son esprit flotte dans la brigade spéciale, comme le fait remarquer non sans humour Pryzbylewski au moment où Kima se révolte contre la hiérarchie. Et peut-être est-ce cela qui reste en l’absence de l’autre, un esprit, entendu comme façons de rendre habitable le monde et le temps, façons – ou habitudes – qu’il ne s’agit pas de reproduire, mais, là encore, d’habiter, c’est-à-dire d’aménager. Sofia Bernette aussi le découvrira dans Treme lorsque, cessant de se situer à la place de son père suicidé, elle parviendra à ranimer pour elle-même certains de ses rituels, comme celui de faire tourner en boucle dans la maison déserté Go to the Mardi Gras de Professor Longhair. Dans Baltimore Ouest, les esprits existent pareillement. Dukie, Randy et Michael n’endossent pas les costumes abandonnés par leurs prédécesseurs, ou pas seulement. Ils affûtent aussi des techniques pour survivre aux circonstances.

Des quatre adolescents dont The Wire accompagne l’entrée dans la société des adultes, seul Namond échappe à l’ornière du corner, ne se retrouvant, pas même virtuellement, associé à un autre personnage de la série. Placé sous la tutelle de Bunny Colvin et de son épouse, il a franchi la « mince ligne » qui sépare les quartiers misérables des quartiers privilégiés. A la fin, nous le retrouvons triomphant lors d’un concours d’éloquence, signe qu’il est parvenu à redéployer d’une façon socialement acceptable un sens de la rhétorique sculpté dans la rue. Il était pourtant celui dont la filiation était la plus pesante – son père incarcéré pour meurtres, il lui incombait de maintenir le mode de vie de la famille, ainsi que sa mère ne manquait jamais de lui rappeler. S’il ne prend pas la suite alors qu’il était le premier à jouer les durs quand cela n’avait encore aucune conséquence, c’est bien sûr grâce à sa rencontre avec Bunny. Mais aussi, de façon plus souterraine, parce que Namond vient faire bifurquer le destin d’un autre personnage dont Simon a raconté l’histoire : DeAndre McCullough.

A la différence de la mini-série The Corner, The Wire n’entend pas proposer une adaptation du livre de Simon et Burns. Elle y puise certes nombre de personnages et de situations, et même le mouvement général de renouvellement des générations qui façonne son second cycle – avec des dealers de plus en plus jeunes, n’ayant connu rien d’autre que le corner, et l’arrivée de policiers d’autant plus brutaux qu’ils sont étrangers à ces quartiers et à leur passé. L’existence de Namond et de ses amis se déploie comme celle de DeAndre et de son petit gang dans un intervalle où le commerce de drogues tient encore de l’exercice et du passe-temps. Avec la fin de toute obligation scolaire, le moment du choix, ou du basculement, va néanmoins arriver. DeAndre et Namond se retrouvent sur ces deux plans : dans l’hypothèse que maintient l’école, quoique faiblement, si ce n’est artificiellement, d’une vie différente, et dans le geste qui va les engager sur une voie ou l’autre. Mais The Wire, plutôt que d’adapter, reprend, c’est-à-dire se donne moins comme traduction que comme lieu d’un retour et d’un réagencement. Le temps linéaire de la chronique se déchire, laissant surgir ça et là des fantômes, s’ouvrant aussi à des inflexions inespérées. Pour Simon, le travail de la fiction ne consiste pas à inventer des mondes, mais à noter ou relever un geste, un événement, une expression, une chose, un corps, puis à le « déchaîner », à le faire jaillir hors de son sillon pour en éprouver, dans des configurations narratives ou sensibles différentes, la puissance d’écho. Celle-ci peut se résorber dans la rigidité du proverbe (le salon de jardin comme preuve d’une vie rangée, présent dans toutes les séries) ou au contraire devenir cette inépuisable réserve de sens qu’est la métaphore (l’image du train ou du « game »). De ce point de vue, les livres de Simon peuvent s’envisager comme des évangiles de l’Amérique urbaine, soit une manière de recueillir des gestes et des paroles dont l’actualité est toujours à rechercher, jusque dans la suspension de la signification.

La scène est brève, et en apparence anecdotique : Namond fait face à un miroir, une paire de ciseaux à la main. Sa mère surgit dans son dos, lui intimant l’ordre de couper ce bouquet de cheveux crépus auquel il tient tant. Emergeant de son bonnet, celui-ci le fait repérer par la police. Son père, Wee Bey, lui avait déjà suggéré de se débarrasser de cet encombrant panache s’il voulait jouer le jeu sérieusement. Le plan s’achève avant la moindre résolution. Quelques séquences plus tard, nous découvrons qu’il a renoncé à un traitement si drastique, préférant se faire des tresses. Confronté à ce même problème, DeAndre s’était quant à lui résolu à raser ses imposantes dreadlocks. Il renonçait ainsi à cette singularité qui le rattachait encore à l’enfance pour se faire une allure compatible avec le trafic. The Wire insistera d’ailleurs sur cette uniformisation des apparences – alors qu’il est à la recherche de l’insaisissable Peanut, Bunk aligne contre un mur une dizaine de petits dealers, tous habillés d’un baggy et d’un large tee-shirt blanc. Les différences n’ont bien sûr pas disparu – elles se sont faites plus subtiles afin d’échapper au regard « dur » de la police, un surnom comme « Dink » pouvant par exemple s’accommoder de dizaines d’épithètes, de Dink Dink à Inky Dink en passant par Flatnose Dink. L’important, ici, est cependant le geste même de reprise en ce qu’il institue une alternative. Le choix – en l’occurrence, de se couper ou non les cheveux – apparaît comme ce qui divise le présent en un avant et un après. Mais ce choix est loin d’être le produit d’une volonté pesant en conscience le pour et le contre. Il se fait, plutôt qu’il n’est fait – et pourtant, il engage. DeAndre ne renonce à ses dreadlocks qu’après avoir observé une fois de plus que son désir de sortir du corner aboutirait à une impasse. De même, Namond tente avant tout de composer avec les contraintes, tiraillé qu’il est entre la rue et l’école, sa famille et le couple Colvin. D’expérience en expérience, une décision prend néanmoins forme, qui trouve sa concrétisation en cet instant à la fois décisif et quelconque de face-à-face avec le miroir. Décisif, en ce qu’il tranche dans le présent ; quelconque, en ce que la bifurcation ainsi créée n’a de valeur qu’à être empruntée, suivie. D’autres choix pourraient être faits si d’autres déterminations entraient en jeu. En ce sens, The Wire vient amender le fatalisme social de The Corner.

Simon aura donc, au moins par la fiction, offert à DeAndre une nouvelle fin : celle où, trouvant hors de son quartier des encouragements suffisamment soutenus, il aura pu découvrir dans la puissance de sa parole non l’occasion d’un divertissement éphémère, mais un moyen de changer de vie. Le concours d’éloquence auquel il participait dans The Corner était une parenthèse vite refermée. Pour Namond, celui-ci marque au contraire un nouvel horizon. Reviennent alors les mots d’un poème écrit par DeAndre au cours de sa première incarcération : « Lentement consumé par le chaos, victime de la rue / Affamé de connaissances, mais trop effrayé pour manger / Une vie de destruction dont personne ne se soucie / Un homme-enfant seul avec son fardeau. »[1212][1212] Notre traduction. Cité par Simon et Burns dans l’épilogue de The Corner, p. 535. Voici le texte original : « Consumed slowly by chaos, a victim of the streets / Hungry for knowledge, but afraid to eat / A life of destruction, it seems no one cares / A manchild alone with burdens to bear. » A distance, Bunny Colvin a enfin entendu sa plainte.

Il faut souligner que DeAndre ne revient pas uniquement à travers une facette d’un personnage. Il est aussi un des acteurs de The Wire, incarnant le fidèle partenaire de Brother Mouzone. Ce cas n’est pas unique : son ancienne petite amie, Tyreeka Freamon, apparaît furtivement derrière un bureau administratif, tandis que George « Blue » Epps, une des personnes dont Simon et Burns ont également raconté l’histoire dans The Corner, fait partie des clients du bar de Butchie. Francine Boyd, la mère de DeAndre, est présente deux fois : une première à Hamsterdam, où elle distribue seringues propres et préservatifs, et une seconde dans un hôpital, où elle est employée comme infirmière. Là encore, le moment est bref mais bouleversant pour qui a suivi avec attention l’œuvre de Simon. Elle-même ancienne droguée, elle fait une prise de sang à Bubbles lorsque celui-ci, devenu clean, se résout à découvrir s’il a ou non le SIDA. Il plaisante alors sur la difficulté qu’il y a à trouver une veine dans ce bras rendu noueux par des années d’injections, ajoutant qu’il est pour sa part un pro. Avec douceur, Fran répond qu’elle aussi. La fidélité que Simon voue aux êtres et à leurs histoires est en fait indissociable de la possibilité qu’offrent ses fictions d’un retour sur soi, d’une mise à distance et en même temps d’une attention à ce que l’on a été. Aussi la fiction apparaît à la fois comme le lieu d’un devoir d’intégrité absolue[1313][1313] La journaliste à l’origine de Show Me a Hero raconte, parmi une dizaine d’anecdotes tout aussi vertigineuses, que Carla Quevedo, l’actrice jouant Nay, portait lors du tournage de la mini-série le même parfum que son modèle : Angel, de Thierry Mugler. In Lisa Belkin, Show Me a Hero, p. 418, Kero, Paris, 2015. – pour les acteurs confrontés à leurs modèles, mais aussi évidemment pour tous ceux qui participent à sa création – et comme le moyen même du changement, de la conversion. Le face-à-face est également un décalage, une manière de se tenir à côté et aux côtés. Lorsque les vrais DeAndre, Fran, Tyreeka et George se présentent à la fin de The Corner, ils viennent autant attester de l’authenticité de ce que l’on a vu, que de l’effectivité du travail de la fiction. Celui-ci a ouvert une voie autre, qu’il s’agira ou non de prolonger, d’actualiser.

Simon n’oublie pas non plus les morts. Miss Ella, qui avait maintenu au cœur de Baltimore Ouest un espace autant que faire se peut préservé de la logique dévorante du corner, et dont le décès marquait l’épilogue du livre et de la mini-série, réapparaît au détour d’une scène, dans le centre de loisirs « Martin Luther King » dont elle a la charge, occupée à prendre soin des enfants. Raconter, c’est toujours en quelque manière ressusciter.

***

Il a souvent été dit que les récits de Simon prenaient leur temps. Cette patience, vertu cardinale chez Simon, a pour revers un sentiment d’urgence de plus en plus vif à mesure que le terme de chaque série approche – cela étant certes moins vrai pour les mini-séries, qui ont de ce point de vue le bénéfice de connaître par avance la durée qui leur est impartie. Une telle urgence n’est nulle part plus explicite que dans The Wire, lorsque Marlo et sa bande, photographiant des horloges, expriment des coordonnées spatiales par le biais de coordonnées temporelles, les clichés s’accumulant par ailleurs sur le bureau de Lester, qui les intercepte. Mais celle-ci se traduit aussi, au-delà du désir de boucler les arcs narratifs, par le souci de rendre hommage. La cinquième saison de The Wire est marquée par des personnages échappés du hors-champ, notamment les dockers, mais également par le retour des disparus – en particulier Robert F. Colesberry, qui a contribué à la création de la série en tant que producteur exécutif et qui y joue un petit rôle de policier. Consultant par hasard un des dossiers de « Brother Ray », ainsi qu’il le surnomme, McNulty caresse sa signature, comme LaDonna dans Treme caressera le nom de son frère sur sa tombe. Au moment de la veillée funèbre de Jimmy, un plan montre encore brièvement les portraits de Colesberry et de l’acteur Richard DeAngelis, tous deux morts durant la production et célébrés – comme personnages et comme personnes – sur cette même table de billard. Dans les saisons trois et quatre de Treme, les visites aux anciens – Fats Domino, Lionel Ferbos,… – se multiplient sans autre justification que la dévotion à leur art. Recueillir – les images, les voix, les histoires – est inséparable chez Simon du pressentiment de la perte – de la nécessité qu’il y aura, alors, à se recueillir. « A la publication de The Corner », explique-t-il, « le livre était en quelque sorte devenu une épitaphe pour bien des personnes mortes entre temps. Pas juste le père de DeAndre, mais aussi Boo, Bread, Fat Curt, son cousin Dinky et Miss Ella. Ce livre voulait prouver que ces existences n’étaient pas sans signification, qu’eux aussi étaient sans réserve des êtres humains. [DeAndre] appréciait que quelqu’un – n’importe qui – pense que les gens de Fayette Street importaient. »[1414][1414] Notre traduction. « DeAndre McCullough (1977-2012) », texte cité. Lorsqu’à la fin de The Wire et de Treme s’aligne le nom des morts, il faut considérer ces cartons pour ce qu’ils sont : des stèles. En s’achevant, les séries de Simon se transforment en tombeaux.

Nous voilà loin du train du progrès. Mais il ne faudrait pas considérer ces tombeaux – formes poétiques autant que monuments -– comme les débris que le passé abandonne sur nos rivages. Il ne revient qu’à nous qu’ils soient laissés à l’oubli, ou au contraire persistent comme réserves de sens et de puissances.