Todo lo que se olvida en un instante, Richard Shpuntoff

Traducir, filme-t-il

Todo lo que se olvida en un instante est visible sur la plate-forme Tënk, dédiée à la diffusion du documentaire d’auteur, jusqu’au 1er juillet 2022. Cliquez ici pour accéder à la page du film.

Todo lo que se olvida en un instante (2020) (risquons-nous à le transposer par Tout ce qui s’oublie en un instant), le magnifique deuxième long métrage de Richard Shpuntoff, a été montré pour la première fois en France au FID l’été dernier[11][11] Suite à cette édition du FID, j’ai déjà consacré quelques lignes à Todo lo que se olvida en un instante, dont certaines reprises telles quelles ici. Claire Allouche, « Todo lo que se olvida en un instante de Richard Shpuntoff » in Claire Allouche, Alice Leroy, Marcos Uzal (coll.), « Le pari de Marseille », Cahiers du Cinéma n°768, septembre 2020, pp. 50-51..

Somewhere / quelque part / en algún lugar

Imaginez un vaste écran noir accueillant en un rectangle central la projection continue d’images mouvantes : tantôt les fragments d’un quotidien argentin dans un noir et blanc 16 mm granuleux et fugace, tantôt des plans-séquences numériques en couleurs de New York, où un père prend le temps d’égrener les histoires au fil de ses pas. Imaginez en bas de ce cadre une marge généreuse capable de recevoir au moins deux pistes de sous-titres simultanées. Imaginez une voix qui passe d’un anglais parfaitement étatsunien à d’étranges variations du castellano argentino. Une voix qui (se) raconte, se remémore, projette, questionne, médite, digresse, nous interpelle, lit, récite, chante, se souvient encore, énonce à nouveau. Cette voix qui habite pleinement Todo lo que se olvida en un instante est celle de son réalisateur Richard Shpuntoff, originaire de New York, installé depuis 2002 à Buenos Aires. Depuis cette double Amérique, sa voix fait le pont entre les langues, entre les histoires des nations, entre les (formats d’) images, entre les atmosphères sonores, entre les générations.

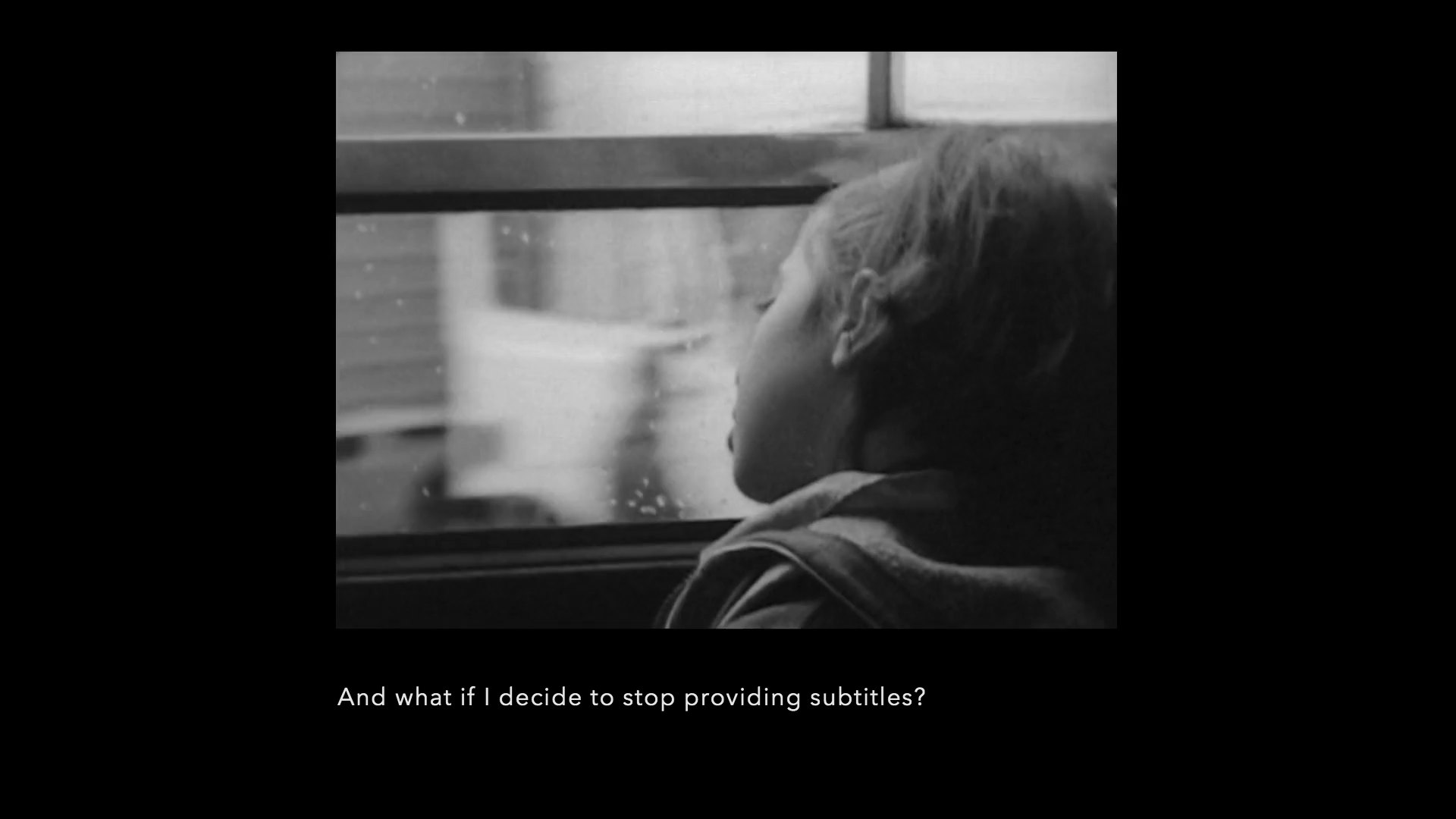

Après une séquence d’ouverture silencieuse glanant les micro-événements d’un parc portègne, un petit garçon jouant au foot avec application, une jeune fille nourrissant les pigeons sous le regard bienveillant de son grand-père, Shpuntoff, traducteur de profession, prend le parti de ne pas retranscrire ses mots à la lettre, préférant faire place à des récits parallèles.« J’ai deux visions de moi-même, deux illusions au sujet de qui je suis, qui se contredisent mais qui me paraissent toutes deux vraies », se surprend-on à entendre depuis l’espagnol, tandis qu’au même moment un texte en anglais surgit pour nous raconter que Shpuntoff s’est établi à Buenos Aires en pleine crise économique. Dans notre espace mental de spectateur, la voix du cinéaste se prolonge dès lors comme l’écho de notre propre opération de déchiffrage. L’expérience d’audiovisionnage de Todo lo que se olvida en un instante invite ainsi à se frayer un cheminement singulier dans cet horizon de surfaces, de sons et de sens.

Dans le premier texte en français consacré au film, Cyril Neyrat envisage Todo lo que se olvida en un instante, comme l’« autoportrait d’un homme tiraillé entre deux langues et deux villes », faisant « du tiraillement la matrice d’une forme filmique et d’une expérience de spectateur étourdissantes » [22][22] Il s’agit du texte de présentation que Cyril Neyrat consacre au film dans le catalogue du FID : https://fidmarseille.org/film/todo-lo-que-se-olvida-en-un-instante/ . L’agencement des composantes foisonnantes qui donnent forme au film incite à penser cet « entre » comme une pré-position : « entre » n’est effectivement pas un interstice creux, l’expression d’un non-lieu, mais davantage cet « espace virtuel de tous les passages »[33][33] Raymond Bellour, L’Entre-images. Photo, cinéma, vidéo, Paris, La Différence, 2002. cher à Raymond Bellour, un ancrage transitoire mais réel vers le lieu à venir, produisant ainsi la promesse d’un relief décuplé. C’est définitivement par cet « entre » que dans le film on entre.

Ainsi, si le prolixe stream of consciousness de l’auteur, prolongé par une incessante textualité buissonnière, peut de prime abord laisser penser à un cinéma composé sur le mode des discours indirects, c’est finalement le contraire qui se manifeste. L’instant cinématographique ainsi démultiplié entre images, sons et textes engage une forme de catalyse d’instantanéité aux dépends d’une synchronisation ordinaire. Cette surimpression de présents agit finalement en faveur d’une archéologie du voir qui rapproche les échelles de temps.

Le bout des langues [no se ha encontrado ninguna traducción para « … » / no translation found for « … »]

Dans un aparté tapuscrit, Shpuntoff confie avec ironie qu’en espagnol, le mot « raro » (étrange ou rare) lui échappe au profit d’« extraño » (étrange ou inconnu). En tant qu’anglophone natif, le « r » hispanophone lui coûte trop. Sa condition d’étranger s’exprime ainsi autant dans la fuite phonétique que dans le léger déplacement sémantique que celle-ci induit. De notre côté, après avoir lu les mots avec notre propre voix mentale et la souplesse linguistique qui s’y rapporte, nous pouvons nous demander combien de phonèmes /ɾ/ nous ont jusque-là échappé et combien nous serons à même d’entendre dorénavant. Un peu plus tard, Shpuntoff se risquera à partager en bande son une leçon de prononciation donnée par sa fille argentine. Elle trouve que le « d » de son « nada » (« rien ») n’est pas satisfaisant : il sonne trop dur. Que dire, alors du « d » de « todo » (« tout ») en tête du titre du film ? Quel est le spectre de phonèmes qui s’accorde pour sonoriser un film de l’« entre » ?

Entre la voix résonante en une langue et la projection raisonnée de mots en un autre idiome, il n’y a pas de rapport textuel. Si Cyril Neyrat, dans la lignée de Barbara Cassin, envisage la traduction d’abord comme production de rapports, concluant que « Todo lo que se olvida en un instante serait le premier film rigoureusement bilingue »[44][44] Texte précédemment cité., nous pouvons ajouter qu’il est tout aussi précisément polyglotte. Most of translation : dans ce dialogue constant entre les différentes strates expressives du film, Shpuntoff interroge finalement davantage la traductibilité de son projet que la traduction effective qui agite son long métrage. Pour Walter Benjamin, la traductibilité consistait en une double question : « Parmi la totalité de ses lecteurs, se trouve-t-il un traducteur adéquat pour cette œuvre ? Ou, plus véritablement : est-ce que l’œuvre, conformément à son essence, admet la traduction et dès lors l’exige également – conformément à la signification de cette forme ? »[55][55] Walter Benjamin, « La tâche du traducteur » in Expérience et pauvreté, Paris, Ed. Payot, 2017 [1923], p. 111. La tâche du traducteur reste ici hantée par l’attache de l’auteur : deux rôles que Shpuntoff cumule dans son propre film. Comme le formulait Dipesh Chakrabarty, « c’est seulement lorsqu’on entretient un rapport intime aux deux langues que l’on peut prendre conscience de l’ampleur du scandale d’une traduction. » [66][66] Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, Paris, Editions Amsterdam, 2009, p. 163. Le passage d’une pensée dite dans une langue à un texte écrit dans une autre se mue ici en terrain de jeu réflexif ainsi qu’en occasion d’une réécriture infinie.

« Even the best subtitles suck. You are still reading, instead of looking at the images » annonce d’entrée de jeu Shpuntoff en bas de l’écran. Sous-titrer reviendrait donc toujours à surtitrer. Quitte à empêcher une partie de l’image à totalement se déployer (rappelons que c’est le principe même du rectangle dans l’écran), autant rouvrir l’espace-temps propre à la séance. C’est ainsi que, pour les heureux spectateurs du FID, la ligne supplémentaire du sous-titrage électronique venait nous raccrocher au présent de la projection. « Que se passe-t-il si j’arrête de donner les sous titres ? » lisait-on autant en anglais qu’en français avant que notre traducteur francophone ne commence à prendre ses libertés, déboussolant encore davantage la qualité polyglotte du film en cours. Suite à quoi nous pouvions apprécier la délicatesse d’interprétation de notre traducteur fantôme, transformant une phrase en espagnol tout aussi anodine qu’hostile, « ¡que se jodan los no hispanoparlantes! »[77][77] « Que les non hispanophones aillent se faire voir » serait une version française possible. en « j’aime la simplicité de la langue. » Toute traduction produit de nouveaux récits. L’acte lisible de détachement vis-à-vis d’un flux sémantique automatique vient ainsi briser l’illusion des équivalences. À tel point que, lorsqu’au détour d’une promenade dans Brooklyn, le père du cinéaste monologue avec ravissement, on n’en croit ni nos yeux ni nos oreilles : non seulement ses paroles sont synchrones, mais les mots transcrits en espagnol en bas du cadre lui correspondent presque parfaitement. De l’horizon créateur d’une langue à la possibilité d’accueil d’une autre, l’enjeu de traductibilité implique ainsi une expérience de translation : pour se rapprocher d’un sens premier, il faut accepter de déplacer une partie de sa pensée.

As veces una gran nación / Parfois une grande nation / Sometimes a great nation

Dans un épisode de Cofralandes (2002), Raúl Ruiz tirait la conclusion que « nuestro país se traduce en español por nuestro país ». Phrase clairement moins probante dans sa version française littérale : « notre pays se traduit en espagnol par notre pays. » Dans Todo lo que se olvida en un instante, aucun des deux pays ne se fond effectivement dans l’autre : l’Argentine et les États-Unis semblent davantage se superposer, à l’image de ce collage de reflets urbains en fin de film, et, à la faveur d’axes de symétrie aussi évidents que surprenants, ils en viennent parfois à se frôler.

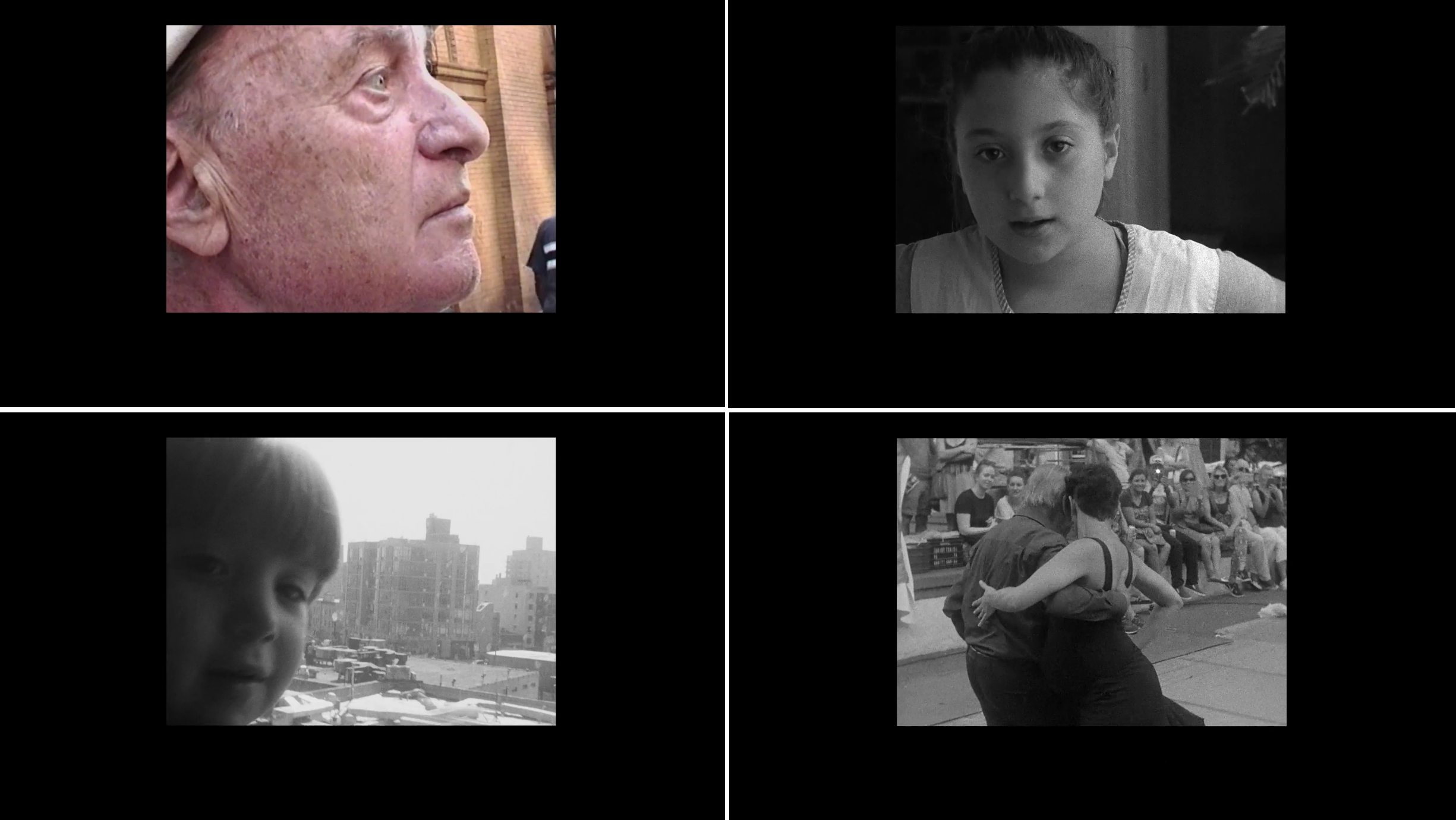

La géopolitique des destins nationaux s’entretient avec une multitude de récits intimes. News from home, news for home. À commencer par les trajectoires migratoires à deux générations d’intervalle : après que sa famille a fui l’Europe de l’Est, le père du cinéaste est le premier à être né aux États-Unis, là où Richard Shpuntoff, new-yorkais natif, a traversé non pas un océan mais un continent pour construire son chez lui/home/hogar. Carta a un padre and Lettre d’un cinéaste à sa fille[88][88] Nous reprenons le titre de deux films qui dialoguent avec la démarche de Shpuntoff, le premier, d’Edgardo Cozarinsky (2013), le deuxième d’Éric Pauwels (2000). : en dialoguant fréquemment avec des rushes de son père, guide précis et débonnaire des recoins de Brooklyn, tout en filmant ses filles grandir dans l’Argentine contemporaine (« je ne vais jamais comprendre ce que cela représente pour elles d’être argentines, latino-américaines, hispanophones », confie Shpuntoff), le cinéaste réunit deux pointes du même continent, sondant la portée personnelle de « nuestra América » (« notre Amérique »), nom donné à la troisième partie de son film. Pont entre les générations : Shpuntoff convoque le discours d’investiture présidentielle de Roosevelt de 1933, ému de penser que son père, né en 1919, ait pu l’écouter en direct à la radio. Au montage image, il invite à ce moment-là des portraits mouvants de ses filles, souvent face caméra, ensuite relayées par des statues officielles des figures de la nation. Comment penser, comment faire passer la « tierra de los padres » (terre des pères), pour reprendre le titre du film fondamental de Nicolás Prividera (2011), vers el futuro de las hijas (futur des filles) ? Une très belle séquence propose de projeter ces deux lignes de temps sur une même courbe : un homme d’un certain âge et une jeune femme enceinte dansent un tango sur une place de Buenos Aires. Avec la même virtuosité de pas scrutés en plans rapprochés, avancer pour l’un implique inéluctablement pour l’autre de reculer.

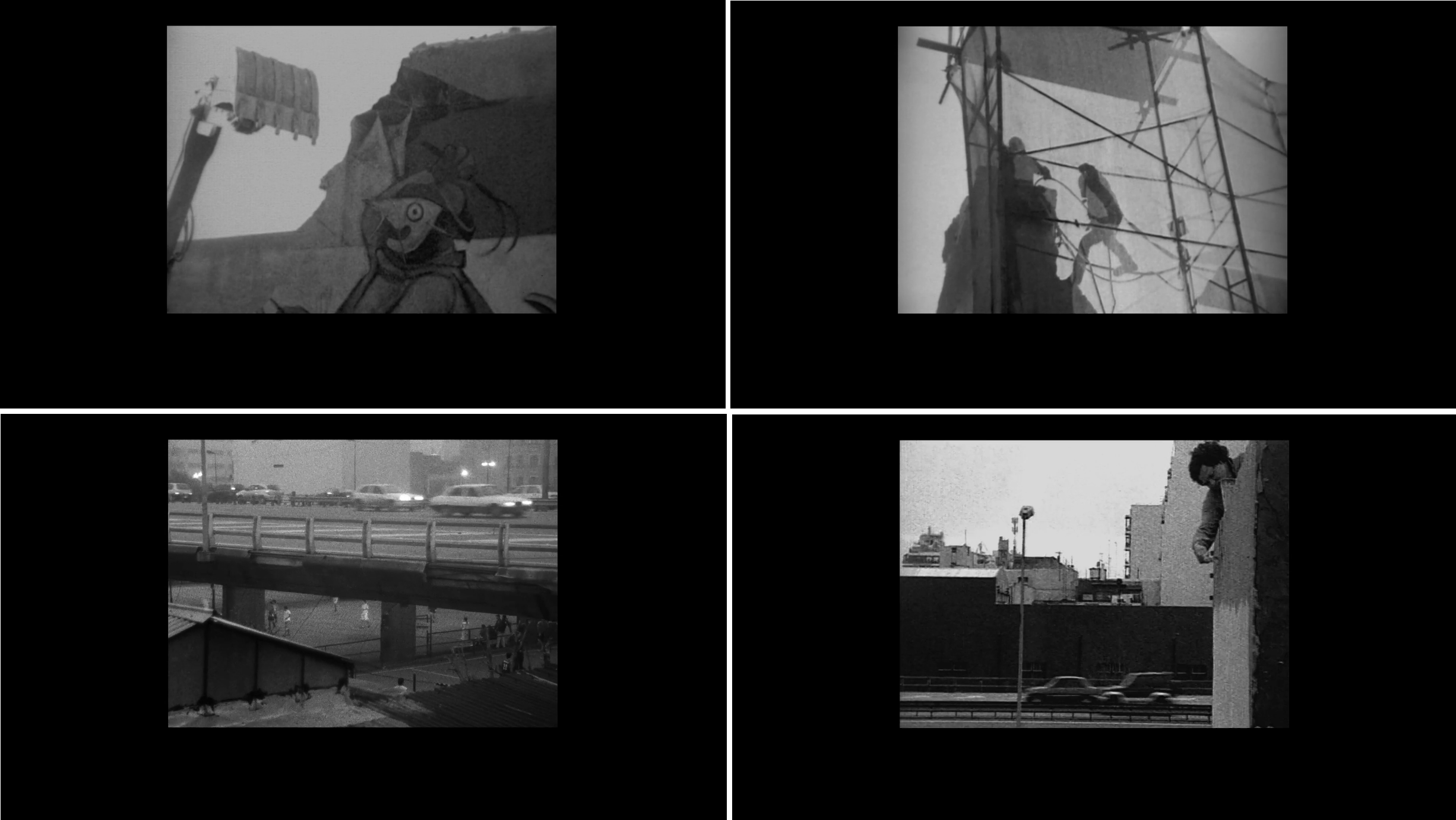

« Nuestra América » est en premier lieu le titre d’un essai fondateur de José Martí, homme politique et écrivain cubain, publié en 1891 dans le contexte d’un siècle d’indépendances latino-américaines. Il interrogeait les nouvelles formes de domination entre le Nord et le Sud du même continent. Échos de mots, jeu de renversement, dans la partie « Nuestra América » du film de Shpuntoff, une femme lit Martí en espagnol, quand ce dernier a été témoin d’un grave incendie à New York. Martí écrivait alors : « Todo se olvida de New York en un instante. » C’est donc cette phrase d’un Cubain aux États-Unis qui, privée de la mention du lieu originel, donne son titre au film de Shpuntoff. Une partie pour le tout, un incendie vers le « todo ». Et, pendant que l’on nous raconte New York en flammes il y a deux siècles, des pans actuels de Buenos Aires détruits à la pelleteuse nous apparaissent, engendrant des nuées de poussière, exacerbées par les grains d’argent de l’image.

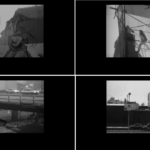

Dans ce brouillard de fusain, Shpuntoff ne filme néanmoins pas pour recueillir les cendres de sa ville d’adoption mais bien pour rallumer la mèche d’un regard présent. Qui peut dire que la ville est à lui ? Cette inquiétude expressément formulée par le cinéaste à plusieurs reprises l’amène à se positionner depuis le contemporain, à dix mille lieux des flâneries atemporelles : de New York, comme de Buenos Aires, il ne connaît qu’une forme, certes mouvante, celle du hic et nunc. Une forme héritée de la planification urbaine des décennies passées, de l’expression d’un pouvoir décisionnel tracé à même le bitume : après 1955, le paysage de Manhattan sera tout à fait changé, pour ressembler à celui que l’on peut aujourd’hui traverser. Dans les années 1970, en pleine dictature argentine, Osvaldo Cacciatore, maire militaire de Buenos Aires, a décidé de construire de nouvelles autoroutes, surélevant les limites de la capitale. Il éradiquait au passage la misère du champ de vision, l’expulsant de force de l’autre côté de la ville, puisque, selon son idéologie, Buenos Aires ne pouvait appartenir « qu’à ceux qui la méritent ».

En traduction, en construction. À l’écoute de ces discours officiels du passé, la caméra de Shpuntoff n’en est pas moins critique : en se rapprochant de plan en plan sur le mode du journal filmé, elle nous montre qu’aujourd’hui, sous les autoroutes de la ségrégation de Buenos Aires, on joue allègrement au foot. À quelques pas, on y construit des bicoques. Les voitures filent, la vie aussi. Pendant ce temps, au fil des plans, les briques n’en finissent pas de s’empiler tous azimuts dans la capitale. Qui peut dire que la ville est à lui ? D’un quartier à l’autre, Shpuntoff renouvelle son attention urbaine du côté des bâtisseurs, de la répétition de leurs gestes anodins qui font, qu’au bout du compte, la ville tient. La délicate mobilité des cadres ainsi que l’épaisseur du noir et blanc renvoient parfois au Nuevo Cine Argentino : on imaginerait volontiers Rulo, protagoniste ouvrier de Mundo Grúa (1999) de Pablo Trapero, surgir en plein chantier.

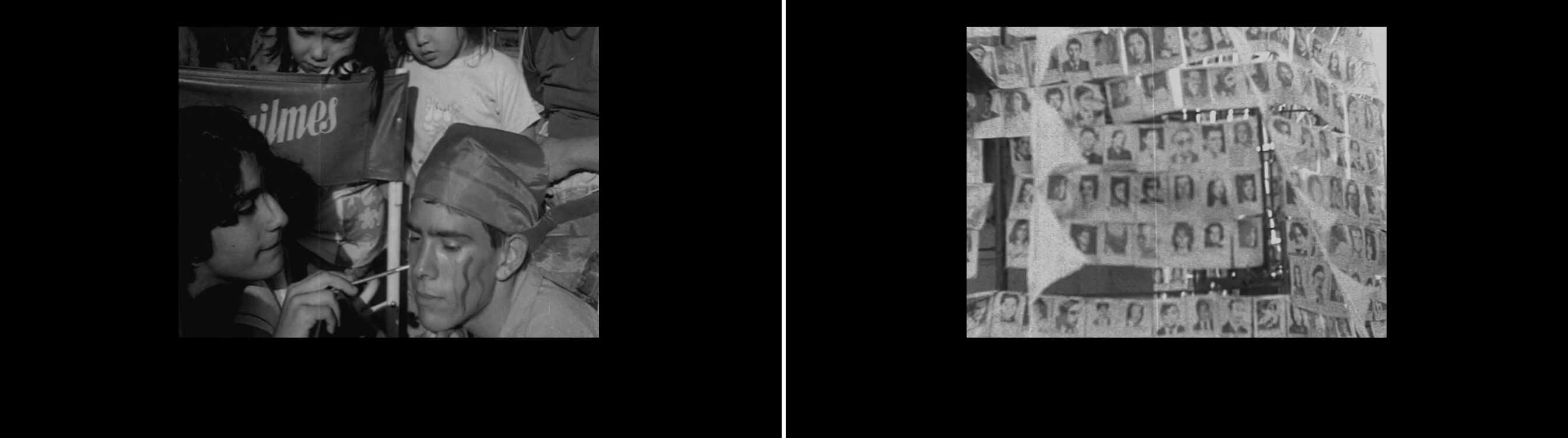

Qui peut dire que la ville est avec lui ? Au gré des pavés, les rues de Buenos Aires ont une mémoire. Dans une séquence foisonnante, Shpuntoff prend le temps d’observer les visages et de saisir les gestes du peuple argentin réuni dans l’espace public le 24 mars, Jour de la Mémoire pour la Vérité et la Justice. Après avoir assemblé des portraits des manifestants, dont la vigueur peut rappeler le style photographique de Robert Frank, Shpuntoff arrête son regard sur une banderole, mosaïque photographique de quelques-uns des 30 000 disparus de la dictature militaire. Association de formes face à la foule de passants : on devine les autoroutes à l’arrêt, sans savoir si c’est parce que la mémoire des lieux parvient à affleurer les images ou si c’est parce qu’elle travaille comme un flux de conscience continu.

La beauté de Todo lo que se olvida en un instante tient à cela que le film construit progressivement son propre phrasé urbain, en se révélant autant panaméricain qu’apatride, assurément polyglotte dans sa conjugaison des strates de temps. Quand le dernier plan, vue urbaine de passants portègnes pressés, s’achève dans un léger fondu au blanc, nous sommes tentés de penser : todo continue dans le présent.

Gracias a Cyril Neyrat y Andrés Goldberg